22. Juni 2023 | Andreas Butz | Digitalisierung, Genealogie

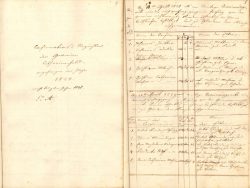

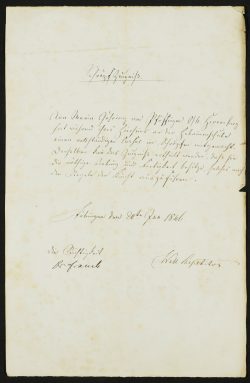

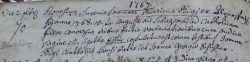

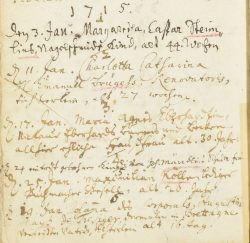

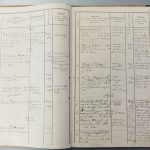

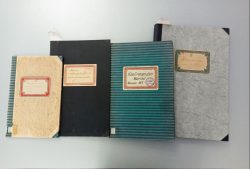

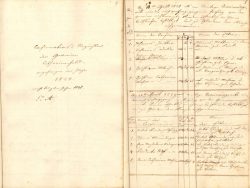

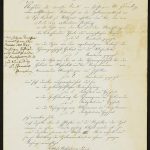

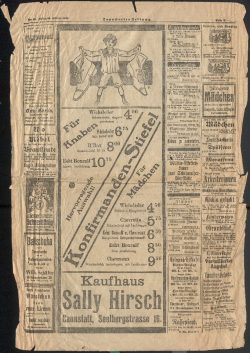

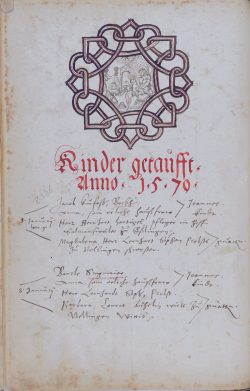

Historische Kirchenbücher der evangelischen Kirchengemeinde Katharinenfeld können nun als Digitalisate eingesehen werden. Online einsehbar sind folgende Register: Taufregister (1827-1835), Konfirmandenregister (1828-1848), Eheregister (1827-1843), Totenregister (1827-1843), Totenregister (1864-1889) sowie das Personalbuch der evangelisch-lutherischen Gemeinde (1891-1914).

Konfirmandenregister von Katharinenfeld

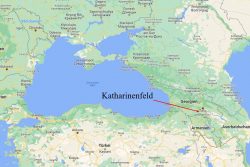

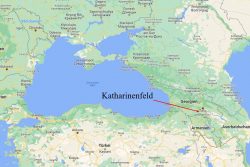

Die Siedlung Katharinenfeld wurde im Jahr 1819 von württembergischen Auswanderern westlich von Tiflis gegründet und nach Katharina, der Gemahlin von König Wilhelm von Württemberg (eine Schwester von Zar Alexander) benannt. Der Hintergrund der Gründung von schwäbischen Ansiedlungen im Bereich des Kaukasusgebietes waren wirtschaftliche Notlagen in der Heimat und religiöse Vorstellungen. Besonders das Jahr 1816 mit seinen klimatisch bedingten Missernten sorgte für einen wirtschaftlich motivierten Auswanderungswunsch. Chiliastische Vorstellungen vom nahenden Weltende verbanden sich mit einem radikalen Pietismus (bzw. Separatismus) und dem Wunsch beim jüngsten Gericht möglichst nahe am Heiligen Land zu sein, in das eine Auswanderung damals aber noch nicht möglich war. Die Einwanderung in das südliche Kaukasusgebiet war jedoch möglich und wurde von Russland, das diese Gebiete kurz vorher erobert hatte auch durch Gewährung von Grund und Boden, Steuerfreiheit und anderen Vergünstigungen an die Siedler begünstigt. Nach anfänglichen großen Schwierigkeiten konsolidierten sich die Siedlungen ökonomisch und gesellschaftlich. In Sowjetzeiten wurde die Ortschaft in Luxemburg umbenannt (nach Rosa Luxemburg). Das kirchliche Leben wurde in Sowjetzeiten sehr eingeschränkt aber die Siedlungen bestanden noch bis zur im Jahr 1941 verordneten Deportation der Einwohner in andere Gegenden der UdSSR. 1944 erhielt Katharinenfeld seinen heutigen Namen Bolnisi. Die Nachfahren der früheren Bewohner wohnen mittlerweile zum großen Teil in Deutschland.

Die heutige evangelische Kirchengemeinde von Bolnisi gehört zur Evangelisch-Lutherische Kirche in Georgien und dem Südlichen Kaukasus.

Verwendete Literatur: Verlorene Spuren. Schwäbische Auswanderung in den Kaukasus. Dokumentation zur Ausstellung im Heimatmuseum Reutlingen (2017)

21. Juni 2023 | Bertram Fink | Bestand, Veranstaltung

Die Abgabe von Pfarrarchiven zur Verwahrung und Verwaltung an das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart löst in vielen Kirchengemeinden ein Unbehagen aus. Befürchtungen werden laut, ihre Archivalien wären damit den Gemeinden entzogen und künftige kirchengeschichtliche Forschungen durch die Aufbewahrung an einem entfernten Ort erheblich erschwert worden. Daher ist es wichtig, die Kirchengemeinden über den Verbleib ihrer Pfarrarchive und die Nutzungsmöglichkeiten ihrer historischen Überlieferung im Landeskirchlichen Archiv zu informieren und ihnen den Mehrwert einer dauerhaften sicheren Verwahrung verständlich zu machen.

Beitragende zum Züttlinger Gemeindeabend, v.l: Birgitta Häberer, Bertram Fink, Ute Schüßler, Stefan Martin, Gudrun Haas, Julia Schäfer.

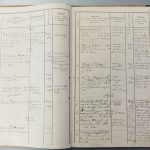

2013 und 2021 hatten die Kirchengemeinderäte von Züttlingen und Roigheim (Dekanat Neuenstadt) aus konservatorischen Gründen beschlossen, die Pfarrarchive zur Verwahrung und Verwaltung an das Landeskirchliche Archiv Stuttgart abzugeben. Die Kirchengemeinden konnten für die ehrenamtliche Erschließung der Archivalien im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart die Leiterin des heimatkundlichen Arbeitskreises Möckmühl, Frau Ute Schüßler gewinnen. Um die Durchführung von heimatkundlichen und kirchengeschichtlichen Forschungsvorhaben bereits vom heimischen PC aus vorbereiten zu können, sind die beiden von ihr erstellten ausführlichen Archivinventare auf der Website des Landeskirchlichen Archivs öffentlich zugänglich (Pfarrarchiv Roigheim hier und Pfarrarchiv Züttlingen hier ).

Am 13.06.2013 fanden im Roigheimer Gemeindesaal und im Züttlinger Gemeindehaus Veranstaltungen statt, die sich mit den pfarramtlichen historischen Quellen und ihrer Bedeutung für die Erinnerungskultur beider Kirchengemeinden beschäftigten. Nachdem Dr. Bertram Fink, der zuständige Sprengelarchivar im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart, den Weg der Archivalien vom Pfarramt bis zu ihrer Bereitstellung unter fachkundiger Beratung im Lesesaal des Landeskirchlichen Archivs nachgezeichnet hatte, stellte Ute Schüssler das jeweilige Archivinventar und einzelne Archivalien vor, die das weite Spektrum der pfarramtlichen Überlieferung abdecken. Auf diese Weise vermittelte Frau Schüßler einen lebendigen Einblick in das kirchlich-kommunale Leben beider Gemeinden. Der abschließende dritte Vortrag von der Sprengelarchivarin Birgitta Häberer hatte diejenigen Archivalien zum Thema, mit denen sich erfahrungsgemäß die Gemeindemitglieder am stärksten identifizieren, nämlich die Kirchenbücher beider Pfarrämter. Birgitta Häberer stellte die verschieden Gattungen und ihren Informationswert sowie deren Bereitstellung im gemeinsamen Kirchenbuchportal der landeskirchlichen Archive „Archion“ vor. So konnten einer sehr interessierten Zuhörerschaft an diesem Beispiel die Vorteile einer digitalen Bereitstellung von Archivalien vor Augen geführt werden.

Es bleibt zu hoffen, dass Gemeindemitglieder in Zukunft den Weg in das Landeskirchliche Archiv Stuttgart finden und/oder die digitalen Angebote des Landeskirchlichen Archivs und seiner Kooperationspartner nutzen, um sich mit ihrer Kirchengeschichte zu beschäftigen. Wir haben guten Grund, optimistisch zu sein.

14. Juni 2023 | Andreas Butz | Interkultur, Lesesaal, Nachkriegszeit, Zeitgeschichte

Wir treffen Helmut Walser Smith. Er ist Professor für Geschichtswissenschaft an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. Derzeit macht er Recherchen für sein nächstes Buch, welches die Aufarbeitung der Erinnerung an die bundesrepublikanischen jüdischen Gemeinden in der Zeit nach dem Holocaust zum Thema hat. Der Schwerpunkt liegt hier auf württembergischen Kleinstädten mit ehemals jüdischen Minderheiten, im Sinne einer Mikrogeschichte. Er arbeitet im Landeskirchlichen Archiv hauptsächlich mit dem Bestand K 13 Hilfsstelle für Rasseverfolgte bei der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart. Diese Hilfsstelle wurde im Jahr 1945 von der evangelischen Landeskirche eingerichtet und wurde von Fritz Majer-Leonhard geleitet.

“In den 50er Jahren fehlten weitgehend genauere Kenntnisse, was mit den jüdischen Gemeinden geschehen war, wer ermordet worden war, wer den Holocaust überlebte, beziehungsweise wo die Gemeindeglieder nun lebten. Fritz Majer-Leonhard war einer der ersten, die frühe Statistiken über die Gemeinden erstellte. Auf eine Initiative von ihm ging es auch zurück, dass Anfang der 1960er Jahre vom Land Baden-Württemberg beschlossen wurde, eine Dokumentationsstelle einzurichten, so dass zum ersten Mal in Deutschland von offizieller Seite Daten aus den einzelnen Gemeinden erhoben wurden.“

Der Historiker nutzt seinen Forschungsaufenthalt auch zu Recherchen in anderen Archiven. Zum Beispiel im Stadtarchiv Stuttgart, wo etwa die Unterlagen der Israelitischen Religionsgemeinschaft verwahrt werden. Im Stadtarchiv Ulm sieht er die Quellen ein, die mit der großangelegten Dokumentation im Zusammenhang stehen, welche die Stadt Ulm bereits Anfang der 60er Jahre in Auftrag gegeben hat. Außerdem nutzt er den Bestand der Dokumentationsstelle zur Erforschung der Schicksale der jüdischen Bürger Baden-Württembergs während der nationalsozialistischen Verfolgungszeit, die das Hauptstaatsarchiv Stuttgart bereits digital zur Verfügung stellt.

Im November wird er noch einmal anreisen, um im Rahmen des vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg veranstalteten Stuttgarter Symposiums den Vortrag „Die Jews from Württemberg melden sich zurück: 1945 – 1988″ zu halten. Aus der Perspektive der New Yorker Organisation „The Jews from Württemberg“ zeichnet er in dieser Veranstaltung die Erfahrungen und Begegnungen von Juden nach, die nach dem Holocaust die Orte ihrer ehemaligen Gemeinden besuchten.

7. Juni 2023 | Uwe Heizmann | Veröffentlichung

Die ab 1642 in Württemberg eingerichteten Kirchenkonvente sollten für ein gutes, christliches Zusammenleben aller Bewohner sorgen. Zu diesem Zweck konnten die Konventsrichter jeden Einwohner und jede Einwohnerin bei Verstoß gegen die kirchliche und sittliche Ordnung heranzitieren, verhören und bestrafen. Jeden? – Nein! Nicht jeden. Die in den Bergbauorten im württembergischen Schwarzwald – v. a. Alpirsbach, Christophstal, Gutach (Ortenaukreis), Hallwangen, Hornberg (Ortenaukreis), Neubulach, Reinerzau und Schiltach – arbeitenden und zur örtlichen Einwohnerschaft gehörenden Bergleute unterstanden nicht der Jurisdiktion des Kirchenkonvents, sondern der des württembergischen Bergamts in Alpirsbach.

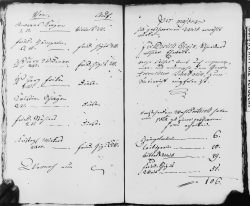

Deshalb sind – mit einzelnen Ausnahmen – in den Kirchenkonventsprotokollen keine Einträge zu Bergleuten zu finden. Stattdessen ist – zumindest für die Zeit von 1724 bis 1817 – das Protokollbuch für Polizei- und Gerichtssachen 1724-1817 des Bergamts Alpirsbach heranzuziehen, das im Hauptstaatsarchiv Stuttgart im Bestand A 58 a unter der Signatur Bü. 232 (http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1012076) überliefert ist.

In diesem Protokollbuch sind hauptsächlich Vergehen der Bergleute protokolliert, also in erster Linie Streit zwischen den Bergleuten, aber auch Auseinandersetzungen mit Nicht-Bergleuten. Daneben sind auch Ungehorsam gegenüber der Obrigkeit und Vergehen gegen die geltenden Sitten (z.B. uneheliche Schwangerschaft) dokumentiert. Eine immer wiederkehrende Thematik und Streitursache ist der (übermäßige) Alkoholkonsum unter den Bergleuten. Daneben sind auch Befragungen einzelner Bergleute zu ihrer Herkunft, ehelicher Abstammung und vorherigen Tätigkeiten vor ihrer beabsichtigten Eheschließung mit örtlichen Bürgerstöchtern zu finden. In diesen Befragungen geben die betroffenen Bergleute nicht nur Auskunft zu ihrer Herkunft, sondern machen auch Angaben zu früheren Arbeitsorten und Kameraden, die mit ihnen denselben Weg gegangen sind. Ab 1790 sind hauptsächlich Vereinbarungen über Gedinge (Akkordarbeit) niedergeschrieben. Zu manchen Bergleuten lassen sich nur einzelne Einträge finden, einige Bergleute, v. a. Steiger, Schicht- oder Farbmeister, werden hingegen öfters erwähnt.

Dieses Buch stellt aufgrund seines Inhalts bei der Erforschung der Kontroll- und Regulierungsvorgänge hinsichtlich der Bergleute im Allgemeinen sowie bei Spezialuntersuchungen z. B. zu Konflikten oder Armut unter den Bergleuten oder zum Verhältnis zwischen denselben und der örtlichen Bevölkerung, aber auch bei biografischen Forschungen zu einzelnen württembergischen Bergleuten eine herausragende und für Württemberg einzigartige Quelle dar. Abhängig von der Häufigkeit der Erwähnung sind umfangreichere Studien zu einzelne Berufsgruppen und sogar tiefergehende Einblicke in das Leben bestimmter Bergleute möglich.

Wer in diesem Protokollbuch forschen möchte, muss sich nicht die Mühe machen, selbst im Hauptstaatsarchiv die alte Schrift zu lesen, da das Protokollbuch als Transkription vorliegt. Diese enthält erklärende Anmerkungen, ein Glossar, Personen-, Sach- und Ortsindizes sowie einen Index über die Gruben und Werke. Es wurde in der Reihe „Südwestdeutsche Quellen zur Familien- und Wappenkunde“ des Vereins für Familienkunde in Baden-Württemberg veröffentlicht und kann über die Webseite des Vereins bezogen werden.

Weitere Informationen zum Protokollbuch, einschließlich der Indizes sind auf https://www.uwe-heizmann.de/bergamtsprotokoll.html zu finden.

25. Mai 2023 | Andrea Kittel | Museale Sammlung

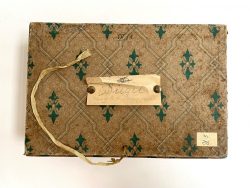

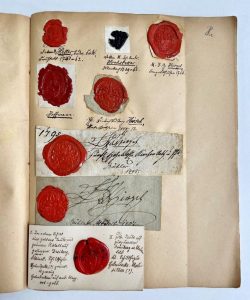

In unserem Archiv befindet sich eine Schachtel, die gefüllt ist mit einer bunten Mischung von Siegeln. Beigefügt ist ein Heft, das weitere, nach Orten sortierte eingeklebte Exemplare enthält. Eine wahre Fundgrube für Wappenforscher und einschlägige Sammler!

Jemand hatte die Siegel von Briefumschlägen abgetrennt, der genaue Zeitraum ist nicht zu ermitteln. Das in alphabetischer Reihenfolge geführte beiliegende Heft lässt darauf schließen, dass auch die in der Kiste aufbewahrten Siegel irgendwann hätten sortiert werden sollen.

Die Siegelsammlung stammt aus der inzwischen aufgelösten „Sammelstelle für Landeskirchliches Schrifttum“ und war wohl eine Schenkung. Auf dem Etikett der Kiste ist zu lesen: „Siegel. Geschenk von Frau Pfarrer Bengel, Korntal„. Ob die Pfarrfrau die Sammlerin war, oder ob sie nach dem Tod ihres Gatten die Relikte seines Hobbys in guten Händen wissen wollte, werden wir wohl nicht mehr rekonstruieren können. Die Siegel liegen indes unsortiert weiterhin in unserem Archiv – mittlerweile in der Musealen Sammlung unter der Inventarnummer 22.128.

Siegel waren nicht nur als Insignien zur Beglaubigung von Urkunden gebräuchlich, sondern auch zum sicheren Verschließen von Briefen, um bei wichtigen oder offiziellen Schreiben die Unversehrtheit zu garantieren und den Absender kenntlich zu machen. Hierzu wurde ein Siegelstempel in eine weiche, erhärtende Masse – den Siegellack – gedrückt. Durch den Stempel wurde das Familien- oder Ortswappen eingeprägt.

Die Siegelsammlung in unserer Online-Bestandsübersicht.

Abbildungen: Museale Sammlung, Inv. Nr. 22.128

22. Mai 2023 | Tamara Scheck | Digitalisierung, Museale Sammlung

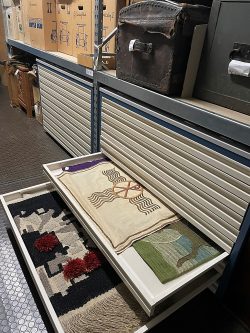

Den Internationalen Museumstag am 22. Mai haben wir zum Anlass genommen, unsere Museale Sammlung online zu stellen. Unter AS 9 finden Sie auf unserer Internetseite Landeskirchliches Archiv Stuttgart – Suche (elk-wue.de) rund 15.000 Objekte. Neben Zeugnissen kirchlicher und privater Frömmigkeit sind christliche Skulpturen, Gemälde, Grafiken und liturgische Gegenstände aus der Arbeit evangelischer Verbände und Vereine, der Diakonie und der Mission enthalten. Unsere Sammlungsstücke stehen für Ausstellungen und Filmaufnahmen von Museen und Kirchengemeinden zur Verfügung. Viel Spaß beim Recherchieren und Entdecken unserer Museumsschätze!

Beispiel für eine Verzeichnungseinheit mit anklickbarem Digitalisat

17. Mai 2023 | Andrea Kittel | Bibliothek, Museale Sammlung

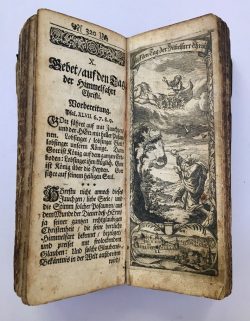

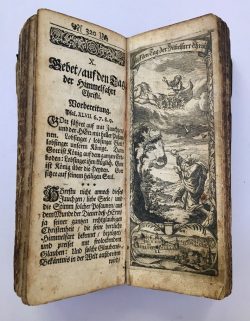

Gebetbuch, 1688, hg. vom Abendprediger der Stiftskirche in Stuttgart Johann Heinrich Schellenbaur (1643-1687), Museale Sammlung (17.005)

Ist Christus im Streitwagen mit flammenden Rädern gen Himmel gefahren?

Der Kupferstich in diesem in Stuttgart herausgegebenen Gebetbuch von 1688 zeigt nicht den himmelfahrenden Christus, sondern den Propheten Elija aus dem Alten Testament. In vielen alten Darstellungen wird die Himmelfahrt des Elija als Präfiguration der Himmelfahrt Christi gezeigt: Das, was im Alten Testament angekündigt wird, vollendet sich im Neuen Testament.

40 Tage nach Ostern feiern Christen Himmelfahrt, den Tag an dem Jesus Christus von seinen Jüngern Abschied nahm und in die unsichtbare Welt Gottes zurückkehrte. Seitdem sitzt er „zur Rechten Gottes“, wie es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt. (Markus 16,19, in Lukas 24,51 sowie in der Apostelgeschichte 1,1–11.)

Das vorliegende Gebetbuch ist noch unter anderen Aspekten interessant. Jedes Titelkupfer ist einer württembergischen Stadt gewidmet, hier: Stetten. Andere zeigen Blaubeuren, Lauffen, Marbach oder Brackenheim…

16. Mai 2023 | Andreas Butz | Allgemein

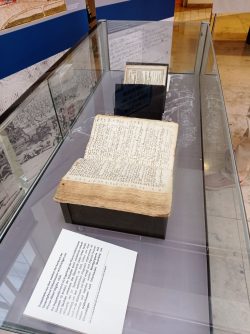

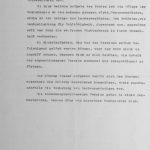

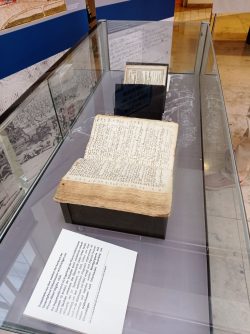

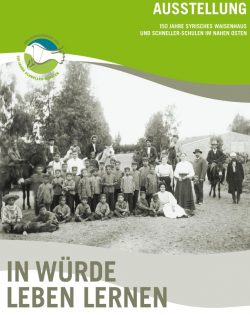

Kirchenbuch von Gräfenhausen

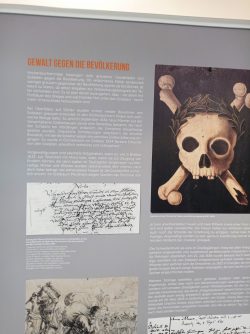

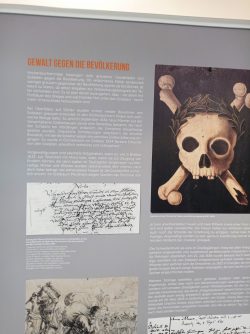

Am 15. Mai 2023 wurde im Landratsamt des Enzkreises in Pforzheim die Ausstellung „Sterben und Leben. Der Dreißigjährige Krieg zwischen Oberrhein, Schwarzwald und Kraichgau“ vor vollem Haus eröffnet. Die Schau ist bis zum 13. Juli zu sehen. Doch nicht nur das: es gibt auch eine wissenschaftliche Tagung zum Thema und das Portal Dreißigjähriger Krieg mit hunderten von archivischen Quellen und Kirchenbucheinträgen, Diagrammen, Aufsätzen, Videos, Karten und Tabellen wurde online gestellt. Das Landeskirchliche Archiv hat als Leihgeber zur Ausstellung ein Kirchenbuch von Gräfenhausen beigesteuert, das in einer Vitrine gezeigt wird. Die aufgeschlagene Doppelseite nennt 40 Angehörige der Pfarrei (darunter 13 Kinder), die teilweise durch soldatische Gewalt und kriegsbedingte Seuchen umkamen. Die Einträge sind überschrieben mit:

Ausschnitt aus einer Informationstafel

„Mittwochs, den 27. Septembris, ist Stadt, Schloss und Ampt Newenbürg von dem kaiserlichen Kriegsvolck eingenommen, die Leutt in die Wildnussen und Wäld verjagt, auch folgende Personen umbkommen und begraben worden:“.

Kirchenbücher waren insgesamt eine wichtige Quelle für dieses Projekt des Enzkreis-Archives. Wir wissen zwar viel über Schlachtverläufe und wichtige Kriegsprotagonisten, aber Berichte, die genau Auskunft über das Leiden der Menschen und ihre Bewältigungsstrategien geben sind selten. Das Team des Kreisarchivs unter der Leitung von Kreisarchivar Konstantin Huber hat die Kirchenbücher von 39 Pfarreien im Großraum Pforzheim für die Ausstellung und das Geschichtsportal umfassend in Hinsicht auf Informationen über den Dreißigjährigen Krieg hin untersucht. Auf diese Weise ließen sich fast 1.400 Einträge erfassen, die in irgendeiner Weise mit dem Thema Krieg zu tun haben. Dank des Kirchenbuchportals Archion war und ist ein guter Zugang zur Erforschung der Quellen gegeben. Zum Beispiel im Kirchenbuch von Ensingen fand sich eine Chronik der Ereignisse, in anderen Kirchenbüchern Hochzeiten von Soldaten mit Einheimischen, Todesfälle durch kriegerische Handlungen, Hunger oder eingeschleppte Seuchen, und vielerlei andere Informationen. Auch für Erkenntnisse zur Neubesiedlung der am Ende des Krieges teilweise entvölkerten Dörfer stellen die Kirchenbücher die wichtigste Quelle dar.

10. Mai 2023 | Anette Pelizaeus | Kunstgeschichte, Veranstaltung

Nach der Renovierung des Außenbaues der Stadtkirche St. Georg in Weikersheim erstrahlt nun dieser wieder in neuem Glanz – Grund für mehrere Veranstaltungen in der Kirche, zu denen auch die Vortragsveranstaltung am Mittwoch, den 26. April 2023 zählte. Anlass dafür war jedoch nicht nur die Fertigstellung der Renovierung, sondern auch die Vorstellung des neuen Kirchenführers, der schon seit 2020 vorliegt, aber die diesbezügliche Veranstaltung musste wegen den Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus leider abgesagt werden. Diese Publikation wurde mit Unterstützung des Landeskirchlichen Archivs und des Vereins für württembergische Kirchengeschichte erarbeitet. Umso größer war also nun die Freude, dass es jetzt möglich war, sich abends in der Kirche zu versammeln.

Zunächst stellte Günter Breitenbacher die Baugeschichte der Kirche vor. In seinen Ausführungen erläuterte er den von den adligen Herren von Weikersheim ab Mitte des 12. Jahrhunderts erbauten Vorgängerbau der heutigen Kirche. Dieser kleine Kirchenbau entstand jenseits des Vorbachs nahe der Mündung in die Tauber und wurde dem Hl. Georg geweiht. Mit der Stadtgründung um 1330 verlegten die Adligen von Hohenlohe die Siedlung zu dieser und die Bevölkerung verließ nach und nach das unbefestigte Dorf und zog in die Nähe der Burganlage in der Stadt. Diese Situation macht verständlich, dass man sich eine Kirche innerhalb der Stadtmauern wünschte, die dann schließlich auch von Conrad von Weinsberg und seiner Gemahlin Anna von Hohenlohe gestiftet und von 1419 – 1425 erbaut wurde. Auch diese Kirche wurde dem Hl. Georg geweiht.

Dr. Anette Pelizaeus vom Landeskirchlichen Archiv widmete sich nun der Ausstattung der spätgotischen dreischiffigen Hallenkirche mit dem sich anschließenden, aber erst 1615-1618 in der heutigen Form erbautem Chor. Dieser stattliche Neubau, dessen westliches Hauptportal im Tympanon stolz das Stifterpaar mit dem Kirchenmodell präsentierte – heute im Inneren der Kirche zu sehen – bewahrt aber immerhin noch die Reste eines ehemaligen Rundbogenfrieses des Vorgängerbaues, die im gesamten Kirchenschiff verteilt sind. Neben diesen Zeugnissen der Vergangenheit darf als einzigartig bewertet werden, dass das mächtige Kranzgesims des gewölbten Chores den Lebenslauf des Grafen Georg Friedrich von Hohenlohe in goldener Schrift auf schwarzem Grund enthält, in dessen Regierungszeit der Chor errichtet wurde. Ein weiteres Highlight der Kirche ist das Kinderepitaph des Herzogs Heinz von Sachsen-Lauenburg, des Enkels des Stifterpaares, der 1437 im Alter von nur sechs Jahren verstarb.

Auf dem Beitragsbild: Frau Dekanin Renate Meixner, die den Abend moderierte, dankte den Referierenden und überreichte ihnen jeweils ein Stück des Schieferdaches über dem Kirchenschiff aus der Zeit vor der Renovierung.

Anette Pelizaeus, Günter Breitenbacher: Die Stadtkirche St. Georg in Weikersheim, Stuttgart 2020 (Nr. 26), ISBN 978-3-944-051-17-8, Preis 4,00 Euro.

Die Publikation kann beim Verein für Württembergische Kirchengeschichte bestellt werden (E-Mail: Margarete.Gruenwald@elk-wue.de)

Beitragsbild: Inge Braune, Freie Journalistin, Weikersheim

-

-

Stadtkirche Weikersheim. Fotos: Landeskirchliches Archiv

-

-

-

-

-

5. Mai 2023 | Uwe Heizmann | Genealogie, Quellenkunde

Bei der Erforschung von Frauenberufen tritt meist sehr schnell das Problem auf, dass es in den vergangenen Jahrhunderten zum einen überhaupt nur wenige vom Ehemann unabhängige Berufe für Frauen gab und dass zum anderen noch weniger schriftliche Quellen zu diesen Frauen bzw. deren Berufen existieren. Eine Ausnahme hiervon sind die Hebammen, zu denen in verschiedenen Quellen Informationen zu finden sind. Anlässlich des heutigen Internationalen Hebammentags sollen die einzelnen Quellen im Folgenden dargestellt werden.

Kirchenbücher

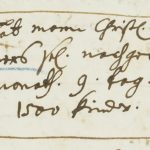

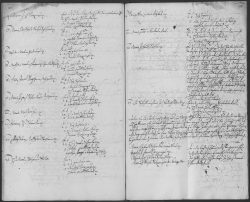

Abb. 1: Begräbniseintrag der Hebamme Maria Werner, 19.03.1706 Alpirsbach

In den Kirchenbüchern findet man üblicherweise die Lebensdaten der Hebammen und – da sie verheiratet oder verwitwet sein mussten – auch die Daten zu Hochzeit, Ehemann und ggf. Kindern. In den Todeseinträgen mancher Hebammen findet man außerdem Angaben zu Amtsdauer und Anzahl der Kinder, bei deren Geburten die Hebamme geholfen hatte.

Abbildung 1 zeigt den Begräbniseintrag von Maria Schweiker [1], Witwe des Michael Werners, die 77 Jahre, 7 Monate und 9 Tage alt wurde, in Alpirsbach das Amt der Hebamme 33 Jahre lang ausübte und in dieser Zeit 1.500 Kinder „empfangen“ hatte. Sie wurde am 19. März 1706 begraben. [2]

Als weiteres Beispiel sei der Todeseintrag von Christina Obergfell, Witwe und Hebamme „auff der Sommerau“ in Brigach, vom 19. August 1716 in St. Georgen (heute badische Landeskirche) genannt. Sie wurde 71 Jahre und 4 Monate alt und übte das Amt der Hebamme 34 Jahre lang aus. In dieser Zeit half sie 1.253 Kindern auf die Welt. [3]

[1] Albrecht, Georg: Familienverzeichnis von Alpirsbach II, S. 99

[2] Kirchenbücher Alpirsbach, Mischbuch 1663-1808, Totenregister 1687-1708, S. 60

[3] Kirchenbücher St. Georgen, Mischbuch 1704-1776, Totenregister 1704-1745, S. 43

Kirchenkonventsprotokolle

In den Kirchenkonventsprotokollen sind die Wahlen der Hebammen und der Geschworenen Weiber protokolliert. Letztere assistierten den Hebammen, überwachten diese aber auch. Hebammen und Geschworene Weiber wurden von den gebärfähigen Frauen des Ortes in einer öffentlichen Wahl gewählt.

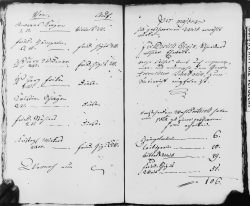

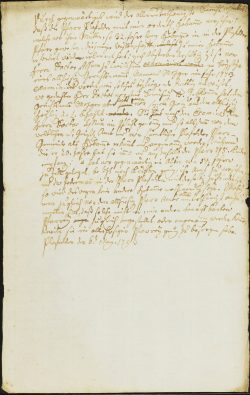

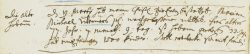

Abb. 2: Protokollauschnitt: Wahl eines Geschworenen Weibs, 29.06.1805 Alpirsbach

Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt aus dem Protokoll einer Wahl eines Geschworenen Weibs am 29. Juni 1805 in Alpirsbach. Hier war der Schreiber gründlich, er hat jede einzelne stimmberechtigte Frau mit ihrer jeweiligen Wahl aufgeführt. Auffällig ist, dass die Frauen nicht namentlich genannt sind, sondern nur als Ehefrauen oder Witwen ihrer Ehemänner angegeben sind, selbst die schlussendlich gewählte Frau, „Friederich Gigis, Schneiders alhier Eheweib“. Der Eintrag enthält außerdem noch einen Hinweis auf die Ausbildung der Hebamme, denn diese wurde „Herrn Accoucheur Trautwein zum Unterricht empfolen.“ [4] Der Geburtshelfer Trautwein lässt sich nicht eindeutig identifizieren, jedoch waren so gut wie alle im Familienverzeichnis von Alpirsbach aufgeführten, zeitlich in Frage kommenden Trautwein Chirurgen, lediglich einer war Rotgerber. [5]

Als weiteres sind in den Kirchenkonventsprotokollen Angaben zur Festlegung des Wartgeldes zu finden. Das Wartgeld erhielten die Hebammen dafür, dass sie für Schwangere in den letzten Wochen der Schwangerschaft ständig abrufbar und auch während der Wochenbettpflege in erhöhtem Umfang einsatzbereit sein mussten.

Interessantere Einträge dokumentieren Klagen einer Hebamme oder Klagen über eine Hebamme. So beklagte sich am 2. Oktober 1705 die Hebamme in Alpirsbach, dass manche Schwangere, v. a. die aus den Filialen Rötenbach, Reutin und Unterehlenbogen, nicht sie, sondern andere Frauen zur Hilfe holten. Die Stabs- und Dorfvögte wurden angewiesen, dafür zu sorgen, dass Schwangere sich an die Hebamme wandten. [6]

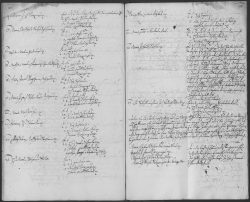

Abb. 3: Protokollauschnitt: Klage über die Hebammen, 13.01.1737 Schwenningen

In einem anderen, ausführlich dokumentierten Fall beklagten sich am 13. Januar 1737 die Frauen in Schwenningen über die Hebammen. Aus dem Protokoll – Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt daraus – sind die einzelnen Aussagen der Frauen zu entnehmen, jedoch scheinen diese nur zögerlich und zum Missfallen der Konventsrichter ausgesagt zu haben. Nachdem die Aussagen von 27 Frauen einzeln notiert wurden, ist dem Protokoll Folgendes zu entnehmen:

„Weilen um der Weiber noch zuviel sind und die Zeitt zu kurz, so auch eine redet wie die andere sagt, als hatt man alle zumahl vorgenommen und ihnen ernstlich gesagt: weil sie den Brey nicht wolten aus dem Maul thun, so solle von ihnen wär zu klagen habe privatim zum Pfarrer kommen, widrigen Falß würden sie ihrer bishero heimlich geführten Klagen ohngeachtet die 2 alte Hebammen behalten und so man die dritte schon sezte, würde ihr keine Besoldung könne geschöpft werden.“

Daraufhin sagten vier Frauen aus: „Die beyde Hebammen wißten gar nichts, die Weiber seyen einmahl übel versehen. Sie hätten ihren besten Trost zu Hanß Martin Schlenckers Weib.“ 32 andere Frau bestätigten die Missstände und die Unwissenheit der Hebammen, so dass der Kirchenkonvent am nächsten Tag Schlenckers Ehefrau befragte, ob sie das Amt der Hebamme übernehmen wolle. Dem Protokoll ist weiter zu entnehmen:

„Nach langem und beweglichen Zuspruch hatt Anna, Hanß Martin Schlenckers Weib, sich in Gottes Nahmen entschloßen, dieses schwere und wichtige Amt anzunehmen und nach ihrem Verstand und Wißen unter Gottes Beystand handlen, was sie Gott ermahnen und sie vor Gott, ihren Nebenmenschen und ihrem Gewißen verantwortten könne, worauf sie ins Gelübd genommen und ihro sämtliche von allen Gottes Seegen und Beystand angewünschet worden.“ [7]

Aus den Kirchenkonventsprotokollen erfährt man aber auch einiges über die Ausbildung und Wissensvermittlung in der Hebammenkunde.

Beispielsweise wurde am 11. Mai 1732 in Kemnat „der alten Hebamme befohlen, bey allen Gebährenden die junge Hebamme mitzonehmen und derselbigen alles ordentlich zoweisen und zwar so, daß sie nichts anrühren solle außer die Gebährenden schicke auch nach der jungen Hebamme.“ [8]

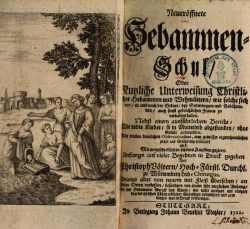

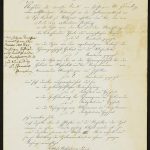

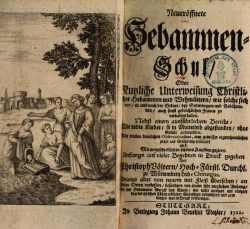

Abb. 4: Titelblatt von Völters „Neueröffnete Hebammen-Schul“, Ausgabe 1722

Im Eintrag vom 18. Oktober 1711 in Schwenningen ist zu entnehmen, dass „denen Barbieren und Hebammen, nach deßhalben […] ergangenen oberamtlichen Befehls angedütten [wurde], sich daß Völters Hebammenschul anzuschaffen“. Damit ist das Buch „Neueröffnete Hebammen-Schul“ von Christoph Völter (1617-1682), dem „Begründer des Hebammenunterrichts in Württemberg“, [9] gemeint. Abbildung 4 zeigt das Titelblatt der Ausgabe von 1722. [10] Ein Barbier hatte das Buch bereits, der andere versprach, sich das Buch zu besorgen. „Der einen Hebamme aber, nemdlich die Catharina Hallerin, die leßen kann, das von Ihro Dignität Herrn Specialis zu Tuttlingen ex pio corpore angeschaffte Exemplar übergeben und behändiget worden.“ [11]

[4] LKAS, G 758, Nr. 3, Actum 29.06.1805 , Bild 36-44.

[5] Albrecht, Georg: Familienverzeichnis von Alpirsbach IV, S. 208 – 211, S. 208/209 = http://www.archion.de/p/60944b6e85/

[6] LKAS, G 758, Nr. 1, Bl. 27v , Bild 30

[7] LKAS, G 598, Nr. 2, S. 156 – 162 , Bild 80 – 83

[8] LKAS, G 73, Nr. 14-1, Bl. 132v Bild 135

[9] https://swb.bsz-bw.de/DB=2.104/PPNSET?PPN=076870103&INDEXSET=21

[10] Völter, Christoph: Neueröffnete Hebammen-Schul, Oder Nutzliche Unterweisung Christlicher Hebammen und Wehmüttern, wie solche sich vor, in und nach der Geburt, bey Schwangern und Gebährenden, auch sonst gebrechlichen Frauen zu verhalten haben: Nebst einem ausführlichem Bericht, Wie todte Kinder, so in Mutterleib abgestanden, ohne Gefahr auszuzeihen. Mit vielen dienlichen Observationibus, aus gewisser eigenthumlicher praxi und Erfahrung erläutert […]. Stuttgart 1722

[11] LKAS, G 598, Nr. 2, S. 21 , Bild 12

Dokumente in Dekanats- und Pfarrarchiven

In den verschiedenen Dekanats- und Pfarrarchiven sind in unterschiedlichem Umfang weitere Unterlagen zu Hebammen überliefert. Folgende Beispiele veranschaulichen die Mannigfaltigkeit der Themen.

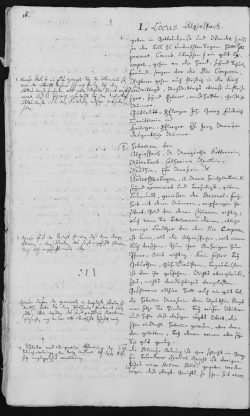

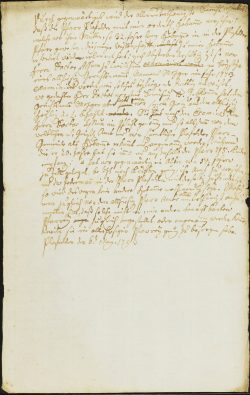

Abb. 5: Bericht über die Hebamme, 06.05.1793 Blaufelden

Aus Blaufelden ist ein Bericht über die namentlich nicht genannte Hebamme vom 6. Mai 1793 überliefert (Abbildung 5). Dieser lautet:

„Durch Gegenwärtiges wird allterunterthanigste Bericht erstattet, daß die Pfarr Plafelden [!] mit einer ordentlichen Hebamme versehen, welche von ihrer Mutter, so 32 Jahr lang Hebamme in in [!] der Plafelder Pfarr gewesen, diejenige Wißßenschaft so zu einer Hebamme erfordert wird, erlernet hat; nach Absterben derselbigen ist sie von Herrn Doctor Assum zu Crailsheim im Beyseyn einer allhiesigen Gerichtsmanns namens Mezger im Jahr im 1773 examinirt worden, eine solches beyliegende Quittung ausweiset […]. Sie ist nach der Examine von dem Herrn Docto Aßßum in Pflicht genommen und so alsdann von den weltlichen und geistlichen Amt und von sämtlicher Plafelder Pfarrgemeinde als Hebamme erkannt und angenommen wurden. Während dieser 20 Jahr hat sie inn- und außerhalb der Pfarr 715 Kinder empfangen; sie hat vor gegenwärtig ein Alter von 51 Jahren zu viel geleget [?], besizt noch Kräffte genug, ihr Amt zu versehen, und da jedermann in der Pfarr Plafelden mit derselbigen zufrieden ist, so wird deswegen keine andere Hebamme nothwendig seyn. […].“ [12]

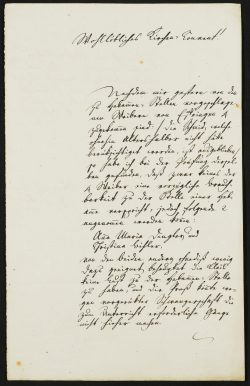

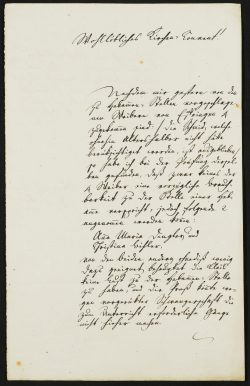

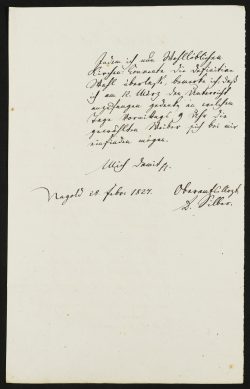

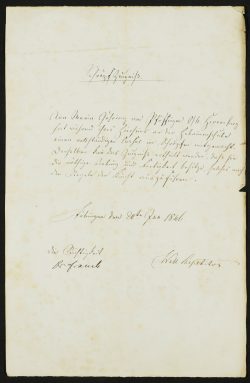

Abb. 6a: Prüfungsbericht des Oberamts-Arzt btr. der Hebammen in Effringen, 28.02.1827 Nagold, S. 1

Aus Effringen ist ein Prüfungsbericht des Nagolder Oberamts-Arzt D. Silber vom 28. Februar 1827 überliefert (Abbildung 6). Dieser lautet:

„Nachdem mir gestern von den zu Hebammen-Stellen vorgeschlagenen Weiber von Effringen 4 zugekommen sind (die Schmid, welche ohnehin altershalber nicht hätte berücksichtiget werden, ist ausgeblieben), so habe ich bai der Prüfung derselben gefunden, daß zwar keines der 4 Weiber eine vorzügliche Brauchbarkeit zu der Stelle einer Hebamme verspricht, jedoch folgende 2 angenommen werden können:

Anna Maria Dengler und

Christina Bihler,

von den beiden andern ohnediß wenig dazu geeignet behauptet die Klais keine Lust zu der Hebammen-Stelle zu haben, und die Proß könnte wegen vorgerükter Schwangerschaft die zum Unterricht erforderliche Gänge nicht hierher machen.

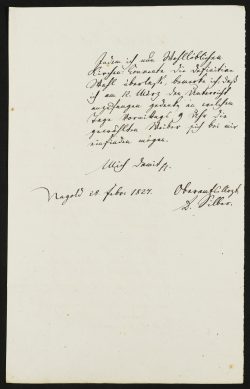

Abb. 6b: Prüfungsbericht des Oberamts-Arzt btr. der Hebammen in Effringen, 28.02.1827 Nagold, S. 2

[zweite Seite:] Indem ich nun wohllöblichem Kirchen-Convente die definitine Wahl überlaße, bemerke ich, daß ich am 12. März den Unterricht anzufangen gedenke, an welchem Tage vormittags 9 Uhr die gewählten Weiber sich bei mir einfinden mögen.“ [13]

Aus Pfäffingen sind das Zeugnis der Tübinger Hebammenschule über die Teilnahme an einem Kurs im Schröpfen („Schröpfzeugniß“) für die Hebamme Anna Maria Göhring vom 20. Januar 1846 (Abbildung 7) und das Prüfungszeugnis der königlichen Hebammenschule Stuttgart für die angehende Hebamme Dorothea Arnold vom 26. Dezember 1849 überliefert (Abbildung 8). [14]

Abb. 7: „Schröpfzeugniß“ für die Hebamme Anna Maria Göhring von Pfäffingen, 20.01.1846 Tübingen

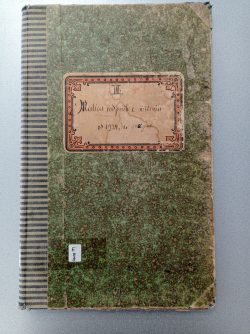

In mehreren Pfarrarchiven sind aus dem 19. Jahrhundert Hebammen-Tagebücher überliefert, so z. B. das Tagebuch der Hebamme Catharina Spoehrer in Amlishagen von 1821 (Abbildung 9) oder das der Hebamme Rentschler in Dennjächt (Pfarrei Unterreichenbach) von 1845-1865 (Abbildung 10). [15]

Vom Pfarramt Trochtelfingen ist eine Akte mit der Laufzeit 1691-1863 und einem Umfang von 1,5 cm überliefert, die u.a. folgende Themen enthält:

– Befragungen der Hebammen zum Tod von Kindern

– Alkoholsucht einer Hebamme

– Zeugnisse für Chirurg und Hebammen

– Dienstanweisung für die Hebammen des Königreichs Württemberg [16]

-

-

Abb. 8: Prüfungszeugnis für die angehende Hebamme Dorothea Arnold aus Pfäffingen, 26.12.1849 Stuttgart

-

-

Abb. 9a: Tagebuch der Hebamme Catharina Spoehrer, 1821 Amlishagen, S. 1

-

-

Abb. 9b: Tagebuch der Hebamme Catharina Spoehrer, 1821 Amlishagen, S. 2

-

-

Abb. 10a: Tagebuch der Hebamme Rentschler, 1845-1865 Dennjächt, Titelblatt

-

-

Abb. 10b: Tagebuch der Hebamme Rentschler, 1845-1865 Dennjächt, Einträge 18456/57

[12] LKAS, F 10, Nr. 117, Bericht 06.05.1793

[13] LKAS, G 181, Nr. 141, Prüfungsbericht Oberamts-Arzt 28.02.1827

[14] LKAS, G 581, Nr. 145, Schröpfzeugnis 20.01.1846 bzw. Prüfungszeugnis 26.12.1849

[15] LKAS, G 121, Nr. 296, Tagebuch Catharina Spoehrer 1821 und LKAS, G 789, Nr. 49

[16] LKAS, G 9, Nr. 109

Visitationsakten (Pfarrberichte)

In den Pfarrberichten vor ca. 1800 sind auch mehr oder weniger umfangreiche Informationen zu den Hebammen zu finden. Diese Informationen wurden bei den Auszügen aus den Pfarrberichten von den damaligen Schreibern jedoch nicht berücksichtigt, so dass sie nicht in den online zugänglichen Visitationsberichten im Bestand A 1 zu finden sind. In den Dekanats- und auch in manchen Pfarrarchiven sind teilweise in überschaubarem Umfang Visitationsakten von vor 1800 vorhandenen, entweder als Zweitschriften oder Unterlagen, die nicht an den Special (Dekan) geschickt bzw. an den Generalsuperintendenten weitergeleitet wurden.

Abb. 11: Auschnitt aus dem Visitationsbericht Alpirsbach 1745 betreffs der Hebammen

In den Unterlagen des Dekanatamts Sulz am Neckar ist beispielsweise ein Bericht über die Visitation in Alpirsbach 1745 überliefert, der den folgenden aufschlussreichen Eintrag zu den Hebammen enthält (Abbildung 11):

„Hebammen von

Alpirspach, M[aria] Margretha Ketterin,

Rötenbach, Catharina Renckin

Reuthin, Eva Masserin, W[itwe]

Unterehlenbogen, A[nna] Maria Heintzelmännin, W[itwe]

Seynd examinirt und beaydigt, guten Leumunds, genießen der Personal-Freyheit mit denen Männern, empfangen ihr Wart-Geld von denen Communen richtig; auch wann sie Bettelarmen dienen, etliche wenige Kreutzer von dem Pio Corpore; ist keine, als die Alpirspacher, mit einem Buch versehen. Thun ihre Anzeigen zum Pfarr-Ammt richtig. Kein Fehler bey Geburthen, Gäh-Tauffen, Begräbnußen ist von ihr geschehen. Nichts Aberglaubisches, nichts Verdächtiges vorgeloffen.

Geschworene allhir hatt auch ein gut Lob.

Die Hebamme Maaserin von Reuthin klagt, man setze sie hindan bey reichen Weibern und hohle deß dasigen Vogts Weib, die schon einmahl Hebamme gewesen, aber darvon gebetten, bey denen Armen aber seye sie gut genug.“

Obiger Text wurde vom Pfarrer für die Visitation verfasst. Am Tag derselben wurden dann einzelne vom oder zusammen mit dem Special (Dekan) getroffenen Beschlüsse („Recess“) auf der linken Seite nachgetragen. Diese lauten:

Erster Beschluss: „Recess: Es ist der Bedacht zu nemmen, daß denen übrigen Hebammen in denen Filialien das sonst eingeführt Hebammenbuch auch angeschafft werden möge.“

Zweiter Beschluss: „Recess: Dafern die examinierte und beeydigte Hebamme zu Reuthin fürter von den Gebährenden praeferirt werden sollte; Solle derselben das sonst gewöhnliche Maeotrum [?] gleichwohlen nach andere Ort Gewohnheit bezahlet werden.“ [17]

Die vollständigen, mal mehr, mal weniger umfangreichen Visitationsberichte aus dem ungefähren Zeitraum von 1601 bis 1810 sind hauptsächlich im Bestand A 281 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart zu finden.

[17] LKAS, F 45, Nr. 20a, Alpirsbach 1745, S. 16

Weitere Quellen

Im Hauptstaatsarchiv Stuttgart sind im Bestand A 213 weitere Unterlagen zu Hebammen zu finden.

Auch können in verschiedenen Kreis-, Stadt- und Gemeindearchiven und möglicherweise in weiteren Archiven Unterlagen zu Hebammen zu finden sein. Hierzu bietet sich eine Recherche über das Archivportal-D an.

4. Mai 2023 | Andreas Butz | Veranstaltung

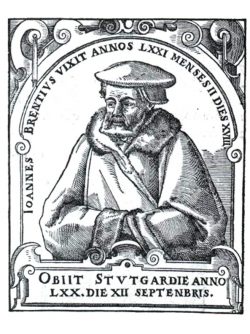

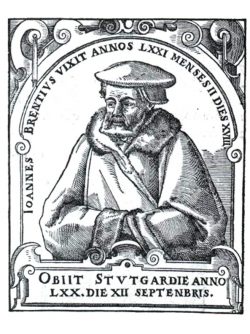

Verleihung des 14. Johannes-Brenz-Preises am 12. Mai 2023 im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart durch Herr Oberkirchenrat Prof. Dr. Ulrich Heckel an Herrn Dr. Thomas Hilarius Meyer für seine Dissertation „Rute Gotes“ und „Beschiß“ des Teufels. Theologische Magie und Hexenlehre an der Universität Tübingen, Hamburg 2019.

Verleihung des 14. Johannes-Brenz-Preises am 12. Mai 2023 im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart durch Herr Oberkirchenrat Prof. Dr. Ulrich Heckel an Herrn Dr. Thomas Hilarius Meyer für seine Dissertation „Rute Gotes“ und „Beschiß“ des Teufels. Theologische Magie und Hexenlehre an der Universität Tübingen, Hamburg 2019.

In seiner Studie widmet sich der jüngste Träger des Johannes-Brenz-Preises einer uns fremd gewordenen Welt: Dem spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Glauben an Hexen und damit an das reale Wirken des Teufels in der Welt. Als Mächte des Bösen waren sie integraler Bestandteil eines theonomen Weltbildes, eines dämonologischen Diskurses. Wie differenziert und auf unterschiedliche Adressatenkreise, Gebildete und Ungebildete, Theologen und Laien, Prediger und Zuhörer, abgestimmt dieser Diskurs war, zeigt seine Untersuchung am Beispiel des Denkens der Professoren der theologischen Fakultät der Tübinger Universität im Zeitraum zwischen 1477 und 1700. Bemerkenswert, weil nicht unbedingt erwartbar, ist die Homogenität des in theologischen Kompendien dargebotenen Wissens über die Zeit. Sie erlaube es, so Meyer, geradezu von einer Magielehre der Tübinger Schule zu reden. Konsens bestand unter den Tübinger Gelehrten, die die zeitgenössische Hexenliteratur kaum rezipierten, in der Grenze, die dem Tun des Teufels in der Welt gesetzt sei: Er war in seinem Wirken daran gebunden, das Gott es zulasse, eine Prämisse, die den Teufel samt Magiern und Hexen zum Werkzeug Gottes machte. Dieser Aspekt war es, der in den Predigten dominierte: Aufgerufen wurde nicht zur Verfolgung der Hexen, sondern dazu, Buße für das eigene Fehlverhalten zu tun. Überzeugend dargelegt zu haben, wie sich die unterschiedlichen Akzentsetzungen des theologischen Diskurses in verschiedenen Quellengattungen zu einem stimmigen Ganzen fügt, ist die eigentliche Leistung der Arbeit, die erstmals in einem zeitlichen Längsschnitt die dämonologische Lehre einer theologischen Fakultät untersucht.

Der Johannes-Brenz-Preis, der alle zwei Jahre für herausragende Arbeiten zur württembergischen Kirchengeschichte verliehen wird, ist vom Verein für württembergische Kirchengeschichte gestiftet und mit 3.000 Euro dotiert.

Die Preisverleihung wird Herr Oberkirchenrat Prof. Dr. Ulrich Heckel vornehmen. Der Preisträger wird über sein Thema einen Vortrag halten, und zwar

am Freitag, 12. Mai 2023 um 16.00 Uhr

im Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart-Möhringen, Balinger Str. 33/1

Um Anmeldung wird gebeten per Email (margarete.gruenwald@elk-wue.de) oder unter

Tel. 0711-2149 212 bis 5. Mai 2023.

Passend zum Thema der prämierten Arbeit können an diesem Tag historische Zauberzettel und weitere abergläubische bzw. volksmagische Exponate aus der Musealen Sammlung des Landeskirchlichen Archivs besichtigt werden.

3. Mai 2023 | Andreas Butz | Allgemein, Veranstaltung

Am Freitag den 28. April wurde unser neuer Referats- und Archivleiter Claudius Kienzle mit einem Gottesdienst in der Hospitalkirche in Stuttgart-Mitte feierlich in sein Amt eingeführt. Zu dem würdigen und eindrucksvollen Akt erschienen zahlreiche Gäste aus dem Verwandten- und Freundeskreis von Dr. Kienzle, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats 5.4 des Oberkirchenrats Stuttgart (Archiv, Bibliothek, Wissensmanagement), Kolleginnen und Kollegen des Oberkirchenrats und anderer Archive, sowie weitere geladene Gäste. Zum Einzug wurde die Prélude aus Judicium Salomonis (Orgel/Bläser) gespielt. Nach Votum und eine Begrüßung, Schriftlesung, einer Ansprache des Direktors des Oberkirchenrats Stefan Werner, stellte sich Dr. Kienzle mit persönlichen Worten vor und nahm Bezug auf seinen Werdegang. Nach der feierlichen Amtsverpflichtung wurde ein Segenswort gesprochen, sowie Fürbitten von Wegbegleitern und Wegbegleiterinnen ausgesprochen. Grußworte sprachen Direktor Stefan Werner, Dr. Dörte Bester, Direktorin der Karlshöhe, Mareike Ritter, Leiterin des Landeskirchlichen Archivs Karlsruhe, Prof. Dr. Gerald Maier, Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg und Dr. Henning Pahl, Leiter des Evangelischen Zentralarchivs in Berlin. Nach dem Auszug aus dem altehrwürdigen und schönen Gotteshaus folgte noch ein Stehempfang im Hospitalhof mit vielen guten Gesprächen.

2. Mai 2023 | Andreas Butz | Veranstaltung

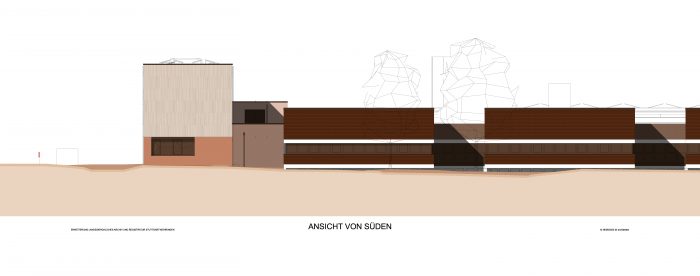

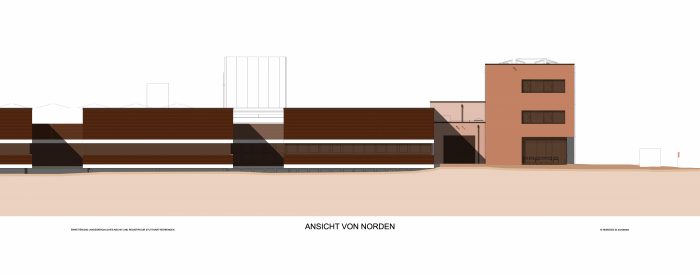

Am 20. April begrüßte das Landeskirchliche Archiv und die EHZ-Bibliothek die Kollegen und Kolleginnen aus dem Landeskirchlichen Archiv und aus der Landeskirchlichen Bibliothek der benachbarten Landeskirche in Baden. Der Tag war zum besseren Kennenlernen und zur gegenseitigen Information gedacht. Schließlich ist eine Fusion der württembergischen und der badischen Archive und Bibliotheken geplant. Nach Ankunft, Imbiss, Begrüßung und einer Vorstellungsrunde war der nächste Programmpunkt eine Führung, bei der die Besuchergruppe den Bibliotheksstandort Möhringen, die Magazine des Archivs, sowie die Museale Sammlung kennenlernen konnte. Danach stellten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Archivs und der Bibliothek ihre Aufgabenbereiche mit kurzen Impulsvorträgen vor. Nach einem gemeinsamen Mittagessen setzte man sich in Gruppen zusammen, um sich über die Arbeitsgebiete auszutauschen. Ein Thema war zum Beispiel die badische Archivpflege, mit einem Blick auf das dort gerade laufende große Pfarrarchiv-Erschließungsprojekt. Die angeregte und interessante Diskussion zeigte, dass man gegenseitig ein großes Interesse an der Arbeit der jeweils anderen Institutionen hat. Direkt danach ging es nach draußen, wo unser Archivleiter Herr Dr. Kienzle durch die Baustelle hinter unserem Haus (Erweiterungsbau) führte. Bei Kaffee und Kuchen, lockeren Gesprächen und vertieftem gegenseitigen Kennenlernen wurde der Infotag beschlossen. In einer Abschlussrunde meldeten sich verschiedene Kollegen und Kolleginnen mit ihren Eindrücken von diesem Tag zu Wort, die alle insgesamt sehr positiv waren.

-

-

Führung durch Magazin und Museale Sammlung

-

-

Besichtigung der Baustelle

27. April 2023 | Andreas Butz | Allgemein

Andrea Kittel übergibt ein Objekt der Musealen Sammlung an ihre Nachfolgerin Tamara Scheck

Zum 1. Mai verabschieden wir unsere Kollegin Andrea Kittel in den Ruhestand. Seit 2006 hat sie bei uns im Archiv die Museale Sammlung geleitet. In gut aufbereitetem Zustand übergibt sie diese nun an ihre Nachfolgerin Tamara Scheck.

Neben der Musealen Sammlung war die studierte Kulturwissenschaftlerin auch für Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die Erfahrung mit großen Ausstellungsprojekten hat sie aus dem Landeskirchlichen Museum in Ludwigsburg mitgebracht, wo sie zuvor 15 Jahre lang wissenschaftliche Mitarbeiterin war. Die dort entstandenen Ausstellungen, die unter verschiedenen Aspekten das Leben und Glauben in Württemberg beleuchteten, sind vielen Besucherinnen und Besuchern noch in guter Erinnerung: „Zwischen Kanzel und Kehrwoche“, „Mit Gott für Volk und Vaterland“, „Tier und Mensch“, Barock und Pietismus“ und ganz besonders die Doppelausstellung „Herd und Himmel / Weib und Seele“, die sich erstmals mit Frauen im evangelischen Württemberg befasste.

Auch nach ihrem Wechsel ins Archiv kuratierte Andrea Kittel größere landeskirchliche Ausstellungen, etwa zur Einführung der Reformation in Württemberg, zur Geschichte der Diakonie, zum Kulturkontakt in der Mission und zum 500. Reformationsjubiläum im Jahr 2017.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit war sie am Aufbau unseres Internetportals „Württembergische Kirchengeschichte Online“ (wkgo) beteiligt und engagierte sich bis zum Schluss im Bereich Social-Media.

Andrea Kittel resümiert: „Bei meiner Arbeit hatte ich die Gelegenheit zu entdecken, was Objekte und Bilder erzählen können. Geschichte anschaulich zu vermitteln und einem größeren Publikum näher zu bringen, ist immens wichtig. Diese Aufgabe hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass Tamara Scheck den Arbeitsbereich übernimmt und mit frischem Blick und neuen Ideen das Geschaffene weiter entwickeln wird.“

Sowohl Andrea Kittels fachliche Kompetenz als auch ihre kollegiale Arbeitsweise haben uns immer wieder beeindruckt. Deshalb bedauern wir sehr, dass sie sich nun in den Ruhestand verabschiedet. Für ihre wertvolle Arbeit im Landeskirchlichen Archiv möchten wir uns herzlich bei ihr bedanken. Wir wünschen Frau Kittel alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass sie uns in guter Erinnerung behält.

26. April 2023 | Jakob Eisler | Palästina, Veranstaltung

Am Sonntag, 23. April wurde im Bibeldorf Rietberg bei Bielefeld die Ausstellung „Die neue Heimat im Heiligen Land eröffnet“. Mehr als hundert Personen wohnten der Eröffnungsveranstaltung bei. Pfarrer Dietrich Fricke sprrach die Dankesworte an die Stiftung Würth und an das Landeskirchliche Archiv Stuttgart. Dann folgte ein Vortrag von Dr. Jakob Eisler vom Landeskirchlichen Archiv, der die Ausstellung zusammen mit konzipiert hatte. Nach einer Beantwortung von Fragen aus dem Publikum erfolgte die Eröffnung der Ausstellung. Sie wird im Bibeldorf drei Monate bis Mitte Juli zu sehen sein. Danach wird sie noch in Ludwigsburg, in Australien und in Israel gezeigt.

24. April 2023 | Andreas Butz | Veranstaltung

Am 21. April lud die Evangelische Kirchengemeinde Schützingen zu einem Findbuchabend in die Ulrichskirche ein. Auf Anregung der Kirchengemeinde war das Pfarrarchiv verzeichnet worden. Für die Erschließung konnte die Doktorandin Regina Fürsich, Mitarbeiterin am Historischen Institut, Abteilung Landesgeschichte der Universität Stuttgart gewonnen werden. Mitglieder der Kirchengemeinde unterstützten die Finanzierung des Projektes. Die Erschließung des Pfarrarchivs sollte ein bleibender Beitrag für das Ortsjubiläum sein, feiert Schützingen doch im Jahr 2023 das 1000-Jahrfest seiner urkundlichen Ersterwähnung (1023) mit einem vielfältigen Programm. Der Findbuchabend in der mit wunderschönen, farbigen mittelalterlichen Fresken bemalten Ulrichskirche fand im Rahmen dieses Festprogrammes statt. Die einzelnen Programmpunkte des Abends wurden von stimmungsvoller Orgelmusik eingerahmt. Bürgermeister Armin Piocha würdigte in seiner Ansprache das Findbuchprojekt der Kirchengemeinde. Vom Landeskirchlichen Archiv stellte der Sprengelarchivar Dr. Andreas Butz, der die Verzeichnung redaktionell begleitet hatte, die Arbeit des Landeskirchen Archivs mit einem Kurzvortrag vor. Bei der danach erfolgten Überreichung des Findbuches an die Kirchengemeinde wurde der Kirchengemeinde für ihr Engagement gedankt und der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass das Inventar von Interessierten eifrig genutzt werde. Regina Fürsich stellte dann in ihrem spannenden Vortrag „Die Pfarrer der Kirchengemeinde Schützingen. Anekdoten und Schlaglichter aus 1000 Jahren Geschichte“ die Aufgaben der Pfarrer im Lauf der Jahrhunderte anhand von Beispielen vor. Bei einem Stehempfang im Anschluss bot sich Gelegenheit zum anregenden Gespräch bei leckerer Bewirtung vom Frauenfrühstückkreis und mit dem Jubiläumswein, den das Weingut Zaiss für das runde Jahrtausend urkundlicher Ersterwähnung kreiert hatte.

-

-

Dr. Andreas Butz überrreicht Pfarrerin Sigrid Telian und Mitgliedern des Kirchengemeinderats das Findbuch des Pfarrarchivs

-

-

Pfarrerin Telian bedankt sich bei Regina Fürsich für den Abendvortrag

19. April 2023 | Uwe Heizmann | Genealogie

Die Konfession war bis ins 19. Jahrhundert hinein, wenn nicht sogar noch länger, ein Kriterium bei der Partnerwahl. Evangelische und Katholiken blieben jeweils unter sich. Konfessionswechsel waren äußerst selten, nicht unbedingt gerne gesehen und fanden deshalb – soweit bekannt – als Nachtrag ihren Niederschlag in den Taufregistern. In manchen Fällen geschah dies wertend, wie z.B. am 12. Oktober 1673 in Peterzell, „Er [der Täufling] wurde Abtrünniger“[1], in anderen Fällen, wie dem im Folgenden beschriebenen, als nüchterne Feststellung.

Am 22. August 1736 wurde in Alpirsbach im evangelischen Herzogtum Württemberg der einen Tag vorher ebenda geborene Johann Friedrich, Sohn des Bäckers Johannes Gigi und seiner Ehefrau Waldburga, getauft. Der Taufeintrag wurde Jahrzehnte später nachträglich um folgende Bemerkung ergänzt: „ist katholisch worden und haußt im [!] Schabbach“.[2]

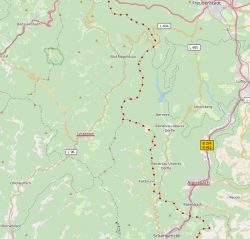

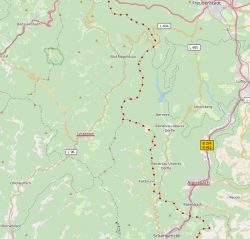

https://openstreetmap.de, Unterstreichungen und fürstenbergisch-württembergische Grenze ergänzt

Johann Friedrich Gigi trat also später zur katholischen Konfession über und wohnte in Schapbach, heute ein Ortsteil von Bad Rippoldsau-Schapbach, damals ein Ort im katholischen Fürstentum Fürstenberg – das Wort „haußt“ dürfte wertneutral als „wohnt“ oder „hält sich auf“ zu interpretieren sein.

Der Karte ist die Lage von Alpirsbach und Schapbach zu entnehmen. Die rot gepunktete Linie stellt die fürstenbergisch-württembergische Grenze dar.

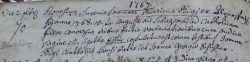

Johann Friedrich Gigi heiratete am 2. Februar 1767 im katholischen Schapbach Maria Agatha Echlin (Echle) – laut einer späteren Randbemerkung könnte ihr Nachname auch Bächlin (Bächle) gelautet haben. Dem Eheeintrag im Eheregister der Pfarrei Schapbach sind genauere Informationen zum Konfessionswechsel zu entnehmen. Der Eintrag lautet vollständig:

Kirchenbücher Schapbach, Eheregister 1720-1810, S. 70

„Die 2. Febr. Honestus Juvenis Joannes Fridericus Gigi ex Alpirsbach, sed anno 1763 15to Augusti hic Schappachii ad catholicam fidem conversus tribus factis proclamationibus cum pudica virgine M. Agatha Echlin copulatus est coram testibus Joanne Gigi acatholico sponsi patre, et Joanne Georgio Schuhler.“[3]

Übersetzt heißt dies: „Am Tag des 2. Februars: Der ehrenhafte Junggeselle Johannes Friedrich Gigi aus Alpirsbach, der aber 1763, am 15. August, hier in Schapbach zum katholischen Glauben konvertierte, wurde nach drei Proklamationen mit der keuschen Jungfrau Maria Agatha Echlin vereint, in Anwesenheit der Zeugen Johannes Gigi, dem nichtkatholischen Vater des Bräutigams, und Johannes Georg Schuler.“

Für die Genealogie sind solche aus dem 17. und 18. Jahrhundert in den katholischen Pfarreien im Schwarzwald häufig vorzufindenden Eheeinträge ein Graus. Durch die fehlenden Väter, die im Gegensatz zu evangelischen Einträgen nicht angegeben sind, ist ein toter Punkt erreicht, da nur bei eher seltenen Vor- und Nachnamen der richtige Taufeintrag dem Bräutigam bzw. der Braut eindeutig zugeordnet werden kann. Die in katholischen Eheeinträgen angegebenen Trauzeugen helfen nur selten weiter. In dem beschriebenen Fall war aber der Vater des Bräutigams einer der Trauzeugen und der Schapbacher Pfarrer legte Wert darauf, anzugeben, dass dieser nicht katholisch war. So ist die Forschung zumindest auf der Linie des Bräutigams problemlos möglich, wobei bei der Recherche nach dem richtigen Taufeintrag schon allein der Nachtrag im Taufeintrag des Johannes Friedrich Gigi ausreichen würde.

Was Johannes Friedrich Gigi nach Schapbach zog – sein Beruf, der nicht erwähnt ist, die Liebe oder etwas anderes – bleibt unbekannt. Auf jeden Fall brachte er einen neuen Nachnamen nach Schapbach, der auch in Alpirsbach selten war. Der Name stammt aus der Schweiz und kam mit Johannes Friedrichs Urgroßvater, Johannes (Hans) Gigi oder Chigi,[4] der am 17. Mai 1663 in Alpirsbach heiratet, in den Schwarzwald. Lediglich der Name seines Vaters, Melchior, ist angegeben. Ein genauerer Herkunftsort ist in entsprechendem Eheeintrag leider nicht angegeben.[5]

Sollte jemand zufällig über einen möglicherweise passenden Taufeintrag in der Schweiz stoßen, freuen wir uns über entsprechende Mitteilung.

Quellen

[1] siehe https://blog.wkgo.de/2020/10/23/

[2] Kirchenbücher Alpirsbach, Taufregister 1732-1804, S. 56

[3] Kirchenbücher Schapbach, Eheregister 1720-1810, S. 70

[4] Albrecht, Georg: Familienverzeichnis Alpirsbach, o.J. (1950er), Band III, S. 137

[5] Kirchenbücher Alpirsbach, Mischbuch 1663-1808, Eheregister 1663-1808, S. 3

11. April 2023 | Andrea Kittel | Museale Sammlung

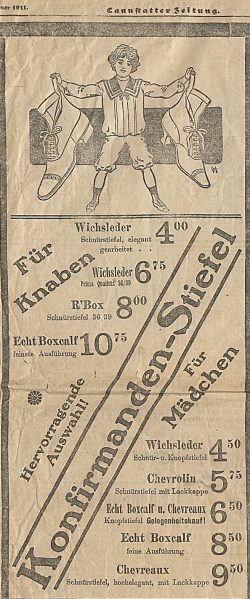

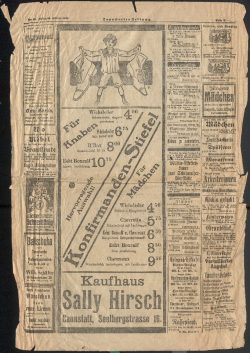

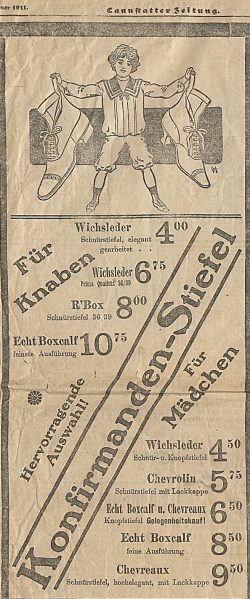

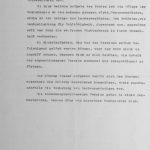

Die Annonce von 1911 aus der Cannstatter Zeitung zeigt, dass das Thema Kleidung für die Konfirmation damals offensichtlich so wichtig war wie heute – wenn nicht gar noch wichtiger.

Die Annonce von 1911 aus der Cannstatter Zeitung zeigt, dass das Thema Kleidung für die Konfirmation damals offensichtlich so wichtig war wie heute – wenn nicht gar noch wichtiger.

Die Konfirmation war lange Zeit eine wichtige Zäsur im Leben der Heranwachsenden. Mit der Konfirmation war auch die Schulpflicht zu Ende, und für die meisten begann der Start in die Lehre, in den Beruf, der erste Schritt ins Erwachsenenleben. Deshalb bekamen die Konfirmandinnen und Konfirmanden erstmals Erwachsenenkleidung, meist etwas größer, zum Hineinwachsen. Auf älteren Konfirmations-Fotos sehen die Jugendlichen mit ihren 14 Jahren daher merkwürdig alt aus: Die Jungs mit Anzügen und Hüten, die Mädchen mit schwarzen hochgeschlossenen Kleidern. Die in der Zeitungsanzeige von 1911 angebotenen Konfirmanden-Stiefel scheinen jedoch nichts für die Durchschnittsjugendlichen gewesen zu sein, in edlen Ledervarianten und feiner Ausführung waren sie zu teuer und unpraktisch für die meisten.

Das Zeitungsblatt kam zufällig mit anderen Objekten in die Museale Sammlung. Neben den Konfirmanden-Stiefeln wurden auf der Rückseite vom selben Kaufhaus auch Konfirmanden-Anzüge angeboten. Der Bezug zur Konfirmation war Grund dafür, dass das Blatt aufbewahrt wurde.

Doch jedes Ding erzählt nicht nur eine Geschichte. Die Annonce war platziert worden vom Kaufhaus Sally Hirsch in Cannstatt, Seelbergstraße 16. Der Vorname weckte unser Interesse und führte zu weiteren Recherchen. Ist Sally der Name einer Frau? Oder ist er die Abkürzung von Salomo, wie es bei deutsch- und jiddischprachigen Juden früher üblich war? Was ist aus dem Kaufhaus und ihren Inhabern geworden? Auf der Internetseite der Stuttgarter Stolperstein-Initiative wurden wir fündig. Rainer Redies beschreibt dort den Werdegang und das Schicksal der Kaufmannsfamilie.

Das Ehepaar Sally und Clara Hirsch betrieben seit dem späten 19. Jahrhundert ein Bekleidungsgeschäft in der Seelbergstraße, seit 1906 im eigenen Haus. Die Firma und das Haus der Hirschs wurden im Juni 1938 „arisiert“. 1939 starb Sally Hirsch knapp 80-jährig. Seine Frau Clara starb 1942 mit 70 Jahren in Theresienstadt. Ihre Kinder Bertha und Hugo konnten rechtzeitig in die USA emigrieren.

Ausführlicher dazu:

Clara Hirsch: Vergebliche Hoffnung auf ein Wiedersehen | Cannstatter Stolperstein-Initiative (stolpersteine-cannstatt.de)

-

-

Anzeigen Konfirmations-Kleidung, Cannstatter Zeitung, 21.2.1911 (Museale Sammlung, Inv. Nr. 11.256

-

-

-

Konfirmandengruppe, um 1910, Museale Sammlung, Inv. Nr. 97.038

5. April 2023 | Uwe Heizmann | Genealogie

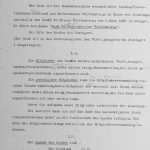

Auch wenn die Kirchenbücher Amtshandlungen dokumentieren und deshalb korrekt geführt werden sollten (und sollen), stößt man hier und dort auf ungenau Angaben und Widersprüche. Speziell bei Herkunftsorten von auswärtigen und möglicherweise fremdsprachigen Personen konnten mangels Geografie- und Sprachkenntnisse der Schreiber Fehler auftreten, so dass die Angaben aus einem Kirchenbucheintrag unter Umständen nicht ausreichen, um korrekte Informationen zu erhalten, wie das folgende Beispiel zeigt.

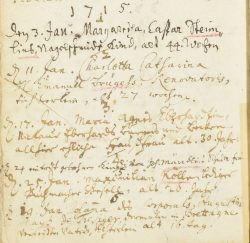

Am 3. Januar 1715 wurde in Herrenberg das Mädchen Johanna, Tochter des Korporals Augustin Mayh de Tresiger und dessen Ehefrau Eva Maria, geboren und noch am gleichen Tag getauft.[1] Das Mädchen starb leider bereits etwas mehr als zwei Wochen später und wurde am 19. Januar in Herrenberg begraben (unterster Eintrag im Bild).[2]

Am 3. Januar 1715 wurde in Herrenberg das Mädchen Johanna, Tochter des Korporals Augustin Mayh de Tresiger und dessen Ehefrau Eva Maria, geboren und noch am gleichen Tag getauft.[1] Das Mädchen starb leider bereits etwas mehr als zwei Wochen später und wurde am 19. Januar in Herrenberg begraben (unterster Eintrag im Bild).[2]

Das Auffällige in diesen Einträgen ist die widersprüchliche Angabe zum Aufenthaltsort des Vaters. Während im Taufeintrag zu lesen ist, der Vater sei „abwesend auf einer Reise in Gr. Britannien ein Erbgut abzuhohlen“, steht im Begräbniseintrag „dermalen in Brettagne vereißt“.

Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären? Der Schrift nach zu urteilen, können zwei unterschiedliche Schreiber angenommen werden. Die Amtshandlungen wurden zwar alle vom Diakon Wilhelm Friedrich Lentilius durchgeführt, wie beiden Registern zu entnehmen ist (nur auf dem Bild des Taufeintrag zu sehen), das bedeutet jedoch nicht, dass er auch jeden Registereintrag selbst vorgenommen hat. Denkbar ist, dass Augustin Mayh de Tresiger als Herkunft „Bretagne“ angegeben, der Schreiber des Taufeintrags dies aber als „Grande-Bretagne“ interpretiert hatte.

Die Auflösung ist schließlich im Eheeintrag vom 5. Mai 1706 in Gültstein zu finden. Dort ist als Geburtsort des Augustinus Mays, hier im Rang bzw. mit der Aufgabe eines Führers, „Brest in Britannia“ angeben,[3] was als Brest im Département Finistère in der Bretagne identifiziert werden kann.

Die Auflösung ist schließlich im Eheeintrag vom 5. Mai 1706 in Gültstein zu finden. Dort ist als Geburtsort des Augustinus Mays, hier im Rang bzw. mit der Aufgabe eines Führers, „Brest in Britannia“ angeben,[3] was als Brest im Département Finistère in der Bretagne identifiziert werden kann.

Dieses Beispiel zeigt, dass die Genealogie bzw. andere personenbezogene Forschung, speziell die zu Militärangehörigen, häufig auch ein Puzzlespiel ist, bei dem das Gesamtbild aus mehreren Einträgen verschiedener Pfarreien zusammengesetzt werden muss.

Weitere Details zu Augustin Mayh de Tresiger und zu den aufgeführten Einträgen sind auf https://www.uwe-heizmann.de/militaer/ma0000160.html zu finden. Evtl. können später dort weitere Einträge ergänzt werden.

Quellen

[1] Kirchenbücher Herrenberg, Mischbuch 1639-1716, Taufregister 1639-1716, S. 414

[2] Kirchenbücher Herrenberg, Totenregister 1631-1717, S. 280

[3] Kirchenbücher Gültstein, Mischbuch 1636-1783, Eheregister 1636-1783, S. 426

29. März 2023 | Dorothea Besch | Jubiläum

Vor 100 Jahren wurde der „Bund evangelischer Frauenvereine Württemberg“ gegründet, in einer Zeit, die von den Folgen des 1. Weltkriegs geprägt war. Arbeitslosigkeit, Hyperinflation und unruhige politische Verhältnisse bestimmten das Leben. Was veranlasste evangelische Frauen in Württemberg, sich in diesem Jahr zusammen zu schließen? Das Engagement der bereits vorhandenen evangelischen Frauenvereine, die sich vorwiegend zur Linderung der sozialen Not gegründet hatten, sollte gebündelt und eine Zersplitterung vermieden werden. Als Teil der Evangelischen Frauenbewegung war mit der Gründung dieser Dachorganisation der Anspruch verbunden, die Frauenvereine zu vernetzen und Frauen in allen Lebenslagen zu unterstützen. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten die 1919 entstandene Frauenabteilung des Evangelischen Volksbundes, das spätere Frauenwerk, der Verein der Freundinnen junger Mädchen, heute als Verein für internationale Jugendarbeit bekannt, und der Deutsch-Evangelische Frauenbund, der sich als dezidierter Teil der konfessionellen Frauenbewegung verstand. Der „Bund evangelischer Frauenvereine Württembergs“ hattes es sich auch zur Aufgabe gemacht, Stellung zu allen wichtigen gesellschaftspolitischen und weltanschaulichen Fragen nehmen. Zu den wichtigen Themen, mit denen sich die evangelischen Frauen in den folgenden Jahrzehnten auseinandersetzten, gehören der Umgang mit Schwangerschaftskonflikten (§218), Apartheid, Umweltschutz, Gentechnik, Gewalt gegen Frauen und Friedensfragen. Als Evangelische Frauen in Württemberg (EFW) arbeitet der Verband bis heute für eine gerechte Beziehung zwischen den Geschlechtern und begleitet Frauen in verschiedenen Lebensformen in ihrem spirituellen Leben.

Weitere Blog-Beiträge zu den Evangelischen Frauen siehe 31. Juli 2019 und 8. Oktober 2021.

Die meisten archivischen Quellen zur evangelischen Frauenarbeit in Württemberg finden sich hier: Bestand K6 Frauenarbeit der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

-

-

Gründungsprotokoll (1923) . Quelle: LKAS, K6, Nr. 100

-

-

Gründungsprotokoll, S. 2

-

-

Satzungen, Entwurf (1923). Quelle: LKAS, K6, Nr. 100

-

-

Bericht über die Gründung des Bundes evangelischer Frauenarbeit 1923. Quelle: LKAS, K38, Nr. 505.

-

-

Bericht, S. 2

-

-

Aufruf Gründung eines Landheims für gefährdete Mädchen und Frauen auf der Burg Reichenberg bei Oppenweiler (1929)

-

-

Quelle: K 38 Nr. 616

-

-

Die Mitgliedsverbände der Evangelischen Frauenarbeit. Stand 1999. Quelle: K 38 Nr. 616

-

-

Bilder vom Jubiläum der EFW 2019

24. März 2023 | Uwe Heizmann | Aktenfund, Kunstgeschichte, Kurioses

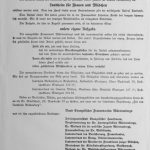

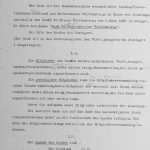

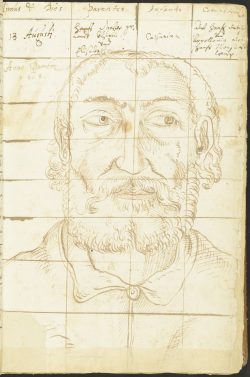

Als Reaktion auf unseren Beitrag über künstlerische Illustrationen in Kirchenbüchern hat uns ein Genealoge auf das Portrait eines unbekannten Mannes im ältesten Kirchenbuch von Heumaden aufmerksam gemacht. Auf der Seite 45 ist ein Portrait eines schätzungsweise 50- bis 60-jährigen Mannes eingezeichnet.[1]

Als Reaktion auf unseren Beitrag über künstlerische Illustrationen in Kirchenbüchern hat uns ein Genealoge auf das Portrait eines unbekannten Mannes im ältesten Kirchenbuch von Heumaden aufmerksam gemacht. Auf der Seite 45 ist ein Portrait eines schätzungsweise 50- bis 60-jährigen Mannes eingezeichnet.[1]

Da die Tinte der Zeichnung, des Eintrags „Anno Domini 1608“ auf derselben und des Eintrags auf der folgenden Seite dieselben zu sein scheint, kann angenommen werden, dass der Zeichner der Pfarrer Johann Mylius war, der sein Amt am 18. März 1608 antrat, aber bereits am 20. Juni 1609 an der Pest verstarb. Ein Selbstbildnis ist eher ausgeschlossen, da Mylius, der sich 1600 an der Universität Tübingen immatrikulierte,[2] 1608 eher um die 30 Jahre alt gewesen sein dürfte. Sein Alter ist in seinem Todeseintrag leider nicht angegeben.[3]

Uwe Geiger vermutet in seinem Aufsatz über die Pfarrersfrau Margaretha Maickler, bei dem dargestellten Mann könnte sich um den Heumadener Pfarrer Albert Kupferschmied handeln.[4] Kupferschmied starb am 21. Januar 1608 – nicht wie im Artikel angeben im Januar 1609 – jedoch im Alter von 32,5 Jahren,[5] so dass es eher auszuschließen ist, dass er die dargestellte Person ist.

Auf der Seite mit dem Portrait ist lediglich ein Taufeintrag zu finden, nämlich der von Catharina Weber vom 13. August 1607. Da der abgebildete Mann nicht in typischer Pfarrerkleidung dargestellt ist, könnte er auch Hans Weber, genannt Klein, der Vater der Catharina sein.[6] Auch sein Alter ist nicht bekannt, in seinem Todeseintrag vom 26. September 1614 ist jedoch angegeben, dass er Mitglied des Gerichts war.[7] Er könnte deshalb das nötige Ansehen gehabt haben, um sich in Kirchenbuch verewigen zu lassen.

Wer schlussendlich der unbekannte Mann war, bleibt im Dunkeln der Geschichte.

Quellen

[1] Kirchenbücher Heumaden, Mischbuch 1558-1806, Taufregister 1558-1780, S. 45

[2] KB Heumaden, M 1558-1806, Vorblatt , vlg. auch Eintrag im Pfarrerbuch auf wkgo.

[3] KB Heumaden, M 1558-1806, Totenregister 1593-1753, S. 604

[4] Geiger, Uwe: Margaretha Maickler geborene Kepler, verwitwete Binder. Rekonstruktion eines Frauenlebens. In: Schwäbische Heimat 2022|4, S. 51 – 56 (Online-Veröffentlichung), hier S. 52

[5] Eintrag im Pfarrerbuch auf wkgo und KB Heumaden, M 1558-1806, To 1593-1753, S. 602

[6] Hermann, Richard: Familienbuch Heumaden. Stuttgart-Heumaden jetzt 70619 Stuttgart. Die Familien von Heumaden 1558 – 1877. Stuttgart 2010, S. 229, Nr. 1267

[7] KB Heumaden, M 1558-1806, To 1593-1753, S. 611

21. März 2023 | Uwe Heizmann | Kunstgeschichte, Kurioses

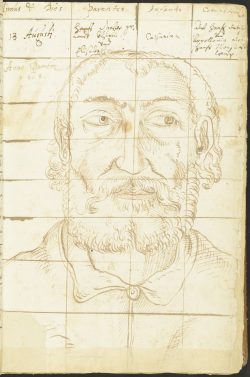

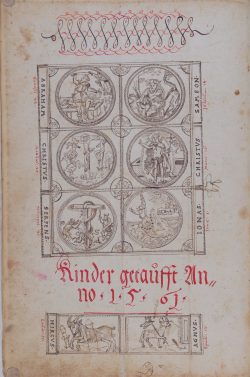

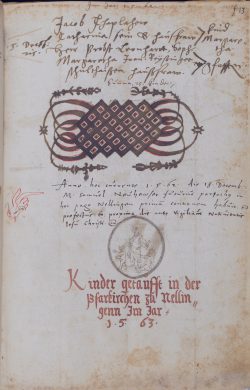

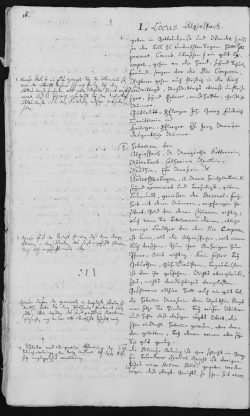

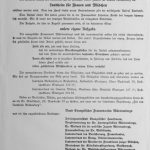

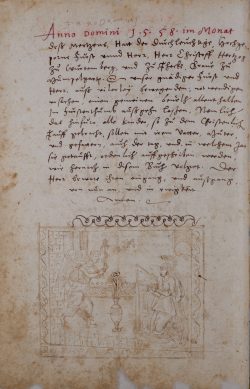

Im ersten Kirchenbuch von Nellingen auf den Fildern sind im Taufregister auf mehreren Seiten verschiedene künstlerische Illustrationen zu finden, die auf ein gewisses Talent des Urhebers schließen lassen.

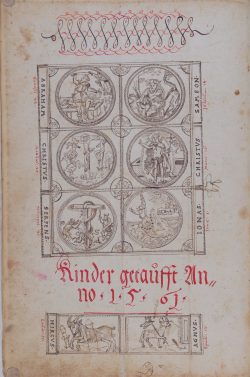

Die erste Seite [1] beginnt mit der Beschreibung der Einführung der Taufregister im Herzogtum Württemberg:

Die erste Seite [1] beginnt mit der Beschreibung der Einführung der Taufregister im Herzogtum Württemberg:

„Anno Domini 1558 im Monat

deß Mertzens, hatt der Durchleuchtige, Hochge-

porne Furst unnd Herr, Herr Christoph Hertzog

zu Wurtembeg, und zu Theckh, Grave zu

Mumpelgarth etc. unser gnädiger Furst und

Herr, auß vilerley Bewegen den notwendigen

Ursachen, einen gemeinen Bevelh allenthalben

im Furstenthumb außgehen laßen, nemlich

das hinfuro alle Kinder, so zu dem christenlichen

Tauff gebracht, sollen mit irem Vatter, Muter,

und Gefattern, auch der Tag, und in welchem Jar

sie getaufft, ordenlich auffgeschriben werden,

wie hernach in disem Buch volget. Der

Herr beware ihren Eingang, und Außgang,

von nun an, und in Ewigkeit.

Amen“

Im anschließenden Bild ist Mariä Verkündigung dargestellt (Lukas 1,26–38 ). Die Buchstabenreihe A.G.D.T. B.T.I.M. im Bild steht für „Ave Gratia plena, Dominus Tecum, Benedicta Tu In Mulieribus“, also für den Anfang des Angelusgebets, der auf Deutsch lautet: „Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir! Du bist gebenedeit unter den Frauen.“ oder angelehnt an Lukas 1,28: „Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! Du bist gebenedeit unter den Frauen.“. Die Bedeutung des Stabes, den der Engel in der Hand hält, ist unklar.

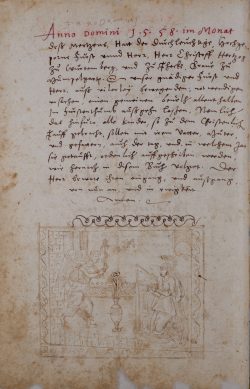

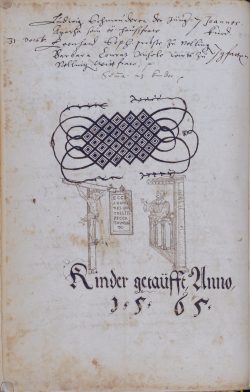

Auf der zweiten Seite [2], dem Beginn der Taufeinträge des Jahres 1561, sind Szenen aus der Bibel dargestellt. In der obigen Tafel sind es:

Auf der zweiten Seite [2], dem Beginn der Taufeinträge des Jahres 1561, sind Szenen aus der Bibel dargestellt. In der obigen Tafel sind es:

- Die Erprobung Abrahams: die Opferung Isaaks (Genesis 22,10-12 = 1. Buch Mose 22,10-12).

- Simsons (Samsons) Heirat einer Philisterin und sein Rätsel: Simson zerreißt einen Löwen mit bloßen Händen (Iudicum 14,6 = Richter 14,6 ).

- Die Kreuzigung Jesu (Matthäus 27,35 ff ). Dargestellt ist auch Longinus, der römische Zenturio, der Jesus nach dessen Tod eine Lanze in die Seite gestochen haben soll. Dies ist nur im Johannesevangelium erwähnt (Johannes 19,34).

- Die Auferstehung Jesu (Markus 16). Jesus trägt die so genannte Siegesfahne, ein Symbol für seine Auferstehung.

- Die kupferne Schlange (Serpens) (Numeri 21,4-9 = 4. Buch Mose 21,4-9).

- Jonas und der Wal – Jonas‘ Geschichte beginnt in Jona 1, der Wal (großer Fisch) taucht aber erst in Jona 2,1 auf.

In der unteren Tafel sind dargestellt:

- Auch hier passt das Bild nicht zur angegebenen Bibelstelle. Der Ziegenbock (Hircus) wird erst in Levitikus 16,22 (= 3. Buch Mose 16,22) erwähnt: „und der Bock soll alle ihre Sünden mit sich in die Einöde tragen“. Was die beiden wahrscheinlich nachträglich von einer anderen Person eingefügten Symbole auf bzw. neben dem Ziegenbock darstellen, ist unklar. In Levitikus 15 (= 3. Buch Mose 15 ) geht es um Ausflüsse aus den Genitalien, weshalb ein Phallus-Symbol nicht ausgeschlossen ist.

- Agnus Dei mit Siegesfahne, hervorgegangen aus den Pessach-Lämmer, deren Blut als Schutzzeichen vor der zehnten Plage an den Türpfosten gestrichen wurde (Exodus 12 = 2. Buch Mose 12).

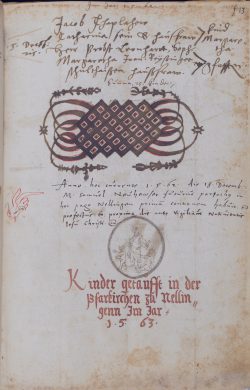

Auf der dritten Seite [3] folgt auf einen Taufeintrag vom 5. Dezember 1562 und einem „Trennbild“, durch einen roten Fingerzeig, der evtl. später eingefügt wurde, noch hervorgehoben:

Auf der dritten Seite [3] folgt auf einen Taufeintrag vom 5. Dezember 1562 und einem „Trennbild“, durch einen roten Fingerzeig, der evtl. später eingefügt wurde, noch hervorgehoben:

„Anno hoc currensus 1562 die 18 Decemb.

M. Samuel Neuhewser futurus parochus in

hoc pago Nellingen prima contionem habuit et

Profectus eo proxima die ante vigilias natiuitatis

Jesu Christi“

Übersetzt heißt dies (in etwa): „In diesem laufenden Jahr 1562, am 18. Tag des Dezembers, hatte Magister Samuel Neuheuser, der zukünftige Pfarrer in diesem Dorf Nellingen, die erste Versammlung und fuhr am nächsten Tag vor dem Vorabend der Geburt Jesus Christus fort.“

Samuel Neuhäuser kam wohl am 18. Dezember 1562 zu einem ersten Kennenlernen nach Nellingen und trat sein Amt offiziell zum 22. Dezember 1562 an.

Das Bild darunter könnte die Segnung der Kinder (Matthäus 19,13-15) darstellen.

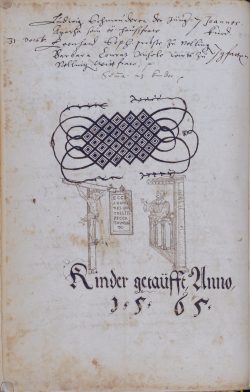

Auf der vierten Seite [4] ist nach einen Taufeintrag vom 31. Dezember 1564 und wiederum einem „Trennbild“ der gekreuzigte Jesus dargestellt. Neben ihm ist auf einer Tafel zu lesen: „ECCE AGNUS DEI QUI TOLLIT PECCA TA MUNDI“, übersetzt: „Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt.“ Die Person rechts daneben auf einer Kanzel könnte Johannes Brenz, den Reformator des Herzogtums Württemberg, darstellen.

Auf der vierten Seite [4] ist nach einen Taufeintrag vom 31. Dezember 1564 und wiederum einem „Trennbild“ der gekreuzigte Jesus dargestellt. Neben ihm ist auf einer Tafel zu lesen: „ECCE AGNUS DEI QUI TOLLIT PECCA TA MUNDI“, übersetzt: „Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt.“ Die Person rechts daneben auf einer Kanzel könnte Johannes Brenz, den Reformator des Herzogtums Württemberg, darstellen.

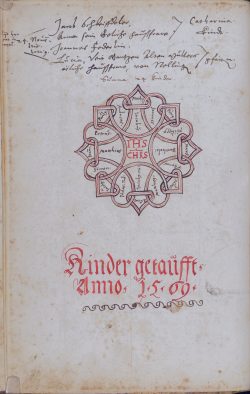

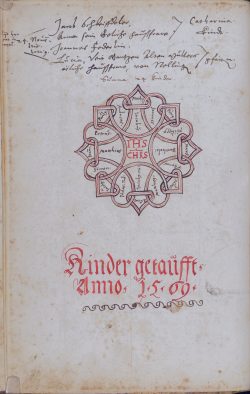

Auf der fünften Seite [5] folgt auf einen Taufeintrag vom 24. November 1568 ein Ornament. Darin steht in der Mitte IHS CHRS = Jesus Christus.

Auf der fünften Seite [5] folgt auf einen Taufeintrag vom 24. November 1568 ein Ornament. Darin steht in der Mitte IHS CHRS = Jesus Christus.

In den Ecken links oben, rechts oben, rechts unten und links unten stehen nummeriert die Namen von 1. Paulus, 2. (Simon) Petrus, 3. Judas und 4. Jakobus. Während die ersten beiden bedeutende Persönlichkeiten für das Urchristentum waren, Paulus der bedeutendste Missionar des Urchristentums, Petrus der Sprecher der Apostel und Leiter der Jerusalemer Urgemeinde, ist unklar, warum Judas und Jakobus hervorgehoben sind. Sollte mit ersterem Judas Iskariot, der Jesu verriet, gemeint sein, so war auch dieser für das Christentum in gewisser Weise bedeutend, wenn auch im negativen Sinn. Ob mit Jakobus einer der beiden Apostel (s.u.) gemeint ist oder Jakobus, der Stammvater Israels, oder Jakobus, der Bruder Jesu, bleibt unklar.

In den Spitzen oben, rechts, unten und links stehen die Namen der Evangelisten Matthäus („Math.“), Markus, Lukas und Johannes. Ersterer und letzterer waren gleichzeitig Apostel.

In den Schleifen stehen, im Uhrzeigersinn oben beginnend, die Namen der Apostel Jakobus der Ältere, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus der Jüngere („Jacobus mi[nor]“), Judas Thaddäus, Simon, Matthias (der „nachrückte“, nachdem Judas Iskariot Jesus verraten hatte), Petrus und Andreas.

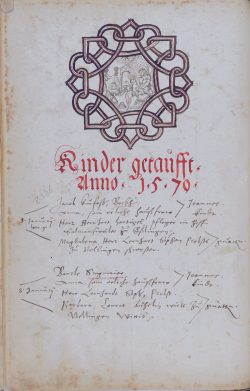

Auf der sechsten Seite [6], der ersten Seite mit den Taufeinträgen von 1570, ist im gleichen Ornament wie auf der fünfen Seite die Anbetung des Jesuskindes durch die Sterndeuter aus dem Osten dargestellt (Matthäus 2,10-11). In der christlichen Kunst wird dieses Motiv mit „Anbetung des Jesuskindes durch die Heiligen Drei Könige“ oder kurz „Anbetung der Könige“ betitelt. In dem Bild sind nur zwei Sterndeuter dargestellt, wovon einer eine dunkle Hautfarbe hat. In der Bibel wird weder die Anzahl noch die Hautfarbe oder Namen der Sterndeuter genannt. Die Zahl drei, die Namen Caspar, Melchior und Balthasar, in machen Darstellungen auch die dunkle Hautfarbe des letzteren, hat sich erst über die Jahrhunderte entwickelt. Hier: Beispiele für die Darstellung

Auf der sechsten Seite [6], der ersten Seite mit den Taufeinträgen von 1570, ist im gleichen Ornament wie auf der fünfen Seite die Anbetung des Jesuskindes durch die Sterndeuter aus dem Osten dargestellt (Matthäus 2,10-11). In der christlichen Kunst wird dieses Motiv mit „Anbetung des Jesuskindes durch die Heiligen Drei Könige“ oder kurz „Anbetung der Könige“ betitelt. In dem Bild sind nur zwei Sterndeuter dargestellt, wovon einer eine dunkle Hautfarbe hat. In der Bibel wird weder die Anzahl noch die Hautfarbe oder Namen der Sterndeuter genannt. Die Zahl drei, die Namen Caspar, Melchior und Balthasar, in machen Darstellungen auch die dunkle Hautfarbe des letzteren, hat sich erst über die Jahrhunderte entwickelt. Hier: Beispiele für die Darstellung

Wem wir diese Illustrationen zu verdanken haben, bleibt unbekannt. Im Zeitraum 1558 bis 1570 waren in Nellingen zwei Pfarrer tätig: Johannes Vetter von 1555 bis Ende 1562, anschließend Samuel Neuhäuser bis 1570. Ein Abgleich mit den Taufregistern anderer Tätigkeitsorte dieser Pfarrer, sofern überliefert, ergab, dass dort keine Illustrationen vorzufinden sind. Möglicherweise gestatteten die Pfarrer einer anderen, künstlerisch begabten Person, diese Illustrationen einzuzeichnen, oder beauftragten diese sogar. Da vor allem die Illustration auf der zweiten Seite „klösterlich“ wirkt und es in Nellingen zu dem Zeitpunkt noch eine aktive Propstei gab, zu der ein gutes Verhältnis bestand – der katholische Propst ist in einigen Taufeinträgen als Taufpate aufgeführt – wäre es auch denkbar, dass ein Mönch aus der Propstei der Maler war.

Wem wir diese Illustrationen zu verdanken haben, bleibt unbekannt. Im Zeitraum 1558 bis 1570 waren in Nellingen zwei Pfarrer tätig: Johannes Vetter von 1555 bis Ende 1562, anschließend Samuel Neuhäuser bis 1570. Ein Abgleich mit den Taufregistern anderer Tätigkeitsorte dieser Pfarrer, sofern überliefert, ergab, dass dort keine Illustrationen vorzufinden sind. Möglicherweise gestatteten die Pfarrer einer anderen, künstlerisch begabten Person, diese Illustrationen einzuzeichnen, oder beauftragten diese sogar. Da vor allem die Illustration auf der zweiten Seite „klösterlich“ wirkt und es in Nellingen zu dem Zeitpunkt noch eine aktive Propstei gab, zu der ein gutes Verhältnis bestand – der katholische Propst ist in einigen Taufeinträgen als Taufpate aufgeführt – wäre es auch denkbar, dass ein Mönch aus der Propstei der Maler war.

In welchem Umfang auch in Kirchenbüchern anderer Orte ähnliche Illustrationen vorzufinden sind, ist nicht bekannt. Es kann aber angenommen werden, dass es diese nicht nur in den Nellinger Kirchenbüchern gibt, wie folgender Zufallsfund aus Flözlingen bestätigt.

Dem 1650 beginnenden Totenregister ist das Bild einer schlafenden Person (eines Kindes?) vorangestellt. Die Person hält eine Sanduhr, ein Symbol für die Vergänglichkeit. Im oberen Bildrand steht „Bey Sonnenschein, mus dises Sein.“, im unteren „HODIE MIHI. CRAS TIBI“, also „heute mir, morgen dir“. Letzterer Spruch ist auf vielen Epitaphien u.ä. zu finden.

Diese beschriebenen einfachen Illustrationen dürften von Laien gemalt worden sein. Farbenprächtige und detailreiche Auftragsarbeiten von Berufsmalern sind in den Tübinger Totenregistern zu finden, worüber Andreas Butz im November 2022 berichtete: https://blog.wkgo.de/2022/11/18/

Quellen

[1] Kirchenbücher Nellingen, Mischbuch 1558-1729, Taufregister 1558-1729, Vorbl. 3v

[2] Ebenda, Bl. 7v

[3] Ebenda, Bl. 13r

[4] Ebenda, Bl. 17v

[5] Ebenda, Bl. 27v

[6] Ebenda, Bl. 29v

[7] KB Flözlingen, Mischbuch 1644-1717, Totenregister 1650-1717, S. 1

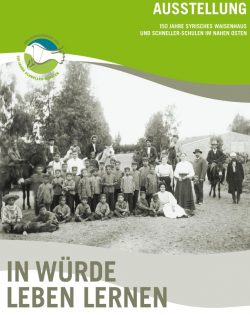

14. März 2023 | Jakob Eisler | Palästina, Syrisches Waisenhaus, Veranstaltung

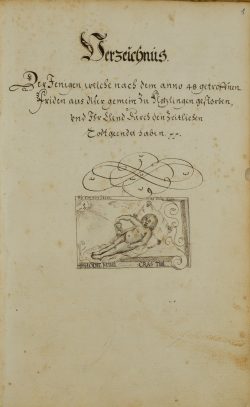

Die historische Ausstellung „IN WÜRDE LEBEN LERNEN“ – Geschichte der „Schneller-Schulen“ die das Landeskirchliche Archiv, Stuttgart mit der EMS 2010 konzipierte, wurde in diesem Monat zum hundertsten Mal in Deutschland gezeigt. Die abgespeckte Version, die auf 12 Rollups zu sehen war, wurde ca. 90 Mal in Gemeinden in Württemberg gezeigt aber auch in Hessen (z.B. in Lauterbach (Vogelsbergkreis) oder Gerstungen (Rhön), Rheinland Pfalz, Berlin bis nach Mecklenburg Vorpommern.

Hier eine kurze Zusammenfassung der Inhalte der Ausstellung:

Im Auftrag der Pilgermission gründete der Pädagoge und Missionar Johann Ludwig Schneller 1860 das Syrische Waisenhaus in Jerusalem. Durch den Bürgerkrieg in der zu Syrien gehörenden Provinz Libanon waren viele christliche Kinder zu Waisen geworden. Ihnen sollte das neue Haus ein Leben in WÜRDE bieten. Der Tagesablauf war streng geregelt und ausgefüllt mit Arbeit, Gebet und Gesang. Von Anfang an wurde auch Gewicht auf handwerkliche Berufsausbildung gelegt. Bis zum Ersten Weltkrieg vergrößerte sich die Fläche der Schule, dass sie mehr Raum einnahm als die Jerusalemer Altstadt. Besucher beschrieben es als „ein Bethel vor Jerusalem“. Durch die Wirren des 2. Weltkrieges konnte das SW in seiner ursprünglichen Form in Jerusalem nicht weiter bestehen. Johann Ludwig Schnellers Enkel, Hermann und Ernst, bemühten sich, die Schneller-Schulen im Nahen Osten wieder zu beleben. In den 1950er Jahren wurde in Khirbet Kanafar im Libanon gegründet und schon Anfang der 1960er Jahre konnte in Amman in Jordanien eine weitere Filiale aufgebaut werden.

Durch den syrischen Bürgerkrieg kam auf die Schneller-Schulen heute eine große Verantwortung, da sie sich bemühen jährlich hunderte weitere Schulplätze für Flüchtlingskinder zur Verfügung zu stellen.

Die Ausstellung kann immer noch an interessierte Gemeinden weiter verliehen werden.

-

-

Ausstellungsplakat

-

-

Bäckerei im Syrischen Waisenhaus

-

10. März 2023 | Uwe Heizmann | Veranstaltung

Am 1. März haben sich in unserem Archiv 23 Archivare und Archivarinnen aus 13 Stadt-, Kreis-, Universitäts-, Firmen-, Stiftungs- und Kirchenarchiven aus Baden-Württemberg sowie zwei Vertreter der startext GmbH zum 5. ACTApro Anwendertag getroffen.

Wie auf jedem der jährlich und nun auch wieder in Präsenz stattfindenden Anwendertage haben wir uns über unsere Erfahrungen mit der Verzeichnungs- und Recherchesoftware „ACTApro Desk“ und der Onlinerecherche- und Präsentationsplattform „ACTApro Benutzung“ (unsere Seite: https://suche.archiv.elk-wue.de) ausgetauscht. Außerdem konnten wir mit den Vertretern von startext, die uns über die neuesten Entwicklungen der Software informierten, über den ein oder anderen Optimierungsbedarf und verschiedene Vorschläge für neue Funktionen diskutieren.