26. Februar 2025 | Andreas Butz | Digitalisierung, Genealogie, Interkultur

Zwischen 1963 (ab 1966 im Rahmen des staatlichen Programms der Sicherungsverfilmung von wertvollem Kulturgut) und 1999 wurden umfassend Daten über die württembergischen Kirchenbücher erhoben und alle diesbezüglichen Bände verfilmt. Die damals entstandenen 2237 Mikrofilme mit Kirchenbüchern waren die Grundlage für die Erstellung von Digitalisaten dieser Quellen, welche nun über das Kirchenbuchportal Archion online eingesehen werden können. In den zehn Jahren nach dem Online-Gang von Archion tauchten immer wieder einzelne Kirchenbücher auf, von denen man bei der Verfilmungsaktion offenbar keine Kenntnis hatte, beziehungsweise, die man übersehen hatte. Diese Bände haben wir stillschweigend digitalisieren lassen und jeweils an das Kirchenbuchportal weitergeleitet. Ein besonders schöner Fall sind die Seelenregister der Stuttgarter Hospitalkirche, auf deren Vorhandensein im Bestand des Pfarrarchivs uns eine Familienforscherin aufmerksam machte. Wir haben die Bände digitalisieren lassen.

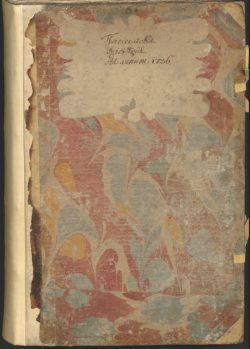

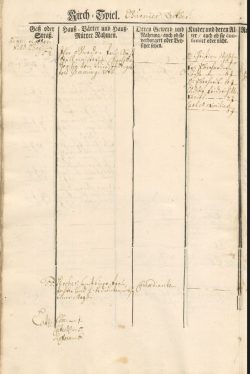

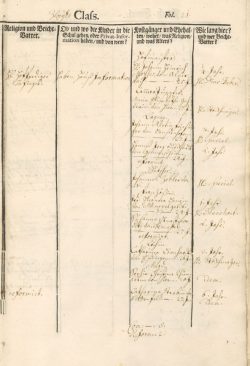

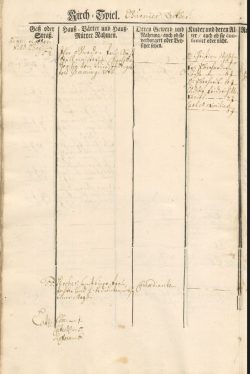

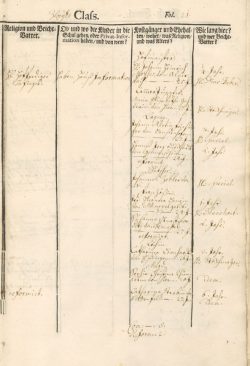

Es handelt sich um insgesamt vier umfangreiche Bände, nämlich aus den Jahren 1736, 1741, 1744 und 1747. Der erste dieser Bände trägt auf dem Einband die Aufschrift „Thurnieracker. Kirchspiel. A.D. 1736“ und auf dem Innentitel findet sich folgende Information: „Beschreibung aller Hausväter und aller Hausmütter samt deren Professionen, Kinder und Kostgänger und Ehehalten, woher und wie lange dieselbigen allhier und welcher Religion sie sein, auch was Beichtväter sie haben, und zwar soviel den Thurnieracker betrifft“. Die Bezeichnung Turnieracker für das Stadtviertel bezieht sich auf einen mittelalterlichen Turnierplatz, der in der frühen Neuzeit als Stuttgarter Vorstadt bebaut wurde. Während die Vorstadt Bohnenviertel östlich der Altstadt ein Handwerkerviertel war, bildete das Turnierackerviertel eine Wohngegend für die Ehrbarkeit, also für die reicheren Bürger Stuttgarts, und wurde auch „reiche Vorstadt“ genannt. Die zuständige Pfarrkirche war die Hospitalkirche, die aus einem Ende des 15. Jahrhunderts auf dem Gebiet des alten Turnierplatzes begründeten und schon 1536 bei der Reformation aufgelösten Dominikanerkloster hervorging und sich mitten in diesem Stadtviertel befindet. Der Inhalt der vier Bände ist jeweils in zehn Klassen unterteilt, wobei jede Klasse einige Straßen des Viertels und ihrer Haushalte enthält. Leider sind keine Straßennamen und Hausnummern angegeben, sondern die Standorte der Häuser beschrieben mit Hinweisen wie zum Beispiel „beim Rotenbildtor“, beim „Löwen“ (vermutlich ein Gasthaus), beim Gymnasium, beim Specialathaus (also beim Dekanat). Neben den Haushaltsvorständen, deren Berufe angegeben sind, enthalten die Einträge auch Informationen zu den Kindern und den Schulen, die diese besuchen, sowie zum Hausgesinde. Das Hausgesinde setzte sich vor allem aus Mägden zusammen, aber auch aus Knechten, Köchen, Sekretären, Gesellen und ähnlichem. Mit den oben genannten altertümlichen Begriffen „Kostgänger“ und „Ehehalten“ sind Untermieter und das Gesinde gemeint. Die damalige Bewohnerschaft des Stadtviertels lässt sich Haus für Haus rekonstruieren. Ein alphabetischer Namensindex am Ende der Bände ermöglicht den Zugang zu den Einträgen nach dem Namen der gesuchten Person. Im Jahr 1736 hatte das Stadtviertel 4680 Einwohner, unter denen sich neben den Angehörigen der protestantischen Konfession in geringem Maße auch Katholiken, Reformierte, Separatisten und Juden befanden.

Die vier Bände dürften in erster Linie für Familienforscher interessant sein. Allerdings ist zu erwarten, dass die in den Bänden enthaltenen Informationen auch für die Erforschung der Stadtgeschichte, insbesondere die Erforschung der sozialen Struktur des Stadtviertels, interessant sein dürften. Eine kursorische Durchsicht der Einträge zeigt, dass es sich bei den Besitzern der Häuser dieses Stadtviertels nicht selten um Mitglieder der Stuttgarter Obersicht beziehungsweise der damaligen Prominenz handelte. Es würde sich von dem her anbieten, diese Bände heranzuziehen, wenn man über bekanntere Personen der damaligen Zeit forscht, die in Stuttgart lebten.

Die Bände sind auf Archion hier zu finden:

Seelenregister 1736 Band 6

Seelenregister 1741 Band 7

Seelenregister 1744 Band 8

Seelenregister 1747 Band 9

-

-

Einband von Band I (1736)

-

-

Beispielseite Eintrag für Sophia Charlotta von Kniestätt, Oberstallmeisterin (d.h. Ehefrau des Oberstallmeisters), die beim Rotenbildtor wohnte, mit ihren Kindern

-

-

Hausgesinde der Oberstallmeisterin v. Kniestätt, wie Hofmeister, Lakai, Kutscher, Köchin, Magd, aber auch zwei Französinnen (vielleicht Erzieherinnen der Kinder). Die Kinder gingen in keine Schule, sondern wurden von Hauslehrern unterrichtet. (erhielten „Privat-Instruktion“).

20. Februar 2025 | Heinrich Löber | Allgemein

Das Landeskirchliche Archiv Stuttgart bietet allen, die sich in der Berufsfindungsphase befinden oder vor dem Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums stehen und vorher in einem Bereich tätig sein möchten, in den sie sonst nicht ohne weiteres hineinschnuppern können, ein FSJ an. Es bietet nicht nur Einblicke in die spannenden Arbeitsfelder eines Archivs, sondern auch die Möglichkeit, sich praktisch und theoretisch zu erproben und zu orientieren.

In unserem Archiv lernt man alle Bereiche der archivischen Arbeit kennen, aber auch die museale Sammlung der Landeskirche und die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek. In welchen Bereichen des Archivs die/der FSJler:in schließlich eingesetzt wird, wird nach den Fähigkeiten, aber auch Wünschen entschieden. Die Auswahl ist groß! Sinnstiftende Arbeit und unerwartete Einblicke sind garantiert.

Unser Landeskirchliches Archiv ist seit fünf Jahren eine der zahlreichen Einsatzstellen der Jugendbauhütte Baden-Württemberg. Die Bewerbung für ein Freiwilliges Jahr in unserem Archiv erfolgt über die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste: https://www.ijgd.de/dienste-in-deutschland/fsj-denkmalpflege.html.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Heinrich Löber; Tel.: 0711 2149-285; Mail: heinrich.loeber@elk-wue.de).

Bei organisatorischen Fragen können Sie sich an die für Baden-Württemberg zuständige ijgd Jugendbauhütte in Esslingen wenden (Jugendbauhütte Baden-Württemberg, Technisches Rathaus, Ritterstraße 17, 73728 Esslingen am Neckar, T.: 0711 3512-2141, Mail: fsj.denkmal.bw@ijgd.de).

Berichte von unseren ehemaligen und derzeitigen FSJler*innen finden Sie in unserem Blog, zum Beispiel hier und hier.

Beitragsbild: Ihr Arbeitsplatz für 365 Tage. Foto: LKAS

17. Februar 2025 | Dorothea Besch | Bestand

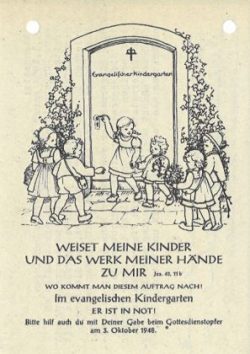

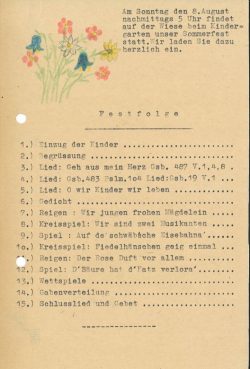

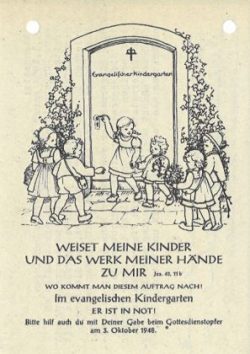

Die jetzt erschlossenen Unterlagen des „Evangelischen Landesverbandes für Kinderpflege“ zeigen, dass der Mangel an pädagogischen Fachkräften kein aktuelles Phänomen ist, sondern bereits vor 80 Jahren auftrat. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verlangte die alliierte Militärregierung die Auflösung der von der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) betriebenen Kindergärten und trug damit zu einem unerwarteten Aufschwung der evangelischen Kindergartenarbeit bei. Die wiedereröffneten evangelischen Kindergärten wurden zumeist von Kinderschwestern des Diakonissenmutterhauses Großheppach geleitet, doch fehlte es an Personal für die neu gegründeten Kindergärten. Es fehlte nicht nur an ausgebildeten Kindergärtnerinnen, sondern auch an Räumlichkeiten, Spielmaterial und Kohle zum Heizen der Kindergärten. Deshalb konnte die Kindergartenbetreuung auf dem Land meist nur in den Sommermonaten angeboten werden. Viele Kindergärten hatten während der Heuernte von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 19 Uhr geöffnet. Der Kindergarten orientierte sich in dieser Zeit eher an den Bedürfnissen der in der Landwirtschaft tätigen Eltern als am Wohl der Kinder. Bei einer Gruppengröße von bis zu 80 Kindern mit einer Kindergärtnerin und einer Kinderpflegerin hatte der Kindergarten vor allem die Funktion einer Bewahranstalt. Dennoch schien er manchmal eine bessere Alternative zu sein, als die Kinder allein und unbeaufsichtigt zu Hause zu lassen.

Man möchte sich nicht vorstellen, wie eine in einer autoritären Gesellschaft sozialisierte Kindergärtnerin in der Nachkriegszeit 80 Kinder zur Ruhe brachte, um Geschichten erzählen zu können oder mit ihnen Kreisspiele zu machen. Gelegentlich ist in den Visitationsberichten des Landesverbandes zu lesen, dass die eine oder andere Kindergärtnerin mit „zu harter Hand“ ihren Kindergartenalltag bewältigte.

In der Korrespondenz des Landesverbands mit den Trägern der Kindergärten wird das Frauenbild der 1950er Jahre besonders im Hinblick auf die Berufstätigkeit von verheirateten Kindergärtnerinnen deutlich: „Es ist doch unmöglich, dass die Zeit und die Gedanken, die das Führen eines Kindergartens erfordern von jemand aufgebracht werden kann, dessen Zeit, Kraft und Gedanken doch in erster Linie der Familie und dem Haushalt gelten müssen.“[1] Darüber hinaus wurden die moralischen Anforderungen klar definiert: „Es ist unmöglich, dass eine Mitarbeiterin in einem evangelischen Kindergarten weiter in der Arbeit steht, von der im Ort bekannt ist, dass sie in einem ehebrecherischen Verhältnis gelebt hat oder noch lebt. Eine Kindergärtnerin muss Vorbild nicht nur für die Kinder, sondern vor allem auch für die Mütter dieser Kinder sein.“[2] Die Kindergärtnerin als öffentliche Person hatte sich nicht nur moralisch einwandfrei zu verhalten, sondern sollte sich selbstverständlich auch ehrenamtlich in die Gemeindearbeit einbringen. Die Leitung von Kinderkirche, Jungschar- und Mädchenkreisen wurde erwartet, die Teilnahme an Bibelstunde, Gottesdienst und Kirchenchor vorausgesetzt. Dass dies eine Überforderung darstellen konnte, brachte eine Kindergärtnerin zum Ausdruck: „Außerdem stoße ich auf großes Unverständnis, wenn ich feststellen muss, dass die kirchliche Nebenarbeit beinahe mehr Zeit in Anspruch nimmt als der Kindergarten.“[3]

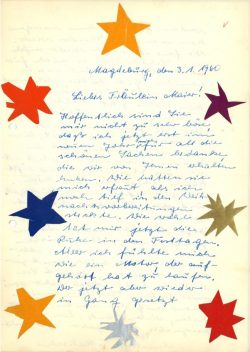

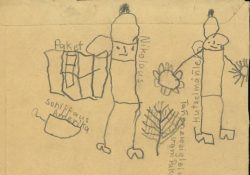

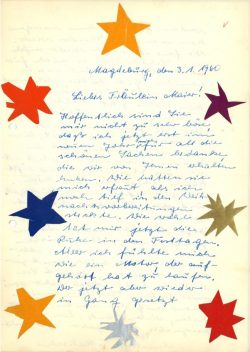

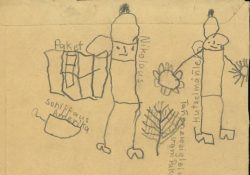

Die Korrespondenz der beim Landesverband angestellten Jugendleiterinnen – ab den 1970er Jahren Sozialpädagoginnen genannt – ermöglicht zusätzlich einen Einblick in die Kindergartenarbeit in der DDR. Unter dem Stichwort „Osthilfe“ wurden von der EKD „Patenkindergärten“ in der „sowjetisch besetzten Zone“ vermittelt. Die Dankschreiben zeigen die Freude über erhaltene Pakete mit Spiel- und Bastelmaterialien und geben Aufschluss über die nicht ganz einfache evangelische Kindergartenarbeit in Ostdeutschland.

Insgesamt zeigt dieser spannende Bestand eine Entwicklung der evangelischen Kindergartenarbeit, die gesamtgesellschaftlichen Strömungen unterworfen ist. Die in den Nachkriegsjahren in manchen Kindergärten teilweise autoritär anmutende Erziehung wandelt sich mit zunehmender gesellschaftlicher Liberalisierung im Blick auf das Kind. Die Bedürfnisse des Kindes rücken vor allem in den 1970er Jahren in den Mittelpunkt der Kindergartenarbeit, die Förderung und Bildung des Kindes in seiner Ganzheit steht im Vordergrund der Fortbildungsveranstaltungen für Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. Das Besondere an der Korrespondenz zwischen den Mitarbeiterinnen des Landesverbandes und den Kindergärtnerinnen ist die Präsenz von Frauen, die mit viel Herzblut und Engagement für das Wohl der Kinder arbeiteten.

Der Bestand des „Evangelischen Landesverbands für Kinderpflege“, steht allen Interessierten zur Einsicht unter der Signatur K 60 nun im Lesesaal des Landeskirchlichen Archivs zur Verfügung. Hier finden Sie das Inventar des Bestandes.

Anmerkungen

[1] LKAS, K 60, Nr. 5.

[2] LKAS, K 60, Nr. 14.

[3] LKAS, K 60, Nr. 19.

Beitragsbild: K 60 Nr. 87 1953

-

-

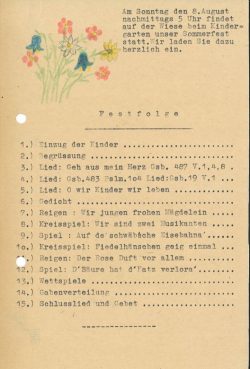

K 60 Nr. 28 1948

-

-

K 60 Nr. 19/II, Einladung zum Sommerfest des Kindergartens Hessental ca. 1950

-

-

K 60 Nr. 217, Fortbildung für Kindergärtnerinnen 1951.

-

-

K 60 Nr. 217, Fortbildung für Kindergärtnerinnen 1951.

-

-

K 60 Nr. 224/I

-

-

K 60 Nr. 35, Beilage zum Dankschreiben aus dem Kindergarten Waldenburg 1951

12. Februar 2025 | Andreas Butz | Bestand

Johannes Berger wurde am 22. Juni 1906 in Leipzig-Schönefeld als Pfarrerssohn geboren. Nach dem Studium in Leipzig und Marburg und dem Vikariat wurde er 1931 Pastor an der Landesheil- und Pflegeanstalt Hochweitzschen, 1932 Pfarrer in Beicha und 1938 dann in Oberfrohna. Zur Zeit des Nationalsozialismus schloss sich Berger den Deutschen Christen an. 1943 wurde er an die Front eingezogen. Nach Ende des Kriegs wurde er in Sachsen wegen seiner DC-Mitgliedschaft seines Dienstes enthoben. Er war von August 1945 bis März 1946 Lagerpfarrer im Kriegsgefangenenlager Babenhausen. 1946 wurde er in Württemberg in den pfarramtlichen Vertretungsdienst übernommen und arbeitete dort zunächst als Pfarrer im Internierungslager Ludwigbsurg. 1949 wurde er Pfarrer für Religionsunterricht in Ludwigsburg, 1962 dann Pfarrer in der Paul-Gerhard-Gemeinde in Ludwigsburg. Wegen gesundheitlicher Beschwerden trat er 1970 vorzeitig in den Ruhestand. Er starb am 11. August 1985 in Ludwigsburg.

Der kleine Bestand kam im Jahr 2000 an das Landeskirchliche Museum und gelangte darüber in das Landeskirchliche Archiv. Der Bestand besteht aus 21 Akten mit einer Laufzeit von 1940 bis 1948. Er wurde im September 2023 von Dr. Johannes Grützmacher erschlossen und nun von Daniel Miller Martínez im Rahmen seines FSJs endgültig bearbeitet.

Besonders interessant scheinen die Akten, die sich auf seine Tätigkeit als Pfarrer des Lagers 74 beziehen. Nach dem Ende der NS-Herrschaft existierten in den beiden Besatzungszonen in Württemberg mehrere Internierungslager, in denen Personen untergebracht waren, die in irgendeiner Hinsicht Funktionen innerhalb des Nationalsozialismus innegehabt hatten. In der französischen Besatzungszone bestand ein solches Lager in Balingen, in der amerikanischen Zone waren es folgende Lager: Nr. 72 in Ludwigsburg Rotbäumlesfeld, Nr. 74 in Ludwigsburg-Oßweil, Nr. 75 in Kornwestheim, Nr. 76 auf dem Hohenasperg, Nr. 77 in der Fromannkaserne in Ludwigsburg (Frauenlager) und dann noch ein Lazarettlager in der Königsallee in Ludwigsburg. Diese Einrichtungen konzentrierten sich somit in und um Ludwigsburg. Die Insassen dieser Lager wurden durch Geistliche betreut. Eventuell war die Rückkehr zum Glauben für manche der Insassen auch ein Weg die Vergangenheit zu bearbeiten und wieder in das gesellschaftliche Leben zurückzukehren. Wer zu diesen Fragen forschen möchte könnte den Nachlass von Johannes Berger heranziehen. Das Inventar des Bestandes ist hier online einsehbar.

-

-

LKAS, D148, Nr. 2. Wochenplan.

-

-

LKAS, D148, Nr. 2. Programm Kulturwoche Lager 72.

-

-

LKAS, D148, Nr. 2. Programm Kulturwoche Lager 72. Rückseite.

-

-

LKAS, D148, Nr. 9. Einladung

-

-

LKAS, D148, Nr. 9. Einladung mit Programm.

5. Februar 2025 | Andreas Butz | Bestand

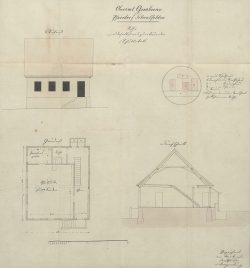

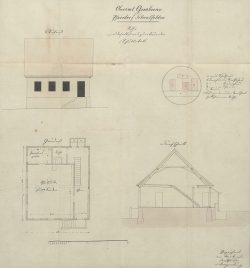

Pfarrarchiv Schmalfelden, Nr. 232. Plan des Schulhauses.

Das Pfarrarchiv Schmalfelden ist nun von unserer Kollegin Birgitta Häberer erschlossen und das Inventar online einsehbar. Seit 1806 gehört der hohenlohische Ort zu Württemberg. Der Bestand umfasst ca. sechs laufende Regalmeter Akten. Darunter befinden sich Amtsbücher wie Kirchenkonvents- oder Kirchengemeinderatsprotokolle, aber beispielsweise auch ein Band mit dem Titel „Acta in allerhand Klag- und Streitsachen von ältern und jüngern Zeiten bey der Pfarr und Caplaney“, der um 1602 einsetzt, sowie verschiedene Einnahmebücher aus dem 16. Jahrhundert. In dieser Zeit setzen auch die gut überlieferten und zahlreich vorhandenen Rechnungsbücher (Heiligenpflegrechnungen) ein. An ungebundenen Akten enthält das Pfarrarchiv erwartungsgemäß die im Pfarramt entstandenen Registraturakten bis etwa 1970.

Darüber hinaus enthält das Pfarrarchiv auch allerlei Akten und Protokolle, die die Dorfschule betreffen. Denn in den württembergischen Dörfern war der Ortspfarrer stets auch Schulpfleger. Wer sich mit der lokalen Schulgeschichte beschäftigt, tut gut daran, die Überlieferung der Pfarrämter für seine Forschungen zu nutzen. In den Pfarrarchiven sind insgesamt acht Schulakten sowie ein Protokollband des Ortsschulrats vorhanden. Die Akten enthalten auch Unterlagen zum Bau des Schulhauses.

Beitragsbild: Pfarrarchiv Schmalfelden, Nr. 232. Lageplan in der Schulhausakte.