Schlagworte: Tübingen

1. Juli 2025 | Andreas Butz | Jubiläum

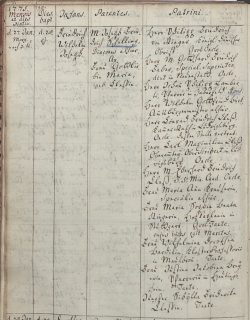

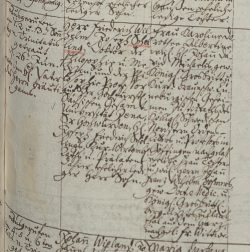

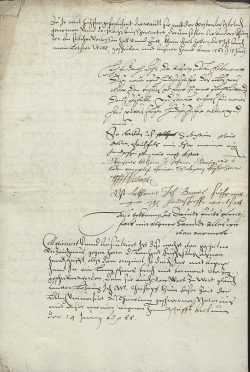

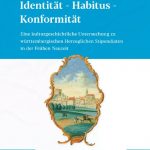

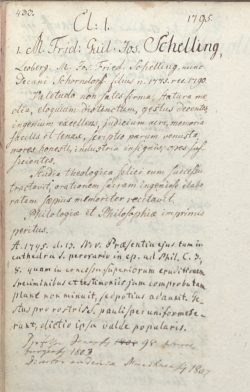

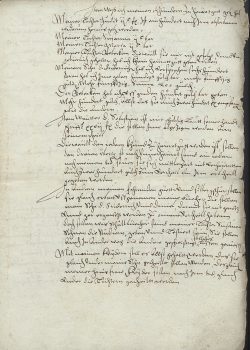

EABW, LKAS, Kirchenbucharchiv, Taufregister Leonberg (1761 – 1807), Eintrag 28. Januar 1775 für Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

In diesem Jahr feiern wir den 250. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, der am 27. Januar 1775 in Leonberg geboren wurde. Das ist Grund genug, einige Quellen zu seiner Person aus den Beständen des Landeskirchlichen Archivs vorzustellen. Er wurde als Sohn des Diakons Joseph Friedrich Schelling, Inhaber der zweiten Stadtpfarrerstelle, im Pfarrhaus geboren, das nur wenige Schritte von der Stadtkirche entfernt liegt. Im Taufregister (1761–1807) der Leonberger Kirchengemeinde hat sich der Eintrag zu seiner Taufe erhalten. Dem Eintrag ist zu entnehmen, dass er am 27. Januar nach drei Uhr morgens geboren wurde und am darauffolgenden Tag getauft wurde, vermutlich durch seinen Vater. Ihm verdankt er auch seinen dritten Taufnamen Joseph, während er den Namen Wilhelm aufgrund seiner Tante und Taufpatin Wilhelmine Dorothea Bardili erhielt. Den Namen Friedrich trug sein Vater als zweiten Vornamen, ebenso sein Großvater, der ebenfalls Pfarrer war. Seine Mutter, Maria Gottliebin, geborene Cless, stammte ebenfalls aus einer württembergischen Pfarrersfamilie. In protestantischen Pfarrhäusern herrschte ein günstiges Klima für das, was man als „Bildung“ bezeichnet, denn Pfarrer mussten von Berufs- und Standes wegen gebildet sein. Dies blieb nicht ohne Auswirkung auf die Familie, da die Söhne nach dem Durchlaufen der entsprechenden Ausbildungsstationen ebenfalls Pfarrer wurden und die Töchter Pfarrer heirateten. Somit wurden kulturelle Werte über Generationen weitergegeben.

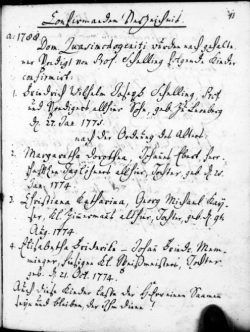

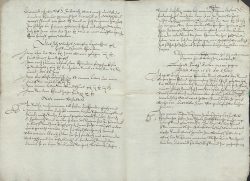

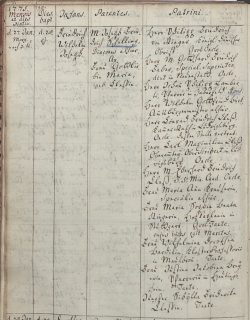

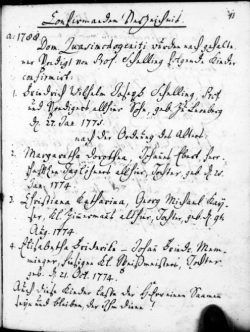

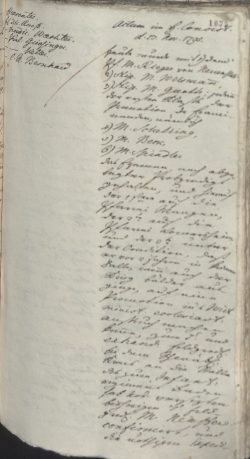

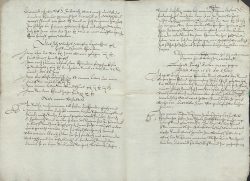

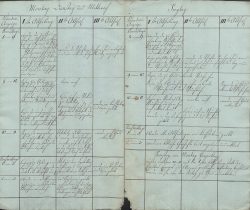

EABW, LKAS, Kirchenbucharchiv, Mischbuch Bebenhausen (1762 – 1810), Konfirmandenregister, Verzeichnis von 1888

Bereits zwei Jahre nach Schellings Geburt zog die Familie nach Bebenhausen, da der Vater dort eine Stelle als Prediger und Professor am niederen theologischen Seminar antrat. Dort wurde Schelling im Jahr 1788 von seinem Vater konfirmiert, was im Konfirmandenregister verzeichnet ist. „Auch diese Kinder lasse der HErr einen Saamen seyn und bleiben, der Ihm diene!“ heißt es unter der Konfirmandenauflistung.

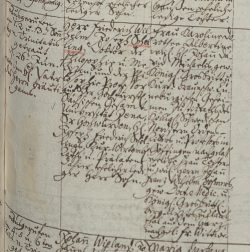

Die Erlaubnis des Stuttgarter Konsistoriums, bereits als Fünfzehnjähriger zum Theologiestudium in Tübingen zugelassen zu werden, ist in den Konsistorialprotokollen von 1790 vermerkt. Bei dem jungen Schelling handelte es sich um einen Hochbegabten, was bereits sein Lehrer an der Nürtinger Schule bemerkt hatte. So besuchte er ab seinem elften Lebensjahr das niedere theologische Seminar, obwohl er eigentlich viel zu jung war. Rein altersmäßig hätte er 1790 noch nicht an der Universität studieren dürfen, aufgrund seiner besonderen Begabung und der bereits erworbenen Kenntnisse erteilte das Konsistorium jedoch eine Ausnahmegenehmigung, als sein Vater darum bat.

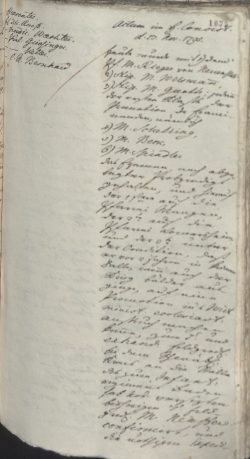

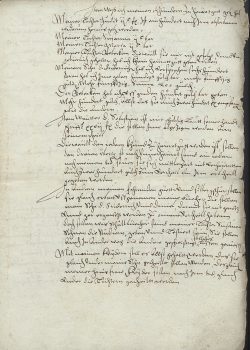

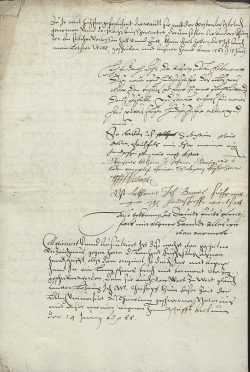

Fünf Jahre später, am 13. November 1795, legte Schelling sein Examen vor den Konsistorialräten Direktor Ruoff und Vizedirektor Wächter sowie den Prälaten Griesinger, Keller und Bernhard in der Stuttgarter Kanzlei ab. Er war einer von sechs Prüflingen an diesem Tag. Zunächst musste jeder Kandidat eine viertelstündige Probepredigt auf der Kanzel der Stuttgarter Stiftskirche halten und wurde anschließend mündlich geprüft. Schelling, der nicht Pfarrer werden wollte, erhielt im Anschluss die Genehmigung zur Annahme einer Hofmeisterstelle, also einer Anstellung als Privatlehrer bei den Baronen von Riedesel, wie ebenfalls im Protokoll des Konsistoriums festgehalten wurde.

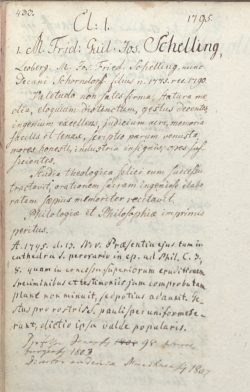

LKAS, A 13, Nr. 1. Testimonienbuch mit dem Eintrag bezüglich der Prüfung Schellings am 13. November 1795

Das Examenszeugnis findet sich im Testimonienbuch. Schelling wird dort als erster der Klasse I des Jahrgangs aufgeführt, also als herausragender Absolvent. Er war der Primus der damaligen Magisterpromotion. Dort heißt es: Valetudo non satis firma, statura media, eloquium distinctum, gestus decentes, ingeium excellens, iudicium acre, meemoria facilis et tenax, scriptia parum venusta, mores honesti, industria insignis, opes sufficientes. Studia theologica felici cum faciessu tractavit, orationem sacram ingeniose elaboratam, saepius memoriter recitavit. Philologiae et Philosophiae imprimis peritus. (Gesundheitlich nicht sehr stark, durchschnittliche Statur, ausgeprägte Beredsamkeit, anständige Gesten, ausgezeichnetes Talent, scharfes Urteilsvermögen, leichtes und zähes Gedächtnis, wenig ansprechende Schrift, ehrliche Manieren, bemerkenswerter Fleiß, ausreichende Anlagen. Er betrieb mit heiterer Gesinnung theologische Studien, verfasste gekonnt Predigten und rezitierte sie oft auswendig. Er war besonders begabt in Philologie und Philosophie.) Seine Probepredigt hatte er über Philipper 3.8 („Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwenglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne.“) zu halten und glänzte dabei mit seiner Gelehrsamkeit.

Stadtkirche Murrhardt (ehemalige Abteikirche). Foto: EABW

Obwohl er das Herzogtum Württemberg später verließ, erscheint er noch einmal in einem württembergischen Kirchenregister. Nachdem er von seinem eigenen Vater getauft und konfirmiert worden war, ließ er sich von diesem auch mit der frisch geschiedenen Caroline Schlegel (1763–1809) trauen. Dieser war mittlerweile Prälat in Murrhardt. In der dortigen ehemaligen Klosterkirche fand am 26. Juni 1803 die Eheschließung statt, wie das Murrhardter Eheregister bezeugt. Im Eheregister hat ein späterer Interessent an dieser Trauung eine Abschrift aus den Briefen der Caroline Schlegel eingelegt. „Prälatur Murrhardt, 15. Juni 1803. Ich begrüsse dich aus dieser fernen und friedlichen Gegend, liebe Luise, wo ich glücklich, ohne den kleinsten Zufall, angekommen, und über alle Beschreibung wohl und herrlich empfangen worden bin. Der Ort liegt am Fuss der nicht wilden Gebirge, welche Franken und Schwaben trennen, ungleich lieblicher als wir es uns dachten, und nicht allein lieblicher, sondern schlechtweg sehr anmutig, in einem weiten Tal zwischen mannigfachen Hügeln und Bächen“.

Schellings erste Frau verstarb im Jahr 1809 während eines Besuchs im Haus seiner Eltern in Maulbronn an der Ruhr. Ihr Tod ist im dortigen Sterberegister vermerkt. Schellings Vater war seit 1807 Prälat und Generalsuperintendent in Maulbronn. Der Philosoph selbst erscheint in keinem württembergischen Sterberegister. Er starb während eines Kuraufenthalts in Bad Ragaz in der Schweiz.

-

-

Eintrag zur Prüfung Schellings vor dem Konsistorium im Protokoll vom 13.11.1795. EABW, LKAS Stuttgart, A3, Bd. 63, p. 1075. recto

-

-

verso

-

-

Beschluss des Konsistoriums den jungen Schelling auf Bitten des Vaters schon als 15jährigen ins Tübinger Stift aufzunehmen. EABW, LKAS Stuttgart, A3, Bd. 61, p. 494. „Cl. prof. Schelling petit idem für seinen Sohn, hospitem zu Bebenhausen. Concl[usum:] Recipiatur hospes Schelling aus besonders bewegenden Ursachen, aber noch nicht bekannt zu machen und also auch nicht auszuschreiben.

-

-

Eintrag im Eheregister von Murrhardt 1803 die Trauung von Schelling mit Caroline Michaelis, durch Schellings Vater.

EABW, LKAS, Kirchenbucharchiv, Sterberegister Maulbronn (1808 – 1854), Eintrag für Caroline Schelling vom 9.9.1809.

Literatur:

Gustav Plitt, Aus Schellings Leben. Erster Band 1775-1803, Leipzig 1869.

Hermann Ehmer, Das württembergische Konsistorium 1780-1795, In: Michael Franz (Hrsg.) „…an der Galeere der Theologie“?. Hölderlins, Hegels und Schellings Theologiestudium an der Universität Tübingen (Schriften der Hölderlin-Gesellschaft, Bd. 23/3) Tübingen 2007, S. 263-283

Früherer Beitrag:

Spuren von Hegel im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart

1. März 2023 | Dorothea Besch | Veranstaltung

Eine Studierendengruppe des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen forschte am Freitag, den 13.01.2023 im Landeskirchlichen Archiv zur Thematik „Verschickungskinder“. Das Ziel war, Studierende für die Forschungsarbeit mit Originalquellen aus Kindererholungsheimen zu begeistern. Der Studientag begann mit einer Einführung in die Recherchemöglichkeiten der Archivbestände, daran anschließend wurde ein Film von 1969/70 aus einem Allgäuer Kindererholungsheim gezeigt und darüber diskutiert. Nach der Archivführung durch die Magazinräume – mit Betrachtung des Geburts- und Sterbeeintrags Ludwig Uhlands aus den Tübinger Kirchenbüchern – folgte eine Arbeitsphase im Lesesaal. Dort lagen ausgewählte Unterlagen aus dem Bestand des Diakonischen Werkes zu verschiedenen Fragestellungen rund um das Thema „Verschickungskinder“ für die Studierenden bereit.

Die Studentin Luca Merz hat ihre Eindrücke dazu festgehalten:

„Auf der Suche nach Antworten auf Fragen nach dem Leben in Kinderkurheimen betrat die Gruppe Kulturwissenschaftsstudierender der Universität Tübingen heute Morgen das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart. Im Gepäck hatten wir allerhand offene Fragen, erwartungsfroh Hinweise für unsere Forschung in den Tiefen des Archivs finden zu können. Das Thema unseres Seminars ist die Kinderverschickungen der Nachkriegsjahre. Gemeinsam mit unserer Dozentin Gudrun Silberzahn-Jandt sind wir auf der Suche nach Quellen, um mehr über den Alltag und die teils gewaltvollen Strukturen in sogenannten Kindererholungsheimen zu erfahren. Dabei beschäftigen wir Studierenden uns mit ganz unterschiedlichen Themenbereichen der Kinderverschickungen, wie beispielsweise dem Thema Heimweh, Bettnässen oder dem erzieherischen Ansatz der Kurheime. Im Landeskirchlichen Archiv durchforsteten wir gezielt die durch die Archivarin bereitgelegten Akten, um mehr über die Zustände der Heime zu erfahren. Dabei stießen wir immer wieder auf Überraschungen. Die verzweigten Wege, denen wir während der Führung folgten, zeigten, wie vielschichtig das Archiv ist. Es war überwältigend, die Menge an Archivalien zu sehen: die gesammelten Informationen sind fast greifbar, wenn man die schmalen Gänge zwischen den Akten entlang geht. Dazu kommt der kühle Geruch nach tonnenweisem Papier und staubiger Luft, der Ort speichert nicht nur sehr viel Wissen, er fühlt sich auch danach an. Trotz der schier unendlichen Akten in diesem Archiv braucht man jedoch auch Wissen um fündig zu werden, wenn man nach etwas bestimmtem sucht. Das Archiv beherbergt zwar unzählige Schriftstücke, Fotos und Broschüren, doch die Recherche kann sich vielleicht genau deswegen wie die redensartliche Suche nach der der Nadel im Heuhaufen anfühlen. Denn wichtig ist zuvor zu wissen, wo Akten gelagert sind. Dies ist abhängig davon, zu welchem Träger das Heim gehörte – war es ein kirchliches, und wenn ja zur Caritas oder Diakonie gehörig und zu welcher Landeskirche oder Diözese. Wenn es um Aufsichtsakten von staatlichen Behörden geht, sind diese in staatlichen Archiven, wenn es um Heime anderer Träger geht, dann dort, falls sie überhaupt ein Archiv führen. Da ist eine gründliche Recherche in Onlinedatenbanken im Vorhinein hilfreich. Aber wäre die kulturwissenschaftliche Forschung überhaupt Forschung, wenn man sich nicht auf die Suche nach den richtigen Akten machen müsste, um an neue Erkenntnisse zu kommen?“

Siehe auch:

Nachkriegszeit Teil 10: „Verschickungskinder“ – im Erholungsheim Bergfreude in Scheidegg im Allgäu : Württembergische Kirchengeschichte online – Blog (wkgo.de)

Serie zur Nachkriegszeit VI: Das Kindererholungsheim Laufenmühle bei Welzheim : Württembergische Kirchengeschichte online – Blog (wkgo.de)

18. Januar 2023 | Jürgen Quack | Interkultur, Personengeschichte

Denkmal Ferdinand Kittel in Bangalore/Indien Foto: Bernhard Dinkelaker

Groß steht sein Denkmal an der „Mahatma Gandhi Road“ in Bangalore in Indien: Ferdinand Kittel, geboren am 7.4.1832 in Ostfriesland. Mit 18 Jahren ging er zur Ausbildung nach Basel – und lernte dort auch Griechisch, Lateinisch, Hebräisch, Englisch und Französisch. 1853 wurde er mit 21 Jahren von der Basler Mission nach Indien ausgesandt, wo er – unterbrochen durch zwei lange Heimataufenthalte – bis 1892 wirkte.

Warum wurde ihm dort ein Denkmal errichtet? Auf welchem Buch ruht seine Hand? Und warum trägt die Statue eine Fahne in der Hand?

Ferdinand Kittel tauchte wie kaum ein anderer Missionar in die Kultur Indiens ein. Wie Paulus „den Griechen ein Grieche“ (1. Kor. 9,20), so wollte er „den Indern ein Inder“ werden. Besonders widmete er sich der Kannada-Sprache, damals „Kanaresisch“ genannt. Das war nicht einfach, denn es gab mehrere Dialekte, dazu viele Fremdworte und Einflüsse aus anderen indischen Sprachen – und auch die kanaresische Schrift wurde in vielen Varianten geschrieben. Er gab eine Anthologie der kanaresischen Literatur heraus und veröffentlichte eine Sammlung indischer Fabeln für die Schule. Das Leben Jesu schilderte er im Versepos „Kathamale“ in traditionellen indischen Versen und schrieb eigene Gedichte in Kannada.

Ihn begeisterten die bunten indischen Feste. Er schrieb der Missionsleitung: „Wir Evangelischen bieten den Sinnen der Heiden sehr wenig. Wir haben keine Processionen, keine eigentlichen religiösen Volksfeste, kein Gepränge in den Kirchen. Es dürften sich doch noch Ceremonien finden, die wir benutzen könnten – unschuldige volksthümliche Weisen“. Er schlug vor, christliche Lieder nach lokalen Melodien zu singen und mit traditionellen Instrumenten zu begleiten – aber die Missionsleitung war dagegen.

Sie befahl ihm auch, aus dem Dorf, wohin er gezogen war, wieder in die sichere Missionsstation umzuziehen, wo Hygiene und Gesundheit besser geschützt waren.

Foto von Georg Ferdinand Kittel vor der Aussendung 1853 (mit 21 Jahren). QS-30.001.0262.01

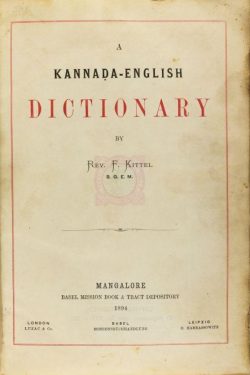

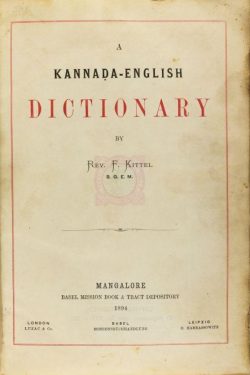

Nach zwanzigjähriger Arbeit veröffentlichte er 1894 ein Kannada-Englisch Wörterbuch mit 30.000 Einträgen auf 1758 Seiten – finanziell unterstützt vom Maharadscha von Mysore. Es ist nicht nur eine Übersetzungshilfe, sondern enthält viele Belege aus der einheimischen Literatur. 1903 folgte eine Grammatik. Damit schuf er den Standard dieser Sprache, die heute von ca. 44 Millionen Menschen gesprochen wird und in einer eigenen Schrift geschrieben wird. Es ist die wichtigste Sprache des indischen Bundesstaates Karnataka.

Ferdinand Kittels Wörterbuch Kannada-English von 1894. Quelle: ZVAB

Durch sein „Beffchen“ ist er in der Statue als Pfarrer erkennbar – aber das Buch, auf das er seine Hand legt, ist nicht die Bibel, sondern eben dieses für die Inder so wichtige Wörterbuch. Und es ist die rot-gelbe Fahne dieses Landes, die seine Statue in der Hand hält. So ehrt ihn dieses Land. Auch eine Stadt und ein College sind nach ihm benannt.

Als er 1860 die Basler Mission bat, wie es das damals üblich war, ihm eine Frau schicken, wurde ihm Pauline Eyth aus Tübingen vermittelt. Sie starb schon nach vier Jahren Aufenthalt in Indien. Darauf heiratete er in einem Heimaturlaub 1867 deren jüngere Schwester Wilhelmine Julie Eyth. Aus erster Ehe hatte er zwei Söhne, in zweiter Ehe wurden zwei Töchter und zwei Söhne geboren; ein Sohn wurde auch Missionar und setzte Ferdinand Kittels Arbeit in Indien fort.

1892 kehrte er endgültig nach Deutschland zurück und zog nach Tübingen. Die dortige Universität verlieh ihm für seine sprachwissenschaftliche Arbeit 1896 die Ehrendoktorwürde. Dort starb er am 18.12.1903. In Indien ist er noch sehr bekannt; immer wieder besuchen Inder – Christen wie Hindus – sein Grab auf dem Tübinger Friedhof.

Kittels Grab auf dem Tübinger Friedhof. Foto Goesseln, wikimedia commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferdinand_Kittel_Stadtfriedhof_T%C3%BCbingen.jpg

18. November 2022 | Andreas Butz | Kunstgeschichte, Quellenkunde

Beim Durchblättern der Tübinger Totenbücher fällt dem Betrachter eine Besonderheit auf: Es finden sich dort im Zeitraum zwischen 1692 und 1796 inmitten der anderen, schmucklosen Eintragungen insgesamt 75 handgemalte und oft reich verzierte Gedenkblätter für Verstorbene. 57 dieser besonderen Kirchenbucheintragungen sind ganzseitige Bilder, die in die betreffenden Bände eingeklebt wurden, die restlichen gemalten Sterberegistereinträge wurden direkt auf die Seiten des Kirchenbuchs zwischen den anderen Eintragungen aufgemalt. 36 Männer, zehn Frauen und 29 Kinder erhielten solche prächtig ausgestaltete Gedächtnisdarstellungen. In der Regel handelt es sich dabei um Theologen der Universität Tübingen oder Angehörige von solchen, oder aber um andere Universitätsangehörige. Die ersten Eintragungen wurden von den künstlerisch vorgebildeten Mesnern Andreas Herzog und seinem Sohn Johann Michael Herzog gestaltet. Die späteren Bilder stammen von Berufsmalern wie Jakob Daniel Schreiber, Joseph Franz Malcote, August Friedrich Oelenheinz und Jakob Friedrich Doerr.

Die entsprechend der Maße der Bilder oft ausführlichen Sterbeeinträge mit Nennung der Stellung, Ämter und gesellschaftlichen Tätigkeit der Personen oder ihrer Väter oder Ehemänner sind teilweise in deutscher, teilweise in lateinischer Sprache gehalten. Man wundert sich, welcher Funktion diese prächtigen Eintragungen dienten. In einem Kirchenbuch waren sie schließlich nicht öffentlich sichtbar, und konnten somit kaum dem Trost der Hinterbliebenen dienen. Was die Einfügung dieser Gedächtnismale in die Kirchenbücher allerdings auszeichnete war die zu erwartende Langfristigkeit ihrer Überlieferung für die Nachwelt. Kirchenbücher verblieben auf dem Pfarramt und wurden stets gewissenhaft verwahrt. Da diese Praxis in Tübingen scheinbar einzigartig zu sein scheint, überlegt man auch, wodurch sie inspiriert worden sein könnte. Vielleicht waren es die in der Tübinger Stiftskirche reichlich vorhandenen Grabmonumente, die die Idee für die ins Bild gesetzten Einträge anregten. Bis jetzt wurden diese Totenbücher noch keiner Untersuchung gewürdigt, die diese und andere Fragen klären könnte.

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts enthalten die Darstellungen fast nur allegorische Darstellungen und Ornamentik. Danach wurden Abbildungen der Personen üblich, die entweder als Ganzkörperdarstellungen in die Bildszenen eingefügt wurden oder als Porträts erscheinen. Die Malereien beinhalten fast immer ornamentale Ausschmückungen und allegorische Darstellungen. Als Sinnbilder des Todes und der Vergänglichkeit findet man etwa Bilder menschlicher Gerippe oder Totenschädel, ablaufende Sanduhren, herunterbrennende Kerzen. Solche eher düsteren Anmutungen werden aber aufgehellt durch kindliche Engelsgestalten barocker Art sowie anmutige, manchmal sogar leicht bekleidete allegorische Frauengestalten, bunte Blüten, Landschaften und Ornamente. In die Abbildungen eingestreut, etwa auf Täfelchen in den Händen von Kindern oder Engeln, findet man auch Sinnsprüche und Hinweise auf biblische Textstellen.

Literatur: Hermann Jantzen, Stiftskirche in Tübingen, Tübingen 1993, S. 139.

Tübinger Kirchenbücher bei Archion: Totenbuch 1652-1714, Totenbuch 1715-1737, Totenbuch 1737-1766, Totenbuch 1767-1799

Als Galerie eine Auswahl von künstlerisch gestalteten Einträgen in den Tübinger Totenbüchern:

-

-

Eintrag für Michael Müller (1639-1702), Theologieprofessor

-

-

Eintrag für Johannes Osiander (1657-1724), Theologieprofessor

-

-

Eintrag für Wolfgang Jäger (1647-1720), Theologieprofessor

-

-

Eintrag für Gottfried Hoffmann (1669-1728), Theologieprofessor

-

-

Eintrag für Catharina Margaretha Zeller (1714-1748), Ehefrau des Spezialsuperintendenten (Dekan) Johann Zeller

-

-

Eintrag für Johann Christian Klemm (1688-1754), Professor für Theologie und Philosophie

-

-

Eintrag für Christina Beata Sigwart (1719-1759), Ehefrau des fürstlichen Hofmedikus und Universitätsprofessors Georg Friedrich Sigwart

-

-

Eintrag für Dekan Johann Christoph Glöckler (1701-1768)

-

-

Eintrag für Christian Heinrich Hiller (1696-1770), Jurist, Professor der Universität Tübingen

-

-

Eintrag für Christina Elisabetha Hiller (1705-1770), Ehefrau von Professor Christian Heinrich Hiller

-

-

Eintrag für Friederika Gottliebin (1768-1768), Tochter von Diakon (2. Stadtpfarrer) Johann Friedrich Märklin Tochter von

-

-

Eintrag für Clara Catharina Reuss (1714-1768), Ehefrau des Theologieprofessors Jeremias Friedrich Reuss

-

-

Eintrag für Immanuel Hoffmann (1710-1772), Theologieprofessor und Stiftsephorus

-

-

Eintrag für Wolfgang Adam Schöpf (1679-1770), Professor der juristischen Fakultät

-

-

Eintrag für Christina Dorothe Märklin (1760-1770), Tochter des Diakons Johann Friedrich Märklin

19. August 2022 | Andreas Butz | Bestand

Das Dekanatsarchiv Tübingen zählt mit einem Umfang von 42 laufenden Regalmetern und knapp 2500 Verzeichnungseinheiten zu den größeren dekanatamtlichen Beständen, die im landeskirchlichen Archiv verwahrt werden. Es umfasst neben den Unterlagen (allgemeine Unterlagen und Ortsakten) des Dekanatamts auch die Pfarrarchive Tübinger Kirchen, nämlich der Stiftskirche, der Jakobuskirche und der Eberhardskirche.

Bereits im Frühjahr 1959 begannen einige Studenten vom Institut für Landesgeschichte der Universität Tübingen mit der Ordnung und Verzeichnung des Bestandes. Im Jahr 2002 wurde der Bestand an das Landeskirchliche Archiv abgegeben, wo das ältere Findbuch retrokonvertiert, verbessert und um die Überlieferung bis 1966 ergänzt wurde. Im Inventar kann nun online recherchiert werden.

Der Bestand ist wie oben bereits erwähnt umfangreich, aber einige Beispiele sollen hier genannt und gezeigt werden:

Das älteste Schriftstück des Bestands ist das Testament des Doktor Leonhart Fuchs (1501-1566) von 1563. Der Mediziner und Botaniker gilt als einer der Väter der Pflanzenkunde. Die Fuchsien wurden nach diesem Gelehrten benannt.

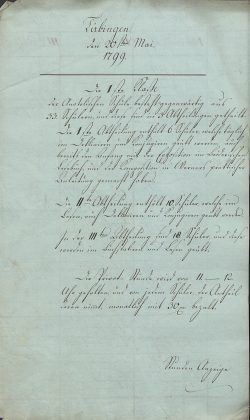

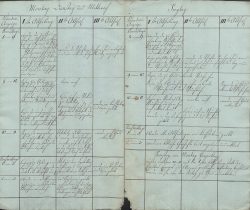

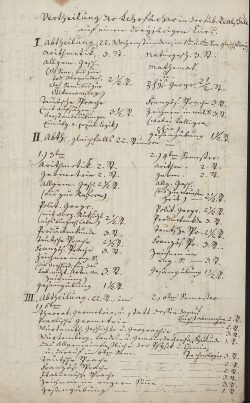

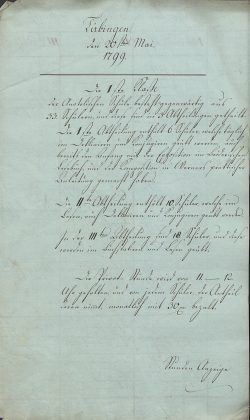

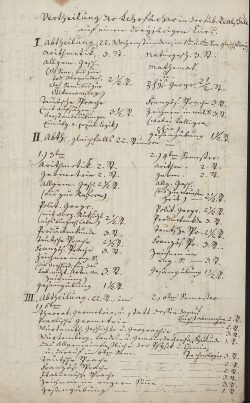

Reichhaltig ist die Überlieferung zur Schulgeschichte, was vermutlich der Bedeutung Tübingens als Bildungsstandort geschuldet sein dürfte. Als Beispiele dienen hier die Stundenpläne der Realschule und der anatolischen Lateinschule. Der Name der Lateinschule ist vielleicht erklärungsbedürftig. Sie wurde nicht etwa nach Anatolien benannt, sondern aufgrund ihrer räumlichen Lage im Osten Tübingens (altgr. ἀνατολή / anatolē: Osten). Neben verschiedenen Akten zu diesen beiden Schulen finden sich auch Akten zur Knaben- und zur Mädchenschule, sowie zur Handwerkerschule und weitere, allgemeine Schulakten. Interessant zum Beispiel, dass man damals als Realschüler nicht Englisch und Französisch lernte, sondern Italienisch und Französisch.

Bestandteil des Tübinger Dekanatsarchivs sind auch einige Fotos. Besonders interessant scheint hier ein Fotoalbum von 1909, das etwa 75 zeitgenössische Fotos und Zeichnungen von Kirchen und Pfarrhäusern aus dem Kirchenbezirk beinhaltet. Das Album war ein Abschiedsgeschenk des Kirchenbezirks für den Dekan Karl Elsässer, der 1909 seinen Geburtstag feierte, und damit auch in seinen Ruhestand eintrat.

-

-

Testament des Doktor Leonhart Fuchs, Dekanatsarchiv Tübingen, Bestellnummer 369.

-

-

Testament Fuchs, S. 2-3

-

-

Testament Fuchs, S. 4

-

-

Schulplan und Stundenplan der Anatolischen Lateinschule in Tübingen vom 20.5.1799, S. 1,Dekanatsarchiv Tübingen, Nr. 364.

-

-

Stundenplan Anatolische Lateinschule, S. 2-3.

-

-

Schulplan und Stundenplan der Realschule Tübingen circa 1820., S. 1. Dekanatsarchiv Tübingen, Nr. 391.

-

-

Stundenplan Realschule, S. 2-3.

-

-

Fotoalbum zum 70. Geburtstag von Dekan Karl August Elsässer am 17. Januar 1909. Dekanatsarchiv Tübingen, Nr. 2446 (U30).

-

-

Fotoalbum, Seite mit Dekanat- und Stadtpfarrhaus, altes Dekanat und neues Stadtpfarrhaus Tübingen.

-

-

Fotoalbum, Seite mit Fotos aus Immenhausen und Wankheim.

2. Februar 2022 | Andrea Kittel | Veröffentlichung

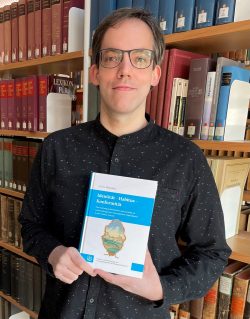

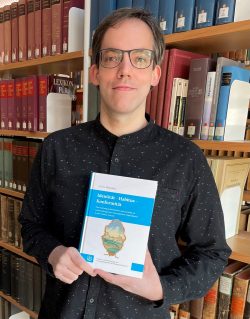

Dr. Götz Homoki mit seiner Dissertation

Eingefahrene, überkommene Vorstellungen von Studierenden existieren schon seit vielen Jahrhunderten: Da gibt es angeblich den braven Streber, der sich nur um sein Fortkommen an der Universität bemüht, den trinkfesten Partygänger und notorischen Ruhestörer, selbstbewusste Frauenhelden oder technikbegeisterte Nerds, die ständig vor dem Computer sitzen. Im Laufe der Zeit bewegten sich diese Studentenklischees stets zwischen fleißig und angepasst, also normkonform, auf der einen Seite und draufgängerisch und ungehorsam auf der anderen Seite. Freilich lag es dabei stets im Auge der Betrachtenden, ob das damit verbundene Verhalten getadelt oder gelobt, skandalisiert oder idealisiert wurde.

Aber wie haben sich in diesem Zusammenhang eigentlich die Stipendiaten des Stifts in Tübingen, die „Stiftler“, selbst gesehen und wie wurden sie von anderen gesehen? Wie haben einzelne junge „Stiftler“ im 17. und 18. Jahrhundert ihre Umwelt wahrgenommen und in ihr gehandelt? Diese und weitere Fragen hat unser Mitarbeiter Dr. Götz Homoki in seiner Doktorarbeit untersucht, die jetzt bei der Evangelischen Verlagsanstalt erschienen ist. Das 457 Seiten starke Werk trägt den Titel „Identität – Habitus – Konformität. Eine kulturgeschichtliche Untersuchung zu württembergischen Herzoglichen Stipendiaten in der Frühen Neuzeit“.

Das Herzogliche Stipendium oder Stift in Tübingen war für Jahrhunderte eine über die Grenzen Württembergs hinaus bekannte und bedeutsame Ausbildungsstätte für protestantische Kirchenmänner. Die Einrichtung wurde 1536 von Herzog Ulrich gegründet, um nach der Reformation die Qualifizierung bekenntnistreuer Pfarrer sicherzustellen. Begabte männliche Landeskinder erhielten in der Folge freie Unterkunft und Verpflegung im ehemaligen Tübinger Augustinereremitenkloster. Die Lebensumstände der Stipendiaten, die an der Universität zunächst Philosophie und dann Theologie studierten, waren zugleich über Jahre hinweg von strengen Vorschriften geprägt. So wurde von den Stipendiaten unter anderem gefordert, sich im Stift alltäglich ausschließlich auf Latein zu unterhalten oder ständig bodenlange schwarze „Kutten“ zu tragen.

Götz Homoki untersucht in seiner Studie erstmals die ebenso weitreichenden wie langfristigen Auswirkungen der landesherrlichen Studienförderung auf das Selbstverständnis und die Verhaltensweisen Herzoglicher Stipendiaten in der Frühen Neuzeit. Anhand von Selbstzeugnissen, darunter auf Latein verfasste Briefe und Tagebuchaufzeichnungen, zeigt er, dass das Denken, Wahrnehmen und Handeln einzelner Stipendiaten ganz im Zeichen einer christlich-humanistischen Gelehrsamkeit stand. Es unterschied sich damit deutlich von den ausschweifenden Gewohnheiten zechender, spielender, tanzender oder raufender Studenten: „Für die von mir untersuchten Stipendiaten war die Nichtüberschreitung der Norm die Normalität”, so Homoki zusammenfassend über seine facettenreiche Studie zum frühneuzeitlichen Studentenleben abseits des Verbotenen und Devianten.

Dr. Götz Homoki studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Latein in Tübingen und wurde an der Universität Stuttgart promoviert. Für seine Untersuchung zur Geschichte des Tübinger Stifts erhielt er ein dreijähriges Forschungsstipendium des Evangelischen Studienwerks Villigst. Bereits 2019 wurde ihm für die vorliegende Arbeit der Johannes-Brenz-Preis für herausragende Arbeiten zur württembergischen Kirchengeschichte verliehen, den der Verein für württembergische Kirchengeschichte alle zwei Jahre auslobt. Im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart ist er aktuell mit der Erschließung zentraler Aktenbestände der württembergischen Kirchenleitung beschäftigt, außerdem ist er der verantwortliche Redakteur der „Blätter für württembergische Kirchengeschichte“ und betreut das Rezensionswesen der wissenschaftlichen Zeitschrift.

-

-

-

„Das königliche Seminarium“ in Tübingen, Aquarell von L. Gottschick, 1808, (LKAS Museale Sammlung, 96.052)

21. September 2021 | Jakob Eisler | Bestand

Jakob Eisler bei der Einholung der letzten Papierakten des Difäm in Tübingen

In den Sommermonaten 2021 konnten die letzten Papierakten des Deutschen Instituts für ärztliche Mission (Difäm) aus den Jahren 1995 bis 2020 in Tübingen abgeholt werden, um diese zu bearbeiten und um das Papierarchiv vollständig in Stuttgart aufzubewahren. Somit wird sich das gesamte Difämarchiv für Benutzer in unserem Archiv befinden.

Das Landeskirchliche Archiv hatte schon im Jahre 2011 den Altbestand des Difäm übernommen und ließ es durch Dr. Jakob Eisler und Dr. Siglind Ehinger für die Jahre 1836 bis 1995 verzeichnen. Diese Akten beinhalteten auch die Altakten des medizinischen Missionsinstitutes Tübingen von 1841-1849, den Verein für Ärztliche Mission Stuttgart 1898-1972, und des Difäm bis 1995. Das Archiv ist erschlossen und das Inventar ist hier recherchierbar.

Im Jahr 1906 gründete der Unternehmer Paul Lechler das „Deutsche Institut für ärztliche Mission (DIFÄM) mit dem Ziel. Ausreisende Ärzte und Pflegekräfte sowie Theologen der verschiedenen Missionsgesellschaften in Deutschland auf ihren Auslandsaufenthalt vorzubereiten und in Tropenmedizin auszubilden bzw. ihnen medizinisches Basiswissen zu vermitteln. 1916 wurde in Tübingen die Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus errichtet.

Zum hundertjährigen Jubiläum der Tropenklinik erarbeitete das Landeskirchliche Archiv gemeinsam mit dem Difäm eine Ausstellung, die die bewegende Geschichte des Institutes und seiner Zweige darstellte.

In der aktuellen Corona-Pandemie setzt sich das Difäm für die gerechte Verteilung von Covid-19-Impfstoffen ein und fordert, diese zu einem globalen zugänglichen Gut zu machen.

Maßstab und Motivation für das Engagement des Difäm ist bis heute die christliche Ethik mit ihrer Herausforderung, für die Benachteiligten da zu sein.

27. Oktober 2020 | Dorothea Besch | Serie Nachkriegszeit

Die Not in der Nachkriegszeit war auch unter den Studierenden sehr groß. Viele von ihnen waren ausgebombt, hatten ihre Eltern im Krieg verloren und somit weder finanzielle noch emotionale Unterstützung für ihren akademischen Werdegang. Sie lebten in bitterere Armut ohne genügend Nahrungsmittel und Kohlen für den Ofen. Manch einer trug noch drei Jahre nach Kriegsende eine alte Uniform und durchgelaufene Schuhe. Diese Notstände konnten anhand verschiedener Maßnahmen der Evangelische Studentenhilfe ein wenig gelindert werden. Durch Spenden verschiedener amerikanischer Kirchen wurden im Herbst 1945 erstmals Lebensmittel und Bekleidung an notleidende Studierende der Universität Tübingen ausgegeben. Aber auch Lebensmittelsammlungen im ländlichen Raum waren ein wichtiger Beitrag, besonders für die seit 1946 angebotene Abendspeisung im Adolf-Schlatter-Haus. Für einen geringen Betrag – für besonders Bedürftige war die Abendspeisung kostenlos – half sie so manchem Studierenden ohne knurrenden Magen einschlafen zu müssen. Im Wintersemester 1950/51 wurden täglich 270 Karten für die Abendspeisung zu 0,40 DM verkauft, zusätzlich gab es 90 kostenlose Mahlzeiten

Tübinger Honoratioren und Selbständige aus Industrie, Handwerk und Landwirtschaft wurden um Unterstützung gebeten. Manche Tübinger Bürger*innen erklärten sich bereit, einmal in der Woche eineN StudierendeN zum Mittagessen einzuladen. Im Advent 1949 fand erstmals ein öffentlicher Weihnachtsbazar im Adolf-Schlatter-Haus statt, der von Tübinger Geschäften mit Lebensmittel und Gebrauchsgegenständen ausgestattet war. Mit dem Verkauf der Sachspenden in Form von Bleistiften, Kämmen, Likörgläschen, Seifen, Sonnenblumenöl, Bilderrahmen, Pfeifen, Kartoffelreiben und Gabeln konnte die Zahl der „Freitische“ bei der Abendspeisung erhöht werden.

Die Studentenhilfe setzte sich auch mit verschiedenen Gästehäusern und Erholungsheimen in Verbindung, um besonders Bedürftigen oder an Tuberkulose erkrankten Studierenden einen Erholungsurlaub zu ermöglichen. Anhand der finanziellen Unterstützung der deutschen Kirchen konnten umfangreiche Stipendien gewährt werden, zudem wurden Mittel für „Bekleidungsreparaturen“ zur Verfügung gestellt. Es existierte eigens für die Studenten eine Nähstube des Hilfswerks, in der freiwillige Helferinnen die schadhaften Kleidungsstücke von Studierenden ausbesserten, denn auch Kleidung war ein knappes Gut.

Quellen:

GS 7, Nr. 62-65

L 1, Nr. 1895

-

-

Informationsblatt Erholungsheim „Olgahöhle“. LKAS, GS 7, Nr. 63

-

-

Speiseplan Adolf-Schlatter-Haus 1952. LKAS, GS 7, Nr. 64

-

-

Die Nähstube des Hilfswerks. LKAS, L1, Nr. 1895.

-

-

Aufruf zum Bazar der Evangelischen Studentenhilfe in Tübingen. LKAS, GS 7, Nr. 63

-

-

Lieferschein über verschiedene Nahrungsmittel des Evangelischen Hilfswerks an die Zweigstelle der Studentenhilfe in Tübingen. LKAS, GS 7, Nr. 63.