Artikel in Ausstellung

8. Mai 2025 | Andreas Butz | Ausstellung, Jubiläum

Gestern, am 7. Mai, wurde im Stuttgarter Stadtpalais die Ausstellung zum 125-jährigen Jubiläum dieser bekannten Stuttgarter Kulturinstitution mit einer schönen Vernissage eröffnet. Unser Archiv, das Evangelische Archiv Baden und Württemberg, konnte den Ausstellungsmachern zahlreiche Dokumente, Plakate, Fotos und Konzertmitschnitte zur Verfügung stellen. Die Vorbereitungen der vom Chor beauftragten Ausstellungsmacher wurden dadurch erleichtert, dass die Archivbestände vor einigen Jahren in unserem Haus verzeichnet wurden. Das Inventar kann online eingesehen werden. Dr. Steffen Kaiser, der damals mit der Erschließung beauftragt war, hatte die ehrenvolle Aufgabe, bei der Vernissage in einem kurzen Vortrag die wechselvolle und faszinierende Geschichte des Chores vorzustellen. Mitglieder des Chores gaben einige Kostproben ihres Könnens. Am Sonntag wird der Chor einen Festgottesdienst in der Stiftskirche mitgestalten und in der kommenden Woche ein großes Jubiläumskonzert mit 210 Mitwirkenden in der Stuttgarter Liederhalle geben.

Die Sonderausstellung ist bis zum 25. Mai (Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr) im Saal Marie im Erdgeschoss des Stuttgarter Stadtpalais bei freiem Eintritt zu sehen und eignet sich für alle Altersgruppen, insbesondere für Familien mit Kindern.

Fotos: Evangelisches Archiv Baden und Württemberg

-

-

Ehrung aller Mitwirkenden des Jubiläums

-

-

Dr. Steffen Kaiser

-

-

Blick in die Ausstellung

-

-

Historisches Foto des Chores

-

-

Jonathan Stumber von der Projektleitung

24. März 2025 | Jakob Eisler | Ausstellung, Jubiläum

Heute, am 24. März 2025, vor genau 100 Jahren starb der Stuttgarter Unternehmer und Sozialreformer Paul Lechler (1849¬-1925). Aus diesem Anlass fand am vergangenen Dienstag zunächst ein Festgottesdienst unter der Leitung von Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl in der Stiftskirche statt. Die musikalische Gestaltung übernahm der von Lechler im Jahr 1900 gegründete Hymnus-Knabenchor.

Der eigentliche Festakt fand im Anschluss in der Bildungsstätte der Landeskirche, dem Hospitalhof, verbunden mit der Eröffnung der Ausstellung zum Leben und Wirken Lechlers statt. Nahezu 400 Gäste versammelten sich im großen Paul-Lechler-Saal.

Den Festvortrag: „Paul Lechler. Christ, Unternehmer, Sozialreformer. Auf den Spuren von Paul Lechler in Württemberg und weltweit“ hielt Dr. Jakob Eisler, vom Evangelischen Archiv Baden und Württemberg (ehem. Landeskirchliches Archiv Stuttgart). In einer szenischen Lesung „Erinnerung an den Urgroßvater, zwei Anekdoten …“ vermittelten Lechlers Urenkel Dr. Volker Lechler und Dr. Leonie Kraft, eine Ururenkelin, private Aspekte aus Lechlers Leben anhand von Tagebuchaufzeichnungen und Familienerinnerungen.

Von der Vergangenheit in die Gegenwart. „Die Lechler Firmen heute“ wurden von deren Geschäftsführern Thomas Jessulat für ElringKlinger AG und Patrick Muff für die Lechler GmbH vorgestellt. Beide erklärten, wie wichtig es den Unternehmern bis zum heutigen Tage ist, das Erbe Lechlers weiterzuführen und durch die Einnahmen beider Unternehmen die Lechlerstiftung zu unterstützen.

Das Engagement der Lechler Stiftung heute wurde in einem Gespräch zwischen Dr. Volker Lechler, Vorsitzender des Stiftungsrates und Heinz Gerstlauer vom Stiftungsvorstand veranschaulicht. Der Fokus der Stiftung liegt vor allem darin, Projekte zu fördern, die langfristige Erfolge versprechen, seien sie auch noch so klein.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch das Uli Gutscher Trio, dem es auch musikalisch gelang, eine Klammer zwischen Vergangenheit und Gegenwart mit Eigenkompositionen und klassisch und in einer Jazzvariation widergegebene Stücken zu schaffen. Eine inklusives Pas de deux bezauberte und berührte das Publikum zutiefst.

Nach dem Festakt wurde die Ausstellung eröffnet. Die Ausstellung des Evangelischen Archivs Baden und Württemberg zeigt die Gründungen Lechlers, vom Nothilfeverein 1887, Palmenwald (ein christliches Erholungsheim in Freudenstadt) 1895, Ärztlichen Verein zu Stuttgart 1898, Hymnus-Knabenchor 1900, Deutsches Institut für Ärztliche Mission in Tübingen 1909 (Difäm) und die Tropenklinik 1916, das heutige Paul-Lechler-Krankenhaus in Tübingen.

Die Ausstellung kann Mo.- Sa. zu den Öffnungszeiten des Hospitalhofes von 10-18.00 Uhr bis 16. April 2025 kostenlos besichtigt werden.

Zur Ausstellung erschien in den Kleinen Schriften des Vereins für württembergische Kirchengeschichte als Nr. 32 ein reich bebilderter Katalog, der beim Verein erworben werden kann.

Beitragsbild: Katalog zur Ausstellung (Ausschnitt)

-

-

Festakt in der Stiftskirche mit dem Hymnus-Chor. Foto: Annette Schwarrz-Scheuls

-

-

Foto: Dr. Jakob Eisler. Lechler Stiftung, Stuttgart

-

-

Hospitalhof. Ausstellungseröffnung. Foto: Lechler Stiftung, StuttgartFoto: Lechler Stiftung, Stuttgart

-

-

Foto: Lechler Stiftung, Stuttgart

-

-

Dr. Volker Lechler und drr. Leonie Kraft, zwei Urenkel von Paul Lechler. Foto: Lechler Stiftung, Stuttgart

-

-

Foto: Annette Schwarz-Scheuls

-

-

Foto: Annette Schwarz-Scheuls

-

-

Ausstellungskatalog. Foto: Lechler Stiftung, Stuttgart

-

-

Impressionen der Ausstellung. Foto: Annette Schwarz-Scheuls

-

-

Foto: Annette Schwarz-Scheuls

-

-

Foto: LKAS

-

-

Foto: LKAS

-

-

Foto: Annette Schwarz-Scheuls

-

-

Foto: Annette Schwarz-Scheuls

-

-

Annette Schwarz-Scheuls

6. März 2025 | Andreas Butz | Ausstellung, Veranstaltung

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg und die Evangelische Landeskirche in Baden feierten die zum Anfang des Jahres erfolgte Fusion ihrer Archive und Bibliotheken und weihten den Erweiterungsbau für das Archiv in Stuttgart ein. Unter dem Motto „Vertraut den neuen Wegen” fand der Festakt für geladene Gäste am Freitag, 28. Februar im Standort von Archiv und Bibliothek in Stuttgart-Möhringen statt.

Die Veranstaltung wurde von Kirchenrätin Dr. Evelina Volkmann, Referatsleiterin für Theologie, Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, mit einer Andacht eröffnet. Die musikalische Gestaltung übernahm Kirchenmusikdirektor Hanke, Evangelische Landeskirche in Württemberg. Grußwortredner sind Kai Tröger-Methling, Leitender Direktor der Evangelischen Landeskirche in Baden, Martin Wollinsky, Oberkirchenrat für Finanzen, Bau und Umwelt der Evangelischen Landeskirche in Baden, und Stefan Werner, Direktor im Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Im Anschluss daran wurden die Gäste zu einem Stehempfang gebeten. Es bestand außerdem die Möglichkeit, Kabinettausstellungen zu besichtigen und bei Führungen exklusive Einblicke in die neuen Magazin- und Arbeitsbereiche des Archiverweiterungsbaus zu erhalten.

Die Erweiterung des Bestandsgebäudes stellt einen bedeutenden Meilenstein in der hundertjährigen Geschichte des Archivs in Stuttgart dar und bietet erweiterte Kapazitäten sowie moderne Infrastruktur, um die wachsende Anzahl an historisch wertvollen Unterlagen für kommende Generationen zu bewahren. Der neue Gebäudeteil umfasst auf insgesamt vier Geschossen rund 2.300 Quadratmeter Bruttogrundfläche mit Anlieferungsbereich, Magazinen, einem Digitalisierungszentrum für den nutzerfreundlichen Zugriff auf relevante Dokumente, zeitgemäßen Büro- und Besprechungsräumen sowie neuen Räumlichkeiten für die Kirchenbuchportal GmbH. Vor Ort stehen außerdem neun Ladestationen für E-Autos sowie acht Fahrradstellplätze mit einer Reparaturstation zur Verfügung. Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat fast zehn Millionen Euro für den Erweiterungsbau zur Verfügung gestellt, der nun nach rund zwei Jahren Bauzeit eingeweiht wurde.

Dessen Herzstück sind die konstant klimatisierten Magazinräume, in denen künftig Amtsbücher, Akten und anderes Archivgut aus Jahrhunderten Geschichte der beiden großen evangelischen Kirchen in Baden-Württemberg eine neue sichere Unterbringung finden werden. Von den insgesamt 1.570 Quadratmetern Nutzfläche des Gebäudetrakts stehen allein 1.090 Quadratmeter für diese Räumlichkeiten mit einer Kapazität von 15 laufenden Regalkilometern zur Verfügung. Im Planarchiv bieten zusätzlich 54 Archivierungsschränke Platz für großformatige Karten, Pläne und Plakate. Für die Lagerung von mehr als 120.000 historischen Fotografien, Dias und originalen Glasnegativen wurde außerdem ein eigenes Bildarchiv eingerichtet. Modernste Gebäudetechnik gewährleistet dabei, dass Temperatur und Luftfeuchte raumbezogen an die unterschiedlichen Klimabedingungen des empfindlichen Archivguts angepasst sind.

Dank zukunftssicherer Anlagentechnologie erfüllt der Erweiterungsbau auch energetisch einen hohen Standard. Der Strombedarf wird dabei zum Großteil über eine hauseigene Photovoltaikanlage gedeckt. Die Wärmeerzeugung erfolgt mittels Luft-Wasser-Wärmepumpe. Durch eine ressourcenschonende Bauteilaktivierung können außerdem die Magazinräume so temperiert werden, dass je nach Bedarfsfall eine Kühlung oder Erwärmung stattfindet. Entstanden ist so ein hochfunktionaler Archiverweiterungsbau, der gleichzeitig strenge konservatorische Erfordernisse mit hoher Energieeffizienz und geringen Betriebskosten vereint.

Die Archive und Bibliotheken der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und der Evangelischen Landeskirche in Baden haben nach dreijähriger Planung und Vorbereitung zum 1. Januar 2025 fusioniert. Ein Großteil der Bestände und Medien aus Baden wird im Frühjahr 2025 nach Stuttgart umziehen, und auch die Mitarbeitenden des badischen Archivs werden künftig hauptsächlich in der Landeshauptstadt ihren Arbeitsplatz haben. Ziel ist es, durch die Fusion langfristig Kosten zu sparen und dabei das Angebot aufrecht erhalten zu können.

-

-

Martin Wollinsky, Oberkirchenrat für Finanzen, Bau und Umwelt der Evangelischen Landeskirche in Baden. Foto: LKAS

-

-

Kai Tröger-Methling, Leitender Direktor der Evangelischen Landeskirche in Baden. Foto: LKAS

-

-

Dr. Claudius Kienzle, Referatsleiter Wissensmanagement der Landeskirche Württemberg. Foto: LKAS

-

-

Stefan Werner, Direktor im Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Foto: LKAS

-

-

Leiterin der EHZ-Bibliothek Frau Bettina Schmidt erläutert das neue Logo der Bibliothek. Foto: LKAS

-

-

Mareike Ritter, Stellvertretende Referatsleiterin, erläutert die neuen Logos. Foto: LKAS

-

-

Die neuen Logos. Foto: LKAS

-

-

Ausstellung im Foyer. Foto: LKAS

-

-

Ausstellung im Foyer. Foto: LKAS

18. November 2024 | Andreas Butz | Ausstellung, Jubiläum, Lokalgeschichte

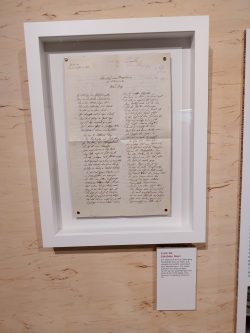

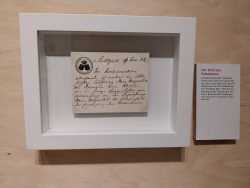

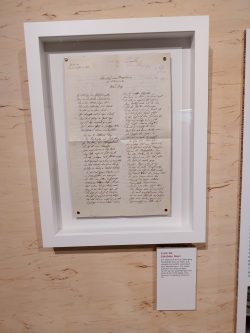

Zu den Aufgaben des Landeskirchlichen Archivs gehört es auch, einzelne besondere Archivalien für Ausstellungen als Leihgaben für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung zu stellen. Solche Anfragen erreichen uns immer wieder. Sehr gerne haben wir auch die Ausstellung zum 750-jährigen Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung des Stuttgarter Stadtteils Gablenberg des Museumsvereins Stuttgart-Ost (Muse-O) unterstützt. Die kleine, aber feine Ausstellung wurde am 17. November eröffnet und wird bis Mai 2025 in den Rämlichkeiten des Vereins in der Alten Schule in Gablenberg zu sehen sein. Sie zeigt zum einen die Geschichte des ehemaligen Weingärtnerdorfes und heutigen Stadtteils, zum anderen ausgewählte Personen, die dort gelebt haben. 31 Menschen aus den vergangenen Jahrhunderten werden vorgestellt und spiegeln mit ihren Lebensgeschichten gesellschaftliche Entwicklungen wider. Annik Aicher hat unter anderem in unserem Archiv zu diesen besonderen Menschen recherchiert. Aus unseren Beständen ist in der Ausstellung ein Manuskript eines Gedichts des Pfarrerdichters Albert Knapp zu sehen, der 1821 als Vikar in Gablenberg wirkte. In diesem Gedicht würdigt er die Gablenberger Weingärtnerin Jakobine Nanz, die ihn durch ihre Persönlichkeit stark beeindruckte. Außerdem haben wir eine handgeschriebene Karte der Palastdame Gräfin Olga von Üxküll, in der sie dem Gablenberger Mädchen Luise Stelter eine Brosche schenkt. Diese hatte Herzogin Wera bei der Einweihung der Kirche 1902 mit einem Blumenstrauß empfangen. Bei dem Einweihungsgottesdienst wurden auch zwei Kinder getauft. Für beide Kinder übernahm das anwesende Königspaar die Patenschaft. Zudem erhielten die Kinder ein großzügiges Geldgeschenk, das beiden später ein Lehramtsstudium ermöglichen sollte. Auch dieser Vorgang konnte durch die Recherchen in unserem Haus geklärt werden. Wir wünschen der Ausstellung viele interessierte Besucherinnen und Besucher.

Gablenberg 750 – die Ausstellung. Eine MUSE-O-Ausstellung zum Ortsjubiläum.

MUSE-O, Gablenberger Hauptstr. 130, 70186 Stuttgart

17. Nov. 2024 bis Mai 2025, Eröffnung So., 17. Nov., 15 Uhr

Geöffnet Sa, So 14-18 Uhr

Eintritt: € 2,-, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei

-

-

Ausstellungseröffnung am 17.11.2024. Foto: LKAS

-

-

Die Gablenberger Familie Nanz. Foto: LKAS

-

-

Handschrift Gedicht Albert Knapp über Jakobine Nanz. Foto: LKAS

-

-

Darstellung der Taufkinder von 1902. Foto: LKAS

-

-

Palastdame von Üxküll schenkt Luise Stelter eine Brosche. Foto: LKAS

-

-

Vitrine zur Kirchengemeinde und zu sozialen Einrichtungen. Foto: LKAS

29. November 2023 | Andreas Butz | Ausstellung

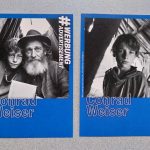

Die aktuelle große Sonderausstellung „American Dreams. Ein neues Leben in den USA“ des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg widmet sich den Auswanderern aus Südwestdeutschland in die USA. Die sehenswerte Ausstellung erzählt exemplarisch die Geschichte von 34 Menschen und zeigt Exponate aus ihrem Leben. Dazu gehört zum Beispiel der Radikalpietist Johann Georg Rapp (1757-1847) aus Iptingen, aber auch Johann Conrad Weiser (1696-1760), ein Pietist, Indianerfreund und Dolmetscher. Nach ihm sind heute zum Beispiel eine Schule, ein Schulbezirk und ein Wald in Pennsylvania benannt. Seine Biografie ist interessant. Als Jugendlicher wanderte er mit seinem Vater im Jahr 1709 unter abenteuerlichen und ärmlichen Umständen in die USA aus. Im Alter von 16 Jahren lebte er acht Monate bei den Indianern und erwarb sich so umfassende Kenntnisse ihrer Sprache und Kultur, die ihn später zu einem wichtigen Unterhändler und Bevollmächtigten in Fragen der Indianerpolitik machten. Das im Haus der Geschichte ausgestellte Originalgemälde zeigt ihn als Dolmetscher für Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, der auf seiner Missionsreise 1742 Verhandlungen mit den Indianern führte.

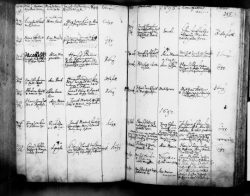

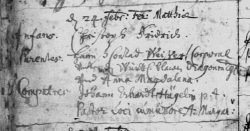

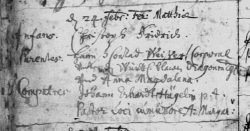

Weiser wurde nach eigenen Angaben am 2. November 1696 als Sohn von Johann Conrad Weiser und Anna Magdalena, geb. Übelen, in Affstätt bei Herrenberg geboren. Sein Vater sei zu dieser Zeit dort als Korporal im blauen Dragonerregiment stationiert gewesen. Ursprünglich stammte die Familie aus Großaspach. Weiter schreibt Weiser in seinem Tagebuch über sich selbst, er sei „in Kuppingen nahe dabei getauft worden“, wie ihm sein „Vater berichtet“ hat. Spätestens 1699 lebte Familie Weiser wieder in Großaspach, wie sich anhand eines Taufeintrags eines Geschwisterkindes Johann Conrads im dortigen Taufregister feststellen lässt.

Taufregister Kuppingen 1696/1697. Ein Eintrag für die Taufe Weisers fehlt.

Spätestens 1699 lebte Familie Weiser wieder in Großaspach, wie sich an dem Taufeintrag für einen weiteren Sohn der Familie ablesen lässt.

Im Taufregister von Kuppingen ist jedoch keine Taufe für Johann Conrad Weiser verzeichnet. Ebenso wenig im Register von Affstätt, und auch nicht in Herrenberg oder in Großaspach. Der Fall ist nicht leicht zu klären. Entweder hat der Vater etwas verwechselt oder der Pfarrer von Kuppingen hat die vollzogene Taufe nicht im Kirchenbuch vermerkt. Bei der Ermittlung von Personendaten aus den Kirchenbüchern erweisen sich die Kinder stationierter Soldaten nicht selten als sehr problematisch. In Württemberg gibt es keine Regimentskirchenbücher. Soldaten waren zumindest zeitweise eine sehr mobile Gruppe, deren Daten in den Kirchenbüchern teilweise nicht mit vertretbarem Aufwand zu ermitteln sind.

Unser Kollege Uwe Heizmann hat (privat) begonnen, die in den Kirchenbüchern verschiedener Kirchengemeinden dokumentierten Soldaten in einer Datenbank zu erfassen: https://www.uwe-heizmann.de/militaer.html

Beitragsbild:

Unter Verwendung von Bildpostkarten aus der Ausstellung „American Dreams“ des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg von der Station Johann Conrad Weiser. Die „Selfies“ historischer Auswandererpersonen wurden mit Hilfe von „Künstlicher Intelligenz“ erzeugt.

Quellen:

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band XIII, S. 636, Eintrag für Johann Conrad Weiser (Daniel Heinz)

Gerhard Böckle: Johann Conrad Weiser, in: Von Affinstätten zu Affstätt. 700 Jahre Geschichte eines Dorfes im Gäu. Herrenberg 1987, S. 415-427.

Taufregister Kuppingen 1696 in Archion

Taufregister Großaspach 1699 in Archion

22. November 2023 | Jakob Eisler | Ausstellung, Palästina

Vortrag im Staatsarchiv Ludwigsburg. Foto: Landeskirchliches Archiv Stuttgart

Gestern, am 21. November 2023, nahmen im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Die neue Heimat im Heiligen Land“ ca. 50 Personen an der Führung unseres Mitarbeiters Dr. Jakob Eisler teil und über 80 Personen am anschließenden Vortrag „Die Hilfe der württembergischen Templer bei der jüdischen Besiedlung Palästinas 1870-1914“. Im Anschluss an den Vortrag im Staatsarchiv Ludwigsburg bestand die Möglichkeit, Fragen zum Thema zu stellen. Der Vortrag wurde aufgezeichnet und kann hier angehört werden.

Seit Beginn der württembergischen Besiedlung Palästinas im Jahre 1868 waren die Templer in allen Bereichen der christlichen Tätigkeit tätig: im Schulwesen, in der Medizin, in der Landwirtschaft, in der Forschung, in der Wirtschaft, in Handel und Gewerbe, in der Diplomatie, in der Kirche, in der Technik und im Tourismus. In den Templersiedlungen gab es die besten Hotels, Pferdekutschenverbindungen nach Jerusalem und ganz Palästina, in Jaffa ein archäologisches Museum, einen botanischen Garten, einen Zoo und vieles mehr. Einen besonderen Aufschwung nahm die Entwicklung in Palästina, als zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem in Haifa und Jaffa deutsche Fabriken gebaut wurden. Die beteiligten Unternehmen spielten eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Modernisierung des Landes. Ihr Vorbild und ihr „Know-how“ trugen nicht unwesentlich dazu bei, die Hemmschwelle für die jüdische Besiedlung des noch weitgehend desolaten Landes im großen Stil abzubauen. So trugen die Templer mit ihren fortschrittlichen Ideen und Leistungen wesentlich zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung Palästinas von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs bei. Durch ihr Wirken auch in den jüdischen Dörfern und Stadtvierteln haben sie die Modernisierung ganz Palästinas nicht unwesentlich beschleunigt.

Die Ausstellung ist im Staatsarchiv Ludwigsburg zu sehen. Im Begleitprogramm werden fast wöchentlich Führungen angeboten.

Wir wollen darauf hinweisen, dass die Ausstellung noch bis zum 19. Dezember 2023 zu sehen ist.

Die Öffnungszeiten sind:

Mo-Do: 9:00-16:30 Uhr

Fr.: 9:00-15:30 Uhr

Sonderöffnung auch am Sonntag, den 10. Dezember 2023 von 14:00-17:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Im Begleitprogramm ist am 19.12.2023 auch eine Finissage um 19:00 Uhr geplant mit dem Vortragstitel:

„Templerfamilien aus dem Kreis Ludwigsburg im Heiligen Land“.

11. Oktober 2021 | Jakob Eisler | Ausstellung

Vom 14. Oktober bis 31. Dezember 2021 wird in Ludwigsburg eine Ausstellung des Landeskirchlichen Archivs und des Stadtarchivs Ludwigsburg gezeigt.

Gründer der Tempelgesellschaft, die im weitesten Sinne den pietistischen Strömungen Württembergs zuzurechnen ist, war der 1815 in Leonberg geborene Christoph G. J. Hoffmann, Sohn des Gründers der württembergischen Brüdergemeinde Korntal. Hoffmanns religiöse Erziehung in der Brüdergemeinde in Korntal und sein Theologiestudium an der Tübinger Universität prägten nachhaltig seine Vorstellungen von Glauben, Gesellschaft und Kirche. Zusammen mit dem ehemaligen Kaufmann Georg David Hardegg (1812–1879) aus Ludwigsburg, einem ausgewiesenen Demokraten, griff er die als Babel diskreditierte Amtskirche scharf an und warb für den Gedanken, neben der bestehenden Kirche ein neues Volk Gottes zu formen. Bald formierte sich um Hoffmann und Hardegg eine Gruppe namens Jerusalemsfreunde. 1856 gründeten sie eine Knaben- und Mädchenschule im Kirschenhardthof (einem Gehöft bei Marbach). Hier sollte die Jugend im Geiste des Tempels erzogen und aus ihrem Kreis sollten die künftigen Sendlinge für das Heilige Land rekrutiert werden.

1861 wurde der Deutsche Tempel zu einer selbständigen religiösen Gemeinschaft mit Hoffmann als Bischof und Hardegg als Vorsitzendem. Die evangelische Kirche versuchte in den folgenden Jahren mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, die Anhänger der Templer zu bekämpfen. Der entscheidende Erfolg blieb ihr aber versagt. 1868 beschlossen die Templer, nach Palästina auszuwandern. 1869 wurde die Kolonie Haifa gegründet. Bis 1906 entstanden fünf weitere Siedlungen der württembergischen Templer: Jaffa (1869), Sarona (1871), Jerusalem (1873), Wilhelma (1902) und Bethlehem-Galiläa (1906). Die Blütezeit all dieser Kolonien lag im ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges.

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kam auch das Ende der Kolonien: Alle noch im Land verbliebenen Palästinadeutsche, Siedler wie Missionare, wurden von den britischen Mandatsbehörden interniert, ein Teil nach Australien verbracht, ein Teil gegen Juden aus dem deutschen Machtbereich ausgetauscht.

Bild: Der Salon bei Ludwigsburg circa 1850. Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung.

17. Februar 2020 | Andrea Kittel | Ausstellung, Museale Sammlung

Unter diesem Titel ist zurzeit in den Vitrinen im Foyer des Evangelischen Oberkirchenrates in Stuttgart eine Ausstellung zu sehen.

Dinge sind vieldeutig. Optisch stehen sie für sich selbst, doch ihre Bedeutung kann meist erst durch zusätzliche Informationen und mit ihnen verknüpfte Geschichten verstanden werden. So verhält es sich auch mit den in der Ausstellung gezeigten Objekten, die im Landeskirchlichen Archiv aufbewahrt werden: Diakonissenhaube, Brautschleier, chinesisches Kindermützchen, Soldatenkappe, Strohhut, Granatkette, Wanderabzeichen…

Weshalb und wie sind sie in die Musealen Sammlung gekommen? Wo ist die Verbindung zum Profil einer kirchlichen Sammlung? Was können sie als Zeugen einer religiösen Kultur vermitteln?

Viele der präsentierten Objekte waren bereits als Exponate in Ausstellungen zu sehen: in landeskirchlichen Projekten, aber auch in Museen im ganzen Land – von Biberach bis Berlin.

Die Schau kann noch bis 30. April 2020 besichtigt werden.

Adresse: Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart. Gänsheidestraße 4, 70184 Stuttgart, Montags bis Donnerstags 9.00-16.00, Freitags bis 13.00.

3. Juli 2019 | Andrea Kittel | Ausstellung, Region

Kinderspeisung vor der zerstörten Leonhardskirche, 1946. Fotograf: Willi Essig (Landeskirchliches Archiv, Nr. 9178)

In der Endphase des Zweiten Weltkriegs war die Stuttgarter Innenstadt am 25. Und 26. Juli 1944 Ziel massiver Bombenangriffe. Über 800 Menschen kamen dabei zu Tode, fast 2000 wurden verwundet. Viele Bauten der Innenstadt wurden damals zerstört oder schwer beschädigt. So auch die Leonhardskirche.

An diese Ereignisse möchte die Leonhardsgemeinde mit einem Gedenkgottesdienst am Sonntag, 21. Juli 2019 10:00 Uhr erinnern.

In der Kirche wird eine kleine Ausstellung mit historischen Fotografien zu sehen sein, die die Zerstörungen von 1944 ebenso dokumentieren wie den schnellen Wiederaufbau der Leonhardskirche.

https://www.leonhardskirche.de/gottesdienste-veranstaltungen/

20. Februar 2019 | Andreas Butz | Ausstellung, Veranstaltung

Die Bedeutung der Württemberger für den Kulturellen Wandel Palästinas in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dem beginnenden 20. Jahrhundert ist durch wissenschaftliche und populäre Veröffentlichungen, sowie durch Ausstellungen und Tagungen schon oft thematisiert worden. Hier ist zum Beispiel an die Tempelgesellschaft oder an das Syrische Waisenhaus zu denken, beides württembergisch dominierte Unternehmungen. Unser Mitarbeiter Dr. Jakob Eisler hat anhand von Quellen des Landeskirchlichen Archivs allerdings auch auf die Bedeutung einiger Mecklenburger für die damals dynamische Entwicklung Palästinas hingewiesen, etwa auf den Mecklenburger Andreas Struve, der am Gestade der Haifaer Bucht eine Seifenfabrik begründete, die etwa die nach Europa und in die Vereinigten Staaten exportierte Carmel-Seife aus Olivenöl produzierte. Der württembergische Beitrag wird aber in der Ausstellung auch gewürdigt. Vielleicht finden ja einige urlaubende Württemberger den Weg in die von unserem Haus konzipierte Ausstellung „Mecklenburger im Heiligen Land“, denn sie wird in Röbel direkt am Müritzer See gezeigt, einem beliebten Urlaubsgebiet, das auch von württembergischen Gästen gerne besucht wird. Die Ausstellungslokalität Engelscher Hof bietet sogar Übernachtungsmöglichkeiten an, und die Ausstellung wird bis zum Sommer, genauer bis zum 28. Juli gezeigt.

6. Februar 2019 | Andrea Kittel | Ausstellung, Veranstaltung

Die Ausstellung ist ab 1. Februar im Foyer des Evangelischen Oberkirchenrates in der Gänsheidestraße 4 in Stuttgart zu sehen. Das Foyer ist Montags bis Donnerstags bis 16.00 und Freitags bis 13.00 öffentlich zugänglich.

Die Schau beschäftigt sich mit den verschiedenen Dienstsitzen des Evangelischen Oberkirchenrats. Der erste befand sich in der Alten Kanzlei beim Schloss in Stuttgart, wo bis 1750 die Zentralbehörden des Herzogtums Württemberg untergebracht waren. Im 18. Jahrhundert mehrten sich die Klagen über Raummangel, Akten mussten an verschiedenen Standorten provisorisch untergebracht werden. Die Situation wurde auch danach nicht besser. Im 19. Jahrhundert galt die Kirchenleitung nur noch als Anhängsel der Staatsverwaltung und wurde bei der Raumverteilung nachrangig behandelt. In dieser Zeit gab es mehrere Umzüge und Notlösungen. 1901 war der Saal der Registratur so überfüllt, dass sich der Fußboden bog. Manche Oberkirchenräte teilten sich ein Zimmer oder mussten gar im Sitzungssaal arbeiten. Der Einzug in das ehemalige Hauptpostamtsgebäude am Alten Postplatz im Jahr 1921 versprach endlich eine Verbesserung. Dennoch spielte man 1930 mit dem Gedanken, einen Neubau für die eigenen Anforderungen zu wagen. Vorsorglich wurde damals das Haidle’sche Gelände auf der Stuttgarter Gänsheide erworben. Kriegsbedingt folgten ab 1943 jedoch weitere Notbehelfe, die auch noch lange nach dem Krieg bestanden. Erst 1957 wurde auf der Gänsheide ein eigenes Dienstgebäude gebaut, das 1988 mit einem Erweiterungsbau versehen wurde – die aktuellen Räumlichkeiten des Evangelischen Oberkirchenrats.

Die Ausstellung zeigt Pläne, Fotografien und Zeitdokumente aus der bewegten Geschichte der Suche nach adäquatem Raum für die Kirchenleitung und ihre Verwaltung.

-

-

Gänsheide 1957

-

-

Gänsheide Plan 1930

-

-

Alter Postplatz 1938

-

-

Telefonzentrale 1938

-

-

Versetzung Christopherus 1986

-

-

Aufbau der Ausstellung