30. April 2025 | Uwe Heizmann | Digitalisierung, Jubiläum

Im April 1947 beauftragte die Kirchenleitung alle württembergischen Gemeinden, die Zeit des Nationalsozialismus, des Kriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit in einer Kriegschronik zu dokumentieren. Sie gab dafür ein Schema vor, an dem sich die Gemeinden orientieren sollten. Viele Pfarrer kamen der Anweisung nicht nach: Teils hatten sie schlicht keine Zeit, teils schreckten sie aber auch davor zurück, Gemeindeglieder bloßzustellen. Es kamen aber bis zum Abschluss der Aktion im Jahre 1957 immerhin ungefähr 270 Kriegschroniken zusammen. Ihr Umfang reicht von einer Seite bis über fünfzig Seiten, und ihre Qualität schwankt enorm. Insgesamt bilden sie aber eine einzigartige Quelle für die Zeit des Nationalsozialismus, des Krieges und des Kriegsendes auf lokaler, kirchlicher Ebene. Wir haben den gesamten Bestand der überlieferten Kriegschroniken digitalisieren lassen und ihn nun anlässlich der 80 Jahre Kriegsende online zugänglich gemacht. Entdecken Sie die Vergangenheit mittels dieser faszinierenden Quellen!

Zugang zu den Kriegschroniken über unsere Online-Suche (nach Orten alphabetisch)

Zugang zu den Kriegschroniken über einen Geo-Browser

Einen Beitrag zu den Kriegschroniken mit einem Beispiel aus Waldenbuch finden Sie hier.

Das Beitragsbild zeigt einen Ausschnitt eines Kriegsberichtes betreffs Schlichten bei Schorndorf. Der Pfarrer von Baiereck hat zur Illustration in die rechte obere Ecke des Schreibens von 1944 eine Skizze der aufgrund eines Luftangriffs abgebrannten Gebäude des Dorfes eingezeichnet. Der erste Absatz lautet in Transkription:

In der für Stuttgart verhängnisvollen Nacht vom 12. auf 13. September d.J. ist zwischen 22 u. 23 Uhr in dem zur Pfarrei gehörigen, gegen 300 Einwohner zählenden u. 5 km von Schorndorf entfernt auf dem Schurwald gelegenen Dorf Schlichten durch feindlichen Bombenwurf ein Großfeuer entstanden, durch welches 12 Wohn- und Ökonomiegebäude u. eine für sich stehende Scheuer vollständig, 1 Gebäude zur Hälfte eingeäschert worden sind (etwa ein Fünftel der Gebäude des Dorfes); auch die kleine Kirche hat beträchtlichen Schaden erlitten. 12 Familien sind obdachlos geworden und haben fast ihr gesamtes bewegliches Eigentum u. ihre Vorräte an Heu, Stroh u. Frucht verloren. Menschen sind (gottlob!) nicht umgekommen, auch kein Großvieh, dagegen einige Kälber, Schweine u. einiges Geflügel. An den meisten Häusern des Dorfes sind die Dächer durch Bruch u. Verschiebung der Dachziegel beschädigt u. viele Fensterscheiben zertrümmert worden.

Der Bericht zu Schlichten ist hier: A 126 (Evangelischer Oberkirchenrat – Sachakten ca. 1775-2000), Nr. 2715 zu finden, und zwar unter der Quadrangel 235.

Die Meldung der württembergischen Landeskirche zur Veröffentlichung der Kriegschroniken finden Sie hier.

29. April 2025 | Mareike Ritter | Allgemein

Gestern begann der lange geplante Umzug der badischen Archivbestände nach Stuttgart Möhringen. Zwei Lastwagen wurden im Laufe des Tages mit zahlreichen Aktenwagen und Umzugskartons beladen. Bis Mitte Mai werden nun täglich zwei Lastwagen in Karlsruhe beladen und am nächsten Tag in Möhringen entladen. Aber nicht nur Archivbestände wandern von Karlsruhe nach Möhringen, auch ein Großteil der Bibliotheksbestände und die Restaurierungswerkstatt mit ihren Möbeln werden bis Mitte Mai am neuen Standort des Evangelischen Archivs Baden und Württemberg in Stuttgart-Möhringen zu finden sein.

Über den Umzug werden wir in den nächsten Wochen in loser Folge berichten.

-

-

Transport durch den Innenhof

-

-

Materialien für den Umzug

-

-

Leere Regale in Karlsruhe

-

-

Leere Regale in Karlsruhe

-

-

Befüllter Lastwagen

-

-

Die Reise nach Stuttgart beginnt

23. April 2025 | Andreas Butz | Bestand

Der Freudenstädter Kreis, eine Bruderschaft württembergischer Pfarrer, ist aus einem Tübinger Studentenkreis hervorgegangen. Im Tübinger Bibelkreis (Verbindung Föhrberg) lernte sich eine Gruppe späterer württembergischer Pfarrer kennen. Um der Vereinzelung im Pfarrdienst entgegenzutreten orientierte man sich an der bereits 1922 in Sachsen-Anhalt begründeten Sydower Bruderschaft. Eine erste Pfingsttagung organisierte 1928 der damals noch lose Freundeskreis bei Pfarrer Artur Stiefenhofer, der Leiter des Kurhauses Palmenwald in Freudenstadt war. Aus dem Veranstaltungsort dieser ersten Versammlung erklärt sich der Name der Bruderschaft. Eine Kooperation bestand zu den Kirchlich-Theologischen-Arbeitsgemeinschaften. Der Bruder Theodor Dipper wurde 1935 Leiter des Landesbruderrates. Das Gemeinschaftsleben wurde durch Rundbriefe, jährliche Tagungen an verschiedenen Orten (oft in Schmie), sowie persönlichen Austausch gepflegt. Der Bestand gelangte im Jahr 2019 ins Landeskirchliche Archiv Stuttgart.

Das Inventar ist nun online recherchierbar.

Beitragsbild: Rundbuch der Konfuxia des Tübinger Bibelkreises aus den frühen 1920er Jahren. Die Mitglieder hatten damals Kreisnamen. „Götz“ ist Karl Vöhringer.

-

-

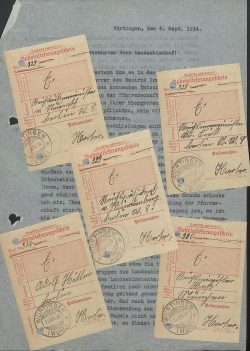

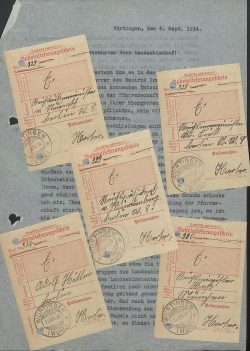

Pfarrer Theeodor Dipper war aktives Mitglied der Bekennenden Kirche. Auf dem Bild Posteinlieferungsscheine zu einem Protestbrief, den er verschiedenen politischen Größen der damaligen Zeit geschickt hat, unter anderem Reichskanzler Adolf Hitler, Reichspräsident Paul von Hindenburg, Rudolf Hess.

-

-

Freudenstädter Kreis. Vermutlich Jahrestagung Ende der 1920er Jahre. Die Pfarrer mit ihren Frauen als junge Ehepaare. In der hinteren Reihe, Mitte, ist Otto Mörike deutlich erkennbar. Links neben ihm wohl seine Frau Gertrude. Für Hinweise zur Identifizierung der weiteren Personen sind wir dankbar.

14. April 2025 | Janine Riehl | Inventarisation, Kunstgeschichte

Im Rahmen meines Praktikums hatte ich die Gelegenheit, Frau Dr. Pelizaeus zu einem Ortstermin in der Stadtkirche St. Jakobus in Brackenheim zu begleiten. Der Termin diente der Inventarisation des Kirchengebäudes und seiner Kunstgegenstände, wodurch ich nicht nur einen besonderen Einblick in die Geschichte dieser Kirche bekam, sondern auch weitere einführende Einblicke in das Arbeitsfeld der Inventarisation. Die Geschichte der Kirche reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Es gab im Laufe der Jahrhunderte einige Umbauten. Besonders im Innenraum ist ein Zusammenspiel aus modernen und historisch erhaltenen Elementen zu erkennen. Marie-Luise Kohler, die als Kirchenführerin in St. Jakobus tätig ist, begleitete uns bei diesem Termin und gab uns einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Kirche sowie einzelner Kunstgegenstände. Mir sind drei besondere und eindrucksvolle Kunstgegenstände besonders im Gedächtnis geblieben.

Kruzifix Brackenheim. Foto: LKAS

Zunächst ist das Kruzifix aus dem frühen 16. Jahrhundert zu nennen, das hinter dem Altar aufgestellt ist. Es stammt aus der Werkstatt des regional bekannten Steinbildhauers und Holzschnitzers Hans Seyffer und beeindruckt vor allem durch seine Überlebensgröße. Erwähnenswert ist auch die hölzerne Kanzel aus der Spätrenaissance, die mit Porträts der Evangelisten sowie Darstellungen von Propheten geschmückt ist. Besonders bemerkenswert sind hierbei die Sprüche, die die Prophetendarstellungen umrahmen. Diese sind nicht nur in Deutsch, sondern in vielen unterschiedlichen Sprachen verfasst, unter anderem auch in Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Seltener in Kirchen anzutreffen ist das Heilige Grab als Erinnerungsobjekt. In St. Jakobus befindet es sich in einer Nische der nördlichen Langhauswand und stammt aus dem Jahr 1464. Es zeigt in Form einer Steinskulptur den toten Christus in einem offenen Sarkophag, umgeben von Wandmalereien mit figürlichen Darstellungen der drei Marien sowie von Johannes, Josef und Nikodemus, die den Tod Christi betrauern. Außerdem erinnerte Marie-Luise Kohler an die Kunstgegenstände, die im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts von Barbara Sophie, der Witwe des württembergischen Herzogs Johann Friedrich, an die Kirche gestiftet wurden, darunter zwei prächtige Epitaphien, die an der südlichen Langhauswand angebracht sind. In der Nähe der Kanzel befindet sich ein besonderes Detail. In einer Fensterlaibung findet sich die Wandmalerei, die den Namenspatron der Kirche, den Heiligen Jakobus zeigt. Er ist in seiner Funktion als Schutzpatron der Pilger und Wallfahrer entsprechend mit Pilgermuschel und Pilgerstab dargestellt. Der Ortstermin in Brackenheim war für mich eine spannende Erfahrung. Die Kirche beeindruckt vor allem durch die kunsthistorischen Schätze, die sie beherbergt. Es war sehr interessant, mehr über die Kunstgegenstände zu erfahren und damit viele praktische Erfahrungen zu sammeln.

-

-

Kruzifix. Foto: LKAS

-

-

Jakobusdarstellung. Foto: LKAS

-

-

Heiliges Grab. Foto: LKAS

-

-

Inenraum mit Heiligem Grab. Foto: LKAS

-

-

Innenraum mit Kanzel: Foto: LKAS

9. April 2025 | Andreas Butz | Fotografie, Jubiläum, Kirchen

Von den evangelischen Kirchen im inneren Stadtbereich Stuttgarts waren am Ende des Krieges sieben zerstört, elf schwer beschädigt, drei beschädigt, drei leicht beschädigt und eine unbeschädigt (Lutherhauskirche). Die zerstörten Kirchen waren: Hospitalkirche, Berger Kirche, Garnisonskirche, Gedächtniskirche, Rosenbergkirche, Gänsheidebetsaal, Ludwig-Hofacker-Kirche, Martinskirche. Schwer beschädigt waren: Stiftskirche, Leonhardskirche, Johanneskirche, Matthäuskirche, Friedenskirche, Pauluskirche, Lukaskirche, Petruskirche, Erlöserkirche, Heilandskirche, Thomaskirche. Beschädigt waren die Paul-Gerhardt-Kirche und die Kreuzkirche. Als nur leicht beschädigt wurden die Markuskirche, Waldkirche, und die Brenzkirche bezeichnet. Die Lutherkirche blieb unbeschädigt. Etwas weniger hart waren die Kirchen des äußeren Stadtgebietes betroffen. Aber auch von diesen 40 evangelischen Kirchen des äußeren Stadtgebietes waren 25 beschädigt.

Von den meisten dieser Kriegsruinen, die längst schon wiederaufgebaut oder wie im Falle der Garnisonskirche weggeräumt sind, besitzt das Landeskirchliche Archiv in seiner Bildersammlung Fotografien, die den Zustand direkt nach dem Krieg dokumentieren. Die Fotos finden sich im Fotobestand des Diakonischen Werkes und in der Fotosammlung des Landeskirchlichen Archivs.

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Stiftskirche. Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4364

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Stiftskirche. Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4383

-

-

Die im Zweiten Weltkrieg stark zerstörte Stuttgarter Leonhardskirche (1945). AS 1 (Fotosammlung Landeskirchliches Archiv), Nr. 1593.

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Leonhardskirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4380

-

-

Gottesdienst in einer im Zweiten Weltkrieg zerstörten Stuttgarter Kirche (Matthäuskirche oder Heslacher Kirche) (1945). AS 1 (Fotosammlung Landeskirchliches Archiv), Nr. 1595

-

-

Zerstörte Kirchen, hier: Friedenskirche. (ca. 1950) Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4360

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Rosenbergkirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4361

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Heilandskirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4362

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Berger Kirche. Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4363

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Martinskirche. Paul Hommel, Künzelsau.L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4365

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: alte Dorfkirche Botnang.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4366

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: alte Dorfkirche Botnang. Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4367

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Martinskirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4371

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Erlöserkirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4372

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Gedächtniskirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4373

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Petruskirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4374

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Paul-Gerhard-Kirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4376

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Thomaskirche (Kaltental). Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4377

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Berger Kirche. Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4379

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Johanneskirche. Paul Hommel, Künzelsau.L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4381

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Johanneskirche. Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4382

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Pauluskirche. Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4378

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Pauluskirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4370

2. April 2025 | Daniel Miller Martínez | Inventarisation

Am 19. März hatten die Praktikantin Frau Janine Riehl und ich, Daniel Miller Martínez, die Gelegenheit, zusammen mit Frau Dr. Anette Pelizaeus das Ulmer Münster und die dortigen Vasa Sacra zu inventarisieren. Es war ein faszinierendes Erlebnis, das ich gerne teilen möchte.

Am 19. März hatten die Praktikantin Frau Janine Riehl und ich, Daniel Miller Martínez, die Gelegenheit, zusammen mit Frau Dr. Anette Pelizaeus das Ulmer Münster und die dortigen Vasa Sacra zu inventarisieren. Es war ein faszinierendes Erlebnis, das ich gerne teilen möchte.

Allein durch die schiere Größe der Kirche war ein größeres Team und zwei Kameras vonnöten. Die Sonne schien prächtig auf das prestigeträchtige Münster, und wir waren alle gespannt auf die bevorstehende Aufgabe. Die damalige Aushilfsmesnerin Frau Heilbronn führte uns ein wenig herum und erzählte uns zahlreiche Anekdoten aus der Geschichte des Ulmer Münsters. Wir hatten die Befürchtung, dass es im Münster unfassbar kalt sein würde – und das war auch der Fall. Glücklicherweise waren jedoch die neu angebaute Sakristei und die Konrad-Sam-Kapelle beheizt. In letzterer breiteten wir uns aus, um die Vasa Sacra zu inventarisieren. Währenddessen begann die Praktikantin Frau Riehl, das Innere des Ulmer Münsters zu fotografieren.

Mein persönliches Highlight war es, durch die verschiedenen Räume in den Türmen zu spazieren und die diversen Dachgestühle zu besichtigen. Jeder neue Raum war eine Überraschung für sich, da viele verzierte Bauteile, die später im Bauplan verworfen wurden, dort gelagert waren. Man konnte mehrere Spuren von Planänderungen während des Baus erkennen.

Insgesamt war es ein lehrreicher und spannender Tag. Die Vielfalt der Räume und die historischen Veränderungen im Ulmer Münster haben mich besonders beeindruckt. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, an dieser Inventarisation teilzunehmen und mehr über die Geschichte und Architektur dieses beeindruckenden Bauwerks zu erfahren.

Fotos: LKAS