Artikel in Digitalisierung

30. April 2025 | Uwe Heizmann | Digitalisierung, Jubiläum

Im April 1947 beauftragte die Kirchenleitung alle württembergischen Gemeinden, die Zeit des Nationalsozialismus, des Kriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit in einer Kriegschronik zu dokumentieren. Sie gab dafür ein Schema vor, an dem sich die Gemeinden orientieren sollten. Viele Pfarrer kamen der Anweisung nicht nach: Teils hatten sie schlicht keine Zeit, teils schreckten sie aber auch davor zurück, Gemeindeglieder bloßzustellen. Es kamen aber bis zum Abschluss der Aktion im Jahre 1957 immerhin ungefähr 270 Kriegschroniken zusammen. Ihr Umfang reicht von einer Seite bis über fünfzig Seiten, und ihre Qualität schwankt enorm. Insgesamt bilden sie aber eine einzigartige Quelle für die Zeit des Nationalsozialismus, des Krieges und des Kriegsendes auf lokaler, kirchlicher Ebene. Wir haben den gesamten Bestand der überlieferten Kriegschroniken digitalisieren lassen und ihn nun anlässlich der 80 Jahre Kriegsende online zugänglich gemacht. Entdecken Sie die Vergangenheit mittels dieser faszinierenden Quellen!

Zugang zu den Kriegschroniken über unsere Online-Suche (nach Orten alphabetisch)

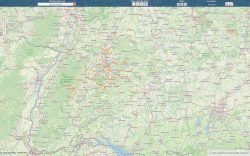

Zugang zu den Kriegschroniken über einen Geo-Browser

Einen Beitrag zu den Kriegschroniken mit einem Beispiel aus Waldenbuch finden Sie hier.

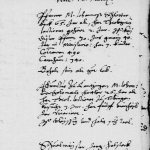

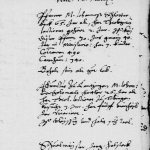

Das Beitragsbild zeigt einen Ausschnitt eines Kriegsberichtes betreffs Schlichten bei Schorndorf. Der Pfarrer von Baiereck hat zur Illustration in die rechte obere Ecke des Schreibens von 1944 eine Skizze der aufgrund eines Luftangriffs abgebrannten Gebäude des Dorfes eingezeichnet. Der erste Absatz lautet in Transkription:

In der für Stuttgart verhängnisvollen Nacht vom 12. auf 13. September d.J. ist zwischen 22 u. 23 Uhr in dem zur Pfarrei gehörigen, gegen 300 Einwohner zählenden u. 5 km von Schorndorf entfernt auf dem Schurwald gelegenen Dorf Schlichten durch feindlichen Bombenwurf ein Großfeuer entstanden, durch welches 12 Wohn- und Ökonomiegebäude u. eine für sich stehende Scheuer vollständig, 1 Gebäude zur Hälfte eingeäschert worden sind (etwa ein Fünftel der Gebäude des Dorfes); auch die kleine Kirche hat beträchtlichen Schaden erlitten. 12 Familien sind obdachlos geworden und haben fast ihr gesamtes bewegliches Eigentum u. ihre Vorräte an Heu, Stroh u. Frucht verloren. Menschen sind (gottlob!) nicht umgekommen, auch kein Großvieh, dagegen einige Kälber, Schweine u. einiges Geflügel. An den meisten Häusern des Dorfes sind die Dächer durch Bruch u. Verschiebung der Dachziegel beschädigt u. viele Fensterscheiben zertrümmert worden.

Der Bericht zu Schlichten ist hier: A 126 (Evangelischer Oberkirchenrat – Sachakten ca. 1775-2000), Nr. 2715 zu finden, und zwar unter der Quadrangel 235.

Die Meldung der württembergischen Landeskirche zur Veröffentlichung der Kriegschroniken finden Sie hier.

26. Februar 2025 | Andreas Butz | Digitalisierung, Genealogie, Interkultur

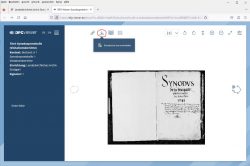

Zwischen 1963 (ab 1966 im Rahmen des staatlichen Programms der Sicherungsverfilmung von wertvollem Kulturgut) und 1999 wurden umfassend Daten über die württembergischen Kirchenbücher erhoben und alle diesbezüglichen Bände verfilmt. Die damals entstandenen 2237 Mikrofilme mit Kirchenbüchern waren die Grundlage für die Erstellung von Digitalisaten dieser Quellen, welche nun über das Kirchenbuchportal Archion online eingesehen werden können. In den zehn Jahren nach dem Online-Gang von Archion tauchten immer wieder einzelne Kirchenbücher auf, von denen man bei der Verfilmungsaktion offenbar keine Kenntnis hatte, beziehungsweise, die man übersehen hatte. Diese Bände haben wir stillschweigend digitalisieren lassen und jeweils an das Kirchenbuchportal weitergeleitet. Ein besonders schöner Fall sind die Seelenregister der Stuttgarter Hospitalkirche, auf deren Vorhandensein im Bestand des Pfarrarchivs uns eine Familienforscherin aufmerksam machte. Wir haben die Bände digitalisieren lassen.

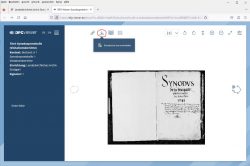

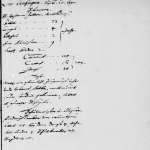

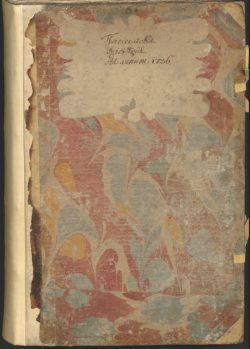

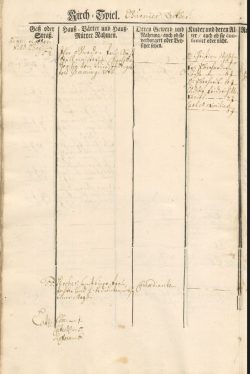

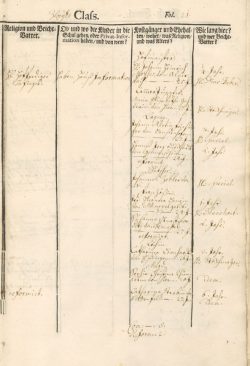

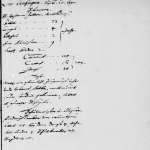

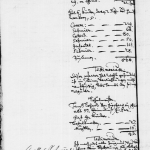

Es handelt sich um insgesamt vier umfangreiche Bände, nämlich aus den Jahren 1736, 1741, 1744 und 1747. Der erste dieser Bände trägt auf dem Einband die Aufschrift „Thurnieracker. Kirchspiel. A.D. 1736“ und auf dem Innentitel findet sich folgende Information: „Beschreibung aller Hausväter und aller Hausmütter samt deren Professionen, Kinder und Kostgänger und Ehehalten, woher und wie lange dieselbigen allhier und welcher Religion sie sein, auch was Beichtväter sie haben, und zwar soviel den Thurnieracker betrifft“. Die Bezeichnung Turnieracker für das Stadtviertel bezieht sich auf einen mittelalterlichen Turnierplatz, der in der frühen Neuzeit als Stuttgarter Vorstadt bebaut wurde. Während die Vorstadt Bohnenviertel östlich der Altstadt ein Handwerkerviertel war, bildete das Turnierackerviertel eine Wohngegend für die Ehrbarkeit, also für die reicheren Bürger Stuttgarts, und wurde auch „reiche Vorstadt“ genannt. Die zuständige Pfarrkirche war die Hospitalkirche, die aus einem Ende des 15. Jahrhunderts auf dem Gebiet des alten Turnierplatzes begründeten und schon 1536 bei der Reformation aufgelösten Dominikanerkloster hervorging und sich mitten in diesem Stadtviertel befindet. Der Inhalt der vier Bände ist jeweils in zehn Klassen unterteilt, wobei jede Klasse einige Straßen des Viertels und ihrer Haushalte enthält. Leider sind keine Straßennamen und Hausnummern angegeben, sondern die Standorte der Häuser beschrieben mit Hinweisen wie zum Beispiel „beim Rotenbildtor“, beim „Löwen“ (vermutlich ein Gasthaus), beim Gymnasium, beim Specialathaus (also beim Dekanat). Neben den Haushaltsvorständen, deren Berufe angegeben sind, enthalten die Einträge auch Informationen zu den Kindern und den Schulen, die diese besuchen, sowie zum Hausgesinde. Das Hausgesinde setzte sich vor allem aus Mägden zusammen, aber auch aus Knechten, Köchen, Sekretären, Gesellen und ähnlichem. Mit den oben genannten altertümlichen Begriffen „Kostgänger“ und „Ehehalten“ sind Untermieter und das Gesinde gemeint. Die damalige Bewohnerschaft des Stadtviertels lässt sich Haus für Haus rekonstruieren. Ein alphabetischer Namensindex am Ende der Bände ermöglicht den Zugang zu den Einträgen nach dem Namen der gesuchten Person. Im Jahr 1736 hatte das Stadtviertel 4680 Einwohner, unter denen sich neben den Angehörigen der protestantischen Konfession in geringem Maße auch Katholiken, Reformierte, Separatisten und Juden befanden.

Die vier Bände dürften in erster Linie für Familienforscher interessant sein. Allerdings ist zu erwarten, dass die in den Bänden enthaltenen Informationen auch für die Erforschung der Stadtgeschichte, insbesondere die Erforschung der sozialen Struktur des Stadtviertels, interessant sein dürften. Eine kursorische Durchsicht der Einträge zeigt, dass es sich bei den Besitzern der Häuser dieses Stadtviertels nicht selten um Mitglieder der Stuttgarter Obersicht beziehungsweise der damaligen Prominenz handelte. Es würde sich von dem her anbieten, diese Bände heranzuziehen, wenn man über bekanntere Personen der damaligen Zeit forscht, die in Stuttgart lebten.

Die Bände sind auf Archion hier zu finden:

Seelenregister 1736 Band 6

Seelenregister 1741 Band 7

Seelenregister 1744 Band 8

Seelenregister 1747 Band 9

-

-

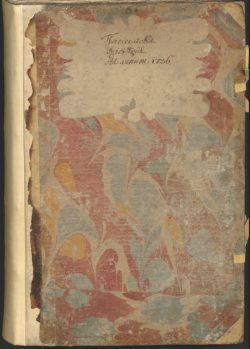

Einband von Band I (1736)

-

-

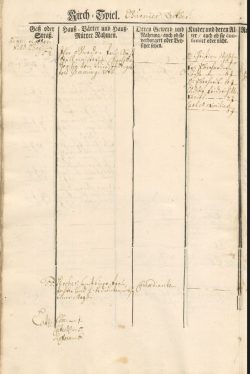

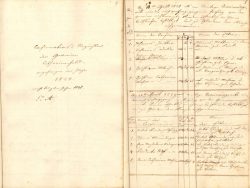

Beispielseite Eintrag für Sophia Charlotta von Kniestätt, Oberstallmeisterin (d.h. Ehefrau des Oberstallmeisters), die beim Rotenbildtor wohnte, mit ihren Kindern

-

-

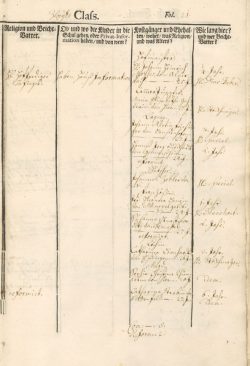

Hausgesinde der Oberstallmeisterin v. Kniestätt, wie Hofmeister, Lakai, Kutscher, Köchin, Magd, aber auch zwei Französinnen (vielleicht Erzieherinnen der Kinder). Die Kinder gingen in keine Schule, sondern wurden von Hauslehrern unterrichtet. (erhielten „Privat-Instruktion“).

27. November 2024 | Uwe Heizmann | Bestand, Digitalisierung

Auf der Rechercheseite des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart kann über die Tektonik oder über die Suchfunktion nach vorhandenen Informationen zu Dekanats- und Pfarrarchiven recherchiert bzw. geschaut werden, von welchen Dekanats- und Pfarrorten Kirchenkonventsprotokolle online zur Verfügung stehen.

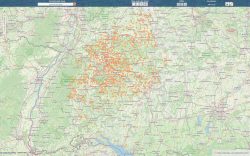

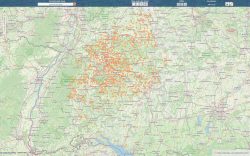

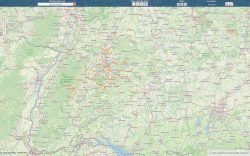

Das Archiv bietet nun zusätzlich einen „geografischen Zugang“ an, wodurch eine „geografische“ Suche nach vorhandenen Informationen möglich ist. Hierzu können über den DARIAH-DE Geo-Browser zwei Karten angezeigt werden, auf denen die Orte, zu denen Informationen vorliegen, als orange Punkte zu sehen sind.

Geo-Browser Dekanats- und Pfarrarchive

Anzeige der Metadaten 2

Auf der ersten Karte können über die orangen Punkte die Informationen zu den Archiven der Dekanats- bzw. Pfarrämter angezeigt werden, wohin der jeweilige Ort eingepfarrt ist bzw. war. Aufgrund teils wechselnder Filialverhältnisse können bei einigen Orten auch mehrere Archivbestände angezeigt werden. Durch einen Klick auf den Namen des Dekanats- bzw. Pfarramtes kann direkt zum entsprechenden Bestand auf der Rechercheseite des Archivs gesprungen werden. Die Struktur des Bestandes kann dort über das weiße Kreuz auf schwarzem Grund aufgeklappt werden. Weitere Informationen zur Benutzung der Rechercheseite sind auf suche.archiv.elk-wue.de zu finden.

Die Art der zu den Dekanats- bzw. Pfarrarchiven vorhandenen Informationen ist sehr unterschiedlich. Sie reicht von eingescannten Fragebögen aus den 1930er bis 1950er Jahren, über eingescannte Archivinventare aus den 1960ern bis 1990ern, bis hin zu vollständigen Datenbanken. Außerdem kann ein Archivbestand auch nur für die Onlinestellung der Kirchenkonventsprotokolle angelegt worden sein, so dass keine weitere Information vorliegt.

Geo-Browser Kirchenkonventsprotokolle online

Anzeige der Metadaten 1

Auf der zweiten Karte sind die Dekanats- bzw. Pfarrorte zu finden, von denen gescannte Kirchenkonventsprotokolle online zur Verfügung stehen. Auch hier kann durch einen Klick auf den Namen des Dekanats- bzw. Pfarramtes direkt zum entsprechenden Bestand auf der Rechercheseite des Archivs gesprungen werden.

Die Karten können durch einen Klick auf den schrägen Doppelpfeil rechts oben im Vollbild angezeigt werden.

Dekanats- und Pfarrarchive:

http://geobrowser.de.dariah.eu/embed/?kml=https://www.archiv.elk-wue.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/E_landeskirchlichesarchivneu/KML/EABW_Dekanats_und_Pfarrarchive_W.kml

Online zur Verfügung stehende Kirchenkonventsprotokolle:

DARIAH-DE Geo-Browser Ehttp://geobrowser.de.dariah.eu/embed/?kml=https://www.archiv.elk-wue.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/E_landeskirchlichesarchivneu/KML/EABW_Kirchenkonventsprotokolle_online.kmlmbedded Mode

24. September 2024 | Uwe Heizmann | Bestand, Digitalisierung

Nachdem bereits die Pfarrberichte bis ca. 1923 im Bestand A 29 seit Juni 2022 online stehen und die Benutzung derselben im Dezember 2023 verbessert wurde, stehen nun die Pfarrberichte (Pfarrberichte, Visitationsberichte und Inspektionsberichte) aus dem Zeitraum 1924 bis 1966 (vereinzelt auch früher oder später) im Bestand A 129 online zur Verfügung.

Die vom Ortspfarrer verfassten Pfarrberichte enthalten Informationen zur Kirchengemeinde, ihrem immobilen und mobilen Eigentum, zum Pfarrer und zum Kirchengemeinderat, aber auch zum Verhältnis zur katholischen Kirche, zu Sekten und zu den politischen Parteien sowie zu Schule und Religionsunterricht und zu den örtlichen sozialen Verhältnissen und etliche weitere Informationen. Die Pfarrberichte aus den 1930er und 1940er Jahren berichten zudem über die Verhältnisse zum Nationalsozialismus, Krieg, Kriegsende und Verhältnisse zu den als so genannte „Neubürger“ aufgenommen Flüchtlingen aus den Ostgebieten.

Zwei Anleitungen für die Erstellung eines Pfarrberichts sind im Abschnitt „Muster für Pfarrberichte“ zu finden, anhand denen genauer ersichtlich ist, was genau ein Pfarrbericht enthalten kann.

Die vom Dekan bzw. Prälaten, teils auch vom Schuldekan verfassten Visitationsberichte bzw. Randbemerkungen zu den Pfarrberichten und die Inspektionsberichte geben die Sicht des Visitators wieder und können in manchen Fällen auch der Sicht des Ortspfarrers widersprechen.

Weiter unten sind Beispiele zu den verschiedenen Thematiken aufgelistet.

Die Pfarr–, Visitations- und Inspektionsberichte sind keineswegs nur Quellen für Forschungen im engeren Gebiet der Kirchen- und Schulgeschichte, sondern auch für Fragestellungen aus dem Gebiet der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der politischen Geschichte – v.a. aus den 1930er und 1940er Jahren – oder der neueren Kulturgeschichte. Diese Quellengattung kann also für die ganze Bandbreite an Forschungsmöglichkeiten herangezogen werden, von der Bachelor- und Masterarbeit über die Doktorarbeit bis hin zur Habilitationsschrift und anderen akademischen Forschungen, aber auch für die Orts- und die Personengeschichtsschreibung.

Die Akten mit den Pfarrberichten sind pro Ort jahrgangsweise verzeichnet. Die Titelinformationen enthalten ferner Angaben zu den Filialen. Aufgrund der teils komplexen Parochialverhältnisse oder wegen der teilweise großen Anzahl an Filialen und Nebenorten sind diese jedoch nicht bei jeder Akte (vollständig) angegeben.

In einigen Fällen, in denen die Akten sehr umfangreich sind, ist im Enthält-Feld ein Inhaltsverzeichnis und im METS-/DFG-Viewer ein Inhaltsverzeichnis mit Sprungmarken zu finden. Aufgrund des Aufwandes konnte dies nur für einen kleinen Teil der Akten gemacht werden.

Die Pfarrberichte können abhängig davon, was der Pfarrer alles berichten wollte, sehr umfangreich sein und teils 50 Seiten und mehr umfassen. Beispielsweise schreibt der Dekan zum Pfarrbericht 1955 von Neckarhausen (49 Seiten): „Nachdem der Pfarrbericht schon fast ein Buch geworden ist, möchte ich auf einen ausführlichen Beibericht verzichten.“ (Nr. 3566-7, Beibericht des Dekans).

Insgesamt umfassen die Pfarrberichte im Bestand A 129 7.154 Verzeichnungseinheiten mit 143.934 Digitalisaten. Informationen zur Benutzung der Digitalisate bzw. zur Bedienung der Rechercheseite sind auf suche.archiv.elk-wue.de zu finden.

Beispiele zu den verschiedenen, in den Pfarrberichten behandelten Thematiken

Im Folgenden ist der Wortlaut aus der jeweiligen Quelle unverändert wiedergegeben, auch wenn die ein oder andere Formulierung unangemessen erscheint oder anstößig ist. Lediglich vorhandene Personennamen wurden abgekürzt.

Beurteilung der Pfarrer und Kirchenpfleger

Beurteilung der Bevölkerung

Verhältnis zu den Katholiken

Freikirchen und Verhältnis zur Religion

Verhältnis zum Nationalsozialismus

Sexualmoral und Abtreibung

Hexerei und Zauberei

Zustand des Pfarrhauses

Predigt im Radio

Maulbronn und sein Kloster

Beurteilung der Pfarrer und Kirchenpfleger

„Das Protokollbuch weist Lücken auf, die Verhandlungsniederschriften sind teilweise ganz dürftig, Unterschriften fehlen, seelsorgerliche und allgemeinkirchliche Fragen sind nicht besprochen worden. Ein trübes Bild der Amtsführung eines gewissenlosen Pfarrers.“

Aus dem Visitationsbericht Grabenstetten 1937 (LKAS, A 129, Nr. 3282-5).

„Pfarrer L. gehört zu den originellen Geistern unter den Ostpfarrern. Seiner Individualität nach ist er eine eigentümliche Mischung aus Gemüt (Humor,Beobachtungs -und Erlebnisgabe,Gedächtnis) und Sorglosigkeit (in puncto Handschrift,Orthographie,Formen des amtlichen Verkehrs,Verwaltung);“

Urteil des Dekans von Weikersheim über den Pfarrer von Vorbachzimmern 1951 (Nr. 3890-3, Visitationsbericht, S. 1). Bemerkenswert ist, dass der Dekan dies genauso, mit den fehlenden Leerzeichen nach dem Komma, geschrieben hat.

„Das Pfarrhaus ist kein schwäbisches Pfarrhaus. Weil das kinderlose Ehepaar stark seinen bürgerlichen hobbies [!] lebt (Autos, Hund u.a.). Die Pfarrfrau gibt sich redlich Mühe, aber schon die sprachliche Verständigung mit den Dorfbewohnern ist schwer.“

Visitationsbericht Möhringen 1965 (Nr. 3538-3, Visitationsbericht, S. 3).

„Es ist ihm nicht gelungen, sich in diesem ersten Amtsjahr mit den wesentlichen Dingen seines Amtes zu beschäftigen, sondern er verplempert seine Zeit und Kraft mit vielen Nebensächlichkeiten. […] Er schreibt dann unzählige Briefe und Denkschriften überallhin und wird der Schreck aller Ämter. […] Zu all dem Genannten tritt ein unernstes, unreifes Gehabe, z.B. schlechte Tischsitten, Herumvespern in der Gemeinde, gelegentlich auch dumme Sprüche und törichte Ausreden. […]

Bedauerlich ist endlich, daß das Ansehen des Pfarrers auch durch die Pfarrfrau untergraben wird. Diese versteht vom Haushalt, insbesondere vom Kochen, gar nichts. Ihre Kinder sind die schmutzigsten im Dorf. Sie selbst ist in der Kleidung eine Schlampe, daß man sich in der Gemeinde und im Pfarrkranz gleichermaßen entsetzt.“

Urteil des Dekans über den Pfarrer von Wiesenbach und dessen Ehefrau 1966 (Nr. 3945-11, Visitationsbericht, S. 1f).

„Kirchenpfleger G. verwaltet die Kirchenpflege nicht gewissenhaft genug, er ist schlampig und oberflächlich. Die Kasse ist auch nie in Ordnung. […] Am Liebsten würde ich ja beantragen, daß die Kirchengemeinde Benzenzimmern sich nach einem andern Kirchenpfleger umsieht, aber bei den besonderen Verhältnissen in Benzenzimmern, wo die halbe Gemeinde mit Kirchenpfleger G. verwandt ist und auch in anderen Angelegenheiten der Kirchengemeinde ein verschworenes Lager bildet, möchte ich von diesem Antrag aber zunächst mit Rücksicht auf den Frieden in der Kirchengemeinde Benzenzimmern, dann aber auch mit Rücksicht auf Pfarrer O., der wohl sehr darunter zu leiden hätte, absehen.“

Visitation Kirchheim/Ries-Benzenzimmern 1958 (Nr. 3426-7, Bemerkungen des Dekans, S. 2f).

Beurteilung der Bevölkerung

„Wirtshausbesuch der Burschen beginnt mit 17 Jahren, wenn der Vater zur Feier des Sonntags ein paar Pfennige herausrückt oder irgendwo ein Trinkgeld abgefallen ist. Man sitzt dann mehr oder weniger trübselig aber im Vollgefühl seiner männlichen Würde stundenlang hinter einem Glas Bier.“

Pfarrbericht Kocherstetten 1935 (Nr. 3436-4, Pfarrbericht, S. 10f).

„Schönaich hat in der Tat einen recht eigenen Charakter, welcher wohl auf viel fremdes Blut zurückzuführen ist, das nach dem 30jährigen Krieg hereinkam. Die Leute dort sich recht aufgeweckt, geistig regsame, und doch auch wieder zäh.“

Bemerkung des Dekans zum Pfarrbericht Schönaich 1933 (Nr. 3759-3, Bemerkung des Dekans, S. 1).

Die „Auswirkung“ des „fremden Bluts“ durch Zuzug nach dem 30jährigen Krieg beurteilt ein anderer Autor anders:

„Die Gründe für diese gewohnheitsmässige Unchristlich- und Unkirchlichkeit sind auch dieselben geblieben, ja es ist durch neuere Entwicklung ein weiterer dazugekommen.

a.) Ein Hauptgrund dürfte in der Struktur der Gemeinde zu finden sein. Die Gegend hat keinen eigenen völkischen Charakter, sie ist nicht schwäbisch, nicht fränkisch, nicht pfälzisch – und doch alles zugleich; dazu kommt dann noch ein kräftiger Tropfen Waldenserblut. Sodann ist das Gebiet wiederholt, bes. im 30jährigen Krieg arg mitgenommen und entvölkert worden, und wurde dann Auffüllgebiet. Die Zugezogenen werden auch nicht die edelsten ihres Stammes gewesen sein.

b.) Weiter wird ein Grund die Berufs- u. Standesschichtung sein. Die Steinhauer sind rauhe [!] Menschen, die jederzeit eine Vorliebe für Alkohol haben. reine [!] Bauern gibt es im Ort wenigstens nicht, oder nichtmehr, so ist man beides zugleich, Bauer und Arbeiter und keines ganz und teilt die Unzufriedenheit beider. Daneben stehen zahlreiche Beamte, von deren Standesdünkel man sich aus der Vergangenheit tragikomische Geschichten erzählt, und der auch heute noch nicht verschwunden ist, wenn er auch einen kräftigen Stoss erlitten hat.“

Pfarrbericht Maulbronn 1937/38 (Nr. 3514-4, Pfarrbericht, S. 1).

„Die Gemeinde Loffenau nimmt unter den Gemeinden des Bezirks eine Sonderstellung ein. Ihre Abgelegenheit und die dadurch bedingte jahrhunderte [!] lange Inzucht hat eine Bevölkerung geschaffen, in der geistig minderbegabte und psychisch labile Menschen einen hohen Prozentsatz bilden. Die einst oft lieblose Behandlung durch die Landeskirche – Strafstelle – und der wohlgemeinte Eifer früherer Pfarrer, jeden Pietismus fernzuhalten, hat dazu geführt, dass der ‘Separatismus‘ heute in Form von Freikirchen und Sekten in einer Mächtigkeit vertreten ist, wie in keiner 2. Gemeinde des Bezirks.“

Visitation in Loffenau 1954 (Nr. 3482-4, Visitationsbericht des Dekans, S. 1).

Verhältnis zu den Katholiken

„In letzter Zeit waren verschiedenen Mischehen zu trauen, bei denen jedoch stets evang. Kindererziehung gesichert werden konnte. Aber von Seiten des kath. Pfarramts wurde alles versucht, um dies zu verhindern. Der kath. Geistliche in Empfingen wollte den Bräutigam veranlassen, seine Braut wegen des vorhandenen Kindes auszubezahlen und nicht zu heiraten. Bei einem andern Fall schloß der kath. Geistliche von Nordstetten den kath. Bräutigam von der Kanzel aus feierlich von der Kirche aus und warnte vor dem Verkehr mit seinem Elternhause. Abends stand er persönlich Posten vor dem Gasthaus, in dem die Hochzeit stattfand, um alle Mädchen heimzuschicken, die zum Tanz wollten.“

Pfarrbericht Mühlheim am Bach 1928 (Nr. 3546-2, Pfarrbericht, S. 10f).

„Die Katholiken nehmen leicht zu durch Zuzug von Angestellten der Strickerei G.m.b.H. und der Ob. Elektr.-werke; die Gefahr der Mischehen ist vermehrt. Aber noch immer werden die Katholiken vielfach geistig aufgesaugt von ihrer evangelischen Umgebung, ausgenommen natürlich die Unkirchlichen. Bei der erdrückenden evangelischen Mehrzahl ist kein Boden für konfessionelle Reibereien.“

Pfarrbericht Mägerkingen 1931 (Nr. 3500-2, Pfarrbericht, S. 5).

„Direkte Eingriffe haben nicht stattgefunden. Ein ev. Mädchen von hier hat sich im Herbst 1929 katholisch trauen lassen, weil sie angeblich später in die Heimat des kath. Mannes ziehen wollen und sie es dort sonst nicht aushalten könne. Das Paar lebt aber noch hier und hat jetzt zwei kath. getaufte Kinder. Ein hier wohnhafter kath. Kaufmann hat sich seine evang. Frau von Baiersbronn geholt. Auf den Druck seiner Eltern hin liessen sie sich ebenfalls katholisch trauen. Es ist aber auch erfreulich, wie andere junge Leute fest hinstehen und ev. Trauung durchsetzten [!], auch wenn sie in vorwiegend kath. Gegenden kommen.“

Pfarrbericht Mühlhausen am Neckar 1932 (Nr. 3533-3, Pfarrbericht, S. 19).

„Seit kurzem […] ist mit dem katholischen Stadtpfarramt Bietigheim ein Vertrag bezüglich Benützung der Kirche zu kath. Gottesdiensten abgeschlossen worden, der damit begründet wurde, daß für alte und kränkliche Katholiken der Weg zur kath. Kirche in Bietigheim zu weit sei. Der wahre Grund dürfte der sein, daß etliche Katholiken sich in Metternzimmern zur evang. Kirche halten, besonders etliche Kinder.“

Visitationsbemerkungen des Dekans zum Pfarrbericht Metternzimmern 1948 (Nr. 3525-6, Visitationsbemerkungen, S. 1).

„Das Verhältnis zur Katholischen Kirche, die in Hofen eine sehr bewußte Vertretung hat, ist gut, wie schon an der Überlassung des katholischen Kinderschülchens zu evangelischen Gottesdiensten zu erkennen ist. Eine kurze Auslassung des Unterzeichneten über die Auswirkungen des neuen Mariendogmas im Ortsteil des Ev. Gemeindeblattes vom November 1950 veranlaßte den katholischen Pfarrer von Hofen zu einer vierseitigen Entgegnung in seinem Gemeindeblatt, die sichtlich der Sorge um seine Seelsorgekinder entsprungen war. Diese Kontroverse hat jedoch das freundlich korrekte Verhältnis zwischen beiden Gemeinden nicht gestört.“

Pfarrbericht Mitteltal 1951 (Nr. 3545-4, Pfarrbericht, S. 9f).

„Das evang. Element gewinnt stetig an Vorrang. Selbst kath. Kinder kommen zu unserem Kindergottesdienst. Die Katholiken hier haben wenig Kinder. Soweit sie nicht abziehen, werden sie wohl im Laufe der Jahre aufgesogen werden.“

Visitation in Botenheim 1956 (Nr. 3101-6, Pfarrbericht, S. 6f).

„Das Verhältnis zur katholischen Gemeinde ist mit dem Bau einer katholischen Kirche, deren Weihe am 24. Juni erfolgte, in ein neues Stadium getreten. Es gilt, wachsam zu bleiben und die klare evangelische Linie festzuhalten. Besondre Gefahrenpunkte sind die katholische Beichtpraxis und die Mischehenpraxis. Vor der Eingehung einer Mischehe kann nicht eindringlich genug gewarnt werden. Auf die Auswirkungen der katholischen Volksmission ist besonders zu achten.“

Auszug aus dem Kirchengemeinderatsprotokoll Neckartenzlingen 1956 (Nr. 3571-10, Auszug aus dem Kirchengemeinderatsprotokoll, S. 2).

„Die katholische Kirche ist in den letzten Jahren durch den Zuzug der Heimatvertriebenen stark gewachsen. Sie hat eine neue große Kirche gebaut. Das Verhältnis zu ihr und ihrem Leiter, Stadtpfarrer Schmitt, ist freundlich, zu besonderen Veranstaltungen (Einführung des neuen evang. Pfarrers, Grundsteinlegung der katholischen Kirche) wird der Pfarrer der anderen Konfession eingeladen und zum Sprechen aufgefordert.“

Pfarrbericht Metzingen 1957 (Nr. 3524-9, Pfarrbericht, S. 15).

„Die katholische Gemeinde […] hat in Maulbronn seit 1956 eine eigene Kirche und seit 1958 einen eigenen Kindergarten. Das Verhältnis zu dem katholischen Pfarrer hätte ich mir vom Oberland aus, wo ich 25 Jahre war, schöner vorgestellt, wenn es auch nicht zu irgendwelchen Konflikten kam. Aber die Art der Werbung für den katholischen Kindergarten und die Gerüchte über Ausfälle gegen die evangelische Seite von der Kanzel erhöhen auch bei anderen nicht das Ansehen des katholischen Stadtpfarrers. Bei der Einweihung der katholischen Kirche 1956 erinnerte er an die Trauer bei der Tempeleinweihung nach der Gefangenschaft in der Erinnerung an die Herrlichkeit des ersten Tempels. ‘Ähnlich mag es manchen unter uns heute gehen‘.“

Pfarrbericht Maulbronn 1961 (Nr. 3514-7, Pfarrbericht, S. 13f).

Freikirchen und Verhältnis zur Religion

„Münster ist bestimmt durch die große Neuapostolische Gemeindebildung, die den zur Zeit größten ‘kirchlichen‘ Raum am Ort hat, und durch die böse Pfingstbewegungsgemeinde von H. L. (z. Z. Krähwinkel bei Schorndorf). Ich fürchte, daß [Pfarrer] K. ihre Tätigkeit etwas zu optimistisch beurteilt. Das stärkste Kennzeichen Münsters aber ist der totale Unglaube, die Gottlosigkeit als Normalzustand, das Ergebnis des Freidenkertums während und nach dem ersten Weltkrieg.“

Bemerkungen des Prälaten zur Visitation Münster am Neckar 1952 (Nr. 3553-3, Bemerkungen des Prälaten).

Verhältnis zum Nationalsozialismus

„Wir dürfen mit Dank anerkennen, dass unser Volk durch die nationale Revolution vor dem Bolschewismus bewahrt geblieben ist und stellen und vertrauensvoll auf den Boden des nationalen Staats. […] Wenn die SA und HJ in letzter Zeit ihre Leute am Sonntag morgen [!] auch während der Zeit des Gottesdienstes zu Übungen in Anspruch genommen hat, so ist das als eine Übergangserscheinung zu betrachten, die wieder verschwinden wird, wenn man die hereindrängenden Massen etwas in die Hand genommen hat.“

Merklingen (Weil der Stadt), Auszug aus dem Kirchengemeinderatsprotokoll 25.06.1933 (Nr. 3523-3, Auszug aus dem Kirchengemeinderatsprotokoll, S. 1).

„Die Sonntagsheiligung befindet sich stark in Auflösung. Seitdem am Sonntag Vormittag [!] S.A., H.J. pol. Leiter usw. ihren Dienst ansetzen und durchführen, fällt in weiten Kreisen beim Versäumen des Gottesdienstes am Sonntag Morgen [!] auch das schlechte Gewissen weg.“

Pfarrbericht Merklingen (Weil der Stadt) 1937 (Nr. 3523-4, Pfarrbericht, S. 2).

Sexualmoral und Abtreibung

„Einer Aeuserung der hiesigen Hebamme nach scheint die Abtreibung in manchen Familien überhaupt noch nicht bekannt zu sein. Doch wird wohl auch einmal im Blick auf kinderreiche Häuser gesagt: wie kann man auch so viel Kinder haben, wenn es Mittel dagegen gibt!“

Pfarrbericht Mitteltal 1932 (Nr. 3533-3, Pfarrbericht, S. 4).

„Im Dorf herrscht ein Kommen und Gehen. Auch sonst herrscht viel Unruhe im Dorf, eben weil man auf der Jagd nach dem Glück ist.. Uneheliche Geburten sind selten. Man weiß sie zu vermeiden.. […]

Voreheliche Geschlechtsgemeinschaft …bis das Kind kommt…. werden unumwunden zugegeben.“

Pfarrbericht Mönsheim 1961 (Nr. 3536-7, Pfarrbericht, S. 3). Die mehrfachen Punkte stammen vom Autor des Pfarrberichts.

Hexerei und Zauberei

„Erwähnt muss noch werden der Bauer F. M. auf dem Oedenhof. Er gilt als der Zauberei verdächtig. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, da er anscheinend mit mehr als 5 Büchern Mose rechnet, und da er seinen Bergspiegel um die Zeit der 12 heiligen Nächte an einem Kreuzweg vergraben soll. Ich glaube aber, dass bei ihm auch gewisse natürliche Gaben auf dem Gebiet des Hellsehens und der Naturheilkunde vorliegen, vielleicht auch suggestive und magnetische Kräfte.“

Pfarrbericht Mitteltal 1932 (Nr. 3533-3, Pfarrbericht, S. 16).

„Seit mehreren Jahren wird in unserer Gemeinde eine Familie in ungerechter Weise der Hexerei bezichtigt. Doch schlummerte die Sache bis zum Frühjahr 1958 mehr oder weniger ‘unter der Decke‘. Im April dieses Jahres entpuppte sich plötzlich der Vater einer Flüchtlingsfamilie mit 8 Kindern als Hexenbanner. Bei verschiedenen von der Hexerei angeblich ‘betroffenen‘ Familien sprach er vor und bot seine Künste an. Offensichtlich war diese Kunst sowohl weisse als auch schwarze Magie. Als eine der Familien nicht sofort zu seinen Diensten stand, weil sie bisher in gutem Einvernehmen mit der Hexenfamilie lebte und diese von diesem Treiben unterrichtete, da flammte die ganze Sache auf und brannte, zum Ergötzen einiger Mißmacher [!], aber auch zum Verdruß nicht weniger Gemeindeglieder, lichterloh. Besonders aufgebracht und bis aufs äusserste erregt zeigte sich die der Hexerei bezichtigt Familie. Zum Glück blieb der Brand bis heute auf die Muttergemeinde Beimbach beschränkt. Während der Pfarrer und mit ihm einige Gemeindeglieder versuchten, die einen von dem Irrtum solchen Treibens zu überzeugen, die andern zur gegenseitigen Versöhnung zu ermahnten und vor allem die verleumdete Familie herzlich und dringend zu bitten, sich von solchem Geschwätz nicht beunruhigen zu lassen, hatte eine aussenstehende Person die Sache bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Darauf kam es – unter grosser Beleiligung [!] der Gemeinde – am 30. Okt. 1958 zur Gerichtsverhandlung in Langenburg. Dabei wurde der angebliche Hexenbanner wegen Verleumdung zu drei Wochen Gefängnis verurteilt. Noch kaum von Langenburg zurück, wurde dieser von seinen Anhängern dazu bewogen, Berufung einzulegen. Dies geschah. Nun warten beide Seiten, teils mit Zittern, teils mit Freude, ob es nocheinmal zur Verhandlung kommt.“

Pfarrbericht Beimbach 1959 (Nr. 3046-7, Pfarrbericht, S. 14f).

Zustand des Pfarrhauses

„Besondere Not macht in Schömberg die Frage der Pfarrwohnung für die Familien K. und B.. Familie K. ist bei ihrer Grösse durch das Mitwohnen der Familie des Kurpfarrers im Pfarrhaus ziemlich beengt. Eines der Kinder muss in der Registratur schlafen, ein Mädchenzimmer, das den Namen verdient, ist nicht mehr vorhanden. Jugendkreise müssen im Wohnzimmer der Pfarrfamilie stattfinden, da das Jugendzimmer als Amtszimmer für Pfarrer B. dient.

Dabei ist Familie B. völlig ungenügend untergebracht. Das Amtszimmer, ein früherer Pferdestall, ist feucht und kalt. Im Schlafzimmer der Familie B. sind im Winter die Aussenwände vereist. Sowohl das Wohn- als auch das Schlafzimmer sind viel zu klein. Das Kinderschlafzimmer ist ausser Hörweite des Elternschlafzimmers. Die Haushilfe muss auswärts schlafen.“

Inspektionsbericht Schömberg (Lkr. Calw) 1954 (Nr. 3758-5, S. 2).

„Wenn dazu noch eine solche Bruchbude von Pfarrhaus kommt, dann kann man, ohne Prophet zu sein, mit Sicherheit voraussagen, wieviele Bewerber sich, wenn Pfarrer K. einmal geht, für Schömberg finden werden, nämlich, wenn Gott nicht ein Wunder tut, kein einziger.“

Visitationsbericht Schömberg (Lkr. Calw) 1960 (Nr. 3758-8, Visitationsbericht, S. 3).

„P[farrer] P. wohnt in dem Pfarrhaus in solch einer Primitivität, daß seine Behausung eher an einen Gefechtsstand an der alten Rußlandfront erinnert wie an ein gastliches Pfarrhaus; er ‘zeltet‘ und ist jederzeit bereit, die Zeltpflöcke anderwärts einzuschlagen. Seine Frau ist nur sporadisch hier und hat die Wohnung im alten Großvillars, während er zwischen lauter zu Behelfsbücherständern verarbeiteten Holzkisten residiert. Dazu kommt, daß die Bauarbeiten an dem wegen des verfaulten Fachwerks zur Hälfte eingerissenen Kirchturm in vollem Gang sind und die Bauarbeiter im Pfarrhaus ein halbes Depot eingerichtet haben. So kann man verstehen, daß das Äußere seiner Umgebung sich gelegentlich in seinem Wesen spiegelt.“

Inspektionsbericht Unterheinriet 1963 (Nr. 3867-8, Inspektionsbericht, S. 1).

Predigt im Radio

„Manche Gemeindeglieder hören am Sonntag durch das Radio eine Predigt. Dabei werde aber von dem Gemeindeglied kein Bekenntnis in der Offentlichkeit [!] abgelegt, wie es durch den Kirchgang ein Bekenntnis zu seiner Kirche ablege.“

Auszug aus dem Kirchengemeinderatsprotokoll Neckargartach 1932 (Nr. 3565-3, Auszug aus dem Kirchengemeinderatsprotokoll, S. 3).

Maulbronn und sein Kloster

„Wenn man von einer festgefügten, schwäbischen Gemeinde herkommt, erscheint einem Maulbronn wie ein Sandhaufen, in dem ein schwerer Stein, das Kloster liegt. Der Stein bleibt ein Fremdkörper in diesem Sandhaufen, auch wenn der Sandhaufen immer grösser wird.“

Pfarrbericht Maulbronn 1954 (Nr. 3514-5, Pfarrbericht, S. 1).

„Die Kirche steht noch im Dorf. Der Maulbronner ist stolz, auf ‘sein Kloster‘, auch wenn er es von innen noch gar nicht gesehen hat.“

Pfarrbericht Maulbronn 1954 (Nr. 3514-5, Pfarrbericht, S. 3). Diese Aussage trifft heutzutage wahrscheinlich auch noch auf manche Maulbronner zu.

14. Februar 2024 | Uwe Heizmann | Bestand, Digitalisierung

Im Landeskirchlichen Archiv ist inzwischen eine weitere Schicht der Ortsakten archiviert und grob erschlossen worden. Die Akten dieses Bestandes wurden 2019 als Aktenschicht 1967-1989 aus der Registratur ausgesondert und dem Archiv übergeben. Etliche Akten aus diesem Zeitraum wurden jedoch nicht ausgesondert, sondern befinden sich noch in der in der laufenden Registratur. Unter http://suche.archiv.elk-wue.de/actaproweb/document/Best_d7692dab-28ef-45b7-828d-1cfe97b076cf sind die Informationen zum Bestand zu finden.

Bei der Aussonderung wurden die Akten nur grob über das Aktenzeichen erschlossen. Dies bedeutet, dass die Laufzeiten der einzelnen Akten zwischen (inklusive) 1967 und 1989 liegen. D.h. jedoch nicht, dass jede Akte Dokumente aus diesen Jahren enthält, teils sind nur wenige oder nur einzelne Dokumente enthalten. Eine genaue Laufzeit pro Akte wurde nicht erfasst, ebenso wenig der Umfang oder der genaue Inhalt der Akten.

Zu den Akten sind gescannte Einlaufkarteikarten vorhanden. Aus diesen ist zumindest der Inhalt der jeweiligen Akte ab ca. 1970 ersichtlich. Teils enthalten die Einlaufkarteikarten auch Daten zu Eingängen nach 1989. Diese sind nicht in den jeweiligen Akten vorhanden, sondern befinden sich noch in der laufenden Registratur.

Aufgrund des Aufwands wurden nur bei den interessanter erscheinenden bzw. umfangreicheren Akten die Einlaufkarteikarten als PDF-Dateien angebunden. Bei einigen Akten konnte die Einlaufkarteikarte jedoch nicht zugeordnet werden.

Vor allem die Akten mit den Visitationsberichten dürfte für einen breiten Forschendenkreis interessant sein, da diese Berichte nicht nur Informationen zu den ortkirchlichen Verhältnissen liefern, sondern auch zu den sozialen oder schulischen Verhältnissen. Außerdem enthalten sie Informationen über die Pfarrer und Pfarrerinnen, so dass nicht nur genealogisch-biografische Forschungen möglich sind, sondern auch sozialhistorische Untersuchungen dieser Berufsgruppe.

Beitragsbild: LKAS_A-229_Nr-1205 (Backnang Stiftskirche Mitte: Pfarrstelle Besetzung)_Einlaufkarteikarte (nur Ausschnitt)

12. Januar 2024 | Uwe Heizmann | Bestand, Digitalisierung

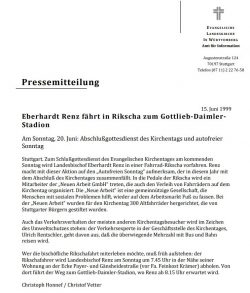

Bild: LKAS_A-243_Nr-60_990615_BischofsRikscha

Die digitalen Pressemitteilungen der Landeskirche von 1995 bis 2023 stehen nun auf der Beständeübersicht des Archivs http://suche.archiv.elk-wue.de/…/Best_9c8bd6ba-4b51… online zur Verfügung. Die Pressemitteilungen enthalten einerseits Bekanntmachungen der Landeskirche zu innerkirchlichen Veränderungen, wie z.B. die Einsetzung eines neuen Landesbischofs oder einer neuen Dekanin, oder Nachrufe anlässlich des Todes bedeutender Mitarbeitenden der Landeskirche. Andererseits spiegeln sie die Reaktion der Landeskirche auf innerdeutsche, aber auch weltweite Ereignisse wider. Die Pressemitteilungen sind chronologisch geordnet. Die Dateinamen weisen auf die Ereignisse oder Themen hin. Bei den Pressemitteilungen aus den 1990er Jahren sind diese Benennungen noch nicht sehr aussagekräftig. Ab 2020 sind im Enthält-Vermerk nur noch die Titel der Pressemitteilungen aufgelistet.

20. Dezember 2023 | Uwe Heizmann | Allgemein, Digitalisierung

Die digitale Nutzung auf unserer Recherche-Seite suche.archiv.elk-wue.de wurde verbessert.

Zum einen sind Verzeichniseinheiten, die Digitalisate enthalten, welche mit dem DFG-Viewer geöffnet werden, bereits in der Tektonik anhand des Augen-Symbols erkennbar. Die Digitalisate können durch Klick auf das Auge direkt aus der Tektonik geöffnet werden.

Natürlich können sie auch weiterhin wie bisher durch Klick auf „Im METS-Viewer öffnen“ in der Vollansicht der jeweiligen Verzeichnungseinheit geöffnet werden.

Zum anderen können aus dem DFG-Viewer die Digitalisate in hoher Auflösung einzeln heruntergeladen werden. Dies geschieht über einen Linksklick auf das Download-Symbol (siehe Bild) und anschließendem Rechtsklick auf „Einzelseite herunterladen“. Abhängig vom verwendeten Browser kann das jeweilige Digitalisate über „Ziel speichern unter …“ o.ä. auf die eigene Festplatte gespeichert werden.

Zum dritten wurde der Zugriff auf die Digitalisate der Pfarrbeschreibungen und Pfarrberichte aus dem Bestand A 29 deutlich verbessert. Im DFG-Viewer wurde ein Inhaltsverzeichnis eingefügt, über das die gewünschten Pfarrbeschreibungen bzw. Pfarrberichte direkt ausgewählt werden können. Die Nummerierung im Inhaltsverzeichnis entspricht den Unter-Nummern, die beim Zitieren aus den Pfarrbeschreibungen bzw. Pfarrberichten in der Quellenangabe verwendet werden. Z.B. würde die Quellenangabe für den Pfarrbericht 1878 von Adelmannsfelden „Landeskirchliches Archiv Stuttgart (LKAS), A 29, Nr. 27, Unter-Nr. 13“ lauten.

Bei Bedarf wird auch bei Verzeichnungseinheiten mit umfangreichen Digitalisaten in anderen Beständen ein Inhaltsverzeichnis eingefügt.

-

-

1. Zugriff über den DFG-Viewer

-

-

2. Zugriff über den DFG-Viewer

-

-

3. Einzelbild-Download

-

-

4. Auswahl über Inhaltsverzeichnis

22. August 2023 | Andreas Butz | Digitalisierung, Genealogie

Vor einem Jahrzehnt begann ein bahnbrechendes Experiment, das zu einem Erfolg auf vielen Ebenen wurde: die Gründung des Kirchenbuchportals. 2013 mit der Vision, Kirchenbücher digital allen Interessierten zugänglich zu machen, haben zwölf evangelische Kirchen die Kirchenbuchportal GmbH ins Leben gerufen. Heute nach 10 Jahren, kann Archion stolz auf die gewaltige Entwicklung und die zahlreichen Partnerschaften zurückblicken, die uns zu einem essenziellen Teil der Forschungsgemeinschaft gemacht haben.

Vor einem Jahrzehnt begann ein bahnbrechendes Experiment, das zu einem Erfolg auf vielen Ebenen wurde: die Gründung des Kirchenbuchportals. 2013 mit der Vision, Kirchenbücher digital allen Interessierten zugänglich zu machen, haben zwölf evangelische Kirchen die Kirchenbuchportal GmbH ins Leben gerufen. Heute nach 10 Jahren, kann Archion stolz auf die gewaltige Entwicklung und die zahlreichen Partnerschaften zurückblicken, die uns zu einem essenziellen Teil der Forschungsgemeinschaft gemacht haben.

Archion ist inzwischen weit über die Grenzen evangelischer Archive hinausgewachsen ist. In enger Zusammenarbeit mit mittlerweile 25 Partnerarchiven hat das Portal nun über 150.000 Kirchenbücher online – ein wahres Füllhorn an Spuren gelebter Vergangenheit. Mehr als 80.000 registrierte Nutzer können nun von überall auf der Welt auf diese kostbaren Quellen zugreifen. Das Kirchenbuchportal wird Archion auch in den kommenden Jahren weiter auszubauen und noch mehr historische Schätze auf die digitale Reise zu schicken.

Unser Archiv war von Anfang an mit dabei. Die Bereitstellung der Kirchenbücher auf Archion hat auch unsere Arbeit verändert und für viele Forschende den Zugriff auf die württembergischen evangelischen Kirchenbücher sehr erleichtert. Die gute Zusammenarbeit mit dem Kirchenbuchportal Archion ist auch für uns ein Grund zur Freude. Ad multos Annos!

22. Juni 2023 | Andreas Butz | Digitalisierung, Genealogie

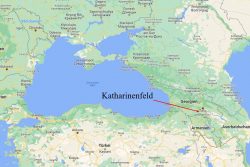

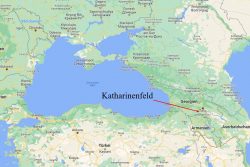

Historische Kirchenbücher der evangelischen Kirchengemeinde Katharinenfeld können nun als Digitalisate eingesehen werden. Online einsehbar sind folgende Register: Taufregister (1827-1835), Konfirmandenregister (1828-1848), Eheregister (1827-1843), Totenregister (1827-1843), Totenregister (1864-1889) sowie das Personalbuch der evangelisch-lutherischen Gemeinde (1891-1914).

Konfirmandenregister von Katharinenfeld

Die Siedlung Katharinenfeld wurde im Jahr 1819 von württembergischen Auswanderern westlich von Tiflis gegründet und nach Katharina, der Gemahlin von König Wilhelm von Württemberg (eine Schwester von Zar Alexander) benannt. Der Hintergrund der Gründung von schwäbischen Ansiedlungen im Bereich des Kaukasusgebietes waren wirtschaftliche Notlagen in der Heimat und religiöse Vorstellungen. Besonders das Jahr 1816 mit seinen klimatisch bedingten Missernten sorgte für einen wirtschaftlich motivierten Auswanderungswunsch. Chiliastische Vorstellungen vom nahenden Weltende verbanden sich mit einem radikalen Pietismus (bzw. Separatismus) und dem Wunsch beim jüngsten Gericht möglichst nahe am Heiligen Land zu sein, in das eine Auswanderung damals aber noch nicht möglich war. Die Einwanderung in das südliche Kaukasusgebiet war jedoch möglich und wurde von Russland, das diese Gebiete kurz vorher erobert hatte auch durch Gewährung von Grund und Boden, Steuerfreiheit und anderen Vergünstigungen an die Siedler begünstigt. Nach anfänglichen großen Schwierigkeiten konsolidierten sich die Siedlungen ökonomisch und gesellschaftlich. In Sowjetzeiten wurde die Ortschaft in Luxemburg umbenannt (nach Rosa Luxemburg). Das kirchliche Leben wurde in Sowjetzeiten sehr eingeschränkt aber die Siedlungen bestanden noch bis zur im Jahr 1941 verordneten Deportation der Einwohner in andere Gegenden der UdSSR. 1944 erhielt Katharinenfeld seinen heutigen Namen Bolnisi. Die Nachfahren der früheren Bewohner wohnen mittlerweile zum großen Teil in Deutschland.

Die heutige evangelische Kirchengemeinde von Bolnisi gehört zur Evangelisch-Lutherische Kirche in Georgien und dem Südlichen Kaukasus.

Verwendete Literatur: Verlorene Spuren. Schwäbische Auswanderung in den Kaukasus. Dokumentation zur Ausstellung im Heimatmuseum Reutlingen (2017)

22. Mai 2023 | Tamara Scheck | Digitalisierung, Museale Sammlung

Den Internationalen Museumstag am 22. Mai haben wir zum Anlass genommen, unsere Museale Sammlung online zu stellen. Unter AS 9 finden Sie auf unserer Internetseite Landeskirchliches Archiv Stuttgart – Suche (elk-wue.de) rund 15.000 Objekte. Neben Zeugnissen kirchlicher und privater Frömmigkeit sind christliche Skulpturen, Gemälde, Grafiken und liturgische Gegenstände aus der Arbeit evangelischer Verbände und Vereine, der Diakonie und der Mission enthalten. Unsere Sammlungsstücke stehen für Ausstellungen und Filmaufnahmen von Museen und Kirchengemeinden zur Verfügung. Viel Spaß beim Recherchieren und Entdecken unserer Museumsschätze!

Beispiel für eine Verzeichnungseinheit mit anklickbarem Digitalisat

15. Februar 2023 | Uwe Heizmann | Digitalisierung

Viele werden Audiokassetten noch aus der eigenen Kindheit und Jugend kennen, als sie darauf Musik aus dem Radio, von anderen Audiokassetten oder von CDs aufgenommen und sich so ihre eigenen Mixtapes zusammengestellt hatten. Audiokassetten wurden aber auch für andere Aufnahmen benutzt. Immer wieder gelangen aus Nachlässen von Mitgliedern von Bibel- oder Hauskreisen Audiokassetten mit Aufnahmen von Predigten oder Vorträgen zu religiösen Themen v.a. aus den 1980ern und 1990ern ins Landeskirchliche Archiv Stuttgart. Diese Aufnahmen gewähren neben den üblichen amtlichen Akten einen Einblick ins geistliche Leben dieser Jahrzehnte in Württemberg und würden sogar eine Forschung zu den rhetorischen Fähigkeiten der Sprechenden ermöglichen.

Die Audiokassetten werden genauso wie andere Archivalien verzeichnet. Da anzunehmen ist, dass in einigen Jahrzehnten kein Abspielgerät für Audiokassetten mehr zur Verfügung steht, werden die darauf befindlichen Aufnahmen digitalisiert, um sie auch zukünftigen Generationen zugänglich zu machen. Außerdem ermöglichen Audiodateien eine leichtere, z.B. auch vergleichende Nutzung.

Aktuell verzeichnet und digitalisiert Felix Kräutl im Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahrs in der Denkmalpflege die Audiokassetten aus dem Bestand D 151, dem Nachlass von Ortwin Schweitzer, des Leiters des Hauskreisreferats des Amts für missionarischen Dienste der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Über die dafür notwendigen Vorarbeiten schreibt er:

„Aktuell digitalisiere ich einige Kassetten, vor allem gut 250 Kassetten aus dem Nachlass Ortwin Schweitzers. Bevor wir mit dem Digitalisieren beginnen konnten, musste ich die gut 300 unsortierten Kassetten erst einmal sortieren und feststellen, ob sie denn auch archivwürdig sind oder auskassiert werden sollen. Ich musste genau darauf achten, ob es nun Kassetten aus dem Handel oder doch selbst aufgenommene waren und musste bei denen aus dem Handel prüfen, ob an den darauf befindlichen Aufnahmen Ortwin Schweizer mitwirkt oder ob er diese nur erworben hat und diese folglich nicht archivwürdig sind.“

Die Digitalisierung erfolgt über ein handelsübliches Doppel-Kassettendeck, einer externen Soundkarte und der Open-Source-Software „Audacity“. Die erzeugten Audiodateien werden im FLAC-Format (Free Lossless Audio Codec) gespeichert und im DIMAG, dem digitalen Magazin des Archivs archiviert.

20. Juni 2022 | Uwe Heizmann | Allgemein, Digitalisierung

Nach umfangreichen Vorarbeiten und den ein oder anderen zu überwindenden technischen Problemen, verbessert das Landeskirchliche Archiv Stuttgart sein Online-Angebot mit einem großen Schritt: ab sofort sind auf der Webseite suche.archiv.elk-wue.de Informationen zum größten Teil der im Archiv archivierten Bestände für die Öffentlichkeit zugänglich. Dabei reicht das Spektrum von wenigen Informationen – Bestandsname, Bestandssignatur, Laufzeit – bei noch unerschlossenen Beständen, über eingescannten Fragebögen zu pfarramtlichen Registraturen aus den 1940er und 1950er Jahren, eingescannten Findbüchern aus den 1960er bis 1980er Jahren, bis hin zur vollständigen Erschließungsinformationen zu den einzelnen Verzeichnungseinheiten eines Bestandes.

Als Krönung bietet das Archiv zudem bei vielen Beständen Digitalisate von Bänden, Büscheln oder Fotos, die bequem orts- und zeitunabhängig online benutzt werden können. Aktuell stehen 869.146 Digitalisate mit einem Umfang von 7.250 GB von 3.350 Verzeichnungseinheiten aus 113 Beständen online zur Verfügung.

Der Zugriff auf die Informationen und Digitalisate kann auf zwei Wegen geschehen. Zum über die Tektonik (das „Inhaltsverzeichnis“ des Archivs), zum anderen über die Suchfunktion.

Folgende Bestände sind vollständig digitalisiert:

- Visitationsberichte 1581 bis 1822 (A 1)

- Sitzungsprotokolle des Konsistoriums 1556 bis 1922 (A 3)

- Nachlass Theophil Wurm 1883 bis 1986 (D 1)

- Evangelische Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg / Theodor Dipper 1930 bis 1969 (D 31)

- Nachlass Heinrich Fausel 1923 bis 1966 (D 33)

- Nachlass Werner Oloff 1945 bis 1968 (D 113)

Folgende Bestände sind teilweise, dies aber umfangreich, digitalisiert:

- aus A 13: Zeugnisbücher 1614 bis 1897

- aus A 29: Pfarrbeschreibungen und Pfarrberichte 19. Jahrhundert bis ca. 1923

Außerdem hat das Landeskirchliche Archiv damit begonnen, die Kirchenkonventsprotokolle ausgewählter Dekanat- und Pfarrämter zu digitalisieren. Von folgenden Dekanat- und Pfarrämtern stehen die überlieferten Kirchenkonventsprotokolle bereits vollständig digital zur Verfügung:

- Dekanatamt Aalen (F 1)

- Dekanatamt Bad Cannstatt (F 3)

- Dekanatamt Bad Urach (F 4)

- Dekanatamt Balingen (F 5)

- Dekanatamt Besigheim (F 6)

- Dekanatamt Biberach (F 8)

- Dekanatamt Freudenstadt (F 17)

- Dekanatamt Gaildorf (F 18)

- Dekanatamt Heidenheim (F 21)

- Dekanatamt Kirchheim unter Teck (F 24)

- Dekanatamt Künzelsau (F 25)

- Dekanatamt Marbach (F 29)

- Dekanatamt Nagold (F 32)

- Dekanatamt Öhringen (F 37)

- Dekanatamt Ravensburg (F 38)

- Dekanatamt Reutlingen (F 39)

- Dekanatamt Tuttlingen, mit Hohentwiel (F 47)

- Dekanatamt Weikersheim (F 51)

- Pfarramt Alpirsbach (G 758)

- Pfarramt Baiersbronn (G 759)

- Pfarramt Bernhausen (G 69)

- Pfarramt Beuren (G 461)

- Pfarramt Beutelsbach (G 756)

- Pfarramt Bietigheim (G 82)

- Pfarramt Birkach (G 709)

- Pfarramt Bodelshausen (G 566)

- Pfarramt Botenheim (G 153)

- Pfarramt Böttingen (G 27)

- Pfarramt Bronnweiler (G 487)

- Pfarramt Dettenhausen (G 568)

- Pfarramt Dettingen am Albuch (G 300)

- Pfarramt Dietersweiler (G 760)

- Pfarramt Dornstetten (G 761)

- Pfarramt Dottingen-Steingebronn (G 32)

- Pfarramt Dußlingen (G 569)

- Pfarramt Ebhausen (G 180)

- Pfarramt Endersbach (G 645)

- Pfarramt Erpfingen (G 490)

- Pfarramt Feuerbach (G 750)

- Pfarramt Flözlingen (G 774)

- Pfarramt Fürnsal (G 238)

- Pfarramt Genkingen (G 768)

- Pfarramt Glatten (G 762)

- Pfarramt Gomaringen (G 776)

- Pfarramt Göttelfingen (G 239)

- Pfarramt Grömbach (G 183)

- Pfarramt Gruibingen (G 267)

- Pfarramt Grüntal (G 763)

- Pfarramt Haubersbronn (G 502)

- Pfarramt Hausen an der Lauchert (G 770)

- Pfarramt Hochberg [Remseck] (G 386)

- Pfarramt Hülben (G 39)

- Pfarramt Kemnat (G 73)

- Pfarramt Klosterreichenbach (G 764)

- Pfarramt Kuppingen (G 337)

- Pfarramt Lampoldshausen (G 454)

- Pfarramt Lustnau (G 575)

- Pfarramt Massenbach (G 163)

- Pfarramt Metterzimmern (G 95)

- Pfarramt Mötzingen (G 767)

- Pfarramt Münchingen (G 634)

- Pfarramt Mundelsheim (G 408)

- Pfarramt Münster am Neckar (G 702)

- Pfarramt Neckarhausen (G 467)

- Pfarramt Neckartailfingen (G 468)

- Pfarramt Neckartenzlingen (G 469)

- Pfarramt Nellingen auf den Fildern (G 75)

- Pfarramt Neubulach (G 190)

- Pfarramt Neuhengstett (G 191)

- Pfarramt Neuneck (G 240)

- Pfarramt Ofterdingen (G 580)

- Pfarramt Ohmenhausen (G 493)

- Pfarramt Ohnastetten (G 771)

- Pfarramt Öschingen (G 579)

- Pfarramt Ostelsheim (G 193)

- Pfarramt Petruskirche Gablenberg 1. Pfarramt (G 744)

- Pfarramt Pfalzgrafenweiler (G 766)

- Pfarramt Pflummern (G 772)

- Pfarramt Reinerzau (G 241)

- Pfarramt Rohracker (G 704)

- Pfarramt Ruit (G 78)

- Pfarramt Scharnhausen (G 79)

- Pfarramt Schömberg [Loßburg] (G 242)

- Pfarramt Simmersfeld (G 196)

- Pfarramt Simmersfeld (G 196)

- Pfarramt Steinheim am Albuch (G 765)

- Pfarramt Steinheim an der Murr (G 414)

- Pfarramt Sulz am Eck (G 199)

- Pfarramt Tumlingen (Waldachtal) (G 244)

- Pfarramt Undingen (G 496)

- Pfarramt Unterjesingen (G 587)

- Pfarramt Unterlenningen-Brucken (G 358)

- Pfarramt Wankheim (G 589)

- Pfarramt Wart (G 201)

- Pfarramt Wildberg (G 202)

- Pfarramt Willmandingen (G 773)

- Pfarramt Wittendorf-Lombach (G 245)

Digitalisate weiterer Kirchenkonventsprotokolle und anderer Archivalien werden nach und nach folgen. Einen Beitrag zu den Kirchenkonventsprotokollen als historischer Quelle von unserem Mitarbeiter Dr. Bertram Fink finden Sie hier auf unserer Homepage.

Auf unserem Blog hat Stefanie Palm eine sechsteilige Beitragsserie über die Quellengattung veröffentlicht.

24. März 2022 | Andreas Butz | Digitalisierung, Veranstaltung, Veröffentlichung

Das Landeskirchliche Archiv verfügt inzwischen über die Möglichkeit bewegte Bilder auf einem eigenen Youtube-Kanal zu veröffentlichen. Bislang sind noch nicht viele Inhalte hinterlegt, aber es soll mehr folgen. Wir haben bereits einige Ideen. Denkbar sind Einführungen in Bestände, virtuelle Führungen, Dokumentation von Vorträgen und anderen Veranstaltungen, Veröffentlichung von historischem Filmmaterial aus unseren archivischen Beständen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

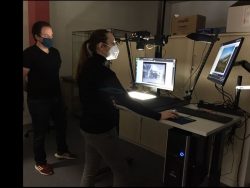

3. Februar 2021 | Tamara Scheck | Digitalisierung, Fotografie

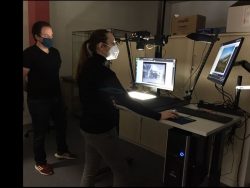

Schulung an der Scanstation

Das Landeskirchliche Archiv hat seit einiger Zeit eine neue Scanstation im Einsatz. Wir hatten auf unserem Blog bereits darüber berichtet. Von Anfang an haben wir uns das Ziel gesetzt, häufig genutzte und aus konservatorischer Hinsicht gefährdete Unterlagen eigenständig zu digitalisieren und den Archivbenutzenden auch auf digitalem Wege unsere Bestände zugänglich zu machen. Vor allem durch die pandemiebedingten Ereignisse des letzten Jahres, wie die Einschränkung im Arbeitsalltag oder die temporären Schließungen unseres Archivs, deren Auswirkungen uns immer noch und vermutlich noch eine Weile begleiten werden, hat diese Scanstation nochmals an Bedeutung gewonnen. Daher haben wir uns dazu entschieden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch detaillierter in der Objekterfassung mit der Scanstation zu schulen. So können wir unser Angebot für unsere Archivbenutzenden erweitern und auch aus dem Homeoffice effektiv weiterhelfen. Diese Schulung hat vor kurzem bei uns stattgefunden. Nun sind wir in der Lage, neben Dokumenten, Büchern und Papierabzügen von Fotografien auch unsere Schätze aus der Musealen Sammlung und dem Bildarchiv richtig in Szene zu setzen. Fotoalben, Negative, Münzen, gerahmte Exponate oder andere dreidimensionale Objekte können ab sofort von uns bereitgestellt werden. Wir sind froh, unsere digitalen Unterlagen ergänzen und unseren Benutzerinnen und Benutzern damit auch ihre Recherchearbeit erleichtern zu können.

Hier eine Auswahl von Scans einer Gedenkmünze mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen:

-

-

Münze zum 300jährigen Jubiläum der Reformation

-

-

-

-

-

15. September 2020 | Andrea Kittel | Digitalisierung, Jubiläum, Restaurierung, Serie Nachkriegszeit

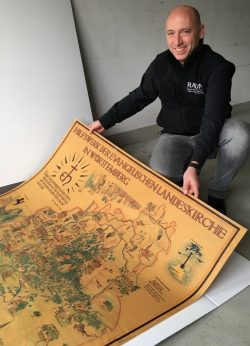

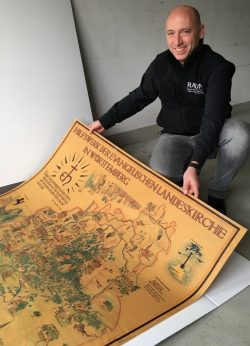

Der Papierrestaurator Matthias Raum brachte uns vor Kurzem das handgemalte Plakat des württembergischen Evangelischen Hilfswerks aus dem Jahr 1948 restauriert zurück.

Der Papierrestaurator Matthias Raum brachte uns vor Kurzem das handgemalte Plakat des württembergischen Evangelischen Hilfswerks aus dem Jahr 1948 restauriert zurück.

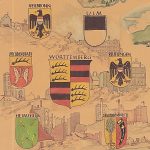

Jahrzehntelange Lagerung hatten dem Objekt zugesetzt. Geknickt, eingerissen und verschmutzt kam es ins Landeskirchliche Archiv Stuttgart zusammen mit den Aktenbeständen des Diakonischen Werks Württemberg. Jetzt wurden die Schäden behutsam repariert und das brüchige Papier entsäuert. Das 197×136 cm große Plakat wird nun unter den klimatisch erforderlichen Bedingungen in unserem Magazin sachgerecht in einem Planschrank aufbewahrt. Das Plakat und seine Darstellungen einzelner Hilfseinrichtungen werden uns bis zum Jahresende bei unserer Serie „Nachkriegszeit“ als roter Faden begleiten.

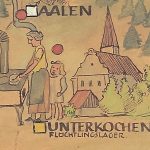

Das Evangelische Hilfswerk

Das Evangelische Hilfswerk wurde auf der Kirchenvertreterkonferenz in Treysa am 23.8.1945 gegründet, um in der unmittelbaren Nachkriegszeit akute Nothilfe zu leisten. Mit der Kapitulation am 8. Mai 1945 endete in Deutschland der Zweite Weltkrieg. Das Land, das zuvor Völkermord und Zerstörung über Europa gebracht hat, lag in Trümmern. Traumatisierte und versehrte Menschen, Kriegswaisen, Heimatlose, Geflüchtete und Vertriebene benötigten Lebensmittel und Kleidung sowie eine erste Unterkunft. Auf EKD-Ebene wurde Eugen Gerstenmaier (1906-1986) mit dem Aufbau des Werks betraut, das Zentralbüro lag in Stuttgart. Die einzelnen Landeskirchen richteten eigene Hauptbüros ein, um über die regionalen kirchlichen Strukturen effektiv Hilfe leisten zu können. So auch in Württemberg. Unter der Leitung von Wilhelm Pressel (1895-1986) wurden landesweit Bezirksverantwortliche berufen und Bezirksbüros aufgebaut. Überall entstanden örtliche Kleiderkammern, Suppenküchen, Lebensmittelausgaben und Beratungsstellen – die Vorläufer der heutigen Diakonischen Bezirksstellen. Daneben errichtete das Hilfswerk Notaufnahmelager für Flüchtlinge und gründete verschiedene Heimeinrichtungen und Aufbaugilden.

Das Evangelische Hilfswerk wirkt heute als Diakonisches Werk weiter.

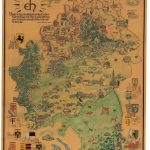

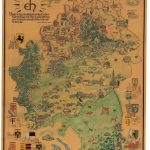

Wer hat das Plakat gestaltet?

Das Plakat zeigt eine Landkarte von Württemberg, auf der anschaulich sämtliche Einrichtungen und Initiativen des Hilfswerks dargestellt sind, die seit 1945 aufgebaut wurden und am 1.7.1948 noch bestanden. Das mit Tusche gezeichnete und kolorierte Plakat ist signiert mit „Curt Zeh 1947“. Wer ist dieser Curt Zeh? In den Akten des Evangelischen Hilfswerks liegen leider keine eindeutigen Nachweise für den Auftrag an den Künstler vor. Recherchen im Internet führten zu dem Oldenburger Plakatmaler Curt Zeh (1919-2013). Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg stand in enger Verbindung mit der württembergischen Landeskirche, so dass es durchaus vorstellbar war, dass das Evangelische Hilfswerk Württemberg auf der Suche nach einem Gestalter seinerzeit Kontakt dorthin aufgenommen hat. Ein Blick in seine Biografie ließ diese Annahme weiter plausibel erscheinen:

Curt Zeh hatte den Krieg selbst hautnah miterlebt. Mehrfach wurde er schwer verletzt, bei seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft fand er sein elterliches Haus in Leipzig zerbombt vor. In Oldenburg konnte er sich einige Zeit als Schriftenmaler über Wasser halten, indem er in einem Hangar auf dem ehemaligen Fliegerhorst für das britische Militär Grabkreuze der gefallenen britischen Soldaten beschriftete. Ab 1948 arbeitete er schließlich als Werbegestalter und machte sich in den 1950er Jahren einen Namen durch das Malen von großformatigen Kino- und Reklametafeln.

Der Kontakt zur Familie dieses Oldenburger Curt Zeh ließ jedoch Zweifel aufkommen, ob er der Gestalter des Plakats sein kann. Die Signatur in Deutscher Schrift sei, laut seiner Tochter, sehr untypisch – er signierte stets mit „ZEH“ in lateinischen Großbuchstaben. Seine Ehefrau erinnerte sich auch nicht, dass er je davon gesprochen habe, in der Zeit vor ihrer Heirat (1955) einen Auftrag vom Evangelischen Hilfswerk ausgeführt zu haben. Außerdem sei sein Malstil vollkommen anders gewesen. Die Suche nach dem Gestalter war daher nicht abgeschlossen und wir fragten uns, gibt es einen weiteren Künstler mit dem Namen Curt Zeh? Womöglich in Württemberg? Auf dem Sammlermarkt tauchten unlängst zwei Aquarelle mit Darstellungen von Bietigheim und Bad Cannstatt auf, die den gleichen Namensschriftzug tragen, wie das Hilfswerkplakat. Spannend wurde es, als wir Hinweise fanden, dass ein Curt Zeh aus Stuttgart 1952 am Rathaus Münsingen die malerische Gestaltung der Sonnenuhr ausgeführt hatte. Der Kontakt mit dem dortigen Stadtarchiv führte uns tatsächlich zu einem zweiten Curth Zeh: Neben den Aufträgen für die Stadt Münsingen werden in einer Quelle vom 8. 11. 1950 der Auftrag für eine Bildkarte für das Evangelische Hilfswerk erwähnt. Auch wenn immer noch kein eindeutiger Beweis vorliegt, kann diese Information als Indiz gewertet werden, dass der Stuttgarter Curt Zeh auch schon 1947 mit dem Evangelische Hilfswerk in Kontakt war und damals den Auftrag für das großformatige Plakat erhalten hat.

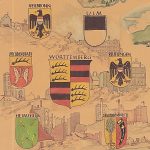

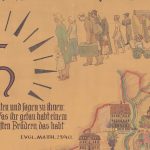

Die Motive auf dem Plakat

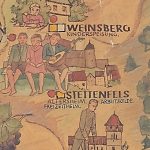

Die Illustrationen auf dem Plakat spiegeln die Nöte und Hilfsleistungen der ersten drei Nachkriegsjahre in Württemberg wider. Die Landkarte Württembergs wird rechts und links unten eingerahmt von zerstörten Städten. Ihre Wahrzeichen liegen in Trümmern. In ihren Ruinen sind sie sich merkwürdig ähnlich, so dass der Illustrator die Stadtwappen als erkennbare Insignien und Reste des einstigen Stolzes dazu gesellte: Heilbronn, Ulm, Freudenstadt, Reutlingen, Heimsheim, Friedrichshafen, Löwenstein, Weinsberg, Crailsheim…

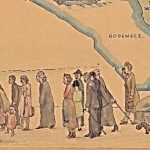

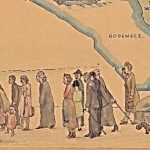

Am oberen und unteren Bildrand sind lange Reihen von Hilfesuchenden dargestellt: Alte, Junge, Versehrte, Kranke, Erschöpfte. Die Menschen oben entsteigen Zugwaggons – offensichtlich auf der Flucht, bepackt mit Bündeln, Koffern und Kisten. Unten kommen sie zu Fuß, schleppen ihr Hab und Gut auf Handkarren oder auf von Ochsengespannen gezogenen Wägen. In diesen Szenen sind all diejenigen dargestellt, an die sich die Arbeit des Hilfswerks richtet. Dazu wird deutlich: Der Arbeitsschwerpunkt lag bei den Millionen von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen, die sich nach der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 auf den Weg in den Westen gemacht hatten. Die Probleme der Versorgung und Unterbringung, der Betreuung und Eingliederung – die Leib- und Seelsorge, waren für das Evangelische Hilfswerk in Württemberg eine immense Herausforderung.

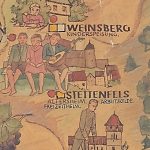

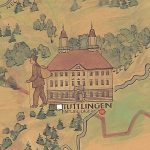

Das zentrale bildbestimmende Motiv des Plakats ist die Karte von Württemberg. Unter anderem werden regionale Besonderheiten hervorgehoben: Wald- Wiesen- Jagd- oder Weinbaugebiete. Die Hauptinformation gilt jedoch den Orten, die Sitz einer Hilfseinrichtung sind. Eine Legende am rechten oberen Bildrand klärt auf, wo es sich um eine „Bezirksstelle“, eine „Einrichtung“ oder eine „Betreuungsstelle“ handelt. Kinderspeisungen gab es an so vielen Orten, dass sich der Illustrator mit dem Piktogramm eines essenden Kindes begnügt, das sich entsprechend wiederholt. Anders, bei Versehrteneinrichtungen wie in Isny und Oberstenfeld, wo einbeinige ehemalige Soldaten etwas individueller auf Krücken abgebildet sind. Das Altersheim in Lorch wird anschaulich durch zwei alte, gebückte Menschen auf einem Bänkchen darstellt. Jugenderholungs- und Freizeiteinrichtungen zeigen fröhliche junge Menschen, lesend, singend, musizierend.

Die Motive des Plakats sind vielgestaltig. In seiner Gesamtkomposition will es nicht nur informieren, sondern auch aufrütteln, sensibel machen für Problemfelder, vor allem aber Hoffnung vermitteln, dass die geleistete und zu leistende Hilfe wiederaufzurichten vermag, was zerstört wurde.

Mit dem Plakat zielte das Evangelische Hilfswerk Württemberg darauf ab, seine Leistungen vorzustellen, um letztendlich Gelder zu akquirieren. In den ersten Jahren nach dem Krieg war der Bedarf an Mitteln für Notleidende enorm und die Werbung um Spenden machte einen Großteil der Arbeit des Hilfswerks aus.

Wer sich das Plakat und seine Motive genauer ansehen möchte, findet die ausführliche Darstellung auf wkgo.de.

Beitrag über das Hilfswerkplakat in Württembergische Kirchengeschichte Online

Beitrag über das Diakonische Werk Württemberg in Württembergische Kirchengeschichte Online

Bestände Diakonie im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart

Einzelne Bildbeispiele der Motive:

-

-

Zerstörte Städte (Plakat links)

-

-

Menschen (Plakat unten rechts)

-

-

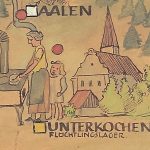

Flüchtlingslager

-

-

Menschen (Plakat oben links)

-

-

Kinderspeisung, Jugendfreizeit, Versehrtenheim, Siedlerausbildungsstätte

-

-

Entlasslager

-

-

Altersheim

-

-

Plakat Gesamtansicht

15. Juli 2020 | Andreas Butz | Bestand, Digitalisierung

Lienzingen ist ein württembergischer Ort im Enzkreis und ist heute ein Teilort von Mühlacker. Eine gewisse überregionale Bekanntheit hat die dortige Liebfrauenkirche, eine spätmittelalterliche Friedhofskapelle. Das Dorf gehörte früher verwaltungstechnisch zum Klosteramt Maulbronn. Die nachfolgend genannten demografischen Zahlen ergeben ein Bild, das auch typisch für die anderen Orte dieses ehemaligen Bezirks sind, was den Dreißigjährigen Krieg betrifft, zu einem gewissen Grad sogar für sehr viele Dörfer des damaligen Herzogtums Württemberg.

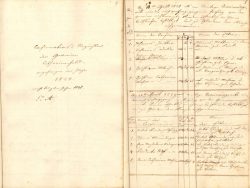

Im Landeskirchlichen Archiv bilden die Synodusprotokolle den Bestand A 1, der aus 161 dickleibigen, schweren, in geprägtes Leder gebundenen Folianten besteht. Die Laufzeit dieser Bände beginnt 1581. Es gibt einige Lücken, aber im Wesentlichen wurden diese Bände jährlich angelegt, so dass es sich um eine sogenannte serielle Quelle handelt, der also nicht nur punktuell Informationen entnommen werden können, sondern anhand derer auch Entwicklungen abgelesen werden können. Diese Protokollbände enthalten Auszüge aus den Kirchenvisitationsberichten. Alljährlich wurden alle Pfarrorte Württembergs von sogenannten Generalsuperintendenten besucht, die nach einem gleichförmigen Schema kürzere Berichte verfassten und auch die Anzahl der Gemeindeglieder festhielten. Das heißt, dass mittels dieser Daten die Bevölkerungszahlen jedes württembergischen Dorfes ab 1581 ablesbar sind.

Die Zahlen für Lienzingen im Band von 1621 nennen 490 Kommunikanten und 340 Katecheten. Insgesamt handelt es sich um 830 Personen. Kommunikanten sind Abendmahlsteilnehmer, also Personen, die konfirmiert sind, grob gesagt die Erwachsenen. Katecheten sind Kinder, die bereits den Katechismus lernen, also die Schulkinder. Das heißt, dass die Kleinkinder bei diesen Zahlen fehlen. Man müsste sie soweit möglich schätzen und zu der Zahl hinzufügen. Es versteht sich, dass der Ort inklusive kleineren Kindern über 900 Einwohner hatte. Das Zahlenverhältnis zwischen Schulkindern und Erwachsenen zeigt auch, dass das Dorf damals am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges eine stark positive Bevölkerungsentwicklung hatte, also dass die einzelnen Familien normalerweise viele Kinder hatten.

Der Band von 1653 nennt 108 Erwachsene, 63 Schulkinder und 38 kleinere Kinder (Infantes), die inzwischen auch ausgewiesen werden, alles in allem 209 Personen. Wie man unschwer erkennen kann, hat der Ort während des Dreißigjährigen Krieges mehr als drei Viertel seiner Einwohnerzahl eingebüßt. Dabei war der Krieg 1653 sogar schon seit fünf Jahren vorüber. Erschreckenderweise ist das keine lokale Besonderheit, sondern entspricht in ungefähr dem demografischen Einbruch Württembergs insgesamt. Verantwortlich dafür waren nur zum kleineren Teil die direkten Kriegsfolgen. Die Schwächung der Bevölkerung durch Mangelernährung, das Herumstreifen von Soldaten und Flüchtenden boten ideale Ausbreitungsvoraussetzung für die Pest, die um 1635 viele Menschen hinwegraffte. Innerhalb weniger Monate verloren die Dörfer einen Großteil ihrer Bewohner. In den Sterberegistern der einzelnen Orte kann dies abgelesen werden.

Der Protokollband von 1680 nennt 219 Erwachsene, 80 Schulkinder, 113 kleinere Kinder für Lienzingen, insgesamt 412 Personen (die im Protokoll genannten Daten des Filialorts Schmie muss man bei der Gesamtzahl herausrechnen). Innerhalb von nur drei Jahrzehnten hat sich die Einwohnerzahl wieder verdoppelt, was ein erstaunlicher Befund ist. Die genannten Kinderzahlen geben den Hinweis, wie dies möglich war.

Der letzte Scan zeigt die Zahlen von 1695. Damals wohnten im Ort 131 Erwachsene, 56 Schulkinder und 20 kleinere Kinder, insgesamt 207 Personen. Wir sehen, dass die Bevölkerungszahl des Ortes wieder auf den niedrigen Stand von 1653 herabgesunken war, sich also innerhalb weniger Jahre halbiert hat. Die Erklärung liegt im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688-1697). Das Klosteramt Maulbronn war Durchzugsgebiet französischer Armeen und musste außerdem die dort zum Schutz abgeordneten Reichstruppen ernähren. Diese Abgaben und erheblichen Erschwernisse bei der Feldbestellung führte wieder zu Nahrungsmittelengpässen und überdurchschnittlichen Sterberaten. Ein Teil der Einwohner der Dörfer flüchtete sich in diesen Jahren auch in sicherere Gegenden. Das 18. Jahrhundert war weniger von Kriegen gekennzeichnet und führte dementsprechend wieder zu einem Bevölkerungsanstieg.

Wie man sieht, lassen sich die Folgen von historischen Ereignissen anhand von seriellen Quellen auf lokaler Ebene konkret ablesen. Wir planen, den Bestand A1, wie ähnliche andere Bestände in Zukunft digital zu präsentieren.

-

-

Synodusprotokoll, Lienzingen, 1621

-

-

Synodusprotokoll, Lienzingen, 1653

-

-

Synodusprotokoll, Lienzingen, 1680

-

-

Synodusprotokoll, Lienzingen, 1695

8. Juni 2020 | Anette Pelizaeus | Bestand, Digitalisierung, Fotografie

In vielen Bereichen des persönlichen und beruflichen Lebens gibt es sogenannte „Aha-Momente“, so auch im Archiv! Ein Wunder ist geschehen, sämtliche Glasplatten und Dias einer Münsterbauhütte sind digitalisiert. Nun ist es möglich, sich in verschiedener Weise den Abbildungen, die man nun in groß und im Detail ansehen kann, zu nähern und dabei den Bildbestand überhaupt erst zu ermessen und zu erschließen. Das Bildarchiv nämlich enthält etliche Risse der mittelalterlichen Baumeister, angefangen von Heinrich II. Parler 1377 bis hin zu Burkhard Engelberg 1512, zahlreiche Ansichten vor und nach der Anfügung des Strebesystems am Langschiff von 1856-1870, vor und nach der Vollendung vom Hauptturm im Westen 1892 sowie vom Bau der Seitentürme am Chor 1871-1880. Unzählige Abbildungen des Kirchenbaues, der einzelnen Ausstattungsstücke im Innenraum sowie vom Bauschmuck am Außenbau des Ulmer Münsters zeugen von der baukünstlerischen Qualität der Münsterbaumeister, der Steinmetzen, der Bau- und Werkleute und Kunstschaffenden, die unermüdlich Pläne schmiedeten, Stein auf Stein setzten, Steine bearbeiteten und formten. Allein dieses Bildmaterial, einschließlich der zahlreichen Darstellungen der Meisterzeichen der Münsterbaumeister gibt reichlich Aufschluss nicht nur über die Baugeschichte des Ulmer Münsters sondern auch über kulturhistorische, kunsthistorische, technische und werkspezifische Fragen. Dazu gehört auch die einzigartige Dokumentation der Totentafeln, aus der wertvolle Erkenntnisse zur Stadtgeschichte und zu den Stifterpersönlichkeiten des Ulmer Münsters zu ziehen sind. Doch damit nicht genug, denn nicht nur der Bau und seine Kunstobjekte sind Bildmotive, sondern auch die Bauhütte selbst. Diese, von der man seit dem spätmittelalterlichen Baustopp am Turm von 1492 und der endgültigen Einstellung aller Bauarbeiten spätestens 1550 nichts mehr hörte, wurde 1844 von dem späteren Münsterbaumeister Ferdinand Thrän (1857- 1870) wiedergegründet und das Bildarchiv zeigt Bilder von Steinmetzen mit ihrem Handwerkszeug. Gruppenbilder diverser Mannschaften aus verschiedenen Zeiten geben Aufschluss über diejenigen, die seit dem 19. Jahrhundert am Münster gewirkt haben und welchen Wandel auch die Bauhütte seit ihrer Gründung erlebt hat. Gleichwohl gilt dabei zu konstatieren, dass die Bauhütte von Beginn an von Männern dominiert war und heute auch noch ist, ein ganz und gar typisches Phänomen dieses Berufsfeldes, ein Gesellschaftsphänomen, dessen Wandel noch bevorsteht.

-

-

D 4515: Parlerstein

-

-

D 5150: Münsterbaumeister Ferdinand Thrän (Münsterbaumeister 1857-1870)

-

-

D 5046: Böblingerplan, unterer Teil des Turmes 1473-1493

-

-

D 4347: Belegschaft der Münsterbauhütte 1926

-

-

D 4030 : Original des Turmrisses von Matthäus Böblinger 1482

-

-

D 3013: Pultwangenbüste von Jörg Syrlin d.Ä., entstanden zwischen 1469-1474

-

-

D 5267: Turmriss von Ulrich Ensinger 1392-1417

-

-

D 5264: sämtliche Meisterzeichen am Ulmer Münster

-

-

D 5260: Ansicht des Ulmer Münsters von Südwesten vor 1844

11. Mai 2020 | Johannes Grützmacher | Bestand, Digitalisierung

Das Kriegsende war überall in Württemberg ein einschneidendes Erlebnis, eines, das nicht selten auf lokaler Ebene seine eigenen Mythen bildete.

Es verlief lokal höchst unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um zerstörte oder weniger zerstörte Orte handelte, ob die französischen oder amerikanischen Truppen kamen, wie stark die Partei in den jeweiligen Orten war; ganz viel hing davon ab, wie sich einzelne Personen in dieser Situation verhielten.

Schon direkt unter dem Eindruck der Ereignisse berichteten die Pfarrer an die Kirchenleitung, was in ihren Orten vorging. Später versuchte der Oberkirchenrat, eine flächendeckende Übersicht über das Kriegsende in Württemberg zu bekommen und ordnete an, Berichte über die NS-Zeit, das Kriegsende und die unmittelbare Nachkriegszeit zu verfassen. Daraus entstanden bis in die frühen 1950er-Jahre Hunderte von Berichten, die in einigen Fallen stattliche Chroniken wurden.

Dass diese Kriegschroniken keine objektiven Schilderungen sind, versteht sich von selbst, aber in der Dichte ihrer Überlieferung sind sie ein großartiger Schatz an Quellen. Diesen Schatz will das Landeskirchliche Archiv jetzt heben und hat die Digitalisierung der Kriegschroniken in Auftrag gegeben. Sobald diese abgeschlossen sind, wird das Landeskirchliche Archiv die Chroniken online bereitstellen.

Aktualisierung: Die Digitalisate der Kriegschroniken sind digitalisiert. Über einen Geobrowser gelangt man benutzerfreundlich zu den Digitalisaten.

-

-

Rottenburg

-

-

Hagelloch

-

-

Grimmelfingen

30. April 2020 | Uwe Heizmann | Digitalisierung, Nachlass

In einer Zeit, in der Musik und Ton per Webstream oder auf Smartphones anhörbar und als mp3 oder in anderen Formaten speicherbar und selbst CDs fast schon veraltet sind, erscheinen Tonbänder wie Relikte aus einer vollkommen anderen Welt. Jedoch waren sie die Tonträger der 1950er bis Anfang der 1980er Jahre, bevor sie dann (schon in den 1970er Jahren beginnend) von der Kompaktkassette (Musikkassette) abgelöst wurden. Im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart sind etliche Tonbänder archiviert, die Tondokumente (z.B. Predigten, Jungmännertage) enthalten. Da die Gefahr besteht, dass sich die Tonbänder zersetzen und damit die darauf befindlichen Tondokumente unwiederbringlich verloren sind und es außerdem heutzutage schwierig ist, noch ein Tonbandgerät zum Abspielen der Tonbänder zu finden und dies auch nicht mehr zeitgemäß wäre, werden die Tondokumente digital gesichert. Dazu wird ein Tonbandgerät, das glückerweise ausgeliehen werden konnte, über eine externe Soundkarte an den Arbeits-PC angeschlossen und das Tonsignal mit einer Software aufgenommen, nachbearbeitet und als Audiodatei abgespeichert. Hierbei müssen unterschiedliche Aufnahmegeschwindigkeiten und Lautstärken sowie die Nutzung verschiedenen Tonspuren beachtet werden. Außerdem müssen die Tonköpfe des Tonbandgeräts regelmäßig gereinigt werden, damit die Tonqualität nicht leidet. Dies ist vor allem bei Tonbändern schlechter Qualität nötig, die beim Abspielen leider beginnen, sich aufzulösen und schwarzes Pulver (Eisenoxid oder Reineisenpulver) absondern. Die erstellten Audiodateien werden im digitalen Magazin archiviert und können auch durch Nutzer im Archiv oder online angehört werden.

Lesen Sie hier mehr zum Digitalen Langzeitarchiv.

30. März 2020 | Andreas Butz | Digitalisierung, Genealogie

Die Entwicklung von Archion seit dem Start im März 2015 kann sich durchaus sehen lassen. Inzwischen sind 22 Landeskirchen mit dabei und etwa 100.000 Kirchenbücher online. Durch die Digitalisierung der Kirchenbücher und ihre Präsentation im Internet hat sich die Nutzung dieser relevanten und stark genutzten Quelle erheblich erleichtert. Die württembergische Landeskirche war ja auch von Anfang an am Start und hat an das Projekt geglaubt. Archion nimmt den Jubel zur halben Dekade seiner Existenz auch zum Anlass für eine Rabattaktion, für alle, die die Möglichkeiten der Kirchenbuchdatenbank kennenlernen wollen. Näheres zur Rabattaktion erfahren Sie hier.

Die Entwicklung von Archion seit dem Start im März 2015 kann sich durchaus sehen lassen. Inzwischen sind 22 Landeskirchen mit dabei und etwa 100.000 Kirchenbücher online. Durch die Digitalisierung der Kirchenbücher und ihre Präsentation im Internet hat sich die Nutzung dieser relevanten und stark genutzten Quelle erheblich erleichtert. Die württembergische Landeskirche war ja auch von Anfang an am Start und hat an das Projekt geglaubt. Archion nimmt den Jubel zur halben Dekade seiner Existenz auch zum Anlass für eine Rabattaktion, für alle, die die Möglichkeiten der Kirchenbuchdatenbank kennenlernen wollen. Näheres zur Rabattaktion erfahren Sie hier.

20. Januar 2020 | Michael Bing | Digitalisierung, Fotografie

Seit Dezember letzten Jahres hat das Landeskirchliche Archiv eine neue multifunktionale Scanstation im Einsatz. Mit dem kamerabasierten Archivscanner können neben Büchern, Akten, Plänen und Fotos auch anspruchsvollere Materialien wie Dias, Glasplattennegative, überformatige Bilder oder dreidimensionale Objekte aus der musealen Sammlung des Archivs digitalisiert werden. Ziel ist dabei zum einen, häufig genutzte oder aus konservatorischer Hinsicht gefährdete Unterlagen in kleineren Mengen eigenständig digital zu sichern, und zum anderen Vorlagen für Archivbenutzer „on demand“ zu digitalisieren. Auch für die eigene Öffentlichkeitsarbeit können nun von nahezu allen im Archiv vorhandenen Materialien digitale Reproduktionen angefertigt werden.

25. November 2019 | Uwe Heizmann | Digitalisierung

Wie alle Mitarbeitenden der kirchlichen Verwaltung stehen auch die Kirchenarchivarinnen und -archivare vor den Herausforderungen der Digitalisierung. Die Kirchenarchive müssen sich angesichts von einer Vielzahl von digitalen Daten, die in Form von Fachverfahren, Dateiablagen und der E-Akte vorliegen, die Frage stellen, wie digitale Daten übernommen, bewertet und aufbewahrt werden können. Dabei stehen sie vor der Herausforderung, die digitalen Daten trotz einer Vielzahl von technischen Veränderungen und Neuerungen für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte lesbar und benutzbar zu erhalten. Um ihrem rechtlichen und kulturellen Auftrag auch in Zukunft gerecht werden zu können, müssen die Kirchenarchive ein digitales Langzeitarchiv betreiben.

Wie alle Mitarbeitenden der kirchlichen Verwaltung stehen auch die Kirchenarchivarinnen und -archivare vor den Herausforderungen der Digitalisierung. Die Kirchenarchive müssen sich angesichts von einer Vielzahl von digitalen Daten, die in Form von Fachverfahren, Dateiablagen und der E-Akte vorliegen, die Frage stellen, wie digitale Daten übernommen, bewertet und aufbewahrt werden können. Dabei stehen sie vor der Herausforderung, die digitalen Daten trotz einer Vielzahl von technischen Veränderungen und Neuerungen für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte lesbar und benutzbar zu erhalten. Um ihrem rechtlichen und kulturellen Auftrag auch in Zukunft gerecht werden zu können, müssen die Kirchenarchive ein digitales Langzeitarchiv betreiben.