29. Januar 2025 | Heinrich Löber | Bestand

Mit seiner Ernennung zum Pfarrer des Städtchens Wildberg (1833) kam Karl Georg Haldenwang (1803-1862) in eine bettelarme und hoch verschuldete Gegend, die zugleich mit Kleinkriminalität und sittlichen Vergehen zu kämpfen hatte. Die Bekämpfung der Armut und Not der Bevölkerung, v. a. aber auch eine Minderung des Elends der hilflosen, verspotteten und oft ausgestoßenen behinderten Kinder wurden zu Haldenwangs oberstem Ziel.

Aus diesem christlich motivierten Anspruch und seinem festen Willen heraus konnte er 1838 die Internatsschule „Rettungshaus für schwachsinnige Kinder“ für zunächst 15 geistig behinderte Kinder in einer angemieteten Wohnung eröffnen. Karl Haldenwang kaufte bereits ein Jahr später ein Haus, in dem nun 30 Kinder lebten und unterrichtet wurden und das seine Schwester leitete. Doch Haldenwangs schwacher Gesundheitszustand ließ einen weiteren Einsatz von ihm in Wildberg nicht zu, er wurde 1845 nach Giengen versetzt. Bereits zwei Jahre später 1847 musste die Wildberger Schule für geistig Behinderte schließen; zehn Kinder wurden von der neu eröffneten Heil- und Pflegeanstalt Mariaberg bei Gammertingen übernommen.

In Erinnerung an diese Lebensleistung setzte sich 1970 der Rektor der Sonderschule für bildungsschwache Kinder und Jugendliche in Leonberg-Ramtel für die Benennung „seiner“ Schule als „Karl-Georg-Haldenwang-Schule“ ein. Bereits im September 1971 kam Rektor Eberhard Schmalzried mit der angestrebten Namensgebung zum Ziel.

Doch diesem Vorhaben ging eine jahrelange Beschäftigung mit den Anfängen der Behindertenarbeit und damit auch mit dem schwäbischen Pfarrer Karl Haldenwang durch Schmalzried voraus. Davon zeugen die zum „Nachlass Karl Haldenwang“ formierten Unterlagen, die nicht wenige Originalschriftstücke von Haldenwang enthalten. Sie übergab Eberhard Schmalzried 2005 dem Landeskirchlichen Archiv Stuttgart.

Die Nachlassunterlagen erhielten die Signatur D 194, umfassen 14 Akten mit einem Umfang von 0,1 lfm. und weisen die Laufzeit (1784) 1818, 1832-1861, 1929, 1970-2001 auf. Deren Erschließungsdaten sind online recherchier- und die Akten selbst in unserem Lesesaal einsehbar.

Karl Haldenwang mit Ehefrau, seinen beiden jüngsten Kindern sowie seinem Schwiegervater (um 1860) [LKAS, D 194, Nr. 14-2]

22. Januar 2025 | Heinrich Löber | Bestand

Es ist nicht viel, was als „Nachlass Walter Kittelberger (1902-1980)“ in unserem Archiv überliefert ist. Aber es sind außergewöhnliche Schriftstücke, die durch die Bearbeitung ans Licht gebracht wurden und nun recherchierbar sind.

Nach Stationen als Vikar in Hochdorf, Pfullingen, Machtolsheim, wieder in Pfullingen und dann an der Lutherkirche Cannstatt (1925-1928) wurde Kittelberger 1928 Pfarrer in Conweiler, 1933 in Wolfenhausen und schließlich 1949 in Dürrwangen. Am 1. Juni 1967 trat er in den Ruhestand, den er in Geislingen (Balingen) verlebte.

Die Verlobte Ruth Reiber (hinten rechts) zusammen unter anderem mit einer Gemeindeschwester (um 1930), LKAS, D 139, Nr. 23b.

Die Verlobung (1930) und Ehe (26. Mai 1931) mit Ruth geb. Reiber (1904-1986), einer Tochter des Trikotfabrikanten Johann Gottfried Reibel aus Balingen, ist in diesen Nachlassunterlagen allgegenwärtig. Denn sowohl seine – teilweise in Gedichtform verfassten – Tagebücher als auch die Brautbriefe zeugen von einer großen Erwartung an die bevorstehende gemeinsame Hoch-Zeit.

Dabei geben die zahllosen Brautbriefe seiner Verlobten Ruth aus der Zeit von Mai 1930 bis zu ihrem Einzug in das Pfarrhaus Conweiler im Mai 1931 ein beredtes Zeugnis ihrer Liebe zu ihrem „inniggeliebten Walterle“ und „allerliebsten Walterlein“. Kittelberger wiederum fasst seine Liebe in Gedichte und Tagebuchaufzeichnungen. Daneben ist es interessant zu wissen, dass seine Mutter Marie ebenso eine geborene Reiber war, die Ruth zunächst mit „Tante Marie“, dann mit „liebe Mutter“ anschreibt. Offenbar bestand zwischen ihr und der Schwiegermutter in spe eine verwandtschaftliche Beziehung. Nach dem Tod von Vater Gottlieb Kittelberger wohnte die Mutter mit im Pfarrhaus in Conweiler.

Ein Tagebucheintrag – verfasst im November 1934 – vermittelt einen Geschmack für Kittelbergers Lyrik (Nr. 13):

Suche keinen sichern Ort,

wo du kannst geruhig wohnen.

Grabe nicht nach einem Hort,

der die Mühen möge lohnen.

Folge mutig dem Gefühl,

das dem Herzen froh entsprießet.

Immer bist du an dem Ziel,

wenn sich’s frei aus dir ergießet.

Neben diesen sehr privaten Zeugnissen lässt nur eine Akte (Nr. 14) Walter Kittelberger in seinem Funktion als Pfarrer herausscheinen. Diese enthält vertrauliche Briefe an ihn als Seelsorger der Evangelischen Gemeinde Conweiler: Es geht in ihnen um das Anzeigen eines Ehebruchs, die Sorge um den Zustand einer Patin, die Bitte um Verzeihung und um einen Conweiler Maurer. Offenbar traute man Kittelberger vertrauliche und vermittelnde und Fähigkeiten zu.

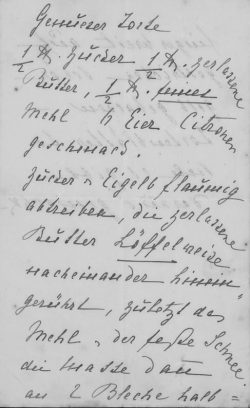

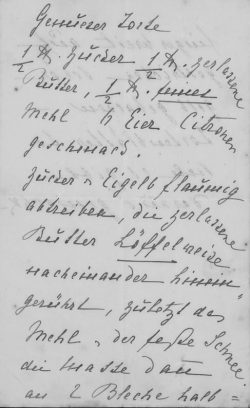

Einen weiteren, nicht geringen Teil bilden Kalender und Tagebücher des Vaters. In einem dieser Tagebücher diente ein Genueser-Tortenrezept als Lesezeichen (Nr. 6).

Der Nachlass erhielt die Signatur D 139, umfasst 23 Akten mit einem Umfang von 0,2 lfm. und weist eine Laufzeit von (1907) 1911 bis 1939 und 1979/80 auf. Dessen Erschließungsdaten sind online recherchier– und die Akten selbst in unserem Lesesaal einsehbar.

-

-

Lesezeichen mit Rezept fürr Genueser Torte im Tagebuch des Vaters, 1912, recto. LKAS, D 139, Nr. 62.

-

-

Dasselbe, verso.

17. Januar 2025 | Andreas Butz | Allgemein

Wir begrüßen Janine Riehl in unserem Archiv. Sie absolviert bei uns ihr dreimonatiges Pflichtpraktikum im Rahmen ihres Masterstudiums der Kunstgeschichte an der Universität Stuttgart. Sie wird unsere Inventarisatorin Dr. Anette Pelizaus bei der Inventarisierung der Kunstgegenstände der Evangelischen Landeskirche unterstützen. Dazu gehören Termine in den Kirchengemeinden, bei denen Kunstgegenstände wie Vasa Sacra, Gemälde, Skulpturen oder Glasmalereien systematisch erfasst und fotografisch dokumentiert werden. Wir heißen sie herzlich willkommen und wünschen ihr eine schöne und lehrreiche Zeit!

Foto: LKAS

15. Januar 2025 | Andreas Butz | Aktenfund, Genealogie

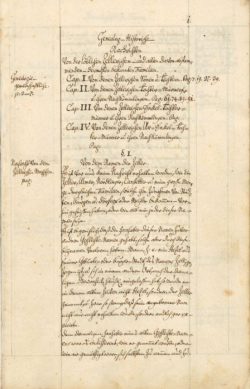

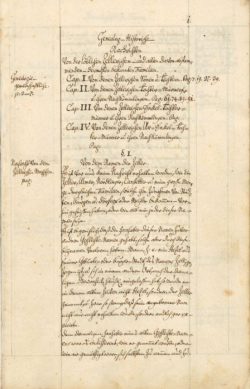

Das Landeskirchliche Archiv verwahrt auch eine Handschriftensammlung, die sehr unterschiedliche Archivalien dieser Art enthält. Hier finden sich Zimelien wie die Württembergische Konkordienformel, die im 17. und 18. Jahrhundert von allen württembergischen Pfarrern unterschrieben wurde, oder die Großgartacher Predigtbände neben Vorlesungsmanuskripten, Liedersammlungen, Buchmanuskripten und vielem mehr.

Das Landeskirchliche Archiv verwahrt auch eine Handschriftensammlung, die sehr unterschiedliche Archivalien dieser Art enthält. Hier finden sich Zimelien wie die Württembergische Konkordienformel, die im 17. und 18. Jahrhundert von allen württembergischen Pfarrern unterschrieben wurde, oder die Großgartacher Predigtbände neben Vorlesungsmanuskripten, Liedersammlungen, Buchmanuskripten und vielem mehr.

In diesem Jahr wurde die Handschriftensammlung um die Handschrift „Genealogisch-Historische Nachrichten von der löblichen Zellerischen und allen davon abstammenden dermalen bekannten Familien“ erweitert. Die Handschrift umfasst 145 Seiten und wurde von einem namentlich nicht bekannten Schreiber im 18. Jahrhundert angefertigt. Die Familie Zeller ist eine bedeutende Familie der württembergischen Kirchengeschichte. Die Einträge zu den einzelnen Personen der Familie sind teilweise sehr umfangreich und enthalten viele Informationen über deren Lebensweg. Darüber hinaus dürfte die Handschrift für Familienforscher von Interesse sein. Das Digitalisat kann hier eingesehen werden.

13. Januar 2025 | Heinrich Löber | Aktenfund

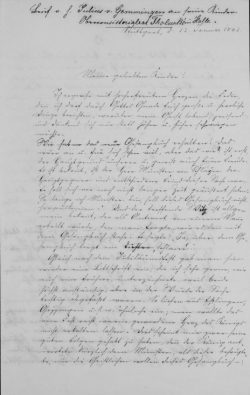

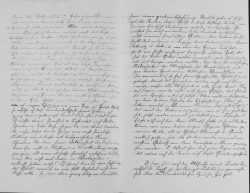

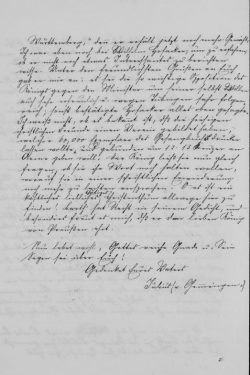

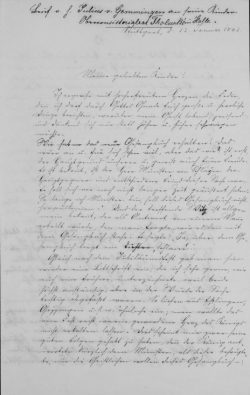

Am 12. Januar 1842 schrieb Julius Freiherr von Gemmingen (1774-1842) in Stuttgart an „Meine geliebten Kinder“. Gemeint sind damit seine Tochter Mathilde (1816-1894) und ihr Mann, der berühmte Theologen August Tholuck (1799-1877), dessen zweite Ehefrau sie war. Mathilde Tholuck hat sich als Begründerin der Diakonissenanstalt in Halle bleibende Verdienste erworben.

Dieser Brief kam bei der Bearbeitung des Nachlasses des Dekans Johannes Josenhans (1893-1983) [LKAS, D 140] ans Tageslicht, hat aber nur im weitesten Sinne Bezug zum Nachlassgeber. Dieser kommt zwar aus der schwäbischen Erweckungsbewegungstradition, aber eine Verbindung ist nur in dieser Frömmigkeit und nicht in einer unmittelbaren Verbindung zu Josenhans und seinen Vorfahren herzuleiten. Dementsprechend bleibt die Überlieferungsgeschichte dieses Schriftstücks im Dunkeln.

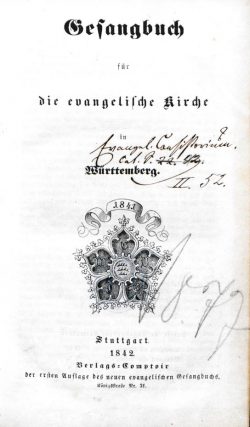

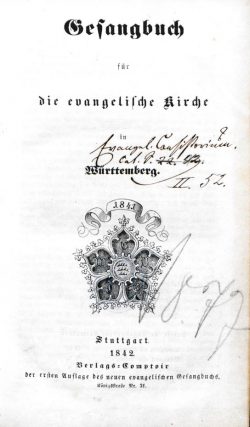

In diesem Brief teilt Julius von Gemmingen am Jahresanfang 1842 die Freude über die Einführung des neuen Gesangbuchs in Württemberg und die Umstände seiner Entstehung mit. Es handelt sich hierbei um das soeben in Benutzung gegangene ‚Gesangbuch für die evangelische Kirche in Württemberg. Stuttgart 1842‘. Die Freude darüber ist nachvollziehbar, denn es löste das über 50 Jahre in Gebrauch gewesene Gesangbuch von 1791 ab. Zugleich war dieses neue Gesangbuch ein „Werk der Kirche“, denn es entstand aus der Arbeit der Synode und Stimme der Gemeinden heraus (Württembergische Kirchengeschichte. Stuttgart 1893, S. 600). Davon gibt von Gemmingens Brief ein beredtes Zeugnis: er schreibt von der geringer gewordenen Einflußnahme des Königs und seiner Minister.

Nun hat der Brief wieder den Ort seiner Bestimmung erreicht: Halle an der Saale. Die Empfänger leben schon lange nicht mehr; aber er wird im Archiv der Franckeschen Stiftungen und dort in den Nachlass August Tholuck Eingang finden und recherchierbar sein.

-

-

Brief von Julius von Gemmingen an seine Kinder von 1842

-

-

-

-

Evangelisches Gesangbuch für Württemberg, 1842, Titelblatt. EHZ-Bibliothek Stuttgart

8. Januar 2025 | Andreas Butz | Kirchengeschichte

Der württembergische Reformator Johannes Brenz (1499-1570). LKAS, Bildersammlung

Der Verein für württembergische Kirchengeschichte schreibt für das Jahr 2025 den Johannes-Brenz-Preis für herausragende Arbeiten zur württembergischen Kirchengeschichte aus. Durch die Preisvergabe sollen die Leistungen von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern anerkannt werden. Das Preisgeld beträgt 3.000 Euro.

Für die Vergabe des Johannes-Brenz-Preises kommen herausragende Masterarbeiten, Zulassungsarbeiten, Dissertationen oder Arbeiten von vergleichbarem Umfang in Frage. Die Themen der Arbeiten können zeitlich aus dem gesamten Bereich der kirchlichen Geschichte Württembergs stammen. Bewerbungen sind bis zum 31. Dezember 2025 möglich. Die Preisverleihung mit einem Vortrag der Preisträgerin oder des Preisträgers erfolgt voraussichtlich im Herbst 2026.

Die aktuelle Ausschreibung auf H-Soz-Kult lesen Sie hier, Informationen auf der Homepage des Vereins für Württembergische Kirchengeschichte hier.