Schlagworte: Tempelgesellschaft

25. Juni 2025 | Jakob Eisler | Palästina

Das Stadtmuseum Haifa eröffnete am 12. Juni 2025 im ehemaligen Templergemeindehaus die Kunstausstellung zur Tätigkeit der württembergischen Templer in Haifa im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Für die Vorbereitung der Ausstellung kam die Kuratorin Yifat Hen vor fünf Monaten ins Landeskirchlichen Archiv und wählte aus dem Bestand der Tempelgesellschaft (K44) mehrere Bilder aus und recherchierte in Archivalien. In den letzten Wochen wurden uns immer wieder Texte der Ausstellung mit der Bitte um Korrektur zugesandt.

Ich konnte die Eröffnung der Ausstellung mit der Reise des Tübinger Landrates kombinieren, der wegen einer Partnerschaft zwischen dem Landkreis Tübingen und dem Landkreis Hof Ha-Carmel dorthin fuhr. So reisten wir am 11.06.2025 auf 5 Tage nach Israel.

Am ersten Tag besuchte die vierköpfige Delegation die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem und unternahm einen kurzen Ausflug in die Jerusalemer Altstadt, bei dem sie die deutsche Erlöserkirche, die Grabeskirche und das Johanniterhospiz besichtigte. Am Abend wurde die Ausstellung im Beisein von ca. 200 Gästen, darunter Vertreter der Deutschen Botschaft und des Goethe-Instituts sowie Bürger der Stadt Haifa, eröffnet. Ein Teil der historischen Aufnahmen wurde durch KI-Animation zum Leben erweckt, einige historische Schwarzweißbilder durch Farbgebung.

Am nächsten Tag hätten wir zur Landkreisverwaltung fahren sollen. In der Nacht war ein erster Alarm zu hören. Wir wussten, dass wir uns in einem Kriegsgebiet befanden. Die Raketeneinschläge ließen nicht lange auf sich warten. In Haifa und im Landeszentrum schlugen zahlreiche Raketen ein. Trotz der schweren Lage gelangten wir nach Hof HaCarmel, wo wir die Landwirtschaftsschule und das Internat Kefar Galim besuchen konnten. Die Rückreise anzutreten erwies sich jedoch als äußerst schwierig, da sowohl der Luftraum über Israel als auch der Schiffsverkehr gesperrt waren. Uns blieb nur die Ausreise über Jordanien oder Ägypten.

Schließlich ermöglichte es uns unser Scuba-Reisebüro in Stuttgart, uns anderen Gruppen anzuschließen, die am 17. Juni von Jerusalem aus aufbrachen. Von Jerusalem aus ging es zum Toten Meer, über Qumran, Ein Gedi und Massada zur Jordansenke. Von dort aus ging es weiter nach Eilat am Roten Meer. Nach mehreren Stunden konnten wir schließlich den Grenzübergang nach Taba passieren. Mit zwei Bussen kamen wir nach Mitternacht in Scharm El-Scheich an. Von dort aus nahmen wir einen Flug über Istanbul und anschließend nach Stuttgart. Insgesamt dauerte die Heimreise 34 Stunden. Es war eine gefühlt sehr lange Dienstreise …

-

-

Ankunft am Ben Gurion Flughafen in Tel Aviv. Noch war alles ganz friedlich.

-

-

Ausstellungseröffnung in Haifa. Leiterin des Stadtmuseums, und Künstlerin der Ausstellung in Haifa

-

-

Grußwort des Leiters aller Städtischen Museen in Haifa, Herr Namir

-

-

Grußworte vom Goethe-Institut

-

-

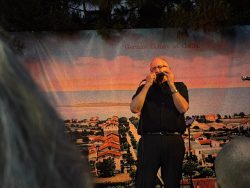

Musikalische Umrahmung

-

-

Yad Vashem, Jerusalem

-

-

Yad Vashem, Halle der Namen

-

-

Eingang zum Luftschutzbunker

-

-

Luftschutzbunker im Hotel in Haifa

-

-

Beratung zwischen Kreisarchivar Wolfgang Sannwald,unserem Kollegen Jakob Eisler und Landrat Joachim Walter

-

-

Landwirtschaftliche Schule und das Internat Kefar Galim

27. Juni 2024 | Jakob Eisler | Palästina, Veranstaltung

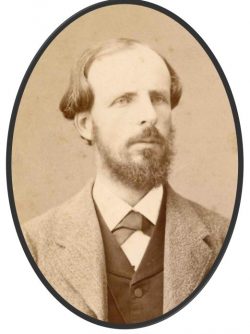

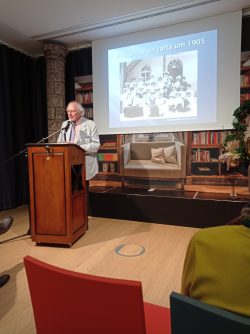

Am Sonntag, dem 23. Juni, fand anlässlich des 163. Gründungstages der Tempelgesellschaft in Stuttgart-Degerloch ein Vortrag über die Lebensgeschichte des Architekten Theodor Sandel statt, bei dem einige Stationen seines Lebens in Wort und Bild vorgestellt wurden.

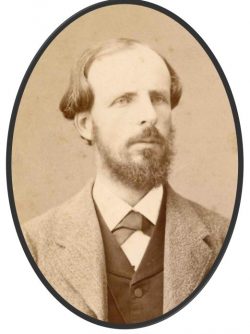

Theodor Sandel (1845-1902). LKAS, Archiv der Tempelgesellschaft.

Theodor Sandel wurde 1845 in Heilbronn geboren. Sandel legte 1863 am Kirschenhardthof sein Abitur ab und studierte anschließend am Polytechnikum in Stuttgart Bauingenieurwesen. Nach Abschluss seines Studiums 1867/68 unternahm er eine Reise nach Paris.

Am 10. Juli 1870 wanderte Sandel nach Palästina (Jaffa) aus. Sein erster Auftrag dort war der Entwurf für die erste jüdische Landwirtschaftsschule „Mikwe Israel“ im Jahr 1870. Im folgenden Jahr wurde er mit der Planung und Parzellierung der neu zu gründenden Templerkolonie Sarona (heute im Zentrum von Tel Aviv) beauftragt. Ab 1875 arbeitete er in Jerusalem. In den folgenden Jahren trug er maßgeblich zur Erschließung Palästinas durch Landvermessungen, den Bau von Verkehrswegen – wie 1876 der Straße von Jaffa nach Jerusalem – und die Errichtung zahlreicher öffentlicher Gebäude bei. 1879/1880 wurde er mit der Parzellierung der ersten jüdischen Siedlung Petach Tiqua beauftragt. Es folgten in Zusammenarbeit mit Conrad Schick das Herrenhuter Leprosenhaus „Jesus-Hilfe“ (1884), das alte katholische Hospiz unweit der Jaffastraße (1885-87), die deutsche Weihnachtskirche des Jerusalemsvereins zu Berlin in Bethlehem (1891-92), das Kaiserswerther Krankenhaus in Jerusalem (1894), das jüdische Gymnasium – Edel-von-Lämmel-Schule, das Londoner Missionskrankenhaus in Jerusalem (1894), das jüdische Krankenhaus „Schaare Zedek“ (1902), die evangelische Kirche in Jaffa (1904), das Greisenasyl in der Templerkolonie der Borromäusschwestern (1903) und die Dormitio-Kirche (1910). Die drei letztgenannten Bauten wurden nach seinem Tod von seinen Söhnen Benjamin und Gottlob Sandel vollendet.

Zu den von ihm entworfenen Bauten gehören auch mehrere Gebäude in der Rephaim-Ebene bei Jerusalem. Neben seiner Tätigkeit als Architekt war er jahrzehntelang Bürgermeister der Tempelkolonie Rephaim bei Jerusalem. Als der deutsche Kaiser Wilhelm II. im Oktober/November 1898 Jerusalem besuchte, erhielt Sandel die ehrenvolle Aufgabe, ihn zu empfangen. Ein Jahr später wurde er zum Königlich Württembergischen Baurat ernannt.

Zu dem Vortrag kamen viele Templer, aber auch Gäste vom Kirschenhardthof, aus Korntal und sogar der Leiter des deutschen Bibeldorfes aus Nordrhein-Westfalen.

Eine Buchpublikation zu Theodor Sandel, die vom Verein für Württembergische Kirchengeschichte herausgegeben wird, ist derzeit in Arbeit und wird im Herbst 2025 erscheinen. Die Autoren sind Jakob Eisler und Ulrich Gräf. Der Band wird sehr viele Abbildungen enthalten. Die Würdigung seines Werkes war ein Desiderat. Wir dürfen auf dieses Buch gespannt sein!

Beitragsbild: Kolonie Jerusalem mit mehreren von Sandel geplanten und gebauten Bauten. LKAS, Archiv der Tempelgesellschaft.

22. November 2023 | Jakob Eisler | Ausstellung, Palästina

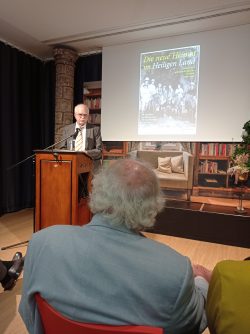

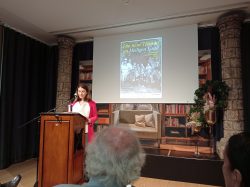

Vortrag im Staatsarchiv Ludwigsburg. Foto: Landeskirchliches Archiv Stuttgart

Gestern, am 21. November 2023, nahmen im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Die neue Heimat im Heiligen Land“ ca. 50 Personen an der Führung unseres Mitarbeiters Dr. Jakob Eisler teil und über 80 Personen am anschließenden Vortrag „Die Hilfe der württembergischen Templer bei der jüdischen Besiedlung Palästinas 1870-1914“. Im Anschluss an den Vortrag im Staatsarchiv Ludwigsburg bestand die Möglichkeit, Fragen zum Thema zu stellen. Der Vortrag wurde aufgezeichnet und kann hier angehört werden.

Seit Beginn der württembergischen Besiedlung Palästinas im Jahre 1868 waren die Templer in allen Bereichen der christlichen Tätigkeit tätig: im Schulwesen, in der Medizin, in der Landwirtschaft, in der Forschung, in der Wirtschaft, in Handel und Gewerbe, in der Diplomatie, in der Kirche, in der Technik und im Tourismus. In den Templersiedlungen gab es die besten Hotels, Pferdekutschenverbindungen nach Jerusalem und ganz Palästina, in Jaffa ein archäologisches Museum, einen botanischen Garten, einen Zoo und vieles mehr. Einen besonderen Aufschwung nahm die Entwicklung in Palästina, als zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem in Haifa und Jaffa deutsche Fabriken gebaut wurden. Die beteiligten Unternehmen spielten eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Modernisierung des Landes. Ihr Vorbild und ihr „Know-how“ trugen nicht unwesentlich dazu bei, die Hemmschwelle für die jüdische Besiedlung des noch weitgehend desolaten Landes im großen Stil abzubauen. So trugen die Templer mit ihren fortschrittlichen Ideen und Leistungen wesentlich zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung Palästinas von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs bei. Durch ihr Wirken auch in den jüdischen Dörfern und Stadtvierteln haben sie die Modernisierung ganz Palästinas nicht unwesentlich beschleunigt.

Die Ausstellung ist im Staatsarchiv Ludwigsburg zu sehen. Im Begleitprogramm werden fast wöchentlich Führungen angeboten.

Wir wollen darauf hinweisen, dass die Ausstellung noch bis zum 19. Dezember 2023 zu sehen ist.

Die Öffnungszeiten sind:

Mo-Do: 9:00-16:30 Uhr

Fr.: 9:00-15:30 Uhr

Sonderöffnung auch am Sonntag, den 10. Dezember 2023 von 14:00-17:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Im Begleitprogramm ist am 19.12.2023 auch eine Finissage um 19:00 Uhr geplant mit dem Vortragstitel:

„Templerfamilien aus dem Kreis Ludwigsburg im Heiligen Land“.

21. September 2023 | Jakob Eisler | Palästina, Veranstaltung

Hugo Wieland, 1853 in Bodelshausen geboren und 1922 in Tübingen gestorben, war ein Pionier der Zementherstellung und des Bauwesens im damaligen Palästina und heutigen Israel. An ihn erinnert nun ein Gedenkstein auf dem Tübinger Stadtfriedhof, der von Wielands Nachkommen finanziert und von dem aus Nehren stammenden Steinmetz Eberhard Schmid gestaltet wurde. Der Gedenkstein wurde während der Corona-Pandemie aufgestellt. Die Universitätsstadt Tübingen und das Landeskirchliche Archiv Stuttgart haben am Mittwoch, 19. Juli 2023, die offizielle Übergabe nachgeholt.

In der Friedhofskapelle des städtischen Friedhofs im Grabfeld T, Gmelinstraße 20, hatte Bernd Walter, Leiter der Abteilung Friedhöfe bei den Kommunalen Servicebetrieben Tübingen, die Geste aus dem Ausland begrüßt und die Angehörigen willkommen geheißen. Dagmar Waizenegger, Leiterin des städtischen Fachbereichs Kunst und Kultur, sprach ein Grußwort. Dr. Jakob Eisler vom Landeskirchlichen Archiv Stuttgart stellte in einem Vortrag Leben und Werk Hugo Wielands vor. Peter Weiss umrahmte die Veranstaltung auf dem Akkordeon. Anschließend gingen vier Urenkel, die aus Deutschland, Australien und der Schweiz angereist waren, zum Gedenkstein an der ehemaligen Grabstätte von Hugo Wieland. Anschließend enthüllten die Urenkel den Stein, in den eine von Dr. Eisler aus Israel mitgebrachte Originalfliese aus der Wieland-Fabrik in Jaffa eingelassen war.

Wieland gehörte der Tempelgesellschaft an, einer religiösen Gruppierung, die sich Palästina niederließ. Er gründete 1894 eine Fabrik für Zementfußbodenplatten in Jerusalem. Damit wurde er zum Pionier der Zementproduktion im Heiligen Land. Anfang des 20. Jahrhunderts verlegte Carl Hugo Wieland seine Fabrik von Jerusalem nach Jaffa/Walhalla. Dort fertigte er Bauteile aus Zement, Fußbodenbeläge in diversen Farben und Mustern, Stufen, Balustraden, Balkonträger und Fenstereinfassungen in verschiedenen Formen. Der Rohzement kam aus Heidelberg und wurde über Rhein und Nordsee via Gibraltar ins Mittelmeer nach Jaffa verschifft. Auch die Farben für die Bodenbeläge wurden größtenteils aus Deutschland importiert.

Der Bedarf an solchen Fertigteilen war in den Kolonien Wilhelma und Sarona enorm. Der Bau neuer jüdischer Wohnviertel durch die Zuwanderung von Juden aus Osteuropa erweiterte den Absatzmarkt von Wieland zusätzlich. Vor allem den italienischen Zementplattenfabriken nahm Wieland Marktanteile ab, als er eine hochmoderne hydraulische Presse zur Herstellung von Bauplatten in Betrieb nahm.

Ab 1903 produzierte Wieland auch Dachziegel, die bis dahin von Conrad Breisch importiert worden waren, so dass er zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seinen Produkten fast eine Monopolstellung einnahm. Dazu trug nicht zuletzt seine Innovationsfreude bei: Seine Firma entwickelte ein Verfahren, um Rohre aus Zement herzustellen, die wesentlich besser und billiger waren als die bisher verwendeten Eisenrohre. Sie wurden in großen Mengen für die Bewässerungsanlagen der Orangenplantagen benötigt. Diese Rohre wurden in ganz Palästina verwendet und der Umsatz der Firma stieg.

So konnte die Firma weiter expandieren und moderne Maschinen zur Zementherstellung, Dieselmotoren, Schleifmaschinen und Pressen anschaffen. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges beschäftigte die Firma Wieland über 40 Mitarbeiter.

Während des Ersten Weltkrieges wurden die Templer aus Jerusalem und Jaffa in Ägypten interniert. Nach Kriegsende kam er erkrankt nach Deutschland und wurde 1921 in die Tropenklinik Tübingen gebracht, wo er wenige Wochen später verstarb.

Carl Hugo Wieland und seine Söhne waren Pioniere der Zementherstellung und des Bauwesens in Palästina. Ihre Produkte ersetzten die teureren Importprodukte, ihre Zementröhren lieferten den Orangenplantagen in Jaffa und Umgebung eine effektive und rentable Technologie.

Fotos: Bernd Walter, Friedhofsverwaltung Tübingen

Beitragsbild: Vier Urenkel Hugo Wielands enthüllen den Gedenkstein

-

-

Gedenkstein für Hugo Wieland auf dem Stadtfriedhof in Tübingen

-

-

-

Enthüllung des Gedenksteins durch vier Urenkel Hugo Wielands

-

-

28. Juni 2023 | Andreas Butz | Fotografie, Interkultur, Palästina, Veranstaltung

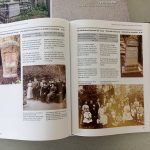

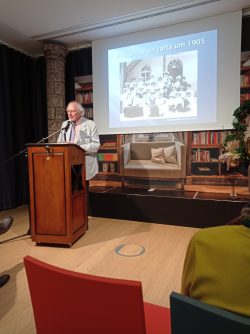

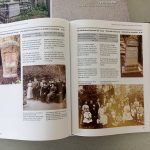

Vergangenen Freitag fand in den Räumen des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart eine mit knapp hundert Interessenten sehr gut besuchte Tagung zu einer Neuerscheinung statt. Vorgestellt wurde das zweibändige Werk über die historischen Friedhöfe der Templer im Nahen Osten (1869-1948). Grußworte sprachen der Vorsitzende des Vereins für württembergische Kirchengeschichte, Professor Dr. Norbert Haag, sowie als Hausherr der Leiter des Landeskirchlichen Archivs, Dr. Claudius Kienzle. Ein Grußwort des Leiters des Erhaltungsrats für Welterbestätten in Israel, Dr. Omri Shalmon, wurde verlesen. Danach folgten Vorträge von Professor Haim Goren aus Israel über die ersten, noch misslungenen Ansiedlungsversuche der Templer in Palästina. Oberbaudirektor i.R. Ulrich Gräf gab interessante Aufschlüsse über die Gestaltung der Grabsteine in ihren zeitlichen Kontexten. Dr. Jakob Eisler vom Landeskirchlichen Archiv erläuterte Hintergründe, die die Bedeutung der Dokumentation herausstellten und gab einige Beispiele aus dem Buch, die deutlich machten, wie umfassend von den Autoren für den biografischen Teil der Bände geforscht wurde. Herr Klingbeil von der Tempelgesellschaft berichtete über die Geschichte und die Pflege dieser Friedhöfe, insbesondere auch was die Zeit nach beginn des Zweiten Weltkrieges betraf, nachdem die Mitglieder der Tempelgesellschaft Israel schon verlassen hatten. Die Vorträge waren alle lebhaft und kurzweilig. Der Verein für württembergische Kirchengeschichte hatte für die Bereitstellung von Getränken und Speisen im Foyer gesorgt, so dass nach im Anschluss der Veranstaltung noch reichlich Gelegenheit für Gespräche bestand. Am Büchertisch konnte das werk gleich erworben werden.

Eine weitere Buchvorstellung wird in Israel im Zentrum der Israelischen Denkmalpflegebehörde in „Mikwe Israel“ (vormals die erste Jüdische Landwirtschaftsschule von 1870 die vom Württemberger Theodor Sandel geplant wurde) stattfinden. Dr. Omri Shalmon, Frau Tamar Tuchler von der Denkmalbehörde Jaffa/Tel-Aviv und weitere Denkmal Persönlichkeiten werden dabei sein.

Der Doppelband kann hier bestellt werden: margarete.gruenwald@elk-wue.de

Jakob Eisler/Ulrich Gräf, Die historischen Friedhöfe der Templer im Nahen Osten (1869– 1948), Bd. 1: Templerfriedhöfe im Süden, Bd. 2: Templerfriedhöfe im Norden, Stuttgart 2023. 2 Bde. im Schuber, 780 S. 79,00 EUR. ISBN 978-3-944051-23-9 (Bd. 1), ISBN 978-3-944051-24-6 (Bd. 2).

-

-

-

Würdigung von Unterstützern des Projekts, hier Frau Arnold

-

-

Vortrag Professor Goren

-

-

Fragerunde mit Ulrich Gräf, Professor Goren und Professor Haag

-

-

V. l. Dr. Claudius Kienzle, Prof. Dr. Norbert Haag, Dr. Jakob Eisler, Baudirektor Ulrich Gräf

-

-

Die Autoren Dr. Eisler und Baudirektor Gräf

-

-

Fragerunde mit Dr. Eisler und Dr. Kienzle

-

-

Vortrag Jörg Klingbeil (Tempelgesellschaft)

-

-

-

-

Begleitausstellung I

-

-

Begleitausstellung II

-

-

-

-

-

-

1. Juli 2022 | Andreas Butz | Fotografie, Palästina, Veranstaltung

Vorgestern, am 29. Juni, wurde in der Hirschwirtscheuer in Künzelsau die Ausstellung „Die neue Heimat im Heiligen Land. Fotografien württembergischer Templer 1868-1948“ eröffnet. In der Ausstellung werden Fotografien gezeigt, die von Mitgliedern der Tempelgesellschaft im letzten Drittel des 19. und ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in Palästina, dem heutigen Israel angefertigt wurden. Die Fotografien zeigen die Begegnung der Kulturen, Szenen des Alltagslebens, der Freizeitgestaltung, der handwerklichen und wirtschaftlichen Tätigkeiten, des Vereinslebens, sowie des spezifischen Gemeindelebens in den Siedlungen, die diese Glaubensbewegung mit protestantischen und meistens württembergischen Wurzeln im Heiligen Land gegründet hat. Der größte Teil der Fotografien stammt aus der persönlichen Sammlung des Historikers Alex Carmel (1931-2002). Ergänzt wurde die Schau mit Fotografien aus den Beständen des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart.

Die Begrüßung erfolgte durch die Direktorin der Sammlung Würth C. Sylvia Weber. Grußworte sprachen Jörg Klingbeil, der Gebietsleiter der Tempelgesellschaft, sowie Professor Reinhold Würth, der die Ausstellung überhaupt erst ermöglicht hatte. Zur Ausstellung sprachen die Kuratoren Dr. Jakob Eisler, Mitarbeiter im Landeskirchlichen Archiv, und Dr. Nurit Carmel, Tochter von Alex Carmel, die sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit der Thematik historischer Aufnahmen Palästinas beschäftigt.

Das Landeskirchliche Archiv wurde in den Grußworten verschiedentlich erwähnt, nicht zuletzt deshalb, da das hochinteressante Archiv der Tempelgesellschaft in Zukunft dort verwahrt werden wird.

Die Ausstellungseröffnung war mit etwa 170 Personen sehr gut besucht. In aller Ruhe konnte man danach die faszinierenden Aufnahmen betrachten, in diese vergangene Welt eintauchen, für eine Weile die Krisen der Gegenwart vergessen, und sich bei bestem sommerlichen Wetter danach draußen an den Stehtischen über das Gesehene und Gehörte austauschen.

Die Ausstellung wird noch bis zum Januar 2023 zu sehen sein. Ein Katalog ist erschienen.

-

-

Musikalische Umrahmung

-

-

Begrüßung durch die Direktorin der Sammlung Würth

-

-

Grußwort des Gebietsleiters der Tempelgesellschaft

-

-

Einführung von Dr. Carmel

-

-

Einführung von Dr. Eisler

-

-

-

Grußwort von Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth

-

-

-

Ausstellung

22. April 2022 | Andreas Butz | Museale Sammlung, Palästina

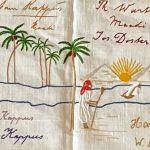

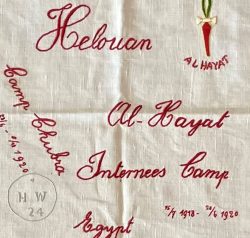

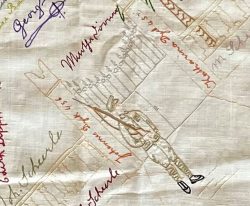

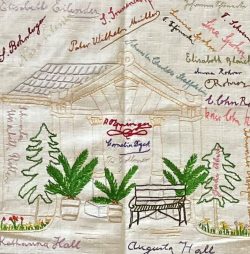

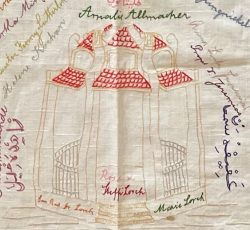

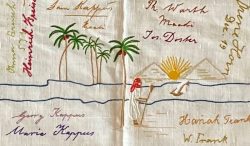

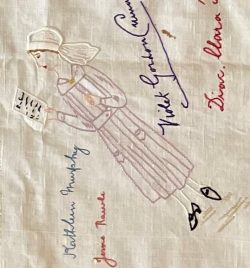

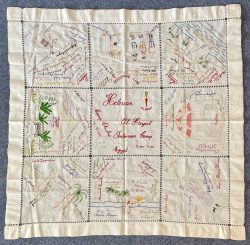

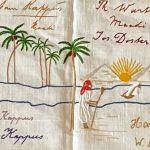

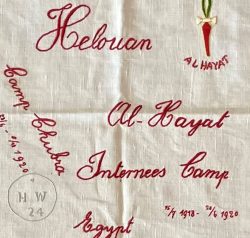

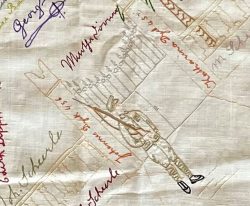

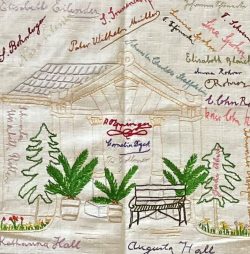

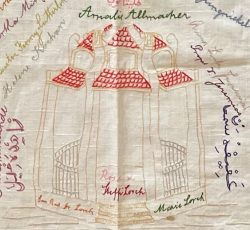

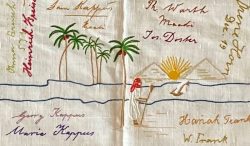

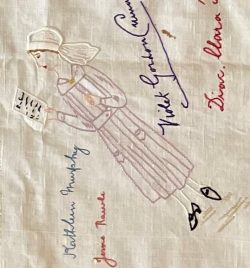

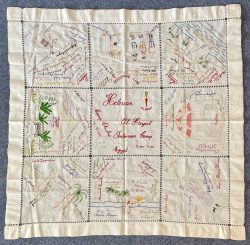

Als Schenkung der Tempelgesellschaft, Stuttgart, kam ein historisch interessantes Objekt in die Museale Sammlung im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart. Dabei handelt es sich um ein weißes Tuch mit Lochstickerei und den Maßen 82 x 84 cm. Das Tuch ist unterteilt in neun Quadrate und enthält Stickereien der Unterschriften von mehr als 100 Mitgliedern der Tempelgesellschaft (zuzüglich weiterer palästinadeutscher Personen). Die zentrale Inschrift gibt Hinweise auf den Entstehungskontext:

Helouan, Al Hayat, Internees Camp 15.7.1918-28.6.1920, Camp Chubra 28.6.-8.10.1920, Egypt

Palästina war ein Kriegsschauplatz des Ersten Weltkrieges, da dieses Gebiet damals zum Osmanischen Reich gehörte. Durch die Nähe zum für die Briten wichtigen Suezkanal stellte die Anwesenheit der türkischen und deutschen Truppen durchaus eine Bedrohung für die Alliierten dar. Ende 1916 konnten die Briten die dort bestehende Front durchbrechen. Die Einnahme Palästinas zog sich bis Herbst 1918 hin. Dort befanden sich mehrere Siedlungen der Tempelgesellschaft, deren Bewohner meist aus Württemberg eingewandert waren und Staatsangehörige des Deutschen Reichs waren. Es handelt sich dabei um eine christlich-chiliastische Religionsgemeinschaft mit Wurzeln im württembergischen protestantischen Pietismus. Die Briten internierten 1918 einen Teil der Siedler, da Befürchtungen bestanden, die Siedler könnten militärisch relevante Informationen an die türkischen und deutschen Streitkräfte weitergeben.

Im Juli und August 1918 wurden etwa 850 Palästinadeutsche, hauptsächlich Templer, mit der Bahn nach Ägypten verbracht. Das Ziel war die ehemalige Lungenheilstätte „Al Hayat“, ein großer Gebäudekomplex in Helouan. Zuletzt hatte Al Hayat als Garnison gedient. Nach dem Ende des Krieges beließen die Briten den Palästinadeutschen im Internierungslager, obgleich die Begründung nun nicht mehr gegeben war. Anfang 1920 wurde ihnen die Möglichkeit eröffnet, ins Gebiet des Deutschen Reiches auszuwandern, was aber von den meisten Siedlern abgelehnt wurde. Viele von ihnen waren ja bereits in Palästina geboren, hatten dort Haus und Hof und befürchteten eine Enteignung ihres Besitzes. Im April 1920 wurde Gr0ßbritannien das Völkerbundsmandat über Palästina übertragen. Im Laufe des Jahres 1920 änderte sich, nicht zuletzt aufgrund diplomatischer Bemühungen Deutschlands, die Haltung der Briten gegenüber den Palästinadeutschen und der neu ernannte Oberkommissar für Palästina wurde angewiesen, den Internierten die Rückkehr zu ermöglichen. Das Lager in Chubra scheint eine Art Interimsunterbringung gewesen zu sein. Vielleicht erinnerten sich manche der Internierten beim Rücktransport an den im Alten Testament geschilderten Auszug aus Ägypten. Auch viele der nach Deutschland ausgewanderten Templer konnten nun nach Palästina zurückkehren.

Faszinierend für den Betrachter der Stickerei ist, dass nicht nur die Namen von Internierten gestickt wurden, sondern die Unterschriften dieser Personen. Außerdem fällt auf, dass die Beschriftungen durchweg in englischer Sprache gehalten sind. Entweder die palästinadeutsche Stickerin hat sich dieser Sprache bedient, oder aber das Tuch war das Geschenk einer der englischen Helferinnen (Krankenschwestern), die für die Betreuung der Internierten zuständig waren. Mindestens auf ein gutes Verhältnis der Schwestern zu den Internierten lässt schließen, dass ein Detail des Tuches eine englische Schwester in ihrer Berufstracht zeigt, sowie sich auch mehrere englische Namen (Violet Gordon Cumming, Kathleen Murphy) in dieser Ecke des Tuches finden.

Die Szenen auf dem Tuch wirken freundlich und vermitteln eine positive Stimmung, was erstaunlich mit der Kehrseite der oben beschriebenen Bedrückung im Internierungslager kontrastiert.

Beitrag auf Württembergische Kirchengeschichte Online zur Tempelgesellschaft hier.

Literatur:

Paul Sauer: Uns rief das Heilige Land, Stuttgart1985, S. 153-172.

-

-

Zentrales Feld der Stickerei

-

-

Britischer Sergeant zur Bewachung des Internierungslagers

-

-

Tempelchen

-

-

Pavillon

-

-

Sonnenaufgang am Nil

-

-

Britische Krankenschwester

-

-

Boys dormitory (Jungen-Schlafsaall)

-

-

Gesamtbild

11. Oktober 2021 | Jakob Eisler | Ausstellung

Vom 14. Oktober bis 31. Dezember 2021 wird in Ludwigsburg eine Ausstellung des Landeskirchlichen Archivs und des Stadtarchivs Ludwigsburg gezeigt.

Gründer der Tempelgesellschaft, die im weitesten Sinne den pietistischen Strömungen Württembergs zuzurechnen ist, war der 1815 in Leonberg geborene Christoph G. J. Hoffmann, Sohn des Gründers der württembergischen Brüdergemeinde Korntal. Hoffmanns religiöse Erziehung in der Brüdergemeinde in Korntal und sein Theologiestudium an der Tübinger Universität prägten nachhaltig seine Vorstellungen von Glauben, Gesellschaft und Kirche. Zusammen mit dem ehemaligen Kaufmann Georg David Hardegg (1812–1879) aus Ludwigsburg, einem ausgewiesenen Demokraten, griff er die als Babel diskreditierte Amtskirche scharf an und warb für den Gedanken, neben der bestehenden Kirche ein neues Volk Gottes zu formen. Bald formierte sich um Hoffmann und Hardegg eine Gruppe namens Jerusalemsfreunde. 1856 gründeten sie eine Knaben- und Mädchenschule im Kirschenhardthof (einem Gehöft bei Marbach). Hier sollte die Jugend im Geiste des Tempels erzogen und aus ihrem Kreis sollten die künftigen Sendlinge für das Heilige Land rekrutiert werden.

1861 wurde der Deutsche Tempel zu einer selbständigen religiösen Gemeinschaft mit Hoffmann als Bischof und Hardegg als Vorsitzendem. Die evangelische Kirche versuchte in den folgenden Jahren mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, die Anhänger der Templer zu bekämpfen. Der entscheidende Erfolg blieb ihr aber versagt. 1868 beschlossen die Templer, nach Palästina auszuwandern. 1869 wurde die Kolonie Haifa gegründet. Bis 1906 entstanden fünf weitere Siedlungen der württembergischen Templer: Jaffa (1869), Sarona (1871), Jerusalem (1873), Wilhelma (1902) und Bethlehem-Galiläa (1906). Die Blütezeit all dieser Kolonien lag im ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges.

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kam auch das Ende der Kolonien: Alle noch im Land verbliebenen Palästinadeutsche, Siedler wie Missionare, wurden von den britischen Mandatsbehörden interniert, ein Teil nach Australien verbracht, ein Teil gegen Juden aus dem deutschen Machtbereich ausgetauscht.

Bild: Der Salon bei Ludwigsburg circa 1850. Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung.

17. September 2021 | Jakob Eisler | Interkultur, Palästina, Veröffentlichung

Dr. Jakob Eisler, Mitarbeiter des Landeskirchlichen Archivs, und Ulrich Gräf, Kirchenoberbaudirektor der evangelischen Landeskirche in Württemberg i.R., arbeiten derzeit an einer aufwändigen Dokumentation der Friedhöfe mit ihren Grabsteinen in Haifa und Jerusalem, sowie der aufgelösten Friedhöfe in Bethlehem/Galiläa, Waldheim im Norden; Jaffa (Mount Hope), Sarona und Wilhelma im Süden.

Zum ersten Mal werden in einer großangelegten Dokumentation alle Grabsteine und, soweit erfassbar, auch alle beerdigten Personen der schwäbischen Templer in Israel vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen die Darstellung der Grabsteine und die Stellung und Bedeutung der beerdigten Personen in den Templergemeinden. In Kurzbiographien werden die familiären Hintergründe beschrieben und auch auf verwandtschaftliche Beziehungen zu anderen Personen, die auf den Friedhöfen beerdigt sind, verwiesen. Die Hinweise auf die wirtschaftlichen und kulturellen Aktivitäten der Templer zeigen einmal mehr auf, welch große Bedeutung die Templer mit ihren Siedlungen auf die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung in Palästina und Israel im 19. und 20. Jahrhundert gehabt haben.

In Registern zu den Koordinaten der Grabsteine, einem Namens-Register aller beerdigten Personen können leicht die einzelnen fast 2.000 dokumentierten Personen gefunden werden. Durch eine Herkunftsliste können die Orte, aus denen die schwäbischen Templer in das damalige Palästina ausgewandert sind, nachvollzogen werden. Die Vielzahl der Orte vor allem aus dem damaligen Königreich Württemberg und darüber hinaus aus dem deutschen Kaiserreich, nicht zu vergessen aus den USA und Osteuropa, ist erstaunlich.

Einen weiteren Schwerpunkt der Dokumentation der Grabsteine bilden die vielen Inschriften, Bibelzitate, Trauersprüche und Gedichte, die ein Licht auf die Bibeltreue der Templer werfen und ihren festen Glauben bezeugen. Die Liste der Bibelstellen ist wie ein Gang durch das Alte und Neue Testament, die Vielzahl der Bibelstellen beweist die Bibelkenntnis der Templerfamilien.

80 Jahre Grabsteinkunst, von 1870 bis zum 2. Weltkrieg, belegen, dass die Templer die Entwicklungen in der Grabsteingestaltung im Deutschen Reich kannten und an ihre Verhältnisse und Materialmöglichkeiten im damaligen Palästina anpassten. Daraus ergibt sich ein interessanter Querschnitt der Grabsteinformen und dem Grabsteindekor vom Historismus bis in die 1930er Jahre.

Abgerundet wird die Dokumentation aller Grabsteine der schwäbischen Templer in Israel mit einem geschichtlichen Überblick der Friedhöfe und einem Einblick in die Begräbnis- und Trauerriten der Templer. Die verwendete Literatur und Quellen ergeben im Literaturverzeichnis eine nahezu komplette Übersicht über die Literatur und die Quellen zu den Templern. In zwei Bänden umfasst die Dokumentation der Friedhöfe rd. 700 Seiten und wird im Frühjahr 2022 im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart erscheinen.

Beitragsbild: Friedhof in Jerusalem

-

-

Friedhof in Haifa

-

-

-

-

-

-

Beispiel der Dokumentation