Artikel in Allgemein

5. Juni 2025 | Gregor Hofmann | Allgemein

Claudius Kienzle und Gregor Hofmann auf dem 84. Südwestdeutschen Archivtag. Foto: EABW

Zum 84. Südwestdeutschen Archivtag versammelten sich etwa 300 Archivarinnen und Archivare – vor Ort in Weinheim an der Bergstraße oder online. Im Mittelpunkt standen Fragen des Archivrechts.

Das Thema der Tagung lautete „Alles Recht – und gut?“ Anlass für den archivrechtlichen Schwerpunkt war das neue Archivgesetz für Baden-Württemberg. Der Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Landesarchivrechts wurde nur wenige Tage vor der Veranstaltung zur Beschlussfassung an den Landtag übergeben.

Aus dem Evangelischen Archiv Baden und Württemberg nahmen Referatsleiter Claudius Kienzle und Gregor Hofmann teil. Für sie standen am ersten Veranstaltungstag Workshops und Foren auf dem Programm, die eine Vielzahl juristischer Fragen des archivischen Alltags berührten. Hinter den historischen Fassaden der Weinheimer Altstadt diskutierten die Teilnehmenden über das Urheberrecht an Fotos und Tonaufnahmen, Schutzfristen, Datenschutzrecht oder gestohlenes Archivgut.

Impression des reizvollen Tagungsortes Weinheim an der Bergstraße. Foto: EABW

Am zweiten Tag in der Weinheimer Stadthalle hörten die Archivarinnen und Archivare nicht weniger als acht Fachvorträge. Die ersten beleuchteten gleich den Entwurf für ein neues Archivgesetz aus verschiedenen Perspektiven und lieferten damit wertvolle Anregungen für die Archivare des EABW. Schließlich arbeitet auch die Evangelische Landeskirche in Württemberg an einer neuen Archivordnung.

Die Vortragenden rückten dabei unter anderem die Online-Stellung von Archivgut, den Aufbau von Zwischenarchiven oder die Entwicklungen im luxemburgischen Archivrecht in den Fokus. An Stoff für Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen aus staatlichen, kommunalen, kirchlichen und privaten Archiven mangelte es nicht. Angesichts des vollen Programms war es zwar kaum möglich, Weinheim oder die Umgebung zu erkunden. Für den fachlichen Austausch hat sich die Reise aber gelohnt!

9. Mai 2025 | Heinrich Löber | Allgemein

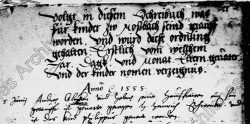

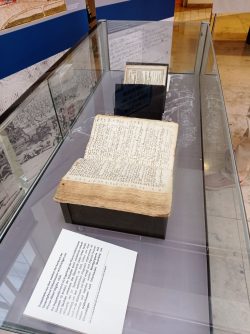

Fast auf den Tag genau 470 Jahre nach dem ältesten Kirchenbucheintrag der Badischen Landeskirche (Mosbach (ref.), ~ 5. Juni 1555) zog heute auch der Kirchenbuchbestand des (ehemaligen) Landeskirchlichen Archivs Karlsruhe nach Stuttgart in die Räumlichkeiten des neu gebildeten ‚Evangelischen Archivs Baden und Württemberg‘. Damit sind die ältesten, wertvollsten und zugleich am meisten benutzten Quellen nun andernorts gelagert.

Allerdings handelt es sich hierbei „nur“ um etwa 2.400 Kirchenbücher, die als Deposita von den Kirchgemeinden an das Archiv abgegeben wurden, und 90 Laufmeter umfassen. Das ist etwa ein Viertel des Gesamtbestandes.

Alle Kirchenbücher sind daneben nicht nur verfilmt, sondern auch digitalisiert überliefert. Eine Einsicht kann unabhängig von unserem Archiv im Kirchenbuchportal (www.archion.de) nach einer Registrierung und gegen Gebühr genommen werden. Insoweit ist deren Lagerort relativ.

Fotos: Evangelisches Archiv Baden und Württemberg

-

-

Ältester Kirchenbucheintrag

-

-

Umzugswagen

-

-

Anlieferungsbereich in Stuttgart während des Aktenummzugs

29. April 2025 | Mareike Ritter | Allgemein

Gestern begann der lange geplante Umzug der badischen Archivbestände nach Stuttgart Möhringen. Zwei Lastwagen wurden im Laufe des Tages mit zahlreichen Aktenwagen und Umzugskartons beladen. Bis Mitte Mai werden nun täglich zwei Lastwagen in Karlsruhe beladen und am nächsten Tag in Möhringen entladen. Aber nicht nur Archivbestände wandern von Karlsruhe nach Möhringen, auch ein Großteil der Bibliotheksbestände und die Restaurierungswerkstatt mit ihren Möbeln werden bis Mitte Mai am neuen Standort des Evangelischen Archivs Baden und Württemberg in Stuttgart-Möhringen zu finden sein.

Über den Umzug werden wir in den nächsten Wochen in loser Folge berichten.

-

-

Transport durch den Innenhof

-

-

Materialien für den Umzug

-

-

Leere Regale in Karlsruhe

-

-

Leere Regale in Karlsruhe

-

-

Befüllter Lastwagen

-

-

Die Reise nach Stuttgart beginnt

20. Februar 2025 | Heinrich Löber | Allgemein

Das Landeskirchliche Archiv Stuttgart bietet allen, die sich in der Berufsfindungsphase befinden oder vor dem Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums stehen und vorher in einem Bereich tätig sein möchten, in den sie sonst nicht ohne weiteres hineinschnuppern können, ein FSJ an. Es bietet nicht nur Einblicke in die spannenden Arbeitsfelder eines Archivs, sondern auch die Möglichkeit, sich praktisch und theoretisch zu erproben und zu orientieren.

In unserem Archiv lernt man alle Bereiche der archivischen Arbeit kennen, aber auch die museale Sammlung der Landeskirche und die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek. In welchen Bereichen des Archivs die/der FSJler:in schließlich eingesetzt wird, wird nach den Fähigkeiten, aber auch Wünschen entschieden. Die Auswahl ist groß! Sinnstiftende Arbeit und unerwartete Einblicke sind garantiert.

Unser Landeskirchliches Archiv ist seit fünf Jahren eine der zahlreichen Einsatzstellen der Jugendbauhütte Baden-Württemberg. Die Bewerbung für ein Freiwilliges Jahr in unserem Archiv erfolgt über die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste: https://www.ijgd.de/dienste-in-deutschland/fsj-denkmalpflege.html.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Heinrich Löber; Tel.: 0711 2149-285; Mail: heinrich.loeber@elk-wue.de).

Bei organisatorischen Fragen können Sie sich an die für Baden-Württemberg zuständige ijgd Jugendbauhütte in Esslingen wenden (Jugendbauhütte Baden-Württemberg, Technisches Rathaus, Ritterstraße 17, 73728 Esslingen am Neckar, T.: 0711 3512-2141, Mail: fsj.denkmal.bw@ijgd.de).

Berichte von unseren ehemaligen und derzeitigen FSJler*innen finden Sie in unserem Blog, zum Beispiel hier und hier.

Beitragsbild: Ihr Arbeitsplatz für 365 Tage. Foto: LKAS

17. Januar 2025 | Andreas Butz | Allgemein

Wir begrüßen Janine Riehl in unserem Archiv. Sie absolviert bei uns ihr dreimonatiges Pflichtpraktikum im Rahmen ihres Masterstudiums der Kunstgeschichte an der Universität Stuttgart. Sie wird unsere Inventarisatorin Dr. Anette Pelizaus bei der Inventarisierung der Kunstgegenstände der Evangelischen Landeskirche unterstützen. Dazu gehören Termine in den Kirchengemeinden, bei denen Kunstgegenstände wie Vasa Sacra, Gemälde, Skulpturen oder Glasmalereien systematisch erfasst und fotografisch dokumentiert werden. Wir heißen sie herzlich willkommen und wünschen ihr eine schöne und lehrreiche Zeit!

Foto: LKAS

11. Dezember 2024 | Andreas Butz | Allgemein

Wir begrüßen Dr. Gregor Hofmann, der am 1. Dezember seinen Dienst im Landeskirchlichen Archiv angetreten hat. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Archivische Grundlagen, Digitale Archivierung, Archivrecht sowie Öffentlichkeitsarbeit. Dr. Hofmann stammt aus dem bayerischen Franken. Er studierte Politikwissenschaft und Geschichte in Freiburg und schloss mit einem Master in Neuerer Geschichte ab. Anschließend promovierte er am Institut für Zeitgeschichte in München über den FC Bayern München in der Zeit des Nationalsozialismus. Über den Fußball erreiche man viele Menschen, die man sonst mit einem sperrigen Thema nicht erreichen würde, sagt er. Schon während seiner Masterarbeit recherchierte er in Archiven wie dem Stadtarchiv Stuttgart und dem Staatsarchiv Ludwigsburg. Im Laufe der Zeit wurde ihm klar, dass er in diesem Arbeitsfeld beruflich tätig werden könnte, und so bewarb er sich nach seiner Promotion an der Bayerischen Archivschule, um sich für den höheren Archivdienst vorzubereiten. Nun freut er sich darauf, das dort erworbene Wissen im Landeskirchlichen Archiv anwenden zu können.

11. September 2024 | Andreas Butz | Allgemein

Wir freuen uns, dass wir nun schon das vierte Jahr in Folge durch ein junges Gesicht im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres tatkräftig unterstützt werden. Wir sind eine der Einsatzstellen der Jugendbauhütte Baden-Württemberg, bei der junge Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren ein breites Spektrum an Arbeitsfeldern kennen lernen können, zum Beispiel in einer Münsterbauhütte, in der Archäologie oder eben im Archiv. Die Arbeitseinsätze werden durch Seminare der Jugendbauhütte ergänzt.

Unser neuer FSJler heißt Daniel Miller Martìnez und hat vor zwei Monaten in Stuttgart sein Abitur gemacht. Schon in der Schule hat er sich im Leistungskurs intensiv mit Geschichte beschäftigt, weil ihn dieses Fach begeistert hat. Jetzt überlegt er, Geschichte zu studieren und möchte sich bei uns über das mögliche Berufsfeld Archiv informieren.

Obwohl er erst seit einer Woche bei uns ist, durfte er schon eine erste Aufgabe übernehmen. Nach einer Einweisung in unsere Archivsoftware ActaPro erstellt er nun eine Klassifikation für die Handakten des Bischofsbüros aus der Zeit von ca. 1980 bis 2017. Er wird uns auf Außentermine begleiten, in der Musealen Sammlung unterstützen, der Öffentlichkeitsarbeit, und vieles andere mehr.

5. September 2024 | Heinrich Löber | Allgemein, Zeitgeschichte

„Grenzen in der Geschichte“ – so lautet das Thema des Geschichtswettbewerbs 2024/25, zu dem der Bundespräsident aufruft.

Er ist am 1. September gestartet und endet am 28. Februar 2025. Aufgerufen sind Schülerinnen und Schüler sowie Jugendliche bis 21 Jahre, sich diesem Thema zu widmen, indem sie sich anhand von regionalen Themenbeispielen an beteiligte Archiven, Museen und Geschichtswerkstätten wenden. Die gemeinsam mit ihrer Lehrkraft ausgewählte Fragestellung soll quellenbasiert recherchiert werden. Dies kann z. B. auch anhand von Zeitzeugengesprächen sein. Unterstützt werden sie dabei durch die genannten Einrichtungen.

Unser Archiv beteiligt sich wieder an diesem Wettbewerb, indem es auf Quellen aus seinen Beständen verweist, die sich dem Thema auf zweierlei Weise annähern:

- „Eine innerfamiliäre konfessionelle Grenze“. Der Umgang der württembergischen Landeskirche mit Mischehen;

- „Grenzüberschreitende Jugendarbeit im Kalten Krieg.“ Die Unterstützung der kirchlichen Jugendarbeit in der DDR durch das Evangelische Jugendwerk in Württemberg.

Auf die von uns und anderen Einrichtungen ausgewählten Quellen werden die Tutoren durch die Körber-Stiftung hingewiesen. Dadurch sollen Ideen eingebracht, Zugriffe erleichtert und „Grenzen durchlässiger“ gemacht werden.

Natürlich sind darüber hinaus weitere Themenkomplexe möglich: Unser Landeskirchliches Archiv bietet zahllose Möglichkeiten, sich dem Thema „Grenzen in der Geschichte“ anzunähern. Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf – wir freuen uns und unterstützen diesen attraktiven Wettbewerb.

22. Mai 2024 | Andreas Butz | Allgemein

Wir begrüßen Sophia Melilli in unserem Archiv. Im Rahmen ihrer beruflichen Orientierung hat sie zunächst ein Praktikum in der Evangelischen Hochschul- und Zentralbibliothek absolviert und lernt nun bei uns die Arbeitsbereiche eines Archivs kennen. Beide Berufe interessieren sie.

Derzeit erschließt sie einen großen Bildbestand, den wir vom Evangelischen Missionswerk (EMS) übernommen haben. Es handelt sich um Tausende von Dias aus den verschiedenen Arbeitsbereichen des Missionswerks weltweit. Frau Melilli übernimmt die Daten aus den zu den Bildern angelegten Karteikarten (Aufnahmeort, Fotograf:in etc.) in unsere archivische Erschließungssoftware und prüft jedes einzelne Dia auf Beschädigungen, die gegebenenfalls auch dokumentiert werden. Die Aufnahme dieser Informationen in eine Datenbank wird die Benutzung dieser Fotografien erheblich erleichtern.

Ihr Projekt umfasst die Erschließung von Fotografien, die in Japan und Südkorea aufgenommen wurden. Die Fotos wurden zwischen den 1960er und 1990er Jahren aufgenommen. Zum Beispiel gibt es viele Fotos, die im Zusammenhang mit einem Krankenhaus in der Arbeiterstadt Taebaek in Südkorea aufgenommen wurden. Die Bergarbeiter litten häufig an Lungenproblemen und mussten behandelt werden. Das Krankenhaus wurde mit Hilfe der EMS gebaut. Andere Fotos zeigen die Stadtentwicklung von Seoul in den 1970er Jahren. Auch der Kontrast zwischen der damaligen Armut der Menschen in Südkorea und den entstehenden Wolkenkratzern sei auf den Fotos dokumentiert, so Sophia Melilli.

3. April 2024 | Heinrich Löber | Allgemein

Abschied von Dr. Johannes Grützmacher, hier im Bild mit Archivleiter Dr. Claudius Kienzle. Foto: LKAS

Zum 1. April verabschiedeten wir unseren langjährigen Mitarbeiter Dr. Johannes Grützmacher, den als Leiter des Stadtarchivs in Tübingen nun eine neue Aufgabe erwartet. Johannes Grützmacher war 15 Jahre lang im Landeskirchlichen Archiv als Sachgebietsleiter tätig. Dabei leitete er zuletzt die Sachgebiete: Digitale Archivierung, Archivrecht, Bildarchiv, Diakonische Einrichtungen, Museale Sammlung, Überlieferungsbildung sowie archivische Grundsatzfragen.

Als bleibende Verdienste sind vor allem die Überarbeitung des landeskirchlichen Aktenplans, der Aufbau eines Digitalen Archivs, des Online-Portals „Württembergische Kirchengeschichte Online“, die Onlineveröffentlichung von Erschließungsdaten durch die Online-Recherche-Funktion auf unserer Website sowie im Archivportal-D zu nennen. Auch für diesen Archivblog gab Johannes Grützmacher die erste Anregung und brachte beim Aufbau seine Expertise ein. Seine fachliche Kompetenz, seinen Sachverstand, seine angenehme und bescheidene Art sowie sein unermüdlicher Einsatz für unser Archiv werden wir vermissen. Wir wünschen ihm von Herzen viel Erfolg, alles Gute und Gottes Segen für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg!

Beitragsbild: Führung durch das Magazin am Tag der Archive 2. März 2024. Foto: LKAS

20. März 2024 | Heinrich Löber | Allgemein

Bernd-Uwe Grand (SGS) bei seinem Rück- und Ausblick

Als eine von 17 Mitgliedseinrichtungen nahm das Landeskirchliche Archiv an dem Frühjahrstreffen des Notfallverbundes im Naturkundemuseum der Stadt teil. Das Naturkundemuseum ist das jüngste Mitglied im Verbund (Beitritt im August 2023) – daher war es Gastgeber des jährlichen Treffens.

Nach einer Vorstellungsrunde begrüßte die kaufmännische Direktorin Beate Lex die Teilnehmer, unter denen sich auch drei Feuerwehrmänner der Berufsfeuerwehr Stuttgart befanden.

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr (u.a. die Notfallübung im Oktober im Außenmagazin des Stadtarchivs in Stuttgart-Bad Cannstatt) und Ausblick auf das laufende Jahr gab der Sprecher des Verbundes, Bernd-Uwe Grand (SGS), interessante Informationen über die Arbeit des Stadtverbundes, aber auch der Verbünde in Baden-Württemberg (5 Notfallverbünde) und Deutschland (über 60 Verbünde). Nach Berlin 2023 wird Gera am 20./21.06.2024 Gastgeber des Bundestreffens sein.

Dr. Marian Lechner stellt die Arbeit des Museums vor

Dr. Christian Herrmann (WLB) war bei der Notfallübung mit dem (neuen) Notfallcontainer am 7.09.2023 in Münster dabei. Sein Bericht über dieses neue, aber teure mobile Hilfsgerät war sehr beeindruckend. Es ist ein sehr hilfreiches Modul im Katastrophenfall. Die Anschaffung eines solchen Containers für den Einsatz in ganz Baden-Württemberg ist geplant (Standort: Ludwigsburg).

In den Weiten des Depots des Naturkundemuseums

Lea Rechenauer, Restauratorin an der Universität Tübingen, stellte ihre Ausbildung zur ‚Truppfrau‘ der Freiwilligen Feuerwehr durch die Berufsfeuerwehr vor. Dieses außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement beeindruckte die Zuhörer sehr.

Nach einer Kaffeepause stellte der Gastgeber sein Haus vor. Nach einer allgemeinen Einführung in die Geschichte und Arbeit des Naturhistorischen Museums durch Dr. Marian Lechner („Wir sind kein Dinosaurier-Museum“) folgte eine kurze Führung durch die Ausstellung und die Depoträume, in denen unzählige Objekte aufbewahrt werden.

Dabei wurden die besonderen Herausforderungen sowohl für Präventionsmaßnahmen als auch für den (hoffentlich nie eintretenden) Ernstfall besonders deutlich.

Nach insgesamt drei Stunden fand das Frühjahrstreffen in diesem eindrücklichen Haus mit seinen außergewöhnlichen Beständen sein Ende.

Fotos: Landeskirchliches Archiv Stuttgart

8. Februar 2024 | Heinz Embacher | Allgemein

Für angehende Archivarinnen und Archivare ist es wichtig, einen Einblick in die verschiedenen Archivsparten zu erhalten. Unsere Gruppe von acht Oberinspektoranwärterinnen und -anwärtern des Landesarchivs Baden-Württemberg besucht daher im Rahmen ihrer Ausbildung zahlreiche Archive unterschiedlicher Träger. Am 18. Januar hatten wir die Gelegenheit, das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart kennen zu lernen. Für die meisten von uns war es der erste Besuch in einem kirchlichen Archiv. Nur eine Kollegin hatte im Rahmen ihrer familiengeschichtlichen Forschungen schon einmal in einer solchen Einrichtung recherchiert. Für uns Auszubildende war es spannend zu sehen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es zwischen einem staatlichen und einem kirchlichen Archiv gibt.

Herr Löber gab uns einen Überblick über wichtige Ereignisse der württembergischen Kirchengeschichte, die für die Zusammensetzung der Archivbestände grundlegend sind. Anschließend begaben wir uns auf einen Rundgang durch das Archivgebäude. Wir besichtigten die Dienst- und Arbeitsräume der Archivmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, das große Magazin sowie die Freihandbibliothek, die zur Landeskirchlichen Zentralbibliothek gehört. Während des Rundgangs stellte Herr Löber die wichtigsten Aufgabenbereiche des Landeskirchlichen Archivs vor, erläuterte aber auch anschaulich die damit verbundenen aktuellen Herausforderungen. In den Magazinräumen erhielten wir Informationen über die Bestände des Archivs und deren Auswertungsmöglichkeiten. Von besonderem Interesse waren für uns auch die zahlreichen Objekte der archivalischen und musealen Sammlungen, die zusammen mit dem Schriftgut in den Magazinräumen aufbewahrt werden und das kirchliche Leben sehr anschaulich und ergänzend dokumentieren. Abschließend erläuterte Herr Löber die Funktionalitäten des derzeit im Bau befindlichen Archivneubaus.

Nach der zweistündigen, sehr informativen Führung traten wir mit vielen neuen Eindrücken den Rückweg ins Hauptstaatsarchiv an.

Bild: Landeskirchliches Archiv Stuttgart

20. Dezember 2023 | Uwe Heizmann | Allgemein, Digitalisierung

Die digitale Nutzung auf unserer Recherche-Seite suche.archiv.elk-wue.de wurde verbessert.

Zum einen sind Verzeichniseinheiten, die Digitalisate enthalten, welche mit dem DFG-Viewer geöffnet werden, bereits in der Tektonik anhand des Augen-Symbols erkennbar. Die Digitalisate können durch Klick auf das Auge direkt aus der Tektonik geöffnet werden.

Natürlich können sie auch weiterhin wie bisher durch Klick auf „Im METS-Viewer öffnen“ in der Vollansicht der jeweiligen Verzeichnungseinheit geöffnet werden.

Zum anderen können aus dem DFG-Viewer die Digitalisate in hoher Auflösung einzeln heruntergeladen werden. Dies geschieht über einen Linksklick auf das Download-Symbol (siehe Bild) und anschließendem Rechtsklick auf „Einzelseite herunterladen“. Abhängig vom verwendeten Browser kann das jeweilige Digitalisate über „Ziel speichern unter …“ o.ä. auf die eigene Festplatte gespeichert werden.

Zum dritten wurde der Zugriff auf die Digitalisate der Pfarrbeschreibungen und Pfarrberichte aus dem Bestand A 29 deutlich verbessert. Im DFG-Viewer wurde ein Inhaltsverzeichnis eingefügt, über das die gewünschten Pfarrbeschreibungen bzw. Pfarrberichte direkt ausgewählt werden können. Die Nummerierung im Inhaltsverzeichnis entspricht den Unter-Nummern, die beim Zitieren aus den Pfarrbeschreibungen bzw. Pfarrberichten in der Quellenangabe verwendet werden. Z.B. würde die Quellenangabe für den Pfarrbericht 1878 von Adelmannsfelden „Landeskirchliches Archiv Stuttgart (LKAS), A 29, Nr. 27, Unter-Nr. 13“ lauten.

Bei Bedarf wird auch bei Verzeichnungseinheiten mit umfangreichen Digitalisaten in anderen Beständen ein Inhaltsverzeichnis eingefügt.

-

-

1. Zugriff über den DFG-Viewer

-

-

2. Zugriff über den DFG-Viewer

-

-

3. Einzelbild-Download

-

-

4. Auswahl über Inhaltsverzeichnis

12. Oktober 2023 | Andreas Butz | Allgemein

Turmkugel auf der Spitze der Stadtkirche Winnenden. Foto: Evangelische Kirchengemeinde Winnenden

Bei der Renovierung der Stadtkirche St. Bernhard in Winnenden stellte sich die Frage nach dem Verbleib der Zeitkapsel in der Turmkugel. Die Turmkugel bzw. der Turmknauf ist eine runde, vergoldete Metallkapsel, die auf der Turmspitze unterhalb des Turmkreuzes angebracht ist. Aufgrund ihrer relativen Unzugänglichkeit galten Turmknäufe als sichere Aufbewahrungsorte für historische Zeugnisse aus der Bauzeit, wie zum Beispiel Zeitungen oder Münzen der damaligen Zeit, die man der Nachwelt überliefern wollte. Für die darin aufbewahrten Dokumente bürgerte sich die Bezeichnung „Kirchturmknopfakte“ oder „Turmakten“ ein. Zu den darin zu erwartenden Dokumenten gehören neben Aufzeichnungen der jeweiligen Kirchengemeinde auch Auszüge aus Geburts- und Sterberegistern sowie Berichte über besondere Ereignisse zur Bauzeit.

Die Zeitkapsel wurde anlässlich der Renovierung herausgenommen und geöffnet. Unsere Kollegin Birgitta Häberer wurde von der Kirchengemeinde kontaktiert und mit der Recherche zum Turmkugelarchiv beauftragt. Die Pfarrerin Heike Bosien besuchte unser Archiv und sichtete gemeinsam mit Frau Häberer verschiedene Akten aus dem Pfarrarchiv. Tatsächlich wurden die Dokumente bereits 1823 und dann 1977 transkribiert und im letztgenannten Jahr sogar im Gemeindebrief veröffentlicht. Auch die Umstände der Anfertigung der Turmkugel konnten durch die Korrespondenz geklärt werden. Inzwischen befindet sich die restaurierte Turmkugel wieder an ihrem Platz auf der Kirchturmspitze.

Die Turmkugel enthielt eine Kapsel mit Dokumenten aus den Jahren 1698, 1715, 1752, 1793, 1948 und 1977. Immer wieder musste die Turmkugel aufgrund von Materialermüdung, Blitzschlag oder Kriegseinwirkungen repariert oder ausgebessert werden, wie aus den Texten hervorgeht. Die Dokumente in der Zeitkapsel enthalten spannende Informationen über Naturereignisse, historische Ereignisse und technische Entwicklungen. Bei den diesjährigen Renovierungsarbeiten wurden der Zeitkapsel weitere Dokumente beigefügt.

Beitragsbild: Evangelische Kirchengemeinde Winnenden

Transkription der Dokumente in der Zeitkapsel (1977):

-

-

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Pfarrrarchiv Winnenden, Nr. 208.

-

-

-

-

27. September 2023 | Andreas Butz | Allgemein

Heinrich Löber vor dem Archivgebäude. Foto: Andreas Butz

Seit dem 18. September bereichert Heinrich Löber als neuer Kollege unser Team. Er war zuvor 14 Jahre im Landeskirchlichen Archiv Karlsruhe tätig, zuletzt als stellvertretender Leiter der Abteilung Archiv, Bibliothek und Registratur. Die geplante Zusammenlegung der Landeskirchlichen Archive Stuttgart und Karlsruhe war für ihn der Anlass, sich über die beruflichen Möglichkeiten in unserem Haus zu informieren. Er wird bei uns als Sachgebietsleiter im Archiv für die Bereiche Archivbenutzung, Ausbildung, Projektmanagement und Bestandserhaltung zuständig sein.

Heinrich Löber studierte Evangelische Theologie und schloss das Studium mit dem Diplom ab. Nach seinem Studium war er zunächst am Interdisziplinären Zentrum für Pietismusforschung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg beschäftigt. Eine Anstellung im Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen in Magdeburg weckte in ihm das Feuer für den Beruf des Archivars. Nach weiteren Stationen in (kirchen-) historischen Projekten wurde Löber 2006 Angestellter im Sächsischen Staatsarchiv Chemnitz. Im Jahr 2009 trat Löber schließlich seine Stelle beim Landeskirchlichen Archiv Karlsruhe an. Während seiner Zeit im Landeskirchlichen Archiv Karlsruhe absolvierte er berufsbegleitend den Masterstudiengang Archivwissenschaft an der FH Potsdam.

Einige seiner neuen Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart kannte Löber bereits aus früheren beruflichen Kontakten und hatte sie in guter Erinnerung. Er freut sich auf die Arbeit im Team und auf die neuen Herausforderungen. Heinrich Löber sieht das Archiv in der Verantwortung, die Überlieferung der Landeskirche zu sichern und die Nutzung der historischen Quellen zu gewährleisten. „Das ist der Auftrag, durch den unsere Aufgaben bestimmt werden. Wir sind aber aufgefordert, die Arbeitsabläufe zu optimieren, die Prozesse zu beschleunigen und die Digitalisierung voranzutreiben. Durch die angedachte Zusammenlegung des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart mit dem Landeskirchlichen Archiv Karlsruhe (Landeskirchliches Archiv Baden und Württemberg) wird zudem die Effizienz unserer Arbeit gesteigert werden.“ Damit wären wir, die wir uns um die Übernahme der alten Überlieferung kümmern, schon die ersten, die das Neue leben, so Heinrich Löber.

21. September 2023 | Andreas Butz | Allgemein

Wir freuen uns, dass die Blogosphäre der kirchlichen Archive in Baden-Württemberg um einen weiteren Blog reicher geworden ist. Neben unserem und dem Blog des Landeskirchlichen Archivs Baden berichtet nun auch das Erzbischöfliche Archiv Freiburg regelmäßig über seine Arbeit.

13. September 2023 | Andreas Butz | Allgemein

Wir begrüßen Noah-Joshua Veit, der sich bei uns nun für ein Jahr im Rahmen eines FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) Denkmalpflege engagieren wird.

Sein geschichtliches Interesse, und der Wunsch sich nach dem Abitur beruflich zu orientieren, führten zu seinem Entschluss, ein FSJ in unserem Archiv zu machen. Er erschließt während seiner Zeit bei uns Bestände, begleitet uns auf Außentermine, hilft der Musealen Sammlung, der Öffentlichkeitsarbeit, und vieles andere mehr. Außerdem nimmt er an Seminaren der Jugendbauhütte Baden-Württemberg teil, die das FSJ Denkmalpflege in Baden-Württemberg organisiert. Wir freuen uns über die Unterstützung unseres Teams! Er wird auf unserem Blog auch regelmäßig über seine Arbeit bei uns berichten.

Das FSJ Denkmalpflege richtet sich an junge Erwachsene zwischen 16 und 26 Jahren. Wir sind eine der Einsatzstellen. Mehr Infos gibt es hier:

https://freiwilligesjahr-bw.ijgd.de/fsj-in-der-denkmalpflege

26. Juli 2023 | Felix Kraeutl | Allgemein, Museale Sammlung

Seit Beginn meines Freiwilligen Sozialen Jahres habe ich mich im Archiv der Evangelischen Landeskirche in Württemberg hauptsächlich in den Bereichen der Musealen Sammlung und der klassischen Aktenarbeit beweisen müssen. Vor allem im ersten halben Jahr habe ich einen Großteil meiner Zeit beim Inventarisieren von Bildern, Gegenständen und Möbeln in der Musealen Sammlung verbracht, sowie dem Vorbereiten von Ausstellungen und dem Durchführen einer Einholung von Missionsgut für die Sammlung. Es gab Massen von noch noch nicht inventarisierten Gegenständen, die einem ihre Geschichte erzählen wollen oder deren Geschichte gefunden werden will.

Seit Beginn meines Freiwilligen Sozialen Jahres habe ich mich im Archiv der Evangelischen Landeskirche in Württemberg hauptsächlich in den Bereichen der Musealen Sammlung und der klassischen Aktenarbeit beweisen müssen. Vor allem im ersten halben Jahr habe ich einen Großteil meiner Zeit beim Inventarisieren von Bildern, Gegenständen und Möbeln in der Musealen Sammlung verbracht, sowie dem Vorbereiten von Ausstellungen und dem Durchführen einer Einholung von Missionsgut für die Sammlung. Es gab Massen von noch noch nicht inventarisierten Gegenständen, die einem ihre Geschichte erzählen wollen oder deren Geschichte gefunden werden will.

Ebenfalls haben mir die klassisch archivarischen Tätigkeiten sehr viel Spaß gemacht, beispielsweise das Digitalisieren und das Durchführen von Einholungen von Pfarrarchiven und Diakonieakten, das Bearbeiten von Aktenbeständen und die Arbeiten im Magazin. Er war schön, dass ich Sütterlin-Schrift lernen und gleich anwenden konnte. Fraktur-Schrift konnte ich bereits lesen. Über das Jahr habe ich an insgesamt fünf Einholungen teilgenommen, bin an der Verzeichnung meines zweiten Aktenbestandes und habe unsere Disketten vollständig und die Daten-CDs und Audio-Kassetten zu Teilen digitalisiert.

Für mich war es ein sehr gutes und richtungsweisendes Jahr und ich plane nach einem abgeschlossenen Studium zum gehobenen Archivdienst in das Landeskirchliche Archiv zurückzukehren.

21. Juli 2023 | Andreas Butz | Allgemein

Für das Dekanatsarchiv Ludwigsburg lag bereits seit 1962 ein Inventar vor, und der Bestand wurde seit den 1990er Jahren im Landeskirchlichen Archiv aufbewahrt. Allerdings gelangten Anfang der 2000er Jahre weitere Bestandteile des Dekanatsarchivs in das Landeskirchliche Archiv. Außerdem waren in dem älteren Archivinventar nicht alle Akten des Bestands berücksichtigt, so dass es notwendig war, die Erschließung zu ergänzen.

Für das Dekanatsarchiv Ludwigsburg lag bereits seit 1962 ein Inventar vor, und der Bestand wurde seit den 1990er Jahren im Landeskirchlichen Archiv aufbewahrt. Allerdings gelangten Anfang der 2000er Jahre weitere Bestandteile des Dekanatsarchivs in das Landeskirchliche Archiv. Außerdem waren in dem älteren Archivinventar nicht alle Akten des Bestands berücksichtigt, so dass es notwendig war, die Erschließung zu ergänzen.

In dem neuen Archivinventar kann hier online recherchiert werden.

Das Dekanat Ludwigsburg gehört nicht zu den älteren Dekanaten der württembergischen Landeskirche. Schließlich wurde die barocke Residenzstadt erst im Jahr 1714 gegründet. Die neue Stadt wurde 1720 Sitz eines Oberamts und eines Dekanats. Dazu wurde das frühere Dekanat Markgröningen aufgelöst. Zusätzlich wurden noch Kirchengemeinden der Nachbarbezirke Cannstatt, Marbach und Waiblingen eingegliedert.

Die Dekanatsarchive beinhalten jeweils die Überlieferung des Stadtpfarramts. Da der Stadtpfarrer in Personalunion auch der Dekan des Kirchenbezirks ist, laufen bei ihm die Fäden zusammen. Auf dem Dekanatamt werden pfarramtliche Akten und dekanatsamtliche Akten gebildet. Ein wichtiger Bestandteil der dekanatsamtlichen Akten sind die Ortsakten zu den einzelnen Kirchengemeinden. Bei Ludwigsburg sind dies folgende Gemeinden: Aldingen, Asperg, Beihingen, Benningen, Bissingen (Enz), Eglosheim, Geisingen, Heutingsheim, Hochberg, Hochdorf, Hoheneck, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Neckargröningen, Neckarrems, Neckarweihingen, Ossweil, Pflugfelden, Poppenweiler, Schwieberdingen und Tamm.

30. Juni 2023 | Andreas Butz | Allgemein

Derzeit entsteht an der Rückseite unseres Gebäudes ein Erweiterungsbau. Aus diesem Grund befindet sich dort, wo bis Februar noch unser Parkplatz und unsere Anlieferung war eine große Baustelle. Zwar versuchen wir die Einholung von neuen Beständen stark einzuschränken, da eine normale Anlieferung nicht mehr möglich ist. Gleichzeitig gehen unsere Erschließungs- und Verzeichnungsarbeiten aber weiter. Aus diesem Grund haben wir nach wie vor den üblichen Verbrauch an Archivschatullen für das Verpacken der Archivalien. Von dem her mussten wir wieder Nachschub an diesen Materialien bestellen, in diesem Fall 17 Paletten mit Archivschatullen. Wie bekommt man jedoch 17 Paletten mit Schatullen in ein Archiv unter Wegfall des normalen Anlieferungsbereiches? Glücklicherweise war das Bauunternehmen so freundlich, uns zu helfen. Die Paletten wurden mit Hilfe des Baukrans über die Baustelle hinweg direkt zu dem Anlieferungstor geführt. Das war für uns allerdings ein sehr ungewöhnliches Ereignis. Die Paletten wurden vor unserem Tor ebenerdig auf eine Platte gestellt und dann mit einen Hubwagen in den Anlieferungsbereich hineingezogen.

16. Mai 2023 | Andreas Butz | Allgemein

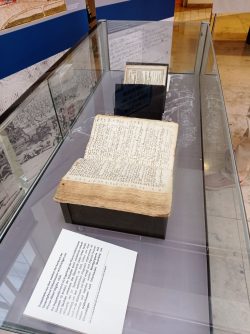

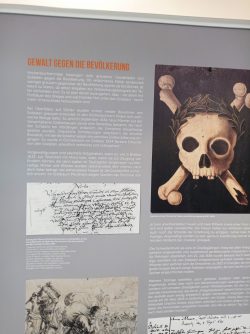

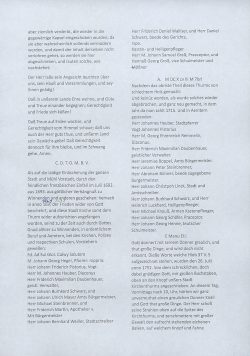

Kirchenbuch von Gräfenhausen

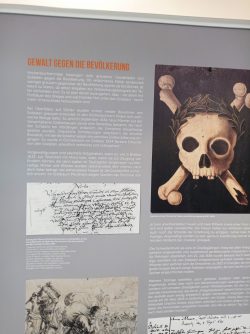

Am 15. Mai 2023 wurde im Landratsamt des Enzkreises in Pforzheim die Ausstellung „Sterben und Leben. Der Dreißigjährige Krieg zwischen Oberrhein, Schwarzwald und Kraichgau“ vor vollem Haus eröffnet. Die Schau ist bis zum 13. Juli zu sehen. Doch nicht nur das: es gibt auch eine wissenschaftliche Tagung zum Thema und das Portal Dreißigjähriger Krieg mit hunderten von archivischen Quellen und Kirchenbucheinträgen, Diagrammen, Aufsätzen, Videos, Karten und Tabellen wurde online gestellt. Das Landeskirchliche Archiv hat als Leihgeber zur Ausstellung ein Kirchenbuch von Gräfenhausen beigesteuert, das in einer Vitrine gezeigt wird. Die aufgeschlagene Doppelseite nennt 40 Angehörige der Pfarrei (darunter 13 Kinder), die teilweise durch soldatische Gewalt und kriegsbedingte Seuchen umkamen. Die Einträge sind überschrieben mit:

Ausschnitt aus einer Informationstafel

„Mittwochs, den 27. Septembris, ist Stadt, Schloss und Ampt Newenbürg von dem kaiserlichen Kriegsvolck eingenommen, die Leutt in die Wildnussen und Wäld verjagt, auch folgende Personen umbkommen und begraben worden:“.

Kirchenbücher waren insgesamt eine wichtige Quelle für dieses Projekt des Enzkreis-Archives. Wir wissen zwar viel über Schlachtverläufe und wichtige Kriegsprotagonisten, aber Berichte, die genau Auskunft über das Leiden der Menschen und ihre Bewältigungsstrategien geben sind selten. Das Team des Kreisarchivs unter der Leitung von Kreisarchivar Konstantin Huber hat die Kirchenbücher von 39 Pfarreien im Großraum Pforzheim für die Ausstellung und das Geschichtsportal umfassend in Hinsicht auf Informationen über den Dreißigjährigen Krieg hin untersucht. Auf diese Weise ließen sich fast 1.400 Einträge erfassen, die in irgendeiner Weise mit dem Thema Krieg zu tun haben. Dank des Kirchenbuchportals Archion war und ist ein guter Zugang zur Erforschung der Quellen gegeben. Zum Beispiel im Kirchenbuch von Ensingen fand sich eine Chronik der Ereignisse, in anderen Kirchenbüchern Hochzeiten von Soldaten mit Einheimischen, Todesfälle durch kriegerische Handlungen, Hunger oder eingeschleppte Seuchen, und vielerlei andere Informationen. Auch für Erkenntnisse zur Neubesiedlung der am Ende des Krieges teilweise entvölkerten Dörfer stellen die Kirchenbücher die wichtigste Quelle dar.

3. Mai 2023 | Andreas Butz | Allgemein, Veranstaltung

Am Freitag den 28. April wurde unser neuer Referats- und Archivleiter Claudius Kienzle mit einem Gottesdienst in der Hospitalkirche in Stuttgart-Mitte feierlich in sein Amt eingeführt. Zu dem würdigen und eindrucksvollen Akt erschienen zahlreiche Gäste aus dem Verwandten- und Freundeskreis von Dr. Kienzle, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats 5.4 des Oberkirchenrats Stuttgart (Archiv, Bibliothek, Wissensmanagement), Kolleginnen und Kollegen des Oberkirchenrats und anderer Archive, sowie weitere geladene Gäste. Zum Einzug wurde die Prélude aus Judicium Salomonis (Orgel/Bläser) gespielt. Nach Votum und eine Begrüßung, Schriftlesung, einer Ansprache des Direktors des Oberkirchenrats Stefan Werner, stellte sich Dr. Kienzle mit persönlichen Worten vor und nahm Bezug auf seinen Werdegang. Nach der feierlichen Amtsverpflichtung wurde ein Segenswort gesprochen, sowie Fürbitten von Wegbegleitern und Wegbegleiterinnen ausgesprochen. Grußworte sprachen Direktor Stefan Werner, Dr. Dörte Bester, Direktorin der Karlshöhe, Mareike Ritter, Leiterin des Landeskirchlichen Archivs Karlsruhe, Prof. Dr. Gerald Maier, Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg und Dr. Henning Pahl, Leiter des Evangelischen Zentralarchivs in Berlin. Nach dem Auszug aus dem altehrwürdigen und schönen Gotteshaus folgte noch ein Stehempfang im Hospitalhof mit vielen guten Gesprächen.

27. April 2023 | Andreas Butz | Allgemein

Andrea Kittel übergibt ein Objekt der Musealen Sammlung an ihre Nachfolgerin Tamara Scheck

Zum 1. Mai verabschieden wir unsere Kollegin Andrea Kittel in den Ruhestand. Seit 2006 hat sie bei uns im Archiv die Museale Sammlung geleitet. In gut aufbereitetem Zustand übergibt sie diese nun an ihre Nachfolgerin Tamara Scheck.

Neben der Musealen Sammlung war die studierte Kulturwissenschaftlerin auch für Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die Erfahrung mit großen Ausstellungsprojekten hat sie aus dem Landeskirchlichen Museum in Ludwigsburg mitgebracht, wo sie zuvor 15 Jahre lang wissenschaftliche Mitarbeiterin war. Die dort entstandenen Ausstellungen, die unter verschiedenen Aspekten das Leben und Glauben in Württemberg beleuchteten, sind vielen Besucherinnen und Besuchern noch in guter Erinnerung: „Zwischen Kanzel und Kehrwoche“, „Mit Gott für Volk und Vaterland“, „Tier und Mensch“, Barock und Pietismus“ und ganz besonders die Doppelausstellung „Herd und Himmel / Weib und Seele“, die sich erstmals mit Frauen im evangelischen Württemberg befasste.

Auch nach ihrem Wechsel ins Archiv kuratierte Andrea Kittel größere landeskirchliche Ausstellungen, etwa zur Einführung der Reformation in Württemberg, zur Geschichte der Diakonie, zum Kulturkontakt in der Mission und zum 500. Reformationsjubiläum im Jahr 2017.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit war sie am Aufbau unseres Internetportals „Württembergische Kirchengeschichte Online“ (wkgo) beteiligt und engagierte sich bis zum Schluss im Bereich Social-Media.

Andrea Kittel resümiert: „Bei meiner Arbeit hatte ich die Gelegenheit zu entdecken, was Objekte und Bilder erzählen können. Geschichte anschaulich zu vermitteln und einem größeren Publikum näher zu bringen, ist immens wichtig. Diese Aufgabe hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass Tamara Scheck den Arbeitsbereich übernimmt und mit frischem Blick und neuen Ideen das Geschaffene weiter entwickeln wird.“

Sowohl Andrea Kittels fachliche Kompetenz als auch ihre kollegiale Arbeitsweise haben uns immer wieder beeindruckt. Deshalb bedauern wir sehr, dass sie sich nun in den Ruhestand verabschiedet. Für ihre wertvolle Arbeit im Landeskirchlichen Archiv möchten wir uns herzlich bei ihr bedanken. Wir wünschen Frau Kittel alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass sie uns in guter Erinnerung behält.

8. Februar 2023 | Andreas Butz | Allgemein

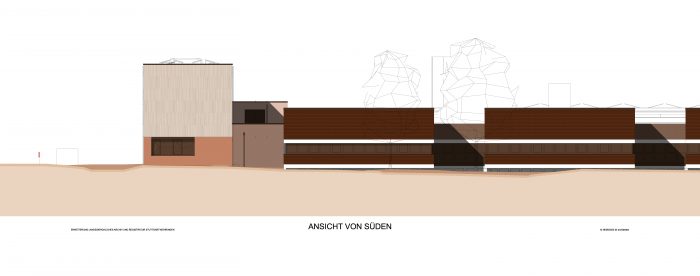

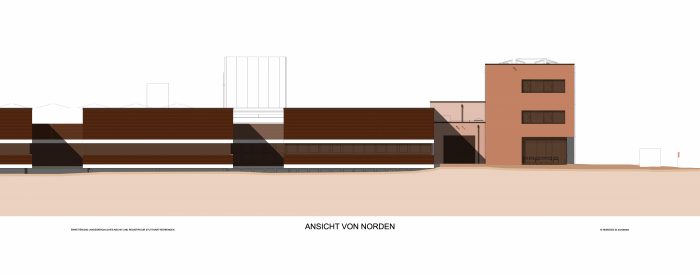

Am Freitag, den 3. Februar fand hinter unserem Archivbau in der Balingerstr. 33/1 in Stuttgart-Möhringen der Spatenstich zu einem Bauprojekt statt, welches uns nun mehr als ein Jahr begleiten wird. Die Parkplätze sind für diesen Zeitraum erst einmal weggefallen, aber bald schon wird das Archiv von dieser Maßnahme profitieren können. Durchgeführt wurde der Spatenstich von Stefan Werner (Direktor im Evangelischen Oberkirchenrat), Dr. Claudius Kienzle (Referatsleiter und Leiter des Landeskirchlichen Archivs), Michael Bing (Leiter Registratur und Dokumentenmanagement) und Bertram Sehl (Leiter Zentrales Gebäudemanagement). Ein Abschluss mit den Kollegen und Kolleginnen, den Architekten, Planern, Vertretern der Kommunalpolitik und weiteren geladenen Gästen rundete das Ereignis ab und gab Gelegenheit zum Austausch und zur Information.

Mittlerweile sind schon die schweren Maschinen am Arbeiten. Es wird einen Anbau an das bisherige Bestandsgebäude geben. Insgesamt wird die Grundfläche von 5.000 qm auf 6.300 qm, sowie die Geschossflächen von 8.500 qm auf 13.600 qm erweitert.

In diesem Anbau werden künftig unterkommen:

- Archivflächen

- das Planarchiv

- das Fotoarchiv

- das Digitalisierungszentrum

- Besprechungsbereiche/ -räume

- Büros und Kommunikationszone

- die Anlieferung

- und der Technikbereich.

Insgesamt wird es im Anbau 15.000 laufenden Metern Regalflächen geben. Das entspricht etwa der Strecke vom Stuttgarter Rotebühlplatz bis zur Balinger Straße 33 in Möhringen und dann noch weiter bis zum Campus der Uni Stuttgart in Stuttgart-Vaihingen.

Wie im Neubau des Oberkirchenrats Stuttgart an der Gänsheide, sieht auch das Energiekonzept vom Anbau des Archiv vor, dass es ohne fossile Brennstoffe auskommt. Es wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe geben, sowie ein Trafo und Photovoltaik-Anlage.

Die Photovoltaikanlage wird den gesamten Eigenverbrauch selbst erzeugen.

Der Bezug soll 2024 stattfinden.

Aktuell ist eine Bauzeit von 15 Monaten angesetzt.

13. Oktober 2022 | Andreas Butz | Allgemein

Seit dem 1. August ist Dr. Claudius Kienzle Referatsleiter des Referats 5.4 im Evangelischen Oberkirchenrat Stuttgart. Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehören die Leitung des Landeskirchlichen Archivs, der Evangelischen Hochschul- und Zentralbibliothek Württemberg, des Arbeitsbereichs Dokumenten- und Wissensmanagement der Verwaltung des Oberkirchenrats, sowie die dem Archiv angeschlossenen Abteilungen Museale Sammlung und Inventarisation.

Seit dem 1. August ist Dr. Claudius Kienzle Referatsleiter des Referats 5.4 im Evangelischen Oberkirchenrat Stuttgart. Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehören die Leitung des Landeskirchlichen Archivs, der Evangelischen Hochschul- und Zentralbibliothek Württemberg, des Arbeitsbereichs Dokumenten- und Wissensmanagement der Verwaltung des Oberkirchenrats, sowie die dem Archiv angeschlossenen Abteilungen Museale Sammlung und Inventarisation.

Er ist im Landeskirchlichen Archiv keineswegs ein Unbekannter. Bereits 1998 machte er als Geschichtsstudent ein Praktikum im Hause, um das potentielle Berufsfeld Archivar kennenzulernen. Wie er heute sagt, war diese Erfahrung tatsächlich so positiv für ihn, dass er dieses Berufsziel wählte. In den folgenden Jahren arbeitete er immer wieder als Werkstudent bei Erschließungsprojekten für das Landeskirchliche Archiv.

Wie man anhand dieser biografischen Skizzen vielleicht erahnen kann, ist er mit seiner Ernennung zum Leiter des Landeskirchlichen Archivs bei seinem Traumberuf angekommen. Dabei warten auf ihn einige Herausforderungen als Referatsleiter. Die elektronische Aktenführung soll mit ihren Möglichkeiten ausgeweitet und in Einklang mit der Verwaltungsreform gebracht werden. Neben den digitalen Unterlagen müssen aber auch die analogen Bestände, die weiterhin wachsen, gut gesichert werden. Für sie ist ein Erweiterungsbau des Archivs geplant. Der Baubeginn ist im Jahr 2023. Außerdem ist die Gratwanderung zu meistern, auf die erwartbaren Strukturveränderungen der Landeskirche einzugehen, und dennoch die Vermittlung des kulturellen Erbes zukunftsfähig aufzustellen. Seine Aufgabe als Referatsleiter sieht er als stark koordinierend. Er möchte mit den Mitarbeitern als Team arbeiten.

Aufgewachsen in einem Pfarrhaus, hat Dr. Kienzle in Tübingen und in Heidelberg Neuere Geschichte, Politikwissenschaft und Religionswissenschaft studiert. Somit hat er einen biografischen und wissenschaftlichen Zugang zu den kirchlichen Quellen. Konsequenterweise beschäftigte er sich für seine geschichtswissenschaftliche Promotion mit einem kirchengeschichtlichen Thema, nämlich „Mentalitätsprägung im gesellschaftlichen Wandel. Evangelische Pfarrer in einer württembergischen Wachstumsregion der frühen Bundesrepublik„. Während der Promotion hatte er ein Forschungsstipendium des Instituts für europäische Geschichte (Mainz). Nach der Promotion im Jahr 2008 arbeitete er zunächst im Landeskirchlichen Archiv und nahm parallel dazu an der Fernweiterbildung Archivwesen an der FH Potsdam teil. Von 2009 bis 2011 erfolgte eine archivfachliche Ausbildung im Rahmen eines Referendariats zum Höheren Archivdienst des Landes Hessen. An der Marburger Archivhochschule übernahm er dann für zwei Jahre die Leitung der Koordinierungsstelle für die Retrokonversion von analogen archivischen Findmitteln.

Mit der Rückkehr nach Stuttgart war er beim Landesarchiv Baden-Württemberg tätig. 2014 wurde er Leiter der Abteilung Dokumentenmanagement (Registratur) des Oberkirchenrats Stuttgart. Dort beschäftigten ihn unter anderem die Einführung der elektronischen Akte sowie der Aufbau eines neuen Servicebereiches für die Schriftgutverwaltung. Somit verfügt er nicht nur über eine starke Verbindung zum Archiv, sondern auch zur Abteilung Dokumentenmanagement im Oberkirchenrat.

Zuletzt dürfen wir noch darauf hinweisen, dass man ihn im Archiv nicht nur als Kollegen und studentischen Mitarbeiter kennt, sondern auch als Archivnutzer in unserem Lesesaal, da er für seine Dissertation Anfang der 2000er Jahre ausgiebig Akten aus unseren Beständen auswertete. Gerade die Quelle der Pfarrberichte und die Visitationsberichte waren für seine Arbeit sehr ergiebig. Besonders spannend findet er aber auch die Bestände der kirchlichen Einrichtungen und die Diakoniearchive, da sich in diesen kirchliches Handeln außerhalb der Parochialverhältnisse widerspiegelt. Und noch in einer anderen Hinsicht waren die Erfahrungen, die er im Landeskirchlichen Archiv machen konnte, für ihn wegweisend: Er hat im Archiv seine Frau kennengelernt.

9. September 2022 | Hannes Beuttler | Allgemein, Palästina

Wer sich wissenschaftlich mit Kirchengeschichte auseinandersetzt, kommt nicht umhin, mit Primärquellen zu arbeiten. Umso naheliegender ist es, im Rahmen eines Proseminars zur Neueren Kirchengeschichte die größte kirchliche Archivsammlung in Baden-Württemberg zu besuchen. Daher besichtigten wir, der Proseminarkurs der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen, mit unserem Dozenten Herrn Gerber am 23. Mai 2022 das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart-Möhringen. Unser Ziel war es, zu erfahren, wie wir in unserem weiteren theologischen Studium an Originalquellen für Haus- und Abschlussarbeiten kommen können und welche Quellen zu unserem Seminarthema „Deutsche Einflüsse auf Palästina im 19. Jahrhundert“ im Stuttgarter Archiv zu finden sind.

In Möhringen angekommen, gab uns Herr Bing zunächst einen Einblick in die Tätigkeiten und Aufgaben des Landeskirchlichen Archives und welche Möglichkeiten der Recherche wir Studierende nutzen können. Er verdeutlichte uns, welche besondere Rolle die Kirchen für die Überlieferung von Stammbäumen durch Tauf- und Totenregister spielen und nach welchen verschiedenen Kategorien sie im Keller des Archivs schlummern. Herr Bing berichtete auch von aktuellen Entwicklungen für die Arbeit in Archiven. Beispielsweise, wie das Landeskirchliche Archiv andere Archive im ukrainischen Kriegsgebiet unterstützt oder welche neuen Herausforderungen auf die Archivarbeit in den kommenden Jahren durch die zunehmende Digitalisierung zukommen werden.

Besonders eindrucksvoll für uns war die anschließende Führung durch die kühlen Kellerräumlichkeiten des Archivs. Die vollgepackten Rollregale mit all den historischen Dokumenten und Büchern gaben uns Einblicke in den Alltag längst vergangener Zeit. Per Zufall schauten wir in verschiedene, teilweise mehrere Jahrhunderte alte Kirchenbücher. Wir bekamen beispielsweise einen Einblick in die Haushaltskasse einer Pfarrfamilie im 18. Jahrhundert, in eine Erntedankzeremonie einer kleinen schwäbischen Kirchengemeinde oder einen Strafprozess gegen zwei Geistliche. Auch konnten wir in einem Tübinger Studentenregister die Beurteilung über Friedrich Hölderlin als Student auf lateinisch entziffern.

Besonders spannend war es die Originaldokumente zu sehen, mit denen wir uns bereits in unserem Proseminar beschäftigt haben oder noch beschäftigen werden. So hatten wir die Möglichkeit, einen Blick auf die Originalfotos und Dokumente des Syrischen Waisenhauses und der Schneller Familie zu werfen.

Auch in der musealen Sammlung des Archivs durften wir uns umschauen und die vielen verschiedene Ausstellungsstücke begutachten. Zum Schluss bekamen wir noch eine Einführung in die für uns doch recht antiquierte Technik des Auslesens eines Mikrofilmes.

Die Führung durch das Landeskirchliche Archiv hat uns Studierenden einen sehr spannenden Einblick gegeben und die Hemmschwelle deutlich gesenkt, während unseres Studiums auf die Arbeit und Unterstützung des Landeskirchlichen Archives zurückzugreifen. Das Potenzial, welches in den Primärquellen im Archiv in Stuttgart schlummert, hat uns jedenfalls sehr begeistert und uns einen neuen Blick auf das Thema „Kirchengeschichte“ eröffnet.

20. Juni 2022 | Uwe Heizmann | Allgemein, Digitalisierung

Nach umfangreichen Vorarbeiten und den ein oder anderen zu überwindenden technischen Problemen, verbessert das Landeskirchliche Archiv Stuttgart sein Online-Angebot mit einem großen Schritt: ab sofort sind auf der Webseite suche.archiv.elk-wue.de Informationen zum größten Teil der im Archiv archivierten Bestände für die Öffentlichkeit zugänglich. Dabei reicht das Spektrum von wenigen Informationen – Bestandsname, Bestandssignatur, Laufzeit – bei noch unerschlossenen Beständen, über eingescannten Fragebögen zu pfarramtlichen Registraturen aus den 1940er und 1950er Jahren, eingescannten Findbüchern aus den 1960er bis 1980er Jahren, bis hin zur vollständigen Erschließungsinformationen zu den einzelnen Verzeichnungseinheiten eines Bestandes.

Als Krönung bietet das Archiv zudem bei vielen Beständen Digitalisate von Bänden, Büscheln oder Fotos, die bequem orts- und zeitunabhängig online benutzt werden können. Aktuell stehen 869.146 Digitalisate mit einem Umfang von 7.250 GB von 3.350 Verzeichnungseinheiten aus 113 Beständen online zur Verfügung.

Der Zugriff auf die Informationen und Digitalisate kann auf zwei Wegen geschehen. Zum über die Tektonik (das „Inhaltsverzeichnis“ des Archivs), zum anderen über die Suchfunktion.

Folgende Bestände sind vollständig digitalisiert:

- Visitationsberichte 1581 bis 1822 (A 1)

- Sitzungsprotokolle des Konsistoriums 1556 bis 1922 (A 3)

- Nachlass Theophil Wurm 1883 bis 1986 (D 1)

- Evangelische Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg / Theodor Dipper 1930 bis 1969 (D 31)

- Nachlass Heinrich Fausel 1923 bis 1966 (D 33)

- Nachlass Werner Oloff 1945 bis 1968 (D 113)

Folgende Bestände sind teilweise, dies aber umfangreich, digitalisiert:

- aus A 13: Zeugnisbücher 1614 bis 1897

- aus A 29: Pfarrbeschreibungen und Pfarrberichte 19. Jahrhundert bis ca. 1923

Außerdem hat das Landeskirchliche Archiv damit begonnen, die Kirchenkonventsprotokolle ausgewählter Dekanat- und Pfarrämter zu digitalisieren. Von folgenden Dekanat- und Pfarrämtern stehen die überlieferten Kirchenkonventsprotokolle bereits vollständig digital zur Verfügung:

- Dekanatamt Aalen (F 1)

- Dekanatamt Bad Cannstatt (F 3)

- Dekanatamt Bad Urach (F 4)

- Dekanatamt Balingen (F 5)

- Dekanatamt Besigheim (F 6)

- Dekanatamt Biberach (F 8)

- Dekanatamt Freudenstadt (F 17)

- Dekanatamt Gaildorf (F 18)

- Dekanatamt Heidenheim (F 21)

- Dekanatamt Kirchheim unter Teck (F 24)

- Dekanatamt Künzelsau (F 25)

- Dekanatamt Marbach (F 29)

- Dekanatamt Nagold (F 32)

- Dekanatamt Öhringen (F 37)

- Dekanatamt Ravensburg (F 38)

- Dekanatamt Reutlingen (F 39)

- Dekanatamt Tuttlingen, mit Hohentwiel (F 47)

- Dekanatamt Weikersheim (F 51)

- Pfarramt Alpirsbach (G 758)

- Pfarramt Baiersbronn (G 759)

- Pfarramt Bernhausen (G 69)

- Pfarramt Beuren (G 461)

- Pfarramt Beutelsbach (G 756)

- Pfarramt Bietigheim (G 82)

- Pfarramt Birkach (G 709)

- Pfarramt Bodelshausen (G 566)

- Pfarramt Botenheim (G 153)

- Pfarramt Böttingen (G 27)

- Pfarramt Bronnweiler (G 487)

- Pfarramt Dettenhausen (G 568)

- Pfarramt Dettingen am Albuch (G 300)

- Pfarramt Dietersweiler (G 760)

- Pfarramt Dornstetten (G 761)

- Pfarramt Dottingen-Steingebronn (G 32)

- Pfarramt Dußlingen (G 569)

- Pfarramt Ebhausen (G 180)

- Pfarramt Endersbach (G 645)

- Pfarramt Erpfingen (G 490)

- Pfarramt Feuerbach (G 750)

- Pfarramt Flözlingen (G 774)

- Pfarramt Fürnsal (G 238)

- Pfarramt Genkingen (G 768)

- Pfarramt Glatten (G 762)

- Pfarramt Gomaringen (G 776)

- Pfarramt Göttelfingen (G 239)

- Pfarramt Grömbach (G 183)

- Pfarramt Gruibingen (G 267)

- Pfarramt Grüntal (G 763)

- Pfarramt Haubersbronn (G 502)

- Pfarramt Hausen an der Lauchert (G 770)

- Pfarramt Hochberg [Remseck] (G 386)

- Pfarramt Hülben (G 39)

- Pfarramt Kemnat (G 73)

- Pfarramt Klosterreichenbach (G 764)

- Pfarramt Kuppingen (G 337)

- Pfarramt Lampoldshausen (G 454)

- Pfarramt Lustnau (G 575)

- Pfarramt Massenbach (G 163)

- Pfarramt Metterzimmern (G 95)

- Pfarramt Mötzingen (G 767)

- Pfarramt Münchingen (G 634)

- Pfarramt Mundelsheim (G 408)

- Pfarramt Münster am Neckar (G 702)

- Pfarramt Neckarhausen (G 467)

- Pfarramt Neckartailfingen (G 468)

- Pfarramt Neckartenzlingen (G 469)

- Pfarramt Nellingen auf den Fildern (G 75)

- Pfarramt Neubulach (G 190)

- Pfarramt Neuhengstett (G 191)

- Pfarramt Neuneck (G 240)

- Pfarramt Ofterdingen (G 580)

- Pfarramt Ohmenhausen (G 493)

- Pfarramt Ohnastetten (G 771)

- Pfarramt Öschingen (G 579)

- Pfarramt Ostelsheim (G 193)

- Pfarramt Petruskirche Gablenberg 1. Pfarramt (G 744)

- Pfarramt Pfalzgrafenweiler (G 766)

- Pfarramt Pflummern (G 772)

- Pfarramt Reinerzau (G 241)

- Pfarramt Rohracker (G 704)

- Pfarramt Ruit (G 78)

- Pfarramt Scharnhausen (G 79)

- Pfarramt Schömberg [Loßburg] (G 242)

- Pfarramt Simmersfeld (G 196)

- Pfarramt Simmersfeld (G 196)

- Pfarramt Steinheim am Albuch (G 765)

- Pfarramt Steinheim an der Murr (G 414)

- Pfarramt Sulz am Eck (G 199)

- Pfarramt Tumlingen (Waldachtal) (G 244)

- Pfarramt Undingen (G 496)

- Pfarramt Unterjesingen (G 587)

- Pfarramt Unterlenningen-Brucken (G 358)

- Pfarramt Wankheim (G 589)

- Pfarramt Wart (G 201)

- Pfarramt Wildberg (G 202)

- Pfarramt Willmandingen (G 773)

- Pfarramt Wittendorf-Lombach (G 245)

Digitalisate weiterer Kirchenkonventsprotokolle und anderer Archivalien werden nach und nach folgen. Einen Beitrag zu den Kirchenkonventsprotokollen als historischer Quelle von unserem Mitarbeiter Dr. Bertram Fink finden Sie hier auf unserer Homepage.

Auf unserem Blog hat Stefanie Palm eine sechsteilige Beitragsserie über die Quellengattung veröffentlicht.

19. Dezember 2021 | Andreas Butz | Allgemein

Gottlieb Wilhelm Hoffmann (1771-1846). LKAS, Bildersammlung

Am 19. Dezember 1771 wurde Gottlieb Wilhelm Hoffmann in Ostelsheim bei Calw geboren. Er gehört zu den bedeutenden Pietisten Württembergs. Wilhelm Hoffmann, der Berliner Hofprediger und Begründer des Jerusalemsvereins, und Christoph Hoffmann, der Begründer der Tempelgesellschaft, welche Siedlungen in Palästina gründete, waren Söhne.

Laut Eintrag im Ostelsheimer Taufregister wurde er einen Tag nach seiner Geburt getauft („ren.“ = lat. renatus = deutsch: wiedergeboren = getauft). Eine spätere Hand hat unter seinem Namen noch eine Notiz zu seinem Tod hinzugefügt: „als kön[iglicher] Notar und Gemeindevorsteher zu Kornthal am 30. Januar 1846. alt 74 Jahr 1 Monat u. 11. Tage.“ Als Eltern werden der hiesige Pfarrer Christian Ludwig Hoffmann und seine aus Malmsheim stammende Frau Katharina Blandina Ludwig vermerkt. Der Schreiber des Eintrags dürfte der Vater selber gewesen sein, da ihm als Pfarrer des Kirchspiels die Führung des Kirchenregisters oblag.

Seine historische Leistung war die Gründung der pietistischen Siedlungen Korntal und Wilhelmsdorf. Um den Gegensatz zwischen landesherrlichem Kirchenregiment und den pietistischen Strömungen im Land abzumildern, wurde 1819 von staatlicher Seite die Erlaubnis zur Begründung von Korntal erteilt. Damit wollte man auch verhindern, dass weitere Pietisten, wie etwa 1816 sich für eine Auswanderung aus Württemberg entschließen würden. Hoffmann sammelte für diese Begründung Gelder und setzte auch sein eigenes Vermögen ein. Die Gemeinde Korntal trennte sich nicht von der Landeskirche, erhielt jedoch einige Privilegien wie etwa die eigenständige Wahl von Pfarrer und Gemeindevorsteher. 1825 wurde noch die Siedlung Wilhelmsdorf in Oberschwaben gegründet.

Der Taufeintrag kann auf Archion hier eingesehen werden.

6. August 2021 | Lara Arnold | Allgemein

Den ersten Gedanken, den viele mit einem Archiv verbinden, ist sicherlich „ein paar Akten und ziemlich viel Staub und ziemlich langweilig“. Nach einem Jahr FSJ im Landeskirchlichen Archiv kann ich definitiv sagen, ja Akten gibt es und definitiv auch eine Menge Staub, aber bestimmt nicht so viel wie immer alle denken. Langweilig war es mir hingegen in den letzten zwölf Monaten nicht. Während diesem Zeitraum durfte ich sämtliche Bereiche, die das Archiv zu bieten hat, kennenlernen. Von dem Besuch eines Pfarrarchivs, über die Erschließung eines Bestandes (das sind die Berge an Akten, an die immer alle denken) bis hin zur Beantwortung von Benutzeranfragen war alles dabei.

Den ersten Gedanken, den viele mit einem Archiv verbinden, ist sicherlich „ein paar Akten und ziemlich viel Staub und ziemlich langweilig“. Nach einem Jahr FSJ im Landeskirchlichen Archiv kann ich definitiv sagen, ja Akten gibt es und definitiv auch eine Menge Staub, aber bestimmt nicht so viel wie immer alle denken. Langweilig war es mir hingegen in den letzten zwölf Monaten nicht. Während diesem Zeitraum durfte ich sämtliche Bereiche, die das Archiv zu bieten hat, kennenlernen. Von dem Besuch eines Pfarrarchivs, über die Erschließung eines Bestandes (das sind die Berge an Akten, an die immer alle denken) bis hin zur Beantwortung von Benutzeranfragen war alles dabei.

Pfarrarchive, Bildmaterial, Heimakten, Exponate der Musealen Sammlung, Scanner und Benutzeranfragen geben einen übergreifenden Einblick darin, was ich die letzten zwölf Monate über erarbeitet und entdeckt habe. Nach einigen kleineren Einstiegsaufgaben, wie eine Schulung in der Paläografie und den Verzeichnisprogrammen, ging es auch direkt zu meinem ersten größeren Projekt. Dem Erschließen eines Pfarrarchivs, das zu meiner Freude auch in der Nähe meines Heimatortes lag und ich somit das ein oder andere Mal schmunzeln konnte, wenn ein bekannter Ort oder Firmen erwähnt wurden, die es auch heute noch gibt.

Der nächste Projektpunkt hat mich wohl auch die meiste Zeit während meines FSJs begleitet, die Digitalisierung. Seien es Tonbandaufnahmen, die Digitalisierung mit einem hochmodernen Archivscanner oder doch noch ganz altmodisch mit einem normalen Scanner. Dabei habe ich mit Exponaten aus der Grafiksammlung der Musealen Sammlung, Aktenbeständen oder auch schwarz-weiß Fotos und Farbfotos gearbeitet. Sei es für die digitale Langzeitarchivierung, einer Ausstellung oder für Benutzeranfragen, alles war dabei. Auch im Bereich der Bildarchivierung hatte ich einige Projekte. Vom Erschließen, Bewerten und Auskassieren und anschließenden verpacken des Bildmaterials habe ich alles gemacht. Die hauptsächlichen Themenbereiche dabei waren Einrichtungen der Diakonischen Werke, wie beispielsweise Kinderheime oder Einrichtungen des Samariterstifts. Dass es dabei nicht nur um Farbfotos geht, war ziemlich schnell klar. So habe ich im Verlauf der unterschiedlichen Projekte diverse Bildmaterialien kennengelernt. Die Häufigsten dabei waren sicherlich Dias und schwarz-weiß Fotos, aber auch, Negative, Glasplatten oder natürlich Farbfotos. Dabei habe ich vor allem eines gelernt, bei der Arbeit mit Bildmaterial IMMER Handschuhe tragen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch die fachgerechte Verpackung und Lagerung des Materials, das gilt sowohl für Bildmaterial als auch für sämtliche andere Archivalien.

Das letzte größere Projekt während meines FSJs war, die Erschließung von Heimakten aus einem Kinderheim der Diakonischen Werke.

Zudem habe ich während der gesamten Zeit auch einige überraschendere Funde getätigt, von Autoschlüsseln, Ausweisdokumenten, die Kartonagen mit der Aufschrift „nonfat dry milk / donated by the United States of America / to be sold or exchanged / store in cool, dry place“, einer 1 $ Münze oder ein Mittel gegen Herzinsuffizienz.

Und wer jetzt denkt, dass Archivarbeit nicht körperlich anstrengend sein kann, der war noch nie dabei, im Magazin Pfarrarchive zu bewerten, auskassieren und zu verpacken. Denn wer einmal den ganzen Tag Amtskalender, Kirchenbücher und sonstige Akten (Achtung hier ist der staubige Teil, an den immer alle denken) durch das Magazin getragen hat und diese verpackt und wieder zurückgestellt hat, kann sicherlich alle vom Gegenteil überzeugen.

Somit kann ich nach fast zwölf Monaten sagen, dass ich die passende Mischung aus „Schreibtischarbeit“ und ausreichendem „Archivsport“ in den Magazinen hatte.

Es gibt so viel mehr in einem Archiv zu entdecken als man vielleicht auf den ersten Blick erahnen kann. Man kann durch die verschiedensten Materialien sei es Schriftgut oder Bildmaterial in längst vergangene Zeiten eintauchen und diese so einmal auf eine ganz eigene Art und Weise erleben.

25. September 2020 | Andreas Butz | Allgemein

Die Evangelische Akademie Bad Boll ist die älteste und größte europäische Akademie in kirchlicher Trägerschaft. Hinter ihr liegt eine lebendige Geschichte: 1945 Gründung durch Pfarrer Eberhard Müller, intensive Förderung einer demokratischen Gesprächskultur, Behandlung unterschiedlichster Themen, Vorreiterrolle in vielen Bereichen bspw. Nachhaltigkeit, prominente Gäste wie Theodor Heuss, Rudi Dutschke, Richard von Weizsäcker, Erhard Eppler, Theo Zwanziger, Alice Schwarzer, Winfried Kretschmann, Harald Welzer, Dorothee Sölle, Host Eberhard Richter und viele mehr.

Am Sonntag, 27. September, ab 15.00 findet der Festakt statt, der über Livestream übertragen wird. Näheres über den Festakt erfahren Sie über die Homepage der Akademie.