Artikel in Bestand

10. Juli 2024 | Felix Kraeutl | Bestand

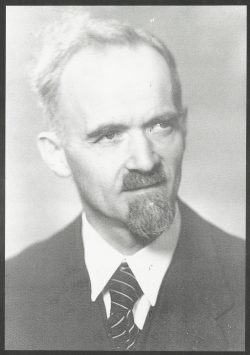

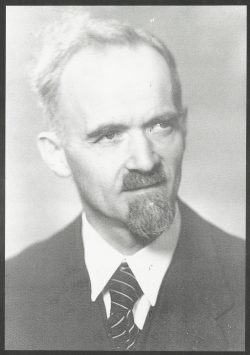

Adolf Schreiber, LKAS

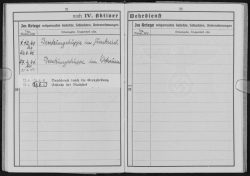

Was macht den 1894 in Urach (heute Bad Urach) geborenen und späteren Pfarrer Adolf Schreiber zu einer hochinteressanten Person? Ist es der Fakt, dass er 1933 in die NSDAP eintrat, der dass er 1943 bei der Bombardierung Mühlhausens der dortige Stadtpfarrer war oder doch der, dass er im Dezember desselben Jahres das jüdische Paar Krakauer bei sich im Pfarrhaus von Mühlhausen für einige Zeit aufnahm und versteckte?

Klasse des niederen theologischen Seminars Maulbronn, LKAS

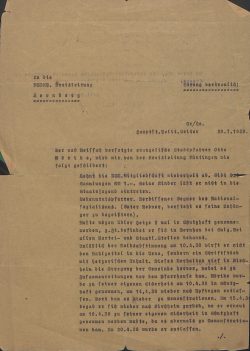

Gustav Adolf Schreiber wurde als Sohn des Pfarrers Paul Schreiber geboren und schlug bereits vor dem Ersten Weltkrieg dieselbe Laufbahn ein, unterbrach sein Studium der Theologie aber, um seinen Dienst im ersten Weltkrieg zu leisten. Er wurde vier Mal verwundet und ausgezeichnet. Schreiber setzte nach dem Krieg sein Studium fort und wurde nach mehreren kleineren Stationen im Jahre 1931 Pfarrer in Onolzheim. Bereits hier in seiner ersten Stelle zeigte sich seine Gespaltenheit gegenüber der Hitlerbewegung, da er einerseits als pflichtbewusster Ex-Soldat Deutschland an die erste Stelle stellte und das neue Nationalbewusstsein begrüßte, andererseits aber bereits 1933 die Bewegung der Deutschen Christen als suspekt ansah. Er trat aus ihr aus, nicht zuletzt, weil für ihn die Ideen der „Glaubensbewegung“, wie z.B. die Entfernung des Alten Testaments aus der Bibel, unerträglich waren. Schreiber engagierte sich zunächst in der Partei und in der NSV (NS-Volkswohlfahrt), legte diese Ämter aber 1936 nieder. In seinem Brief an Rudolf Heß (1934) lassen sich Brüche mit der Partei erkennen, da ihm beispielsweise die bereits im Vorjahr beantragte NSDAP-Mitgliedskarte auf Gauebene verweigert wurde; Grund für diese Benachteiligung war seiner Meinung nach sein oben erwähnter Austritt aus den „Deutschen Christen“.

Max und Karoline Krakauer

Schreibers nun beginnende Auseinandersetzung mit der Partei wurde vor allem auf dem Rücken seiner Kinder ausgetragen, denn seine lokalen Gegner waren zwei Lehrer und ein SA-Mann, die z.B. seine Briefe an diese Lehrer ungeöffnet zurückgaben, was auch zu einer Anzeige gegen Schreiber wegen eines ungelesenen Schulbefreiungsgesuchs führte. 1939 wurde er von Onolzheim nach S-Mühlhausen versetzt, wo er bis zu seinem Tod blieb.

Der endgültige Bruch erfolgte 1941 mit der Beschlagnahme des Theologischen Seminars Maulbronn, an dem sein Sohn studierte, und der damit verbundenen kritischen Beobachtung und Kommentierung des Kriegsgeschehens und des Zeitgeschehens. Die endgültige Grenze der Legalität wurde, wenn nicht schon vorher, dann durch die Beteiligung der Pfarrhauskette erreicht, als sie in der Vorweihnachtszeit 1943 das jüdische Ehepaar Max und Karoline Krakauer für eine Woche bei sich aufnahmen und damit Leib und Leben riskierten. Bis zu seinem Tod 1945 blieb er kritisch und mutig.

Der Nachlass Adolf Schreibers ist heute unter der Signatur D9 verzeichnet und umfasst 70 Verzeichnungseinheiten auf 0,3 lfm. und hat eine Gesamtlaufzeit von 1936 bis 1945.

Das Inventar kann hier eingesehen werden: http://suche.archiv.elk-wue.de/actaproweb/document/Best_338b7a1f-a833-4a00-bcf6-b6a012a55de7

12. Juni 2024 | Uwe Heizmann | Bestand

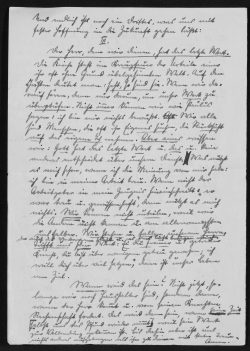

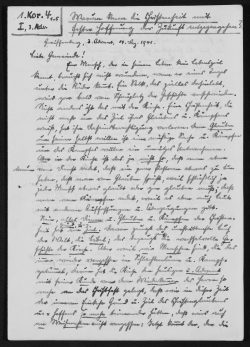

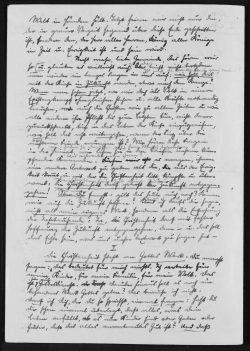

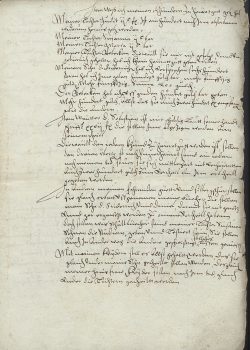

Manuskripte von Predigten und Ansprachen sind nicht nur Quellen für die Forschung zu Predigten und Ansprachen an sich, sondern können auch die Haltung des Sprechers zu gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen widerspiegeln und sind damit auch hervorragende Quellen für die Forschung zur jeweiligen Person und deren gesellschaftliche und politische Entwicklung.

Private Nachlässe sind eine sinnvolle Ergänzung zur amtlichen Überlieferung in Form von Personal- und Ortsakten. Die amtliche Überlieferung gibt die Sicht des Dienstherrn auf eine Person wieder, die Nachlässe ermöglichen eine andere, eine private Sicht auf diese Person.

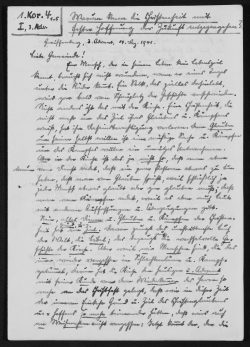

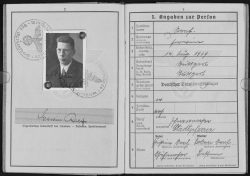

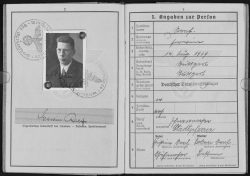

Erwin Raaf, Jahrgang 1909, begann 1936 seine Pfarrertätigkeit als Stadtvikar in Großbottwar, danach war er Pfarrverweser in Isingen, 1937 bis 1940 in Creglingen. 1940 wurde er auf die Pfarrstelle in Rosenfeld ernannt. Zum 12. September 1940, kurz nach seinem Stellenantritt, wurde er jedoch in die Wehrmacht eingezogen. Er diente zuerst in Frankreich, dann im „Ostraum“. Am 29. Juni 1941 wurde er in Russland schwer verwundet und ins Lazarett Greiffenberg in Schlesien verlegt. Später diente er zeitweise als Unteroffizier im Innendienst in Frankreich. Wegen Dienstunfähigkeit wurde er am 23. September 1942 aus dem Heeresdienst entlassen und konnte die Pfarrstelle in Rosenfeld antreten, die er bis 1957 innehatte. Danach war er bis 1967 Pfarrer in Klosterreichenbach, danach in Obertal (Baiersbronn). Zum 1. Mai 1975 wurde er offiziell in den Ruhestand versetzt, führte die Pfarrstelle aber noch einige Monate weiter. 1975 und 1976 übernahm er in Vakaturvertretung die Pfarrstelle in Dornstetten, 1980 und 1981 die in Fürnsal. Im Ruhestand lebte er in Unteriflingen, einem Ortsteil von Schopfloch (Lkr. Freudenstadt), wo er 2006 verstarb.

Raafs Nachlass (D 179,) enthält umfangreiche Predigtmanuskripte aus den Jahren 1934 bis 1987 (Umfang ca. 15 cm) sowie private bzw. persönliche Unterlagen, darunter auch Wehrmachts- und SA-Dokumente.

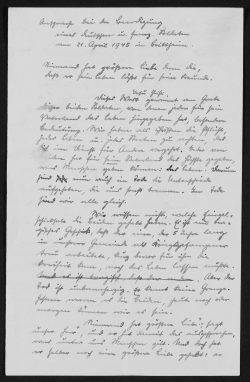

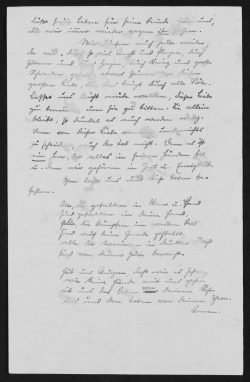

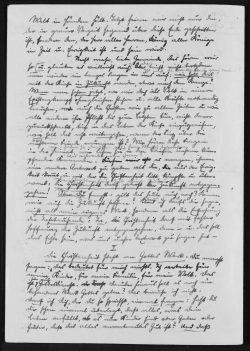

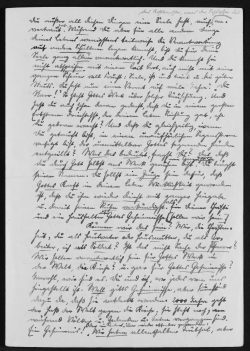

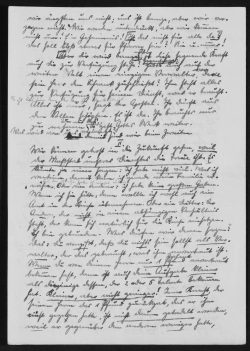

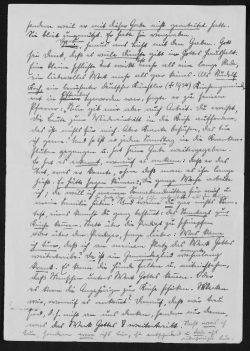

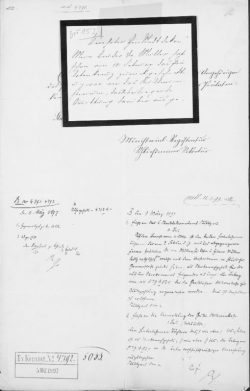

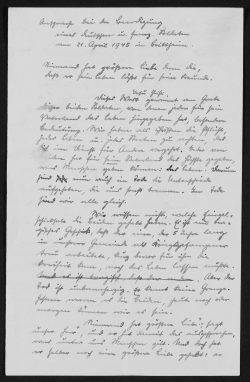

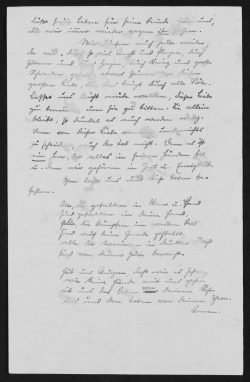

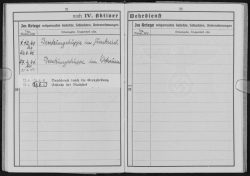

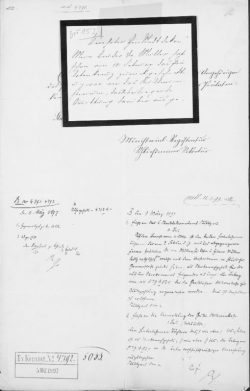

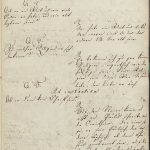

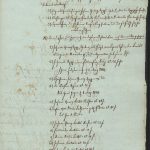

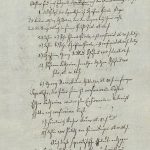

Von den Manuskripten sind zwei besonders hervorzuheben. Zum einen ist es die Predigt vom 14. Dezember 1941 in der Friedenskirche in Niederwiese bei Greiffenberg in Schlesien, wo Erwin Raaf nach seiner Verwundung im Juni 1941 einige Monate im Lazarett war. Zum anderen ist es die Ansprache bei der gemeinsamen Beerdigung eines deutschen und eines französischen Soldaten am 21. April 1945 in Brittheim, die leider durch Wasserschäden stellenweise unleserlich ist.

Neben den Predigten ist auch die Raafs Vortrag „60 Jahre Pfarrersleben“ von 1994 zu nennen, der auf Audiokassette und in Form von Audiodateien vorliegt.

Auch wenn der Bestand gerade einmal einen Umfang von 30 cm aufweist, so ermöglicht er dennoch eine Forschung zu Predigten aber auch zur Person Raafs über einen langen Zeitraum hinweg.

Im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart ist außerdem die Personalakte von Erwin Raaf überliefert (A 324, Nr. 2113).

Quellen:

– Ansprache 21.04.1945 aus: LKAS, D 179, Nr. 7

– Predigt 14.12.1941 aus: LKAS, D 179, Nr. 7

– Wehrpass aus: LKAS, D 179, Nr. 8

-

-

Ansprache_1945-04-21_S-1

-

-

Ansprache_1945-04-21_S-2

-

-

Predigt_1941-12-14_S-1

-

-

Predigt_1941-12-14_S-2

-

-

Predigt_1941-12-14_S-3

-

-

Predigt_1941-12-14_S-4

-

-

Predigt_1941-12-14_S-5

-

-

Predigt_1941-12-14_S-6

-

-

Wehrpass_S-2f

-

-

Wehrpass_S-32f

30. April 2024 | Heinrich Löber | Bestand

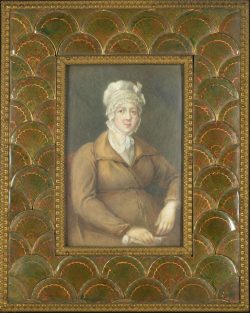

Prälat Gottlob Müller (1816-1897) [LKAS, AS 1, Nr. 354]

Viele Primärquellen zu Prälat Gottlob Müller waren bisher im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart nicht vorhanden: Neben einigen Fotos sind seine Personalakte (A 27, Nr. 2262) sowie ein von ihm 1863 für die „Schwäbische Chronik“ des „Merkur“ verfasstes Manuskript über das Deutsche Hospital in Paris recherchierbar, das im Bestand „Evangelische Feldpropstei“ (AP 3, Nr. 267) überliefert ist. Dies hat sich nun durch einen Fund in einer vor etwa zehn Jahren an die Landeskirchliche Bibliothek gelangten, nicht mehr identifizierbaren Buchlieferung mit 17 Predigten und einem von Müller verfassten Sammelband „Allerley aus dem Klosterleben“ geändert.

Gottlob Müller war ein bedeutender kirchenleitender Theologe des 19. Jahrhunderts in unserer Landeskirche. Dies wird dadurch unterstrichen, dass mehr als 30 Jahre nach seinem Tod (noch) ein Artikel in der RGG2 (1930) erschien. Dort beschreibt Richard Brecht Gottlob Müller als „einflußreichen und beliebten Prediger und Seelsorger sowie verdient als Mitarbeiter am Werk des Gustav-Adolf-Vereins […] und auf dem Gebiet des höheren Mädchenschulwesens.“

In der Tat weist Ferdinand Gottlob Jakob Müller eine bemerkenswerte Berufsbiographie auf: 1846 übernahm er im Alter von 29 Jahren die Pfarrstelle in Langenburg, wo er zugleich Dekanatsverweser und ab 1852 Dekan war, bevor er 1853 als Garnisonsprediger und ab 1861 zugleich als Oberkonsistorialrat nach Stuttgart berufen wurde. 1868 übernahm Müller schließlich das Amt des Oberkonsistorialrats in Stuttgart. 1868 wurde Müller schließlich württembergischer Feldpropst und Prälat und im selben Jahr promovierte ihn die Tübinger Theologische Fakultät zum Dr. theol. 1895 trat er schließlich nach 50 Dienstjahren und im Alter von fast 80 Jahren in den Ruhestand. Müller starb am 2. Februar 1897 in Stuttgart.

Darüber hinaus war Müller mit zahlreichen weiteren Aufgaben betraut: 1854 Mitglied der Bibelanstaltskommission; 1860-1866 Vorstand des württembergischen Hauptvereins der Gustav-Adolf-Stiftung; 1867 Mitglied des Zentralvorstands der deutschen Gustav-Adolf-Stiftung; 1877 Vorstand der Kommission für höhere Mädchenschulen; 1891 Ehrenmitglied des Evangelischen Kirchengesangvereins und 1895 des Evangelischen Konsistoriums.

Merkwürdigerweise sind sieben der 17 überlieferten Predigten Weihnachtspredigten. Zufall oder bewusste Auswahl?

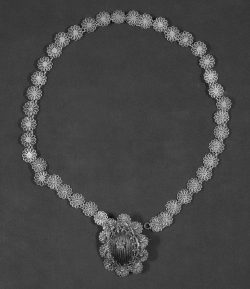

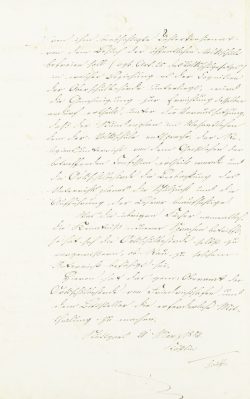

In der Personalakte ist ein Brief der Schwestern des Verstorbenen Gottlob Müller, Sofie Müller, an den Stadtdekan erhalten, der vier Wochen nach seinem Tod (3.03.1897) verfasst wurde. Sie teilt darin mit, dass die Hinterbliebenen das Prälatenkreuz dem Kultusministerium (zurück)gegeben haben. Zugleich äußert sie die Befürchtung, „wenn wir etwa damit nicht den richtigen Weg eingeschlagen haben u. Ihnen, verehrter Herr Stadtdekan[,] dadurch Mühe verursachen“. Ob das auch ein Grund ist, warum in unseren Sammlungsbeständen kein Prälatenkreuz überliefert ist?

Hier geht es zum Inventar des Bestands auf unserer Online-Suche.

Der Eintrag zu seiner Person im Pfarrerbuch auf Württembergische Kirchengeschichte Online befindet sich hier.

-

-

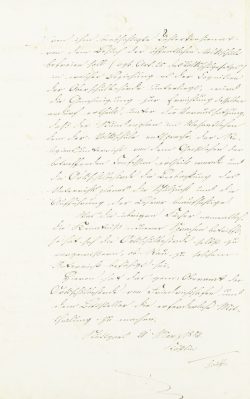

Schreiben der Schwester des verstorbenen Prälaten Gottlob Müller an den Stadtdekan (3.03.1897) [LKAS, A 27, Nr. 2262] Die zu einem „Nachlaß Gottlob Müller“ formierten Zeugnisse bestehen aus drei Akten, weisen eine Gesamtlaufzeit von 1852 bis 1889 und einen Umfang von 0,5 Laufmeter auf. Sie haben die Bestandssignatur ‚D 185‘ erhalten und die Erschließungsdaten sind in der Online-Recherche [Link] zu erkunden.

-

-

Rückseite

24. April 2024 | Andreas Butz | Bestand

Pünktlich vor Beginn der Europameisterschaft in Deutschland kann im Archivbestand des Landeskirchlichen Sportbeauftragten geforscht werden.

Dieses Sonderpfarramt ging aus dem Arbeitskreis Kirche und Sport hervor, welcher seinen Sitz an der Evangelischen Akademie in Bad Boll hatte. Die Schwerpunkte der Arbeit des Sportbeauftragten waren die Kontaktpflege zu den Vereinen und die Organisation, die Moderation und die inhaltliche Mitwirkung bei Tagungen und Veranstaltungen zum Thema. Wer sich historisch mit dem Thema Kirche und Sport im Bereich der Württembergischen Landeskirche beschäftigen möchte wird Unterlagen aus diesem Bestand gerne auswerten wollen. Die damaligen Landessportbeauftragten waren Klaus Strittmatter (1978-2001) und Volker Steinbrecher (2001-2011). Der Bestand deckt inhaltlich diesen Zeitraum ab.

Hier geht es zur Online-Recherche im Bestandsinventar.

13. März 2024 | Heinrich Löber | Bestand

Nachlass von Karl Gerok. Foto: Landeskirchliches Archiv Stuttgart

Die Gerokstraße in Stuttgart ist im Evangelischen Oberkirchenrat wohlbekannt. Nicht nur, weil sie nach dem württembergischen Prälaten, Oberkirchenrat und Kirchenlieddichter und Stuttgarter Ehrenbürger Karl von Gerok (1815-1890) benannt ist, sondern auch, weil sich in der in unmittelbarer Nachbarschaft zum Dienstgebäude befindlichen Straße zahlreiche landeskirchlichen Dienststellen befinden.

Doch Vorsicht ist geboten. Neben dem genannten Karl Gerok gibt es weitere bedeutende „württembergische Kirchenmänner“ dieses Namens: Der Stuttgarter Organist und Komponist Karl Ludwig Gerok (1906-1975) sowie der zwischen beiden anzusiedelnde, zuletzt in Mühlheim am Bach eingesetzte Pfarrer Karl Friedrich Samuel Gerok (1866-1944).

Nicht nur in Stuttgart gibt es eine Gerokstraße: Schild der nach dem württembergischen Theologen und Kirchenlied-dichter Karl Gerok (1815-1890) benannten Straße in Dresden-Johannstadt (Bild: Facebook, CDU-Fraktion Dresden, 2021. Mit freundlicher Genehmigung der CDU-Fraktion im Dresdner Stadtrat

Um den letztgenannten Karl Gerok geht es nun. Nach ihm ist in Mühlheim am Bach eine Straße benannt. Denn dieser wurde Ehrenbürger von Mühlheim, wo er 18 Jahre Pfarrdienst leistete und als „Heimatdichter“ in Erscheinung trat.

Eine weitläufig verwandte Nachfahrin übergab im Dezember 2017 einige wenige Nachlassunterlagen dem Landeskirchlichen Archiv. Diese wurden zum „Nachlass Karl Gerok“ formiert (Signatur: D 93) und nun fast 80 Jahre nach seinem Tod erschlossen.

Dieser Bestand weist sechs handgeschriebene gebundene und jeweils mit einem voranstehenden Inhaltsverzeichnis versehene Gedichtbände auf. Sie zeugen von einem über 50jährigen dichterischen Schaffen (1892-1944). Daneben befinden sich zwei Gästebücher der Familie sowie hymnologische Vorträge, die er Anfang der 1940er Jahre hielt. Der in Sulz 1926 erschienene und in nur zwei Bibliotheken nachgewiesene Gedichtband „Heckenröslein“ ist ebenfalls in den Nachlassunterlagen überliefert (Nr. 10).

Dieser kleine, aber feine Nachlassbestand des Mühlheimer Pfarrers und Dichters Karl Gerok könnte Anlass sein für eine Beschäftigung mit der württembergischen Gerok-Dynastie sowie damit einhergehenden poesie- und liedhistorischen Zusammenhängen.

6. März 2024 | Heinrich Löber | Bestand

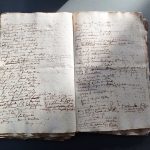

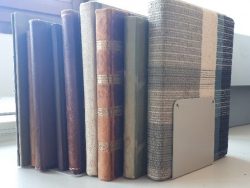

Im Frühjahr 1998 wurden dem Landeskirchlichen Archiv Stuttgart 16 gebundene Vorlesungsmitschriften übergeben. Sie stammen aus der Tübinger Studienzeit (1863-1866) und den wissenschaftlichen Reisen (1868/69) des späteren Ulmer Pfarrers und Dekans *Paul Gottlob Theodor Knapp (1844-1917). Diese wurden zum „Nachlass Paul Knapp“ (Signatur: D 165) formiert, obwohl dieser Bestand darüber hinaus keine weiteren persönlichen Unterlagen enthält.

Diese Vorlesungsmitschriften sind ein beredtes Zeugnis dafür, wie ein Theologiestudent in der Mitte des 19. Jahrhunderts seine Aufzeichnungen führte. Sieht man die Rücken dieser Mitschriften im Regal stehen, denkt man an die „Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche“, die damals als mehrbändiges theologisches Nachschlagewerk erschien. Dabei enthalten die prachtvoll gebundenen Bücher im wahrsten Sinne des Wortes ausschließlich Mitschriften der besuchten Vorlesungen. Zugleich zeugen Randbemerkungen davon, dass stud. theol. Knapp mit diesen Mitschriften auch immer wieder gearbeitet hat. Diese Studienmitschriften sind mit Abkürzungen durchsetzt und daher nicht flüssig zu lesen.

Die Namen der Theologen und der Wortlaut ihrer Vorlesungen lassen gute Rückschlüsse auf den Lehrbetrieb an der württembergischen Landesfakultät in diesem Jahrzehnt zu. So las der Moral- und Praktische Theologe Christian von Palmer (1811-1875) im Sommersemester 1865 „Württembergische Sekten-geschichte“ mit dem ersten Kapitel „Evangelisch-Lutherischer Pietismus“ und dem letzten Kapitel „Woher die vielen Sekten“ (D 165, Nr. 13).

Dieser Nachlass ist online recherchierbar: auf unserer Website und zukünftig auch im Archivportal-D . Dieser „Nachlass Paul Knapp“ korrespondiert mit dem Familiennachlass „Knapp-Archiv“ (D 2), der 1960 vom Landeskirchlichen Archiv erworben und anschließend bearbeitet wurde und daher ebenda recherchierbar ist.

28. Februar 2024 | Andreas Butz | Bestand, Interkultur

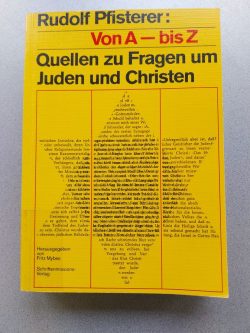

Eine der Veröffentlichungen von Rudolf Pfisterer

Dr. Friedrich Löblein

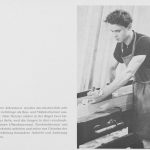

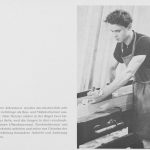

Der handschriftliche Nachlass und die Materialsammlung von Rudolf Pfisterer wurden bereits 2013- 2016 von Pfarrer Dr. theol. Friedrich Löblein gesichtet, erfasst, geordnet und archiviert. Um den Zugang zum Bestand zu erleichtern, wird er derzeit von Dr. Löblein in unsere archivische Verzeichnungssoftware ActaPro überführt. Außerdem ist inzwischen eine Nachlieferung zum Nachlass eingetroffen, die im Anschluss erstmals verzeichnet wird.

Herr Dr. Löblein hat sich dankenswerterweise ehrenamtlich bereit erklärt, den Nachlass zu erschließen. Er stammt aus dem bayerischen Franken und war dort zuletzt als Dekan in Aschaffenburg tätig. Eine leitende Tätigkeit im Diakonischen Werk der EKD, das früher seinen Sitz in Stuttgart hatte, führte ihn dann nach Württemberg. Für uns war er kein Unbekannter, da er im Ruhestand über ein kirchengeschichtliches Thema der Reformationszeit in Südwestdeutschland promovierte und aus diesem Grund unser Archiv und die Evangelische Zentralbibliothek besuchte. In Erlangen hatte er bereits Archivbestände diakonischer Einrichtungen erschlossen, so dass er bei der Verzeichnung der Bestände bereits auf Erfahrungen zurückgreifen konnte. Durch seine berufliche Tätigkeit in Stuttgart hatte Dr. Löblein Kontakt zur Familie Pfisterer und kannte Rudolf Pfisterer persönlich.

Rudolf Pfisterer war zunächst Gemeindepfarrer und später in der Gefängnisseelsorge tätig. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam er in Kontakt mit französischen und jüdischen Professoren. Er engagierte sich für die deutsch-französische Freundschaft und noch mehr für den christlich-jüdischen Dialog. Pfisterer übersetzte das achtbändige Werk von Léon Poliakov zur Geschichte des Antisemitismus ins Deutsche. Er hat zahlreiche Vorträge zum christlich-jüdischen Dialog gehalten, viele Texte für Zeitschriften verfasst und mehrere Bücher veröffentlicht. Dafür erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Otto-Hirsch-Medaille, die Ehrendoktorwürde und den Professorentitel. Dieses bemerkenswerte Engagement spiegelt sich in seinem Nachlass wider. Er hat auch eine Bibliothek zu diesem Thema aufgebaut, die seine Nachkommen der EHZ-Bibliothek übergeben haben.

21. Februar 2024 | Uwe Heizmann | Bestand

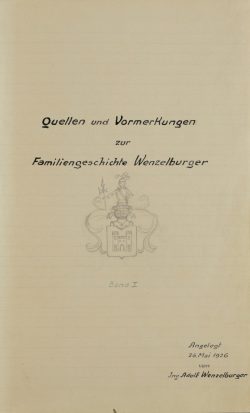

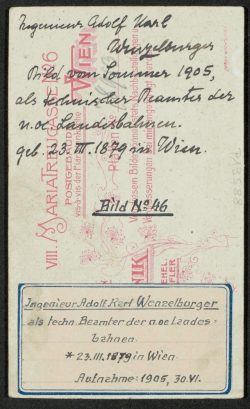

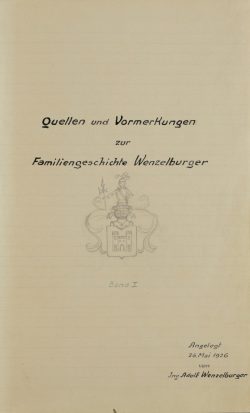

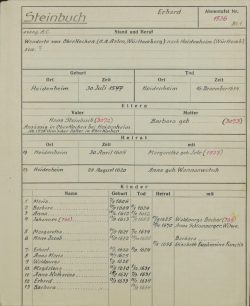

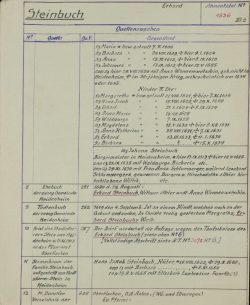

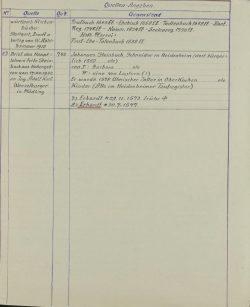

„Mein Grossvater Pfarrer Johann Georg Wenzelburger aus Neckarthailfingen bemühte sich seinerzeit, einen Stammbaum der Familie Wenzelburger zusammenzustellen. Ich habe als einziger Enkel meines Grossvaters sämtliche diesbezügliche Dokumente und Notizen bekommen und betrachte es als meine Pflicht, meinem Grossvater und meinen Kindern gegenüber, die begonnene Arbeit fortzusetzen und wenn möglich zu vollenden.“

Dies schrieb Adolf Karl Wenzelburger in einem Brief vom 22. November 1912 an das Pfarramt Neckartailfingen, in dem er um Abschriften von Kirchenbucheinträgen bat und außerdem ankündigte, im folgenden Jahr nach Neckartailfingen kommen zu wollen, um selbst in den Kirchenbüchern zu recherchieren.

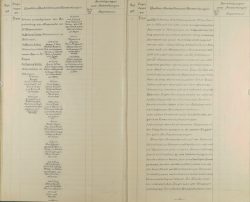

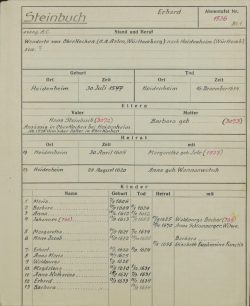

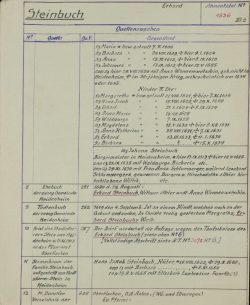

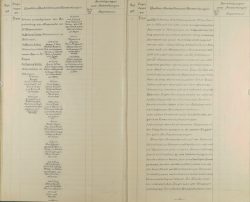

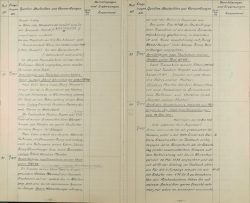

Adolf Karl Wenzelburger (1879-1959), Bauingenieur und k. u. k. Oberbaurat in Mödling bei Wien, hat seine Pflicht sehr ernst genommen und über Jahre hinweg – wahrscheinlich von den 1910er bis Mitte der 1950er Jahre – eine umfangreiche Familienforschung betrieben und einen demensprechend umfangreichen genealogischen Nachlass hinterlassen, der in seiner Quantität und Qualität nahezu einmalig ist. Der Nachlass zeichnet sich nicht nur durch in großem Umfang vorhandene Ahnenkarteien, Ahnen- und Stammlisten sowie Stammbäumen aus, sondern auch durch umfangreiche und systematisch geordnete Quellenabschriften sowie gut dokumentierte Notizen („Vormerkungen“) zur Familiengeschichte Wenzelburger. Proband für die Ahnenforschung war sein Sohn Kurt Albert Hermann Wenzelburger (1908-1979).

Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft dieser Unterlagen ist auch die Tatsache, dass sie in einer sehr gut lesbaren, an die Normschrift für technische Zeichnungen angelehnte Schrift geschrieben sind.

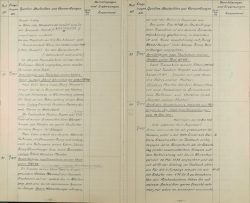

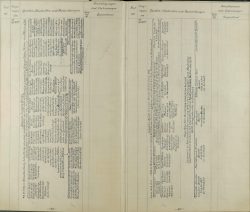

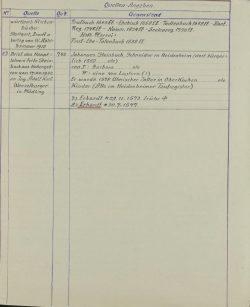

Die Abbildungen 1 bis 8 zeigen verschiedene Beispiele aus den genannten Quellen.

-

-

Abb. 1 bis 3 aus: LKAS, D 164, Nr. 1. 1 Titelblatt zu Quellen und Vormerkungen

-

-

Abb 2 Quellen und Vormerkungen Bsp 1

-

-

Abb 3 Quellen und Vormerkungen Bsp 2

-

-

Abb 4 Quellen und Vormerkungen Bsp 3

-

-

Abb 5 Ahnenkartei Kekule-Nr 1536 Bl 1r

-

-

Abb 6 Ahnenkartei Kekule-Nr 1536 Bl 1v

-

-

Abb 7 Ahnenkartei Kekule-Nr 1536 Bl 2r

-

-

Abb 8 Ahnenkartei Kekule-Nr 1536 Bl 2v

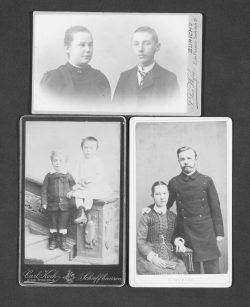

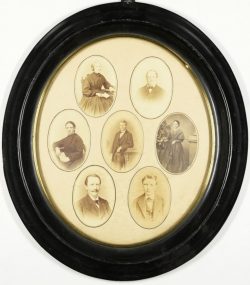

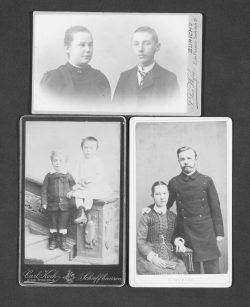

Wenzelburger stand über Jahre hinweg auch in Kontakt mit anderen Wenzelburgern, darunter auch diejenigen, die in die USA ausgewandert waren. Von diesen Kontakten zeugen auch die in großem Umfang vorhandenen Fotos von Familienangehörigen, aber auch von Bekannten. Die Anzahl der Fotos ist für einen genealogischen Bestand eher ungewöhnlich und deshalb besonders hervorzuheben. Insgesamt sind 109 Fotos aus der Zeit von ca. 1860 bis 1971 vorhanden. Von diesen sind 65 im Visitformat (Carte de Visite) aus dem 19. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts sowie zwei Ferrotypien aus der Zeit zwischen 1880 und 1891. 73 dieser Fotos konnte das Archiv aufgrund der abgelaufenen Urheberrechte online stellen.

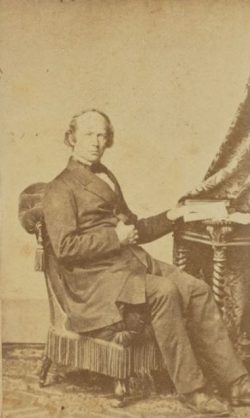

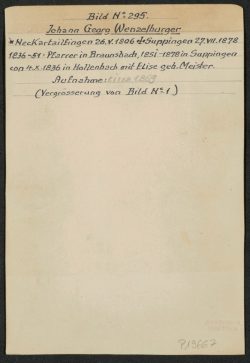

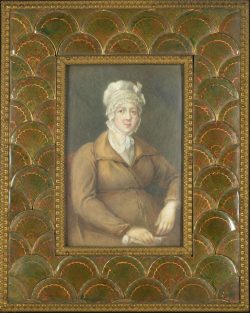

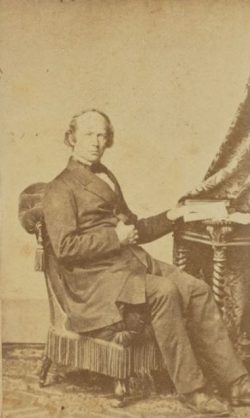

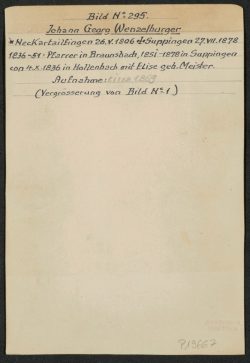

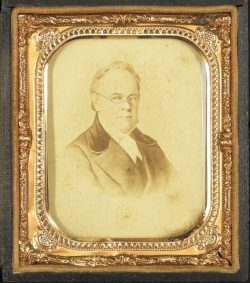

Abbildung 9 zeigt den oben erwähnten Pfarrer Johann Georg Wenzelburger (1806-1878).

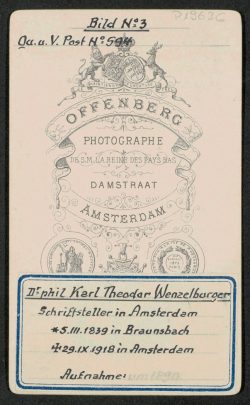

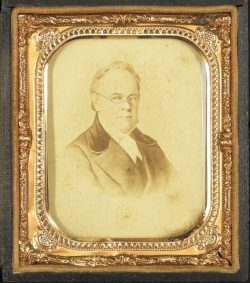

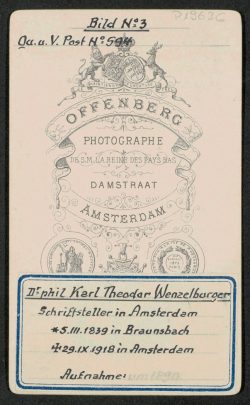

Auf Abbildung 10 ist der in den Niederlanden tätige Historiker Karl Theodor Wenzelburger (1839-1918) zu sehen. Er ist einer der prominenteren Vertreter der Familie Wenzelburger. Zu ihm war bisher kein Foto im Internet zu finden.

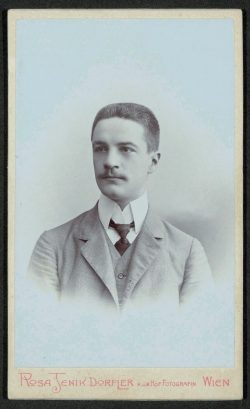

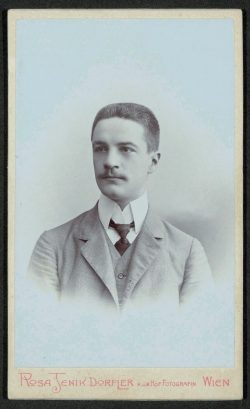

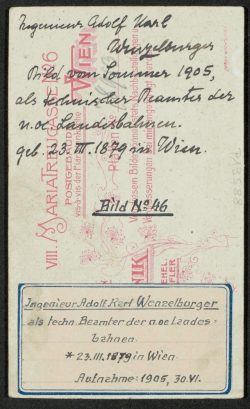

Abbildung 11 zeigt schließlich Adolf Karl Wenzelburger.

-

-

Abb. 9 aus: LKAS, D 164, Nr. 187.Abb 9a Johann Georg Wenzelburger Vorderseite

-

-

Rückseite

-

-

Abb. 10 aus: LKAS, D 164, Nr. 156. Abb 10a Karl Theodor Wenzelburger Vorderseite

-

-

Rückseite

-

-

Abb. 11 aus: LKAS, D 164, Nr. 108. Adolf Karl Wenzelburger

-

-

Rückseite

Dieser genealogische Nachlass ist nicht nur eine hervorragende Quelle für Forschenden mit dem Nachname Wenzelburger sondern auch für andere Genealogen, die Vorfahren in der Region um Neckartailfingen oder anderweitig gemeinsame Ahnen mit den Wenzelburger haben. Auch sind unter den Ahnen der Wenzelburger verschiedene Pfarrer zu finden, z.B. Christoph David Bayer (1682-1744), Daniel Schelling (1595-1685), Ludwig Friedrich Meister (1787-1872) oder Johann Christoph Friedrich Meister (1734-1806). Die vorzufindenden Familiennamen sind in den Bestandsinformationen anhand der Indizes zu den Ahnenlisten (Abschnitt 1.1.3, Nr. 34 und Abschnitt 1.1.4, Nr. 38) bzw. anhand der Abschnitte 1.1.7 und 1.1.8 ersichtlich.

Auch Fritz Wenzelburger (1896-1953), Lehrer in Reutlingen, erforschte seine Familie und sammelte Dokumente zu Familienangehörigen. Unter diesen Dokumenten befinden sich u.a. Predigten des genannten Pfarrers Johann Georg Wenzelburger aus der Zeit von 1836 bis 1876. Predigten aus diesem Zeitraum sind eher selten überliefert, was diese umso wertvoller macht. Die Personalakte von Pfarrer Wenzelburger ist im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart im Bestand A 27 unter der Signatur Nr. 3529 überliefert.

Abb. 12 aus: LKAS, D 164, Nr. 192. Abbildung 12 zeigt ein Foto von Horst Wenzelburger aus dem Jahr 2023.

Fritz Wenzelburgers Unterlagen gingen später in den Besitz seines Sohnes Horst Wenzelburger (* 1930) über. Dieser war 41 Jahren lang als Diplomchemiker in Darmstadt tätig und wohnt seit 2001 in Pfullingen. In seinem Ruhestand beschäftige er sich mit der Familiengeschichte und unterhielt das „Wenzelburger-Archiv“. Außerdem organisierte er in den Jahren 2010 bis 2021 Familientreffen in Neckartailfingen und verfasste eine „Familiengeschichte Wenzelburger“ sowie eine Rückschau über sein Leben (beides ist in der Evangelischen Hochschul- und Zentralbibliothek, Standort Stuttgart-Möhringen unter der Signatur NGB/268 bzw. AQ 20/153 zu finden).

Adolf Karl Wenzelburger und Fritz Wenzelburger standen in Kontakt miteinander, auch nach dem Tod der Familienforscher blieb der Kontakt zwischen den Familien bestehen. Über Adolf Karl Wenzelburgers Enkelin Ilse Fröhlich-Wenzelburger gingen 2014 seine umfangreichen Unterlagen schließlich auf Horst Wenzelburger über. Adolf Karl Wenzelburger und Horst Wenzelburger sind im achten Grad miteinander verwandt, der erste ist der Großonkel dritten Grades des zweiten. Ihr gemeinsamer Vorfahr war Johann Georg Wenzelburger (1777-1856), Metzger und Gemeinderat in Neckartailfingen.

Im Mai 2023 hat Horst Wenzelburger den größten Teil der gesammelten Unterlagen zur Familie Wenzelburger (mit Ausnahme der im Abschnitt 3.7 aufgeführten Archivalien) dem Landeskirchlichen Archiv Stuttgart zur dauerhaften Aufbewahrung übergeben.

Das Inventar des Nachlasses steht hier online für die Recherche zur Verfügung.

Abbildung 12 zeigt ein Foto von Horst Wenzelburger aus dem Jahr 2023.

Quellen:

– Brief vom 22.11.1912 aus: LKAS, D 164, Nr. 198

– Abb. 1 bis 3 aus: LKAS, D 164, Nr. 1

– Abb. 4 aus: LKAS, D 164, Nr. 2

– Abb. 5 bis 8 aus: LKAS, D 164, Nr. 20

– Abb. 9 aus: LKAS, D 164, Nr. 187

– Abb. 10 aus: LKAS, D 164, Nr. 156

– Abb. 11 aus: LKAS, D 164, Nr. 108

– Abb. 12 aus: LKAS, D 164, Nr. 192

15. Februar 2024 | Andreas Butz | Bestand, Kurioses

„…zwei ewige Kühe …“ Aus: LKAS, Pfarrarchiv Leuzendorf (G794), Best.-Nr. 51

„… sogenannte heilige Kuh“ …“ Aus: LKAS, Pfarrarchiv Leuzendorf (G794), Best.-Nr. 51

Als unsere Kollegin Birgitta Häberer das Pfarrarchiv von Leuzendorf verzeichnete, stieß sie auf eine Akte mit dem Titel „Eiserne Kuh“. In dieser Akte geht es um die Besoldung des Pfarrers, dem im 19. Jahrhundert eine Kuh als Teil seines Gehalts zustand. Als die Akte angelegt wurde, war die Kuh „alt und unbrauchbar“. Aus der in der Akte enthaltenen Korrespondenz geht hervor, dass sich der Pfarrer mit den vorgesetzten Behörden darauf einigte, diesen Gehaltsbestandteil in eine Zahlung von zehn Gulden auf sein Gehalt umzuwandeln. Der Begriff der eisernen oder ewigen Kuh war vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert gebräuchlich und bezeichnete ein Gewohnheitsrecht. Da die Besoldung aus der Heiligenstiftung der Pfarrei stammte, wird sie in diesem Schriftverkehr oft auch als „heilige Kuh“ bezeichnet.

Das Pfarrarchiv Leuzendorf umfasst knapp zwei laufende Regalmeter und gehört vom Umfang her zu den kleineren Pfarrarchiven, die bei uns verwahrt werden. Es ist nun online recherchierbar.

14. Februar 2024 | Uwe Heizmann | Bestand, Digitalisierung

Im Landeskirchlichen Archiv ist inzwischen eine weitere Schicht der Ortsakten archiviert und grob erschlossen worden. Die Akten dieses Bestandes wurden 2019 als Aktenschicht 1967-1989 aus der Registratur ausgesondert und dem Archiv übergeben. Etliche Akten aus diesem Zeitraum wurden jedoch nicht ausgesondert, sondern befinden sich noch in der in der laufenden Registratur. Unter http://suche.archiv.elk-wue.de/actaproweb/document/Best_d7692dab-28ef-45b7-828d-1cfe97b076cf sind die Informationen zum Bestand zu finden.

Bei der Aussonderung wurden die Akten nur grob über das Aktenzeichen erschlossen. Dies bedeutet, dass die Laufzeiten der einzelnen Akten zwischen (inklusive) 1967 und 1989 liegen. D.h. jedoch nicht, dass jede Akte Dokumente aus diesen Jahren enthält, teils sind nur wenige oder nur einzelne Dokumente enthalten. Eine genaue Laufzeit pro Akte wurde nicht erfasst, ebenso wenig der Umfang oder der genaue Inhalt der Akten.

Zu den Akten sind gescannte Einlaufkarteikarten vorhanden. Aus diesen ist zumindest der Inhalt der jeweiligen Akte ab ca. 1970 ersichtlich. Teils enthalten die Einlaufkarteikarten auch Daten zu Eingängen nach 1989. Diese sind nicht in den jeweiligen Akten vorhanden, sondern befinden sich noch in der laufenden Registratur.

Aufgrund des Aufwands wurden nur bei den interessanter erscheinenden bzw. umfangreicheren Akten die Einlaufkarteikarten als PDF-Dateien angebunden. Bei einigen Akten konnte die Einlaufkarteikarte jedoch nicht zugeordnet werden.

Vor allem die Akten mit den Visitationsberichten dürfte für einen breiten Forschendenkreis interessant sein, da diese Berichte nicht nur Informationen zu den ortkirchlichen Verhältnissen liefern, sondern auch zu den sozialen oder schulischen Verhältnissen. Außerdem enthalten sie Informationen über die Pfarrer und Pfarrerinnen, so dass nicht nur genealogisch-biografische Forschungen möglich sind, sondern auch sozialhistorische Untersuchungen dieser Berufsgruppe.

Beitragsbild: LKAS_A-229_Nr-1205 (Backnang Stiftskirche Mitte: Pfarrstelle Besetzung)_Einlaufkarteikarte (nur Ausschnitt)

31. Januar 2024 | Andreas Butz | Bestand

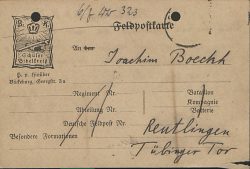

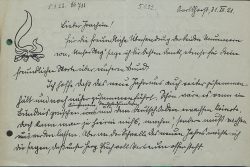

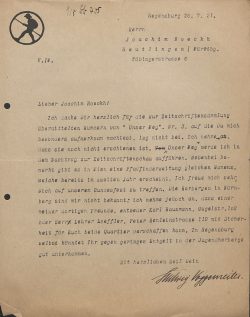

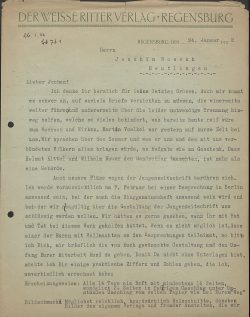

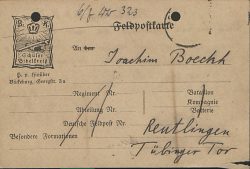

Im Mai vergangenen Jahres wurden wir von der Evangelischen Archivstelle Boppard im Rheinland kontaktiert. Dort war im Rahmen der Archivpflege in einem Pfarramt in ihrem Zuständigkeitsbereich eine Überlieferung von Schriftverkehr an Joachim Boeckh festgestellt worden. Offenbar waren diese Schriftstücke über einen früheren Pfarrer dieser Kirchengemeinde in das Pfarrhaus gelangt. Pfarrer Hans-Christian Brandenburg schrieb während seiner Tätigkeit dort in den 1960er Jahren an einer Darstellung über den Bund der Köngener, einer evangelischen Jugendbewegung, die ihr Zentrum in Württemberg hatte. Zu den maßgeblichen Personen der Anfangszeit dieses Bundes gehörte Joachim Boeckh, zunächst als Student der Evangelischen Theologie an der Universität Tübingen, dann als Vikar im unständigen Dienst der württembergischen Landeskirche. Da der Schriftverkehr seine Zeit in Württemberg widerspiegelt, hat das Landeskirchliche Archiv Stuttgart diesen Bestand übernommen.

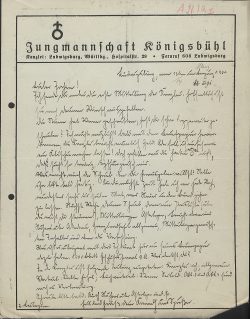

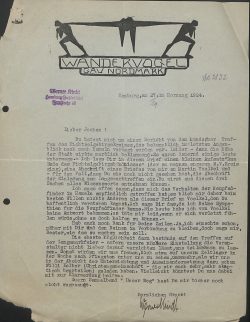

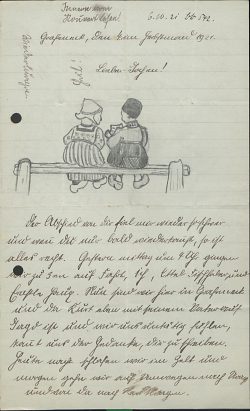

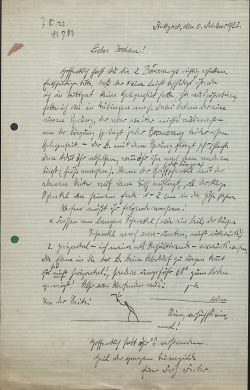

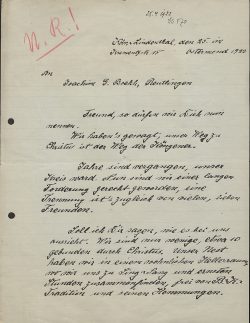

Joachim Boeckh war von Jugend auf sehr rege und engagiert. Die im Nachlass überlieferten Briefe an ihn spiegeln deutlich seine wichtige Rolle in der protestantisch geprägten Jugendbewegung in Württemberg im zweiten und dritten Jahrzehnt des Zwanzigsten Jahrhunderts wider. Bei ihm liefen viele Netze zusammen. Er war Ansprechpartner für viele ähnlich Bewegte, weit über Württemberg hinaus. Im Schriftverkehr lassen sich der Umgangsmodus unter den Mitgliedern der Jugendbewegung und Richtungsdiskussionen ablesen. Boeckh war ein engagierter, streitbarer und vielleicht auch umstrittener Zeitgenosse. Bereits in seiner Wandervogelzeit war er schriftstellerisch tätig und inspirierte sein Umfeld. Von dem her ist es kein Wunder, dass er sich bereits 1923 von der Leitung des Köngener Bundes entfremdete, sich mit seinen Anhängern abspaltete und einen eigenen Bund gründete, die „Jungmannschaft Königsbühl“. Auch aus dem Dienst der württembergischen Landeskirche schied er am 1. November 1924 aus, um zunächst beim Franckh-Verlag (Kosmos-Verlag) in Stuttgart im Bereich Jugendliteratur zu arbeiten. Danach wurde er Lehrer in einer Reformschule, brach dann aber zu einer Reise in die Mongolei auf, die er nicht erreichte. Stattdessen wurde er Dozent für Deutsche Sprache in der damaligen Wolgadeutschen Republik (UdSSR). Nach seiner Rückkehr aus der UdSSR führten sein bereits bekanntes unstetes Wesen und verschiedene Publikationen, in denen er die Auswirkungen der stalinistischen Umwälzungen verharmloste, dazu, dass sein Gesuch um Wiedereinstellung in den württembergischen Kirchendienst nicht positiv entschieden wurde. Eine begonnene Tübinger Dissertation bei Professor Jakob Wilhelm Hauer, einem früheren Bundesgenossen, schloss er nicht ab, sondern widmete sich wieder der Lehrtätigkeit in einer Reformschule. Nach dem Krieg wurde er zunächst Leiter des Collegium Academicum in Heidelberg. Schließlich siedelte er nach Potsdam um und übernahm dort die Professur für Neuere Deutsche Literatur, dann eine Professur an der Humboldt-Universität Berlin. Er war Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR. Am 17. Juni 1968 verstarb er in Potsdam-Babelsberg. Außer seinen frühen Schriften zur Jugendbewegung ist er Autor von Werken zur deutschen Literaturgeschichte und Übersetzer von Werken aus dem Russischen.

Der Bestand beinhaltet Briefe und Postkarten an Boeckh, die sich über den Zeitraum von 1917 bis 1933 erstrecken. Der Schwerpunkt der Überlieferung erstreckt sich allerdings auf die Jahre von 1921 bis 1923. Die Erschließung gestaltete sich wegen der vorgefundenen, sehr mangelhaften Ordnungsstruktur nicht einfach. Wer über die Evangelische Jugendbewegung in Württemberg in der ersten Hälfte der 1920er Jahre forschen möchte findet hier ein reiches Quellenmaterial. Hier geht es direkt zum Inventar des Bestandes in unserer Online-Suche.

Verweise in andere Archive mit beständen zu Joachim G. Boeckh:

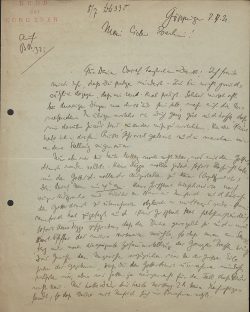

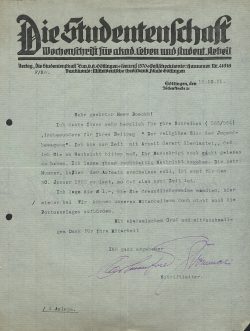

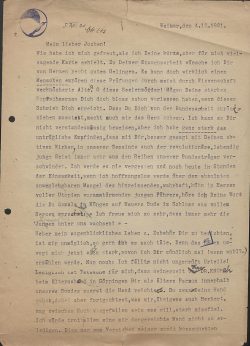

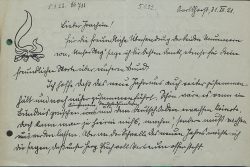

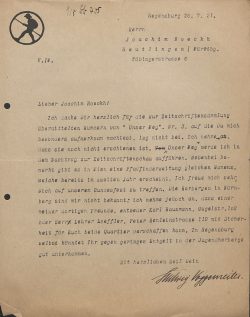

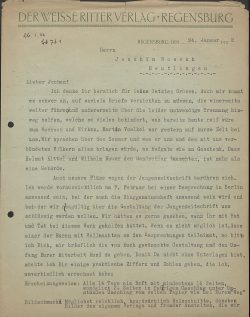

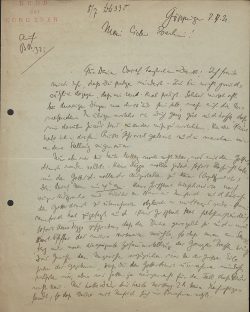

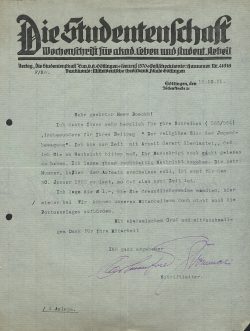

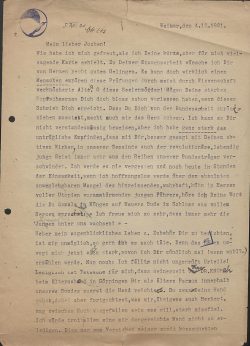

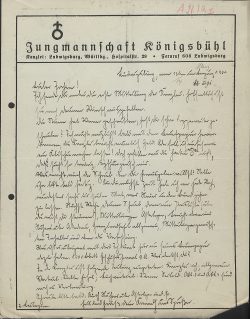

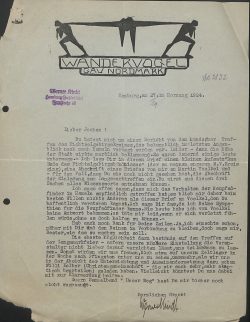

Anbei einige Beispiele von Schriftstücken:

-

-

Aus: LKAS, D 168, Best.-Nr. 4

-

-

Aus: LKAS, D 168, Best.-Nr. 4

-

-

Aus: LKAS, D 168, Best.-Nr. 4

-

-

Aus: LKAS, D 168, Best.-Nr. 4

-

-

Aus: LKAS, D 168, Best.-Nr. 5

-

-

Aus: LKAS, D 168, Best.-Nr. 5

-

-

Aus: LKAS, D 168, Best.-Nr. 5

-

-

Aus: LKAS, D 168, Best.-Nr. 7

-

-

Aus: LKAS, D 168, Best.-Nr. 7

-

-

Aus: LKAS, D 168, Best.-Nr. 5

-

-

Aus: LKAS, D 168, Best.-Nr. 5

-

-

Aus: LKAS, D 168, Best.-Nr. 5

24. Januar 2024 | Andreas Butz | Bestand

Anfang letzten Jahres wurde die Pfarrstelle der Leonhardsgemeinde in der Stuttgarter Innenstadt aufgelöst. Die Leonhardskirche ist zwar nicht die älteste oder größte Kirche Württembergs oder gar Stuttgarts, aber die Kirche in der ehemaligen Stuttgarter Vorstadt, im sogenannten Bohnenviertel, ist vielen Stuttgartern und Nicht-Stuttgartern als große mittelalterliche Innenstadtkirche bekannt. Die Kirchengemeinde besteht weiter und wird vom geschäftsführenden Pfarramt betreut. Mit der Auflösung des Pfarramtes wurde das Landeskirchliche Archiv gebeten, die noch vorhandenen Unterlagen und Bibliotheksbestände zu sichten. Aus der Pfarrbibliothek konnte der Bestand der EHZ-Bibliothek mit Büchern ergänzt werden, die dort noch nicht vorhanden waren. Der größere und ältere Teil des Pfarrarchivs der ehemaligen Pfarrstelle war bereits Ende der 1990er Jahre ins Landeskirchliche Archiv gelangt, als in einer großen Aktion das gesamte Dekanatsarchiv dorthin überführt wurde. Die Pfarrstelle an der Leonhardskirche war früher mit dem Amt des Dekans verbunden, so dass die Unterlagen des Dekanatsamtes früher dort angefallen waren, und da sich die Aufgaben der Pfarrstelle und des Dekanatsamtes nicht immer ganz trennen lassen, bilden sie als Archivbestand in der Regel eine Einheit. Vor diesem Hintergrund erwarteten wir im Pfarrhaus keine reiche Archivüberlieferung mehr. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Archive der Pfarrstellen 2 und 3 vor Ort waren, ebenso Unterlagen zur Leonhardskrippe, zum Leonhardsgemeindeverein und auch die Altregistratur des Stadtpfarramtes mit zum Teil sehr schönen Akten und Materialien zum reichen Kulturangebot dieser Innenstadtkirche, also zu Ausstellungen, Konzerten und Veranstaltungsreihen. Der Bestand enthält auch einige liebevoll zusammengetragene Materialsammlungen zur Geschichte der Pfarrei und der dort tätigen Geistlichen. Übernommen wurden auch mehrere Leitzordner mit Fotos, die künftig einzeln verzeichnet und im Bildarchiv aufbewahrt werden. Die vier laufenden Regalmeter an pfarramtlichen Unterlagen wurden mittlerweile im Rahmen des Bestands Dekanatsarchiv Stuttgart (Bestand F44) erschlossen, werden in unserem Haus verwahrt und können hier eingesehen werden.

Beitragsbild: Leonhardskirche von der Hauptstätter Straße aus gesehen. Fotograf: Joachim Köhler, Lizenz

12. Januar 2024 | Uwe Heizmann | Bestand, Digitalisierung

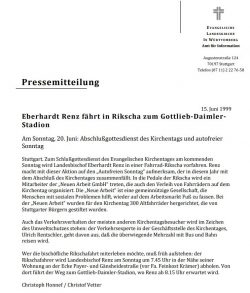

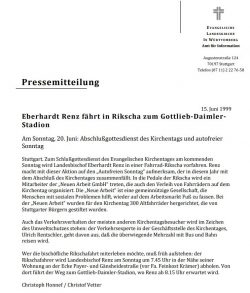

Bild: LKAS_A-243_Nr-60_990615_BischofsRikscha

Die digitalen Pressemitteilungen der Landeskirche von 1995 bis 2023 stehen nun auf der Beständeübersicht des Archivs http://suche.archiv.elk-wue.de/…/Best_9c8bd6ba-4b51… online zur Verfügung. Die Pressemitteilungen enthalten einerseits Bekanntmachungen der Landeskirche zu innerkirchlichen Veränderungen, wie z.B. die Einsetzung eines neuen Landesbischofs oder einer neuen Dekanin, oder Nachrufe anlässlich des Todes bedeutender Mitarbeitenden der Landeskirche. Andererseits spiegeln sie die Reaktion der Landeskirche auf innerdeutsche, aber auch weltweite Ereignisse wider. Die Pressemitteilungen sind chronologisch geordnet. Die Dateinamen weisen auf die Ereignisse oder Themen hin. Bei den Pressemitteilungen aus den 1990er Jahren sind diese Benennungen noch nicht sehr aussagekräftig. Ab 2020 sind im Enthält-Vermerk nur noch die Titel der Pressemitteilungen aufgelistet.

10. Januar 2024 | Nina Wagner | Bestand

Im Rahmen meines Masterstudiums der Historischen Hilfswissenschaften und Archivwissenschaft an der Universität Wien habe ich ein vierwöchiges Praktikum im Landeskirchlichen Archiv absolviert. In dieser Zeit habe ich unter anderem den Nachlass von Otto Mörike verzeichnet.

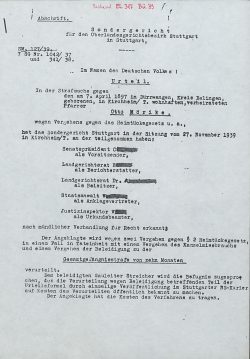

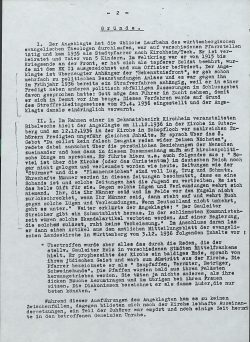

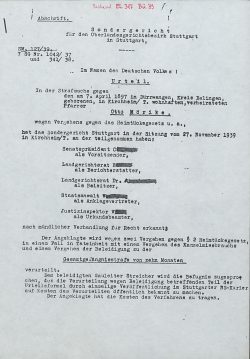

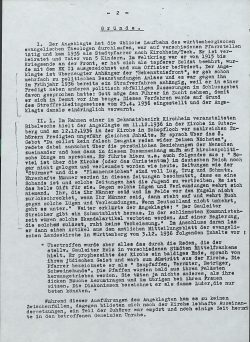

Otto Mörike (7. April 1897 – 9. Juli 1978) war ein evangelischer Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, der vor allem durch sein Engagement gegen den Nationalsozialismus und die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde. Er war Mitglied der Pfarrhauskette. Nach dem Ersten Weltkrieg, in dem er drei Jahre an der Front kämpfte und unter anderem die Schlacht von Verdun (1915) und die Schlacht an der Somme (1916) miterlebte, studierte er evangelische Theologie an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und absolvierte sein anschließendes Vikariat in Oberboihingen. Dort lernte er auch seine Frau Gertrud Mörike (geb. Lörcher) kennen, die er 1926 in Oppelsbohm, seiner damaligen Wirkungsstätte, heiratete. 1935 übernahm er eine Pfarrstelle in Kirchheim/Teck. Zunächst von den Versprechungen der Nationalsozialisten überzeugt, schloss er sich bald der Bekennenden Kirche an. Immer wieder geriet er in Konflikt mit dem nationalsozialistischen Regime. Bereits 1936 wurde ihm die Lehrerlaubnis für den Religionsunterricht entzogen, 1938 warfen Mörike und seine Frau bei der Abstimmung über den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich – auch das ist in diesem Nachlass überliefert – anstelle eines Stimmzettels eine ausführliche Erklärung ein, warum sie dem Anschluss nicht zustimmen konnten. Noch am selben Tag wurde er von einer von der Gestapo aufgehetzten Menschenmenge schwer verletzt, auch das Pfarrhaus wurde beschädigt. Wegen „Vergehens gegen das Heimtückegesetz“, „Kanzelmissbrauchs“ und „Beleidigung“ wurde er zu 10 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt und erhielt Rede- und Aufenthaltsverbot in Kirchheim/Teck.

Lange wurde in Parteikreisen diskutiert, inwieweit er seinen Beruf noch ausüben dürfe. Gemeindemitglieder und Nachbargemeinden setzten sich jedoch für ihn ein, so dass er, wenn auch unfreiwillig, nach Weissach und Flacht versetzt wurde. Dort lebte die Familie Mörike, Mörike und seine Frau hatten sechs Kinder und einen Pflegesohn. Sie nahmen Juden in ihrem Pfarrhaus auf und organisierten Verstecke. Außerdem sammelte er Spenden für andere Pfarrer, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes wurde Mörike 1947 nach Stuttgart Weilimdorf versetzt und 1953 zum Dekan des Kirchenbezirks Weinsberg ernannt. 1959 trat er in den Ruhestand. Er engagierte sich weiterhin in der Friedensbewegung und war unter anderem Vorsitzender der Aktion Sühnezeichen in Württemberg. 1971 verlieh der Staat Israel Mörike und seiner Frau die Yad-Vashem-Medaille für die Rettung von Juden und ihr Engagement gegen das nationalsozialistische Regime. In Bissingen/Teck wurde ein Freizeitheim nach ihm benannt, in Weilimdorf ein Weg durch den Pfarrgarten.

Die Wahl vom 10. April 1938 und ihre Folgen sind im Bestand ausführlich dokumentiert. Zum Prozess gegen Otto Mörike vor dem Sondergericht in Kirchheim/Teck sind einige Unterlagen vorhanden, ebenso Unterlagen der NSDAP und der Gestapo zu seiner antinationalsozialistischen Haltung. Hinzu kommen zahlreiche Predigten, etwa aus seiner Dornhaner Zeit, Schriften wie „Etliche Besonderheiten aus unserem Leben und Dienst“ sowie Briefe von und an Otto und Gertrud Mörike. Auch spätere Ereignisse wie eine Reise nach Israel (1969) und seine Arbeit für die Aktion Sühnezeichen sind durch Korrespondenzen u.a. mit Franz von Hammerstein oder Landesbischof Helmut Claß überliefert.

Der Nachlass ist unter der Signatur D169 erschlossen und jetzt hier online einsehbar.

-

-

LKAS, D 169, Nr. 8

-

-

LKAS, D 169, Nr. 5

-

-

-

LKAS, D 169, Nr. 15

19. Dezember 2023 | Noah-Joshua Veit | Bestand

Oberkirchenrat Hans Ostmann. Foto: Ton- und Bilddienst der Evang. Landeskirche Württemberg, LKAS.

Der im September übergebene Nachlass des ehem. Oberkirchenrats Hans Ostmann steht seit heute im Archiv unter der Signatur D-181 zur Verfügung. Hans Ostmann arbeitete von 1937 bis 1971 als Jurist im Oberkirchenrat und war zusätzlich ab 1940 als Schatzmeister für das Gustav-Adolf-Werk tätig, wofür er 1969 mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet wurde.

In seinem Nachlass befinden sich neben Fotos und Aufsätzen vor allem briefliche Korrespondenzen mit den Landesbischöfen und Gemeinden. Außerdem ist Material zu seinem Schwiegervater Otto Dibelius, ehem. Landesbischof von Berlin/Brandenburg, ebenfalls im Bestand enthalten.

Das Inventar des Nachlassbestands kann hier eingesehen werden.

Beitragsbild: Sitzung mit OKR Hans Ostmann (am Tisch vierter von links), am Tischende Landesbischof Eichele. Foto: Ton- und Bilddienst der Evang. Landeskirche Württemberg, LKAS.

13. Dezember 2023 | Noah-Joshua Veit | Bestand

LKAS, D 180, Wappen der Familie Gauger

Vor einigen Wochen gelangten durch einen Nachkommen der Familie weitere Unterlagen aus dem Nachlass der Familie Gauger in das Archiv. Nachlässe enthalten in der Regel nur Materialien zu einer Person (z.B. eines Missionars oder Bischofs), die von kirchengeschichtlicher Bedeutung sind. Das können Predigten und theologische Traktate sein, aber auch Briefwechsel mit Kollegen oder biographische Dokumente wie Stammbäume und Lebensläufe. In diesem Fall gab es jedoch in der Familie Gauger mehrere Personen von kirchengeschichtlicher Bedeutung, weshalb eine Sammlung von Familiennachlässen sinnvoll erschien. Die Familie Gauger bildet zwar den Hauptteil des Nachlasses, doch war dieser in erster Linie genealogisch angelegt, so dass der Vollständigkeit halber auch vorhandenes Material zu Familienmitgliedern ohne kirchliche Relevanz übernommen wurde. Dies macht den Familiennachlass besonders interessant.

Die Familie Gauger umfasst neben der Stammfamilie auch die eingeheirateten Familien Ziegler, Peter, Gruss und Haas.

Hervorzuheben ist die Familie Ziegler (eingeheiratet von Jakob Ziegler), die im kirchlichen Bereich nicht ganz unbekannt ist. Ein Verwandter Jakobs, Johann Ziegler, gründete einst „Die Zieglerschen“ (Mädchen- und Knabeninstitut Wilhelmsdorf), deren Leitung Jakob nach Johanns Tod übernahm. In den „Zieglerschen“ wurden von nun an die Kinder der Gauger untergebracht, wenn sie z.B. auf Urlaub waren oder wenn ihre Eltern früh verstarben (was z.B. bei Missionstätigkeiten nicht selten vorkam). Aufgrund der kirchlichen Relevanz als diakonische Einrichtung findet sich zur Familie Ziegler mehr Material außerhalb dieses Bestandes. Die anderen Familien haben dagegen nur wenige oder gar keine kirchlich engagierten Mitglieder. Die Familie Gauger kann auf ein breites Spektrum kirchlich orientierten Lebens zurückblicken – sei es als Missionar, Krankenpfleger, Lehrer, Pfarrer, Kirchenhistoriker oder Kirchenjurist. Drei dieser Persönlichkeiten sollen hier vorgestellt werden:

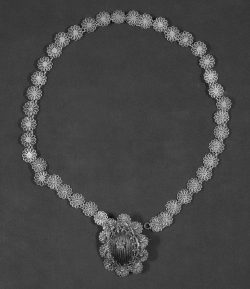

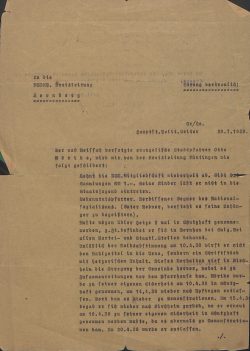

LKAS, D 180, Hochzeitsschmuck Ehe Gottlob Gauger

Gottlob Gauger, geboren 1855, begann seine berufliche Laufbahn als Kaufmann in Esslingen. Durch Bekannte in der Paulinenpflege lernte er 1877 die Basler Mission kennen und begann seinen Dienst als Missionskaufmann. Er arbeitete ein Jahr an der Goldküste (heutiges Ghana), wo er seine erste Frau Maria Fisch kennenlernte, die leider schon nach 5 Wochen verstarb. In zweiter Ehe heiratete er Johanna Luise Peter. Die Familie Peter war traditionell mit dem Goldschmiedehandwerk verbunden und in Zürich ansässig. Johanna lernte Gottlob durch ihren Bruder Gustav kennen, der, ungewöhnlich für die Familie, den Beruf des Missionars (in Indien) ergriff. Anlässlich der Hochzeit von Johanna und Gottlob fertigte der Goldschmied Friedrich Peter den im Nachlass befindlichen Hochzeitsschmuck an, der – von den Peters angefertigt und mit einem Käfer aus Gottlobs Missionszeit versehen – die Verbindung der beiden Familien symbolisieren sollte. Johanna und Gottlob hatten zwei Kinder, die nach Gottlobs Tod 1889 in Kamerun von seiner Schwester Maria Gauger und ihrem Mann Jakob Ziegler in den Zieglerischen Anstalten aufgezogen wurden.

LKAS, D 180. Traugott und seine Schwester Maria als Jugendliche und Kinder. Gottlob und seine Verlobte Johanna als Erwachsene.

Traugott Gauger wurde 1885 geboren und absolvierte zunächst eine Lehre als Musterzeichner, zwei seiner anschließend in Paris entworfenen Stoffe befinden sich in der musealen Sammlung des Archivs. Nach einer kurzen Phase der Arbeitslosigkeit von 1912 bis 1913 schulte er auf Anraten seines Onkels Joseph um und ergriff wie seine Schwester Maria Luise den Beruf des Krankenpflegers. Im Ersten Weltkrieg dienten beide als Kriegspfleger. Während Maria Luise ihren Lebensabend als Diakonisse in Stuttgart verbrachte, arbeitete Traugott von 1919 bis zu seiner Pensionierung 1950 als Oberpfleger im Städtischen Krankenhaus Heilbronn. Durch seine Schwester lernte er in dieser Zeit die Rotkreuzschwester Dorothea Gruss kennen. Dorotheas Familie stammte aus der Textilindustrie, vor allem Weber und Schneider, und auch Dorothea hatte zunächst eine Ausbildung als Schneiderin und Brand- und Spritzmalerin begonnen, bevor sie sich dem Roten Kreuz zuwandte. Die beiden hatten eine gemeinsame Tochter, Dora Gauger, die wiederum durch ihre Heirat mit Reinhold Haas den letzten Zweig der Familie Haas in die Familie Gauger eingliederte.

Martin Gauger promovierte 1933 zum Dr. iur. und begann danach als Rechtsassessor am Landgericht Wuppertal. Ausschlaggebend ist aber sein Widerstand gegen das Nazi-Regime. Dieser begann 1934, mit der Weigerung, einen Treueeid auf Hitler zu leisten. Martin war der Meinung, dass Treue und Gehorsamkeit gegenüber Menschen, die ihrerseits an kein Gesetz gebunden sind, nicht rechtmäßig seien. Er schloss sich der Bekennenden Kirche an und verfasste mehrere Dissertationen gegen die Irrlehren verbreitende offizielle Kirchenleitung. 1939 widersetzte er sich der Militär-Musterung und flüchtete 1940 über den Rhein in die Niederlande, wo er jedoch nach deren Kapitulation verhaftet und wenig später in das Konzentrationslager Buchenwald überstellt wurde. Dort wurde Martin Gauger 1941 im Rahmen der Aktion T4 ermordet. In seinem Angedenken wird bis heute in NRW der Martin-Gauger-Preis in einem Schülerwettbewerb zum Thema Menschenrechte vergeben.

Obwohl viele Mitglieder der Familie Gauger im theologischen Bereich tätig waren, enthält der Nachlass nicht wie übliche Pfarrnachlässe Predigtsammlungen und theologische Traktate, sondern ist durch die vielen enthaltenen Biographien vielfältig und reich an Bildmaterial. Neben Stammbäumen finden sich auch persönliche Besitztümer der Betroffenen, wie z.B. der Hochzeitsschmuck der Peters oder Zeichenmappen von Traugott Gauger. Der Nachlass beschäftigt sich nicht nur mit dem Werdegang der einzelnen Personen, sondern auch mit ihrer Lebensgeschichte, wodurch ein lebendigeres und „authentischeres“ Bild ihrer Zeit entsteht. Damit ist der Nachlass zwar kein klassischer Fall für ein Kirchenarchiv, aber dennoch hochinteressant und unterhaltsam – und aufgrund der Verstrickungen der Gaugers in viele Bereiche (von der Kolonialisierung Afrikas über die NS-Zeit bis hin zur diakonischen Organisationsgeschichte) auch kirchengeschichtlich relevant.

Der Familiennachlass Gauger trägt die Signatur LKAS, D 180, hat eine Gesamtlaufzeit von 1816 bis 1983 (2011) und umfasst 0,1 lfd. m. Die Erschließungsdaten sind über unser Online-Findbuch recherchierbar.

5. Juli 2023 | Andreas Butz | Aktenfund, Bestand, Kirchen, Kurioses

Historische Aufnahme der Friedenskirche (Garnisonskirche) in Ludwigsburg. LKAS, Bildersammlung, U 662

Derzeit wird der bislang noch unverzeichnete Teil des Dekanatsarchivs Ludwigsburg erschlossen. Naturgemäß stößt man beim Verzeichnen auf den ein oder anderen interessanten Vorgang. Dass ausgerechnet ein Aktenbund, der den Titel „Friedenskirche“ (jetzt LKAS, DA Ludwigsburg, Nr. 709) trug, umfangreiches Material über einen konfessionellen Zwist enthielt, fanden wir bemerkenswert. Aus heutiger Sicht und aus der zeitlichen Distanz kann man freilich leicht mit einer gewissen Gelassenheit auf Probleme blicken, die damals die Gemüter erhitzten.

Friedenskirche Ludwigsburg. Von Ecelan – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3614898

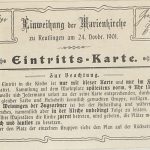

Auf der B 27 von Stuttgart kommend erblickt man kurz vor der Abbiegung zur Ludwigsburger Innenstadt auf linker Seite eine imposante Kirche. Dieser Kirchenbau ist nicht nur schön, sondern hat auch eine besondere Geschichte. Die heutige Friedenskirche war ursprünglich die evangelische Garnisonskirche für den ehedem wichtigen württembergischen Militärstandort. Entworfen von dem Architekten Friedrich von Thiersch, wurde sie 1903 im Beisein des Königspaars eingeweiht. 1920 wurde die Garnisonsgemeinde aufgelöst. Das Gebäude wurde dennoch bis 1945 für Militärgottesdienste genutzt. Die Württembergische Kirchenleitung hatte sich 1924 beim Militärpfarramt V ein Mitbenutzungsrecht an der Garnisonskirche gesichert. Infolge des Zusammenbruchs der deutschen Wehrmacht haben die evangelischen Militärgemeinden aufgehört zu bestehen. 1945 wurde beschlossen, aus dem ehemaligen Südstadtbezirk der Stadtkirche eine neue Kirchengemeinde zu bilden. Im Mai 1947 wurde aus der Südstadtgemeinde eine eigene Teilkirchengemeinde mit neuen, erweiterten Grenzen gebildet. 1948 erfolgte die Umbenennung zur Friedenskirche. Aufgrund des großen Zustroms von katholischen Heimatvertriebenen wurde der katholischen Kirchengemeinde eingeräumt, die Kirche mitzubenützen, was ein Jahrzehnt lang auch ein funktionierendes Arrangement war. Man wechselte sich bei der Benutzung der Räumlichkeiten ab. Der Eigentümer war aber der Bund, und als dieser ab 1958 über den Verkauf der Kirche an die evangelische Kirchengemeinde verhandelte, kam eine gewisse Unruhe auf, da die katholische Kirchengemeinde sich nun hintangesetzt fühlte. Von dem her standen sich nun bis 1966 zwei Interessen entgegen: Auf der einen Seite, das Interesse an einem Weiterbestehen des Status Quo, auf der anderen Seite das Interesse am Zustandekommen des Kaufvertrages zwischen der evangelischen Friedenskirchengemeinde und dem Bund. Die Entwicklung führte zu einem umfangreichen Schriftverkehr, zu etlichen Stellungsnahmen, zu Kontaktaufnahmen bis in höchste politische Kreise (etwa zu Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier, Minister Hans Wilhelmi, Minister Franz-Josef Strauß, verschiedene Bundestagsabgeordnete). Erst als der Kauf vollzogen wurde, ebbten die Wellen wieder ab. Das Problem war letztlich nicht so groß wie man dachte, da die katholische Kirchengemeinde noch bis in die 70er Jahre die Kirche mitbenutzten konnte. Auch wenn sich die Benennung der Friedenskirche auf einen Neuanfang nach ihrer militärischen Vergangenheit bezog, so erwies es sich auch hier, dass man, wenn ein Streit vorbei ist, wieder Frieden schließen und im Frieden gut zusammenleben kann.

-

-

Zeitungsberichte zum Streitfall 1959/1960, in: LKAS, DA Ludwigsburg, Nr. 709

-

-

-

21. Juni 2023 | Bertram Fink | Bestand, Veranstaltung

Die Abgabe von Pfarrarchiven zur Verwahrung und Verwaltung an das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart löst in vielen Kirchengemeinden ein Unbehagen aus. Befürchtungen werden laut, ihre Archivalien wären damit den Gemeinden entzogen und künftige kirchengeschichtliche Forschungen durch die Aufbewahrung an einem entfernten Ort erheblich erschwert worden. Daher ist es wichtig, die Kirchengemeinden über den Verbleib ihrer Pfarrarchive und die Nutzungsmöglichkeiten ihrer historischen Überlieferung im Landeskirchlichen Archiv zu informieren und ihnen den Mehrwert einer dauerhaften sicheren Verwahrung verständlich zu machen.

Beitragende zum Züttlinger Gemeindeabend, v.l: Birgitta Häberer, Bertram Fink, Ute Schüßler, Stefan Martin, Gudrun Haas, Julia Schäfer.

2013 und 2021 hatten die Kirchengemeinderäte von Züttlingen und Roigheim (Dekanat Neuenstadt) aus konservatorischen Gründen beschlossen, die Pfarrarchive zur Verwahrung und Verwaltung an das Landeskirchliche Archiv Stuttgart abzugeben. Die Kirchengemeinden konnten für die ehrenamtliche Erschließung der Archivalien im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart die Leiterin des heimatkundlichen Arbeitskreises Möckmühl, Frau Ute Schüßler gewinnen. Um die Durchführung von heimatkundlichen und kirchengeschichtlichen Forschungsvorhaben bereits vom heimischen PC aus vorbereiten zu können, sind die beiden von ihr erstellten ausführlichen Archivinventare auf der Website des Landeskirchlichen Archivs öffentlich zugänglich (Pfarrarchiv Roigheim hier und Pfarrarchiv Züttlingen hier ).

Am 13.06.2013 fanden im Roigheimer Gemeindesaal und im Züttlinger Gemeindehaus Veranstaltungen statt, die sich mit den pfarramtlichen historischen Quellen und ihrer Bedeutung für die Erinnerungskultur beider Kirchengemeinden beschäftigten. Nachdem Dr. Bertram Fink, der zuständige Sprengelarchivar im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart, den Weg der Archivalien vom Pfarramt bis zu ihrer Bereitstellung unter fachkundiger Beratung im Lesesaal des Landeskirchlichen Archivs nachgezeichnet hatte, stellte Ute Schüssler das jeweilige Archivinventar und einzelne Archivalien vor, die das weite Spektrum der pfarramtlichen Überlieferung abdecken. Auf diese Weise vermittelte Frau Schüßler einen lebendigen Einblick in das kirchlich-kommunale Leben beider Gemeinden. Der abschließende dritte Vortrag von der Sprengelarchivarin Birgitta Häberer hatte diejenigen Archivalien zum Thema, mit denen sich erfahrungsgemäß die Gemeindemitglieder am stärksten identifizieren, nämlich die Kirchenbücher beider Pfarrämter. Birgitta Häberer stellte die verschieden Gattungen und ihren Informationswert sowie deren Bereitstellung im gemeinsamen Kirchenbuchportal der landeskirchlichen Archive „Archion“ vor. So konnten einer sehr interessierten Zuhörerschaft an diesem Beispiel die Vorteile einer digitalen Bereitstellung von Archivalien vor Augen geführt werden.

Es bleibt zu hoffen, dass Gemeindemitglieder in Zukunft den Weg in das Landeskirchliche Archiv Stuttgart finden und/oder die digitalen Angebote des Landeskirchlichen Archivs und seiner Kooperationspartner nutzen, um sich mit ihrer Kirchengeschichte zu beschäftigen. Wir haben guten Grund, optimistisch zu sein.

7. Dezember 2022 | Andreas Butz | Aktenfund, Bestand, Personengeschichte

Beim Verzeichnen des vor kurzem in das Landeskirchliche Archiv zur Verwahrung und Verwaltung überführten Pfarrarchivs von Knittlingen fiel unserer Kollegin Birgitta Häberer ein Aktenbüschel auf, das mit „Memorabilien über die Grävenitzsche und Süßsche Angelegenheit“ betitelt war. Dass es sich dabei um kein übliches Aktenfaszikel pfarramtlicher Provenienz handelte, war leicht ersichtlich. Doch was hatte die herzoglich-württembergische Mätresse und Landhofmeisterin Wilhelmine von Grävenitz, beziehungsweise Gräfin von Würben mit Knittlingen, beziehungsweise dem Pfarramt Knittlingen zu tun? Als unser Kollege Andreas Butz durch die Schriftstücke blätterte, erinnerte er sich an die im Jahr 2015 als Veröffentlichung der Kommission für geschichtliche Landeskunde herausgegebene Edition der „Anekdoten vom württembergischen Hof. Memoiren des Privatsekretärs der herzoglichen Mätresse Christina Wilhelmina von Grävenitz (1714-1738)„.

Beim Verzeichnen des vor kurzem in das Landeskirchliche Archiv zur Verwahrung und Verwaltung überführten Pfarrarchivs von Knittlingen fiel unserer Kollegin Birgitta Häberer ein Aktenbüschel auf, das mit „Memorabilien über die Grävenitzsche und Süßsche Angelegenheit“ betitelt war. Dass es sich dabei um kein übliches Aktenfaszikel pfarramtlicher Provenienz handelte, war leicht ersichtlich. Doch was hatte die herzoglich-württembergische Mätresse und Landhofmeisterin Wilhelmine von Grävenitz, beziehungsweise Gräfin von Würben mit Knittlingen, beziehungsweise dem Pfarramt Knittlingen zu tun? Als unser Kollege Andreas Butz durch die Schriftstücke blätterte, erinnerte er sich an die im Jahr 2015 als Veröffentlichung der Kommission für geschichtliche Landeskunde herausgegebene Edition der „Anekdoten vom württembergischen Hof. Memoiren des Privatsekretärs der herzoglichen Mätresse Christina Wilhelmina von Grävenitz (1714-1738)„.

Miniatur Wilhelmine von Graevenitz ( 1686 – 1744). Württembergisches Landesmuseum. Fotograf: Wuselig. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landesmuseum_W%C3%BCrttemberg_-_Wilhelmine_von_Graevenitz864.jpg

Der Verfasser dieser Anekdoten, Heinrich August Krippendorf (1683-1742), war von 1714 bis 1731 der Privatsekretär von Wilhelmine von Grävenitz, außerdem auch Sekretär des Geheimen Rats und Regierungsrat und hatte somit unmittelbare Einblicke in die Verhältnisse des württembergischen Hofes und in die dortige Günstlings- und Mätressenwirtschaft. Er hat die Anekdoten unter dem Pseudonym Procopius Vessadiensis verfasst, also als Prokop von Dessau, womit er sich als Verfasser in die Tradition von Prokopios von Caesarea stellte, einem spätantiken Autor mit Insiderwissen des oströmischen Kaiserhofes in Konstantinopel. Krippendorfs Anekdoten waren eigentlich nicht für den Druck bestimmt, sondern nur für die Zirkulation im engeren Freundeskreis. Die in seinem Bericht genannten Personen wurden in seinem Text nicht namentlich benannt, sondern erhielten Pseudonyme. Grävenitz erscheint in den Anekdoten etwa als „Fredegunde“, was auf die mächtige Mätresse des Merowingerkönigs Chilperich (6. Jahrhundert) anspielt. Herzog Eberhard Ludwig ist Artamenis. Auch alle Orte wurden verschlüsselt.

Bislang kannte man zwei Handschriften der Anekdoten, die in der württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart und in der Bayerischen Staatsbibliothek in München verwahrt werden. Der Vergleich der Handschrift aus dem Pfarrarchiv Knittlingen mit dem Digitalisat der Handschrift in der Württembergischen Landesbibliothek, die frei im Internet einsehbar ist, machte es sehr wahrscheinlich, dass beide Texte von derselben Feder geschrieben wurden. Während die beiden bisher bekannten Exemplare Reinschriften darstellen, handelt es sich bei der Knittlinger Handschrift offenbar um die Entwurfsvorlage, was darin deutlich wird, dass sie allerlei Randbemerkungen, nachträgliche Einschübe , wieder verworfene und durchgestrichene Sätze und Absätze enthält. Der Entstehungsprozess kann hier nachvollzogen werden. Allerdings ist das Knittlinger Manuskript unvollständig. Die 80 Seiten umfassen nur den Appendix der Anekdoten, also den Zeitraum seit dem Ableben Herzog Eberhard Ludwigs, mit der Verhaftung der herzoglichen Mätresse, ihrer Verteidigung und ihrer Flucht nach Berlin, und mit der ausführlichen Schilderung der Verhaftung und Hinrichtung von Joseph Süß Oppenheimer. Wie bei den bereits bekannten Handschriften, liegt auch dieser Handschrift eine Aufschlüsselung der Pseudonyme bei. Zusätzlich enthält die Akte noch einen Vorschlag eines Vergleichs mit der Gräfin Würben, vermutlich von 1736, einige weitere kleinere Dokumente aus der Feder Krippendorfs, sowie 32 Seiten Notamina, in denen Krippendorf über sein Dienstverhältnis als Privatsekretär der Mätresse Grävenitz-Würben ausführlich Rechenschaft ablegt, ein Bericht der sich inhaltlich auch in den Grävenitzschen Prozessakten im Hauptstaatsarchiv Stuttgart (A 48/5) findet.

Wie aber gelangten diese Schriftstücke in das Pfarrarchiv Knittlingen? Man würde Unterlagen dieser Art am ehesten in einem Familienarchiv erwarten, sofern sie die Jahrhunderte überhaupt überleben. Aber auch das ließ sich schnell klären, denn bei der Durchsicht der Liste der Knittlinger Pfarrer stach der Name Wilhelm Aurelius von Krippendorf ins Auge, der 1782 zum Dekan in Knittlingen ernannt wurde und dieses Amt bis zu seinem Tod 1809 ausführte. Sein Vater war Heinrich August von Krippendorf, der Verfasser der Handschriften. Das lässt den Schluss zu, dass die Unterlagen des Grävenitzschen Privatsekretärs über seinen Sohn, der in Knittlingen Dekan war, in das Knittlinger Pfarrarchivs gelangt waren.

Das Inventar des Pfarrarchivs Knittlingen kann nun online durchsucht werden. Die Akte mit den Handschriften Krippendorfs haben wir digitalisiert und kann hier eingesehen werden.

22. November 2022 | Johannes Grützmacher | Bestand, Fotografie, Jubiläum, Palästina

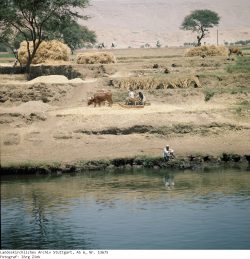

Fischer am See Genezareth (LKAS AS 6, Nr. 10476)

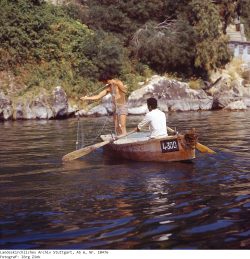

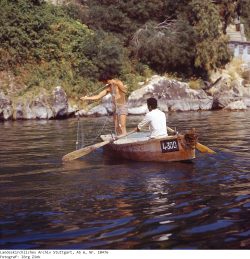

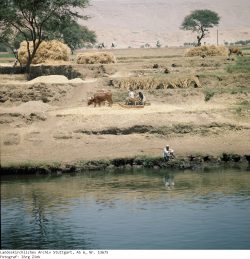

Jörg Zink (1922-2016) wäre am 22. November hundert Jahre alt geworden. Er war zu seiner Zeit einer der bekanntesten und sichtbarsten Theologen der württembergischen Landeskirche. Für viele war er das Gesicht eines Protestantismus, der die Verkündigung des Evangeliums konsequent mit den Fragen und Anforderungen der Zeit verknüpfen will.

Als Fernseh- und Rundfunkpfarrer, Autor zahlloser Bücher populärwissenschaftlicher und erbaulicher Art, als gefeierter Kirchentagsredner, Bibelübersetzer, Liederdichter und Prediger wurde er einem großen Publikum bekannt. Mit dem Bildnachlass von Jörg Zink lässt sich nun eine weitere Facette im Wirken dieses umtriebigen und produktiven Theologen kennenlernen: Jörg Zink war auch ein passionierter – und, wie man in seinem Bildnachlass sehen kann, ein begabter – Fotograf. Diese Seite seines Schaffens ist freilich nicht ganz unbekannt: Viele Illustrationen aus Zinks zahlreichen Büchern stammen von ihm selbst.

Jörg Zink unternahm vor allem in den 1970er-Jahren viele Reisen ins Heilige Land und in die ganze Mittelmeerregion. Von Griechenland bis in den Iran, von Ägypten bis Italien bereiste er die Altertümer des Mittelmeerraums. Dabei galt sein Interesse nicht nur den Zeugnissen der antiken Hochkulturen, den Tempeln, Ruinen, Burgen. Er suchte gerade dort auch nach dem zeitgenössischen Leben. Im Leben der Menschen schien für ihn das Leben in biblischer Zeit auf. In Palmyra waren ihm die Schafhirten ebenso wichtig wie die antiken Bauten; in den Fischern am See Genezareth, die er fotografierte, sah Jörg Zink die Jünger Jesu.

Szene am Nilufer in Ägypten

Im Jahr 2005 ließ Jörg Zink seine Dias digitalisieren und übergab die Digitalisate dem Evangelischen Medienhaus, damit die Fotos der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnten. Einige Jahre waren die Bilder als kostenpflichtiges Angebot zugänglich. Inzwischen wurden sie vom Landeskirchlichen Archiv übernommen. Das Archiv stellt die Bilder inzwischen auf seiner Rechercheseite zur Verfügung.

Der Bestand „AS 6: Fotonachlass Jörg Zink“ enthält 6.363 Digitalisate im Umfang von 118 Gigabyte. Die leider nur rudimentäre Verzeichnung der ursprünglichen Online-Datenbank wurde übernommen. Die Bilder sind nach Ländern und geografischem Bezug gegliedert, die ursprüngliche Schreibweise wurde dabei beibehalten.

Der direkte Link zum Bestand ist: http://suche.archiv.elk-wue.de/actaproweb/document/Best_d5997a4b-1eb3-4906-807b-bbd0302b4c52

Es war (noch) nicht möglich, die Bilder in einer CC-Lizenz freizugeben, aber die Bilder sind kostenfrei nutzbar und in relativ hoher Auflösung verfügbar. Das angehängte Wasserzeichen ist nicht invasiv und dient lediglich der Kennzeichnung der Bilder.

Mit den über 6.000 Fotografien von Jörg Zink wird pünktlich zu Zinks 100. Geburtstag ein Schatz für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Die vielfach künstlerisch wertvollen Fotografien aus dem Mittelmeerraum sind bedeutende Zeitzeugnisse aus den 1970er-Jahren, die Jörg Zinks spezifischen, biblisch geprägten fotografischen Blick erlebbar machen.

19. August 2022 | Andreas Butz | Bestand

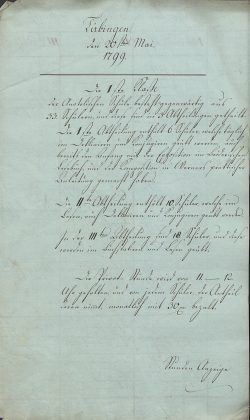

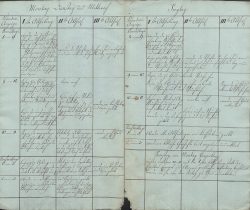

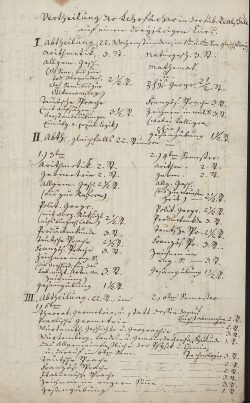

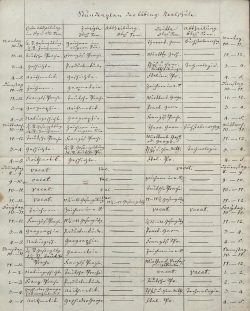

Das Dekanatsarchiv Tübingen zählt mit einem Umfang von 42 laufenden Regalmetern und knapp 2500 Verzeichnungseinheiten zu den größeren dekanatamtlichen Beständen, die im landeskirchlichen Archiv verwahrt werden. Es umfasst neben den Unterlagen (allgemeine Unterlagen und Ortsakten) des Dekanatamts auch die Pfarrarchive Tübinger Kirchen, nämlich der Stiftskirche, der Jakobuskirche und der Eberhardskirche.

Bereits im Frühjahr 1959 begannen einige Studenten vom Institut für Landesgeschichte der Universität Tübingen mit der Ordnung und Verzeichnung des Bestandes. Im Jahr 2002 wurde der Bestand an das Landeskirchliche Archiv abgegeben, wo das ältere Findbuch retrokonvertiert, verbessert und um die Überlieferung bis 1966 ergänzt wurde. Im Inventar kann nun online recherchiert werden.

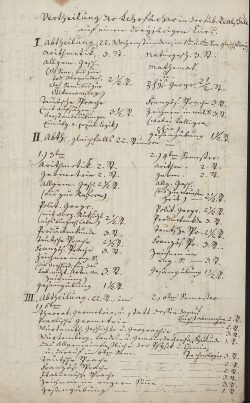

Der Bestand ist wie oben bereits erwähnt umfangreich, aber einige Beispiele sollen hier genannt und gezeigt werden:

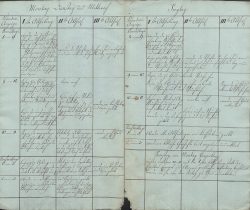

Das älteste Schriftstück des Bestands ist das Testament des Doktor Leonhart Fuchs (1501-1566) von 1563. Der Mediziner und Botaniker gilt als einer der Väter der Pflanzenkunde. Die Fuchsien wurden nach diesem Gelehrten benannt.

Reichhaltig ist die Überlieferung zur Schulgeschichte, was vermutlich der Bedeutung Tübingens als Bildungsstandort geschuldet sein dürfte. Als Beispiele dienen hier die Stundenpläne der Realschule und der anatolischen Lateinschule. Der Name der Lateinschule ist vielleicht erklärungsbedürftig. Sie wurde nicht etwa nach Anatolien benannt, sondern aufgrund ihrer räumlichen Lage im Osten Tübingens (altgr. ἀνατολή / anatolē: Osten). Neben verschiedenen Akten zu diesen beiden Schulen finden sich auch Akten zur Knaben- und zur Mädchenschule, sowie zur Handwerkerschule und weitere, allgemeine Schulakten. Interessant zum Beispiel, dass man damals als Realschüler nicht Englisch und Französisch lernte, sondern Italienisch und Französisch.

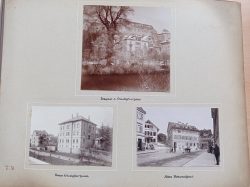

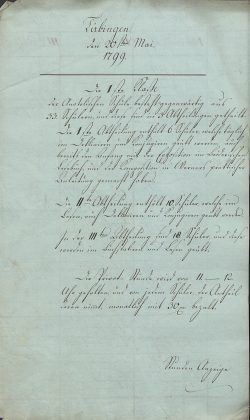

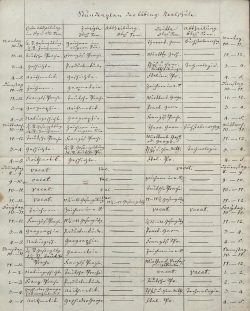

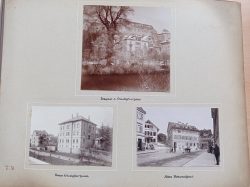

Bestandteil des Tübinger Dekanatsarchivs sind auch einige Fotos. Besonders interessant scheint hier ein Fotoalbum von 1909, das etwa 75 zeitgenössische Fotos und Zeichnungen von Kirchen und Pfarrhäusern aus dem Kirchenbezirk beinhaltet. Das Album war ein Abschiedsgeschenk des Kirchenbezirks für den Dekan Karl Elsässer, der 1909 seinen Geburtstag feierte, und damit auch in seinen Ruhestand eintrat.

-

-

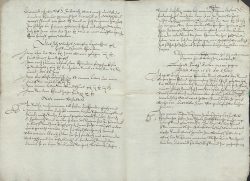

Testament des Doktor Leonhart Fuchs, Dekanatsarchiv Tübingen, Bestellnummer 369.

-

-

Testament Fuchs, S. 2-3

-

-

Testament Fuchs, S. 4

-

-

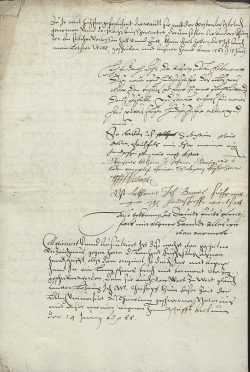

Schulplan und Stundenplan der Anatolischen Lateinschule in Tübingen vom 20.5.1799, S. 1,Dekanatsarchiv Tübingen, Nr. 364.

-

-

Stundenplan Anatolische Lateinschule, S. 2-3.

-

-

Schulplan und Stundenplan der Realschule Tübingen circa 1820., S. 1. Dekanatsarchiv Tübingen, Nr. 391.

-

-

Stundenplan Realschule, S. 2-3.

-

-

Fotoalbum zum 70. Geburtstag von Dekan Karl August Elsässer am 17. Januar 1909. Dekanatsarchiv Tübingen, Nr. 2446 (U30).

-

-

Fotoalbum, Seite mit Dekanat- und Stadtpfarrhaus, altes Dekanat und neues Stadtpfarrhaus Tübingen.

-

-

Fotoalbum, Seite mit Fotos aus Immenhausen und Wankheim.

8. August 2022 | Andrea Kittel | Bestand

Im Juli 2022 absolvierte Helen Wiedmaier, Referendarin beim Landesarchiv Baden-Württemberg, ein Praktikum im Landeskirchlichen Archiv. Sie erhielt nicht nur Einblicke in zahlreiche Bereiche und Aufgabenschwerpunkte, sondern ordnete und verzeichnete auch den Nachlass von Michael Klein. Dieser war mit den beiden bedeutenden Familien Knapp und Liesching verwandt und sammelte zahlreiche Dokumente zur Familiengeschichte. Dazu gehörten auch Schriftstücke, die Martin Knapp, ein Verwandter Michael Kleins, gesammelt hatte. Hier lassen sich Brücken zu zwei weiteren Nachlässen im Landeskirchlichen Archiv schlagen: Zum einen zum Nachlass Liesching und zum anderen zum Nachlass Knapp, den 1960 das Landeskirchliche Archiv von Martin Knapp erwarb. Während sich letzterer vor allem auf Archivalien zu dem Pfarrer Albert Knapp (1798–1864) fokussiert, zeigte sich schnell, dass der Nachlass Michael Klein wesentlich diverser ist.

Im Juli 2022 absolvierte Helen Wiedmaier, Referendarin beim Landesarchiv Baden-Württemberg, ein Praktikum im Landeskirchlichen Archiv. Sie erhielt nicht nur Einblicke in zahlreiche Bereiche und Aufgabenschwerpunkte, sondern ordnete und verzeichnete auch den Nachlass von Michael Klein. Dieser war mit den beiden bedeutenden Familien Knapp und Liesching verwandt und sammelte zahlreiche Dokumente zur Familiengeschichte. Dazu gehörten auch Schriftstücke, die Martin Knapp, ein Verwandter Michael Kleins, gesammelt hatte. Hier lassen sich Brücken zu zwei weiteren Nachlässen im Landeskirchlichen Archiv schlagen: Zum einen zum Nachlass Liesching und zum anderen zum Nachlass Knapp, den 1960 das Landeskirchliche Archiv von Martin Knapp erwarb. Während sich letzterer vor allem auf Archivalien zu dem Pfarrer Albert Knapp (1798–1864) fokussiert, zeigte sich schnell, dass der Nachlass Michael Klein wesentlich diverser ist.

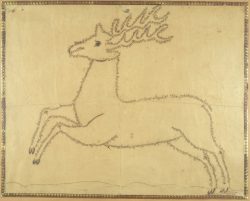

Ihn zu erfassen war besonders spannend, da es sich um fünf unsortierte Umzugskartons sowie zwei separate Pakete handelte, die neben schriftlichen Unterlagen auch Objekte, Fotografien und Publikationen aus drei Jahrhunderten enthielten. In einem ersten Schritt wurde der Bestand unter Berücksichtigung bereits bestehender Ordnungen (beispielsweise Gegenstände oder Briefe, die sich gemeinsam in Schachteln befanden) zunächst nach Objekten, Publikationen, Fotografien und schriftlichen Zeugnissen geordnet. Die Publikationen wurden der Bibliothek übergeben, während alles andere verzeichnet und verpackt wurde. Die Objekte wurden digitalisiert und anschließend der Musealen Sammlung zugeordnet, wobei sich faszinierende Einblicke in die Lebenswelten von Frauen im 19. sowie frühen 20. Jahrhundert ergaben.

Neben zahlreichen Briefen von Nana Stahl, geb. Trendelenburg und Clara Roth, geb. Trendelenburg, lagen dem Bestand beispielsweise ein Skizzenbuch mit Zeichnungen sowie ein kleines Buch mit Schnittmustern und Notizen zu Handarbeiten bei. Diese lassen ebenso wie etwa die kolorierte Zeichnung eines Wohnzimmers Rückschlüsse auf das Alltagsleben von Frauen zu, die durch vereinzelt vorhandene Autobiografien ergänzt wurden, und bieten einen hervorragenden Ausgangspunkt für zukünftige Forschungen. Das Landeskirchliche Archiv konnte mit diesem Nachlass somit einen wichtigen Bestand übernehmen, der nicht nur Personen mit Interesse an den Familien Trendelenburg, Knapp und Liesching zu begeistern wissen wird.

-

-

D 123, Nr. 71, Maria Elisabeth Liesching

-

-

D 123 Nr. 50 , Foto von Albert Knapp

-

-

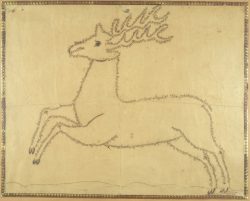

D 123, Nr. 37, Hirsch aus Worten des 42. Psalmes

-

-

D 123, Nr. 40, Haarbild

-

-

D 123, Nr. 76, Familienporträts

-

-

D 123, Nr. 42, gemaltes Zimmer

13. Juli 2022 | Dorothea Besch | Bestand

Der Bestand L 9 Evangelische Jugendheime Heidenheim bereichert nun das Landeskirchliche Archiv mit insgesamt 48 Regalmetern, die sich in 9 m Sachakten und 39 m Klientenakten gliedern. Der Bestand eignet sich für Forschungen zur Fürsorgeerziehung von den 1960er Jahre bis in die 1990er Jahre. Hinter jeder Einzelfallakte steht das Schicksal eines jungen Menschen, dem in den Jugendheimen die Möglichkeit geboten wurde, einen Schul- oder Berufsabschluss zu machen, um sich damit eine solide Lebensperspektive aufzubauen und nicht erneut straffällig zu werden. Die Evangelischen Jugendheime wurden 1908 als „Fürsorgeheim Heidenheim e.V.“ gegründet. Nach dem Bau des Heims erfolgte 1910 die Aufnahme der ersten drei Jugendlichen. Ein Jahr später kamen über die Vermittlung der Landarmebehörde weitere 42 Jugendliche hinzu. Das Besondere am Fürsorgeheim Heidenheim war die Möglichkeit einer Ausbildung zum Schuhmacher, Schneider, Schlosser oder Schreiner. Dies war ein absolutes Novum in den damaligen evangelischen Jugendhilfe Einrichtungen, denn alle anderen Institutionen bildeten ihre Auszubildenden für die Mitarbeit in der Landwirtschaft aus. Die Ausbildung zum Schlosser und Mechaniker in den 1920er Jahren galt als zukunftsorientiert und verbesserte die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Werkstätten erweitert und die jungen Männer konnten sich auch zum Sattler, Polsterer oder Maler ausbilden lassen. In den 1970er Jahren erfolgte die Einrichtung der Ausbildungszweige zum Elektriker und Koch.

Die Überlieferung der im Landeskirchlichen Archiv vorhandenen Akten beginnt erst nach dem Zweiten Weltkrieg und endet Mitte der 1990er Jahre. Aus der Anfangszeit des Heimes sind leider keine Unterlagen überliefert, lediglich das Protokollbuch von 1908-1938 ist erhalten geblieben. Die Akten geben einen guten Überblick über die Fürsorgeerziehung der 1960er bis 1990er Jahre. Allerdings sind die Klientenakten mit einer Schutzfrist von 120 Jahren belegt, nur die Betroffenen selbst können Einsicht in ihre Akte erhalten. Manche Sachakten, sofern sie biographischer Datender Heimbewohner oder Mitarbeitenden enthalten, sind ebenfalls mit einer Schutzfrist belegt. Ansonsten können diese eingesehen werden.

Bestand L9 in der Beständeübersicht des Landeskirchlichen Archivs

Beitragsbild: Plakat bzw. Titelbild für die Festschrift,1960, L 9 Nr. 2521

-

-

Aus der Festschrift zum 50jährigen Bestehen, 1960, L 9 Nr. 2518.

-

-

Die Ausbildungsplätze in den Metallverarbeitenden Werkstätten waren begehrt und galten als zukunftsorientiert. L 9, Nr. 2524.

-

29. Juni 2022 | Steffen Kaiser | Bestand

Bei strahlendem Sonnenschein im Garten direkt am Bodensee ausspannen, mit der Segeljacht über den See schippern oder in den nahegelegenen Alpen Ski fahren. Das Königin Paulinenstift in Friedrichshafen machte seinem honorigen Namen alle Ehre und bot seinen Schülerinnen neben einer gründlichen hauswirtschaftlichen Ausbildung ein ansprechendes Angebot an Freizeitaktivitäten.

1856 als höhere Töchterschule gegründet, im Laufe der Zeit den Anforderungen angepasst und daher eine Haushaltungsschule nebst Abschluss der Mittlerer Reife anbietend, legte das Paulinenstift Wert auf die Ausbildung junger Damen zu guten Hausfrauen. Geleitet von einer (ledigen) Vorsteherin verbrachten die jungen Frauen ein Jahr am schönen Bodensee, lernten hier alles zum Thema Haushaltsführung, Kochen und Säuglingspflege und genossen dazu ein kulturelles und sportliches Freizeitprogramm. Der Bestand L 14 im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart gibt einen guten Überblick über die Geschichte des Paulinenstifts und ist eine wahre Fundgrube für sozialgeschichtliche Forschungen.

Schon vor dem Ersten Weltkrieg erfolgte mit dem Besuch der Frauenfachklasse die Vorbereitung auf die damals üblichen „Frauenberufe“ in der Krankenpflege oder Kinderbetreuung. An Schülerinnen mangelte es nicht. Vor allem in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg erfreute sich die Schule größter Beliebtheit – was sehr wahrscheinlich an der guten Versorgung im agrarisch geprägten Oberschwaben lag. Während der nationalsozialistischen Herrschaft musste die Schule 1937 aufgrund ihrer christlichen Prägung schließen und konnte ihre Tore erst wieder 1950 öffnen.

Mit einer Haushaltungs- und einer Frauenfachschulklasse war die Schule nun sehr erfolgreich. Die Schülerinnen kamen aus ganz Deutschland. Meist waren es Töchter aus besser gestellten Familien, die das Schulgeld von über 3000 DM in den 1950er Jahren aufbringen konnten. Eine große Zahl der Schülerinnen stammte aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die nun mittellos dastanden und genauso wie viele vaterlose Mädchen der Nachkriegsgesellschaft um eine vergünstigte Aufnahme im Paulinenstift baten. Ihre Eltern konnten sich eine gute Ausbildung zumeist nicht mehr leisten, wünschten sich für ihre Töchter jedoch eine solche.

Sogar aus dem fernen Mittel- und Südamerika kamen Schülerinnen an den Bodensee. Deren Väter waren oft als Kaufmänner oder Ingenieure noch vor dem Krieg mit ihrer Familie nach Südamerika ausgewandert und wollten nun ihren Kindern eine Ausbildung in deutscher Sprache ermöglichen. Durch persönliche Empfehlung ehemaliger Gastschülerinnen oder deren Familien, kamen über viele Jahre hinweg Mädchen von Chile und Mexiko City ins Stift nach Friedrichshafen.

Ab Mitte der 1960er Jahre ging das Interesse an einer Ausbildung in Haushaltsführung merklich zurück. Trotz mehrerer Versuche des Schulvorstands, neue Formen der Ausbildung zu schaffen, sanken die Schülerinnenzahlen rapide. 1974 schloss das Königin Paulinenstift nach über 100 Jahren seine Pforten. Nur das seit 1950 betriebene kleine Altersheim wurde von der evangelischen Heimstiftung übernommen und wird bis heute auf dem Grundstück betrieben.

Der Bestand wurde dieses Jahr verzeichnet und steht interessierten Nutzern nun für Forschungen zur Verfügung. Das Archivinventar finden Sie hier in unserer Online-Recherche.

Beitragsbild: LKAS, L 1, Nr. 5391. Ansicht Paulinenstift

-

-

LKAS, L 14, Nr. 13. Lage des Paulinenstifts am Bodensee

-

-

LKAS, L 14, Nr. 112. Bewilligung der Schulgründung

16. Februar 2022 | Andreas Butz | Bestand, Quellenkunde

Während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lassen sich in der württembergischen Landeskirche zwei wesentliche Entwicklungen erkennen. Obwohl der Pietismus in Württemberg noch am Ende des 17. Jahrhunderts Eingang gefunden hatte, entstanden in vielen Dörfern erst um 1750 die Privatversammlungen, welche bis heute als typisch für den württembergischen Pietismus gelten. Gegen das Jahrhundertende kam dann eine starke separatistische Richtung auf, mit der sich Staat und Kirche konfrontiert sahen. Viele Menschen wandten sich dieser Richtung zu, um ihren Glauben außerhalb der Kirche zu leben.

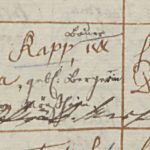

Einer der bedeutendsten Separatistenführer war der Leinenweber Johann Georg Rapp aus Iptingen. Er entwickelte eine so starke Anziehungskraft, dass die Zahl seiner Anhänger im Herzogtum Württemberg selbst von Außenstehenden auf 10.000 bis 12.000 Personen geschätzt wurde. Seit etwa 1785 bildete sich eine zunehmend größere Separatistengruppe um den Leinenweber, der dann 1803 nach den Vereinigten Staaten auswanderte, um dort seine religiösen Vorstellungen zu verwirklichen. Seine drei Siedlungen Harmony in Pennsylvania, New Harmony in Indiana und Economy, wiederum im Staat Pennsylvania, entwickelten sich zu vielbesuchten Musterwirtschaften.