1. Dezember 2021 | Andrea Kittel | Jubiläum

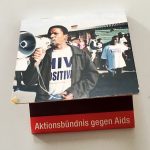

Nicht nur heutzutage, sondern auch Anfang der 1980er Jahre sorgte ein Virus in Fernsehen, Radio und Zeitungen für ein Dauerthema: Aids. Die durch HIV ausgelöste Immunkrankheit forderte zunächst vor allem in den USA massenhaft Todesopfer. 1981 wurden dort die ersten Fälle der Krankheit beschrieben, die sich daraufhin weltweit verbreitete – Aids wurde zur Pandemie: Über 30 Millionen Infizierte starben bisher an den Folgen einer HIV-Infektion. Eine Schutzimpfung steht nach wie vor nicht zur Verfügung. In Mitteleuropa ist AIDS durch die effektivere Behandlung von HIV-Infizierten mit neuen Medikamenten zwar seltener geworden, doch insbesondere im Globalen Süden ist dieses Virus nach fast 40 Jahren noch nicht besiegt. Auch wenn es sich bei HIV um ein völlig anderes Virus als SARS-CoV-2 handelt, ist die Entwicklung der sozialen Dimension also recht ähnlich.

Das Evangelische Missionswerk in Südwestdeutschland (EMS) engagiert sich in Ländern wie Südafrika, Ghana und Indien, deren Bevölkerung von dieser Krankheit besonders stark betroffen ist und beteiligt sich regelmäßig an den Kampagnen des Aktionsbündnisses gegen Aids. Die Rote Schleife steht weltweit für Solidarität mit HIV-positiven und aidskranken Menschen. Aus dem Bestand des EMS kamen die Werbeobjekte in die Museale Sammlung.

Links:

Evangelische Mission in Solidarität (EMS)

Welt-Aids-Tag

-

-

Anstecknadeln, geknüpfte Glasperlen, 2005, 19.077-01 und -02

-

-

-

Streichholzbriefchen, 2005, Inv. Nr. 19.078

-

-

29. November 2021 | Andrea Kittel | Museale Sammlung

Dieses weihnachtliche Objekt zeigt, dass es schon in früheren Zeiten Ideen gab, wie Praktisches mit Schönem verbunden werden kann. Ein Christbaumständer mit Weihnachtskrippe und Musikbox – ein 3 in 1-Set aus dem Jahr 1905. Praktisch im Aufbau und praktisch in der Aufbewahrung. Hatte man die eingebaute Spieluhr einmal aufgezogen, lief sie 15 Minuten lang mit den Liedern „Stille Nacht“, „O Tannenbaum“, „O du fröhliche“ und „Am Weihnachtsbaum, die Lichter brennen“. Dabei drehte sich die Krippenszene im Kreis. Eine Attraktion für die Familienweihnacht!

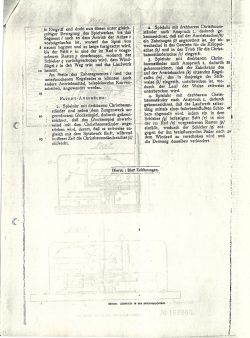

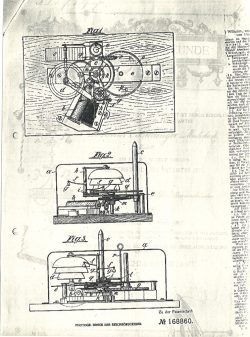

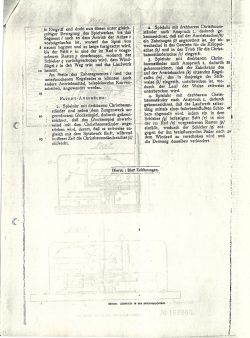

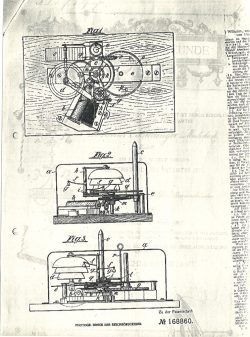

Hergestellt wurde das Wunderding in Württemberg. Die Firma Gruoner & Bullinger aus Winterbach erwarben dafür im Jahr 1905 das Kaiserliche Patent. Der „Erfindungsgegenstand“, so heißt es in der Patentschrift, „zeichnet sich dadurch aus, dass neben dem Spielwerk ein Glockenspiel angeordnet ist, das durch ein Zahnradsegment abwechslungsweise mit der Achse für den Christbaumständer angetrieben wird, während gleichzeitig durch ein unterbrochenes Getriebedurch die auch die Notenwalze während eines Teils der Bewegung des Glockenspiels stillsteht.“ Drei Querschnittszeichnungen in der Beilage veranschaulichen die komplexe Mechanik.

Im Lauf der Zeit sind Teile der Apparatur gebrochen und angerostet, so dass Spielwerk und Drehmechanismus heute leider nicht mehr funktionieren. In die Museale Sammlung kam das kuriose Objekt durch den Enkel von Franz Xaver Bullinger, der Techniker und Teilhaber der produzierenden Firma war.

-

-

Kaiserliches Patent, 1905, Museale Sammlung, Nr. 95.703

-

-

-

25. November 2021 | Andrea Kittel | Lesesaal

Wir treffen Dr. Erich Viehöfer. Der Historiker ist Spezialist für Kriminalfälle. 35 Jahre lang leitete er das Strafvollzugsmuseum in Ludwigsburg. Für Ausstellungen und Vorträge erforschte er die Biografien und Lebensumstände inkriminierter Personen, befasste sich mit Betrug, Diebstahl, Mord und Prostitution vergangener Jahrhunderte. Auch Gerichtsurteile und ihre Vollstreckung sind sein Thema. Sein momentanes Interesse gilt u. a. den Scharfrichtern, ihren Techniken und Gerätschaften, aber auch ihren Familien. Heute im Ruhestand, ist er als Vortragsredner weiterhin gefragt und so setzt er seine einschlägigen Recherchen fort.

Wir treffen Dr. Erich Viehöfer. Der Historiker ist Spezialist für Kriminalfälle. 35 Jahre lang leitete er das Strafvollzugsmuseum in Ludwigsburg. Für Ausstellungen und Vorträge erforschte er die Biografien und Lebensumstände inkriminierter Personen, befasste sich mit Betrug, Diebstahl, Mord und Prostitution vergangener Jahrhunderte. Auch Gerichtsurteile und ihre Vollstreckung sind sein Thema. Sein momentanes Interesse gilt u. a. den Scharfrichtern, ihren Techniken und Gerätschaften, aber auch ihren Familien. Heute im Ruhestand, ist er als Vortragsredner weiterhin gefragt und so setzt er seine einschlägigen Recherchen fort.

„Ins Landeskirchliche Archiv führte mich neben den Scharfrichtern auch der Fall eines Amokläufers, der 1913 in Degerloch seine Familie erschlug und anschließend in Mühlhausen an der Enz neun weitere Personen erschoss. Die Kirchenbücher konnten hier Hinweise zum familiären Umfeld – Herkunft, Paten, Wegbegleitern geben.

Aktuell beschäftigt mich der Fall der Witwe des ersten Ludwigsburger Totengräbers, die 1740 im dortigen Zucht- und Arbeitshaus wegen Kuppelei angeklagt worden war und nur knapp der Todesstrafe entging. Nachdem in der sehr umfangreichen Akte des Malefitzgerichtes weder ihr Mädchenname noch ihr Herkunftsort genannt war, fand ich in den Kirchenbüchern im Landeskirchlichen Archiv bei den Angaben zu ihrer Heirat die wesentlichen Bausteine, um weiter recherchieren zu können. Aus den Kirchenkonventsprotokollen ihres nunmehr gefundenen Herkunftsortes Dürrenzimmern erschloss sich die Vorgeschichte dieser Frau.

Die digitale Verfügbarkeit vieler Quellen, z.B. bei Archion, hat meine Arbeit enorm erleichtert. Die persönliche Recherche im Landeskirchlichen Archiv bleibt aber für mich unentbehrlich.“

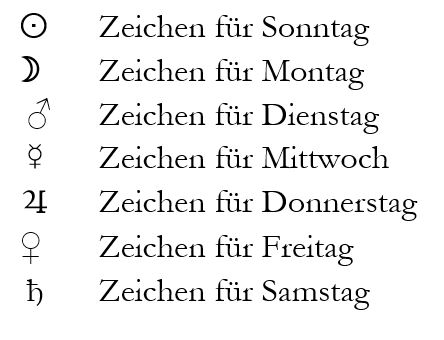

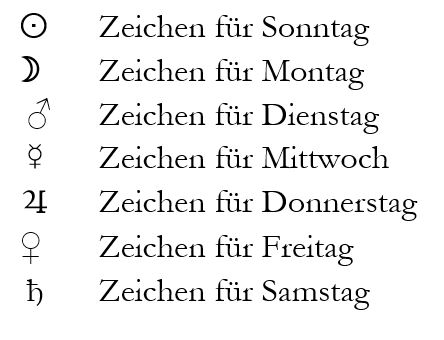

17. November 2021 | Andreas Butz | Genealogie, Kurioses

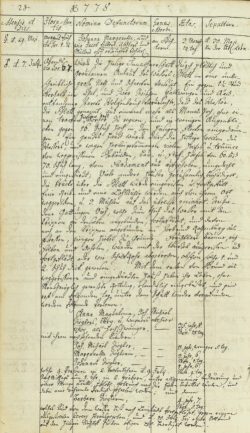

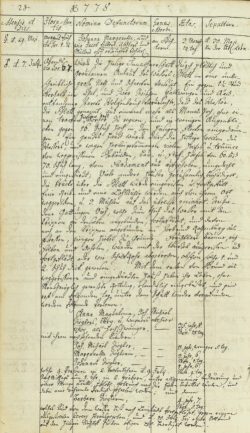

Wer mit Kirchenbüchern als Quellen arbeitet – sei es aus Gründen historischer oder genealogischer Forschung – weiß, dass man dort auf ungewöhnliche Begrifflichkeiten stößt. Das können Bezeichnungen für Krankheiten, Berufe, Verwandtschaftsverhältnisse sein, die heute nicht mehr üblich sind. Nicht in jedem, aber in vielen Kirchenbüchern findet man bei den Einträgen auch eigentümliche Symbole. Da sich darunter zwei Symbole finden, die auch heute noch verwendet werden, nämlich ♀ und ♂ , so meint man vielleicht auf den ersten Blick, der Pfarrer habe das Geschlecht des Täuflings mit einem Symbol bezeichnet. Da dies aber in durchschnittlich jedem zweiten Fall nicht zutrifft, und da sich neben diesen Symbolen noch andere, nicht deutbare Symbole bei den Einträgen finden, wird schnell klar, dass diese Interpretation nicht die Richtige sein kann. Tatsächlich handelt es sich um die Symbole für die damals bekannten sieben Planeten, die manchmal auch eine römische Gottheit repräsentieren, im Falle der beiden noch heute gebräuchlichen Zeichen waren dies der Kriegsgott Mars, dessen Schild und Speer in der Form des Symbols angedeutet werden, einerseits, und die Göttin der Liebe, Venus, andererseits, deren Handspiegel abgebildet wird. Vier der römischen Götter (Mars, Merkur, Jupiter, Venus) sind nicht nur den Planeten, sondern auch einzelnen Wochentagen zugeordnet. Beim Montag, der dem Mond, beziehungsweise der Göttin Luna zugeordnet ist, oder beim Sonntag, der der Sonne zugeordnet ist, ist die Beziehung zum Planeten gleich gegeben, und auch sprachlich leicht erkennbar. Wer in der Schule französisch gelernt hat, kann sich dann auch die restlichen Planeten herleiten, da sie sich in den dortigen Bezeichnungen für die Wochentage erkennen lassen, wie Mardi für den Mars, Mercredi für den Merkur, Jeudi für den Jupiter (Donnerstag), Vendredi für die Venus. Im Englischen erkennt man bei der Bezeichnung Saturday leicht den Planeten Saturn. Nun wird auch klar, welche Bedeutung die Symbole in den Kirchenbüchern haben. Wir erfahren durch sie an welchem Wochentag die Taufe, beziehungsweise Eheschließung stattfand. Hier die vollständige Aufschlüsselung:

Beitragsbild: Seite aus dem Taufregister von Ulm 1721-1728

Literaturhinweis:

Michael Bing / Andreas Butz (Hg.), Evangelische Kirchenbücher in Württemberg. Eine Arbeitshilfe für die historische und familiengeschichtliche Forschung, Stuttgart 2016.

10. November 2021 | Andrea Kittel | Lesesaal

Wir treffen Gudrun Silberzahn-Jandt. Die promovierte Kulturwissenschaftlerin aus Esslingen ist neben einer Referentinnentätigkeit mit Studien forschend tätig. Sie kennt das Landeskirchliche Archiv schon aus früheren Arbeiten – etwa zum Alltag im Nationalsozialismus auf den Fildern, zum heutigen Hospiz in Esslingen oder zum Alltag in der ehemals „Anstalt Stetten“ genannten Einrichtung der Diakonie im Remstal.

Wir treffen Gudrun Silberzahn-Jandt. Die promovierte Kulturwissenschaftlerin aus Esslingen ist neben einer Referentinnentätigkeit mit Studien forschend tätig. Sie kennt das Landeskirchliche Archiv schon aus früheren Arbeiten – etwa zum Alltag im Nationalsozialismus auf den Fildern, zum heutigen Hospiz in Esslingen oder zum Alltag in der ehemals „Anstalt Stetten“ genannten Einrichtung der Diakonie im Remstal.

„Gerade zur Alltagsgeschichte findet sich in manchen Aktenbeständen erstaunlich viel. Pfarrvisitationsberichte beispielsweise fragten zwar bestimmte Themen ab, die Antworten aber sind nicht standardisiert, und so erfährt man, dass der Pfarrer sich ärgerte, wenn Jugendliche statt in den Gottesdienst zu gehen, schon früh poussieren, oder dass das Pfarrhaus ‚allen Winden und Feuchtigkeiten ausgesetzt ist, sich aber nicht viel machen lasse‘ und daher manche Pfarrer sich eher ungern nach Oberesslingen versetzen ließen.

Aktuell recherchiere ich nach Aktenbeständen, die über die Praxis der Kinderverschickungen in den Nachkriegsjahrzehnten Auskunft geben können. Dabei bin ich schon fündig geworden. Ich konnte etwas über die Kurheime erfahren – wie diese sich in Prospekten nach außen darstellen, aber auch darüber, was intern in Arbeitsberichten oder von Eltern und Kindern oder Praktikantinnen und Praktikanten geäußert wurde. Auch finden sich Essenspläne und Beschreibungen des Tagesablaufes in einzelnen Heimen mit den für die meisten Kinder viel zu langen Ruhezeiten am Nachmittag. Immer wiederkehrendes Thema ist das Heimweh, das diese Kinder durchmachten. Veränderungen werden deutlich, wenn ab Ende der 1970er Jahre statt Kuren für Kinder hauptsächlich Mutter-Kind-Kuren angeboten wurden. Die Recherchen sind noch nicht abgeschlossen. Ich werde auf jeden Fall demnächst wieder nach Möhringen kommen.“

4. November 2021 | Andrea Kittel | Jubiläum

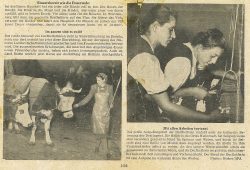

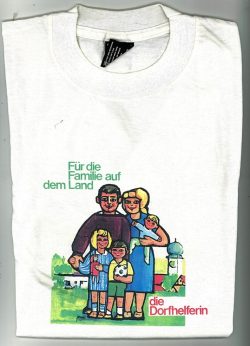

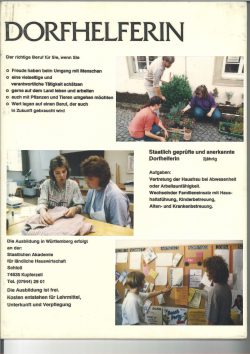

Was tun, wenn die Bäuerin krank ist, zur Entbindung in die Klinik muss oder ein Kuraufenthalt bevorsteht? Was ist mit ihrer Arbeit in Haus und Hof? Wer schaut nach den Kindern? Wie soll die Landwirtschaft weiterlaufen, wo doch jede Hand gebraucht wird?

Um den Bauersfamilien in solchen Belastungsfällen zu helfen, wurde vor 70 Jahren der neue Ausbildungsberuf „Dorfhelferin“ geschaffen. Die Initiative ging aus von der Evang. Frauenhilfe in Württemberg, – heute Evangelische Frauen in Württemberg (EFW). Seit ihrer Gründung 1919 hatten sie die Förderung und Unterstützung von Frauen zum Ziel und schufen viele diakonische, politische und spirituelle Projekte: Anlaufstellen für Hausmädchen, Erholungshäuser für erschöpfte Mütter…

1951 begann das neu gegründete Dorfhelferinnenwerk mit der Ausbildung staatlich anerkannter Fachkräfte im familienpädagogischen, hauswirtschaftlichen und pflegerischen Bereich. Die Dorfhelferinnen leisten im unmittelbaren Lebensumfeld der Familien praktische Hilfen und sorgen so – auch in vorübergehenden Krisenzeiten – für das Wohl der betroffenen Kinder. Sie sind darüber hinaus qualifiziert, in Vertretung der Bäuerin Aufgaben im landwirtschaftlichen Haushalt und Betrieb zu übernehmen. Dies sind vor allem Melk- und Erntearbeiten und die Direktvermarktung der Produkte auf Märkten und Hofläden.

LINKS:

LKAS Bestand K 34

Evangelisches Familienpflege- und Dorfhelferinnenwerk

-

-

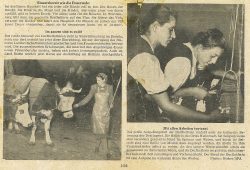

Bericht, um 1960, K 34, Nr. 249

-

-

Wochenbetthilfe, um 1960, Nr. 13.028-11

-

-

T-Shirt mit Werbeaufdruck, 1980, Nr. 13.028-02

-

-

Hilfe in der Landwirtschaft, um 1960, Nr. 13.028-10

-

-

Dorfhelferin in ihrer Tracht, um 1960, Nr. 13.028-13

-

-

Bis in die 1970er Jahre trugen die Dorfhelferinnen eine spezielle Tracht mit Brosche, Nr. 09.005; 01-03

-

-

Brosche „Durch die Liebe diene einer dem andern“, Nr. 09.005-03

-

-

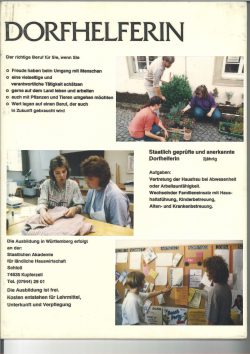

Schautafel mit Informationen zu Ausbildung und Beruf, 1980, Nr. 13.028-22

29. Oktober 2021 | Andrea Kittel | Jubiläum, Kunstgeschichte, Museale Sammlung

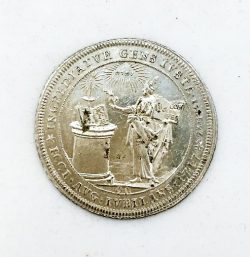

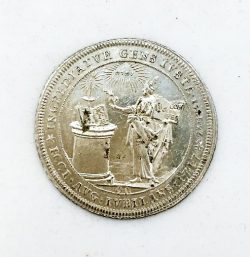

Im Jahr 2015 vermachte der Pfarrer und frühere Kunstsachverständige der württembergischen Landeskirche Kurt Schaal (1928-2015) unserem Archiv rund 200 Münzen und Medaillen mit Motiven zur Reformation. Mittlerweile sind sie umfassend digitalisiert und über unsere Datenbank abrufbar.

Münzen waren ein ideales Medium für die Verbreitung von Botschaften und Propaganda, denn als Zahlungsmittel gingen sie durch Jedermanns Hände. Kein Wunder also, dass auch die evangelischen Fürsten das Geld nutzten, um ihre protestantische Gesinnung werbewirksam bekannt zu machen. Auf diese Weise geehrt, rückte der Reformator Martin Luther auf eine Ebene mit Berühmtheiten wie Kaiser, Fürsten oder Papst. Neben Porträts von Luther und seinen Mitstreitern wurden reformatorische Ereignisse abgebildet, aber auch Allegorien, die die reformatorische Glaubensauffassung ins Bild rückten. Wichtige identitätsstiftende Elemente wurden die sogenannten „Jubelmünzen“ anlässlich der Reformationsjubiläen. Zu den 200-Jahrfeiern der Reformation 1717 und der Übergabe der Augsburger Konfession 1730 prägte man erstmals in größerer Anzahl Gedenkmünzen und -medaillen. Eine Tradition, die sich bis heute fortsetzt.

-

-

Jubiläumsmedaille, 1717, 200 Jahre Reformation, (Nr. 15.111-02) V: „Das zweyte Jubel Jahr nach der reinen Wider Herstellung des Evangely 1717“;

-

-

Jubiläumsmedaille, 1717, 200 Jahre Reformation, (Nr. 15.111-02) R: „Wieviel nach dieser Regul einhergehn über die seye Fried und Barmherzigkeit. GAL.VI.XVI.“

-

-

Jubiläumsmedaille 1717, Luther und der Kurfürst von Sachsen, (Nr. 15.111-06) V: „Das sich des Wortes Licht durch Luthers treue Hand nach langer Finsternis zur Christenheit gewandt, preist Gott die Christen Schaar nun zweymal hundert Jahr. Marinus Lutherus Theologiae Doctor.“

-

-

Jubiläumsmedaille 1717, Luther und der Kurfürst von Sachsen, (Nr. 15.111-06) R: „Verbum Domini Manet in Aeternum.“

-

-

Jubiläumsmedaille 1717, Thesenanschlag, (Nr. 15.111-06) V: „Aperite Portas. Esa 9,6. Initium Reformationis 1517. 31. oct.“

-

-

Jubiläumsmedaille 1717, Thesenanschlag, (Nr. 15.111-06) R: „Ingrediatur Gens Justa. Esai 9,6. Eccl. Aug. Jubilans. 1717“.

-

-

Jubiläumsmedaille 1717, Schwäbisch Hall, (Nr. 15.111-54) Silberabschlag vom Doppeldukaten; V: Luther

-

-

Jubiläumsmedaille 1717, Schwäbisch Hall, (Nr. 15.111-54) Silberabschlag vom Doppeldukaten; R: Arche.

-

-

Jubiläumsmedaille 1717, Esslingen (Nr. 15.111-56) V: Luther, „Martinus Lutherus Theologiae Doct. P. T. Coss: Paul de Bürgermeistero. Jerem. Spindlero. Jerem. Godelmanno“; R: Esslingen, „Conservei Dominus Lumen in Urbe Sua. Memor Jubilaei II. Celebrati in S. R.

-

-

Jubiläumsmedaille 1717, Esslingen (Nr. 15.111-56) R: Esslingen, „Conservei Dominus Lumen in Urbe Sua. Memor Jubilaei II. Celebrati in S. R. I. Ciutate Esslinga“.

-

-

Jubiläumsmedaille 1817, 300 Jahre Reformation, Reutlingen, (Nr. 15.111-07) V: „Da wards früh Licht. Reutlingen. J. L.Wagner“;

-

-

Jubiläumsmedaille 1817, 300 Jahre Reformation, Reutlingen, (Nr. 15.111-07) R: „D. M. Luther und D. M. Aulber zur 3. Ev. Jubel Feyer den 31. October 1817.“

-

-

Jubiläumsmedaille 1817, 300 Jahre Reformation, (Nr. 15.111-09) V: „D. Martin Luther“

-

-

Jubiläumsmedaille 1817, 300 Jahre Reformation, (Nr. 15.111-09) R: „Eine feste Burg ist unser Gott. Drittes Jubelfest der Reformation. Heilbronn 1817“.

-

-

Jubiläumsmedaille 1925, 400 Jahre Reformation in Schwäbisch Hall, (Nr. 15.111-40) V: „Zum Gedächtnis a. d. Einführung der Reformation i. Schwäb. Hall 1525-1925. Dr. Johannes Brenz“

-

-

Jubiläumsmedaille 1925, 400 Jahre Reformation in Schwäbisch Hall, (Nr. 15.111-40) R: „St. Michaeliskirche“.

-

-

Jubiläumsmedaille 1930, 400 Jahre Übergabe der Augsburger Konfession, (Nr. 15.111-20) V: „Philipp Melanchthon. Martin Luther“

-

-

Jubiläumsmedaille 1930, 400 Jahre Übergabe der Augsburger Konfession, (Nr. 15.111-20) R: „Confessio Augustana 1530. 1930“.

-

-

Jubiläumsmedaille 1983, zum 500. Geburtstag von Martin Luther, (Nr. 15.111-38) V: „1483-1546 Martin Luther. 1983“;

-

-

Jubiläumsmedaille 1983, zum 500. Geburtstag von Martin Luther, (Nr. 15.111-38) Münzenrand: „Evangelische Kirche in Deutschland“.

26. Oktober 2021 | Andreas Butz | Bestand, Kirchen, Kunstgeschichte

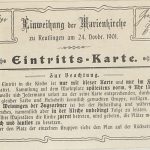

Das Dekanatsarchiv Reutlingen ist eines der 49 Archive von württembergischen Kirchenbezirksverwaltungen, die im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart verwahrt werden. Jeder dieser Bestände wurde mindestens oberflächlich durch ein gedrucktes Inventar erschlossen, ein Teil davon auch durch Datenbanken, bei denen die einzelnen Verzeichnungseinheiten etwa durch Enthält- und Darin-Vermerke eine bessere Recherchierbarkeit ermöglichen. Neun Inventare von Dekanatsarchiven sind online recherchierbar. Neu dazu gekommen ist das nun vollständig verzeichnete Dekanatsarchiv Reutlingen, auf dessen Inventar nun bequem von Zuhause aus zugegriffen werden kann. Die Recherche erfolgt entweder systematisch durch die Bestandstektonik oder über eine Volltextrecherche.

Das Dekanatsarchiv Reutlingen umfasst insgesamt 65 laufende Regalmeter an Protokollbänden und Akten. Die Reichsstadt Reutlingen wurde zwar durch Matthäus Alber bereits früh reformiert, und zwar noch vor Württemberg, wie in Württembergische Kirchengeschichte Online nachgelesen werden kann, aber die Stadt gelangte erst im Gefolge des Zusammenbruchs des Alten Reichs im Rahmen der Mediatisierung 1802 an Württemberg. Aus diesem Grund beginnt die Überlieferung des Dekanatsarchivs, – abgesehen von wenigen Ausnahmen -, erst Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Bestand beinhaltet auch die Pfarrarchive der Stadt Reutlingen, so wie sich etwa bis zum Ende des zweiten Weltkrieges entwickelt hatten.

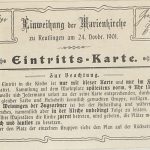

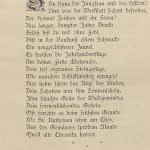

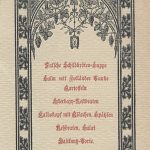

Welche Akten des Bestands der einzelne am interessantesten findet, wird jeweils vom eigenen Forschungsinteresse abhängig sein. Eine besondere Perle der Überlieferung scheinen uns jedoch die Unterlagen des Baubüros der umfassenden Bauarbeiten an der Marienkirche, – der Hauptkirche der Stadt -, zu sein, die den Zeitraum von 1893 bis 1902 abdecken. Es finden sich dort allerlei Rechnungs- und Planungsunterlagen, mit denen sich der damalige Umbau akribisch verfolgen lässt. Ein besonders leichter Zugang zu den damaligen Baufortschritten lässt sich an den Zeitungsausschnittssammlungen ablesen, die man chronologisch geordnet in den Bestellnummern 3395 bis 3398 finden. Dort wurden auch verschiedene Programme, Gedichte, Rückblicke abgelegt, die anlässlich der Wiedereinweihung der Marienkirche im Jahr 1901 entstanden. Wen es interessiert, wie die Feierlichkeiten unter Anwesenheit der königlichen Hoheiten abliefen, welche Gedichte vorgetragen wurden, was man zum Festmahl aß (im ersten Gang z.B. eine „falsche Schildkrötensuppe“), und von welchen musikalischen Klängen das üppige Mahl begleitet wurde, wird hier fündig. Außerdem finden sich im Bestand zahlreiche, oft großformatige, und künstlerisch wertvolle Pläne und Detailzeichnungen, die während der Bauphase angefertigt wurden. Eine wahre Fundgrube für Kunsthistoriker. Einen kleinen, – aber wirklich nur sehr kleinen -, Einblick in das, was der Bestand an interessanten Dokumenten enthält, wollen wir mit unserer Auswahl an Digitalisaten bieten.

Link: Online Findbuch des Dekanatsarchivs Reutlingen

-

-

LKAS, DA Reutlingen, Best.-Nr. 3395, Zeitungsausschnitt Amtsblatt Reutlingen vom 18.11.1894, Aufruf Kirchenbauverein

-

-

LKAS, DA Reutlingen, Bestt.-Nrr. 3395, Zeittungsausschnitt Amtsblatt Reutlingen, 9.9.18933, Vergabe von Eisenkonstruktionsarbeiten

-

-

LKAS, DA Reutlingen, Best.-Nr. 3395, Zeitungsausschnitt Generalanzeiger Reutlingen, 17.3.1895, Zur Marienkirche

-

-

LKAS, DA Reutlingen, Best.-Nr. 3396, Zeitungsausschnitte, geklebt im Band, Mai-Dez. 1893

-

-

LKAS, DA Reutlingen, Best.-Nr. Zeitungsausschnitte, im Band aufgeklebt, mit eingelegter Zeichnung einerr Frauen, bzw. Engelsskulptur

-

-

LKAS, DA Reutlingen, Best.-Nr. 3398, Ausschnitte und Programm Einweihung der Kirche 1901

-

-

LKAS, DA Reutlingen, Best.-Nr. 3398, Programm der Einweihungsfeierlichkeiten

-

-

LKAS, DA Reutlingen, Best.-Nr. 3398, Einweihungsgedicht, errste Seitte von insgesamt sieben Seiten

-

-

LKAS, DA Reutlingen, Best..-Nr. 3398, Programm des Festmahls im Gasthof zum Kronprinz. Seite 1: Speisefolge

-

-

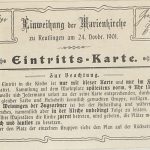

LKAS, DA Reutlingen, Eintrittskarrte zu den Einweihungsfeierlichkeiten

-

-

LKAS, DA Reutlingen, Best.-Nr. 3404, Skizze Strebepfeiler an der West-Seite

-

-

LKAS, DA Reutlingen, Best.-Nr. 3405, Skizze eines Bauornaments (Krabbe, bzw. Kriechblume)

-

-

LKAS, DA Reutlingen, Best.-Nr. 3406, Skizze der Emporenbrüstung (nur Ausschnitt)

-

-

LKAS, DA Reutlingen, Bestt.-Nr. 3406, Skizze von Steinmetz-Zeichen in der Marienkirche

11. Oktober 2021 | Anette Pelizaeus | Inventarisation

Der seit 1994 bestehenden Arbeitsgemeinschaft Inventarisation in der EKD gehören die hauptamtlichen Inventarisatoren/innen bzw. Kunstreferenten/innen der einzelnen Gliedkirchen der EKD an, die sich bei einer jährlich stattfindenden Tagung über ihre Erfahrungen und den jeweiligen Stand der Inventarisation austauschen. Zudem nimmt jeweils eine Rechtsperson der EKD zur Klärung juristischer Fragen an den Jahrestagungen teil. Mit den katholischen Bistümern besteht der Kontakt über die jeweiligen Sprecher der AG, die ebenfalls jährlich anwesend sind.

Höhepunkt der diesjährigen Tagung am 23./24. September im hessischen Hanau war der Besuch der Staatlichen Zeichenakademie Hanau. Die Akademie wurde bereits 1772 durch den damals in Hanau residierenden Grafen von Hanau-Münzenberg, Landgraf und Erbprinz Wilhelm iX. von Hessen-Kassel als Zeichenschule gegründet. Das Ziel der Ausbildungsstätte bestand zunächst in der Steigerung der Entwurfsqualität der Hanauer Gold- und Silberschmiede für Schmuck und Silbergerät. Bereits 1837 wurde das Fächerangebot erheblich erweitert und 1866 durch Julius Carl Raschdorff ein Neubau geschaffen. Durch die beiden Erweiterungsbauten von 1973 und 2005 stellt dieses nach dem Zweiten Weltkrieg wiederhergestellte Gebäude heute den Altbau dar. Heutzutage werden in der Stattlichen Zeichenakademie Goldschmiede, Silberschmiede, Metallbildner, Graveure, und Schmucksteinfasser mit handwerklicher Grundausbildung und Berufsfachschule mit Berufsfachschulabschluss ausgebildet. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Meisterprüfung abzulegen.

Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der AG war der Besuch äußerst spannend und aufschlussreich. Die Führung durch die Werkstätten der Gold- und Silberschmiede visualisierte die große Anzahl an Werkzeugen und die gewaltige Vielfalt an Formvorlagen für die Bearbeitung der Metalle, ermöglichte den Austausch mit den Lernenden bei ihren Entwürfen und zeigte ihre großartigen Ergebnisse und die Preise, die sie bei stattgefundenen Wettbewerben erworben haben. Nicht zuletzt verblüffte der Blick in die Bibliothek mit einem enorm großen Bestand an Werken zur Gold- und Silberschmiedekunst, zur Metallverarbeitung, zur Kunstgeschichte und zum Design.

Eine weitere Führung fand in der wallonisch-niederländischen Kirche Hanau statt, die 1597 von Graf Philipp Ludwig II. von Hanau-Münzenberg für niederländisch und französisch sprechende Glaubensflüchtlinge als reformierte Kirche gegründet und als Doppelkirche erbaut worden war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde lediglich die kleinere niederländische Hälfte wiederaufgebaut, während der größere wallonische Teil Ruine geblieben ist und heute in das Gemeindezentrum integriert ist. Das Rauminnere der mehrseitigen Kirche besticht durch zentrierte Verbundenheit zwischen den Gläubigen und der Kanzel an der Schnittstelle der beiden einstigen Kirchen.

-

-

In der Werkstätte der Silberschmiede in der Staatlichen Zeichenakademie Hanau

-

-

In der niederländisch-wallonischen Kirche in Hanau

-

-

Niederländisch-wallonische Kirche

11. Oktober 2021 | Jakob Eisler | Ausstellung

Vom 14. Oktober bis 31. Dezember 2021 wird in Ludwigsburg eine Ausstellung des Landeskirchlichen Archivs und des Stadtarchivs Ludwigsburg gezeigt.

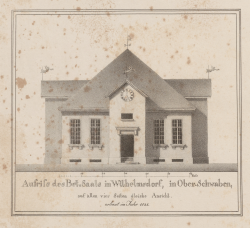

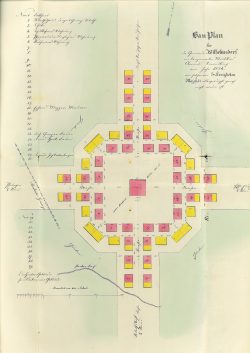

Gründer der Tempelgesellschaft, die im weitesten Sinne den pietistischen Strömungen Württembergs zuzurechnen ist, war der 1815 in Leonberg geborene Christoph G. J. Hoffmann, Sohn des Gründers der württembergischen Brüdergemeinde Korntal. Hoffmanns religiöse Erziehung in der Brüdergemeinde in Korntal und sein Theologiestudium an der Tübinger Universität prägten nachhaltig seine Vorstellungen von Glauben, Gesellschaft und Kirche. Zusammen mit dem ehemaligen Kaufmann Georg David Hardegg (1812–1879) aus Ludwigsburg, einem ausgewiesenen Demokraten, griff er die als Babel diskreditierte Amtskirche scharf an und warb für den Gedanken, neben der bestehenden Kirche ein neues Volk Gottes zu formen. Bald formierte sich um Hoffmann und Hardegg eine Gruppe namens Jerusalemsfreunde. 1856 gründeten sie eine Knaben- und Mädchenschule im Kirschenhardthof (einem Gehöft bei Marbach). Hier sollte die Jugend im Geiste des Tempels erzogen und aus ihrem Kreis sollten die künftigen Sendlinge für das Heilige Land rekrutiert werden.

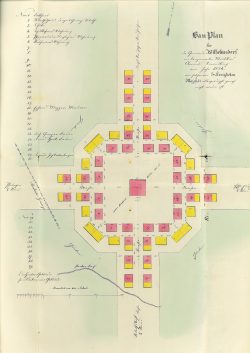

1861 wurde der Deutsche Tempel zu einer selbständigen religiösen Gemeinschaft mit Hoffmann als Bischof und Hardegg als Vorsitzendem. Die evangelische Kirche versuchte in den folgenden Jahren mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, die Anhänger der Templer zu bekämpfen. Der entscheidende Erfolg blieb ihr aber versagt. 1868 beschlossen die Templer, nach Palästina auszuwandern. 1869 wurde die Kolonie Haifa gegründet. Bis 1906 entstanden fünf weitere Siedlungen der württembergischen Templer: Jaffa (1869), Sarona (1871), Jerusalem (1873), Wilhelma (1902) und Bethlehem-Galiläa (1906). Die Blütezeit all dieser Kolonien lag im ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges.

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kam auch das Ende der Kolonien: Alle noch im Land verbliebenen Palästinadeutsche, Siedler wie Missionare, wurden von den britischen Mandatsbehörden interniert, ein Teil nach Australien verbracht, ein Teil gegen Juden aus dem deutschen Machtbereich ausgetauscht.

Bild: Der Salon bei Ludwigsburg circa 1850. Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung.

8. Oktober 2021 | Dorothea Besch | Jubiläum

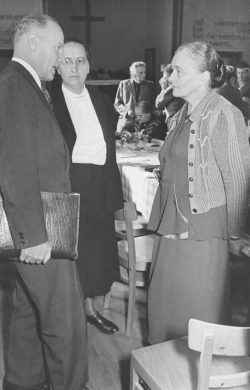

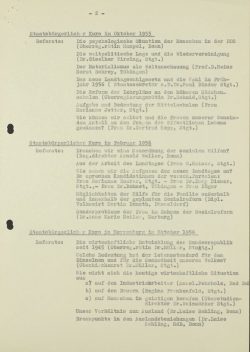

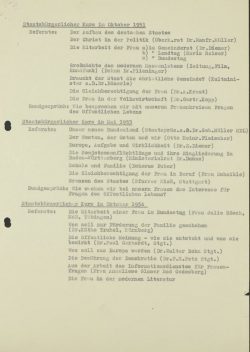

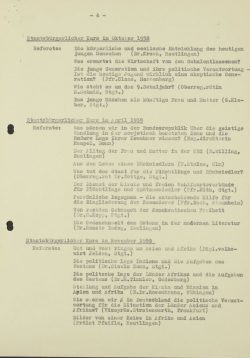

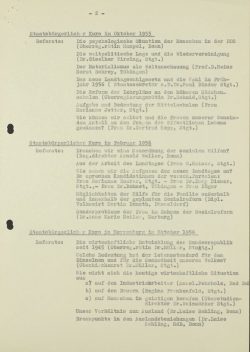

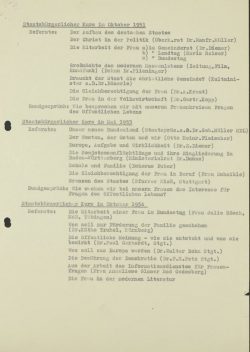

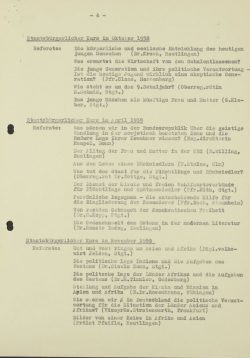

Das Feld der Politik sollten auch Frauen bestellen und aktiv mitgestalten können. Dieser Meinung war die Vorstandsfrau der Evangelischen Frauenarbeit in Württemberg, Maria Raiser, Landtagsabgeordnete der CDU und Vorsitzende des CDU-Frauenausschusses Nordwürttemberg. Die Evangelische Frauenarbeit in Württemberg – heute ist sie als Evangelische Frauen in Württemberg bekannt – wollten sechs Jahre nach Kriegsende die Frauen in den evangelischen Gemeinden und Mitgliedsverbänden für die Mitarbeit in der Demokratie gewinnen und die Möglichkeiten der politischen Partizipation ausschöpfen. Die Erfahrungen im Nationalsozialismus als bekennende Evangelische Frauen ihre Arbeit in den Gemeinden nur äußerst eingeschränkt fortführen zu können, war noch in zu guter Erinnerung. Die Demokratie wurde nun als Chance gesehen, sich aktiv einzubringen und die Rechte von Frauen einzufordern und zu vertreten. Ein Schritt in diese Richtung waren die Staatsbürgerliche Tagungen, deren erste vom 9. bis 11. Oktober 1951 im Gustav-Fischer-Haus der Evangelischen Diakonieschwesternschaft in Herrenberg stattfand. Ziel war es, Frauen über politische Zusammenhänge zu informieren, das Interesse dafür zu wecken und als Christinnen Gesellschaft und Politik mitzugestalten. Daher stand die Tagung unter dem Motto „Die Evangelische Frau und ihre Verantwortung für das öffentliche Leben.“ Neben den Referaten „Der Aufbau des deutschen Staates“ wurde u.a. darüber gesprochen, welche Aufgaben Frauen im Gemeinderat, Land- und Bundestag haben. Die Juristin Dr. Antonie Kraut, ehemalige Geschäftsführerin der Frauenarbeit der Evangelischen Landeskirche, referierte über die Gleichberechtigung der Frau. Die Tagung wurde ein Erfolg, wie aus dem Bericht einer Teilnehmerin zu entnehmen ist: „Die Zeiten sind gewesen, wo Christentum und Politik unvereinbar schienen. So ungern sich die Kirche auf die politische Kampfbahn begab: als die Thesen von Blut und Boden, von der Vernichtung unwerten Lebens und ähnliche Grundsätze aufgestellt wurden, musste sich die Kirche zum Worte melden. Heute im demokratischen Staate, wo es nicht mehr gilt: hie Regierung hie Volk, sondern jeder, auch die Frau, die Stimme laut werden lassen kann, wird die Gelegenheit meist nur zu kleinlicher Kritik wahrgenommen. Besonders die Frauen, von denen Sachkenntnis und tieferer Einblick oft nicht einmal angestrebt werden, haben viel versäumt. Es wird Zeit, dass sie aktiv ihren Einfluss geltend machen auf Gebieten, die das ganze Volk angehen, wie der Kampf gegen Schmutz und Schund, die Sozialgesetzgebung, Schule, Ehegesetz und Ähnliches. Eine Christenheit, die am politischen Leben nicht Anteil nimmt, verrät ihren Charakter als Salz der Erde“ (LKAS, K 6, 60, Bericht einer Teilnehmerin von der ersten Staatsbürgerlichen Tagungen 09.-11.10.1951.).

Die Staatsbürgerlichen Tagungen wurden bis 1989 von der Evangelischen Frauenarbeit veranstaltet. Von 1990 bis 1997 wurden die Tagungen als „Frau und Politik Tagung“ weitergeführt.

Das Inventar des Bestands K6 – Evangelische Frauenarbeit in Württemberg finden Sie hier.

-

-

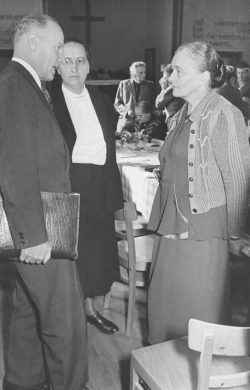

LKAS, K6, Nr. 771, links Ida Rall, Leiterin der Evangelischen Hausschwesternschaft, rechts, Maria Raiser, Vorsitzende der Frauenarbeit der Evangelischen Landeskirche

-

-

LKAS, K6, Nr. 775. Links, Oberin Gertrud Traub, Eva Scheel, unbekannte Schwester

-

-

LKAS, K6, Nr. 776.

-

-

LKAS, K6, Nr. 774.

-

-

LKAS, K6, Nr.772, Von links nach rechts: Miss Prof. Dr. DuBois, Frau Reiner, Frau Pecher, Baronin v. Tschaska, Frl. Dreiss, Schwester Lina Fegert

-

-

LKAS, K6, Nr. 773. Pfarrer Rieß bei der Bibelarbeit, links von ihm Antonie Kraut, rechts Oberin Traub

-

-

LKA, K6, Nr. 771. Von links nach rechts: Antonie Kraut, Hilde Wiedenhöfer, Alwine Ostermeyer

-

-

LKAS, K6, Nr. 59, S. 1

-

-

LKAS, K6, Nr. 59, S. 2

-

-

LKAS, K6, Nr. 59, S. 3

-

-

LKAS, K6, Nr. 59, S. 4

-

-

LKAS, K6, Nr. 60

27. September 2021 | Konstanze Grutschnig | Bibliothek

Am 13. und 14. September 2021 fand in der Augustinerkirche in Gotha die Tagung „Evangelische Kirchenbibliotheken. Desiderate und Perspektiven ihrer Erforschung“ statt. Die Veranstaltung wurde geleitet von Prof. Dr. Thomas Fuchs (Universitätsbibliothek Leipzig), Dr. Kathrin Paasch (Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt) und Prof. Dr. Christopher Spehr (Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena)Kooperation mit dem Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Eisenach und Magdeburg, sowie dem Freundeskreis der Forschungsbibliothek Gotha e.V.

„Es liegen viele Aufgaben vor uns – packen wir es an“ forderte Christopher Spehr (Universität Jena) auf der Tagung „Evangelische Kirchenbibliotheken. Desiderate und Perspektiven ihrer Erforschung“ in Gotha seine Zuhörer auf. Zuvor hatte er den Erschließungstand historischer Pfarrbibliotheken skizziert. Neben zwei Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (2016-2017) und in Nordthüringen (seit 2017) sind bisher nur einzelne Kirchenbibliotheken in Verbundkatalogen katalogisiert und damit ihre Bestände für die Forschung benutzbar gemacht worden. Eine Mammutaufgabe wie Thomas Fuchs (Universitätsbibliothek Leipzig) erklärte, da die genaue Zahl der evangelischen Kirchenbibliotheken nicht bekannt ist, die Bestände für den Arbeitsalltag der Pfarrerschaft keine Rolle mehr spielen und sie deshalb wenig beachtet werden. Oft sind sie in einem schlechten Erhaltungszustand und stehen an zu feuchten oder zu warmen Orten in Kirchen, Pfarr- oder Gemeindehäusern. Dennoch ist es lohnend, sie zu erschließen, denn in den historischen Beständen lassen sich häufig unikale und für die besitzende Gemeinde bedeutende Bücher entdecken. Besonders spannend ist es, wenn die Vorbesitzer ihre Ansichten in den Büchern vermerkt haben. So zeigte Helmut Liersch (Goslar) anhand der Halberstädter Büchersammlung in Goslar, wie sich der Sinneswandel des „altgläubigen“ Notars Andreas Gronewalt zum Anhänger Luthers nachvollziehen lässt.

Am Beispiel der Kirchenbibliothek von St. Annen in Annaberg erläuterte Thomas Thibault Döring (Universitätsbibliothek Leipzig), wie Kirchenbibliotheken im Laufe der Geschichte ihre Funktionen änderten, zusätzlich zu Rats-, Schul- oder Stadtbibliothek wurden und von Pfarrern, Lehrern, Ratsherren und Bürgern der Stadt genutzt wurden. Untergebracht waren die Büchersammlungen häufig in der Kirche, oft wurden auch eigene Anbauten für sie errichtet wie in Goslar oder in Wittenberg. In weiteren Vorträgen wurde auf die kulturhistorische Bedeutung von Büchern und Bibliotheken eingegangen und so stellten Insa Christina Hennen (Stiftung Leucorea Wittenberg) und Daniel Bohnert (Universität Duisburg-Essen) die Bedeutung der Ordiniertenbücher für die lutherische Gedächtniskultur dar oder erläuterte Michael Ludscheidt (Bibliothek d. Evangelischen Ministeriums Erfurt) die Memorialfunktion bürgerlicher Buchgeschenke. Nicht immer waren die Anschaffungen theologisch motiviert wie Christoph Nonnast (Universität Jena) anhand der Buchkäufe in Nordthüringen belegt. Hier priesen Autoren und Verlage ihre Werke – oft noch vor der Drucklegung – beim Fürsten an, der dann deren Ankauf in den Kirchengemeinden befahl.

Der Schwerpunkt der Vorträge lag auf dem mitteldeutschen Raum, doch mit dem Beitrag über die Geschichte der Konsistorialbibliothek in Stuttgart stellte Carsten Kottmann (Württembergische Landesbibliothek Stuttgart) auch ein Bespiel einer württembergischen Kirchenbibliothek vor. Welche Chancen die weitere Erfassung der Kirchenbibliotheken bieten, zeigten Christoph Nonnast, der die Ergebnisse des Erschließungsprojekts in Nordthüringen vorstellte, und Dietrich Hakelberg (Forschungsbibliothek Gotha), der die Möglichkeiten zur Visualisierung der Bestände mittels Geobrowser und Wortwolke präsentierte. Insgesamt war es eine gelungene und spannende Tagung, die gleichzeitig den Auftakt zum Projekt der EKM zur Erfassung historischer Kirchenbibliotheken ab 2022 bildet. Wer nun neugierig geworden ist, kann die Vorträge im nächsten Band des Leipziger Jahrbuch für Buchgeschichte nachlesen.

Foto: Sergej Tan, Forschungsbibliothek Gotha

21. September 2021 | Jakob Eisler | Bestand

Jakob Eisler bei der Einholung der letzten Papierakten des Difäm in Tübingen

In den Sommermonaten 2021 konnten die letzten Papierakten des Deutschen Instituts für ärztliche Mission (Difäm) aus den Jahren 1995 bis 2020 in Tübingen abgeholt werden, um diese zu bearbeiten und um das Papierarchiv vollständig in Stuttgart aufzubewahren. Somit wird sich das gesamte Difämarchiv für Benutzer in unserem Archiv befinden.

Das Landeskirchliche Archiv hatte schon im Jahre 2011 den Altbestand des Difäm übernommen und ließ es durch Dr. Jakob Eisler und Dr. Siglind Ehinger für die Jahre 1836 bis 1995 verzeichnen. Diese Akten beinhalteten auch die Altakten des medizinischen Missionsinstitutes Tübingen von 1841-1849, den Verein für Ärztliche Mission Stuttgart 1898-1972, und des Difäm bis 1995. Das Archiv ist erschlossen und das Inventar ist hier recherchierbar.

Im Jahr 1906 gründete der Unternehmer Paul Lechler das „Deutsche Institut für ärztliche Mission (DIFÄM) mit dem Ziel. Ausreisende Ärzte und Pflegekräfte sowie Theologen der verschiedenen Missionsgesellschaften in Deutschland auf ihren Auslandsaufenthalt vorzubereiten und in Tropenmedizin auszubilden bzw. ihnen medizinisches Basiswissen zu vermitteln. 1916 wurde in Tübingen die Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus errichtet.

Zum hundertjährigen Jubiläum der Tropenklinik erarbeitete das Landeskirchliche Archiv gemeinsam mit dem Difäm eine Ausstellung, die die bewegende Geschichte des Institutes und seiner Zweige darstellte.

In der aktuellen Corona-Pandemie setzt sich das Difäm für die gerechte Verteilung von Covid-19-Impfstoffen ein und fordert, diese zu einem globalen zugänglichen Gut zu machen.

Maßstab und Motivation für das Engagement des Difäm ist bis heute die christliche Ethik mit ihrer Herausforderung, für die Benachteiligten da zu sein.

17. September 2021 | Jakob Eisler | Interkultur, Palästina, Veröffentlichung

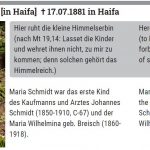

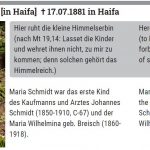

Dr. Jakob Eisler, Mitarbeiter des Landeskirchlichen Archivs, und Ulrich Gräf, Kirchenoberbaudirektor der evangelischen Landeskirche in Württemberg i.R., arbeiten derzeit an einer aufwändigen Dokumentation der Friedhöfe mit ihren Grabsteinen in Haifa und Jerusalem, sowie der aufgelösten Friedhöfe in Bethlehem/Galiläa, Waldheim im Norden; Jaffa (Mount Hope), Sarona und Wilhelma im Süden.

Zum ersten Mal werden in einer großangelegten Dokumentation alle Grabsteine und, soweit erfassbar, auch alle beerdigten Personen der schwäbischen Templer in Israel vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen die Darstellung der Grabsteine und die Stellung und Bedeutung der beerdigten Personen in den Templergemeinden. In Kurzbiographien werden die familiären Hintergründe beschrieben und auch auf verwandtschaftliche Beziehungen zu anderen Personen, die auf den Friedhöfen beerdigt sind, verwiesen. Die Hinweise auf die wirtschaftlichen und kulturellen Aktivitäten der Templer zeigen einmal mehr auf, welch große Bedeutung die Templer mit ihren Siedlungen auf die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung in Palästina und Israel im 19. und 20. Jahrhundert gehabt haben.

In Registern zu den Koordinaten der Grabsteine, einem Namens-Register aller beerdigten Personen können leicht die einzelnen fast 2.000 dokumentierten Personen gefunden werden. Durch eine Herkunftsliste können die Orte, aus denen die schwäbischen Templer in das damalige Palästina ausgewandert sind, nachvollzogen werden. Die Vielzahl der Orte vor allem aus dem damaligen Königreich Württemberg und darüber hinaus aus dem deutschen Kaiserreich, nicht zu vergessen aus den USA und Osteuropa, ist erstaunlich.

Einen weiteren Schwerpunkt der Dokumentation der Grabsteine bilden die vielen Inschriften, Bibelzitate, Trauersprüche und Gedichte, die ein Licht auf die Bibeltreue der Templer werfen und ihren festen Glauben bezeugen. Die Liste der Bibelstellen ist wie ein Gang durch das Alte und Neue Testament, die Vielzahl der Bibelstellen beweist die Bibelkenntnis der Templerfamilien.

80 Jahre Grabsteinkunst, von 1870 bis zum 2. Weltkrieg, belegen, dass die Templer die Entwicklungen in der Grabsteingestaltung im Deutschen Reich kannten und an ihre Verhältnisse und Materialmöglichkeiten im damaligen Palästina anpassten. Daraus ergibt sich ein interessanter Querschnitt der Grabsteinformen und dem Grabsteindekor vom Historismus bis in die 1930er Jahre.

Abgerundet wird die Dokumentation aller Grabsteine der schwäbischen Templer in Israel mit einem geschichtlichen Überblick der Friedhöfe und einem Einblick in die Begräbnis- und Trauerriten der Templer. Die verwendete Literatur und Quellen ergeben im Literaturverzeichnis eine nahezu komplette Übersicht über die Literatur und die Quellen zu den Templern. In zwei Bänden umfasst die Dokumentation der Friedhöfe rd. 700 Seiten und wird im Frühjahr 2022 im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart erscheinen.

Beitragsbild: Friedhof in Jerusalem

-

-

Friedhof in Haifa

-

-

-

-

-

-

Beispiel der Dokumentation

10. September 2021 | Anette Pelizaeus | Kirchen, Kunstgeschichte

„Sein und Schein“ – das Motto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals“ trifft gerade für die Stadtkirche in Freudenstadt in vielerlei Hinsicht zu, und zwar nicht allein, weil sie mit einem schmuckvollen, im Dachstuhl aufgehängten Scheingewölbe und dem berühmten frühmittelalterlichen Lesepult ausgestattet ist, sondern auch deshalb, weil sie von Mai 2019 bis Juni 2021 im Innenraum aufwändig renoviert und am 13. Juni dieses Jahres feierlich wieder eingeweiht wurde. Nun erstrahlt die Kirche wieder in neuem Glanz!

Die Stadtkirche hat die für Württemberg einzigartige Gestalt einer Winkelhakenkirche. Sie wurde von Heinrich Schickhardt im Auftrag von Herzog Friedrich I. von Württemberg ab 1601 im Stil der Spätrenaissance erbaut. 1608 konnte bereits der erste Gottesdienst in der Kirche gefeiert werden und 1615 kam der gesamte Kirchenbau mit dem Ausbau der Türme zu seinem Abschluss. Der Grund für die winkelförmige und somit gänzlich ungewöhnliche Grundrissdisposition lag in der städtebaulichen Situation. Die Kirche nämlich sollte in das winkelförmig angeordnete Ensemble der Marktplatzbebauung mit Rathaus, Kaufhaus und Spital der 1599 eigens von Herzog Friedrich gegründeten Stadt einbezogen werden.

Der helle, ganz weiß gefasste Innenraum mit einer vierseitigen, jeweils an den Innen- und Abschlussseiten der beiden Kirchenschiffe entlanglaufenden Empore wird durch das Marienportal auf der Nordseite betreten. Im Winkel zwischen den beiden Kirchenschiffen befindet sich der Altarbereich, der bereits 2003 umgestaltet und leicht erhöht wurde. Dort befinden sich hintereinander angeordnet Altar und Kanzel und links neben dem Altar das frühmittelalterliche Lesepult mit Darstellung der vier Evangelisten am Schaft desselben, das insofern so eindrucksvoll ist, als sich im Pultkasten ein Loch vermutlich zum Einstellen eines Weihrauchfasses bei der Lesung der Heiligen Schrift befindet, welches bei der Verwendung im Mittelalter den Eindruck vermittelte, als ströme aus den Öffnungen der Evangelisten Rauch. Es schien also so, als ob die Evangelisten selbst das Wort Gottes verkündeten. In diesem Sinne stellt auch dieses besondere Ausstattungsstück ein außerordentliches Exempel für „Sein und Schein dar“! Rechts neben dem Altar an der Außenwand des nördlichen Kirchenschiffes befindet sich das spätgotische Kruzifix und links vor dem Altarbereich der frühmittelalterliche Taufstein, so dass die Prinzipalstücke und die liturgisch wichtigsten Elemente des Gottesdienstes im Zentrum des Kirchenraumes gelegen sind und von beiden Kirchenschiffen aus in gleicher Weise wahrgenommen werden können. Die Hauptorgel befindet sich auf der auf zwei Säulen ruhenden Westempore des nördlichen Kirchenschiffes und die kleine Schott-Orgel östlich des Altarbereiches. Beide Kirchenschiffe werden von einem nach dem Zweiten Weltkrieg wiederhergestellten Scheingewölbe mit skulpierten Schlusssteinen und dem Engelschor an den Gewölbeanfängern überspannt.

Wie aber muss man sich den ursprünglichen Innenraum der Freudenstädter Stadtkirche vorstellen? Im Innenraum der Anlage wurden schon ursprünglich Altar und Kanzel im Vierungsquadrat in der Südwestecke angeordnet, während sich der eigentliche, aber durch das Gestühl auf Altar und Kanzel ausgerichtete Kirchenraum im Nordflügel befand. Der Taufstein kam neben dem Altar auf der Grenze zum Ostflügel zu stehen, so dass auch dieser von allen Seiten gut in Augenschein genommen werden konnte. Die Orgel wurde aus akustischen Erwägungen im Chor aufgestellt, so dass auch sie gut sichtbar war. Seit dem 19. Jahrhundert – vorher existierte gar kein Gestühl in der Kirche – saßen die Frauen in vier Bankblöcken mit freiem Mittel- und Quergang, unter der Kanzel die Mädchen und Laienschüler, die Männer nach Berufsständen getrennt auf der Empore und die Jungen auf der kleinen Empore im Polygon des Ostflügels. Während also der Nordflügel mit Gestühl für die Frauen ausgestattet war, blieb der Ostflügel im Erdgeschoss nahezu leer. Hier saßen die Gläubigen auf der Empore, aber alle hatten, egal wo sie sich befanden, den klaren Achsenbezug auf Kanzel, Altar und Orgel.

Die Emporenbrüstungen waren mit Bildszenen des Alten und Neuen Testamentes aus bemaltem Stuck, gefertigt von Kalkschneider Gerhardt Schmidt, verziert. Der Zyklus begann mit der Schaffung von Himmel und Erde und allen Kreaturen, es folgte die Herstellung der Welt, die Erschaffung von Adam, die Sintflut, die Bootsfahrt Christi über das tobende Meer, die Beschneidung Jesu, die Taufe Jesu, Jesu Speise mit den Jüngern, das Abendmahl, Jakobs Kampf mit dem Engel, Christus am Ölberg, die eherne Schlange, die Kreuzigung, Jona und der Fisch, die Auferstehung, die Himmelfahrt des Propheten Elias, die Himmelfahrt Christi, das Pfingstwunder, der Heilige Geist in Gestalt einer Taube, die Verfolgung der Christen, die Verfolgung der Kirche, König Salomo, das Jüngste Gericht und schließlich das himmlische Leben. Zwischen diesen Szenen befanden sich die Darstellungen von 16 Propheten.

Die weiß getünchten Wände kontrastierten mit den Laibungen und architektonischen Rahmenumfassungen der Fenster und Portale in den Farben Rotbraun, Blau, Weiß und Gold.

Der Innenraum wurde zusammen mit einem spätgotischen vierteiligen Chorstuhl von 1488 aus der Werkstatt des Ulmer Bildschnitzers Konrad Widmann, dem gotischen Steinaltar und der Kanzel mit Schalldeckel im Zweiten Weltkrieg vernichtet und bereits in den Jahren 1947-1950 wiederhergestellt. Weitere Renovierungen erfolgten 1981/1982 und 2003.

Die Winkelhakenkirche in Freudenstadt hatte zwar nicht die Nachfolge wie die Querkirche der Schlosskirche in Stuttgart, stellt aber gerade durch ihre besondere, der neuen lutherischen Lehre entsprechenden Raumkonfiguration im Rahmen einer städtebaulichen Gesamtkonzeption einen wesentlichen Erinnerungsort dar, in welchem „Sein und Schein“ sowohl in der Architektur als auch in der Ausstattung eine wichtige Rolle spielen.

-

-

Frühmittelalterliches Lesepult mit der Darstellung der vier Evangelisten

-

-

Empore

-

-

Kleine Orgel

-

-

Altar und Kanzel im Winkel der Kirche

-

-

Große Orgel

-

-

16. August 2021 | Andreas Butz | Jubiläum, Nachlass

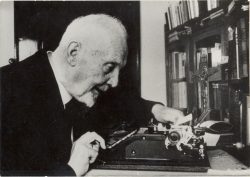

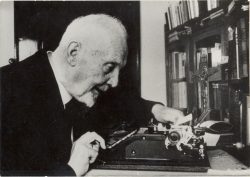

Landesbischof Theophil D. Wurm an der Schreibmaschine, an der er oft selbst die Entwürfe seiner Briefe verfasste. LKAS, Bildersammlung.

Im August des Jahres 1941 wurde die als „Aktion T4“ – benannt nach der zuständigen Dienststelle für die Krankenmorde in der Tiergartenstraße 4 in Berlin – bezeichnete systematische Tötung von psychisch kranken und körperlich behinderten Menschen, die Euthanasie, offiziell abgebrochen. Etwa 70.000 Anstaltsbewohner waren vom Beginn der Aktion Anfang 1940 bis zu ihrem Ende ermordet worden. Protest von kirchlicher Seite führte zur Einschränkung des Euthanasieprogramms.

Im September 1939, gleichzeitig mit Kriegsbeginn, hatte Hitler, angeordnet, unheilbar Kranken den „Gnadentod“ zu gewähren. Binnen kurzer Zeit wurde daraufhin die Organisation der Tötung von nach Ansicht der Nationalsozialisten von unheilbar Kranken vorangetrieben. So auch in Württemberg. Im Oktober 1939 wurde die der Stuttgarter Samariterstiftung gehörende Anstalt Grafeneck beschlagnahmt und zu einem Vernichtungsort umgewandelt. Ab Frühjahr wurden die zur Tötung ausgewählten Menschen in den verschiedenen Einrichtungen von Bussen abgeholt, deren Scheiben grau getüncht waren. Angeblich sollten sie verlegt werden. In Wirklichkeit wurden sie auf Schloss Grafeneck in einen Duschraum gebracht, in dem sie mittels Zufuhr von Kohlenoxid ermordet wurden. Die Leichen wurden anschließend verbrannt und den Angehörigen die Urne mit einem Totenschein, der auf einen Tod durch eine Krankheit lautete, zugesandt. Die Einäscherung habe aufgrund seuchenpolizeilicher Vorschriften stattgefunden.

Früh wurden die wahren Hintergründe der Todesfälle bekannt. Als erster Landesbischof, aber auch erst am 19. Juli 1940, entschloss sich Theophil Wurm zu einem Protestschreiben an Reichsinnenminister Wilhelm Frick, das sich in mehreren Abschriften im Nachlass Wurms im Landeskirchlichen Archiv findet. In seinem sechsseitigen Brief stellt der der nationalsozialistischen Ideologie die christliche Ethik entgegen. Er warnt vor einem Sittenverfall, der „auch den Verfall des Staates nach sich ziehen würde“. Weitere Schreiben an hohe Partei- und Regierungsstellen folgten. Er wandte sich auch an das Oberkommando der Wehrmacht, deren Soldaten nach einer unheilbaren Verwundung ebenfalls die Euthanasie droht. Er wies darauf hin, mit dem Hinweis, welche Folgen solche Handlungen für die Moral der Truppe haben würden.

Wurm blieb mit seinem Protest nicht alleine. Insbesondere die Predigten des Münsteraner Bischofs von Galen, die auch publiziert wurden, wiesen eindringlich auf das Unrecht hin. Die katholischen Bischöfe protestierten im Juni 1941 auch mit einem Hirtenbrief gegen das Verbrechen. Es ist davon auszugehen, dass es der kirchliche Protest war, der zum Abbruch der Aktion führte. Inoffiziell wurden aber weiterhin solche Euthanasiemorde durchgeführt.

-

-

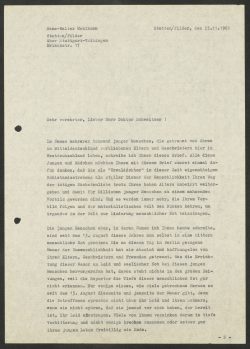

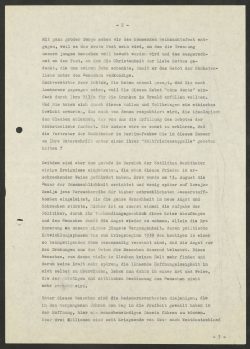

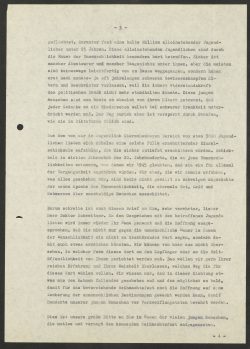

Protestschreiben Theophil Wurms an Reichsinnenminister Frick vom 19.7.1940, Gesamtdokument mit 6 Seiten. LKAS, D1, Nr. 113.

-

-

-

-

-

Weiterführende Links:

Epochenartikel zum Nationalsozialsmus in Württembergische Kirchengeschichte Online

Beitrag „Der nationalsozialistische Krankenmord“ in Württembergische Kirchengeschichte Online

Informationen zum Widerstand gegen die Aktion T4 auf Christlicher Widerstand

13. August 2021 | Dorothea Besch | Jubiläum, Zeitgeschichte

Bau der Berliner Mauer 1961, Hintergrund Brandenburger Tor. Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung, Nr. 8958.

Im Jahr 2021 können sich viele Menschen gar nicht mehr vorstellen, wie es sich konkret auswirkte, als vor 60 Jahren, am 13. August 1961, eine Mauer gebaut wurde, die Deutschland in Ost und West teilte. Diese „Mauer“, so der Sprachgebrauch Westdeutschlands – in Ostdeutschland wurde sie von staatlicher Seite „Antifaschistischer Schutzwall“ genannt – brachte Leid und Schmerz über viele Familien, die Angehörige im jeweils anderen Teil Deutschlands hatten und von diesen nun getrennt wurden. Besuche waren nur von West- nach Ostdeutschland möglich und das ausschließlich nach vorheriger staatlicher Genehmigung.

Für Menschen wie Hans-Walter Mehlhorn, dem Leiter der Evangelischen Jugendaufbaugilden in Württemberg, war es offensichtlich, dass der Mauerbau für Viele eine Tragödie bedeutete. Er arbeitete mit geflüchteten Jugendlichen aus der damaligen DDR in den Jugendaufbaugilden zusammen und wusste daher, wie sehr die Jugendlichen unter der Trennung von Eltern, Freunden und Freundinnen litten. Mehlhorn versuchte in einem Brief an den berühmten Pazifisten Albert Schweitzer, der damals als Mediziner ein Hospital im afrikanischen Urwald leitete, diesen davon zu überzeugen, dass „es Ihnen allein möglich ist, mit der Kraft des Wortes eine Bresche in die Mauer der Unmenschlichkeit zu schlagen.“ Der Briefwechsel findet sich im Bestand Diakonisches Werk Württemberg (L1).

Lesen Sie den bewegenden Brief Mehlhorns an Albert Schweitzer und dessen Antwort darauf. Für weitere Informationen stehen der Beitrag „Neue Formen der „Jugendsozialarbeit – die Aufbaugilden des Evangelischen Hilfswerks“ zur Verfügung.

-

-

Briefwechsel Mehlhorn – Schweitzer. LKAS, L1, Nr. 889.

-

-

-

-

-

-

-

-

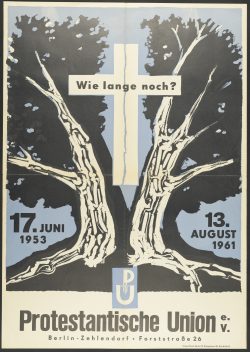

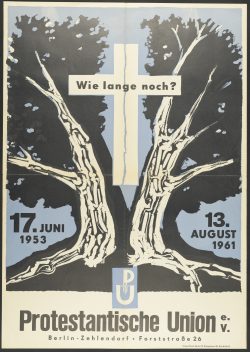

Plakat der Protestantischen Union. LKAS, Plakatsammlung, Nr. 309.

9. August 2021 | Konstanze Grutschnig | Bibliothek

Ein Denkmal im Denkmal : gut versteckt, im Raum über der Sakristei der Stadtkirche St. Dionys in Esslingen steht die denkmalgeschützte Kirchenbibliothek. In diesem Film nimmt Herr Albrecht Braun Sie mit auf eine Entdeckungsreise zur Bibliothek und ihrer Geschichte. Möchten Sie noch mehr wissen? Die Bestände sind katalogisiert und können über den Zentralkatalog der Landeskirchlichen Zentralbibliothek recherchiert werden. Außerdem stellt Herr Braun regelmäßig außergewöhnliche Bücher in der Rubrik „Das besondere Buch“ vor.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

6. August 2021 | Lara Arnold | Allgemein

Den ersten Gedanken, den viele mit einem Archiv verbinden, ist sicherlich „ein paar Akten und ziemlich viel Staub und ziemlich langweilig“. Nach einem Jahr FSJ im Landeskirchlichen Archiv kann ich definitiv sagen, ja Akten gibt es und definitiv auch eine Menge Staub, aber bestimmt nicht so viel wie immer alle denken. Langweilig war es mir hingegen in den letzten zwölf Monaten nicht. Während diesem Zeitraum durfte ich sämtliche Bereiche, die das Archiv zu bieten hat, kennenlernen. Von dem Besuch eines Pfarrarchivs, über die Erschließung eines Bestandes (das sind die Berge an Akten, an die immer alle denken) bis hin zur Beantwortung von Benutzeranfragen war alles dabei.

Den ersten Gedanken, den viele mit einem Archiv verbinden, ist sicherlich „ein paar Akten und ziemlich viel Staub und ziemlich langweilig“. Nach einem Jahr FSJ im Landeskirchlichen Archiv kann ich definitiv sagen, ja Akten gibt es und definitiv auch eine Menge Staub, aber bestimmt nicht so viel wie immer alle denken. Langweilig war es mir hingegen in den letzten zwölf Monaten nicht. Während diesem Zeitraum durfte ich sämtliche Bereiche, die das Archiv zu bieten hat, kennenlernen. Von dem Besuch eines Pfarrarchivs, über die Erschließung eines Bestandes (das sind die Berge an Akten, an die immer alle denken) bis hin zur Beantwortung von Benutzeranfragen war alles dabei.

Pfarrarchive, Bildmaterial, Heimakten, Exponate der Musealen Sammlung, Scanner und Benutzeranfragen geben einen übergreifenden Einblick darin, was ich die letzten zwölf Monate über erarbeitet und entdeckt habe. Nach einigen kleineren Einstiegsaufgaben, wie eine Schulung in der Paläografie und den Verzeichnisprogrammen, ging es auch direkt zu meinem ersten größeren Projekt. Dem Erschließen eines Pfarrarchivs, das zu meiner Freude auch in der Nähe meines Heimatortes lag und ich somit das ein oder andere Mal schmunzeln konnte, wenn ein bekannter Ort oder Firmen erwähnt wurden, die es auch heute noch gibt.

Der nächste Projektpunkt hat mich wohl auch die meiste Zeit während meines FSJs begleitet, die Digitalisierung. Seien es Tonbandaufnahmen, die Digitalisierung mit einem hochmodernen Archivscanner oder doch noch ganz altmodisch mit einem normalen Scanner. Dabei habe ich mit Exponaten aus der Grafiksammlung der Musealen Sammlung, Aktenbeständen oder auch schwarz-weiß Fotos und Farbfotos gearbeitet. Sei es für die digitale Langzeitarchivierung, einer Ausstellung oder für Benutzeranfragen, alles war dabei. Auch im Bereich der Bildarchivierung hatte ich einige Projekte. Vom Erschließen, Bewerten und Auskassieren und anschließenden verpacken des Bildmaterials habe ich alles gemacht. Die hauptsächlichen Themenbereiche dabei waren Einrichtungen der Diakonischen Werke, wie beispielsweise Kinderheime oder Einrichtungen des Samariterstifts. Dass es dabei nicht nur um Farbfotos geht, war ziemlich schnell klar. So habe ich im Verlauf der unterschiedlichen Projekte diverse Bildmaterialien kennengelernt. Die Häufigsten dabei waren sicherlich Dias und schwarz-weiß Fotos, aber auch, Negative, Glasplatten oder natürlich Farbfotos. Dabei habe ich vor allem eines gelernt, bei der Arbeit mit Bildmaterial IMMER Handschuhe tragen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch die fachgerechte Verpackung und Lagerung des Materials, das gilt sowohl für Bildmaterial als auch für sämtliche andere Archivalien.

Das letzte größere Projekt während meines FSJs war, die Erschließung von Heimakten aus einem Kinderheim der Diakonischen Werke.

Zudem habe ich während der gesamten Zeit auch einige überraschendere Funde getätigt, von Autoschlüsseln, Ausweisdokumenten, die Kartonagen mit der Aufschrift „nonfat dry milk / donated by the United States of America / to be sold or exchanged / store in cool, dry place“, einer 1 $ Münze oder ein Mittel gegen Herzinsuffizienz.

Und wer jetzt denkt, dass Archivarbeit nicht körperlich anstrengend sein kann, der war noch nie dabei, im Magazin Pfarrarchive zu bewerten, auskassieren und zu verpacken. Denn wer einmal den ganzen Tag Amtskalender, Kirchenbücher und sonstige Akten (Achtung hier ist der staubige Teil, an den immer alle denken) durch das Magazin getragen hat und diese verpackt und wieder zurückgestellt hat, kann sicherlich alle vom Gegenteil überzeugen.

Somit kann ich nach fast zwölf Monaten sagen, dass ich die passende Mischung aus „Schreibtischarbeit“ und ausreichendem „Archivsport“ in den Magazinen hatte.

Es gibt so viel mehr in einem Archiv zu entdecken als man vielleicht auf den ersten Blick erahnen kann. Man kann durch die verschiedensten Materialien sei es Schriftgut oder Bildmaterial in längst vergangene Zeiten eintauchen und diese so einmal auf eine ganz eigene Art und Weise erleben.

21. Juli 2021 | Andreas Butz | Jubiläum, Nachkriegszeit

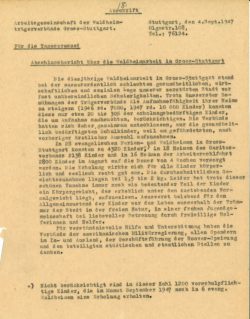

Wie auf der Internetpräsenz der Landeskirche im aktuellen Beitrag zu den Gedenktagen berichtet wird, begann die Waldheimarbeit in der württembergischen Landeskirche im Sommer 1921. Der damalige Stuttgarter Jugendpfarrer Wüterich führte damals für die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart auf dem Platz des Stuttgarter Jugendvereins im Feuerbacher Tal erstmals eine Waldheimfreizeit für Kinder durch. Er sah in den Waldheimferien die einmalige Chance, Kindern ein Stück christlicher Lebensgemeinschaft zu ermöglichen. Die Gründung weiterer Ferienwaldheime in Stuttgart und in anderen Regionen der Landeskirche wurden dadurch inspiriert. Bereits im Jahr 1928 gab es in Stuttgart acht Ferienwaldheime. Im Jahr 1923 nahmen insgesamt rund 2.000 Kinder in Stuttgart an den Waldheimferien teil. Im Jahr 1936 waren es schon 6.000 Kinder.

Wie auf der Internetpräsenz der Landeskirche im aktuellen Beitrag zu den Gedenktagen berichtet wird, begann die Waldheimarbeit in der württembergischen Landeskirche im Sommer 1921. Der damalige Stuttgarter Jugendpfarrer Wüterich führte damals für die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart auf dem Platz des Stuttgarter Jugendvereins im Feuerbacher Tal erstmals eine Waldheimfreizeit für Kinder durch. Er sah in den Waldheimferien die einmalige Chance, Kindern ein Stück christlicher Lebensgemeinschaft zu ermöglichen. Die Gründung weiterer Ferienwaldheime in Stuttgart und in anderen Regionen der Landeskirche wurden dadurch inspiriert. Bereits im Jahr 1928 gab es in Stuttgart acht Ferienwaldheime. Im Jahr 1923 nahmen insgesamt rund 2.000 Kinder in Stuttgart an den Waldheimferien teil. Im Jahr 1936 waren es schon 6.000 Kinder.

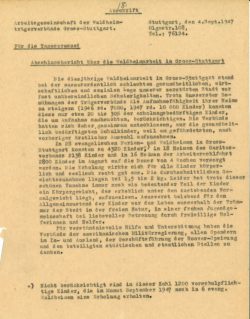

Anhand des hier abgebildeten Dokuments aus dem Bestand des Dekanatsarchivs Stuttgart, das sich in der Bestellnummer 422 fand, wird deutlich, dass dieser Waldheimarbeit in der Nachkriegszeit eine besondere Bedeutung zukam. Die Stadt Stuttgart war durch den Krieg zu einem erheblichen Teil zerstört und es herrschte Lebensmittelknappheit. Selbstverständlich war für die meisten Stuttgarter Familien in dieser Notzeit auch kein erholsamer Sommerurlaub denkbar. Wie aus dem hier abgebildeten Abschlussbericht der Arbeitsgemeinschaft der Waldheimträgervereine Groß-Stuttgarts des Jahres 1947 hervorgeht, war der Bedarf an Waldheimplätzen sehr viel höher als das Angebot. Zwar hatte man es geschafft, etwa 10.000 Plätze bereitzustellen. Dies genügte jedoch nur für 20-30 % der Aufnahmegesuche von erholungsbedürftigen Kindern. Die Auswahl beschränkte sich dann auf die gesundheitlich gefährdetsten Kinder nach ärztlicher Entscheidung. Häufig waren die Kinder unterernährt. Die Kinder kamen in den 28 evangelischen Waldheimen, in den 18 Caritas-Waldheimen und den 16 Waldheimen der Arbeiterwohlfahrt unter und wurden dort von freiwilligen Helferinnen und Helfern betreut. Die Arbeit wurde durch die amerikanische Militärregierung und in- und ausländischen Spendern und Hilfsorganisationen unterstützt.

14. Juli 2021 | Andrea Kittel | Jubiläum, Museale Sammlung

Im Jahr 1955 wurde ein für die damalige Zeit völlig neues Spiel in die evangelische Jugendarbeit eingeführt: Indiaca – ein Spiel das Sport, Spaß und Gemeinschaftserlebnisse auf luftig leichte Art zusammenbringt.

Indiaca ist leicht erlernbar, sodass jeder mitmachen kann, spontan und fast überall, zu zweit oder in der Gruppe, im Kreis oder übers Netz, in der Halle, im Park, auf der Wiese im Zeltlager – sogar bei Bergfreizeiten lässt es sich spielen, denn hier rollt kein Ball davon.

Indiaca ist eine Mischung aus Federball und Volleyball. Geschlagen wird das Spielgerät mit der flachen Hand, und letztlich geht es immer darum, es durch Zuspielen so lange wie möglich in der Luft zu halten. Die Federn sorgen für die Balance beim Flug.

Die Ursprünge des Spiels liegen in Brasilien. Von der indigenen Bevölkerung wird es seit Jahrhunderten gespielt und heißt dort Peteca. Der Kölner Sportlehrer Karlhans Krohn brachte es 1936 nach Deutschland, nachdem er am Strand der Copacabana Jugendliche bei ihrem Spiel beobachtet hatte. In der Nachkriegszeit verbreitete es sich unter dem Namen „Indiaca“ (aus „Indianer“ und „Peteca“) zuerst in der kirchlichen Jugendarbeit und im CVJM. Inzwischen ist das Spiel weltweit verbreitet.

Noch heute gehört Indiaca zum Programm der Jungscharen, Jugendgruppen und auf Freizeiten des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg dazu. Über die Jahre hat sich das Jungscharspiel zu einem allgemeinen Freizeitvergnügen und zum Wettkampfsport weiterentwickelt. Neben zahlreichen Hobbyturnieren in Bezirken und Orten gibt es in Württemberg die Eichenkreuz-Liga. Eine Turnierserie mit Wettkampfcharakter und die Qualifikation zur Deutschen Eichenkreuz-/CVJM-Meisterschaft.

HINWEISE

Bestand: K 24 ejw

Link: EJW feiert – Evangelisches Jugendwerk in Württemberg (ejw)

-

-

Indiaca als Jungenschaftsspiel, 1950er Jahre. K 24, Bildarchiv Nr. 229_8

-

-

Indiacaturnier, 1980er Jahre. K 24, Bildarchiv Nr. 999_5

-

-

Indiaca-Regeln, 1980er Jahre, K 24, 1457_1

-

-

Deutsche CVJM-Jugend-Indiaca-Meisterschaft 1990 in Mössingen. K 24, 1438_1

-

-

Tafel der Indiaca- Landesmeisterschaften des ejw, 1971-1985. Museale Sammlung, Nr. 13.001-89

-

-

Museale Sammlung, Nr. 13.001-67

-

-

Museale Sammlung, Nr. 13.001-64

-

-

Museale Sammlung, Nr. 13.001-66

-

-

Museale Sammlung, Nr. 13.001-65

7. Juli 2021 | Uwe Heizmann | Kurioses

In den letzten Wochen erlebte Baden-Württemberg mehrere zum Teil heftige Unwetter. Dabei kam glücklicherweise nur eine geringe Anzahl an Menschen ums Leben (wobei jeder Tote einer zu viel ist). Außerdem kam es zu nicht unerheblichen Sachschäden.

In den letzten Wochen erlebte Baden-Württemberg mehrere zum Teil heftige Unwetter. Dabei kam glücklicherweise nur eine geringe Anzahl an Menschen ums Leben (wobei jeder Tote einer zu viel ist). Außerdem kam es zu nicht unerheblichen Sachschäden.

Auch in früheren Zeiten forderten Unwetter ihren Tribut. Aufgrund fehlender systematischer Wetteraufzeichnungen findet man darüber jedoch nur selten Berichte. Wenn, dann sind diese meist in spezielle Chroniken oder auch in Kirchenbüchern zu finden.

Vor genau 243 Jahren, am 7. Juli 1778, ereignete sich zwischen Hallwangen und Aach, heute Ortsteile von Dornstetten, ein starker Wolkenbruch, in dessen Folge das Flüsschen Glatt derart anschwoll, dass die Flut im etwa drei Kilometer südlich gelegene Glatten schwere Verwüstungen anrichtete und das Leben von fünf Menschen – nahezu eine ganze Familie – auslöschte. Ein totes Mädchen wurde erst im sieben Kilometer flussabwärts gelegene Leinstetten, heute Ortsteil von Dornhan, gefunden. Ebenfalls durch die Flut mitgerissenes Vieh wurde teilweise über 23 Kilometer bis nach Horb am Neckar oder sogar über 40 Kilometer bis nach Rottenburg am Neckar fortgespült.

Der ganze Bericht über das Unglück und die Folgen ist im Totenregister von Glatten zu finden und lautet:

„[Am Dienstag] den 7. Julii abends [zwischen] 6 – 7 [Uhr] wurde die hiesige Innwohnerschafft durch plözlich und grausamen Anlauf des Wassers Glatt in eine unbeschreibliche grosse Noth und Schrecken versezet. Ein gegen 1 1/2 Stund oberhalb im Thal, und zwar zwischen Hallwangen und Aach, entstandener starcke Wolckenbruch verursachte, daß das Wasser, die Glatt genannt, auf einmal mehr als mannshoch, ohne einen Tropfen hiesigen Orts vorher zu regnen, und in wenigen Augenblicken gegen 16 Schuh [1 Schuh = ca. 28,6 cm] hoch in den hiesigen Flecken eingedrungen. Ein ganzes Hauß wurde durch die hefftige Wellen des Wassers, und wegen herbeigekommenen vielen Holtzes von 60 biß 70 Schuh lang, vom Fundament aus aufgehoben, umgedreht und eingestürzt; viele andere Häußer grausamlich beschädiget; die Brücke über die Glatt wurde eingerissen und fortgespült. Eine Reib- und eine Lohmühle wurden auch von ihrem Ort weggerißen, und 3 Mühlen auf das übelste ruinirt. Zerschiedene [!] Gattung Vieh, welche zum Theil das Wasser mit den Krippen an denselben angebunden, fortgeflözet, und davon noch an den Krippen angebunden in Horb und Rothenburg ausgestoßen, giengen hiebei zu Grunde. Fruchtbare Bäume, auch Felben und Aehrlen, wurden mit der Wurzel ausgerißen und fortgeflözt, oder wie Schilfrohr abgebrochen, obschon solche 1 und 2 Schuh dick gewesen. Mit dem ersten von Grund aus weggerißenen und eingestürzten Hauß haben ihr Leben, ohne menschmöglich geweßte Rettung, elendiglich eingebüßet, und sind erst am folgenden Tag unter dem Schutt wieder vorgefunden worden folgende Personen:

Anna Magdalena, Joh. Michael Zieglers, Bürger und Wagner allhier uxor [= Ehefrau], als hochschwanger, 35 Jahr, 8 Monate, 18 Tag

mit ihren nachstehenden Kindern:

Joh. Michael Ziegler, 11 Jahr, weniger 5 Tag

Margaretha Zieglerin, 3 Jahr, 6 Monat, 1 Tag

Johannes Ziegler, 1 Jahr, 6 Monat, 9 Tag

Welche 4 Personen in 2 Todtenbahren den 9. Julii nachmittags um 1 Uhr, in 2 Gräbern, unter allgemeiner Bedaurung und einer Menge Leutte, hochstlöblichem Gebrauch nach zur Erden bestattet wurden, und dabei eine richtende Predigt gehalten worden; und dann

Barbara Zieglerin, 4 Jahr, 7 Monate, 5 Tage

welches Kind von dem Wasser biß nach Leinstädt fortgeflözet, gegen einem ausgestellten Revers herausgegeben, und den 10. Julii bei eine Bettstund [= Betstunde] auf dem hiesigen Kirchhoff zu den obigen [genannten] beerdigt worden.“

Dieser detaillierte Eintrag ist eine seltene Dokumentation eines Wetterereignisses bzw. dessen Folge, in diesem Falle die Auswirkung von Starkregen an einem Ort auf einen anderen, regenfreien Ort. Den Bericht findet man nahezu wortgleich auch in der Pfarrbeschreibung für Glatten 1828. In der 1858 erschienenen Oberamtsbeschreibung Freudenstadt wird das Ereignis ebenfalls noch erwähnt.

Quellen:

Todeseintrag 07.07.1778 = Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Kirchenbücher des evangelischen Pfarramtes Glatten, Mischbuch 1743-1803, Totenregister 1743-1799, S. 28

Pfarrbeschreibung 1828 = Landeskirchliches Archiv Stuttgart, A 29, Nr. 1502, Qu. 1, S. 4f

Oberamtsbeschreibung Freudenstadt = Königliches statistisch-topographisches Bureau (Hrsg.): Beschreibung des Oberamts Freudenstadt. Stuttgart 1858, S. 228

28. Juni 2021 | Konstanze Grutschnig | Veröffentlichung

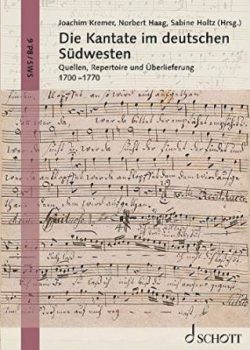

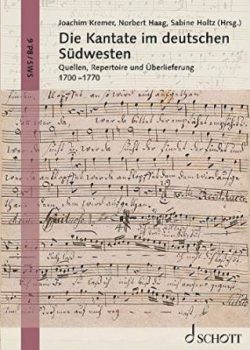

Wussten Sie, dass im 18. Jahrhundert auch in zahlreichen Württembergischen Gemeinden Kantaten im Gottesdienst aufgeführt wurden? In der traditionellen Musikgeschichte verbindet man die Kantatenkompositionen des 18. Jahrhunderts mit Komponisten aus Mittel- und Norddeutschland. Dieser Einfluss ist auch in Südwestdeutschland durch den Transfer von Musikalien nachweisbar. Allerdings haben neuere Forschungen ergeben, dass sich im frühen 18. Jahrhundert in Südwestdeutschland eine eigenständige Kantatenlandschaft entwickelt hat. In zahlreichen württembergischen Städten wie z.B. Schorndorf, Nürtingen, Balingen, Calw, Leonberg oder Herrenberg, aber auch in Dörfern wie Fellbach führte man im Gottesdienst Kantaten auf. Damit immer wieder neue Kompositionen erklingen konnten, wurden die Noten zwischen den Orten getauscht oder ausgeliehen und abgeschrieben. Die erhaltenen Bestände zeigen, dass zahlreiche württembergische Musiker Kantaten komponierten, die dann im ganzen Land aufgeführt wurden, wie z. B. zum Beispiel der Stuttgarter Stiftorganist Störl, Johann Gottlob Sauerbrey, der in Urach als Organist tätig war, Georg Philipp Bamberg, der zuerst als Organist in Calw wirkte und später als Hoforganist nach Stuttgart ging, sowie Georg Eberhadt Duntz und Jacob Senger, die ebenfalls am Stuttgarter Hof als Musiker angestellt waren.

Wussten Sie, dass im 18. Jahrhundert auch in zahlreichen Württembergischen Gemeinden Kantaten im Gottesdienst aufgeführt wurden? In der traditionellen Musikgeschichte verbindet man die Kantatenkompositionen des 18. Jahrhunderts mit Komponisten aus Mittel- und Norddeutschland. Dieser Einfluss ist auch in Südwestdeutschland durch den Transfer von Musikalien nachweisbar. Allerdings haben neuere Forschungen ergeben, dass sich im frühen 18. Jahrhundert in Südwestdeutschland eine eigenständige Kantatenlandschaft entwickelt hat. In zahlreichen württembergischen Städten wie z.B. Schorndorf, Nürtingen, Balingen, Calw, Leonberg oder Herrenberg, aber auch in Dörfern wie Fellbach führte man im Gottesdienst Kantaten auf. Damit immer wieder neue Kompositionen erklingen konnten, wurden die Noten zwischen den Orten getauscht oder ausgeliehen und abgeschrieben. Die erhaltenen Bestände zeigen, dass zahlreiche württembergische Musiker Kantaten komponierten, die dann im ganzen Land aufgeführt wurden, wie z. B. zum Beispiel der Stuttgarter Stiftorganist Störl, Johann Gottlob Sauerbrey, der in Urach als Organist tätig war, Georg Philipp Bamberg, der zuerst als Organist in Calw wirkte und später als Hoforganist nach Stuttgart ging, sowie Georg Eberhadt Duntz und Jacob Senger, die ebenfalls am Stuttgarter Hof als Musiker angestellt waren.

Auf einer interdisziplinären Tagung, die das Musikwissenschaftliche Institut der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und das Landeskirchlichen Archiv Stuttgart im November 2012 organisierten, wurden diese Themen vorgestellt und sind nun in dem Konferenzband erschienen: „Die Kantate im deutschen Südwesten. Quellen, Repertoire und Überlieferung 1700-1770“ herausgegeben von Joachim Kremer, Norbert Haag und Sabine Holtz. Mainz: Schott, 2021 (Stuttgarter Musikwissenschaftliche Schriften; Bd. 6)

23. Juni 2021 | Andrea Kittel | Jubiläum, Ulm

Am 4. Juli findet wieder der legendäre württembergische Landesposaunentag des evangelischen Jugendwerks statt – Corona bedingt leider nicht in gewohnter Form, sondern digital und dezentral.

Das ist eine gute Gelegenheit an die Geschichte dieser kirchenmusikalischen Großveranstaltung zu erinnern.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, als überall Not und Schuld groß waren und viele Städte in Trümmern lagen, kamen im Jahr 1946 Bläser aus ganz Württemberg in Ulm auf dem Münsterplatz zusammen, um ein Zeichen für den Neubeginn zu setzen. Ulm selbst war bei mehreren Bombenangriffen fast völlig vernichtet worden. Das Münster war eines der wenigen größeren Gebäuden in der Innenstadt, das nahezu intakt geblieben war – obwohl noch im März 1945 eine 500-Kilo-Bombe das Chorgewölbe durchschlagen hatte, die jedoch glücklicherweise nicht explodierte.

Dieser erste Landesposaunentag nach dem Krieg muss ein bewegendes Ereignis gewesen sein. Landesbischof Theophil Wurm begann die Predigt zur Losung „Jesus Christus herrscht als König“ mit den Worten: „Seit 12 Jahren ist es mir nicht möglich gewesen, zu euch zu sprechen“. Körbe mit gespendeten Broten wurden herum gereicht, und als dann die 2000 anwesenden Bläser inmitten von Ruinen das „Gloria“ spielten, blieb Augenzeugen zufolge kaum ein Auge trocken.

Damit begann die große Tradition der Ulmer Posaunentage, die seither alle zwei Jahre an einem Wochenende im Mai oder Juni in der Münsterstadt stattfinden und den größten „Posaunenchor der Welt“ unter dem höchsten Kirchturm der Welt bilden.

Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts begleiten Posaunenchöre die Gottesdienste und Feiern der Evangelischen Kirche. Die württembergische Posaunenchorarbeit ist Teil der Jugendarbeit, wo die Ausbildung der Jungbläser traditionell durch ehrenamtliche Chorleiterinnen und -leiter in den Kirchengemeinden und Bezirken erfolgt.

Das Ulmer Münster wurde im Lauf der Zeit für die zunehmende Zahl der Teilnehmer der Landesposaunentage zu klein. Mittlerweile sind fünf weitere Veranstaltungsorte im Stadtgebiet mit einbezogen, um vorwiegend geistliche Werke aller Epochen und Stile zu musizieren und Gottesdienste zu feiern. Der Landesposaunentag endet traditionell mit einer liturgischen Schlussfeier auf dem Münsterplatz, bei der alle teilnehmenden Bläser gemeinsam musizieren. Als vorletztes wird der Choral „Nun danket alle Gott“ nach dem Satz von Johann Sebastian Bach geblasen: zuerst 4-stimmig, dann mit den Fanfaren und zum Abschluss mit der vom württembergischen Landesposaunenwart Hermann Mühleisen entwickelten Oberstimme. Während der dritten Strophe beginnen die Münsterglocken zu läuten. Zum Schluss wird die dritte Strophe des Chorals „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ – bei den Bläsern schlicht als „Gloria“ bekannt – gespielt.

Hinweise:

Bestand K 24 ejw

Landesposaunentag mal anders – Evangelisches Jugendwerk in Württemberg (ejw) – EJW (ejwue.de)

EJW feiert – Evangelisches Jugendwerk in Württemberg (ejw) – EJW (ejwue.de)

-

-

Plakatsammlung Nr. 936

-

-

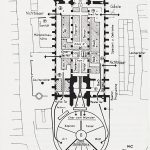

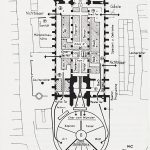

Ulmer Münster und Münsterplatz: Plan für die Aufstellung der Bläser. K 24, 1824_1

-

-

K24, 488_2

-

-

Die Losung des Landesposaunentags 1946 „Jesus Christus herrscht als König“ sollte den Gegensatz zu dem vergangenen, gescheiterten Führerkult der Nazis zu verdeutlichen.

-

-

Junge und erwachsene Bläser sind in Württemberg im evangelischen Jugendwerk organisiert. K 24, Bildarchiv Nr. U 973_8

-

-

Bereits seit 1901 waren die evangelischen Bläser regelmäßig zu größeren Landestreffen zusammengekommen, oft in Stuttgart oder wie hier 1930 in Esslingen. K 24, Bildarchiv Nr. U231_1

-

-

Landesposaunentag 1986 in Ulm K 24, Bildarchiv Nr. U 555_3

-

-

Landesposaunenwart Hermann Mühleisen organisierte nach dem zweiten Weltkrieg das erste Bläsertreffen in Ulm. K 24, Bildarchiv Nr. U326_14

-

-

Die Posaunenarbeit war lange eine rein männliche Angelegenheit. Heute sind Mädchen und Frauen ganz selbstverständlich dabei. Foto: ejw

-

-

Plakatsammlung Nr. 932

20. Juni 2021 | Michael Bing | Nachkriegszeit

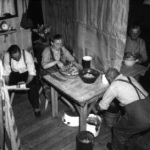

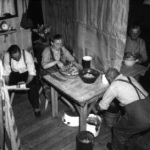

Mit den zunehmenden Flüchtlingsströmen trat die Unterkunftsfrage bald in den Vordergrund. Einquartierungen in Privathaushalten reichten bei weitem nicht aus, da auch Ausgebombte und Evakuierte unterzubringen waren. In dieser Bedrängnis wurden Kasernenanlagen und vormalige Arbeitslager zur massenhaften Unterbringung von Flüchtlingen umgenutzt. In Württemberg entstanden ca. 30 Flüchtlingslager. Große Lager waren die Schlotwiese in Zuffenhausen, das Durchgangslager in Ulm sowie die Lager in Weinsberg und Ludwigsburg. Das Hilfswerk bot den Flüchtlingen unmittelbare Nothilfe. So wurden die ankommenden Flüchtlinge in den landesweit eingerichteten Bezirksstellen registriert. Die dort tätigen Bezirkshelfer informierten über Suchdienste und Beratungsstellen, verteilten Kleidung und Lebensmittel. Auch medizinische Hilfe sowie Jugend- und Kinderbetreuung, z. B. in Form von Lagerkindergärten, gehörten zum fürsorgerischen Teil der Flüchtlingshilfe.

-

-

LKAS, Bildersammlung. U 119. Flüchtlingsbaracke im Lager Schlotwiese in Zuffenhausen

-

-

LKAS, Bildersammlung. U 84. Geteiltes Leid, geteilter Tisch – getrennte Essensvorbereitung im Flüchtlingslager Weinsberg

-

-

LKAS, Bildersammlung, Best.-Nr. 8434. Fotograf: Hermann Weishaupt. Flüchtlingspfleger des Hilfswerks beim Besuch einer Flüchtlingsfamilie

-

-

LKAS, OKR Altreg. Generalia 529 b. Veranschaulichung der Platzverhältnisse in den Flüchtlingslagern

Lagerseelsorge

Für die seelsorgerliche Betreuung der Flüchtlinge in den Lagern wurden im Bereich des landeskirchlichen Hilfswerks über 20 Pfarrer und Lagerdiakone bestellt. Gespräche, Bibelkreise und Gottesdienste sollten geistigen Rückhalt schaffen. Die Lagerseelsorger berichteten der Kirchenleitung, dem Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart, regelmäßig über ihre Arbeit und ihre Erfahrungen aus den Lagern.

In Rundbriefen wandten sich die Lagerpfarrer direkt an die Mitglieder der Flüchtlingsgemeinde. Flüchtlinge aus Thüringen, Sachsen, Mecklenburg, Berlin, Rumänien oder dem ehemaligen Jugoslawien wurden in Württemberg begrüßt:

Quellen:

LKAS, Bildersammlung

Bestand L 1 Klassifikation Flüchtlingslager

OKR Altreg. Generalia 529 b

14. Juni 2021 | Anette Pelizaeus | Bestand

Kisten, Bücher, Akten – als das Archiv der Ulmer Münsterbauhütte 2016 in das Landeskirchliche Archiv Stuttgart überführt wurde, war klar, dass damit viel Arbeit auf die Archivmitarbeiterinnen des Landeskirchlichen Archivs zukommen würde. Zu diesem Zeitpunkt konnte man allerdings noch nicht ahnen, welche enormen Herausforderungen die Erschließung mit sich bringen würde.

Kisten, Bücher, Akten – als das Archiv der Ulmer Münsterbauhütte 2016 in das Landeskirchliche Archiv Stuttgart überführt wurde, war klar, dass damit viel Arbeit auf die Archivmitarbeiterinnen des Landeskirchlichen Archivs zukommen würde. Zu diesem Zeitpunkt konnte man allerdings noch nicht ahnen, welche enormen Herausforderungen die Erschließung mit sich bringen würde.

Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Beispiele wie die Wiederherstellung des Chorgewölbes nach dem Bombeneinschlag vom 1. März 1945 oder der Restaurierung des Schmerzensmannes vom Hauptportal des Ulmer Münsters 1974 nehmen jede/n Nutzer*in in Wort und Bild anschaulich mit in das Münster und seine Bauhütte. Näheres dazu können Sie auf unserem Onlineportal „Württembergische Kirchengeschichte Online“ nachlesen.