11. Februar 2026 | Andreas Butz | Veranstaltung

Das Evangelische Archiv Baden und Württemberg (EABW) sowie die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek Baden und Württemberg (EHZ‑Bibliothek) laden Sie herzlich ein, gemeinsam den Tag der Archive zu feiern und einen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit zu werfen.

Unter dem Motto „Alte Heimat – neue Heimat“ öffnen das EABW und die EHZ-Bibliothek ihre Türen und zeigen Geschichten vom Ankommen, Weiterziehen und Neuanfangen – in Kirchengemeinden, in Missionseinrichtungen sowie im Archiv und in der Bibliothek.

Zum Auftakt erwartet Sie ein Eröffnungsvortrag, der die Fusion der Archive und Bibliotheken der beiden evangelischen Landeskirchen in Baden-Württemberg beleuchtet. Dabei richten wir den Blick auf die gemeinsame Zukunft in Stuttgart-Möhringen – die neue Heimat für die badische Bibliothek und das badische Archiv – und schlagen zugleich einen Bogen zum Motto des Tages.

Im weiteren Verlauf laden wir ein zu:

- Kurzvorträgen zur Mission und zur kirchlichen Identität,

- Führungen durch die Magazine von Archiv und Bibliothek mit Einblick in sonst verschlossene Räume,

- einer Geschichtswerkstatt, in der Sie selbst ins Forschen kommen können,

- der Ausstellung „Die neue Heimat im Heiligen Land“,

- einem abwechslungsreichen Kinderprogramm, das den Heimatbegriff spielerisch und künstlerisch lebendig macht,

- einem Quiz rund um das Motto, bei dem Neugier und Entdeckungsfreude gefragt sind.

Freuen Sie sich auf einen Tag voller Begegnungen, Entdeckungen und spannender Einblicke in die Arbeit unseres Archive und unserer Bibliothek.

Uhrzeit: 13-17 Uhr

Veranstaltungsort: Balinger Str. 33/1, 70567 Stuttgart

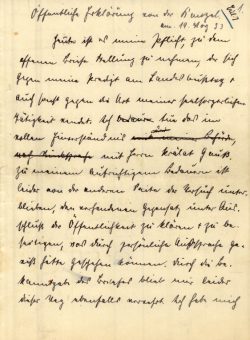

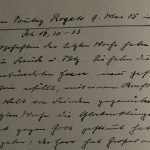

9. Februar 2026 | Heinrich Löber | Bestand, Nachlass

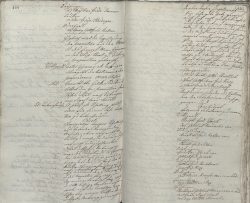

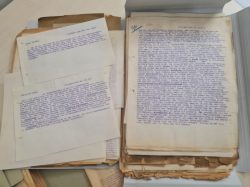

16 Jahre nach dem Tod ihres Mannes übergab die Witwe des Haiterbacher Pfarrers Erwin Röger (1912-1989) Ende 2005 unserem Archiv dessen außerordentlichen Predigtnachlass (Sign.: EABW, D 217).

Erwin Röger gehörte zu der Generation, die nach ihrem Studium und der Übernahme erster geistlicher Ämter am Krieg teilnahm: 1940 wurde Röger als Pfarrverweser an der Friedenskirche in Heilbronn zur Wehrmacht eingezogen. Ein Jahr später wurde er in Geißelhardt zum Pfarrer installiert und heiratete zum ersten Mal. 1942 wurde sein Sohn geboren. Röger überlebte den Krieg, war aber bis 1948 in russischer Gefangenschaft und konnte erst nach sieben Jahren nach Geißelhardt zurückkehren. Es folgten Pfarrstellen in Althengstett (1952) und Haitersbach (1966). 1977 trat er in den Ruhestand. Erwin Röger zog in die Heimat seiner zweiten Frau, nach Berlin, kehrte aber 1983 wieder nach Württemberg zurück.

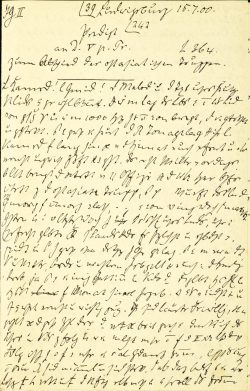

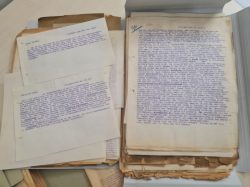

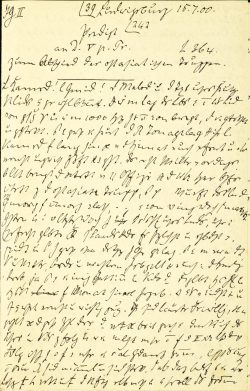

Ein typischer Röger – Predigt- und Gottesdienstmanuskript über Off. 3,14-22 (Geißelhardt, 14.05.1950) (D 217, Nr. 16)

Nicht nur in Berlin, sondern auch in seiner Heimatkirche übernahm Röger als Ruheständler regelmäßig Predigtdienste. Erst ein Jahr vor seinem Tod endete seine Verkündigungstätigkeit. Er war zeitlebens ein Mann der Kirche – deshalb ist diese Überlieferung von 56 Jahren Predigtdienst auch außerordentlich gehaltvoll.

Offenbar war Erwin Röger ein sehr korrekter Mensch: Seine Predigten sind nach biblischen Büchern geordnet und verfügen über Register, Literaturangaben und Verschlagwortung. Dass Röger größtenteils auf Makulatur oder zusammengeschnittene Überweisungsvordrucke u. ä. geschrieben hat, dürfte der Papierknappheit und seiner Sparsamkeit geschuldet sein. Das macht die Auswertung der Predigten nicht einfach.

Ab 1963 sind die Predigtmanuskripte oft mit dem „Wort für die Woche” versehen. Ein Gruß vom Sonntagsgottesdienst‘ bestückt, einem gedruckten Predigtverteilblatt aus den 1960er und 1970er Jahren. Daneben sind Bibliographien, einige theologische Ausarbeitungen und Seminar-Mitschriften (1933/34, 1937) überliefert.

Die insgesamt 26 Akten bilden 0,4 Laufmeter und umfassen den Zeitraum von 1932 bis 1988. Die Erschließungsdaten sind online recherchierbar und die Akten selbst sind in unserem Lesesaal einsehbar.

Auf der Seite der Kirchengemeinde Haiterbach findet sich eine Abbildung von Erwin Röger.

Beitragsbild: Immer dabei, die Kleinstzettel – Predigtmanuskript über 2. Kor. 13,13 (Althengstett, 27.05.1956) (D 217, Nr. 13).

26. Januar 2026 | Gregor Hofmann | Bestand, Zeitgeschichte

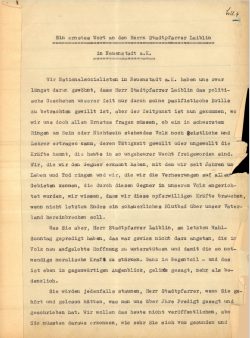

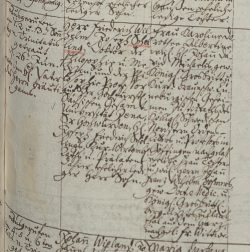

Zum Jahresbeginn 2026 hat das Evangelische Archiv Baden und Württemberg (EABW) einen in jeder Hinsicht gewichtigen Zugang gewonnen: Das Archiv der Evangelischen Akademie Bad Boll. Bisher unterhielt die Akademie ein eigenständiges Archiv, nun wird es Teil des EABW.

Herausragender Quellenwert

Durch die Rolle der 1945 gegründeten Evangelischen Akademie Bad Boll als prominenter Bildungs- und Diskussionsort für Kirche, Politik und Gesellschaft kann ihr Archiv von herausragendem Quellenwert für zeitgeschichtliche Forschungen sein.

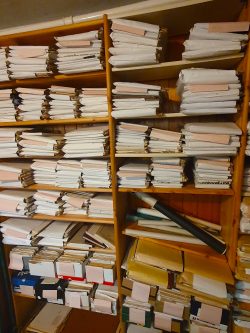

Die Unterlagen dokumentieren unzählige Tagungen und versprechen tiefe Einblicke in das Innere der Akademie. Nicht nur Papier ist überliefert: Ton- und Filmaufnahmen sowie eine umfangreiche Fotosammlung gehören ebenso zum Archiv der Akademie. Insgesamt umfasst das dort verwahrte Archiv- und Zwischenarchivgut über einen Regalkilometer.

Über ein Kilometer Akten, Fotos, Tonbänder

Die Übernahme dieser umfangreichen Überlieferung bedeutet für das EABW natürlich eine Herausforderung. Der Umzug der Unterlagen soll schrittweise in den nächsten Jahren erfolgen. Ihr größerer Teil bleibt zunächst vor Ort – Archiv und Bibliothek in Bad Boll werden weiterhin von den bewährten Kräften Armin Roether und Bettina Ober betreut.

-

-

Armin Roether und Bettina Ober blättern im Gästebuch der Akademie.

-

-

Eine Seite aus dem Gästebuch (1946) mit den Einträgen des Politikwissenschaftlers Dolf Sternberger, des Kirchenhistorikers Hanns Rückert, des Theologen Helmut Thielicke und des Agrarwissenschaftlers Constantin von Dietze.

-

-

Die Tonbändersammlung der Evangelischen Akademie Bad Boll im Magazin des EABW in Stuttgart-Möhringen.

Doch kleinere geschlossene Teilbestände sind bereits nach Stuttgart-Möhringen umgezogen und wurden kurz vor Weihnachten ins dortige Magazin verbracht: Darunter Personalunterlagen, Fotos, Tonbänder, Alben – und das älteste Gästebuch. Auf dessen ersten Seiten trugen sich bald nach der Eröffnung Landesbischof Theophil Wurm oder der damalige Kultusminister Theodor Heuss ein.

Planen, erschließen, digitalisieren

Bis alle diese Neuzugänge im Bestand „K 55 (Evangelische Akademie Bad Boll)“ verzeichnet und online zu recherchieren sind, wird es noch dauern. Mit der Bearbeitung hat das EABW gleichwohl begonnen, die Unterlagen zu den „Soldatentagungen“ in der jungen BRD werden bereits neu erschlossen.

Darüber hinaus laufen die Planungen für weitere Projekte zur Bewertung, Erschließung und Digitalisierung. Dabei stehen auch die Foto- und die Tonbändersammlung im Fokus, denn sie vermitteln besonders anschauliche Eindrücke aus dem Akademieleben. Keine Frage: Der Bestand K 55 wird das EABW auch über das Jahr 2026 hinaus beschäftigen…

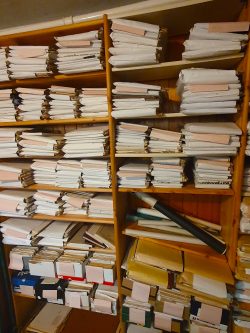

19. Januar 2026 | Heinrich Löber | Bestand

Zustand des „Familienarchiv Eugen Maurer“ vor der Übernahme (Ende 2025). Foto: EABW

Es stellte sich als Glücksfall heraus: Einer der fünf Söhne des württembergischen Pfarrers Eugen Maurer wurde Archivar. So gelangten die Nachlassunterlagen seines Vaters in professionelle Hände. Sie wurden in eine innere Ordnung gebracht und mit einem Inventar versehen. Offensichtlich hat der Sohn mit diesen Unterlagen selbst gearbeitet bzw. sie für seine Fragen und Zwecke griffbereit gemacht und ausgewertet. Dieser war niemand Geringerer als Prof. Dr. Hans-Martin Maurer (1929–2025), der das Hauptstaatsarchiv Stuttgart zuletzt zwanzig Jahre als Direktor leitete. Hans-Martin Maurer betitelte die Unterlagen als „Familienarchiv Eugen Maurer“. In unserem Archiv heißt er fortan „D 211, Nachlass Maurer, Eugen“.

Die übernommenen Unterlagen bestehen vor allem aus Dokumenten aus seiner Zeit als Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg, als Pfarrer in Hattenhofen (1926–1932), Dußlingen (1932–1947), Altbach (1947–1958) und Hausen a. d. Z. (1958–1963), aus der Zeit des Kirchenkampfes in Dußlingen, zum „BK-Kindergarten“ in Dußlingen sowie aus familienhistorischen Dokumenten, zahllosen Briefen, Fotoalben und einem Dutzend Büchern, darunter seine Bibeln und Gesangbücher. Eugen Maurer war Mitglied der Bekennenden Kirche.

Der mit genanntem Findhilfsmittel recherchierbare Bestand (D 211) umfasst reichlich neun Laufmeter und eine Laufzeit von etwa 1883 bis 1992. Das von Hans-Martin Maurer erstellte Inventar ist online einsehbar. Die Akten können nach einer Prüfung der Schutzfristen in unserem Lesesaal einsehbar sein.

Beitragsbild: Eugen Maurer beim Festumzug in Dußlingen anläßlich der Weihe der 4. Glocke (1935), EABW, D211, F11.

12. Januar 2026 | Heinrich Löber | Bestand, Fotografie

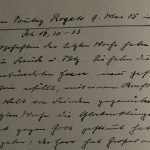

Im Jahr 1968 erwarb das Landeskirchliche Archiv Stuttgart zwei Kriegstagebücher aus dem Ersten Weltkrieg, deren Verfasser der württembergische Pfarrer und Dekan Paul Pichler war. Sie bilden dessen Nachlassbestand.

Der 43-jährige Wiernsheimer Pfarrer Pichler wurde mit Kriegsbeginn zunächst als Sanitätsunteroffizier im Reservelazarett II in Heilbronn eingesetzt. Ab Sommer 1915 diente er dann bis Kriegsende als Feldgeistlicher der Königlichen 58. Infanteriedivision. In dieser Zeit hat er Tagebuch geschrieben. 1941/42, als die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ihren „Höhepunkt“ erreicht hatte, brachte Pichler seine Tagebuchaufzeichnungen mit einem Abstand von 25 Jahren in Reinschrift und ergänzte sie mit Briefauszügen, Fotos und Postkarten sowie seinen Predigten. In beiden Büchern bildet die linke Seite das Tagebuch in Reinschrift, während die rechte Seite Platz für Fotografien sowie kommentierende und ergänzende Anmerkungen zum Kriegsgeschehen bietet. Band 2 schließt mit der Reinschrift seiner Predigten ab. Aus der letzten Predigt, die er am 27. Oktober 1918 über Hebr. 13,9 hielt, ist die „deutsche Katastrophe“ deutlich herauszulesen. Sie wurde einen Tag nach der Entlassung von Erich Ludendorff gehalten, der neben Paul von Hindenburg eigentlicher Militärführer war.

Offenbar war Paul Pichler ein sehr korrekter Mensch – seine Tagebucheintragungen lesen sich wie eine illustrierte Kriegschronik. Sie sind militärhistorisch, aber auch kirchen- und theologiegeschichtlich als eine herausragende Quelle zu bewerten.

Der Nachlassbestand Paul Pichler (D 7) umfasst nur diese beiden Bücher. Die Erschließungsdaten sind online recherchierbar und die Akten selbst sind in unserem Lesesaal einsehbar.

-

-

Paul Pichler nach seiner Heimkehr mit Hund in seiner Gartenlaube (1918), EABW, D 7, Nr. 2

-

-

Predigtanfang der Rogate 1915 gehaltenen Predigt, D 7, Nr. 2

-

-

Postkarte des im August 1914 zerstörten Ortes Reiningen, EABW, D 7, Nr. 1

-

-

Gottesdienst in der zerstörten Kirche Reiningen im Elsaß (Rogate 1915), EABW, D 7, Nr. 1

22. Dezember 2025 | Anette Pelizaeus | Inventarisation, Kunstgeschichte

Seit dem Wintersemester 2025/2026 bietet die Inventarisation des EABW (Evangelisches Archiv Baden und Württemberg) die Veranstaltung „Inventarisation von Kirchenbauten unterschiedlicher Epochen” am Institut für Kunstgeschichte der Universität Stuttgart an. Dabei handelt es sich um ganztägige Blockveranstaltungen mit insgesamt vier Exkursionen in und um Stuttgart. Im Rahmen dieser Exkursionen nehmen die Studierenden die unterschiedlichen Kunststile der Kirchenbauten mit ihren jeweiligen architektonischen Besonderheiten sowie die einzelnen Kunstobjekte in Augenschein. Der Vorteil dieser Exkursionen liegt vor allem darin, dass die Studierenden das Formenrepertoire der jeweiligen Architektur nicht nur genauer als anhand von Literatur und Bildern studieren können, sondern auch die vielfältigen Kunstgegenstände aus unterschiedlichen Zeiten und Entstehungszusammenhängen – seien es Prinzipalstücke, Epitaphien, Grabdenkmäler, Paramente oder Goldschmiedewerke – von allen Seiten betrachten, von unten, von der Seite oder von oben, sie berühren oder gar umdrehen können. Dadurch können die Kunstwerke in einer ganz anderen Dimension wahrgenommen und quasi neu entdeckt werden. Durch die Referate und Diskussionen lernen die Studierenden, sakrale Architektur und christliches Kunstgut zu beschreiben. Darüber hinaus erweitern sie ihr Wissen über historische und kirchenhistorische Fragen sowie über Liturgie und Frömmigkeit vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Auf dem Programm stehen die spätgotische Veitskirche in Stuttgart-Mühlhausen, die barocke Ludwigsburger Stadtkirche, die neugotische Johanneskirche in Stuttgart und die im Jugendstil erbaute Markuskirche in Stuttgart sowie zwei Veranstaltungen in den Räumen unseres Archivs.

Das EABW ermöglicht im Rahmen der Inventarisation des Kunstguts der evangelischen Landeskirche in Württemberg auch Studierenden des Faches Kunstgeschichte Pflichtpraktika, bei denen die Vielseitigkeit der Inventarisation von der fotografischen Dokumentation eines Bauwerks mit seinen Kunstwerken über die Quellen- und Literaturrecherche zur Baugeschichte desselben bis hin zur Textredaktion der fachgerechten Dokumentation eines Kirchenbaues nicht nur mitverfolgt, sondern darüber hinaus auch eigenständig erschlossen werden kann. Kontakt: anette.pelizaeus@elk-wue.de

Alle Fotos: EABW. Die Aufnahmen entstanden während der Exkursion in der Johanneskirche in Stuttgart am 12.12.2025.

15. Dezember 2025 | David Berthele | Bestand

Das spannende an der Aufgabe der Erfassung eines Nachlasses ist der Kontakt mit einer längst verschiedenen Person: Der Erfasser, die Erfasserin taucht mit jedem Dokument, dass er oder sie in den Händen hält, ein in ein Stück Zeitgeschichte. Doch nicht nur: Es kommt zu einer Begegnung, wenn nicht sogar einer Berührung. Ist der Gegenstand der Erfassung dann auch noch von persönlicher Natur, so scheint das Tor zwischen Heute und Gestern weit offen; die Grenzen verschwimmen, man wird also selbst zum Betrachter, wenn nicht Teilnehmer an der Geschichte, sei sie von persönlichem oder weltlichem Wesen.

So oder so ähnlich er ging es mir bei der Erfassung meines letzten Nachlasses, der jedoch keine Ansammlung der fernen Geschichte, ein Portal in ein längst vergangenes Jahrhundert darstellt, sondern die Hinterlassenschaften eines Mannes, welche bei der Erscheinung dieses Blogbeitrages noch keine 10 Jahre verstorben ist: Der Name der Person: Bernhard Reusch (1929-2017), Pfarrer in Ostdorf (1960-1970), an der Föhrichkirche Feuerbach (1970-1984), und in Dettingen an der Erms (1984-1993). Ein Name, der, aufgrund der kurzen Zeitspanne von der Gegenwart bis zum Ableben Pfarrer Reuschs, in den Gemeinden noch immer wie eine Erinnerung von den Vortagen, wie ein Gesicht des Gestern, wirken muss: an einen Pfarrer, der seine Rolle mit Leib und Seele lebte, und seinen Beruf stets als Berufung gelebt haben muss.

Bernhard Reusch. Fotograf: Müller. Schwarzwälder Bote vom 21.12.2014 . Mit freundlicher Genehmigung.

Bernhard Reusch wurde am 17. Dezember 1929 als zwölftes Kind von insgesamt 13 Geschwistern in einem altpietistischen Elternhaus in Bad Urach geboren. Seine Eltern waren der Uracher Oberlehrer und Leiter der altpietistischen Gemeinde, Johannes Reusch, und dessen zweite Ehefrau, Marta Reusch, geborene Eberspächer. Es ist also nicht falsch zu behaupten, dass der christliche Glaube von früh auf eine bedeutende Rolle im Leben des jungen Bernhards spielte. Gerne hörte er zu, wenn ihm Geschichten aus der Bibel vorgelesen wurden. Auch im Umfeld seiner Geschwister war der Glaube fest verankert: Eine ältere Schwester war mit dem Pfarrer von Böhringen verheiratet und ein älterer Bruder studierte Theologie. Den Pfarrberuf selbst auszuüben, lag dem jungen Bernhard jedoch zunächst fern. Es waren jene unvergesslichen Wochenenden auf dem Hof seines Patenonkels in Sontheim, die dem Jungen einen Wunsch für die berufliche Zukunft erträumen ließen, wie Reusch in einem Interview anlässlich seines fünfzigjährigen Ordinationsjubiläums erzählte (D-207/Nr. 140): Er wollte Bauer werden.

Doch die Zeiten und Ereignisse in Deutschland waren weit entfernt von jeglichem kindlichen Träumen und Wünschen, sondern vielmehr geprägt durch die menschenverachtende Propaganda des grausamen NS-Regimes. So sah sich Bernhards älterer Bruder, ein starker Gegner des politischen Klimas, in der Situation gezwungen, sein ursprüngliches Berufsziel radikal zu ändern. Er entschied sich statt für den Lehrberuf für den des Pfarrers. Christliche Nächstenliebe statt Rassenlehre, der gute Hirte Jesus Christus statt des (Ver-)Führers Adolf Hitler.

Wir wissen nicht, was sich zu dieser Zeit im Innenleben des heranwachsenden Bernhard Reusch abgespielt haben mag, wie er den Alltag im schrecklichsten Kapitel der deutschen Geschichte wahrnahm oder was er von den Schrecken der Jahre 1933 bis 1945 mitbekam. Was wir jedoch wissen, ist, dass die Entscheidung seines älteren Bruders auch für Bernhard nicht unbedeutend gewesen sein muss. Seit seiner Konfirmation im Jahr 1944 war das Berufsziel des Bauern einem anderen gewichen, dem er sich bis über seinen Ruhestand hinaus widmen sollte und das für ihn sicher mehr als reinen Broterwerb darstellte: das des Pfarrers.

Der Jugendliche, der durch sein Interesse, seine Begeisterung und Einbringung positiv im Konfirmandenunterricht aufgefallen war, erhielt prompt die Empfehlung für das Seminar in Blaubeuren, die erste Station in der Reihe der klassischen theologischen Ausbildung in Württemberg. Nach den Jahren in Blaubeuren (1945–1947) folgte Maulbronn (1947–1949), in dessen alten Klostermauern langanhaltende Freundschaften für Reusch entstanden.

Am Tübinger Stift, wo er von 1950 bis 1954 lebte, war er Teil der Studentenverbindung Nicaria, wovon die sogenannten Nicarenbriefe zeugen. Sie sind Teil des Nachlasses, dem auch die Seminararbeiten beigelegt sind.

Predigten von Bernhard Reusch im Bestand D 207 (EABW).

Der größte Teil des Nachlasses besteht jedoch aus den verschiedenen Arten von Predigten und Kausalansprachen, die Reusch im Laufe seines Lebens als Pfarrer verfasste. Sie umfassen nicht nur die Jahre in Ostdorf, in der Föhrichkirche in Feuerbach oder in Dettingen an der Erms, sondern reichen weit über das Datum seiner Emeritierung im Jahr 1993 hinaus. Dass der Pfarrberuf für Reusch weitaus mehr war, wird dadurch leicht nachvollziehbar. Im Jahr 1996 starb Reuschs Frau, mit der er drei Töchter hatte. Der Glaube an Gott und seine Aufgabe als Verkündiger der christlichen Botschaft muss ihn in diesen schweren Schicksalsstunden mit Hoffnung erfüllt haben, weiterzumachen. So war er dekanatsweit weiterhin als Aushilfs- bzw. Vertretungspfarrer tätig, predigte hier und dort oder hielt Bibelstunden. Die letzte im Nachlass vorhandene Predigt stammt aus dem Jahr 2011.

Wie eingangs erwähnt, ist eine Nachlasserfassung immer auch eine Begegnung. Am meisten geprägt hat mich bei meiner Begegnung mit Herrn Pfarrer Reusch das folgende Stück, das wohl dessen emotionalstes Dokument ist und in seiner Aufnahme in den Bestand enthalten ist: Es handelt sich um die Trauerrede (D-207/Nr. 139), die Pfarrer Siegfried Kühnle bei der Beerdigung Reuschs hielt. In ihr entfaltet sich vor dem Leser in nahezu poetisch-schönen Worten das Leben des Verstorbenen. Man hört ihn nach dem Mittagschlafe, wie er Bach auf dem Klavier für sich spielt; man sieht den liebenden Vater, der selbst durch einen strengen Vater, und genau deshalb, die Rolle des liebenden, antiautoritären Erziehers einnahm. Trotz anstrengender Arbeit in und für die Gemeinde ist er bei der Orgelprobe seiner Tochter dabei und schläft ein. Und man erfährt, dass Reuschs stetiger Drang, seinen geistigen Horizont zu erweitern, sich immer in Objekt, Lage und Situation einzulesen und zu helfen, bis zuletzt nicht versiegte.

Es gibt sicherlich mehr über die Person Reusch zu berichten, doch dieses Mehr zu erfahren, ließ meine Begegnung leider nicht zu. Was ich mitnehme, ist der Kontakt zu einer Person und ihrem Nachlass, der mich sehr berührte, sowie die Begegnung mit einem Mann, der sein Leben einer Sache widmete, die ihm größer erschien als das Dasein selbst. Der Nachlass Reuschs zeugt davon.

Der Bestand (D 207) ist hier online recherchierbar.

Beitragsbild: Der verzeichnete Bestand D 207 im Magazin des EABW.

8. Dezember 2025 | Heinrich Löber | Bestand

Die unserem Archiv im Jahr 2011 und 2015 übergebenen und 2017 von Lena Kremp erschlossenen Nachlassunterlagen des württembergischen Geistlichen Dr. Albert Bacmeister erfuhren nun eine bemerkenswerte Ergänzung: seine vollständige Predigtüberlieferung.

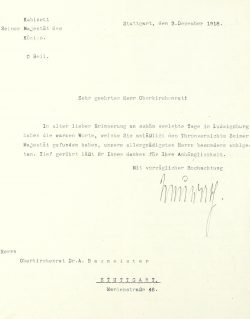

Predigt zum Abschied der ostasiatischen Truppen vom 15.07.1900 (EABW, D 84, Nr. 16);

Die in mehreren Bündeln vorhandenen Predigten spiegeln seine gesamte Zeit als Amtsträger unserer Landeskirche wider. Sie wurden von Bacmeister selbst sorgsam aufbewahrt und beschriftet: von seinen „Anfängen” in Endingen (1865 ff.), Mittelstadt (1868), Großbettlingen (1869 ff.), Wangen (1870), Braunsbach (1870 ff.) und Schlaitdorf (1871) über seine Zeit als Pfarrer in Niederstetten (1871–1879), Öhringen (1879–1889) und Geislingen (1889–1896) als Garnisonsprediger (1896–1904) und Stadtpfarrer und Dekan in Ludwigsburg (bis 1917) bis hin zu den letzten drei Jahren seines Ruhestands.

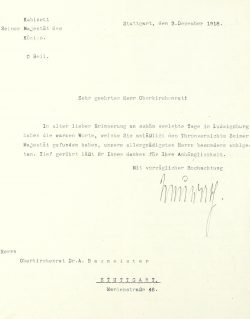

Dankesbrief des Kabinetts Seiner Majestät des Königs von Württemberg vom 3. Dezember 1918 (EABW, D 84, Nr. 5).

Der Begriff „Predigten” ist dabei weit gefasst, denn es sind auch Reden zum Sedantag, eine Ansprache im Lyzeum am Tag der Beisetzung Kaiser Wilhelms, ein Gottesdienst zum Gustav-Adolf-Fest (17.07.1895) und eine Festrede beim Bankett zum 100. Geburtstag Kaiser Wilhelms I. überliefert. Ebenso finden sich die Vereidigung von Kriegsfreiwilligen (05.10.1898), Ansprachen bei Christfeiern im Schloss sowie bei einer Christfeier bei der Armenbescherung in Gegenwart des Königspaares (19.12.1899), dutzende Investitur- und Ordinationsansprachen, eine Rede zum Kaisersgeburtstagsbankett der Bürger (27.01.1901) und zur Konferenz der Militärgeistlichen (15.09.1903), Grußrede zur Lutherfeier (10.11.1903), Reden bei Missionskonferenzen, Visitationen und Einweihungen sowie Kriegsbetstunden (Nr. 19). Hinzu kommen weit über 100 Kasualansprachen.

Darüber hinaus ist Bacmeisters Predigt zum Abschied der Kriegsfreiwilligen für die ostasiatischen Truppen vom 15. Juli 1900 überliefert, die er als Garnisonsprediger in Ludwigsburg für ihren Einsatz im deutschen Pachtgebiet Kiautschou an der chinesischen Ostküste hielt (Nr. 16).

In den Nachlassunterlagen findet sich ein Dankesbrief des Kabinetts Seiner Majestät des Königs von Württemberg vom 3. Dezember 1918, verfasst kurz nach dem „Thronverzicht” (Nr. 5). Er zeigt, dass Bacmeister trotz seiner nationalliberalen Einstellung ein zuverlässiger Verfechter der Monarchie geblieben ist (Kienzle).

Die nun recherchierbaren Nachlassunterlagen mit ihren etwa 2.000 Predigten und Reden aus 50 Dienstjahren zeugen von Bacmeisters enormer Arbeitsleistung, die er trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustands erbrachte.

Der Bestand (D 84) umfasst 26 Akten mit einem Umfang von einem halben Laufmeter und einer Laufzeit von (1826) 1860–1920 (1958/59). Die Erschließungsdaten sind online recherchierbar und die Akten selbst sind in unserem Lesesaal einsehbar.

2. Dezember 2025 | Alexandra Etzel | Allgemein

Die Mitarbeiter des Evangelischen Archivs Baden und Württemberg in Möhringen stellen sich diese Frage sehr oft und scheinbar täglich.

Im Zuge meiner Umschulung zur FaMI (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste) mit Schwerpunkt Bibliothek war es mir besonders wichtig, im Rahmen eines Pflichtpraktikums ein anderes Berufsfachgebiet kennenzulernen und Archivluft zu schnuppern.

Ich erhielt vielfältige, neue und faszinierende Einblicke in die evangelisch geprägte Kirchengeschichte. Besonders gut gefielen mir die fast bildhaft-lebendigen Erzählungen und Erfahrungsschilderungen einzelner Mitarbeiter aus ihren Sachgebieten und der damit verbundenen Arbeit.

Das war weit entfernt von meiner zugegebenermaßen klischeehaften Idee des Arbeitsalltags eines Archivars. Selten mit weißem Kittel und nur ab und an im nicht verstaubten Keller.

Praktisch unterstützen konnte ich bei der systematisch-alphabetischen Sortierung eines Personenregisters, der neuen Beschilderung für Regale im Magazin oder auch beim Umzug von Akten und Nachlässen in den Neubau.

Ob ich ein Fall fürs Archiv bin?

Die Welt des Archivs ist eine ganz eigene, und ich bin sehr dankbar für die wertvollen Erfahrungen, die ich in diesen vier Wochen sammeln durfte. Das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Freundlichkeit der herzlichen Mitmenschen haben diese Zeit zu etwas Besonderem gemacht.

Von mir ein klares „Ja“ und 👍🏻 für das Archiv.

Foto: EABW

24. November 2025 | Heinrich Löber | Bestand

So hat die Neu-Ulmer Zeitung am 9. Mai 2024 ihren Nachruf auf Pfarrer Dr. habil. Wolfgang Schöllkopf überschrieben und damit seine Persönlichkeit treffend gewürdigt.

Wolfgang Schöllkopf war nur ein kurzer Ruhestand vergönnt. Er wurde 2023 emeritiert und verstarb am 5. Mai 2024 in Ulm. Sein Kalender und die vorgefundenen Veranstaltungsflyer zeugen davon, dass er noch viel vorhatte und erreichen wollte. Zeit seines Lebens interessierte sich Schöllkopf für Geschichte und arbeitete historisch. Vor allem die württembergische Kirchengeschichte und die Geschichte des Evangelischen Stifts Tübingen haben ihn gefesselt. Bereits als Seminarist arbeitete er geschichtlich. So ist im Nachlass eine Seminararbeit aus Schöntal mit dem Titel „Die Orgel und der Orgelprospekt in der Kirche zu Jagsthausen” überliefert, die er im Alter von 17 Jahren im Jahr 1975 verfasste (EABW, D 192, Nr. 48).

Er konnte seine Leidenschaft für (Kirchen)Geschichte nicht nur im Studium umsetzen, als er in Münster beim Kirchenhistoriker Martin Brecht (1932–2021) studentische Hilfskraft war, sondern auch in seinem gesamten beruflichen Lebensweg: 1985 wurde er Repetent im Stift Tübingen und konnte das 450-jährige Stiftsjubiläum maßgeblich kuratieren sowie das Stiftsarchiv auswerten. Im darauffolgenden Jahr begann er den Gemeindedienst als Pfarrverweser in Nürtingen-Enzenhart und war 1988 Studentenpfarrer an der FH. 1991 wurde er gemeinsam mit seiner Ehefrau als Pfarrer in Bitz eingeführt, 1998 belegte er das Jugendpfarramt in Ulm und 2004 wurde er Sonderpfarrer für Jugendarbeit in der Prälatur Ulm. 2006 nahm er Vertretungsdienste in den Dekanaten Ulm und Blaubeuren wahr und 2007 arbeitete er als Dienstaushilfe in Stuttgart-Weilimdorf. 2008 wurde er zum Landeskirchlichen Beauftragten für Landeskirchengeschichte ernannt, 2010 zudem zum Pfarrer und Studienleiter am Einkehrhaus Stift Urach II.

In dieser Zeit trat Schöllkopf mit wissenschaftlichen Vorträgen, Arbeiten, Führungen und Ausstellungen in Erscheinung.

Seit seinem Studium war er mit Martin Brecht freundschaftlich verbunden. Davon zeugen die zahlreich überlieferten Briefe. Auch seine Vernetzung mit Wissenschaftlern, politischen Größen und anderen Persönlichkeiten ist dem Nachlass zu entnehmen. Bei ihm hat er 1998 mit einer Arbeit über den württembergischen Pietisten Johann Reinhard Hedinger promoviert.

Darüber und weit darüber hinaus geben Schöllkopfs Nachlassunterlagen ein beredtes Zeugnis ab. Der Bestand mit der Signatur D 192 umfasst 133 Akten mit einem Umfang von einem Laufmeter und einer Laufzeit von 1860 bis 1862, 1958, 1974 bis 2024. Die Erschließungsdaten sind online recherchierbar und die Akten selbst sind nach einem Antrag auf Schutzfristenverkürzung in unserem Lesesaal einsehbar.

Beitragsbild: Wolfgang Schöllkopf als Tübinger Stiftsarchivar (1986) [D 192, Nr. 133]. Mit freundlicher Genehmigung des Fotografen Stephan Zenke (Reutlingen).

Literaturverzeichnis über die GND.

20. November 2025 | Bertram Fink | Bestand, Lokalgeschichte, Veranstaltung

In diesem Jahr feiern viele bürgerliche Gemeinden ihre urkundliche Erstnennung vor 750 Jahren. Dieses Jubiläum verdanken sie ihren Pfarreien, die im Zehntbuch des damaligen Bistums Konstanz (Liber decimationis) namentlich aufgelistet und zur Abgabe eines Kreuzzugszehnten veranschlagt wurden. So auch die Gemeinde Amstetten auf der Ostalb am Rande des Alb-Donau-Kreises, in der die Reichsstadt Ulm im Jahr 1531 die Reformation einführte. Wie die pfarramtlichen Archivalien bezeugen, prägte die evangelische Kirche bis weit in das 20. Jahrhundert hinein das Gemeindeleben, die Identität und die Mentalität der Bürgerinnen und Bürger Amstettens wesentlich mit. Grund genug für die Kirchengemeinde, mit einem Beitrag die Bedeutung der Ortskirchengeschichte für die Geschichte der Gemeinde wieder ins allgemeine Bewusstsein zu rufen und sich mit einer eigenen Veranstaltung in die Jubiläumsfeierlichkeiten einzubringen.

Sophia Mellili bei ihrem Vortrag. Foto: EABW

Im Hinblick auf das Jubiläum hatte die Kirchengemeinde zunächst das Evangelische Archiv Baden und Württemberg mit der Archivierung ihres Archivs und der Erstellung eines Archivinventars beauftragt, denn das Pfarrarchiv ist das Gedächtnis einer Kirchengemeinde. Das von Sophia Melilli verfasste Findbuch wurde auf der Website des Landeskirchlichen Archivs veröffentlicht. Somit können sich Forschende vom heimischen PC aus einen Überblick über die pfarramtlichen Archivalien Amstettens verschaffen, die im Lesesaal des Evangelischen Archivs ausgewertet werden können oder sogar als Digitalisate im Internet verfügbar sind. Für die Jubiläumsveranstaltung sollten dann Quellen vorgestellt werden, die die Grundlage für die Rekonstruktion der Ortsgeschichte bilden und besondere Einblicke in das kirchliche und kommunale Leben Amstettens vermitteln. Unter dem Motto „Quellen aus dem Pfarrarchiv machen Geschichte lebendig” lud die Kirchengemeinde am 5. November 2025 zu einer Veranstaltung ein. Dieser Einladung folgten ca. 50 historisch interessierte Amstetterinnen und Amstetter ins Kulturhaus Amstetten-Dorf. Für die inhaltliche Ausgestaltung hatte die Kirchengemeinde das Evangelische Archiv Baden und Württemberg gebeten.

Birgitta Häberer bei ihrem Vortrag. Foto: EABW

Pfarrer Frederik Seeger eröffnete den Abend. Er hieß alle Gäste herzlich willkommen und bedankte sich für ihr Interesse an der Ortskirchengeschichte.

Im ersten Vortrag wurden wichtige Ereignisse und Strukturen der Amstettener Ortsgeschichte seit der Ersterwähnung vorgestellt. Ralf Oettle beschrieb den Ablauf der Reformation im Ulmer Land und in Amstetten. Er hob die besondere Bedeutung der Landwirtschaft für die Entstehung der dörflichen Gemeinschaft und die Gestaltung des kirchlichen Lebens hervor.

Wie allgemein bekannt, sind Kirchenbücher für die Genealogie und Familienforschung eine unersetzbare Quelle. Deshalb wurden die württembergischen und badischen Kirchenbücher digitalisiert und sind auf dem Kirchenbuchportal Archion verfügbar.. Demzufolge bildete die Gattungsgeschichte der Amstettener Kirchenregister von 1600 bis zu ihrer Formalisierung im 19. Jahrhundert einen Schwerpunkt im nächsten Vortrag von Birgitta Häberer. Dass Kirchenbücher darüber hinaus noch eine Vielzahl an anderen wertvollen Informationen für die Ortsgeschichte überliefern können, veranschaulichte ihr zweiter Schwerpunkt anhand ausgewählter Beispiele zu den Themenbereichen Krieg, Frieden, Seuchen/Krankheiten und Migration. So finden sich in den Amstettener Kirchenbüchern beispielsweise Einträge über die Bestattung ausländischer Soldaten und von Pfarrern verfasste Kurzbiografien von Dorfbewohnern.

Kirche von Amstetten. Foto: Evangelische Kirchengemeinde Amstetten

Wie ergiebig Pfarrberichte für die Rekonstruktion des Alltags und der Lebenswelt einer Kirchengemeinde im 19. und 20. Jahrhundert sein können, wurde in den letzten beiden Vorträgen aufgezeigt. Pfarrberichte sind von den Pfarrern zur Vorbereitung einer Visitation der Pfarrei durch den Dekan verfasst worden. Aus der Sicht des Geistlichen wurde das kommunale und kirchliche Leben seiner Gemeinde ausführlich beschrieben. Wegen ihres hohen Quellenwertes wurden die württembergischen Pfarrberichte digitalisiert und auf der Website des Evangelischen Archives Baden und Württemberg veröffentlicht. Die Amstettener Pfarrberichte sind mit großer Sorgfalt geschrieben worden:

Der Vortrag von Sophia Melilli befasste sich mit dem kirchlichen Leben an der Heimatfront während des Ersten Weltkriegs. So kam die Gemeinde beispielsweise vor der Abkommandierung der eingezogenen Soldaten zum Gottesdienst zusammen und es wurden regelmäßig Kriegsgebetstunden für die Kämpfenden an der Frontlinie gehalten. Pfarrer Hölzle pflegte den Schriftverkehr mit den Soldaten und betreute ihre Familien seelsorgerisch. Darüber hinaus organisierte er mit den Frauen in Amstetten Kleidersammlungen und Spendenaktionen und warb in patriotischer Gesinnung für die Beteiligung der Kirchengemeinde an den Kriegsanleihen. Ihm fiel auch die Aufgabe zu, den Hinterbliebenen von Gefallenen die königlichen bzw. kaiserlichen Gedenkblätter zu überbringen.

Vortrag von Dr. Bertram Fink. Foto: EABW

Hauptgegenstand des Vortrags von Bertram Fink war die unterschiedliche Entwicklung der Amstettener Ortsteile Amstetten-Dorf und Amstetten-Bahnhof bis zum Bau der Friedenskirche in Amstetten-Bahnhof im Jahr 1966.

Während Amstetten-Dorf bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts an den kirchlichen Traditionen einer bäuerlichen Gemeinde festhielt, setzte in Amstetten-Bahnhof seit dem Ende des 19. Jahrhunderts – begünstigt durch die verkehrsgünstige Lage – die Industrialisierung ein. Es entstand eine Arbeiterwohngemeinde mit einer säkularen Freizeitkultur. Trotz aller offensichtlichen Gegensätze beider Ortsteile wurde die Gesamtgemeinde durch die evangelische Kirche zusammengehalten. Diese Struktur verlieh der Kirchengemeinde Amstetten ihre individuelle Prägung in der Geschichte.

Nach den Vorträgen blieb noch etwas Zeit für Fragen an die Referentinnen und Referenten. Dabei zeigte sich, dass die Besucherinnen und Besucher den Beiträgen mit großem Interesse gefolgt waren. Daher darf zu Recht angenommen werden, dass die Bedeutung der evangelischen Kirche als Mitgestalterin der Ortsgeschichte beim Publikum angekommen ist.

13. November 2025 | Uwe Heizmann | Lokalgeschichte

Der in die Debatte um einen neuen Wehrdienst gemachte Vorschlag, zur Auswahl von Wehrdienstleistenden ein Losverfahren einzuführen, greift ein Verfahren auf, dass bereits vor über 200 Jahren angewandt wurde. So auch im Großherzogtum Baden, wo ein Ausgeloster jedoch die Möglichkeit hatte, einen Einsteher zu benennen, der für ihn den Militärdienst übernahm. So geschehen im Falle des Michel Hermanns (1791-1859)[1] und seines Einstehers Sebastian Töchterle (1786-1860)[2] in Oberwolfach im badischen Schwarzwald.

Bei meiner Recherche zu dem aus Schwaz in Tirol stammenden, ab ca. 1773 in Oberwolfach im damaligen Fürstentum Fürstenberg tätigen Bergmann Anton Töchterle [3] bin ich im Generallandesarchiv Karlsruhe auf den Einstandsvertrags seines Sohnes Sebastian Töchterle von 1814 gestoßen.[4] Laut diesem Vertrag (Transkription weiter unten) verpflichtete sich Sebastian Töchterle, anstelle des Michel Hermanns den Militärdienst anzutreten, falls dieser dafür ausgelost wurde, was auch laut Nachtrag vom 25. Februar 1814 geschah.[5]

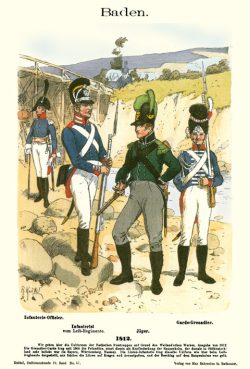

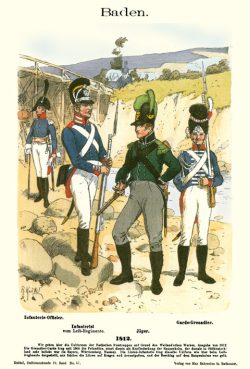

Bildquelle: Knötel, Richard: Uniformenkunde. Band 4. Rathenow 1893, Nr. 57 (Digitalisat von: http://regiment-index.de/2_6_0101-12_proindx.html#bad).

Nach Einführung der Wehrpflicht im Großherzogtum Baden war es für durch das Los ausgewählte Wehrpflichtige möglich, nicht selbst den Militärdienst zu leisten, sondern einen Einsteher hierfür zu benennen.[6] Die Gegenleistungen, welcher dieser erhielt, wurden in einem Einstandsvertrag genau festgelegt und waren im Falle des Einstandsvertrags zwischen Töchterle und Hermann doch beträchtlich. Aus welchen Gründen war Michel Hermann bereit, diese Gegenleistungen zu entrichten und was motivierte Töchterle dazu, diese Verpflichtung einzugehen? Beides bleibt unbekannt. Möglicherweise war Töchterle in schlechter finanzieller Lage, vielleicht wollte er auch seine Mutter in besserer Versorgung wissen, weshalb er diese Verpflichtung trotz der Risiken, die das Soldatendasein zur damaligen Zeit mit sich brachte, einging. Er erhielt 550 Gulden (fl) und weitere Gegenleistungen, während seiner Mutter auf Lebenszeit gestattet wurde, auf Hermanns Feldern Korn, Gerste und Kartoffeln anzubauen. Hinsichtlich Hermann, damals 22 Jahre alt, lassen die Zeitumstände ebenfalls einen Schluss zu. Das durch Napoleons Gnaden vergrößerte und zum Großherzogtum erhobene Baden musste als Gegenleistung dem französischen Kaiser Truppen für dessen Kriege, die tausende von Opfern forderten, zur Verfügung stellen. Badische Soldaten starben in Norddeutschland, Spanien, Österreich und Russland.[7] Der Wechsel des Großherzogtums auf die Seite der Gegner Napoleons 1813 beendete das Sterben nicht. Baden musste im Zuge der Befreiungskriege sogar mehr Truppen ausheben als zuvor.[8] Im Dezember 1813 wurde in Baden die allgemeine Wehrpflicht eingeführt.[9] Am 12. Februar 1814 erfolgte zwecks Bildung der Landwehr ein Edikt zur allgemeinen Volksbewaffnung, aufgrund dem alle wehrfähigen Männer im Land erfasst werden sollten. Zwar waren zu dem Zeitpunkt bereits die meisten badischen Regimenter in Richtung Frankreich abmarschiert,[10] jedoch wollte Michel Hermann wohl sicher gehen, dass er nicht zu den nächsten Männern gehörte, die potenziell in den Tod geschickt wurden. Ob Töchterle noch ausmarschieren musste oder nur den Militärdienst im Land abzuleisten hatte, kann nicht gesagt werden. 1814 galt im Großherzogtum noch eine Dienstzeit von zwölf Jahren bei der Artillerie, acht Jahre bei Infanterie und Kavallerie.[11] Mit dem Beitritt zum Deutschen Bund 1815 orientierte sich das badische Militärwesen am preußischen. Die Dienstzeit wurde auf sechs Jahre bei der Infanterie und acht Jahre bei Kavallerie und Artillerie herabgesetzt.[12] Welcher Waffengattung Töchterle angehörte und wie lange er diente, ist nicht bekannt. Bei seiner Hochzeit 1822 ging er bereits wieder seiner erlernten Tätigkeit als Schuhmacher nach.[13]

Die Bestimmungen des Einstandsvertrags lauteten wie folgt:

„Einstandsvertrag zwischen Sebastian Töchterle und dem Milizpflichtigen Michel Hermann im Gelbach Stabs Oberwolfach.

1.) Macht Sebastian Töchterle sich verbündlich, für den zum Militärdienst durch das Loos getroffenen Michel Hermann einzustehen und die bestimmte Capitulationszeit [= Dienstzeit] getreulich auszuhalten; dargegen

2.) sichert Michel Hermann dem Einsteher Töchterle eine Kapitalsumme von fünfhundert Gulden zu, welche auf das ihm anfallende Hofguth versichert und jährlich zu 5 Proc[en]t verzünset werden sollen. Nebst diesem erhält Einsteher fünfzig Gulden baar zur Hand; über dieses

3.) verspricht Hermann den Einsteher in sein Haus aufzunehmen und in Kost und Kleidung, gesund oder krank ohnentgeldlich zu unterhalten;[14] auch

4.) berechtiget Hermann des Einstehers Mutter N. N. auf ihre Lebenszeit jährlich 6 Sester Korn, 3 Sester Gersten und 4 Sester Erdäpfel [= Kartoffeln] in das Gerüstefeld und 4 Sester Erdäpfel in das Brandfeld[15] pflanzen zu dörfen.

5.) Hat Einsteher jährlich ein Hemd und ein Paar weiße Hosen, gleich beim Einstand aber ein[e] blaue und ein[e] weiße Hose, ein Paar blaue und weiße Kamaschen, ein Paar Schuh und zwei Hemden zu erhöben. Wenn nun

6.) der Einsteher unter der Zeit mit Tod abgehen würde, ohne über das ihm versicherte Einstandskapital eine leztwillige Erklärung gemacht zu haben, so solle dieses seinen nächsten Verwandten zufallen.

Damit jedoch Michel Hermann an seinem Erbtheil nicht verkürzt und ihm dießhalb kein Hinternüß gemacht werden, so sichert ihm

7.) der Stiefvatter Joseph Summ von seinem eigenen disponiblen [= verfügbaren] Vermögen zweihundert Gulden und sein begütherter Schwager Niklaus Schmider einhundert Gulden als Geschenk zu, die er mit großem Dank anzunehmen erklärt.

Im Fall jedoch

8.) Michel Hermann das Loos zum Militärdienst nicht treffen würde, so solle Döchterle [!] deßen ohnverachtet 30 fl zu beziehen haben.

Zu Bekräftigung dieses Vertrags haben sich die Betheiligten eigenhändig unterschriben.

Wolfach den 14ten Hornung [= Februar] 1814.“[16]

Anmerkungen und Quellen

[1] Im Einstandsvertrag wird Michel Hermanns Stiefvater „Joseph Summ“ erwähnt. Am 26. November 1817 heiratete ein Michael Hermann, „künftiger Bauer im Gelbach“, dessen Stiefvater „Joseph Sum“ hieß. Die Braut hieß Anastasia Mayer. Am 12. Januar 1859 starb ein Michael Hermann, „Leibgedinger im Gelbach“, 67 Jahre, drei Monate und 16 Tage alt, er wurde also (rechnerisch) am 27. September 1791 geboren. Seine Ehefrau hieß Anastasia Mayer. Vgl. Generallandesarchiv Karlsruhe (GLAK), Best. 61, Nr. 14823, No. 59, S. 3; Staatsarchiv Freiburg (StAF), L 10, Nr. 6172, E 1817, Bl. 21v (http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=5-498906-241) und StAF, L 10, Nr. 6176, To 1859, S. 460 (http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=5-498910-550). Es kann davon ausgegangen werden, dass sich diese drei Dokumente auf dieselbe Person beziehen

[2] Kirchenbücher Oberwolfach, Mischbuch 1753-1809, Taufregister 1753-1809, ohne Seitenzählung (19.01.1786) und StaF, L 10, Nr. 6176, To 1860, S. 474 (http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=5-498910-578).

[3] Heizmann, Uwe: Eine andere Sicht auf die Geschichte des Bergbaus: Die Biografie des aus Schwaz stammenden und in Einbach (Hausach) und Oberwolfach tätigen Bergmanns Anton Töchterle (1740-1812) als Beispiel sozialhistorischer Auswertungsmöglichkeiten. In: Der Erzgräber 39 (2024), H. 1, S. 55 – 60; Ders.: Die Biografie des aus Schwaz stammenden und in Einbach (Hausach) und Oberwolfach tätigen Bergmanns Anton Töchterle (1740-1812) und seine Familie (18./19. Jahrhundert). In: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde 42 (2024), S. 193 – 212.

[4] Generallandesarchiv Karlsruhe, Bestand 61, Nr. 14823, No. 59.

[5] GLAK, Best. 61, Nr. 14823, No. 59, S. 1.

[6] Fiedler, Siegfried: Das Militärwesen Badens in der Zeit Napoleons. In: Württembergisches Landesmuseum (Hrsg.): Baden und Württemberg im Zeitalter Napoleons. Aufsatzband. Stuttgart 1987, S. 255 – 273, hier S. 262.

[7] Fiedler (wie Anm. 6), S. 259 – 267; Harder, Hans Joachim: Militärgeschichtliches Handbuch Baden-Württemberg. Stuttgart u.a. 1987, S. 84 – 91.

[8] Fiedler (wie Anm. 6), S. 268.

[9] Harder (wie in Anm. 7), S. 91.

[10] Fiedler (wie Anm. 6), S. 268 f.

[11] Fiedler (wie Anm. 6), S. 258.

[12] Harder (wie in Anm. 7), S. 94.

[13] StAF, L 10, Nr. 6173, E 1822, Bl. 22r (http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=5-498907-21).

[14] Die Dienstzeit umfasste zwar mehrere Jahre, jedoch waren auch großzügige Freistellungen und Urlaub vorgesehen, so dass Töchterle wahrscheinlich auch einige Zeit seiner Dienstzeit in Oberwolfach verbrachte. Vgl. Fiedler (wie Anm. 6), S. 258.

[15] Gerüstefeld und Brandfeld: vermutlich lokale Flurnamen. 1 Sester: altes Hohlmaß für Getreide und Flüssigkeiten, entspricht 15 Liter.

[16] GLAK, Best. 61, Nr. 14823, No. 59.

10. November 2025 | vladislav Atanassov | Bestand

Durch seinen Vorlass, der aus Dokumenten zu seiner Tätigkeit für die EKD als Orthodoxie-Referent (1985–1996) sowie als Mitglied der Kommission für den Dialog mit dem Ökumenischen Patriarchat (1985–2011) besteht, bereichert Klaus Schwarz (geb. 1949) das Evangelische Archiv Baden und Württemberg um Unterlagen, die sonst in Zentralarchiven zu finden sind. Sie bieten die Möglichkeit, Informationen über die Gestaltung der Dialoge der EKD mit den orthodoxen Kirchen zu erhalten.

Seine Dienstjahre für die EKD fielen mit epochemachenden Ereignissen wie dem Fall des Eisernen Vorhangs zusammen. Für das Bundeskanzleramt erstellte Klaus Schwarz anlässlich einer Reise Helmut Kohls in die UdSSR eine Vorlage zur Lage der Kirchen in diesem Land. Bei der Vorbereitung des Besuchs des russischen Patriarchen Alexij im Jahr 1995 spielte er eine wichtige Rolle: Er traf sich in der deutschen Botschaft in Moskau mit dem damaligen Metropoliten und heutigen Patriarchen Kyrill, um sicherzustellen, dass der Besuch einen kirchlichen Charakter behält und nicht von politischen Tönen überlagert wird.

Er verfasste außerdem für den Ratsvorsitzenden der EKD eine Vorlage für ein vertrauliches Sechs-Augen-Gespräch mit dem russischen Patriarchen Alexij II. und dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Karl Lehmann. In seinen handschriftlichen Notizen hielt er zudem das Gespräch des Patriarchen mit der Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth und dem Außenminister Klaus Kinkel fest.

Wie wichtig diplomatisches Gespür für eine solche Tätigkeit ist, erfuhr Klaus Schwarz bereits als junger Vikar, als er 1979 als Delegierter der EKD an der 8. Vollversammlung der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) teilnahm. Kurz vor Ende der Veranstaltung verließ die griechische Delegation aus Protest den Saal, kehrte nach Verhandlungen jedoch zurück, sodass ein Eklat in letzter Sekunde vermieden wurde.

Auch in seiner Tätigkeit als Orthodoxie-Referent sah er sich mit Schwierigkeiten in den Beziehungen zu anderen Kirchen konfrontiert. Oft waren es politische Umstände, die Komplikationen verursachten, aber auch neue Chancen boten. Die radikalen gesellschaftlichen Veränderungen nach der Wende warfen die Frage nach der Auswertung und Neugestaltung der Beziehungen zu den Kirchen in Osteuropa auf. Auch in diesem Zusammenhang spielte Klaus Schwarz eine zentrale Rolle und verfasste entsprechende Texte.

Ein Teil der Fragen und Themen, mit denen sich Schwarz auseinandersetzte, hat bis heute nichts an Aktualität verloren: Der Frieden im ehemaligen Jugoslawien ist immer noch fragil, das Bestreben der Ukraine nach einer von Moskau unabhängigen Kirche besteht weiterhin und die Mahnungen des russischen Patriarchen, die NATO stelle eine Übermacht dar – geäußert im Gespräch mit Rita Süßmuth im Jahr 1995 – sind auch heute ein zentraler Bestandteil der Moskauer Narrative. Auch die Frage, wie die Beziehungen zu den orthodoxen Kirchen gestaltet werden sollen, bleibt komplex. Dies liegt sowohl an den politischen Umständen (wie dem Ukraine-Krieg) als auch an den divergierenden Tendenzen innerhalb der Kirchen. Während die EKD einen liberalen Weg einschlägt, verstehen sich die orthodoxen Kirchen als Bewahrer traditioneller Werte.

Aufgrund ihrer Vielfalt können die im Archiv aufbewahrten Unterlagen nicht nur für Kirchenhistoriker, sondern auch für Osteuropahistoriker, Ostkirchenkundler sowie orthodoxe Theologen von Interesse sein.

Den Bestand verzeichnete Herr Vladislav Atanassov, Theologe, im Rahmen seines Pflichtpraktikums in unserem Archiv. Das Inventar ist online recherchierbar.

-

-

Bischof Joan, Abt des Rilaklosters in Bulgaren in Weimar 1992. EABW, D206, 18.

-

-

Teilnehmer des V. Theologischen Gsprächs mit der bulgarisch-orthodoxen Kirche, Reinhardsbrunn 1992. EABW, D 206, Nr. 18

-

-

Teilnehmer des V. Theologischen Gsprächs mit der bulgarisch-orthodoxen Kirche, Reinhardsbrunn 1992. EABW, D 206, Nr. 18

-

-

Klaus Schwarz, links im Bild, mit dem ökumenischen Patriarchen von Jerusalem, Batholomäus, 1993. EABW, D 206, Nr. 4.

-

-

Dankesbrief des Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus. EABW, D 206, Nr. 4

3. November 2025 | Andreas Butz | Allgemein

Jan Seyb hat am 1. Oktober seine Stelle im Evangelischen Archiv Baden und Württemberg angetreten. Er ist dort für die Archivpflege in der badischen Landeskirche zuständig. Das bedeutet, dass er die badischen Pfarr- und Dekanatämter in archivfachlichen Fragen berät und die Archivbestände dieser Stellen archivisch erschließt. Derzeit ist er damit beschäftigt, den Archivbestand des Dekanatamtes Schopfheim zu verzeichnen. Im Rahmen seines Geschichtsstudiums an der Universität Mannheim absolvierte er ein Pflichtpraktikum beim Bundesarchiv in Koblenz. Dieses Praktikum hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er sich für den Beruf des Archivars entschied. Seine Ausbildung absolvierte er beim Landesarchiv in Koblenz. Erste berufliche Erfahrungen konnte er anschließend im Niedersächsischen Staatsarchiv, Abteilung Stade, sammeln. Herzlich willkommen in unserem Haus!

Jan Seyb hat am 1. Oktober seine Stelle im Evangelischen Archiv Baden und Württemberg angetreten. Er ist dort für die Archivpflege in der badischen Landeskirche zuständig. Das bedeutet, dass er die badischen Pfarr- und Dekanatämter in archivfachlichen Fragen berät und die Archivbestände dieser Stellen archivisch erschließt. Derzeit ist er damit beschäftigt, den Archivbestand des Dekanatamtes Schopfheim zu verzeichnen. Im Rahmen seines Geschichtsstudiums an der Universität Mannheim absolvierte er ein Pflichtpraktikum beim Bundesarchiv in Koblenz. Dieses Praktikum hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er sich für den Beruf des Archivars entschied. Seine Ausbildung absolvierte er beim Landesarchiv in Koblenz. Erste berufliche Erfahrungen konnte er anschließend im Niedersächsischen Staatsarchiv, Abteilung Stade, sammeln. Herzlich willkommen in unserem Haus!

20. Oktober 2025 | Andreas Butz | Veranstaltung

Kirchen vor gesellschaftlichen Herausforderungen im 19. und 20. Jahrhundert: Katholische Aufklärung – Soziale Frage – Nationalsozialismus und Nachkriegszeit

Am 14. November ist es wieder so weit. Der Verein für Württembergische Kirchengeschichte veranstaltet in unserem Räumlichkeiten seine Jahrestagung. Dieses Jahr werden die eingeladenen Referenten verschiedene Facetten des oben genannten Tagungsthemas ansprechen. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war eine Epoche tiefgreifender Umbrüche. Konfessionelle Gegensätze, die Soziale Frage in Zeiten der Industrialisierung, der Nationalsozialismus mit seinen ideologischen Ansprüchen und schließlich Krieg, Flucht und Neubeginn nach 1945 stellten Kirchen, ihre Amtsträger, Gemeinden und Institutionen in Württemberg vor große Herausforderungen. Im Zentrum steht die Frage, wie sie ihre Handlungsspielräume wahrnahmen, Verantwortung übernahmen und kirchliches wie gesellschaftliches Leben gestalteten. Diesen Themenfeldern sich die Tagung in vier Vorträgen nähern. Dr. Amelie Bieg beleuchtet die konfessionellen Auseinandersetzungen im Königreich Württemberg im Vormärz. Antonia Schmidt stellt die Frage, wie Pfarrer und Gemeinden auf die sozialen Nöte des 19. Jahrhunderts reagierten. Annegret Gellweiler M. A. untersucht die Rolle der Schwesternkongregationen in der Krankenpflege während des Nationalsozialismus. Prof. Dr. Hermann Ehmer zeigt, wie geflüchtete und vertriebene Pfarrer nach 1945 in der württembergischen Landeskirche einen neuen Wirkungsort gefunden haben. Der Schlussvortrag von Prof. Dr. Norbert Haag ist zugleich die Vorstellung seines neuen Buches „Dekane. Eine kirchliche Funktionselite 1918 bis 1948. Eine Untersuchung am Beispiel der Evangelischen Landeskirche in Württemberg”. Norbert Haag zeigt darin die Dekane als zentrale Gestalten kirchlicher Verwaltung, die in Weimarer Republik, „Drittem Reich“ und Nachkriegszeit zwischen Loyalitäten und Anpassungsdruck standen.

Mehr Informationen, den Flyer, sowie den Link zur Anmeldung finden Sie hier.

Foto: EABW

16. Oktober 2025 | Andreas Butz | Allgemein

Foto: EABW

Wir begrüßen unsere neue Kollegin Simone Kuper. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind die konzeptionelle Mitarbeit im Bereich der Archivpflege, sowie die Bestandserschließung. Aufgrund ihres Interesses an der Geschichte hat sie nach der Schule zunächst ein FSJ Kultur im Kreisarchiv Warendorf gemacht und dann beim Bundesarchiv in den Standorten Koblenz, Berlin und Freiburg ihre Ausbildung zur Archivarin absolviert. Ihre ersten beruflichen Erfahrungen sammelte sie im Stadtarchiv Bonn. Derzeit erschließt sie den Archivbestand der Evangelischen Hochschule Freiburg. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

6. Oktober 2025 | David Berthele | Bestand

„Am 21. März des Jahres 1896 wird dem Oberschullehrer Oskar Brendle und seiner Frau Karoline Brendle, geborene Lederer, die Freude des Elterndaseins zu teil, denn genau an diesem Datum ist es, dass ihr Sohn, welcher den Namen Theophil bekommen soll, in Heilbronn das Licht der Welt erblickt.“

So gedachte ich, den Anfang meines ersten Beitrags auf dieser Seite des evangelisch-kirchengeschichtlichen Blogs zu verfassen. In diesem Beitrag soll es um den Nachlass des oben genannten Herrn Theophil Brendle gehen, der auch Inhalt meiner ersten Bestandsaufnahme im Rahmen meines FSJs ist. Bevor dieser Beitrag jedoch Aufsatzlänge erreicht und Sie, liebe Leserin, lieber Leser, gelangweilt weiter scrollen, weil Ihnen der Name unbekannt ist und die Einführung allein schon zu lang ist, möchte ich Ihnen hier schildern, warum auch der Nachlass eines kleinen Namens trotzdem nicht gänzlich uninteressant ist.

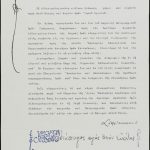

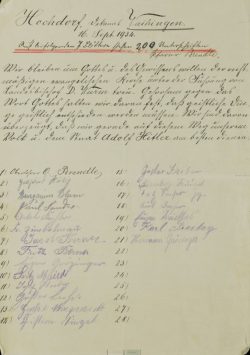

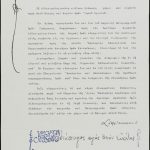

Unterschriftenliste der Gemeindeglieder in Hochdorf an der Enz. EABW, D 204, Nr. 5.

Anders als sein weitaus bekannter und zu Recht für die württembergische Kirchengeschichte bedeutender Namensvetter, der ehemalige Landesbischof Theophil Wurm, der zusammen mit dem protestantischen Landesbischof Bayerns, Hans Meiser, und vielen anderen bedeutenden Persönlichkeiten – darunter Dietrich Bonhoeffer, eine der wichtigsten Figuren der deutschen Geschichte – die unvorstellbare Zeit des Nationalsozialismus und des Kirchenkampfes auf Seiten der Bekennenden Kirche prägte, taucht unser Herr Brendle nur als ein sehr kleines, wenn auch nicht völlig uninteressantes Zahnrädchen in der geschichtlichen Bühnenmaschinerie auf.

Brendle, der seinem Dienstheft (ein Teil seines Nachlasses, der hier im Landeskirchlichen Archiv aufbewahrt wird) eine Porträtfotografie seines Landesbischofs Wurm beilegte, müssen die Vorgänge um dessen Absetzung im fortlaufenden Kirchenkampf äußerst bewegt haben. Wie tausend andere evangelische Gemeindemitglieder und Pfarrer entschloss er sich, Initiative zur Solidarität mit Wurm zu ergreifen und selbst seinen Part im Spiel der Geschichte zu übernehmen. Im Jahr des Ereignisses, 1934, war Brendle Pfarrer in der kleinen Gemeinde Hochdorf an der Enz nahe Vaihingen an der Enz. Auf seine Initiative hin wurden in der Gemeinde Unterschriften gesammelt, um zu protestieren.

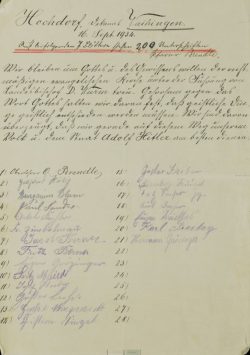

Doch damit nicht genug: Dem Archiv liegt eine ganze Sammlung vor, in der wir von weiteren Taten Pfarrer Brendles im Zusammenhang mit dem Kirchenkampf und der Absetzung Wurms erfahren. Anlass der polizeilichen Ermittlungen war die Entdeckung der Kirchenflagge auf Halbmast, was das Misstrauen der NS-Polizei schürte. Auch Gemeindeblätter werden daraufhin beschlagnahmt. Grund: Ihr Inhalt sei zu politisch. Zudem geht das Gerücht um, der Gottesdienst stehe unter Beobachtung. Auf seine Nachfragen beim Württembergischen Innenministerium und beim Evangelischen Quellverlag erhielt Brendle allerdings nur spärliche Antworten.

Mappe Kirchenkampf. EABW, D 204, Nr. 26.

Doch der Auflauf der landesweiten Proteste sollte nicht wirkungslos bleiben: Auch wenn die gleichgeschaltete NS-Presse über die durch die Absetzung Wurms ausgelösten Massenproteste schwieg, so erklangen die Rufe der Protestgemeinde doch so laut, dass Hitler mit seinem Vorhaben zurückrudern musste und Wurm weiter Landesbischof bleiben durfte.

Die evangelische Michaelskirche in Hochdorf an der Enz. Fotograf: Harke. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Mit seiner Unterschriftensammlung und der zusammengestellten Mappe mit Materialien zum Kirchenkampf hinterließ Brendle zwei wichtige Dokumente seiner Archivalien. Sie zeugen nicht nur von seiner Initiative und Solidarität mit Wurm, sondern sind auch für die Orts- und Kirchengeschichte Hochdorfs an der Enz von Bedeutung. Brendle wurde so zu einem kleinen, aber nicht unwichtigen Teil der großen Geschichte. Doch wie sehr der kleine Name eines Theophil Brendles im großen Einklang der Geschichte steht, davon kündigen auch andere Dokumente des von mir bearbeiteten Nachlasses: Brendles „Kriegschronik“ ist ein bleibendes, zeitgeschichtliches Zeugnis aus seiner Pfarrzeit in Heilbronn-Sontheim. Darin schildert er das Ende des Zweiten Weltkrieges aus ortgeschichtlicher Perspektive. Ebenso berührend sind die Dank- und Grußkarten, zum Beispiel jene der Familie Vollbrecht aus Gera-Zwötzen, die Teil der Korrespondenz der Familie Brendle in die DDR waren und bis Anfang der 80er Jahre andauerten. Dies ist nicht nur durch Dank- und Grußkarten, sondern auch durch Lieferscheine belegt.

Alles in allem mag der Name Theophil Brendle in den Augen der Geschichte nicht einmal eine Fußnote sein. Doch wenn man sich die Zeit nimmt, spricht sein Nachlass Bände über den Verlauf aus den Augen eines kleinen Ortspfarrers in Zeiten wie dem Kirchenkampf, der Naziherrschaft, dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der darauffolgenden deutschen Teilung. Während meiner gesamten Bearbeitungszeit konnte ich kein Bild von Pfarrer Brendle finden, sodass seine Person für mich immer ein körperloses Wesen blieb. Aber vielleicht passt dies auch zu Brendles Rolle im Gesamten: Es braucht kein Bild von ihm. Seine Figur, sein Wesen setzen sich aus dem Bestand seines Nachlasses zusammen und sein Wirken und Werk leben als Teil der württembergischen, wenn nicht deutschen Kirchengeschichte weiter.

Der Bestand, der Unterlagen von 1924 bis 1984 enthält, wurde geordnet und verzeichnet. Das Archivinventar des Bestands Nachlass Theophil Brendle kann online hier eingesehen werden.

2. Oktober 2025 | Andreas Butz | Veranstaltung

Vom 29. September bis zum 1. Oktober 2025 fand im Haus Birkach, dem Studienzentrum der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, die 15. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der Evangelischen Kirche statt. Das Tagungsthema lautete: „Demokratie braucht verlässliche Information“: Kirchliche Archive und Bibliotheken als Organisationen demokratischer Kultur. Ein Programmpunkt der Tagung waren Führungen durch das Archiv und die EHZ-Bibliothek in Stuttgart-Möhringen. Dabei stießen vor allem unser neuer Erweiterungsbau und die Fusion der Karlsruher und Stuttgarter Institutionen auf großes Interesse. Anschließend fand die feierliche Verabschiedung des Archion-Geschäftsführers Harald Müller-Baur statt, wozu sich noch viele weitere Gäste einfanden. Harald Müller-Baur ist in unserem Hause sehr bekannt, da er von 1990 bis 2013 als Sprengelarchivar im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart tätig war.

Fotos: EABW

-

-

-

Musikalische Einlage für Harald Müller-Baur

-

-

-

Archivleiter Dr. Claudius Kienzle beim Grußwort

-

-

-

Harald Müller-Baur, Geschäftsführer von Archion

29. September 2025 | Heinrich Löber | Allgemein, Archivpädagogik

Der neue Auszubildende-Jahrgang des Evangelischen Oberkirchenrats war bereits an seinem dritten Tag in Stuttgart-Möhringen, um einen Einblick in die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek sowie das Evangelische Archiv Baden und Württemberg zu erhalten.

Der neue Auszubildende-Jahrgang des Evangelischen Oberkirchenrats war bereits an seinem dritten Tag in Stuttgart-Möhringen, um einen Einblick in die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek sowie das Evangelische Archiv Baden und Württemberg zu erhalten.

In anderthalb Stunden konnten die Auszubildenden sich eine Vorstellung von den Aufgaben dieser beiden Einrichtungen verschaffen und die Frage beantwortet werden, warum sie ein wichtiger Teil der Württembergischen und auch Badischen Landeskirche und damit der beiden Evangelischen Oberkirchenräte (Baden: EOK; Württemberg: OKR) sind.

In anderthalb Stunden konnten die Auszubildenden sich eine Vorstellung von den Aufgaben dieser beiden Einrichtungen verschaffen und die Frage beantwortet werden, warum sie ein wichtiger Teil der Württembergischen und auch Badischen Landeskirche und damit der beiden Evangelischen Oberkirchenräte (Baden: EOK; Württemberg: OKR) sind.

Beeindruckt haben die Kilometeranzahl und Geschichte der Bücher und Akten sowie die Möglichkeiten das Standortes Balinger Straße 33/1, der nicht zuletzt durch seinen Erweiterungsbau beste Voraussetzungen für die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben bietet.

Über eine Ausbildung oder ein Duales Studium beim Oberkirchenrat Stuttgart kann man sich hier informieren. Einblicke über Instagram bekommt man hier.

Fotos: Oberkirchenrat Stuttgart

24. September 2025 | Andreas Butz | Allgemein, Bestand

Im September hat unser neuer FSJler seine Stelle angetreten. David Berthele ist über die Jugendbauhütte Baden-Württemberg auf uns als FSJ-Einsatzstelle aufmerksam geworden. Da er sich sehr für Geschichte interessiert und durch die Archivrecherchen seines Vaters bereits eine Vorstellung von den Aufgaben eines Archivs hat, fasste er den Entschluss, sich für das FSJ in unserem Archiv zu bewerben.

Im September hat unser neuer FSJler seine Stelle angetreten. David Berthele ist über die Jugendbauhütte Baden-Württemberg auf uns als FSJ-Einsatzstelle aufmerksam geworden. Da er sich sehr für Geschichte interessiert und durch die Archivrecherchen seines Vaters bereits eine Vorstellung von den Aufgaben eines Archivs hat, fasste er den Entschluss, sich für das FSJ in unserem Archiv zu bewerben.

Zu seinen ersten Aufgaben gehört die Erschließung des Nachlasses von Pfarrer Theophil Brendle (1896-1987). Um die Akten beurteilen zu können, ist es unerlässlich, sich in das Thema „Kirchenkampf” einzulesen. Wie aus den Nachlassunterlagen bereits jetzt hervorgeht, hat Brendle sich aktiv für Landesbischof Wurm eingesetzt, als dieser von den Nationalsozialisten unter Hausarrest gestellt wurde. So ließ er die Fahne vor der Kirche in Hochdorf-Eberdingen auf Halbmast setzen. In der Gemeinde wurden Unterschriften für die Freilassung Wurms gesammelt.

David Berthele stellt fest, dass die Arbeit im Archiv Freude macht und es viel Neues zu lernen gibt.

17. September 2025 | Maja Raisch | Bestand

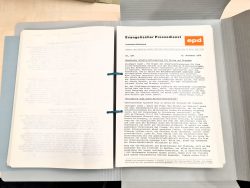

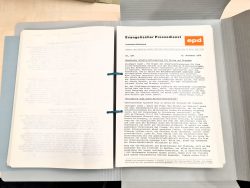

Die Pressemitteilungen des Evangelischen Pressedienstes für Deutschland aus dem Landesdienst Württemberg und dessen Vorgänger, dem Evangelischen Pressverband für Württemberg, wurden geordnet, verzeichnet und sind nun unter der Signatur A43 recherchierbar. Der Bestand hat eine Laufzeit von 1911 bis 1979, wobei einige Jahrgänge fehlen.

Die Unterlagen liegen derzeit noch vollständig analog vor. Aus Gründen der Erhaltung wird noch entschieden, ob sie ersatzdigitalisiert werden. Die Pressemitteilungen sind auf sehr dünnem, brüchigem Papier gedruckt. Die Tinte ist teilweise verlaufen und färbt stark ab.

Der Bestand wurde von Maja Raisch im Rahmen ihres Pflichtpraktikums für das Archivstudium bearbeitet.

-

-

Ordnerdeckel: Stoffberichte von 1935, man sieht den Zustand, in denen die Ordner vor der Bearbeitung waren

-

-

Pressemitteilungen 1911 und 1979: Zum Vergleich: Die ältesten Pressemitteilungen im Bestand vs. Die jüngsten Pressemitteilungen im Bestand (1911 und 1979)

-

10. September 2025 | Maja Raisch | Bestand

Reinhold Sautter: EABW, PA Reinhold Sautter A327 Nr 744, Foto aus Stuttgarter Zeitung vom 28.03.1958, Artikel zu Reinhold Sautters 70ten Geburtstag

Reinhold Sautter (mit vollem Namen Friedrich Wilhelm Reinhold Sautter) wurde am 29. März 1888 in Buttenhausen als Sohn von Christian Reinhold Sautter, der dort als Pfarrer tätig war, und Karolina, geborene Büchler, die aus Schwellbrunn in der Schweiz stammte, geboren. Aufgrund der Versetzung seines Vaters Ende 1888 wuchs Reinhold Sautter als ältester von vier Brüdern in Steinenkirch auf. Er selbst beschreibt seine Kindheit als „unvergessliche sonnige Jahre“. Bereits im Alter von neun Jahren verließ er sein Elternhaus, um das Gymnasium in Cannstatt zu besuchen. Nachdem sein Vater eine Anstellung in Geradstetten gefunden hatte, besuchten er und seine Brüder die dortige Lateinschule. Seinen Schulabschluss machte Reinhold Sautter am Karlsgymnasium in Stuttgart. Anschließend leistete er seinen Militärdienst in Ulm ab und trat dann in die Fußstapfen seines Vaters, indem er 1907 ein Studium der evangelischen Theologie in Tübingen aufnahm. 1909 wechselte er an die Universität Greifswald und studierte 1910 in Berlin, bevor er 1911 sein Studium wieder in Tübingen beendete.

Er war zunächst als Vikar in Uhingen tätig, wurde jedoch bereits ein Jahr später an die Lukaskirche in Stuttgart-Ostheim versetzt. In den Jahren 1913/14 war er Gymnasiallehrer am Reformrealgymnasium und an der Stöckachrealschule. Obwohl er eine Stelle an der Nikolaikirche in Heilbronn übernehmen sollte, meldete er sich mit Kriegsbeginn für den Dienst an der Waffe. Während seiner Zeit als Truppenführer wurde er verletzt; alle drei seiner jüngeren Brüder fielen im Krieg. Mit dem Eisernen Kreuz verließ Sautter 1917 den Krieg und wurde Oberlehrer am Lehrerseminar in Backnang. Als Lehrer war Reinhold Sautter streng, was nicht nur seinen Schülern, sondern auch seinen Kollegen missfiel. So wandte sich nach Sautters Einstellung ein Lehrer, mit dem er gedient hatte, an die Schuldirektion und bat diese, ihre Entscheidung zu überdenken, da Sautter als Truppenführer den Ruf eines „gehässigen Gegners“ hatte. Auch nach seinem Stellenwechsel als Pfarrer nach Schalkstetten beschwerte er sich bei der Seminarsleitung und einem Lehrer, der ihn vor seinen ehemaligen Schülern beleidigt haben soll. Nach vier Jahren als religiöse Instanz in der Gemeinde Schalkstetten bei Geislingen kehrte Reinhold Sautter zum Lehramt zurück und wurde Religionslehrer an der Friedrich-Eugens-Oberrealschule. Inmitten des Aufschwungs des Nationalsozialismus wurde Sautter 1937 zum Oberkirchenrat ernannt, wobei er den Kontakt zur Lehre nie verlor und im Referat für Unterricht tätig war.

Er stand dem Nationalsozialismus ambivalent gegenüber. Er trat 1936 in die NSDAP ein und war unter anderem Mitglied im NS-Lehrerbund und im Reichskolonialbund. Bereits 1937 wurde er wegen seiner Ablehnung des sogenannten Weltanschauungsunterrichts verhaftet und gerichtlich zum Austritt aus der Partei gezwungen. Wenig später trat er jedoch wieder ein. Im September 1944 wurde er erneut verhaftet, was dieses Mal deutlich schwerere Konsequenzen hatte. Bis Kriegsende saß er im Polizeigefängnis in Welzheim in Schutzhaft. 1946 wurde Reinhold Sautter durch ein Spruchkammerverfahren entlastet. In dem Prozess setzte sich die Kirche mit einer Stellungnahme für ihn ein. Darin räumte sie ein, dass Sautter zwar bewusst und ohne Zwang in die NSDAP eingetreten sei, sich jedoch so sehr gegen den Weltanschauungsunterricht und damit auch gegen die Nazi-Ideologie gestellt habe, dass man bei ihm von einem aktiven Widerstandskämpfer sprechen könne.

Reinhold Sautter trat 1953 aus dem Dienst der Kirche in den Ruhestand, war jedoch noch als Aushilfslehrer für Religion und Geschichte tätig. An seinem 70. Geburtstag, dem 29.03.1958, wurde ihm das Verdienstkreuz Erster Klasse verliehen. Sautter heiratete im Sommer 1918 seine Frau Martha, geborene Söldner, und hatte mit ihr sechs Kinder, vier Töchter und zwei Söhne. Reinhold Sautter starb 1971 nach kurzer Krankheit in Stuttgart.

Der Nachlass von Reinhold Sautter (D 154) gelangte durch einen Enkel in das Landeskirchliche Archiv. Er besteht zum Teil aus Handakten aus seiner Zeit als Lehrer, Pfarrer und Oberkirchenrat. Obwohl Sautter nur vier Jahre als Pfarrer in Schalkstetten tätig war, beinhaltet der Nachlass überwiegend Abschriften aus Amtsprotokollen, Kirchenbüchern und anderen Quellen sowie seine Notizen zur Ortsgeschichte von Schalkstetten und dem Nachbardorf Stubersheim. So hat Sautter die Familien von Schalkstetten von 1420 bis Anfang des 20. Jahrhunderts ausführlich dokumentiert. Zudem hat er seine Recherchen genutzt, um selbst gezeichnete Karten von Schalkstetten aus den Jahren 1415 bis 1928 anzufertigen. Da die Notizen kaum datiert sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wann Sautter begonnen hat, sich mit der Ortsgeschichte von Schalkstetten zu beschäftigen. Es gibt jedoch Anhaltspunkte dafür, dass dies kein Projekt seiner Jahre in der Gemeinde war, sondern ihn bis in den Ruhestand begleitet hat.

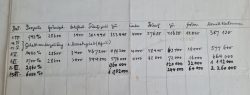

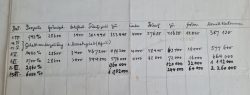

Gehalt: D154 Nachlass Reinhold Sautter, aus Gehaltsdokumentation in Akte Nr 10. Foto: EABW

Neben seinen ortsgeschichtlichen Studien hat Reinhold Sautter auch Unterlagen aus seiner Zeit als Oberlehrer am Lehrerseminar in Backnang hinterlassen. Besonders interessant ist dabei eine Gehaltsdokumentation aus den Jahren 1921 bis 1923: Während die Hyperinflation der Weimarer Republik die Kosten in die Höhe treibt, hält Sautter akribisch fest, wie sich sein Einkommen und seine Ausgaben entwickeln und um wie viel Prozent sie steigen. Heute kaum vorstellbar: Im Sommer 1923 beträgt Sautters Monatseinkommen über 2,5 Millionen Mark.

Inventar Online recherchierbar hier.

Beitragsbild: Reinhold Sautter an seinem Schreibtisch im Oberkirchenrat Stuttgart, um 1933. EABW, Bildarchiv, AS 3205.

Quelle Generell: EABW PA Reinhold Sautter A327 Nr 744 und Nachlass Reinhold Sautter D154

28. August 2025 | Andreas Butz | Allgemein

In seinem neuen Buch beschreibt der langjährige ehemalige Leiter des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart, Hermann Ehmer, die Kirchengeschichte Württembergs von der Christianisierung bis zur Gegenwart. Wir sind sehr gespannt auf dieses Werk. Die Buchpremiere findet am 17. September um 18 Uhr im Hospitalhof in Stuttgart statt. Der Hospitalhof bittet um Anmeldung.

7. August 2025 | Dorothea Besch | Bestand

Erika Stöffler. Foto: EABW

Im Juli übergab Erika Stöffler, mittlerweile 98-jährig, dem Evangelischen Archiv Baden und Württemberg (EABW) Unterlagen aus ihrer Zeit als Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Frauenarbeit. Die Evangelische Frauenarbeit fusionierte 2005 mit dem Evangelischen Frauenwerk zu den „Evangelischen Frauen in Württemberg“ (EFW).

Während ihrer Vorstandszeit von 1976 bis 1992 lag Erika Stöffler neben der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kirche besonders die Ökumene am Herzen. Die übergebenen Unterlagen beinhalten verschiedene ökumenische Studienreisen, die für Frauen aus den Mitgliedsverbänden der Frauenarbeit angeboten wurden. Der Schwerpunkt der Reisen lag auf den persönlichen Kontakten und Lebenssituationen der Frauen bei Besuchen in Polen, der Sowjetunion, der Tschechoslowakei, aber auch in Rom, Brüssel und Irland.

Jahrzehntelang arbeitete Erika Stöffler im Rundfunkrat des SDR und im Programmbeirat der ARD, dessen Vorsitz sie 1995 übernahm. Auch hierzu sind Unterlagen im Vorlass vorhanden.

Erika Stöffler ist immer noch interessiert an der Arbeit der Evangelischen Frauen in Württemberg. Ihr ist bewusst, dass sich das Frauenbild im Vergleich zu ihrer Vorstandszeit grundlegend geändert hat und fragt sich, was an Frauenarbeit heute noch möglich ist. Die unter anderem von der EFW angebotenen Frauenpilgerreisen findet sie gut und wichtig, weil Frauen dort in Bewegung und ins Gespräch miteinander kommen können.

Wir freuen uns, die Unterlagen von Erika Stöffler unter der Signatur D 201 in unserem Archiv zu haben. Sie ergänzen den bereits vorhandenen Bestand K 6 Frauenarbeit der Evangelischen Landeskirche.

30. Juli 2025 | Andreas Butz | Veranstaltung

Am Freitag, dem 25. Juli, besuchten die Ältestenräte der badischen und der württembergischen Landeskirche unser Haus. Die Ältestenräte sind Gremien der Synode. Anlass des Besuchs war die Fusion der Archive und Bibliotheken der beiden Landeskirchen.

Nach einer Andacht und Begrüßung stellte die EHZ-Bibliothek ihre Räumlichkeiten, Bestände und Online-Angebote vor. Anschließend zeigten Dr. Claudius Kienzle und Mareike Ritter den Mitgliedern des Ausschusses einige besondere Stücke aus dem Archiv und der musealen Sammlung. So wurden etwa die Talare der ersten Pfarrerinnen beider Landeskirchen gezeigt. Anhand von Beispielen badischer und württembergischer Kirchenbücher wurden restaurierungsbedürftige und restaurierte Archivalien präsentiert. Auch Vasa Sacra, die 1945 aus Kriegsschrott hergestellt und im Kriegsgefangenenlager Böckingen verwendet wurden, sowie ein Ährenkranz zur Erinnerung an die überwundene Hungersnot von 1816, konnten bestaunt werden. Aus der Handschriftensammlung des Archivs zeigte Dr. Kienzle ein Exemplar des Augsburger Glaubensbekenntnisses mit Originalunterschriften württembergischer Pfarrer von 1565 bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts.

Zudem wurden verschiedene Online-Angebote vorgestellt, darunter das Kirchenbuchportal Archion, das vor zehn Jahren als Gemeinschaftsprojekt von zwölf Landeskirchen – darunter der Badischen und der Württembergischen – und der EKD an den Start ging.

Im Anschluss bekamen die Mitglieder des Ältestenrates eine Führung durch das Haus mit dem neuen Erweiterungsbau. Dabei hatten sie die Gelegenheit, weitere interessante Objekte zu sehen und Details zu klima- und gebäudetechnischen Besonderheiten zu erfahren.

Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass sich die Ältestenräte der beiden Landeskirchen die Zeit genommen haben, unser neues Archiv kennenzulernen und mehr über unsere Arbeit zu erfahren!

-

-

Präsident der badischen Landessynode, Axel Wermke. Foto: EABW

-

-

Foto: EABW

-

-

Stv. Referatsleiterin Mareike Ritter und Referatsleiter Claudius Kienzle bei der Präsentation von besonderen Objekten und Archivalien.

-

-

Präsentation eines Ährenkranzes von 1817, der nach der Hungersnot von 1816 zum Gedenken eingerahmt wurde. Foto: EABW

-

-

Dr. Claudius Kienzle stellt ein Exemplar des Konkordienbuches aus der Handschriftensammlung vor. Foto: EABW.

-

-

Foto: EABW

-

-

Foto: EABW

-

-

Archivalien aus dem EABW. Foto: EABW.

28. Juli 2025 | Gastautor | Allgemein

Dieser Bericht aus dem Kreis der Besuchsgruppe des kirchengeschichtlichen Proseminars, das uns dieses Jahr besuchte, wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Wir danken dafür. Hier der Bericht:

Im Rahmen eines kirchengeschichtlichen Seminars besuchte eine Delegation Tübinger Theologiestudierender am 16. Juni das Evangelische Archiv Baden und Württemberg. Ziel des Besuchs war es, einen vertieften Einblick in die archivische Arbeit, den quellenkundigen Umgang und die Bedeutung kirchlicher Überlieferung zu erhalten. Die Führung begann im Lesesaal des Archivs, wo ein Archivar dieser Institution die grundlegenden Aufgaben und Strukturen der Einrichtung erläuterte. Das Evangelische Archiv Baden und Württemberg verwahrt die zentralen Überlieferungen der Evangelischen Landeskirche aus Baden und Württemberg und erfüllt damit eine unverzichtbare Funktion für Forschung, kirchliche Erinnerungskultur und Verwaltung. Ein erster Halt unserer Führung galt dem Nachlass des ehemaligen Landesbischofs Theophil Wurm, dessen Unterlagen sich über 19 laufende Regalmeter erstrecken. Es war beeindruckend, in einem Raum voller Akten einer einzigen Person zu stehen. Derartige Nachlässe sind in doppelter Hinsicht reizvoll: Einerseits dokumentieren sie die kirchengeschichtlichen Entwicklungen und die Spuren, die die betreffende Person hinterlassen hat, andererseits auch ihre persönliche Frömmigkeit. Die Frage, wann Geschichte beginnt und was als archivwürdig gilt, wurde im Zusammenhang mit dem sogenannten Aktenplan thematisiert – einem Hilfsmittel zur systematischen Erfassung und Bewertung von Dokumenten. Eindrucksvoll war dabei die Vielfalt der im Archiv aufbewahrten Objekte. Neben schriftlichen Quellen werden in der dem Archiv angeschlossenen Abteilung Museale Sammlung nämlich auch Koffer, Möbelstücke und Bilder als aussagekräftige Gegenstände gelagert. Natürlich besitzen diese Gegenstände nicht den informativen Stellenwert schriftlicher Dokumente. Sie können jedoch als frömmigkeits- und alltagsgeschichtliches Abbild verstanden werden und ermöglichen einen weiteren Zugang zu historischer Empathie.

Die Einsicht in die württembergischen Kirchenbücher war besonders eindrucksvoll. Sie sind nicht nur für die historische Forschung, sondern auch für die individuelle Ahnenforschung von unschätzbarem Wert. Die Erkenntnis, dass sich der eigene Lebensweg über Generationen hinweg in diesen Dokumenten nachvollziehen lässt, löste ein tiefes Gefühl der Verbundenheit und Verwurzelung aus. Im Rahmen des Besuchs wurde auch auf die Herausforderungen der Digitalisierung hingewiesen. Mit dem Neubau dreier Magazine, der Auflösung des badischen Archivs und der Ausweitung des Online-Angebots steht das Archiv vor einer enormen Aufgabe, die jedoch auch neue Möglichkeiten der Zugänglichkeit eröffnet.

Beitragsbild: Gruppenbild der Exkursion. Foto: EABW

16. Juli 2025 | Andreas Butz | Veröffentlichung

Der Band ist in der EHZ-Bibliothek vorhanden.

Wie möchten auf die Neuerscheinung „Der Kreis Calw in der Zeit des Nationalsozialismus“ hinweisen, die von Schuldekan Thorsten Trautwein und Gabriel Stängle herausgegeben wurde. Unter anderem wurden Quellen des Evangelischen Archivs Baden und Württemberg herangezogen.

In 32 Beiträgen geben 23 Autorinnen und Autoren vielfältige Einblicke in die Zeit des Nationalsozialismus im Kreis Calw – dem heutigen Landkreis Calw und dem südlichen Enzkreis – sowie in die Erinnerungsarbeit in 80 Jahren. Untersucht wird die NS-Herrschaft auf Kreis- und Ortsebene wie auch ausgewählte Institutionen, Bürgermeister, Dekane, Pfarrer, Vereine und andere in ihrem Verhältnis zum Nationalsozialismus. Es entsteht ein vielschichtiges und aussagekräftiges Bild; zudem werden Linien bis heute gezogen. Auch unser Kollege von der Abteilung Records Management und Aktenplan im Oberkirchenrat, Diplom-Archivar Martin Frieß, hat einen Beitrag für diesen Band geschrieben.

Die Publikation des Bandes wird durch einige Vorträge begleitet. Unter anderem spricht Thorsten Trautwein zum Thema „Erwin Dirr: Stammheimer Bürgermeister, Landtagsabgeordneter und Bezirksleiter der NSDAP für die Oberämter Calw und Neuenbürg“ am Mi, 17.9.2025, 14:30 Uhr im Rahmen der Nachmittagsakademie Calw im Ort: Andreäsaal, Haus der Kirche, Badstraße 27, 75365 Calw. Eintritt: 5 EUR (inkl. Kaffee und Gebäck).

Am Donnerstag, den 20.11.2025, 19 Uhr hält Lorenz Walch einen Vortrag über „Theodor Fritz – Der Birkenfelder Vikar im Kirchenkampf“ im Martin-Luther-Gemeindehaus, Kirchweg 1, 75217 Birkenfeld

Beiträge von Lorenz Walch für unseren Blog:

Bestand der Evangelischen Sammlung erschlossen

Pfarrarchiv Birkenfeld erschlossen

9. Juli 2025 | Andreas Butz | Veranstaltung