19. Dezember 2022 | Andrea Kittel | Kunstgeschichte, Museale Sammlung

Weihnachten ist das Fest der Gaben. In den bildlichen Darstellungen der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem sind es die Figuren der drei Könige, die dem „neuen König“ huldigen und ihre Gaben darbringen: Weihrauch, Myrrhe und Gold. Im Neuen Testament werden sie nicht als „Könige“ bezeichnet, auch gibt es keine Angabe über ihre Anzahl. Diese Angaben entstammen einer umfangreichen Legendenbildung, die im 3. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Seit dem 9. Jh. tragen sie die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar. In der christlichen Kunst des Mittelalters und der Renaissance entwickelten sich die drei Könige zu Repräsentanten der damals bekannten drei Erdteile Europa, Afrika und Asien. Damit wird betont: Die Geburt Jesus Christi ist ein Geschenk an alle Menschen, weltweit.

Beitragsbild: Anbetung der Könige (Matth. 2, 1-12), um 1880, Lithografie, schablonenkoloriert, Museale Sammlung, Inv. Nr. 06.037

14. Dezember 2022 | Andrea Kittel | Kurioses, Museale Sammlung, Zeitgeschichte

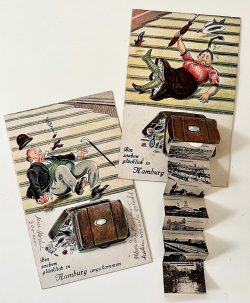

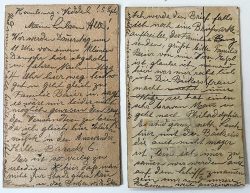

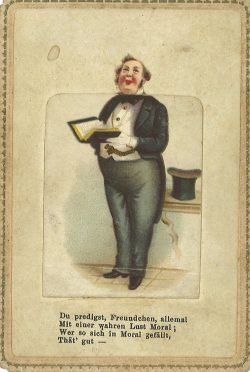

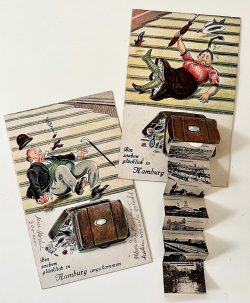

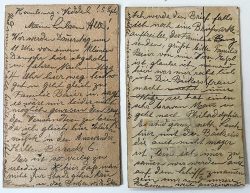

Diese beiden originellen Postkarten tauchten unter vielen anderen in einem privaten Nachlass auf, der an die Museale Sammlung im Landeskirchlichen Archiv abgegeben wurde. Was zunächst nach lustigen Urlaubsgrüßen aus Hamburg aussieht, täuscht. Beim näheren Hinschauen wird deutlich: die Absender, ein Ehepaar aus Esslingen, sind dabei, auszuwandern. Sie schreiben aus Baracke 6 der Auswanderer-Hallen im Stadtteil Veddel: „Wir werden am Donnerstag um 11 Uhr von einem kleinen Dampfer hier abgeholt und fahren Nachmittag 4 Uhr hier weg.“ Die Reise sollte wohl in die USA gehen, denn sie erwähnen noch Mitreisende, deren Ziel Philadelphia ist.

Diese beiden originellen Postkarten tauchten unter vielen anderen in einem privaten Nachlass auf, der an die Museale Sammlung im Landeskirchlichen Archiv abgegeben wurde. Was zunächst nach lustigen Urlaubsgrüßen aus Hamburg aussieht, täuscht. Beim näheren Hinschauen wird deutlich: die Absender, ein Ehepaar aus Esslingen, sind dabei, auszuwandern. Sie schreiben aus Baracke 6 der Auswanderer-Hallen im Stadtteil Veddel: „Wir werden am Donnerstag um 11 Uhr von einem kleinen Dampfer hier abgeholt und fahren Nachmittag 4 Uhr hier weg.“ Die Reise sollte wohl in die USA gehen, denn sie erwähnen noch Mitreisende, deren Ziel Philadelphia ist.

Ein Hinweis auf die Datierung findet sich auf der Vorderseite einer der beiden Karten. Dort ist handschriftlich notiert: „Über die Karten haben wir sehr gelacht. Eine kostet 300 000“. In Deutschland war also Inflation, was auf die Jahre 1922/23 hinweist.

Zwischen 1919 und 1932 wanderten insgesamt rund 600.000 Deutsche in überseeische Länder aus. Der Höhepunkt lag Anfang der 1920er Jahre. Im Ersten Weltkrieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit waren viele Menschen gezwungen, ihren Entschluss zur Auswanderung zunächst aufzuschieben. Anfang der 1920er Jahre mussten sie ihre Auswanderungspläne rasch umsetzen, weil die Inflation in Deutschland ihre Geldreserven zusammenschmelzen ließ. Weitere schlossen sich an und versuchten, in der Hoffnung auf eine bessere Existenz aus der Krise zu flüchten.

Schon im 19. Jahrhundert war Hamburg zum bedeutenden Auswandererhafen geworden. Das Geschäft mit den Auswanderern war lukrativ. Die großen Reedereien warben in ganz Deutschland und Osteuropa für den Transport ins „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“. Bis die Auswanderer auf ihr Schiff kamen, brauchten sie darüber hinaus eine Unterkunft und Lebensmittel sowie Proviant für die Reise. Immer mehr Flüchtlinge strömten nach Hamburg, so dass die städtischen Auswandererbaracken bald nicht mehr ausreichten. Im Stadtteil Veddel, südlich des Müggenburger Zollhafens entstanden auf Initiative des Reeders Albert Ballin ab 1900 die Auswandererhallen der Hamburg-Amerika Linie. Auf gut 55.000 Quadratmetern fanden zunächst 1200, später sogar 5000 Menschen Platz. Die Ausreisewilligen mussten dort bis zu 14 Tagen in Quarantäne bleiben. Neben Schlaf- und Speisesälen, medizinischer Betreuung und Waschsälen gab es auch eine Kirche und eine Synagoge.

Wie sich der Aufenthalt der beiden Esslinger weiter gestaltete, entzieht sich unserer Kenntnis. Nicht einmal ihre Namen sind bekannt, da die Karten, wohl in einem Briefumschlag versandt, nicht unterschrieben waren. Zu hoffen bleibt, dass die Verfasser und ihr Gepäck in Übersee gut angekommen sind und sie nicht in ähnlicher Weise strauchelten, wie die humorigen Gestalten auf den Postkarten.

9. Dezember 2022 | Andrea Kittel | Museale Sammlung

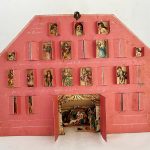

In allen katholischen Kirchen Polens werden zur Weihnachtszeit Weihnachtskrippen mit teilweise lebensgroßen Figuren aufgestellt. Nach dem Vorbild dieser Krippen entstanden seit etwa 1900 verkleinerte, tragbare Ausführungen, die von den Dorfjungen von Haus zu Haus getragen wurden.

Die in Krakau übliche Form der Krippe (polnisch Szopka) besteht aus Holz, Pappe und bunter Aluminiumfolie. Diese wurden im Lauf der Zeit immer üppiger und aufwändiger geschmückt und die Krippenbauer wetteiferten miteinander um die prächtigste Krippe. Im Jahr 1927 wurde erstmals ein offizieller Wettbewerb ausgeschrieben. Seit 1937 werden alljährlich am ersten Donnerstag im Dezember die neuen Weihnachtskrippen auf den Stufen des Mickiewicz-Denkmals am Krakauer Marktplatz zur Schau gestellt. Der Krippenwettbewerb gilt als ein Höhepunkt im Leben der Stadt und zieht jedes Jahr viele Teilnehmer an.

Die typische Krakauer Krippe (Szopka Krakowska) ist inspiriert von Krakauer Baudenkmälern wie der Marienkirche, dem Königsschloss auf dem Wawel oder der Tuchhalle. Im Miniaturformat werden Details wie Türmchen, Galerien, Bogengänge, Balustraden oder Glasfenster filigran nachgebaut, fantasievoll kombiniert und kreativ dekoriert. Neben der biblischen Weihnachtsszene sind in den Krippen auch Darstellungen von historischen oder prominenten zeitgenössischen Persönlichkeiten zu finden.

In der Musealen Sammlung des Landeskirchlichen Archivs befinden sich mehrere solcher Krippen. Hier ein paar Beispiele:

-

-

Weihnachtskrippe von Pjotr Michalczyk, Krakau/Polen 1990 Museale Sammlung Nr. 07.1058

-

-

Weihnachtskrippe, Krakau/Polen Museale Sammlung Nr. 07.1052

-

-

Weihnachtskrippe, Krakau/Polen 1992 Museale Sammlung Nr. 07.1055

-

-

Weihnachtskrippe von Pjotr Michalczyk, Krakau/Polen 1992 Museale Sammlung Nr. 07.1059

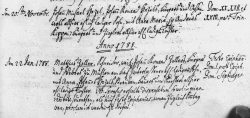

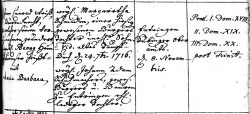

7. Dezember 2022 | Andreas Butz | Aktenfund, Bestand, Personengeschichte

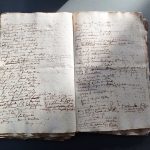

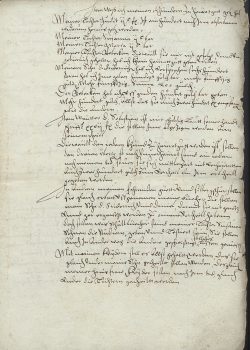

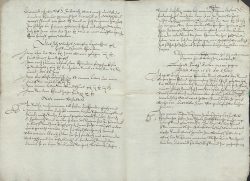

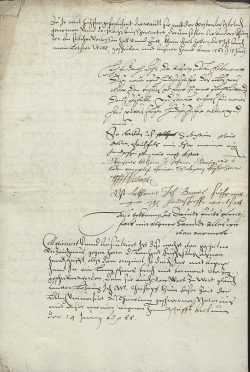

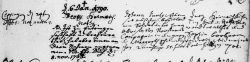

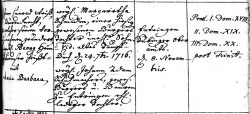

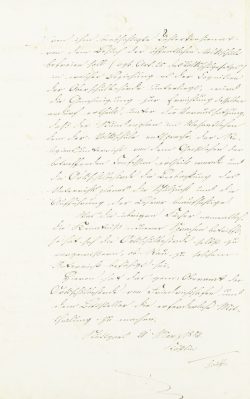

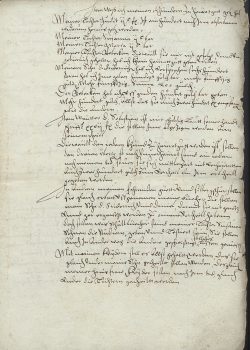

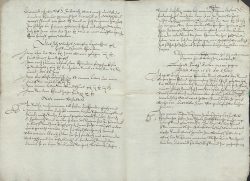

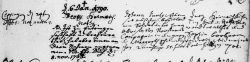

Beim Verzeichnen des vor kurzem in das Landeskirchliche Archiv zur Verwahrung und Verwaltung überführten Pfarrarchivs von Knittlingen fiel unserer Kollegin Birgitta Häberer ein Aktenbüschel auf, das mit „Memorabilien über die Grävenitzsche und Süßsche Angelegenheit“ betitelt war. Dass es sich dabei um kein übliches Aktenfaszikel pfarramtlicher Provenienz handelte, war leicht ersichtlich. Doch was hatte die herzoglich-württembergische Mätresse und Landhofmeisterin Wilhelmine von Grävenitz, beziehungsweise Gräfin von Würben mit Knittlingen, beziehungsweise dem Pfarramt Knittlingen zu tun? Als unser Kollege Andreas Butz durch die Schriftstücke blätterte, erinnerte er sich an die im Jahr 2015 als Veröffentlichung der Kommission für geschichtliche Landeskunde herausgegebene Edition der „Anekdoten vom württembergischen Hof. Memoiren des Privatsekretärs der herzoglichen Mätresse Christina Wilhelmina von Grävenitz (1714-1738)„.

Beim Verzeichnen des vor kurzem in das Landeskirchliche Archiv zur Verwahrung und Verwaltung überführten Pfarrarchivs von Knittlingen fiel unserer Kollegin Birgitta Häberer ein Aktenbüschel auf, das mit „Memorabilien über die Grävenitzsche und Süßsche Angelegenheit“ betitelt war. Dass es sich dabei um kein übliches Aktenfaszikel pfarramtlicher Provenienz handelte, war leicht ersichtlich. Doch was hatte die herzoglich-württembergische Mätresse und Landhofmeisterin Wilhelmine von Grävenitz, beziehungsweise Gräfin von Würben mit Knittlingen, beziehungsweise dem Pfarramt Knittlingen zu tun? Als unser Kollege Andreas Butz durch die Schriftstücke blätterte, erinnerte er sich an die im Jahr 2015 als Veröffentlichung der Kommission für geschichtliche Landeskunde herausgegebene Edition der „Anekdoten vom württembergischen Hof. Memoiren des Privatsekretärs der herzoglichen Mätresse Christina Wilhelmina von Grävenitz (1714-1738)„.

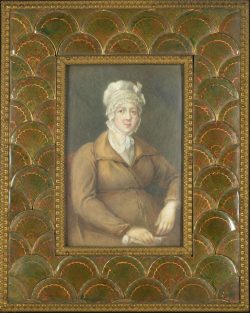

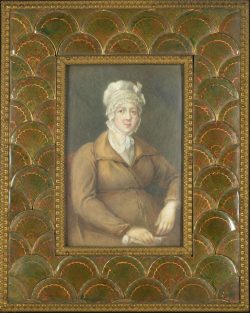

Miniatur Wilhelmine von Graevenitz ( 1686 – 1744). Württembergisches Landesmuseum. Fotograf: Wuselig. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landesmuseum_W%C3%BCrttemberg_-_Wilhelmine_von_Graevenitz864.jpg

Der Verfasser dieser Anekdoten, Heinrich August Krippendorf (1683-1742), war von 1714 bis 1731 der Privatsekretär von Wilhelmine von Grävenitz, außerdem auch Sekretär des Geheimen Rats und Regierungsrat und hatte somit unmittelbare Einblicke in die Verhältnisse des württembergischen Hofes und in die dortige Günstlings- und Mätressenwirtschaft. Er hat die Anekdoten unter dem Pseudonym Procopius Vessadiensis verfasst, also als Prokop von Dessau, womit er sich als Verfasser in die Tradition von Prokopios von Caesarea stellte, einem spätantiken Autor mit Insiderwissen des oströmischen Kaiserhofes in Konstantinopel. Krippendorfs Anekdoten waren eigentlich nicht für den Druck bestimmt, sondern nur für die Zirkulation im engeren Freundeskreis. Die in seinem Bericht genannten Personen wurden in seinem Text nicht namentlich benannt, sondern erhielten Pseudonyme. Grävenitz erscheint in den Anekdoten etwa als „Fredegunde“, was auf die mächtige Mätresse des Merowingerkönigs Chilperich (6. Jahrhundert) anspielt. Herzog Eberhard Ludwig ist Artamenis. Auch alle Orte wurden verschlüsselt.

Bislang kannte man zwei Handschriften der Anekdoten, die in der württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart und in der Bayerischen Staatsbibliothek in München verwahrt werden. Der Vergleich der Handschrift aus dem Pfarrarchiv Knittlingen mit dem Digitalisat der Handschrift in der Württembergischen Landesbibliothek, die frei im Internet einsehbar ist, machte es sehr wahrscheinlich, dass beide Texte von derselben Feder geschrieben wurden. Während die beiden bisher bekannten Exemplare Reinschriften darstellen, handelt es sich bei der Knittlinger Handschrift offenbar um die Entwurfsvorlage, was darin deutlich wird, dass sie allerlei Randbemerkungen, nachträgliche Einschübe , wieder verworfene und durchgestrichene Sätze und Absätze enthält. Der Entstehungsprozess kann hier nachvollzogen werden. Allerdings ist das Knittlinger Manuskript unvollständig. Die 80 Seiten umfassen nur den Appendix der Anekdoten, also den Zeitraum seit dem Ableben Herzog Eberhard Ludwigs, mit der Verhaftung der herzoglichen Mätresse, ihrer Verteidigung und ihrer Flucht nach Berlin, und mit der ausführlichen Schilderung der Verhaftung und Hinrichtung von Joseph Süß Oppenheimer. Wie bei den bereits bekannten Handschriften, liegt auch dieser Handschrift eine Aufschlüsselung der Pseudonyme bei. Zusätzlich enthält die Akte noch einen Vorschlag eines Vergleichs mit der Gräfin Würben, vermutlich von 1736, einige weitere kleinere Dokumente aus der Feder Krippendorfs, sowie 32 Seiten Notamina, in denen Krippendorf über sein Dienstverhältnis als Privatsekretär der Mätresse Grävenitz-Würben ausführlich Rechenschaft ablegt, ein Bericht der sich inhaltlich auch in den Grävenitzschen Prozessakten im Hauptstaatsarchiv Stuttgart (A 48/5) findet.

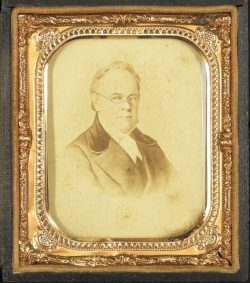

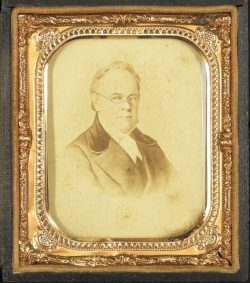

Wie aber gelangten diese Schriftstücke in das Pfarrarchiv Knittlingen? Man würde Unterlagen dieser Art am ehesten in einem Familienarchiv erwarten, sofern sie die Jahrhunderte überhaupt überleben. Aber auch das ließ sich schnell klären, denn bei der Durchsicht der Liste der Knittlinger Pfarrer stach der Name Wilhelm Aurelius von Krippendorf ins Auge, der 1782 zum Dekan in Knittlingen ernannt wurde und dieses Amt bis zu seinem Tod 1809 ausführte. Sein Vater war Heinrich August von Krippendorf, der Verfasser der Handschriften. Das lässt den Schluss zu, dass die Unterlagen des Grävenitzschen Privatsekretärs über seinen Sohn, der in Knittlingen Dekan war, in das Knittlinger Pfarrarchivs gelangt waren.

Das Inventar des Pfarrarchivs Knittlingen kann nun online durchsucht werden. Die Akte mit den Handschriften Krippendorfs haben wir digitalisiert und kann hier eingesehen werden.

30. November 2022 | Andrea Kittel | Museale Sammlung

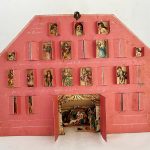

Dieser selbstgebastelte Adventskalender kam über den Nachlass einer frommen Familie in die Museale Sammlung. Handschriftlich steht auf dem Haus geschrieben:

„Hast du geöffnet die Fensterlein, so kommt auch bald das Christkindlein.

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“

Belege für erste Formen des Adventskalenders stammen aus bürgerlichen pietistischen Kreisen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden verschiedene Bräuche, die die ungeduldige Erwartung der Kinder auf das Weihnachtsfest begleiteten. Überliefert sind etwa die Adventsandachten im „Rauhen Haus“ – der von Joh. H. Wichern gegründeten Knabenrettungsanstalt. Während man täglich eine biblische Verheißung der Christgeburt vorlas, steckte man auf den tannengeschmückten Kronleuchter eine weitere Kerze. Daraus entstand der Adventskranz.

Als Zeitzähler vor Weihnachten dient auch der Adventskalender. Die geöffneten Türchen sollen das Fortschreiten der Zeit vor Augen führen und mit kleinen Bildern oder süßen Überraschungen die Spannung auf das Fest steigern.

Bild: Adventskalender. Bastelarbeit, um 1900. Museale Sammlung (Inv. Nr. 11.302)

23. November 2022 | Andrea Kittel | Museale Sammlung

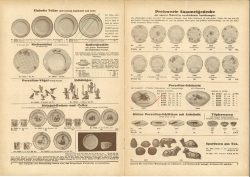

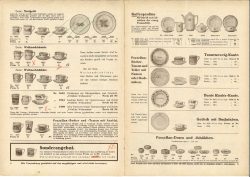

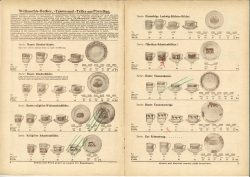

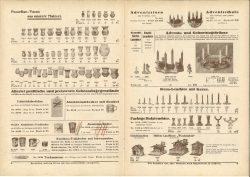

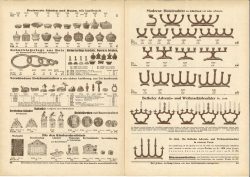

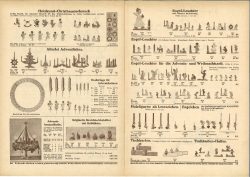

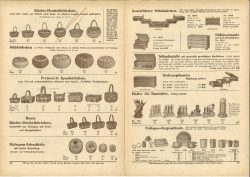

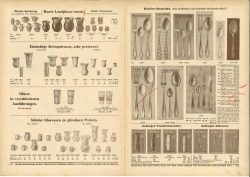

Kurz nach den Sommerferien, fängt es jedes Jahr wieder an zu „weihnachten“. Lange vor dem ersten Advent glitzern überall schon Sterne und Christbaumkugeln, in den Geschäften und Onlineportalen werden weihnachtliche Produkte und Geschenkideen angepriesen. Das war im vorigen Jahrhundert nicht anders. Im Pfarrarchiv Unterreichenbach fand sich ein Prospekt der „Vereinigten Verkaufsstellen der Anstalt Bethel in Bielefeld“ aus dem Jahr 1938, der bereits im September an Kirchengemeinden und kirchliche Kreise versandt wurde. Die 24-seitige Broschüre zeigt eine weit gefächerte Produktpalette: Engelsfiguren, Kerzenleuchter, Adventskranzständer, Porzellanteller mit Weihnachtsmotiven, Kaffeegeschirr mit Abzeichen evangelischer Vereine sowie weitere Geschenkideen, wie etwa Henkelkörbe und Spardosen. Auf Seit 9 wird ganz selbstverständlich und nebenbei ein Objekt angeboten, das uns heute stutzen lässt: „Hitlers Landhaus ‚Wachenfeld‘ als Spardose“ in zwei Größen und mit Hakenkreuzflagge.

Im Jahr 1938 war das wohl nichts Außergewöhnliches. Mit dem historischen Wissen von heute mag man dem Zynismus, der in diesem Angebot liegt, nicht recht glauben.

Die Heil- und Pflegeanstalt Bethel bei Bielefeld wurde 1867 von Friedrich von Bodelschwingh für geistig- und körperlich behinderte Menschen gegründet. Ab 1974 wurden verschiedene Werkstätten als Beschäftigungsmöglichkeiten für die Behinderten angegliedert. Die „Vereinigten Verkaufsstellen“ dienten mit dem Vertrieb von Produkten für Kirchen und Kirchengemeinen zur Aufstockung der Finanzen der Anstalt. Auf der Vorderseite des Prospektes ist zu lesen: „Der Reinerlös auch aus dem Weihnachtsversand“, kommt „den Kranken unserer Anstalt zugute,“ und so unterstützt „ein jeder der bei uns bestellt das Liebeswerk an den Kranken und Elenden“.

Angesichts der von den Nationalsozialisten durchgeführten Zwangssterilisationen an Behinderten und der ab 1940 durchgeführten systematischen Krankenmorde ist es äußerst irritierend, dass eine Behinderteneinrichtung wie Bethel in ihrer Produktverkaufsstelle 1938 arglos die Spardose „Hitlers Landhaus“ vertrieben hat – ein Objekt, das mit der Ideologie verbunden war, die Behinderte Menschen als „lebensunwert“ betrachtete.

Die Anstalt Bethel stellt sich heute der Verantwortung, indem sie Erinnerungsarbeit und historische Forschung zu ihrer eigenen Geschichte im Nationalsozialismus betreibt. „Geschichte fundiert aufzuarbeiten und daraus Lehren für die aktuelle und künftige Arbeit zu ziehen, ist eine Verpflichtung gegenüber allen, die in Betheler Einrichtungen Leid erfahren haben.“

Bethel im Nationalsozialismus – Bethel

Hier der ganze Prospekt:

Weihnachtswaren-Angebot für Kirchengemeinden, Vereinigte Verkaufsstellen der Anstalt Bethel, Bielefeld 1938 (Museale Sammlung, Inv. Nr. 22.106)

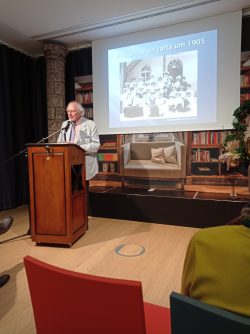

22. November 2022 | Johannes Grützmacher | Bestand, Fotografie, Jubiläum, Palästina

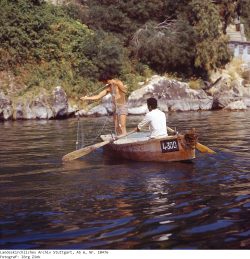

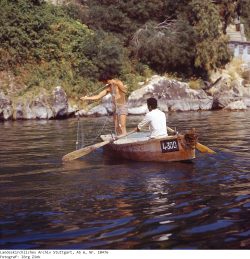

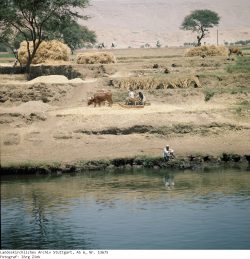

Fischer am See Genezareth (LKAS AS 6, Nr. 10476)

Jörg Zink (1922-2016) wäre am 22. November hundert Jahre alt geworden. Er war zu seiner Zeit einer der bekanntesten und sichtbarsten Theologen der württembergischen Landeskirche. Für viele war er das Gesicht eines Protestantismus, der die Verkündigung des Evangeliums konsequent mit den Fragen und Anforderungen der Zeit verknüpfen will.

Als Fernseh- und Rundfunkpfarrer, Autor zahlloser Bücher populärwissenschaftlicher und erbaulicher Art, als gefeierter Kirchentagsredner, Bibelübersetzer, Liederdichter und Prediger wurde er einem großen Publikum bekannt. Mit dem Bildnachlass von Jörg Zink lässt sich nun eine weitere Facette im Wirken dieses umtriebigen und produktiven Theologen kennenlernen: Jörg Zink war auch ein passionierter – und, wie man in seinem Bildnachlass sehen kann, ein begabter – Fotograf. Diese Seite seines Schaffens ist freilich nicht ganz unbekannt: Viele Illustrationen aus Zinks zahlreichen Büchern stammen von ihm selbst.

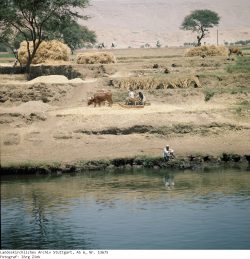

Jörg Zink unternahm vor allem in den 1970er-Jahren viele Reisen ins Heilige Land und in die ganze Mittelmeerregion. Von Griechenland bis in den Iran, von Ägypten bis Italien bereiste er die Altertümer des Mittelmeerraums. Dabei galt sein Interesse nicht nur den Zeugnissen der antiken Hochkulturen, den Tempeln, Ruinen, Burgen. Er suchte gerade dort auch nach dem zeitgenössischen Leben. Im Leben der Menschen schien für ihn das Leben in biblischer Zeit auf. In Palmyra waren ihm die Schafhirten ebenso wichtig wie die antiken Bauten; in den Fischern am See Genezareth, die er fotografierte, sah Jörg Zink die Jünger Jesu.

Szene am Nilufer in Ägypten

Im Jahr 2005 ließ Jörg Zink seine Dias digitalisieren und übergab die Digitalisate dem Evangelischen Medienhaus, damit die Fotos der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnten. Einige Jahre waren die Bilder als kostenpflichtiges Angebot zugänglich. Inzwischen wurden sie vom Landeskirchlichen Archiv übernommen. Das Archiv stellt die Bilder inzwischen auf seiner Rechercheseite zur Verfügung.

Der Bestand „AS 6: Fotonachlass Jörg Zink“ enthält 6.363 Digitalisate im Umfang von 118 Gigabyte. Die leider nur rudimentäre Verzeichnung der ursprünglichen Online-Datenbank wurde übernommen. Die Bilder sind nach Ländern und geografischem Bezug gegliedert, die ursprüngliche Schreibweise wurde dabei beibehalten.

Der direkte Link zum Bestand ist: http://suche.archiv.elk-wue.de/actaproweb/document/Best_d5997a4b-1eb3-4906-807b-bbd0302b4c52

Es war (noch) nicht möglich, die Bilder in einer CC-Lizenz freizugeben, aber die Bilder sind kostenfrei nutzbar und in relativ hoher Auflösung verfügbar. Das angehängte Wasserzeichen ist nicht invasiv und dient lediglich der Kennzeichnung der Bilder.

Mit den über 6.000 Fotografien von Jörg Zink wird pünktlich zu Zinks 100. Geburtstag ein Schatz für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Die vielfach künstlerisch wertvollen Fotografien aus dem Mittelmeerraum sind bedeutende Zeitzeugnisse aus den 1970er-Jahren, die Jörg Zinks spezifischen, biblisch geprägten fotografischen Blick erlebbar machen.

18. November 2022 | Andreas Butz | Kunstgeschichte, Quellenkunde

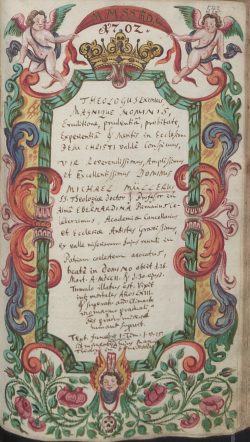

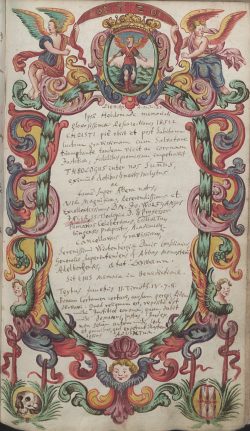

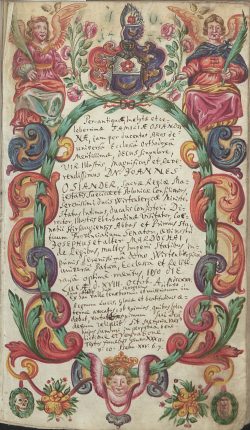

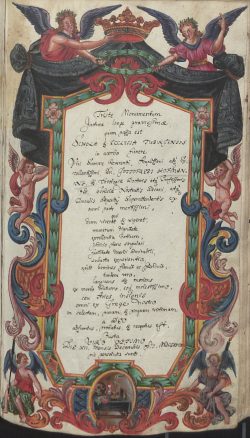

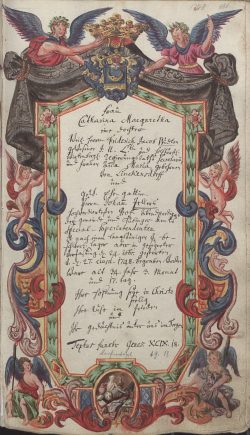

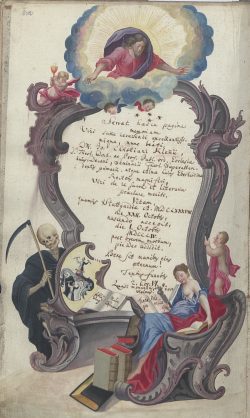

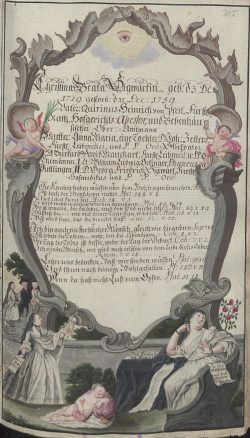

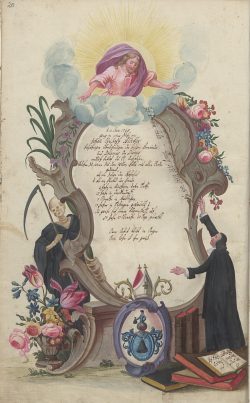

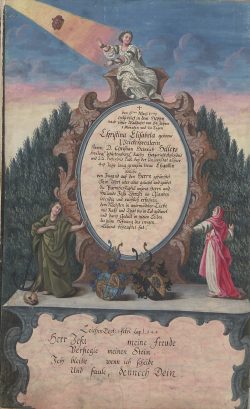

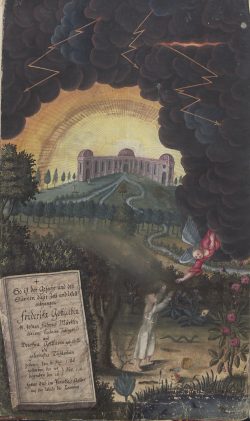

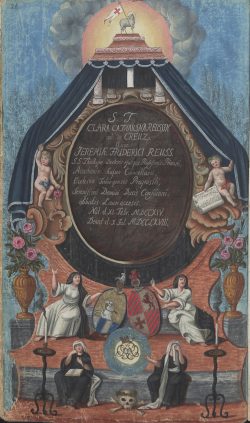

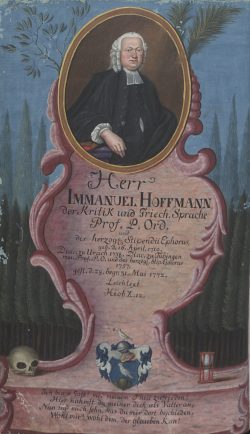

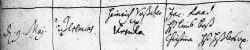

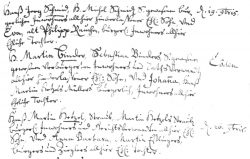

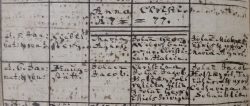

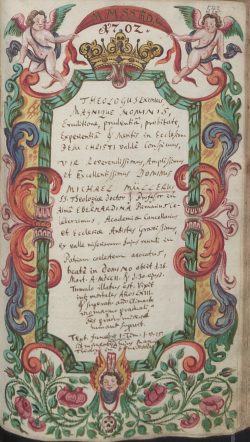

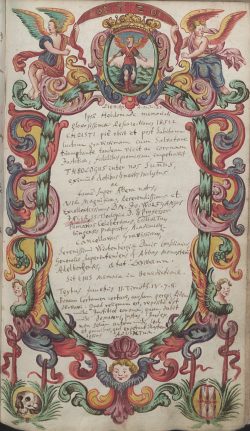

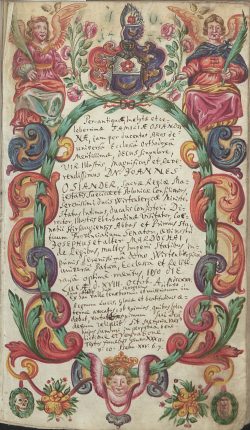

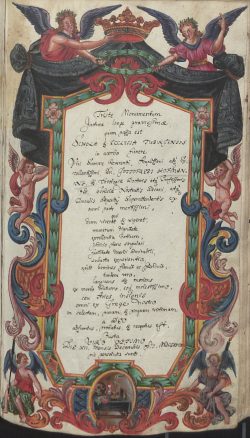

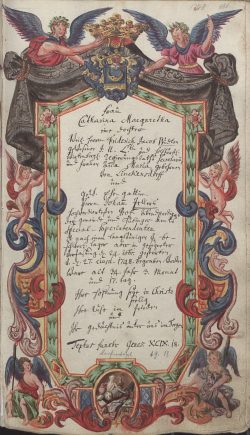

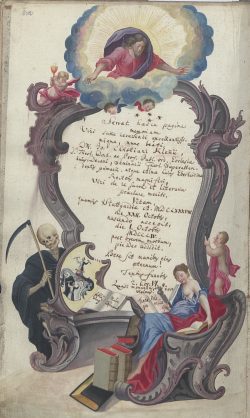

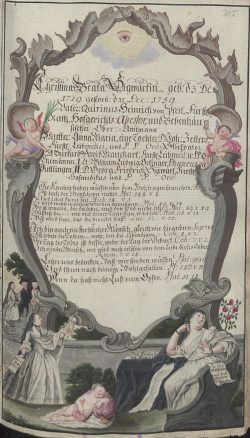

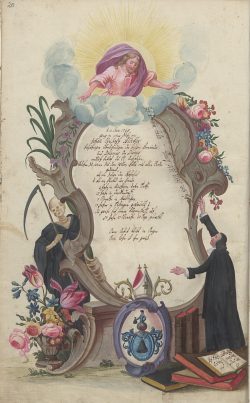

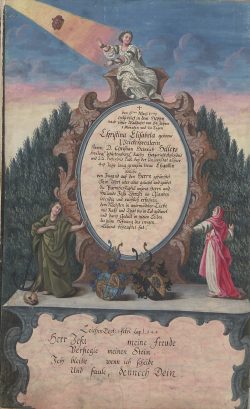

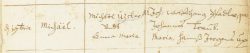

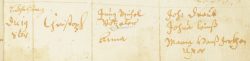

Beim Durchblättern der Tübinger Totenbücher fällt dem Betrachter eine Besonderheit auf: Es finden sich dort im Zeitraum zwischen 1692 und 1796 inmitten der anderen, schmucklosen Eintragungen insgesamt 75 handgemalte und oft reich verzierte Gedenkblätter für Verstorbene. 57 dieser besonderen Kirchenbucheintragungen sind ganzseitige Bilder, die in die betreffenden Bände eingeklebt wurden, die restlichen gemalten Sterberegistereinträge wurden direkt auf die Seiten des Kirchenbuchs zwischen den anderen Eintragungen aufgemalt. 36 Männer, zehn Frauen und 29 Kinder erhielten solche prächtig ausgestaltete Gedächtnisdarstellungen. In der Regel handelt es sich dabei um Theologen der Universität Tübingen oder Angehörige von solchen, oder aber um andere Universitätsangehörige. Die ersten Eintragungen wurden von den künstlerisch vorgebildeten Mesnern Andreas Herzog und seinem Sohn Johann Michael Herzog gestaltet. Die späteren Bilder stammen von Berufsmalern wie Jakob Daniel Schreiber, Joseph Franz Malcote, August Friedrich Oelenheinz und Jakob Friedrich Doerr.

Die entsprechend der Maße der Bilder oft ausführlichen Sterbeeinträge mit Nennung der Stellung, Ämter und gesellschaftlichen Tätigkeit der Personen oder ihrer Väter oder Ehemänner sind teilweise in deutscher, teilweise in lateinischer Sprache gehalten. Man wundert sich, welcher Funktion diese prächtigen Eintragungen dienten. In einem Kirchenbuch waren sie schließlich nicht öffentlich sichtbar, und konnten somit kaum dem Trost der Hinterbliebenen dienen. Was die Einfügung dieser Gedächtnismale in die Kirchenbücher allerdings auszeichnete war die zu erwartende Langfristigkeit ihrer Überlieferung für die Nachwelt. Kirchenbücher verblieben auf dem Pfarramt und wurden stets gewissenhaft verwahrt. Da diese Praxis in Tübingen scheinbar einzigartig zu sein scheint, überlegt man auch, wodurch sie inspiriert worden sein könnte. Vielleicht waren es die in der Tübinger Stiftskirche reichlich vorhandenen Grabmonumente, die die Idee für die ins Bild gesetzten Einträge anregten. Bis jetzt wurden diese Totenbücher noch keiner Untersuchung gewürdigt, die diese und andere Fragen klären könnte.

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts enthalten die Darstellungen fast nur allegorische Darstellungen und Ornamentik. Danach wurden Abbildungen der Personen üblich, die entweder als Ganzkörperdarstellungen in die Bildszenen eingefügt wurden oder als Porträts erscheinen. Die Malereien beinhalten fast immer ornamentale Ausschmückungen und allegorische Darstellungen. Als Sinnbilder des Todes und der Vergänglichkeit findet man etwa Bilder menschlicher Gerippe oder Totenschädel, ablaufende Sanduhren, herunterbrennende Kerzen. Solche eher düsteren Anmutungen werden aber aufgehellt durch kindliche Engelsgestalten barocker Art sowie anmutige, manchmal sogar leicht bekleidete allegorische Frauengestalten, bunte Blüten, Landschaften und Ornamente. In die Abbildungen eingestreut, etwa auf Täfelchen in den Händen von Kindern oder Engeln, findet man auch Sinnsprüche und Hinweise auf biblische Textstellen.

Literatur: Hermann Jantzen, Stiftskirche in Tübingen, Tübingen 1993, S. 139.

Tübinger Kirchenbücher bei Archion: Totenbuch 1652-1714, Totenbuch 1715-1737, Totenbuch 1737-1766, Totenbuch 1767-1799

Als Galerie eine Auswahl von künstlerisch gestalteten Einträgen in den Tübinger Totenbüchern:

-

-

Eintrag für Michael Müller (1639-1702), Theologieprofessor

-

-

Eintrag für Johannes Osiander (1657-1724), Theologieprofessor

-

-

Eintrag für Wolfgang Jäger (1647-1720), Theologieprofessor

-

-

Eintrag für Gottfried Hoffmann (1669-1728), Theologieprofessor

-

-

Eintrag für Catharina Margaretha Zeller (1714-1748), Ehefrau des Spezialsuperintendenten (Dekan) Johann Zeller

-

-

Eintrag für Johann Christian Klemm (1688-1754), Professor für Theologie und Philosophie

-

-

Eintrag für Christina Beata Sigwart (1719-1759), Ehefrau des fürstlichen Hofmedikus und Universitätsprofessors Georg Friedrich Sigwart

-

-

Eintrag für Dekan Johann Christoph Glöckler (1701-1768)

-

-

Eintrag für Christian Heinrich Hiller (1696-1770), Jurist, Professor der Universität Tübingen

-

-

Eintrag für Christina Elisabetha Hiller (1705-1770), Ehefrau von Professor Christian Heinrich Hiller

-

-

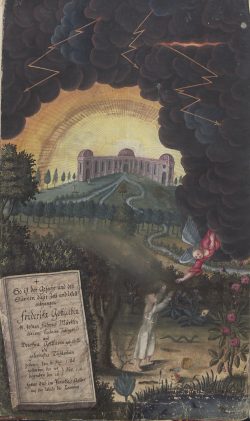

Eintrag für Friederika Gottliebin (1768-1768), Tochter von Diakon (2. Stadtpfarrer) Johann Friedrich Märklin Tochter von

-

-

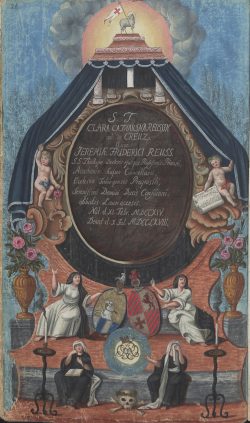

Eintrag für Clara Catharina Reuss (1714-1768), Ehefrau des Theologieprofessors Jeremias Friedrich Reuss

-

-

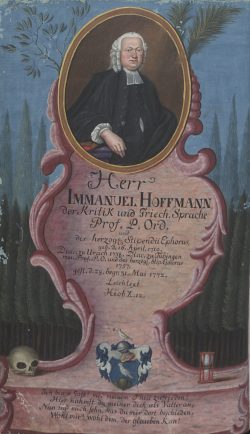

Eintrag für Immanuel Hoffmann (1710-1772), Theologieprofessor und Stiftsephorus

-

-

Eintrag für Wolfgang Adam Schöpf (1679-1770), Professor der juristischen Fakultät

-

-

Eintrag für Christina Dorothe Märklin (1760-1770), Tochter des Diakons Johann Friedrich Märklin

11. November 2022 | Anette Pelizaeus | Inventarisation, Kirchen, Kunstgeschichte

Die evangelische Landeskirche in Württemberg birgt ein reiches kulturelles Erbe, bedenkt man schon allein die große Zahl an noch vorhandenen Pfarr- und Stadtkirchen, Stifts- und Klosterkirchen aus romanischer und gotischer Zeit. Meist stechen die weithin sichtbaren Kirchtürme, reich geschmückten Altäre, Kanzeln, Emporen oder prächtige Orgeln in Auge, während beispielsweise die Schlusssteine, das sind die Schmuckelemente der Kreuzungspunkte von Gewölbebogen der mittelalterlichen Kreuzrippengewölbe, meist kaum Beachtung finden. Ein Blick ins Gewölbe lohnt sich dennoch sehr, sind in den Schlusssteinen doch nicht selten Stifter, Stifterpaare, Patrone, Kirchenväter, Heiligenfiguren, Evangelisten, Propheten oder Engel dargestellt. Gerade jetzt zum Fest des Hl. Martin von Tours, das ja alljährlich zum Gedächtnis seiner am 11. November 397 n. Chr. In Tours erfolgten Beisetzung in vielen Orten mit Laternenumzügen und oder Martinsfeuern gefeiert werden, empfiehlt sich insbesondere ein Blick in das Chorgewölbe der Plieninger Martinskirche. Im Chorschluss befindet sich hier nämlich ein runder, am Rand vergoldeter Schlussstein, der mit dem Neubau des Chores im ausgehenden 15. Jahrhundert geschaffen wurde und die legendäre Mantelteilung des Hl. Martin zeigt. Dieser war ab 334 bei der Reiterei der Kaiserlichen Garde in Amiens stationiert, als er die legendäre Mantelteilung vollzog und verabschiedete sich darauffolgend von seinem Militärdienst, um von nun an für die Kirche zu streiten. Im Jahr 351 wurde er getauft, gründete schon 361 in Ligugé ein Kloster, die spätere Abtei St. Martin de Ligugé, die schließlich auch ihm geweiht wurde. Im Jahre 375 errichtete er in der Nähe von Tours das Kloster Marmoutier und im Jahr 370 oder 371 wurde er zum Bischof von Tours geweiht. Durch sein beispielhaftes, tugendsames Leben förderte er den christlichen Glauben und durch die Gründung von Kirchen und Klöstern trug erheblich zur Christianisierung im europäischen Raum bei. Der Schlussstein zeigt den Soldaten auf einem Schimmel sitzend und er ist gerade dabei, mit seinem kurzen Schwert, das er in seiner Rechten hält, seinen roten Offiziersmantel zu teilen, um die eine Hälfte einem armen, lediglich mit einem offenen, kurzärmeligen, zerrissenen Untergewand und einfachen Stiefeln bekleideten Bettler zu geben, der vollkommen erschöpft vor ihm zusammengebrochen zu sein scheint. Der Bettler versucht sich zwar aufzurichten, hat seine Rechte zu dem Soldaten erhoben und seinen linken Ellenbogen neben seiner Umhängetasche auf dem Boden abgestützt, doch er schafft es nicht, sich aufzurichten und aufzustehen. Die Ambivalenz zwischen dem aufrecht auf dem Pferd sitzenden Soldaten und dem erbärmlich anzusehenden Bettler könnte kaum größer sein und wird zudem auch dadurch gesteigert, dass der gesamte Kopf des Hl. Martin über den Schlussstein hinausreicht, der Kopf des Pferdes ein stückweit, während der Kopf des Bettlers nicht über den Korpus des Pferdes hinauskommt, sondern unter diesem verharrt. Gerade die Stärke der helfenden Geste im Leid ist es, die in dieser Darstellung in der Ambivalenz zwischen Helfendem und Bedürftigem so eindrucksvoll zur Darstellung gelangt und der eben gerade an der exponierten Stelle des Chorschlusses deutlicher Ausdruck verliehen wird als an dem bereits romanischen Relief mit Darstellung des Heiligen Martin an der oberen Nordfassade der Plieninger Martinskirche.

Bildquelle: Inventarisation, Pelizaeus, DA Degerloch, Plieningen, Martinskirche Nr. 154.

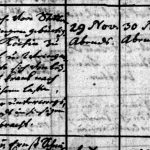

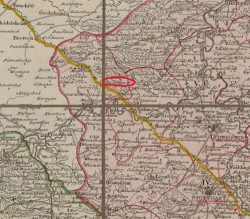

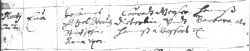

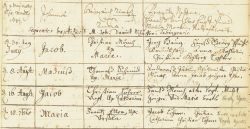

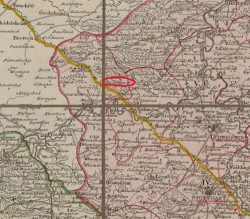

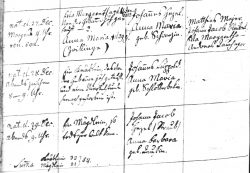

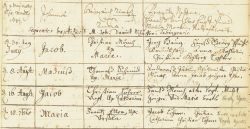

9. November 2022 | Andreas Butz | Genealogie, Lokalgeschichte, Quellenkunde

Nimmt man das Totenregister von Lienzingen (heute ein Teilort von Mühlacker) zur Hand, so bemerkt man relativ schnell, dass dort immer wieder Todesfälle von Personen aufgeführt werden, die nicht im Ort lebten, sondern auf der Durchreise verstarben. So verstarben alleine zwischen 1784 und 1797 dreizehn Personen unterwegs. Ortsfremde Personen werden in so gut wie allen Kirchenbüchern aufgeführt, manchmal mehr, manchmal weniger. Die relative Häufigkeit in Lienzingen ist aber wohl der Tatsache geschuldet, dass der Ort an einer Fernstraße lag. Die sogenannte Frankfurter Route war zeitweise die wichtigste Fernverkehrsstraße des Herzogtums Württemberg und führte von Ulm über Geislingen an der Steige, Esslingen, Cannstatt, Schwieberdingen, Vaihingen, Illingen, Lienzingen, Maulbronn, Knittlingen, Bretten, Bruchsal zur damaligen Handelsstadt Frankfurt. Sie war ab dem 16. Jahrhundert auch Teil des Niederländischen Postkurses, der ersten dauerhaft betriebenen Postreiterstrecke des Heiligen Römischen Reiches, die Italien, beziehungsweise Tirol, mit den spanischen Niederlanden (Belgien) verband.

Nicht selten handelte es sich bei den in den Sterbeeinträgen genannten auswärtigen Personen um Angehörige des Militärstandes, die beim Durchzug ihrer Einheit unterwegs verstarben. So zum Beispiel am 14.2.1790 Johann Eberhard Friedrich Schmid, Soldat unter dem Generalmajor von Hügelschen Regiment auf dem Asperg, verstorben 14.2., beerdigt 16.2., 31 ½ Jahre, Auszehrung oder am 11.6.1794 Jacob Goldner, Gemeiner unter dem kaiserlich königlichen Infanterie Regiment Preiss, verstorben 11.6. abends um 4 Uhr, begraben 12.6. abends 6 Uhr, ungefähr 23 Jahr, Steckfluß durch die große Hitze auf dem Marsch bewirkt.

Außerdem sind es auch Bettler, die mehr oder weniger zufällig während ihres Umherstreifens in Lienzingen oder nach einer Bettelfuhr (Orte entledigten sich damals oft der bei ihnen gelandeten Bettler und Bettlerinnen, indem man sie in einen Nachbarort überführte) verstarben. So etwa am 23.1.1791 ein fremdes unbekanntes Weib, ihren Angaben nach aus Mömpelgard, kam auf einer Bettelfuhr von Illingen halbtodt im Armenhaus an, verstorben den 22.1. abends nach 6 Uhr.

Auch wandernde Handwerker und Händler finden sich unter den im Totenregister aufgeführten, wie etwa am 5.3.1792 Johann Georg Wahler, Bürger, Gärtner und Samenhändler zu Vaihingen an der Enz, 5.3., nachts um 11 Uhr zwischen Maulbronn und Lienzingen auf der retour von Sulzfeld, 8.3. begraben, 44 Jahr, Erkältung.

Es finden sich auch Migranten unter den Verstorbenen. Der Eintrag vom 5.7.1784 nennt Anna Maria, Georg Grubers, eines catholischen Emigranten aus Ebersing in Lothringen, hier im Adler gestorbenes Kind, verstorben 5.7., beerdigt 6.7., 1 ½ Jahr, Blattern oder am 17.05.1785 Joseph, Johannes Büglers, eines catholischen Emigranten aus Hodweiler bei Bitsch in Lothringen Söhnlein, im Adler allhier verstorben 17.5., beerdigt 18.5., 6 Jahr, Ruhr. Vermutlich handelte es sich bei den durchreisenden Emigranten aus Lothringen um angeworbene Siedler für die neuen habsburgischen Gebiete im südöstlichen Donauraum (dritter Schwabenzug 1782-87), die auf dem Landweg nach Ulm unterwegs waren, um sich dort für die Fahrt donauabwärts einzuschiffen.

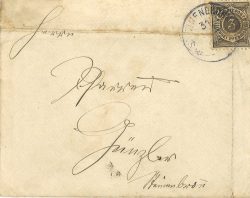

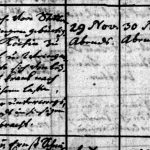

Es wurden über die Straße auch Kranke transportiert, wie sich dem Eintrag am 29.11.1796 die 25jährige Catharina Klotzin catholisch von Stetten bei Hechingen gewesene Köchin zu Bruchsal und Weingarten. Wollte sich von letzterem Ort krank nach Haus führen lassen, starb aber unterwegs, und ward todt in hiesigen Adler gebracht (siehe Beitragsbild) entnehmen lässt, wie etwa auch dem Eintrag am 19.5. desselben Jahres N.N. ein kaiserlicher Soldat, der in das Solitude-Lazarett geführt werden sollte, auf hiesigem Rathaus aber starb und allda todt zurückgelassen wurde, verstorben 19.5., begraben 20.5. .

Solche Register bieten durchaus Chancen für historische Untersuchungen. Eine Erhebung solcher Daten aus den Totenregistern von Orten an einer Fernstraße ermöglicht einen Einblick in die Zusammensetzung des Personenkreises, der sich auf solchen Routen bewegte.

Quelle:

Sterberegister von Lienzingen (1694-1836) auf Archion

Verlauf der Frankfurter Route (orange) durch Württemberg und weiter bis nach Bruchsal, Lienzingen rot umkringelt. Grundlage: Karte des Koenigreichs Württemberg. Gezeichnet von G.F. Haug 1813.

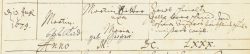

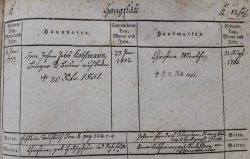

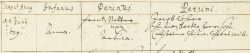

2. November 2022 | Uwe Heizmann | Genealogie

In der Reihe „Namensgeschichten“ werden Fälle vorgestellt, in denen der Umgang mit Namen eine bemerkenswerte Rolle spielt.

Als letzten Teil der Reihe wird ein Taufeintrag aus Daxlanden, einem katholischen Ort in Baden und heutigen Stadtteil von Karlsruhe, vorgestellt. Der Taufeintrag wurde bei privaten Forschungen des Autors gefunden. Auch wenn der Ort sowohl was die Konfession als auch die Region betrifft nicht zum Zuständigkeitsbereich des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart gehört, ist der Eintrag dennoch erwähnenswert. Der Taufeintrag ist der eines Findelkindes, das nach den Umständen seiner „Ablage“ benannt wurde. Der besagte Eintrag vom 16. Februar 1810 lautet:

„Im Jahr des Herrn Eintausend achthundertzehn, den 16ten Tag des Monats Hornung, hat der hiesige Bürger und Ackersmann Valentin Pferrer – durch ein Kindes Geschrey aufgeweckt – morgens 5 Uhr, innerhalb seiner geschloßnen Hausthüren zur lincken Seite, ein auf dem Boden liegendes, in schlechten Windlen eingefetschtes [= eingewickeltes] Kind gefunden, welches durch das neben der Hausthüre angebrachte enge Hünerloch hineingeschoben wurde. Sogleich machte der Hausbewohner v[on] Pferrer mir unterschriebenen, dem hiesigen Ortsvorstand Martin Dannemeyer, und der Hebamme Catharina Speckin, die gebührende Anzeige. Nachdem wir hierauf Augenschein genommen, und die Hebamme versicherte, daß dieses Kind – weiblichen Geschlechts – noch nicht 3 Tage gebohren seyn könnte, so wurd selbes dem nemlichen Tag, Nachmittag 12 Uhr, von mir unterschriebenen, in hiesiger Pfarrkirche getauft, und erhielt von mir den Namen Juliana Lochmännin. Die Taufpathin dieses Kindes ist, Maria Anna Bellerin, des hier verstorbenen Bürgers Martin Beller ehelig ledige Tochter. – Hierauf wurde sogleich der umständliche Bericht hierüber, dem hoch[löblichen] Oberamt abgeschickt.

Dieses bescheinen, Daxlanden den 16ten Hornung 1810

Friedrich Kappler, Parochus mpp. [= Pfarrer, eigenhändig (unterschrieben)]

Zeugen: Martin Bher [?]

Caspar Schmitt“

Quelle

Generallandesarchiv Karlsruhe, Bestand 390, Nr. 2018 (Karlsruhe, Stadtteil Daxlanden, katholische Gemeinde: Standesbuch 1810-1830), Bild 7

26. Oktober 2022 | Uwe Heizmann | Aktenfund

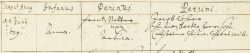

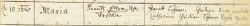

Am 18. Juni 2020 berichteten wir über den historischen Beleg für einen Fall von Intersexualität. Wir stellten einen Taufeintrag aus Peterzell bei Alpirsbach vor, in dem beschrieben wurde, dass bei einem am Palmsonntag 1653 getauften Mädchen namens Anna Epting „ettlich Tag nach empfangener Tauf mehr männliches alß weibliches Geschlechts gefunden worden“, weshalb das Kind schließlich in Hans Jacob Epting umbenannt wurde. Anhand von weiteren Quellen konnte belegt werden, dass Hans Jacob Epting später Heiligenpfleger und ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft war.[1]

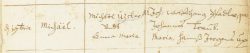

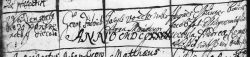

Am heutigen Welttag der Intersexualität (Intersex Awareness Day) stellen wir einen weiteren historischen Beleg für einen Fall von Intersexualität vor. Im Taufregister von Kayh bei Herrenberg ist unter dem 29. März 1702 die Taufe einer Martha aus Altingen eingetragen.[2]

Die Eltern waren Johannes Hammer, „Balbierer und Beysitzer“ (Herrenfriseur, Wundarzt und Chirurg sowie Bürger mit eingeschränktem Bürgerrecht) in Altingen, „Pontif[icii] Relig[ionis]“ (päpstlicher Religion = katholischer Konfession), und seine Ehefrau („ux[or]“) Catharina Krauß, „Evang[elischer] Religionis“.

Nach der Angabe der Paten („Gevatterl[eute]“) ist zu lesen, dass die Taufe geschah, „Nach deme von beederseits hohen Obrigkeiten vogtgerichtl[ich] ist verabschidet und decredirt worden, welcherley Geschlechts das Kind ist, nach deßen Eltern Religion, auch das Kindt zur H[eiligen] Tauff soll getragen werden, deßwegen dieser bäpstl[iche] Vatter gutwillig das Kindt allhero gebracht und in Persona erschinen, weilen die Mutter Evangelisch.“

Anhand dieser Anmerkung kann geschlossen werden, dass das Geschlecht des Kindes nicht eindeutig war, weshalb es schließlich von den Obrigkeiten festgelegt wurde. Auf welcher Grundlage dies geschah, ob es evtl. ein medizinisches Gutachten gab, ist unbekannt. Schließlich hatten sich beide Obrigkeiten darauf geeinigt, dass das Kind weiblichen Geschlechts sei und dies angeordnet.

Auffällig ist, dass die Feststellung des Geschlechts ohne sonstige Bemerkungen kurz festgehalten wird, die Uneindeutigkeit des Geschlechts zwar nichts Alltägliches, aber auch nichts Ungewöhnliches war, während die unterschiedliche Konfession der Eltern und dass der katholische Vater „gutwillig“ die evangelische Taufe seines Kindes gestattet hatte besondere Erwähnung findet, für den Pfarrer also einen höheren Stellenwert hatte, was sich auch in der Verwendung des Begriffs „Religion“ anstelle von „Konfession“ erkennen lässt.

Ein weiterer Fall einer erwachsenen intersexuellen Person kann bei Martha Hammer leider nicht dokumentiert werden, da sie – wie viele Kinder ihres Alters zu der Zeit – bereits früh verstarb und am 20. Mai 1703 beerdigt wurde.[3]

Abschließend müssen noch die politischen und konfessionellen Verhältnisse in Altingen erklärt werden:

Der Ort war bis 1805 geteilt, eine Hälfte gehörte zu Württemberg, die andere zu Österreich. Die österreichischen Untertanen blieben nach der Reformation katholisch, die württembergischen Untertanen wurden evangelisch und schlossen sich der Pfarrei Kayh an, waren aber nie förmlich dort eingepfarrt.[4] Johannes Hammer war aufgrund seiner Konfession österreichischer Untertan, Catharina Krauß entsprechend ihrer Konfession württembergische Untertanin. Deshalb musste obiger Fall vor beide Obrigkeiten, vor das württembergische Amt Herrenberg und das vorderösterreichische Amt Rottenburg, gebracht werden.

[1] https://blog.wkgo.de/2020/06/18/historischer-beleg-fuer-einen-fall-von-intersexualitaet/ und https://www.facebook.com/LKAS.de/photos/a.110475517144932/170538011138682/

[2] Kirchenbücher Kayh, Taufregister 1697-1779, S. 31

[3] Kirchenbücher Kayh, Totenregister 1657-1741, Bl. 56v

[4] LKAS, A 29, Nr. 2256, Unter-Nr. 1 (Pfarrbeschreibungen der Pfarrei Kayh 1828), S. 3

19. Oktober 2022 | Anette Pelizaeus | Jubiläum, Reformation

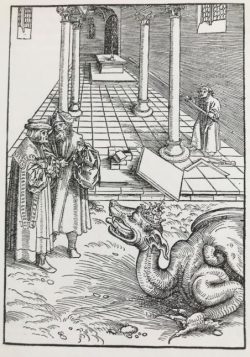

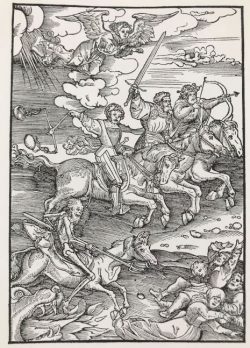

Es war im Winter 1521/1522, als Martin Luther in der berühmten Lutherstube seines Verstecks auf der Wartburg, die auch heute noch zu den meistbesuchten Touristenzielen Deutschlands zählt, das Neue Testament vom griechischen Urtext in die deutsche Sprache übersetzte. Schon 11 Wochen später – bei seiner Rückkunft nach Wittenberg Anfang März 1522 – war das Manuskript fertiggestellt. Einer seiner wichtigsten Mitarbeiter war der Reformator, Professor und Sprachwissenschaftler Philipp Melanchthon. Die Übersetzung, die Luther in Wittenberg zusammen mit ihm und anderen Gelehrten kritisch durchsah, lag bereits im September 1522 in gedruckter Form vor, weshalb sie in der Forschung auch als „September-Testament“ bezeichnet wird. Aus der gemeinsamen Arbeit erwuchs eine gerade auch für die gesamte Bibelübersetzung äußerst fruchtbare Arbeitsgemeinschaft, aus der dann schließlich auch die beiden ersten Vollbibeln Martin Luthers von 1534 und 1545 hervorgingen, die dann schließlich millionenfach gedruckt wurden.

Für den Druck des „September-Testaments“ zog Martin Luther Melchior Lotter den Jüngeren sowie die beiden Verleger Lucas Cranach – er lieferte für die Schrift auch mehrere Holzschnitte – und Christian Döring heran. Die Drucklegung des Neuen Testaments dauerte nur fünf Monate, wobei zum Schluss auf drei Druckpressen gleichzeitig gearbeitet wurde, damit der 222 Blätter enthaltende Folioband bis zur Herbstmesse 1522 vorlag. Innerhalb von drei Monaten wurden dann etwa 3.000 Exemplare gedruckt. Das „September-Testament“ verbreitete sich so rasch, dass es bereits im Dezember 1522 vergriffen war. Spätestens am 19. Dezember desselben Jahres erschien dann das „Dezember-Testament“, also das „September-Testament“ in zweiter und gleichsam verbesserter Auflage. Aber damit nicht genug, denn zwischen 1522 und 1533 wurde das Neue Testament immerhin insgesamt 85 mal aufgelegt.

Das „September-Testament“ ist erstens insofern von epochaler Bedeutung, als Martin Luther für seine Übersetzung erstmals wieder auf den griechischen Originaltext und nicht auf die bereits vorhandene lateinische Übersetzung zurückgriff, er zweitens seine theoretischen Reflexionen und drittens seine enorme Wortgewalt einfließen ließ, die sich an der gehobenen Sprechsprache der Zeit orientierte, aber auch neue Vokabeln wie etwa „Sündenbock“, „Lückebüßer“ oder „Lockvogel“ in den Sprachbestand einbrachte. In diesem Sinne formte er das zur Schrift gewordene Wort Gottes in den eigenen Sprachgebrauch um, damit dieses zu einem ansprechenden Wort Gottes werde, das gehört und verkündet werden konnte.

Er hatte das übersetzte Testament zudem mit zahlreichen Randerläuterungen versehen, die nicht nur Wort- und Sacherklärungen, sondern darüber hinaus auch erbauliche Ausdeutungen von biblischen Worten und Begriffen beinhalteten. Zudem versah er die Übersetzung mit mehreren Einleitungstexten wie etwa die „Vorrede auf das Neue Testament“, in welcher er den Doppelsinn des Wortes „Evangelium“ erläuterte, sowie Vorreden zu allen neutestamentlichen Briefen einschließlich jeweils knapper Inhaltsübersichten. Auch in diesen Vorreden fehlten Erläuterungen zu theologischen Zentralbegriffen nicht.

Angesichts der Tatsache, dass das „September-Testament“ als Vorlage für die später erschienen Vollbibeln schon nach drei Monaten vergriffen war, eine enorm hohe Auflage erzielte und somit von einem großen Teil der deutschsprachigen Bevölkerung des 16. Jahrhunderts gelesen oder betrachtet wurde, hat es eine ungemein hohe Wirkmächtigkeit erreicht.

Quellen und Literatur

Septembertestament:

Das Neue testament Deutzsch: [Septembertestament]/ [Martin Luther]. – Vuittemberg: [Melchior Lotter d.J. für Christian Döring und Lucas Cranach d. Ä., ca. 21. Sept. – Matthäustag – 1522-CVII, LXXVII, [26] Bl.2. Der Titel des Folio-Bandes lautete: „Das Newe Testament Deutzsch“. Vgl. zur Titelseite des Folio-Bandes Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Sign. Bb deutsch 152201.

Literatur:

Beutel, Albrecht: Thesen und Testament. Beginn der Reformation, Altere Bibelübersetzungen und Septembertestament, in: Käßmann, Margot/Rösel, Martin (Hrsg.): Die Bibel Martin Luthers. Ein Buch und seine Geschichte. Leipzig 2006, S. 55-75.

Müllhaupt, Erwin: Luthers Testament. Zum 450. Jubiläum des Septembertestamentes 1522. Witten, Berlin 1972, S. 7-95.

-

-

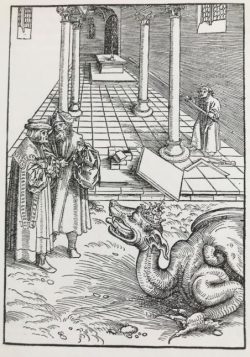

Die Ausmessung des Tempels / Die zwei Zeugen und das Tier aus dem Abgrund, aus: Schramm, Albert: Luther und die Bibel. Die Illustration der Lutherbibel. Leipzig 1923, S. 22, Tafel 13.

-

-

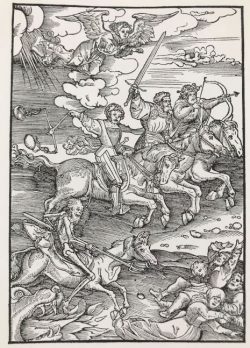

Die apokalyptischen Reiter, aus: Volz, Hans: Martin Luthers deutsche Bibel. Entstehung und Geschichte der Lutherbibel. Hrsg. v. Henning Wendland. Hamburg 1978,, S. 117, Abb. 171.

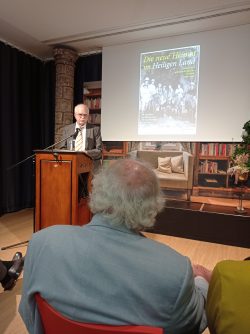

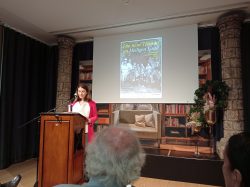

13. Oktober 2022 | Andreas Butz | Allgemein

Seit dem 1. August ist Dr. Claudius Kienzle Referatsleiter des Referats 5.4 im Evangelischen Oberkirchenrat Stuttgart. Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehören die Leitung des Landeskirchlichen Archivs, der Evangelischen Hochschul- und Zentralbibliothek Württemberg, des Arbeitsbereichs Dokumenten- und Wissensmanagement der Verwaltung des Oberkirchenrats, sowie die dem Archiv angeschlossenen Abteilungen Museale Sammlung und Inventarisation.

Seit dem 1. August ist Dr. Claudius Kienzle Referatsleiter des Referats 5.4 im Evangelischen Oberkirchenrat Stuttgart. Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehören die Leitung des Landeskirchlichen Archivs, der Evangelischen Hochschul- und Zentralbibliothek Württemberg, des Arbeitsbereichs Dokumenten- und Wissensmanagement der Verwaltung des Oberkirchenrats, sowie die dem Archiv angeschlossenen Abteilungen Museale Sammlung und Inventarisation.

Er ist im Landeskirchlichen Archiv keineswegs ein Unbekannter. Bereits 1998 machte er als Geschichtsstudent ein Praktikum im Hause, um das potentielle Berufsfeld Archivar kennenzulernen. Wie er heute sagt, war diese Erfahrung tatsächlich so positiv für ihn, dass er dieses Berufsziel wählte. In den folgenden Jahren arbeitete er immer wieder als Werkstudent bei Erschließungsprojekten für das Landeskirchliche Archiv.

Wie man anhand dieser biografischen Skizzen vielleicht erahnen kann, ist er mit seiner Ernennung zum Leiter des Landeskirchlichen Archivs bei seinem Traumberuf angekommen. Dabei warten auf ihn einige Herausforderungen als Referatsleiter. Die elektronische Aktenführung soll mit ihren Möglichkeiten ausgeweitet und in Einklang mit der Verwaltungsreform gebracht werden. Neben den digitalen Unterlagen müssen aber auch die analogen Bestände, die weiterhin wachsen, gut gesichert werden. Für sie ist ein Erweiterungsbau des Archivs geplant. Der Baubeginn ist im Jahr 2023. Außerdem ist die Gratwanderung zu meistern, auf die erwartbaren Strukturveränderungen der Landeskirche einzugehen, und dennoch die Vermittlung des kulturellen Erbes zukunftsfähig aufzustellen. Seine Aufgabe als Referatsleiter sieht er als stark koordinierend. Er möchte mit den Mitarbeitern als Team arbeiten.

Aufgewachsen in einem Pfarrhaus, hat Dr. Kienzle in Tübingen und in Heidelberg Neuere Geschichte, Politikwissenschaft und Religionswissenschaft studiert. Somit hat er einen biografischen und wissenschaftlichen Zugang zu den kirchlichen Quellen. Konsequenterweise beschäftigte er sich für seine geschichtswissenschaftliche Promotion mit einem kirchengeschichtlichen Thema, nämlich „Mentalitätsprägung im gesellschaftlichen Wandel. Evangelische Pfarrer in einer württembergischen Wachstumsregion der frühen Bundesrepublik„. Während der Promotion hatte er ein Forschungsstipendium des Instituts für europäische Geschichte (Mainz). Nach der Promotion im Jahr 2008 arbeitete er zunächst im Landeskirchlichen Archiv und nahm parallel dazu an der Fernweiterbildung Archivwesen an der FH Potsdam teil. Von 2009 bis 2011 erfolgte eine archivfachliche Ausbildung im Rahmen eines Referendariats zum Höheren Archivdienst des Landes Hessen. An der Marburger Archivhochschule übernahm er dann für zwei Jahre die Leitung der Koordinierungsstelle für die Retrokonversion von analogen archivischen Findmitteln.

Mit der Rückkehr nach Stuttgart war er beim Landesarchiv Baden-Württemberg tätig. 2014 wurde er Leiter der Abteilung Dokumentenmanagement (Registratur) des Oberkirchenrats Stuttgart. Dort beschäftigten ihn unter anderem die Einführung der elektronischen Akte sowie der Aufbau eines neuen Servicebereiches für die Schriftgutverwaltung. Somit verfügt er nicht nur über eine starke Verbindung zum Archiv, sondern auch zur Abteilung Dokumentenmanagement im Oberkirchenrat.

Zuletzt dürfen wir noch darauf hinweisen, dass man ihn im Archiv nicht nur als Kollegen und studentischen Mitarbeiter kennt, sondern auch als Archivnutzer in unserem Lesesaal, da er für seine Dissertation Anfang der 2000er Jahre ausgiebig Akten aus unseren Beständen auswertete. Gerade die Quelle der Pfarrberichte und die Visitationsberichte waren für seine Arbeit sehr ergiebig. Besonders spannend findet er aber auch die Bestände der kirchlichen Einrichtungen und die Diakoniearchive, da sich in diesen kirchliches Handeln außerhalb der Parochialverhältnisse widerspiegelt. Und noch in einer anderen Hinsicht waren die Erfahrungen, die er im Landeskirchlichen Archiv machen konnte, für ihn wegweisend: Er hat im Archiv seine Frau kennengelernt.

5. Oktober 2022 | Uwe Heizmann | Genealogie

In der Reihe „Namensgeschichten“ werden Fälle vorgestellt, in denen der Umgang mit Namen eine bemerkenswerte Rolle spielt.

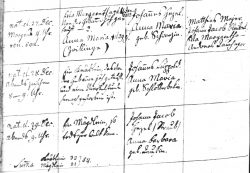

Hochzeit 27.01.1767 Aistaig

Im Eheregister von Aistaig ist unter dem 27. Januar 1767 die Hochzeit eines Georg Fridrich Ozeler, ehelicher lediger Sohn von Joseph Ozelers, eines verstorbenen Bürgers und Leinenwebers in der Filialgemeinde Weiden, eingetragen.[1] Der Nachname lässt aufhorchen, ist er doch ungewöhnlich, auch eine nicht-deutsche Herkunft könnte vermutet werden.

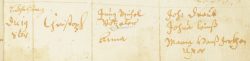

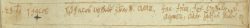

Bei der Suche nach dem Taufeintrag von Georg Fridrich wird man unter dem Namen Ozeler nicht fündig, jedoch findet man unter dem 30. Dezember 1739 den Taufeintrag eines Georg Fridrich, dessen Vater Joseph Vozeler, ein Weber in Weiden, war.[2] Ein Abgleich in den Taufregistern ergibt, dass dieser Joseph (V)Ozeler noch weitere Kinder hatte. Das nächste Kind dieser Familie wurde erst 1743 in Weiden geboren. In dem entsprechenden Taufeintrag vom 20. Februar 1743 wird der Vater mit „Joseph Ozeler, Weber“ angegeben.[3]

-

-

Taufe 30.12.1739 Aistaig

-

-

Taufe 20.02.1743 Aistaig

Anhand der Übereinstimmung der anderen in den Taufeinträgen genannten Personen – die Mutter, die Paten und die Patin – kann die Personengleichheit Joseph (V)Ozeler bestätigt werden. In beiden Einträgen lautet der Name der Ehefrau Anna Maria, die Paten heißen Jacob und Johannes Esslinger, die Patin Ursula. Sie war die Ehefrau von Andreas Remp bzw. von Johannes Steidinger. Andreas Remp starb am 8. März 1742,[4] seine Witwe heiratete am 25. September desselben Jahres Johannes Steidinger (das Wort „Wittib“ fehlt im Eintrag).[5]

Auch in anderen Tauf-, Ehe- und Todeseinträgen wird – mit einer Ausnahme – ab Beginn der 1740er Jahre nur noch der Name Ozeler verwendet. Warum? Vermutlich erschien der ursprüngliche Name dem ab 1740 in Aistaig tätigen Pfarrer Georg Friedrich Baur[6] zu vulgär und er änderte ihn von Pfarramtswegen. Quellen, die diese Vermutung belegen könnten, sind leider nicht vorhanden.

Die Vozeler in Weiden stammten von denen aus Bickelsberg ab, die wiederum von denen aus Tuningen abstammten. Außerdem kommt der Name Vozeler auch noch in anderen Orten vor.

In Tuningen wurde „Vozeler“ in „Voßeler“ abgeändert. Z.B. ist der Vater im Taufeintrag vom 22. Juli 1710 Hanß Jacob Vozeler, ein Zimmermann.[7] Im Taufeintrag vom 23. Dezember 1712 ist der Vater Hanß Jacob Voßeler, ein Zimmermann.[8] In beiden Einträgen heißt die Mutter Anna, der erste Pate Jacob Irion, der zweite im erstgenannten Eintrag Johann Vozeler, im zweiten Johann Voßeler. Die Patin ist in beiden Fällen die Ehefrau des Müllers Andreas Hauser, wobei dieser sich Ende November 1712 neu verheiratet hatte.[9] Pfarrer zu der Zeit war Johann Christian Maurer (Mäurer, Meurer), ein Pfarrerwechsel fand in der Zeit nicht statt.[10]

-

-

Taufe 22.07.1710 Tuningen

-

-

Taufe 23.12.1712 Tuningen

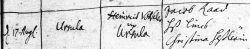

In Aldingen (Lkr. Tuttlingen) wurde aus der Namensvariante „Votseler“ ebenfalls die Variante „Voßeler“. Z.B. heißt der Vater im Taufeintrag vom 17. August 1713 Heinrich Votseler,[11] im Eintrag vom 9. Mai 1716 Heinrich Voßeler.[12] In beiden Einträgen heißt die Mutter Ursula, die Paten Jacob Raad und Hanß Limb (?), die Patin Christina Heßler(in). Pfarrer zu der Zeit war Georg Daniel Esenwein. Auch hier fand ein Pfarrerwechsel in der Zeit nicht statt.[13]

-

-

Taufe 09.05.1716 Aldingen

-

-

Taufe 17.08.1713 Aldingen

In Bickelsberg wurde der Name bereits im 17. Jahrhundert geändert, von „Vozeler“ in „Uzeler“, jedoch nur vorübergehend. Z.B. heißt der Vater im Taufeintrag vom 11. September 1674 Michäel Votzeler,[14] im Eintrag vom 1. September 1681 Michäel Uzeler[15] und im Eintrag vom 19. Oktober 1687 wieder Michäel Votzeler.[16] Die Mutter heißt Anna Maria bzw. Anna, Michael Uzeler hatte am 9. November 1686 erneut geheiratet.[17] Ein Pate heißt Johannes Traub, die Patin Maria, die Ehefrau des Hans Georg/Jerg (Georg/Jerg ist der Nachname). Die zweite Patenstelle war unterschiedlich besetzt, wahrscheinlich weil der jeweilige Pate verstorben war. Pfarrer in dem betroffenen Zeitraum war ein Johann Wolfgang Pfadler. Dieser kam Mitte 1674 nach Bickelsberg und starb dort 1687.[18]

-

-

Taufe 11.09.1674 Bickelsberg

-

-

Taufe 01.09.1681 Bickelsberg

-

-

Taufe 19.10.1687 Bickelsberg

Warum der Name nur vorübergehend geändert wurde, bleibt unklar. Nachdem man wieder zur alten Namensvariante zurückgekehrt war, blieb man dabei. Zu einer erneuten Änderung im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts, wie in anderen Orten, kam es nicht. Vielleicht weil absehbar war, dass der Name sowieso bald ausstarb. Der letzte Namensträger, ein Michael Fotzeler, nun mit F geschrieben, starb am 9. November 1723.[19]

Quellen

[1] Kirchenbücher Aistaig, Mischbuch 1741-1815, Eheregister 1741-1797, ohne Seitenzählung (27.01.1767)

[2] KB Aistaig, M 1648-1741, Taufregister 1698-1741, oSz (30.12.1739)

[3] KB Aistaig, M 1741-1815, Ta 1741-1795, oSz (20.02.1743)

[4] KB Aistaig, M 1741-1815, Totenregister 1741-1808, oSz (08.03.1742)

[5] KB Aistaig, M 1741-1815, E 1741-1797, oSz (25.09.1742)

[6] https://www.wkgo.de/personen/suchedetail?sw=gnd:GNDPFB311

[7] KB Tuningen, M 1636-1752, Ta 1662-1751, oSz (22.07.1710)

[8] KB Tuningen, M 1636-1752, Ta 1662-1751, oSz (23.12.1712)

[9] KB Tuningen, M 1636-1752, E 1662-1751, oSz (Dom. 26. p. Tr.)

[10] https://www.wkgo.de/personen/suchedetail?sw=gnd:GNDPFB5399

[11] KB Aldingen (Tuttlingen), M 1657-1759, Ta 1658-1748, oSz (17.08.1713)

[12] KB Aldingen (Tuttlingen), M 1657-1759, Ta 1658-1748, oSz (09.05.1716)

[13] https://www.wkgo.de/personen/suchedetail?sw=gnd:GNDPFB1859

[14] KB Bickelsberg, M 1662-1721, Ta 1662-1721, Bl. 13v =

[15] KB Bickelsberg, M 1662-1721, Ta 1662-1721, Bl. 25r

[16] KB Bickelsberg, M 1662-1721, Ta 1662-1721, Bl. 36r

[17] KB Bickelsberg, M 1558-1722, E 1636-1688, Bl. 201r

[18] https://www.wkgo.de/personen/suchedetail?sw=gnd:GNDPFB6131

[19] KB Bickelsberg, M 1721-1809, To 1721-1764, Bl. 110v

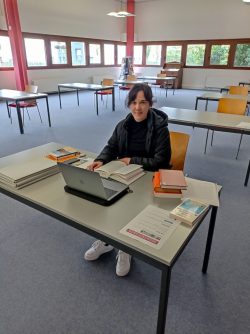

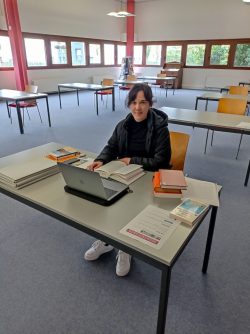

29. September 2022 | Andreas Butz | Lesesaal, Palästina, Syrisches Waisenhaus

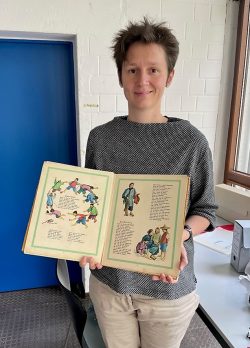

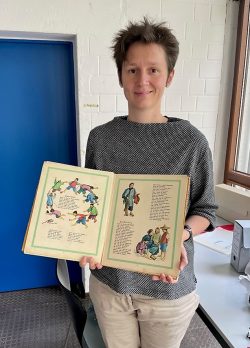

Wir treffen Vanessa Witt. Sie ist Studentin der Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Derzeit schreibt sie eine Hausarbeit für ein kirchengeschichtliches Proseminar, das sich mit den deutschen Einflüssen auf Palästina beschäftigte. Die Studierenden sollen zur Erstellung der Seminar-Hausarbeiten in den Primärquellen recherchieren. Die Hausarbeit von Frau Witt beschäftigt sich mit dem Leben und Wirken von Hermann Schneller (1893-1993), der von 1928 bis 1940 Direktor des Syrischen Waisenhauses in Jerusalem war, und der dann nach dem zweiten Weltkrieg die Johann-Ludwig-Schneller-Schule in Khirbet Kanafar begründete, deren Direktor er bis 1964 war. Eine Exkursion führte die Seminarteilnehmer in unser Haus, so dass das Landeskirchliche Archiv Frau Witt bereits bekannt war. Sie recherchiert in den Akten des Bestandes K8 (Syrisches Waisenhaus).

Wir treffen Vanessa Witt. Sie ist Studentin der Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Derzeit schreibt sie eine Hausarbeit für ein kirchengeschichtliches Proseminar, das sich mit den deutschen Einflüssen auf Palästina beschäftigte. Die Studierenden sollen zur Erstellung der Seminar-Hausarbeiten in den Primärquellen recherchieren. Die Hausarbeit von Frau Witt beschäftigt sich mit dem Leben und Wirken von Hermann Schneller (1893-1993), der von 1928 bis 1940 Direktor des Syrischen Waisenhauses in Jerusalem war, und der dann nach dem zweiten Weltkrieg die Johann-Ludwig-Schneller-Schule in Khirbet Kanafar begründete, deren Direktor er bis 1964 war. Eine Exkursion führte die Seminarteilnehmer in unser Haus, so dass das Landeskirchliche Archiv Frau Witt bereits bekannt war. Sie recherchiert in den Akten des Bestandes K8 (Syrisches Waisenhaus).

„Es liegt hier viel vor zu der Thematik Hermann Schneller. Da das Material sehr umfangreich ist, konnte ich nicht alles durchsehen, manches konnte ich nur überfliegen. Nicht alles ist für die Arbeit verwendbar, so dass ich mich beschränken muss. Während des Durchsehens des Materials die Entscheidung zu treffen, was daraus wichtig ist, beziehungsweise wo der Schwerpunkt liegen sollte, ist nicht leicht. Interessant war etwa der Schriftverkehr Hermann Schnellers mit Hans Niemann, der in den Akten vorliegt, sowie zum Beispiel die Dankschreiben für die Spenden, die viel über die jeweilige Lage des Syrischen Waisenhauses erzählen“.

Als vorteilhaft für Frau Witt erwies sich auch die Möglichkeit, bei ihren Archivbesuchen auf die Sekundärliteratur zur Thema Syrisches Waisenhaus in der Evangelischen Hochschul- und Zentralbibliothek (Standort Möhringen) zugreifen zu können.

20. September 2022 | Uwe Heizmann | Genealogie

In der Reihe „Namensgeschichten“ werden Fälle vorgestellt, in denen der Umgang mit Namen eine bemerkenswerte Rolle spielt.

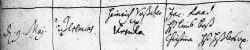

In den Kirchenbüchern von Vöhringen (Lkr. Rottweil) trifft man auf eine interessante und zuerst mysteriöse Namensergänzung. Der Name „Hetzel/Hezel“ (vereinzelt auch „Hözel“) ist in manchem Fällen um das Wort „Straub“ ergänzt, in manchen hingegen nicht.

Z.B. ist im Taufeintrag vom 27. Dezember 1802 als Vater ein „Johannes Hezel“ und unter dem 29. Dezember 1802 ein „Johann Jacob Hezel (Straub)“ eingetragen.[1] Im Taufeintrag („renat[us]“) vom 26. Dezember 1800 ist ein „Johannes Hezel, Hanß Jerg Hezels Sohn“[2] genannt, am 11. November 1798 ein „j[un]g Johannes Hezel Straub“.[3]

-

-

Taufen Dezember.1802 Vöhringen

-

-

Taufe 26.12.1800 Vöhringen

-

-

Taufe 11.11.1798 Vöhringen

Hochzeiten 20.11.1787 und 21.01.1788 Vöhringen

Auch im Eheregister taucht die mysteriöse Namensergänzung bei manchen „Hezel-Einträgen“ auf, bei andern wiederum nicht. Z.B. heiratete am 20. November 1787 ein „Johann Michael Hezel, Johann Konrad Hezels, Bürgers und Ochsenwirts allhier ehlich lediger Sohn“, im nächsten Eintrag vom 22. Januar 1788 ist die Hochzeit einer „Anna, Johannes Hezels, Strauben, Bauers und Richters allhier eh[lich] ledig Tochter“ vermerkt.[4]

Hochzeiten November 1709 Vöhringen

Die mysteriöse Namensergänzung zieht sich durch das ganze 18. Jahrhundert und darüber hinaus und ist somit auch generationsübergreifend, wie aus dem Hochzeitseintrag vom 26. November 1709 deutlich wird. Darin ist die Hochzeit eines „Hanß Martin Hetzel, Straub, Martin Hetzels, Strauben, bürgerl[ichen] Inwohners und Gerichtsverwandten allhier ehl[icher] Sohn“ dokumentiert. Im Eintrag davor („Eodem“ für den 19. November 1709), ist die Hochzeit einer „Johanna, Hanß Martin Hetzels Müllers, bürgerl[er] Inwohners allhir eheliche Tochter“ eingetragen.[5]

Die Namensergänzung diente also der Kenntnismachung unterschiedlicher „Hetzel-Linien“. Doch was war das Unterscheidungskriterium?

Der Taufeintrag vom 26. Dezember 1682 gibt einen ersten Hinweis, dort steht als Vater: „Hanß Jacob Hözel oder Strauben Sohn“.[6] Dieser Hanß Jacob wurde am 6. Juni 1658 getauft.[7] Im entsprechenden Taufeintrag ist die Namensergänzung nicht zu finden. In diesem Taufeintrag und dem vom 22. März 1664 sind jedoch sowohl die Eltern als auch die Paten dieselben: Johannes Hetzel und Anna bzw. Conrad Geißer/Geyser, Hanß Dieterlin und Barbara, die Ehefrau von alt Hans Geißer/Geyser. Im Taufeintrag von 1658 ist ungewöhnlicherweise noch ein dritter Pate: Michael Reeß. Daraus folgt, dass die Einträge zu Kindern aus einer Familie gehören. Im Taufeintrag vom 22. März 1664 findet man schließlich die Lösung, dort steht als Ergänzung zum Vater: „Strauben Stieffsohn“.[8]

-

-

Taufe 26.12.1682 Vöhringen

-

-

Taufe 22.03.1664 Vöhringen

-

-

Hochzeit 16.06.1656 Vöhringen

Im Hochzeitseintrag des Johannes Hetzel vom 16. Juni 1656 erfährt man noch Genaueres zu Straub. Johannes Hetzel war „Hans Hetzels Metzgers und Bürgers allhie zu Vöringen hinderlassener ehelicher anitzo Hans Strauben Stiefhsohn“.[9] Der am 6. Juni 1658 getaufte Hanß Jacob war hingegen nicht der Stiefsohn von Straub, sondern dessen Stiefenkel.

Besagter Hans Hetzels (der Metzger) ist am 11. November 1632 gestorben.[10] Wann seine Witwe Hans Straub ehelichte, ist unbekannt, da das Eheregister erst 1648 beginnt.

Ausgangspunkt der beschriebenen Namensergänzung – man könnte auch sagen: des Doppelnamens – war also der Stiefvater eines Hetzel-Kindes.

Dieser Doppelname wurde von den Pfarrern, wahrscheinlich auch von der Familie selbst, über 140 Jahre lang benutzt, so dass man ihn auch noch in den ersten Familienregistern des 19. Jahrhunderts findet.[11]

Wenn einem die Bedeutung der beschriebenen Namensergänzung bewusst ist, erleichtert dies die Unterscheidung der unterschiedlichen Hetzel-Linien und damit die Ahnenforschung bezüglich dieser Familien – wobei es sich gezeigt hat, dass das „Straub“ in Einzelfällen auch vergessen wurde. Außerdem tritt in manchen Fällen der Nachteil auf, dass statt der üblicherweise zur Unterscheidung verwendeten Berufsangabe „Straub“ verwendet wurde und man über den Beruf seins Ahns nichts erfährt.

Quellen

[1] Kirchenbücher Vöhringen, Taufregister 1774-1817, S. 157

[2] KB Vöhringen, Ta 1774-1817, S. 145

[3] KB Vöhringen, Ta 1774-1817, S. 130

[4] KB Vöhringen, Eheregister 1775-1842, S. 11

[5] KB Vöhringen, Mischbuch 1689-1786, E 1689-1774, ohne Seitenzählung (19.11.1709, 26.11.1709)

[6] KB Vöhringen, M 1618-1689, Ta 1618-1689, oSz (26.12.1682)

[7] KB Vöhringen, M 1618-1689, Ta 1618-1689, oSz (06.06.1658)

[8] KB Vöhringen, M 1618-1689, Ta 1618-1689, oSz (22.03.1664)

[9] KB Vöhringen, M 1618-1689, E 1648-1688, oSz (16.06.1656)

[10] KB Vöhringen, M 1618-1689, Totenregister 1621-1634, oSz (11.11.1632)

[11] KB Vöhringen, Familienregister 1808-1834, Bl. 92a bis 93b

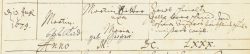

14. September 2022 | Uwe Heizmann | Genealogie

In der Reihe „Namensgeschichten“ werden Fälle vorgestellt, in denen der Umgang mit Namen eine bemerkenswerte Rolle spielt.

Taufregister 1681 Flözlingen

In Flözlingen kam es 1681 zu einer Namensänderung. Personen mit dem Nachnamen Netter hießen fortan Etter (teils in der Variante Ötter). Auffällig ist, dass sich der Schnitt zwischen dem alten und dem neuen Namen, der sowohl im Tauf- als auch im Ehe- und im Totenregister belegt ist, mit dem Wechsel des Pfarrers deckt. Johann Daniel Schäffer (ca. 1640 bis 1703)[1] übernahm die Pfarrstelle nach Pfingsten (25. Mai) 1681 und hatte sie bis zum 11. April 1699 inne.[2]

Das Bild rechts zeigt den Schnitt im Taufregister. Am 10. Mai 1681 („renatus“) heißt der erste Paten Frantz Netter, in derselben Tabellenzeile hat Pfarrer Schäffer den Pfarrerwechsel eingetragen. Am 18. September 1681 ist dann die Taufe eines Kindes eines Frantz Etters eingetragen.[3]

Die Vermutung liegt nahe, dass der neue Pfarrer für die Namensänderung verantwortlich ist. Was waren die Gründe? Ein schlechtes Gehör? Dies wäre nur bei Martin (N)Etter denkbar. Möglicherweise eine pauschale negative Bewertung des Charakters der (N)Etter? Der Grund bleibt unklar. Auch die Kirchenkonventsprotokolle liefern keine Erklärung. Dort sind sowohl ein Martin als auch ein Frantz Etter Konventsrichter, aber immer Etter mit Nachnamen. Nur Frantz Etter – „ein heimlicher Censor“ (was auch immer das war) – wird einmal, in dem Protokoll vom 26. März 1682, Netter genannt. Da die entsprechende Textstelle eine Wortmeldung des Konventsrichters Bartli Beer wiedergibt, könnte dieser noch den alten Namen verwendet haben, gegen Ende des Protokolls heißt Frantz wieder Etter.[4]

Anhand der folgenden Beispiele zu Hanß, Frantz und Martin (N)Etter ist ersichtlich, wie die Personengleichheit anhand der Übereinstimmung der anderen in den Taufeinträgen genannten Personen – die Mutter, die Paten und die Patin – bestätigt werden kann. Dies ist sinnvoll, wenn man bei der genealogischen Recherche auf solche oder ähnlich gelagerte Fälle trifft, wenn man also – da bekanntlich chronologisch rückwärts recherchiert wird – nach einer jüngeren Namensvariante sucht, aber nur noch eine andere, ältere Namensvariante findet.

In den Taufeinträgen zu den am 28. Februar 1676 und am 20. Dezember 1681 getauften Kinder von Hanß (N)Etter lautet der Name der Mutter Anna. Die Paten waren Christian Löhrer (Vogt), Michel Geiger und Catharina, Christian Beeren Ehefrau.[5]

-

-

Taufe 28.02.1676 Flözlingen

-

-

Taufe 20.12.1681 Flözlingen

In den Taufeinträgen zu den am 8. Juni 1679 und am 18. September 1681 getauften Kinder von Frantz (N)Etter lautet der Name der Mutter Ursula. Die Paten waren Jacob Löhrer, Christian, Bartle Beeren Sohn bzw. coelebs (Junggeselle), und Catharina, Christian Löhrers (Vogt) Ehefrau.[6]

-

-

Taufe 08.06.1679 Flözlingen

-

-

Taufe 18.09.1681 Flözlingen

In den Taufeinträgen zu den am 13. August 1679 und an Pfingsten (6. Juni) 1683 getauften Kinder von Martin (N)Etter lautet der Name der Mutter Maria. Die Paten waren Jacob Schmaltz, Gallus Beer (Schmied) und Rosina, (Andreas Jäschlins) Schulmeisters Weib. [7] Hier helfen auch die zusätzlichen, von zweiter Hand eingetragenen Angaben „6tes Kind“ bzw. „8tes Kind, II. Ehe“ und die Ergänzungen zur Mutter „geb. Geiger“ bzw. „geb. Geiger [durchgestrichen und korrigiert zu:] Maier“ weiter, wenn auch die Frage nach dem siebten Kind und die Korrektur des Nachnamens weitere Recherchen erfordern. Hierüber kann die Personengleichheit ebenfalls bestätigt werden.

-

-

Taufe 13.08.1679 Flözlingen

-

-

Taufe Pfingsten 1683 Flözlingen

Am 30. Oktober 1670 hatten Martin Netter, Sohn des verstorbenen Christian Netters, des Gerichts und Bürgers in Flözlingen, und Maria, Tochter des Hanß Geiger, Vogt in Flözlingen, in Flözlingen geheiratet.[8]

Maria Geiger starb am 10. Oktober 1681. Ihre Todeseintrag lautet: „Den 12. 8bris wirdt begraben, Maria, Marttin Etters Baurenpflegers allhier liebe Hausfrau, welche am Montag vorher über die Geburth gestorben, also Mutter und Kind beyeinander geblieben. [Ihres Alters] 38“.[9] Damit ist zum einen die Frage nach dem siebten Kind geklärt, zum anderen die Personengleichheit von Martin (N)Etter bestätigt.

Martin Etter, Bauernpfleger (Vogt) und Witwer, heiratet am 14. Februar 1682 in Flözlingen Maria, die Tochter von Hanß Geörg Mayer, Weber in Mönchweiler.[10] Dass Martin Etters zweite Ehefrau den gleichen Vornamen trug, wie seine erste, erklärt den im Taufeintrag von 1683 und in fünf weiteren [11] zuerst falsch eingetragenen und anschließend korrigierten Nachnamen.

Quellen

[1] https://www.wkgo.de/personen/suchedetail?sw=gnd:GNDPFB6996

[2] Kirchenbücher Flözlingen, Mischbuch 1644-1717, Pfarrerliste (am Anfang des Buches)

[3] KB Flözlingen, M 1644-1717, Taufregister 1644-1717, S. 27

[4] KB Flözlingen, M 1644-1717, Kirchenkonventsprotokolle 1681-1709, ohne Seitenzählung (26.03.1682)

[5] KB Flözlingen, M 1644-1717, Ta 1644-1717, S. 21 und 27

[6] KB Flözlingen, M 1644-1717, Ta 1644-1717, S. 25 und 27

[7] KB Flözlingen, M 1644-1717, Ta 1644-1717, S. 25 und 27

[8] KB Flözlingen, M 1644-1717, Eheregister 1648-1717, S. 7

[9] KB Flözlingen, M 1644-1717, Totenregister 1650-1717, S. 15

[10] KB Flözlingen, M 1644-1717, E 1648-1717, S. 10

[11] KB Flözlingen, M 1644-1717, Ta 1644-1717, S. 28, 31, 33, 34 und 35

9. September 2022 | Hannes Beuttler | Allgemein, Palästina

Wer sich wissenschaftlich mit Kirchengeschichte auseinandersetzt, kommt nicht umhin, mit Primärquellen zu arbeiten. Umso naheliegender ist es, im Rahmen eines Proseminars zur Neueren Kirchengeschichte die größte kirchliche Archivsammlung in Baden-Württemberg zu besuchen. Daher besichtigten wir, der Proseminarkurs der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen, mit unserem Dozenten Herrn Gerber am 23. Mai 2022 das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart-Möhringen. Unser Ziel war es, zu erfahren, wie wir in unserem weiteren theologischen Studium an Originalquellen für Haus- und Abschlussarbeiten kommen können und welche Quellen zu unserem Seminarthema „Deutsche Einflüsse auf Palästina im 19. Jahrhundert“ im Stuttgarter Archiv zu finden sind.

In Möhringen angekommen, gab uns Herr Bing zunächst einen Einblick in die Tätigkeiten und Aufgaben des Landeskirchlichen Archives und welche Möglichkeiten der Recherche wir Studierende nutzen können. Er verdeutlichte uns, welche besondere Rolle die Kirchen für die Überlieferung von Stammbäumen durch Tauf- und Totenregister spielen und nach welchen verschiedenen Kategorien sie im Keller des Archivs schlummern. Herr Bing berichtete auch von aktuellen Entwicklungen für die Arbeit in Archiven. Beispielsweise, wie das Landeskirchliche Archiv andere Archive im ukrainischen Kriegsgebiet unterstützt oder welche neuen Herausforderungen auf die Archivarbeit in den kommenden Jahren durch die zunehmende Digitalisierung zukommen werden.

Besonders eindrucksvoll für uns war die anschließende Führung durch die kühlen Kellerräumlichkeiten des Archivs. Die vollgepackten Rollregale mit all den historischen Dokumenten und Büchern gaben uns Einblicke in den Alltag längst vergangener Zeit. Per Zufall schauten wir in verschiedene, teilweise mehrere Jahrhunderte alte Kirchenbücher. Wir bekamen beispielsweise einen Einblick in die Haushaltskasse einer Pfarrfamilie im 18. Jahrhundert, in eine Erntedankzeremonie einer kleinen schwäbischen Kirchengemeinde oder einen Strafprozess gegen zwei Geistliche. Auch konnten wir in einem Tübinger Studentenregister die Beurteilung über Friedrich Hölderlin als Student auf lateinisch entziffern.

Besonders spannend war es die Originaldokumente zu sehen, mit denen wir uns bereits in unserem Proseminar beschäftigt haben oder noch beschäftigen werden. So hatten wir die Möglichkeit, einen Blick auf die Originalfotos und Dokumente des Syrischen Waisenhauses und der Schneller Familie zu werfen.

Auch in der musealen Sammlung des Archivs durften wir uns umschauen und die vielen verschiedene Ausstellungsstücke begutachten. Zum Schluss bekamen wir noch eine Einführung in die für uns doch recht antiquierte Technik des Auslesens eines Mikrofilmes.

Die Führung durch das Landeskirchliche Archiv hat uns Studierenden einen sehr spannenden Einblick gegeben und die Hemmschwelle deutlich gesenkt, während unseres Studiums auf die Arbeit und Unterstützung des Landeskirchlichen Archives zurückzugreifen. Das Potenzial, welches in den Primärquellen im Archiv in Stuttgart schlummert, hat uns jedenfalls sehr begeistert und uns einen neuen Blick auf das Thema „Kirchengeschichte“ eröffnet.

1. September 2022 | Konstanze Grutschnig | Jubiläum

Georg Benda. Stich von C.G. Geyser. Gemeinfrei

Vor 300 Jahren wurde der Komponist und Musiker Georg Benda geboren. Sowohl mit seinen religiösen Werken als auch den Opern und Melodramen wurde er von seinen Zeitgenossen, auch in Württemberg, sehr geschätzt. Seine Kantaten erklangen ab 1789/90 in den Sonntagsgottesdiensten der Schorndorfer Stadtkirche.

Im Frühjahr 1752 übernahm Benda die Stelle als Hofkapellmeister in Gotha. Zu seinen Aufgaben gehörte die Gestaltung der Kirchenmusik in der Schlosskapelle. Nachdem er bereits für die Jahre 1753/54 und 1765/66 zwei Kantatenjahrgänge vorgelegt hatte, komponierte er 1760/61 einen dritten. Dieser enthält 69 Kantaten nach der Textvorlage des Theologen Balthasar Münter, die nach dem Kirchenjahr geordnet sind und das Thema bzw. die Schriftlesung des jeweiligen Sonn- oder Festtags aufgreifen.

Doch wie kam ein Kantatenjahrgang eines Kapellmeisters aus Gotha nach Schorndorf? 1789 klagte der damalige Musikdirektor in Schorndorf Carl Christian Ferdinand Weckherlin, die vorhandenen Kantaten seien veraltet und entsprächen nicht mehr den gegenwärtigen Geschmack. Außerdem sei es für die Musiker „äußerst entleidend die schon seit 20 Jahren immer das nemliche zu spielen und zu singen“ und empfahl den Ankauf neuer Noten. Dafür empfahl er den Kantatenjahrgang von Georg Anton Benda, der ganz nach dem heutigen Geschmack, mit tiefen Andachts-Gefühl und Herzerhebung“ verfertigt worden. Bereits in den 1770er Jahren waren Benda-Kantaten in Ulmer Münster und in der Stadtkirche in Nürtingen aufgeführt worden und so in Musikerkreisen in Württemberg bekannt.

Der Vorschlag Werckherlins wurde vom Magistrat in Schorndorf angenommen, die Kantaten angeschafft, die Stimmen abgeschrieben und im Gottesdienst vom Collegium Musicum aufgeführt. Als auch die Benda-Kantaten veraltet waren, wurden sie – zusammen mit anderen Noten des Collegium Musicums – in der Kirche Schorndorf gut verwahrt. Ende der 1980er Jahre wurden die ca. 500 historischen Notenhandschriften wiederentdeckt und der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen übergeben. Dort erkannte Dr. Helmut Völkl den Wert des Notenschatzes und ließ sie von Studenten innerhalb ihrer Abschlussarbeiten musikwissenschaftlich untersuchten. Schließlich übergab man die Noten an die Landeskirchliche Zentralbibliothek in Stuttgart. Dort lagern sie – in säurefreien Kartons verpackt – im Magazin. Inzwischen sind die Noten nicht nur im RiSM und im K10 plus katalogisiert, sondern auch digitalisiert. Werfen Sie doch einen Blick in die elektronische Sammlung der Evangelischen Zentralbibliothek Württemberg: http://elk-wue.gbv.de/resolve?id=492925267

Eröffnet euch Himmel: Kantate zum 26. Sonntag nach Trinitatis. Komponiert von Georg Anton Benda nach Texten von Balthasar Münter. – 4 Singstimmen, 4 Stimmen für Streicher, 1 Stimme für Orgel und Partitur. Handschriftlich. – 36 x 21,5 cm, Landeskirchliche Zentralbibliothek, Schorndorfer Musikhandschriften: 219

-

-

Abb. 2. Die erste Seite der Partitur

-

-

Abb. 1. Umschlag mit dem Titel der Kantate

24. August 2022 | Uwe Heizmann | Genealogie

In der Reihe „Namensgeschichten“ werden Fälle vorgestellt, in denen der Umgang mit Namen eine bemerkenswerte Rolle spielt.

Wurde früher ein Kind unehelich geboren, bekam es nur mit Einverständnis des leiblichen Vaters dessen Nachnamen. War der Vater unbekannt (oder gestattete die Namensführung nicht), erhielt das Kind den Nachnamen der Mutter. Es war auch nicht selten, dass ein uneheliches Kind über mehrere Jahre den Nachnamen der Mutter trug, seine leiblichen Eltern einige Jahre später doch heirateten und das Kind mit der Hochzeit der Eltern den Namen des Vaters erhielt.

In Oberhaugstett (damals nur als „Haugstätt“ bezeichnet), das zur Pfarrei Neubulach gehört, ist ein anders gelagerter, rätselhafter Fall zu finden.

Taufe 06.01.1777 Oberhaugstett

Am 6. Januar 1777 wurde ein Johann Jakob in Haugstätt geboren und noch am gleichen Tag getauft. Seine Mutter war eine Christina, die Tochter des damals bereits verstorbenen Johann Jakob Holzäpfel und Stieftochter („privigna“) des Johann Georg Essich. Der Vater des Kindes ist nicht genannt.[1]

Hochzeit 27.01.1802 Neubulach

Am 27. Januar 1802 heiratet der uneheliche Sohn der eben genannten Christina Holzäpfel in Neubulach. In dem entsprechenden Eheeintrag lautet der Name des Bräutigams mysteriöserweise Johann Jakob Kohlmann.[2] Im Seelenregistereintrag und dem Familienregister zu diesem Johann Jakob Kohlmann ist dieser als „Spur[ius]“, also uneheliches Kind bezeichnet. In beiden Einträgen ist außerdem sein obiges Geburtsdatum und seine Mutter Christina Holzäpfel angeben, so dass die Identifizierung eindeutig ist. In beiden Einträgen ist außerdem eingetragen, dass sein Vater nicht im Taufbuch angegeben ist.[3] Auch in seinem Todesdatum ist nur seine Mutter angegeben.[4]

Familienregister Kohlmann Oberhaugstett

Woher nun der Nachname Kohlmann kommt, bleib ungeklärt. Die Schreiber, die diese Einträge jeweils vorgenommen hatten, hatten es wohl als selbstverständlich gesehen, dass dieser Johann Jakob nun Kohlmann heißt, so dass sie es nicht als nötig erachtet hatten, Angaben zur Herkunft des Nachnamens zu machen. Auffällig ist, dass es im gesamten Kirchspiel der Pfarrei Neubulach keinen Kohlmann gab. War der Nachname ein erfundener? Und wenn ja, warum und wer hat Johann Jakob diesen Nachnamen gegeben?

Dies alles bleibt wohl ungeklärt. Andere historische Unterlagen des Pfarramts Neubulach, wie z.B. die Protokolle des Kirchenkonvents, vor dem sich Frauen, die unehelich schwanger waren, zu verantworten haben, geben diesbezüglich keine Auskunft. Eine Paternitätsliste, in denen durch den Kirchenkonvent oder das Oberamt ermittelte Väter eingetragen wurden, sind nicht überliefert. Auch im Stadtarchiv von Neubulach (Bestände Neubulach und Oberhaugstett) und wahrscheinlich auch im Landesarchiv, sind keine Akten, die Licht ins Dunkle bringen könnten, vorhanden.

Quellen

[1] Kirchenbücher Neubulach, Mischbuch 1685-1819, Taufregister 1685-1807, S. 324

[2] KB Neubulach, Eheregister 1801-1829, S. 2

[3] KB Neubulach, Seelenregister 1783-1820, Spalte 203 (Johann Jakob Kohlmann) und KB Neubulach, Familienregister Oberhaugstett, S. 87 (Johann Jakob Kohlmann)

[4] KB Neubulach, Totenregister 1847-1864, S. 46

19. August 2022 | Andreas Butz | Bestand

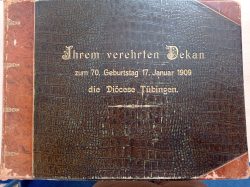

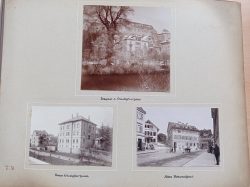

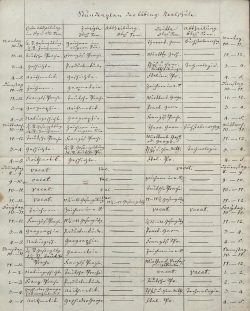

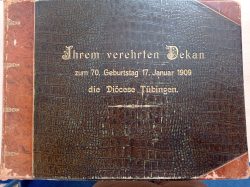

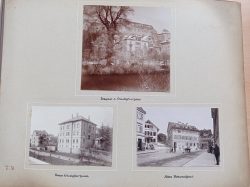

Das Dekanatsarchiv Tübingen zählt mit einem Umfang von 42 laufenden Regalmetern und knapp 2500 Verzeichnungseinheiten zu den größeren dekanatamtlichen Beständen, die im landeskirchlichen Archiv verwahrt werden. Es umfasst neben den Unterlagen (allgemeine Unterlagen und Ortsakten) des Dekanatamts auch die Pfarrarchive Tübinger Kirchen, nämlich der Stiftskirche, der Jakobuskirche und der Eberhardskirche.

Bereits im Frühjahr 1959 begannen einige Studenten vom Institut für Landesgeschichte der Universität Tübingen mit der Ordnung und Verzeichnung des Bestandes. Im Jahr 2002 wurde der Bestand an das Landeskirchliche Archiv abgegeben, wo das ältere Findbuch retrokonvertiert, verbessert und um die Überlieferung bis 1966 ergänzt wurde. Im Inventar kann nun online recherchiert werden.

Der Bestand ist wie oben bereits erwähnt umfangreich, aber einige Beispiele sollen hier genannt und gezeigt werden:

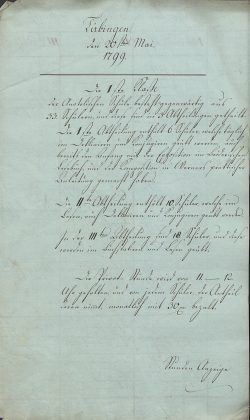

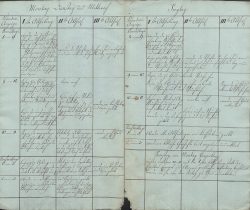

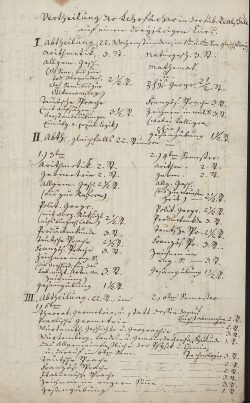

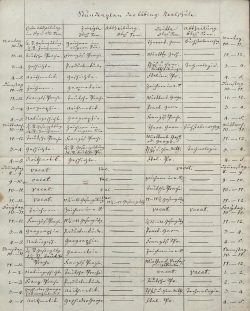

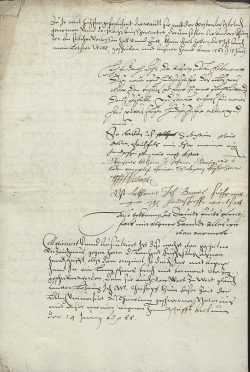

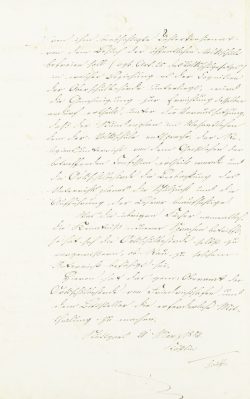

Das älteste Schriftstück des Bestands ist das Testament des Doktor Leonhart Fuchs (1501-1566) von 1563. Der Mediziner und Botaniker gilt als einer der Väter der Pflanzenkunde. Die Fuchsien wurden nach diesem Gelehrten benannt.