3. Juli 2024 | Andreas Butz | Genealogie

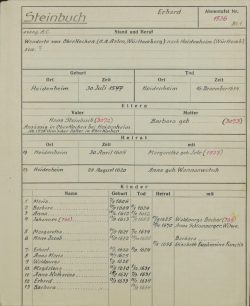

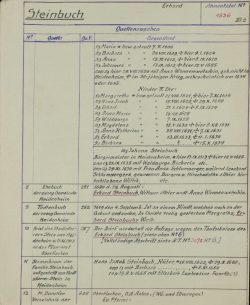

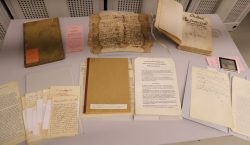

Am Freitag vergangene Woche übergaben das Ehepaar Walter und Doris Salzer Belegexemplare des von ihnen erstellten Ortsfamilienbuches von Eglosheim (1660-1875). Das Landeskirchliche Archiv hatte Kopien der Mikroverfilmungen der Kirchenbücher zu diesem Zweck leihweise zur Verfügung gestellt. Ortsfamilienbücher sind personengeschichtliche Sekundärquellen, die anhand der Einträge in den Kirchenregistern erstellt werden. Die Informationen zu den Familien werden zusammengeführt und Querverweise erstellt. Die Erstellung erfolgt rechnergestützt mit Genealogieprogrammen. Für Familienforscher und Familienforscherinnen bedeutet es eine erhebliche Erleichterung ihrer Recherchen, wenn sie auf ein solches Ortsfamilienbuch zurückgreifen können.

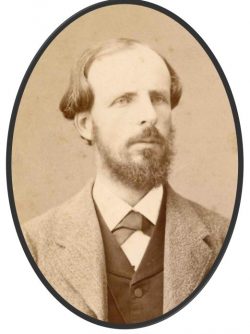

27. Juni 2024 | Jakob Eisler | Palästina, Veranstaltung

Am Sonntag, dem 23. Juni, fand anlässlich des 163. Gründungstages der Tempelgesellschaft in Stuttgart-Degerloch ein Vortrag über die Lebensgeschichte des Architekten Theodor Sandel statt, bei dem einige Stationen seines Lebens in Wort und Bild vorgestellt wurden.

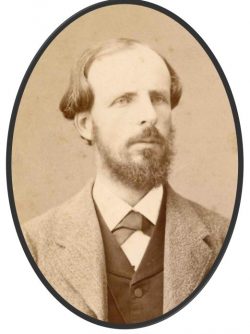

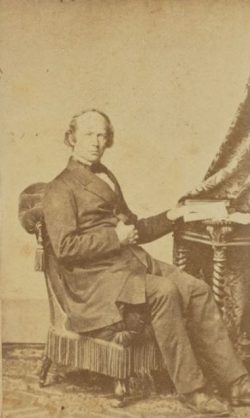

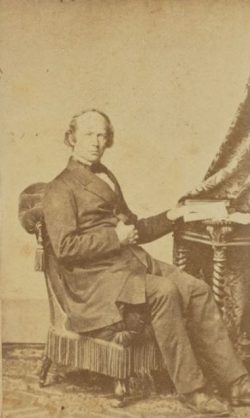

Theodor Sandel (1845-1902). LKAS, Archiv der Tempelgesellschaft.

Theodor Sandel wurde 1845 in Heilbronn geboren. Sandel legte 1863 am Kirschenhardthof sein Abitur ab und studierte anschließend am Polytechnikum in Stuttgart Bauingenieurwesen. Nach Abschluss seines Studiums 1867/68 unternahm er eine Reise nach Paris.

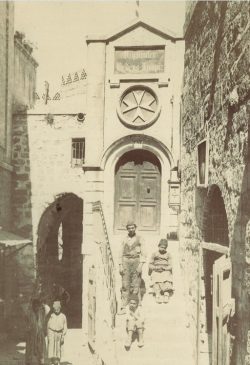

Am 10. Juli 1870 wanderte Sandel nach Palästina (Jaffa) aus. Sein erster Auftrag dort war der Entwurf für die erste jüdische Landwirtschaftsschule „Mikwe Israel“ im Jahr 1870. Im folgenden Jahr wurde er mit der Planung und Parzellierung der neu zu gründenden Templerkolonie Sarona (heute im Zentrum von Tel Aviv) beauftragt. Ab 1875 arbeitete er in Jerusalem. In den folgenden Jahren trug er maßgeblich zur Erschließung Palästinas durch Landvermessungen, den Bau von Verkehrswegen – wie 1876 der Straße von Jaffa nach Jerusalem – und die Errichtung zahlreicher öffentlicher Gebäude bei. 1879/1880 wurde er mit der Parzellierung der ersten jüdischen Siedlung Petach Tiqua beauftragt. Es folgten in Zusammenarbeit mit Conrad Schick das Herrenhuter Leprosenhaus „Jesus-Hilfe“ (1884), das alte katholische Hospiz unweit der Jaffastraße (1885-87), die deutsche Weihnachtskirche des Jerusalemsvereins zu Berlin in Bethlehem (1891-92), das Kaiserswerther Krankenhaus in Jerusalem (1894), das jüdische Gymnasium – Edel-von-Lämmel-Schule, das Londoner Missionskrankenhaus in Jerusalem (1894), das jüdische Krankenhaus „Schaare Zedek“ (1902), die evangelische Kirche in Jaffa (1904), das Greisenasyl in der Templerkolonie der Borromäusschwestern (1903) und die Dormitio-Kirche (1910). Die drei letztgenannten Bauten wurden nach seinem Tod von seinen Söhnen Benjamin und Gottlob Sandel vollendet.

Zu den von ihm entworfenen Bauten gehören auch mehrere Gebäude in der Rephaim-Ebene bei Jerusalem. Neben seiner Tätigkeit als Architekt war er jahrzehntelang Bürgermeister der Tempelkolonie Rephaim bei Jerusalem. Als der deutsche Kaiser Wilhelm II. im Oktober/November 1898 Jerusalem besuchte, erhielt Sandel die ehrenvolle Aufgabe, ihn zu empfangen. Ein Jahr später wurde er zum Königlich Württembergischen Baurat ernannt.

Zu dem Vortrag kamen viele Templer, aber auch Gäste vom Kirschenhardthof, aus Korntal und sogar der Leiter des deutschen Bibeldorfes aus Nordrhein-Westfalen.

Eine Buchpublikation zu Theodor Sandel, die vom Verein für Württembergische Kirchengeschichte herausgegeben wird, ist derzeit in Arbeit und wird im Herbst 2025 erscheinen. Die Autoren sind Jakob Eisler und Ulrich Gräf. Der Band wird sehr viele Abbildungen enthalten. Die Würdigung seines Werkes war ein Desiderat. Wir dürfen auf dieses Buch gespannt sein!

Beitragsbild: Kolonie Jerusalem mit mehreren von Sandel geplanten und gebauten Bauten. LKAS, Archiv der Tempelgesellschaft.

26. Juni 2024 | Andreas Butz | Veranstaltung

Um sich über aktuelle Entwicklungen im Archivwesen zu informieren und auszutauschen, ist es sinnvoll, an Fachtagungen teilzunehmen, im Falle unseres Hauses z. B. am Deutschen Archivtag, an den Tagungen des Verbandes kirchlicher Archive (Süddeutscher Kirchenarchivtag) oder am Südwestdeutschen Archivtag. Das Thema des 83. Südwestdeutschen Archivtags, der am 20. und 21. Juni in Landau stattfand, lautete „Gehör finden – gehört werden. Archive und Audience Development in Verwaltung und Öffentlichkeit“. Vom Landeskirchlichen Archiv Stuttgart waren Birgitta Häberer und Andreas Butz vor Ort. Für jedes Archiv ist es wichtig, einerseits innerhalb der eigenen Verwaltung gut aufgestellt zu sein, andererseits aber auch die Öffentlichkeit zu erreichen, und entsprechend gehört zu werden. Über die rein gesetzliche Verankerung der Pflichtaufgaben hinaus gibt es verschiedene Strategien, dieses Ziel zu erreichen. Diese reichen von der Übernahme der Projektleitung bei der Einführung der digitalen Aktenführung über den Einsatz von Analysen als Instrument der Überzeugungsarbeit bis hin zur aktiven Öffentlichkeitsarbeit.

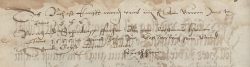

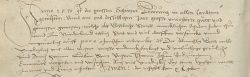

19. Juni 2024 | Andreas Butz | Genealogie, Quellenkunde, Reformation

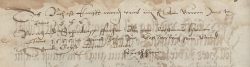

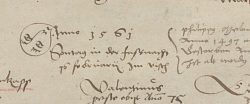

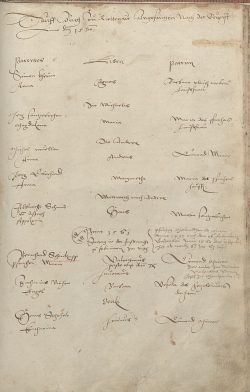

Dis Buch ist erkaufft worden umb iiii Fl (Gulden) am Newen Jars Tag Anno 1566 Bernhard Schonkapp Pfarrher Bin gen Riettenau khommen Anno 1555. ist itzund zehen Jar. Gott verleih sein Gnad und Geist weitter Amen

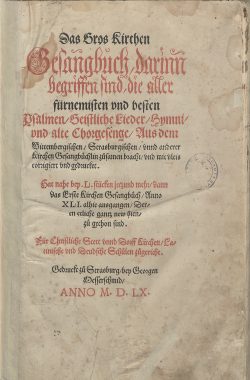

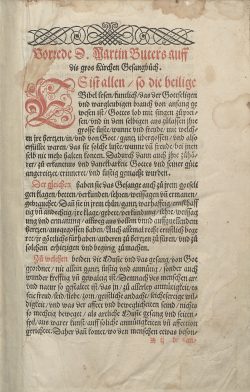

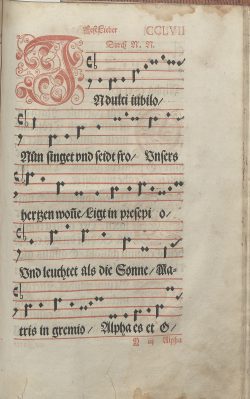

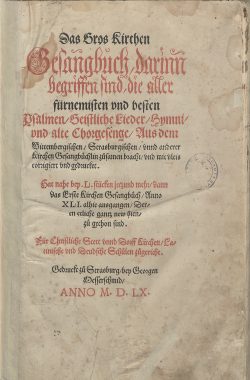

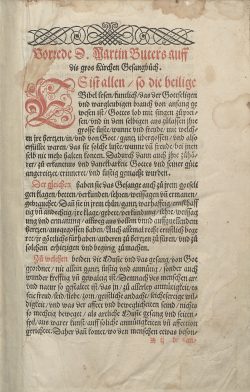

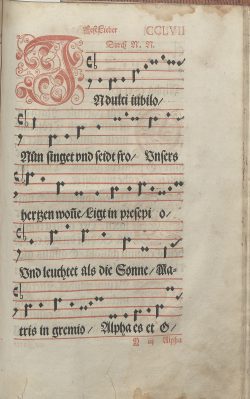

Fast ein halbes Jahrtausend lang wurde im Pfarrhaus von Rietenau ein Gesangbuch aufbewahrt, das 1560 in Straßburg vom Buchdrucker Georg Messerschmid gedruckt wurde. Der stattliche Band im Folioformat mit Holzdeckeln, die mit geprägtem Schweinsleder überzogen sind, enthält 108 Lieder mit Noten und ist zweifarbig (rot und schwarz) gedruckt. Vorangestellt ist eine Vorrede des Reformators Martin Bucer. Aus dem Titelblatt geht hervor, dass die erste Ausgabe von 1541 um weitere 50 Lieder ergänzt wurde. Der Band wurde von Pfarrer Bernhard Schönkapp am 1. Januar 1566 für die Gemeinde zum Preis von vier Gulden erworben, wie im Band handschriftlich vermerkt ist. Das war kein geringer Betrag, konnte es doch der Jahreslohn eines Knechtes in damaliger Zeit sein.[1] Die Anschaffung eines Gesangbuches war angebracht, war doch in der Großen Kirchenordnung von 1559 deutlich darauf hingewiesen worden, dass im Gottesdienst Kirchenlieder in deutscher Sprache gesungen werden sollen. Ein Gesangbuch der württembergischen Landeskirche gab es damals jedoch noch nicht. Nur wenige Exemplare dieses Straßburger Gesangbuchs haben die Zeiten überdauert. Der Rietenauer Band wird in der Gesangbuchbibliografie der Universität Mainz aufgeführt.

Die Pfarrstelle Rietenau wurde erst 1554 mit einem evangelischen Pfarrer besetzt. Diese Besonderheit der späten Reformation hängt damit zusammen, dass das Pfarrbesetzungsrecht bei dem Nonnenkloster in Steinheim lag. Der letzte katholische Pfarrer Gallus Schweiger musste damals dem ersten evangelischen Pfarrer Nikolaus Mutschelknaus weichen, der aber bereits 1555 durch Schönkapp ersetzt wurde.

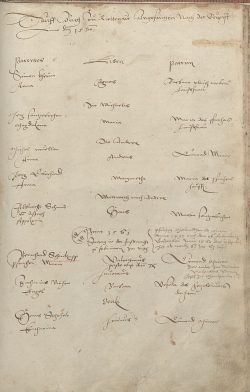

Eine Besonderheit dieses Exemplars ist, dass im Gesangbuch auch das älteste Taufregister (1560-1614) enthalten ist. Durch herzogliches Reskript waren die württembergischen Pfarrer 1558 angewiesen worden, solche Register zu führen. Die Große Kirchenordnung von 1559 regelte weitere Einzelheiten. Die Bücher mussten von den Pfarreien auf eigene Kosten angeschafft werden. In Rietenau entschied sich Pfarrer Schönkapp offenbar dafür, das vorhandene Gesangbuch für das Taufbuch zu verwenden, beziehungsweise einen hybrid genutzten Band anfertigen zu lassen. Da das Taufbuch bereits seit 1560 geführt wurde, ist anzunehmen, dass er die für die Taufregister vorgesehenen und begonnenen Blätter gemeinsam mit dem beim Kauf ungebundenen Gesangbuch binden ließ. Damals kaufte man Bücher nicht im gebundenen Zustand, sondern als ungebundene, ungeschnittene Blätter, die man noch dem Buchbinder geben musste. Heute ist das kaum noch vorstellbar. Das ist auch der Grund dafür, dass frühe Buchdrucke so gut wie immer unterschiedliche Einbände haben. Jedenfalls konnte man so die Kosten für den Buchbinder gleich für die Erstellung des Kirchenbuches verwenden und auf schwäbische Art Kosten sparen.

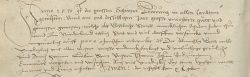

Teuerung und Überschwemmungen 1570 als Strafgericht Gottes an der sündigen Menschheit in der Deutung Pfarrer Bernhard Schönkapps.

Das A bei Anno schmückte Schönkapp mit einer kleinen Zeichnung aus, die an die heutigen Emoticons erinnert.

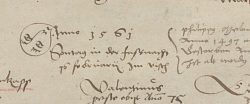

„Angefangen nach der Brunst 1560“ steht am Anfang des Taufregisters, das mit den Einträgen des Jahres 1614 endet. Was mit der Brunst gemeint ist, bleibt unklar. Gab es einen Brand? An einigen Stellen finden sich auch kleine Zeichnungen des Pfarrers Schönkapp, die an Vorläufer der heute beliebten Emoticons erinnern. Schönkapp führte das Register bis zu seiner Pensionierung 1580. Er datierte die Taufen noch in alter Tradition mit den Heiligentagen, was für die heutigen Nutzer bedeutet, dass das Taufdatum durch Umrechnung, etwa mit Hilfe des Umrechnungswerkes von Grotefend ermittelt werden muss. Teilweise finden sich auch einige Notizen zwischen den Registereinträgen, die darauf hinweisen, dass der Pfarrer die Dauerhaftigkeit der Kirchenbücher nutzen wollte, um Gedanken an die Nachwelt zu überliefern. Zum Beispiel wies er auf die Teuerung des Getreides infolge der Allerheiligenflut von 1570 hin. Die Flut, die Städte und Dörfer an der Nordsee überschwemmte und viele Todesopfer nach sich zog, interpretierte er als ein Strafgericht Gottes über die sündige Menschheit.

Der wertvolle Band, der als kultureller Schatz in Rietenau so lange gehütet wurde, ist gut erhalten. Einige altersbedingte Schäden sollen durch einen Restaurator behandelt werden. Als Standort des Bandes ist das Kirchenbucharchiv vorgesehen. Gleichzeitig hat die EHZ-Bibliothek das Gesangbuch in ihren Katalog aufgenommen.

Anmerkungen:

- Der Jahreslohn eines Knechtes bewegte sich 1545 in Württemberg zwischen vier und sieben Gulden, vgl. Hippel, Türkensteuer und Bürgerzählung, Karte 28.

Literatur:

BWKG, 1946, S. 69.

-

-

Titelblatt des Gesangbuchs

-

-

Vorrede des Straßburger Reformators Martin Butzer (Bucer)

-

-

Das Weihnachtslied In dulci jubilo

-

-

Erste Seite des Rietenauer Taufregisters

12. Juni 2024 | Uwe Heizmann | Bestand

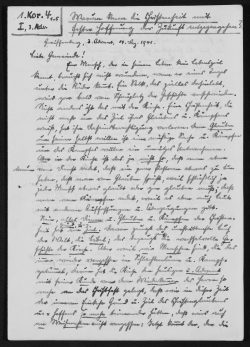

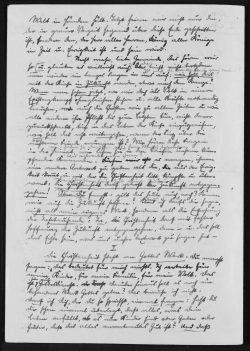

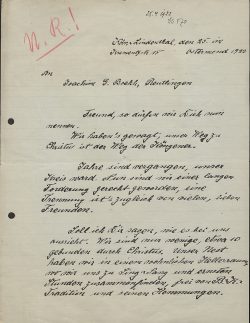

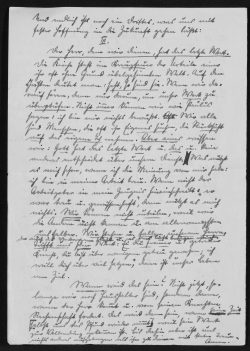

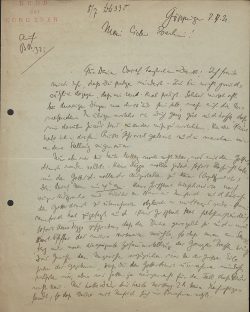

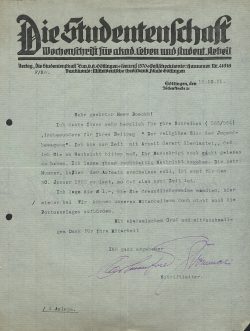

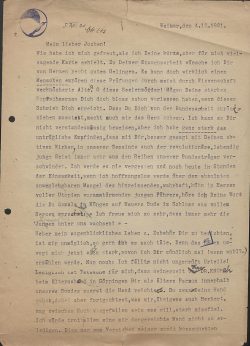

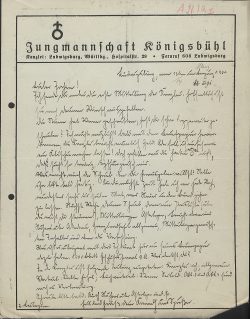

Manuskripte von Predigten und Ansprachen sind nicht nur Quellen für die Forschung zu Predigten und Ansprachen an sich, sondern können auch die Haltung des Sprechers zu gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen widerspiegeln und sind damit auch hervorragende Quellen für die Forschung zur jeweiligen Person und deren gesellschaftliche und politische Entwicklung.

Private Nachlässe sind eine sinnvolle Ergänzung zur amtlichen Überlieferung in Form von Personal- und Ortsakten. Die amtliche Überlieferung gibt die Sicht des Dienstherrn auf eine Person wieder, die Nachlässe ermöglichen eine andere, eine private Sicht auf diese Person.

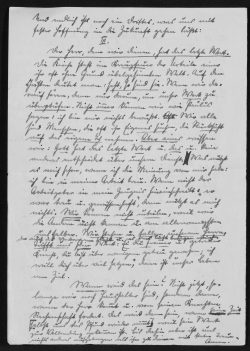

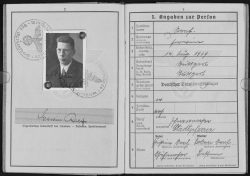

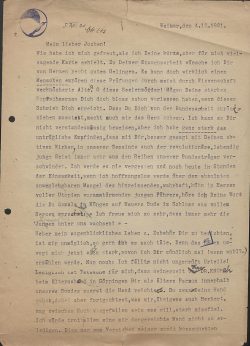

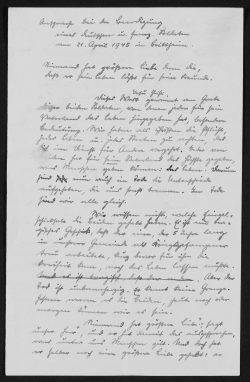

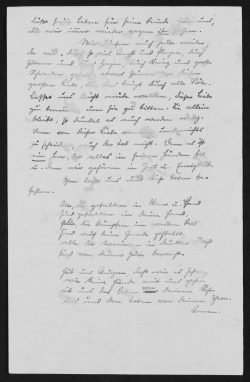

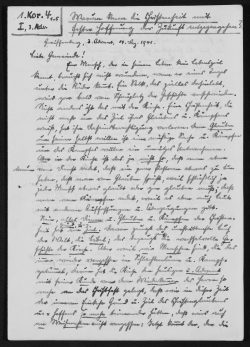

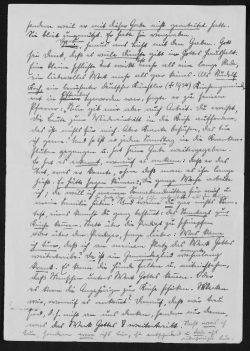

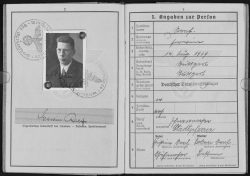

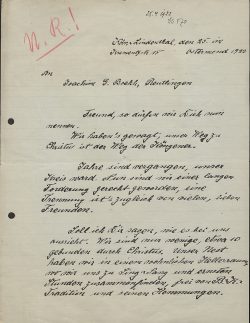

Erwin Raaf, Jahrgang 1909, begann 1936 seine Pfarrertätigkeit als Stadtvikar in Großbottwar, danach war er Pfarrverweser in Isingen, 1937 bis 1940 in Creglingen. 1940 wurde er auf die Pfarrstelle in Rosenfeld ernannt. Zum 12. September 1940, kurz nach seinem Stellenantritt, wurde er jedoch in die Wehrmacht eingezogen. Er diente zuerst in Frankreich, dann im „Ostraum“. Am 29. Juni 1941 wurde er in Russland schwer verwundet und ins Lazarett Greiffenberg in Schlesien verlegt. Später diente er zeitweise als Unteroffizier im Innendienst in Frankreich. Wegen Dienstunfähigkeit wurde er am 23. September 1942 aus dem Heeresdienst entlassen und konnte die Pfarrstelle in Rosenfeld antreten, die er bis 1957 innehatte. Danach war er bis 1967 Pfarrer in Klosterreichenbach, danach in Obertal (Baiersbronn). Zum 1. Mai 1975 wurde er offiziell in den Ruhestand versetzt, führte die Pfarrstelle aber noch einige Monate weiter. 1975 und 1976 übernahm er in Vakaturvertretung die Pfarrstelle in Dornstetten, 1980 und 1981 die in Fürnsal. Im Ruhestand lebte er in Unteriflingen, einem Ortsteil von Schopfloch (Lkr. Freudenstadt), wo er 2006 verstarb.

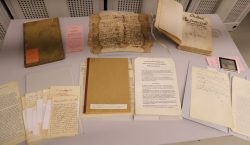

Raafs Nachlass (D 179,) enthält umfangreiche Predigtmanuskripte aus den Jahren 1934 bis 1987 (Umfang ca. 15 cm) sowie private bzw. persönliche Unterlagen, darunter auch Wehrmachts- und SA-Dokumente.

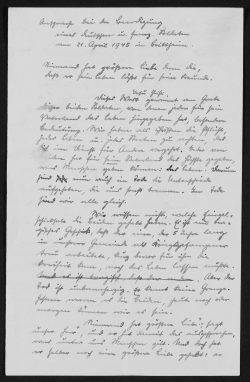

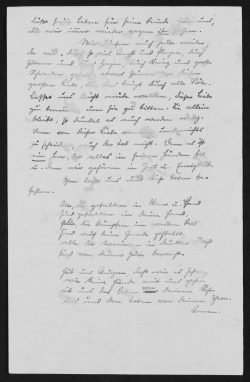

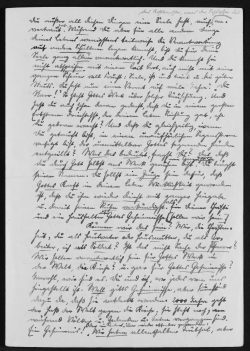

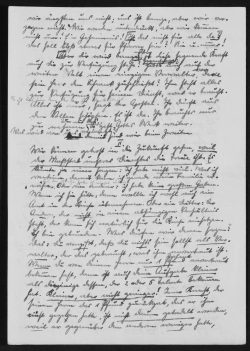

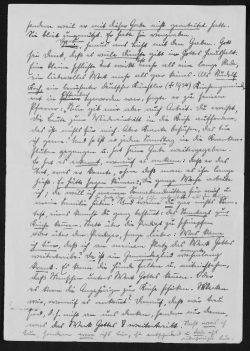

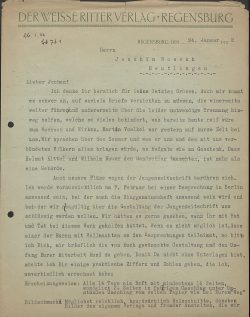

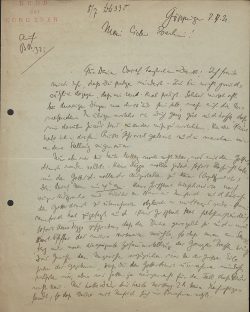

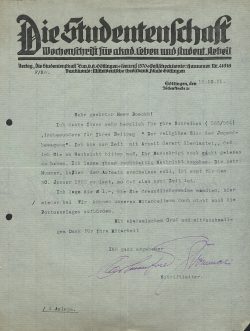

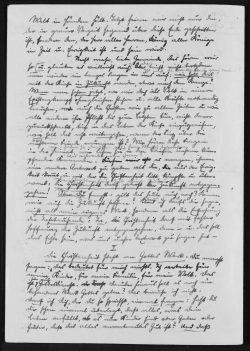

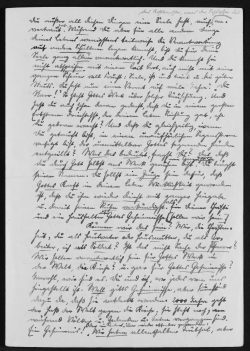

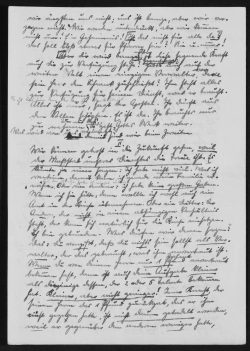

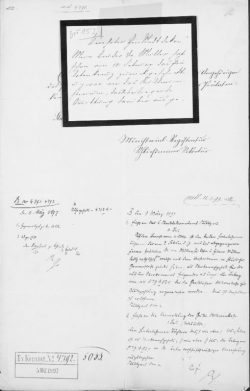

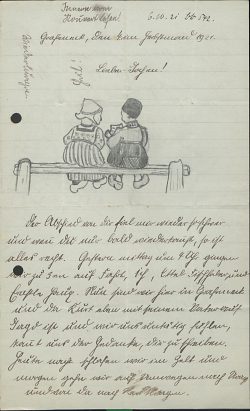

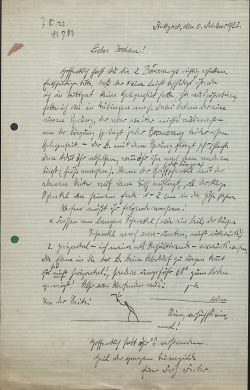

Von den Manuskripten sind zwei besonders hervorzuheben. Zum einen ist es die Predigt vom 14. Dezember 1941 in der Friedenskirche in Niederwiese bei Greiffenberg in Schlesien, wo Erwin Raaf nach seiner Verwundung im Juni 1941 einige Monate im Lazarett war. Zum anderen ist es die Ansprache bei der gemeinsamen Beerdigung eines deutschen und eines französischen Soldaten am 21. April 1945 in Brittheim, die leider durch Wasserschäden stellenweise unleserlich ist.

Neben den Predigten ist auch die Raafs Vortrag „60 Jahre Pfarrersleben“ von 1994 zu nennen, der auf Audiokassette und in Form von Audiodateien vorliegt.

Auch wenn der Bestand gerade einmal einen Umfang von 30 cm aufweist, so ermöglicht er dennoch eine Forschung zu Predigten aber auch zur Person Raafs über einen langen Zeitraum hinweg.

Im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart ist außerdem die Personalakte von Erwin Raaf überliefert (A 324, Nr. 2113).

Quellen:

– Ansprache 21.04.1945 aus: LKAS, D 179, Nr. 7

– Predigt 14.12.1941 aus: LKAS, D 179, Nr. 7

– Wehrpass aus: LKAS, D 179, Nr. 8

-

-

Ansprache_1945-04-21_S-1

-

-

Ansprache_1945-04-21_S-2

-

-

Predigt_1941-12-14_S-1

-

-

Predigt_1941-12-14_S-2

-

-

Predigt_1941-12-14_S-3

-

-

Predigt_1941-12-14_S-4

-

-

Predigt_1941-12-14_S-5

-

-

Predigt_1941-12-14_S-6

-

-

Wehrpass_S-2f

-

-

Wehrpass_S-32f

5. Juni 2024 | Heinrich Löber | Veröffentlichung

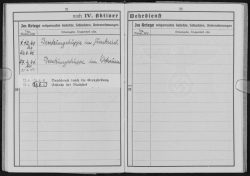

Zeitgleich mit dem Erscheinen des neuen Jahresbandes des Verbandes kirchlicher Archive(VkA) in gedruckter Form wurde dieser auch als Online-Ressource auf der Website des VkA bereitgestellt.

Zeitgleich mit dem Erscheinen des neuen Jahresbandes des Verbandes kirchlicher Archive(VkA) in gedruckter Form wurde dieser auch als Online-Ressource auf der Website des VkA bereitgestellt.

Der 63. Band der Reihe ‚Aus evangelischen Archiven“ bietet ein breites Themenspektrum, wie ein Blick in das Inhaltsverzeichnis verrät:

Thomas Fuchs (Leipzig), Das „Alte“ im „Neuen“. Vorreformatorische Buchbestände in evangelischen Kirchenbibliotheken des albertinischen Sachsen

Margit Scholz (Magdeburg): Genealogie im Dienst des NS-Regimes. Die Überlieferung des Genthiner Kreissippenamts

Norbert Friedrich (Kaiserswerth): Die Bestände zur Internationalen Diakonie im Archiv der Fliedner-Kulturstiftung

Kathrin Siekmann (Rottenburg): Der Pfarrbrief in Zeiten des Medienumbruchs. Archivische Überlieferungsbildung zwischen analog und digital

Wolfgang Krogel (Berlin): Digitale Archivierung im Verbund kirchlicher Archive. Das Modell KRZ.dips.kirche 2023

Ingrun Osterfinke (Bielefeld): Was, wie, für wen? Strategieentwicklung im Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen. Ein Praxisbericht

Kristin Schubert (Dresden): Planung und Entstehung eines Archivzweckbaus für die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsen

Marco Krahmer/David Sommer (Dresden): Der Umzug des Landeskirchlichen Archivs Dresden

Henning Pahl (Berlin): „Dornröschenschlaf“: 6.000 Kirchenbücher im Evangelischen Zentralarchiv für die Ewigkeit verpackt

Bettina Wischhöfer (Kassel): Archivausstellungen „zu jedermanns Nutz und Frommen“. Ein Erfahrungsbericht

Birgit Hoffmann (Wolfenbüttel): „Jetzt ist die Zeit, Zukunft und Vergangenheit miteinander ins Gespräch zu bringen!“ Teilnahme der AABevK am Evangelischen Kirchentag in Nürnberg 2023

Sebastian Kranich (Neudietendorf): Bericht zu der Tagung der AABevK „Medien des Kirchenkampfes. Neue Perspektiven auf die innerprotestantische Auseinandersetzung während der NS-Diktatur“

Das neue gemeinsame Logo vom Verband kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken und dem Verband kirchlicher Archive.

Henning Pahl: „Erst wenn man verstanden hat, wo man herkommt, kann man zukunftsorientierte Strategien schreiben.“ Bericht über eine wissenschaftliche Tagung des Verbands kirchlicher Archive in der AABevK

Henning Pahl: Bericht aus dem Verband kirchlicher Archive in der AABevK für den Zeitraum September 2022 bis September 2023

Für unser Haus von besonderem Interesse ist der Erfahrungsbericht von Marco Krahmer und David Sommer („Der Umzug des Landeskirchlichen Archivs Dresden“, S. 182-191 mit zahlreichen Abbildungen) angesichts unseres im Spätsommer dieses Jahres beginnenden Umzugs in den Erweiterungsbau.

Vorgestellt wird in diesem Band auch das neue Logo, das erstmals auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg (Juni 2023) präsentiert wurde und künftig von der Arbeitsgemeinschaft und ihren beiden Vereinen (AABevK) geführt wird. Es zeigt in der Mitte das christliche Kreuz, das rechts und links vom Buchstaben „i“ eingerahmt wird. Das „i“ steht symbolisch für den Informationsauftrag der Archive und Bibliotheken. Zugleich weist das Logo auf moderne PC-Arbeitsplätze mit Bildschirm hin, die in Archiven und Bibliotheken inzwischen zum Standard gehören (S. 248 f.).

29. Mai 2024 | Uwe Heizmann | Genealogie

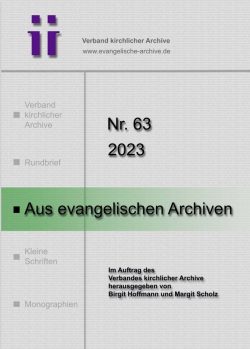

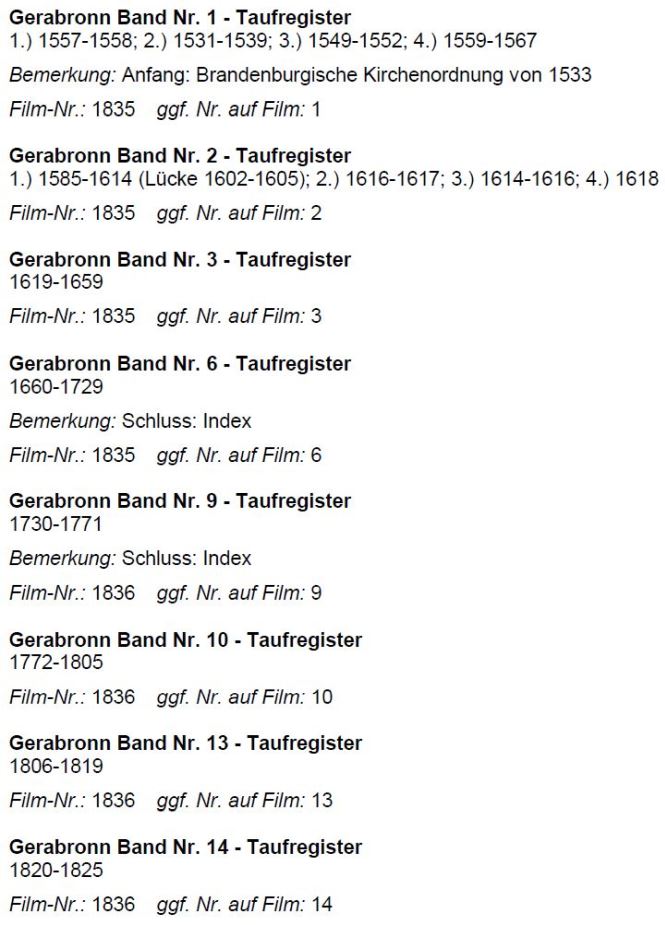

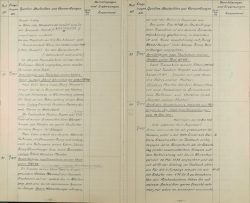

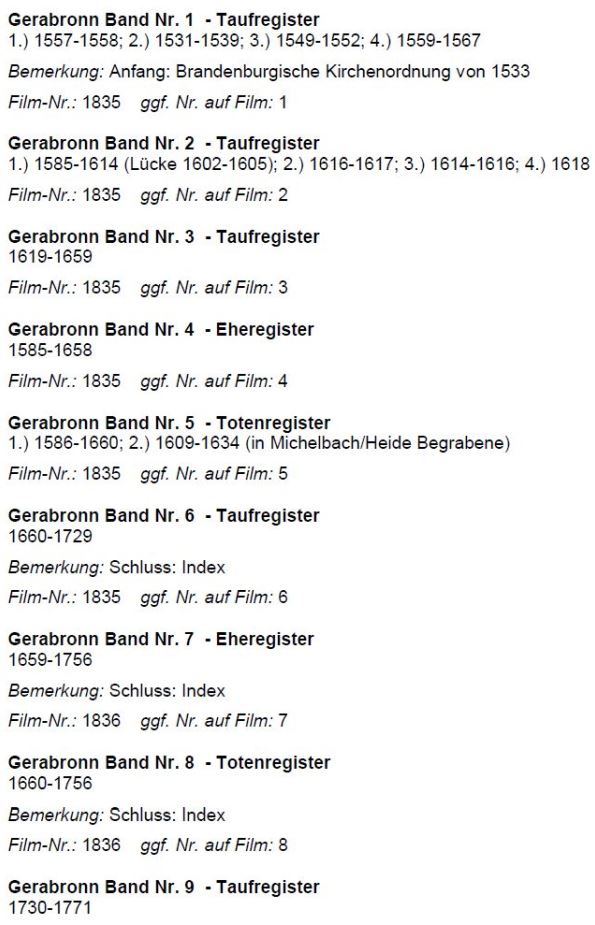

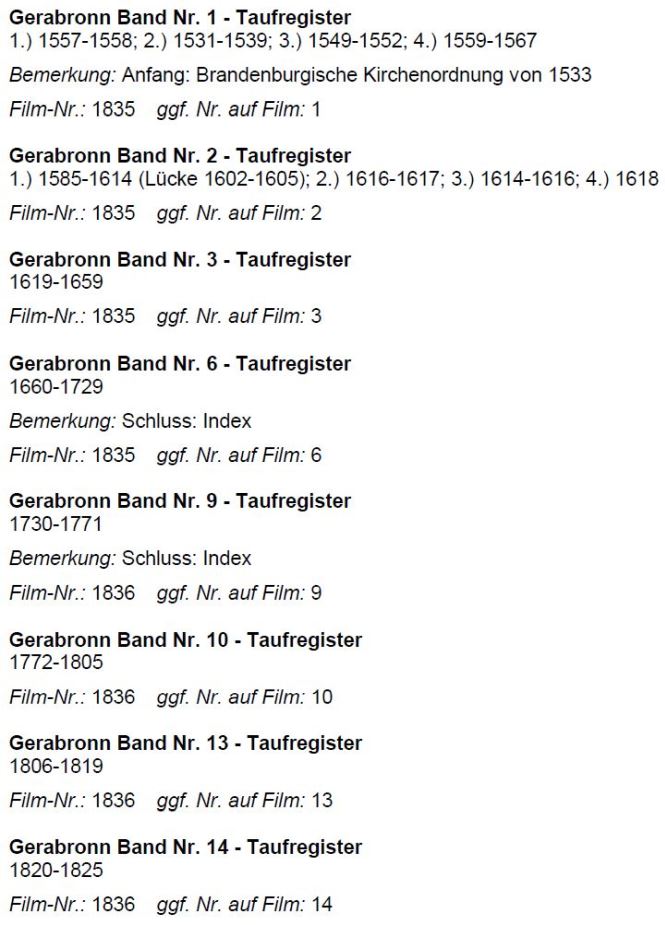

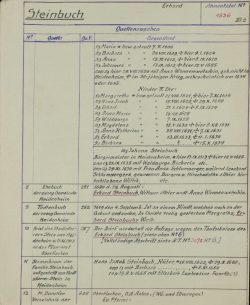

Die Kirchenbuchdatenbank (auf https://www.archiv.elk-wue.de/familienforschung/familienforschung) wurde in den letzten Monaten komplett überarbeitet.

Hauptsächlich wurden die Bände logischer sortiert: zuerst die Taufregister bzw. die Mischbücher mit den Taufregistern, dann die Eheregister, dann die Totenregister, anschließend Konfirmanden-, Kommunikanten- und Seelenregister und Bevölkerungslisten, danach die Familienregister und schließlich Sonstiges.

Daneben wurden Fehler korrigiert sowie für die Benutzung hilfreiche Hinweise ergänzt. Außerdem wurde dabei festgestellt, dass einige wenige Kirchenbücher gar nicht digital vorhanden waren, weil sie bei der Verfilmung in den 1980er Jahren entweder nicht vorlagen oder übersehen wurden, und deshalb auch nicht auf Archion zur Verfügung standen. Diese Bände wurden inzwischen ergänzt bzw. werden in den nächsten Wochen verfilmt und digitalisiert und anschließend ergänzt.

Rückmeldungen zu übersehenen Fehlern oder Ergänzungen sind willkommen.

-

-

Beispiel vor der Überarbeitung

-

-

Beispiel nach der Überarbeitung

22. Mai 2024 | Andreas Butz | Allgemein

Wir begrüßen Sophia Melilli in unserem Archiv. Im Rahmen ihrer beruflichen Orientierung hat sie zunächst ein Praktikum in der Evangelischen Hochschul- und Zentralbibliothek absolviert und lernt nun bei uns die Arbeitsbereiche eines Archivs kennen. Beide Berufe interessieren sie.

Derzeit erschließt sie einen großen Bildbestand, den wir vom Evangelischen Missionswerk (EMS) übernommen haben. Es handelt sich um Tausende von Dias aus den verschiedenen Arbeitsbereichen des Missionswerks weltweit. Frau Melilli übernimmt die Daten aus den zu den Bildern angelegten Karteikarten (Aufnahmeort, Fotograf:in etc.) in unsere archivische Erschließungssoftware und prüft jedes einzelne Dia auf Beschädigungen, die gegebenenfalls auch dokumentiert werden. Die Aufnahme dieser Informationen in eine Datenbank wird die Benutzung dieser Fotografien erheblich erleichtern.

Ihr Projekt umfasst die Erschließung von Fotografien, die in Japan und Südkorea aufgenommen wurden. Die Fotos wurden zwischen den 1960er und 1990er Jahren aufgenommen. Zum Beispiel gibt es viele Fotos, die im Zusammenhang mit einem Krankenhaus in der Arbeiterstadt Taebaek in Südkorea aufgenommen wurden. Die Bergarbeiter litten häufig an Lungenproblemen und mussten behandelt werden. Das Krankenhaus wurde mit Hilfe der EMS gebaut. Andere Fotos zeigen die Stadtentwicklung von Seoul in den 1970er Jahren. Auch der Kontrast zwischen der damaligen Armut der Menschen in Südkorea und den entstehenden Wolkenkratzern sei auf den Fotos dokumentiert, so Sophia Melilli.

15. Mai 2024 | Anette Pelizaeus | Inventarisation, Kirchen, Kunstgeschichte

Im ehemaligen Dienstgebäude des Oberkirchenrats der Evangelischen Landeskirche in Württemberg befanden sich mehrere Sitzungssäle, darunter der so genannte Brenzsaal, benannt nach dem Reformator Johannes Brenz (1499-1570) der Reichsstadt Schwäbisch Hall und des Herzogtums Württemberg. In der Stuttgarter Stiftskirche befinden sich Epitaph und Grabplatte des bedeutenden Theologen, der auch in zahlreichen Wandmalereien in Kirchen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg gewürdigt wird. Im ehemaligen Brenzsaal befand sich ein Okulus (Rundfenster) mit einer Pfingstdarstellung, die 1988 von der Künstlerin Regine Schönthaler, einer Schülerin des Glasmalers Hans Gottfried von Stockhausen (1920-2010), geschaffen wurde. Das Glasfenster wird von einem lichtdurchfluteten Dreieck dominiert, dessen Spitze nach unten zeigt und im unteren Bilddrittel schließt. Seitlich davon sind rechteckig übereinander angeordnete graue und ockergraue Farbgläser zu sehen, die stufenförmig nach oben ansteigen und von schmalen, hoch aufragenden grünen und grünblauen Farbgläsern abgelöst werden. Das zentrale Dreieck kann als Symbol des Heiligen Geistes gedeutet werden, der die Erde mit seiner Schöpfung durchzieht und in ihr wirkt. Das eigentlich unbetitelte Glasfenster wurde so mit Pfingsten in Verbindung gebracht und das Wirken des Heiligen Geistes auf Pfingsten bezogen. Gerade in der heutigen Zeit, die von so viel Hass, Krieg, Leid und Tod geprägt ist, sind die Zeichen des einstigen Pfingstereignisses, gerade auch im Hinblick auf die Verständigung in der Welt, nicht nur tröstlich, sondern geben Hoffnung auf Aufbruch und Veränderung, auf eine neue Zeit, die von der Würde des Menschen geprägt ist.

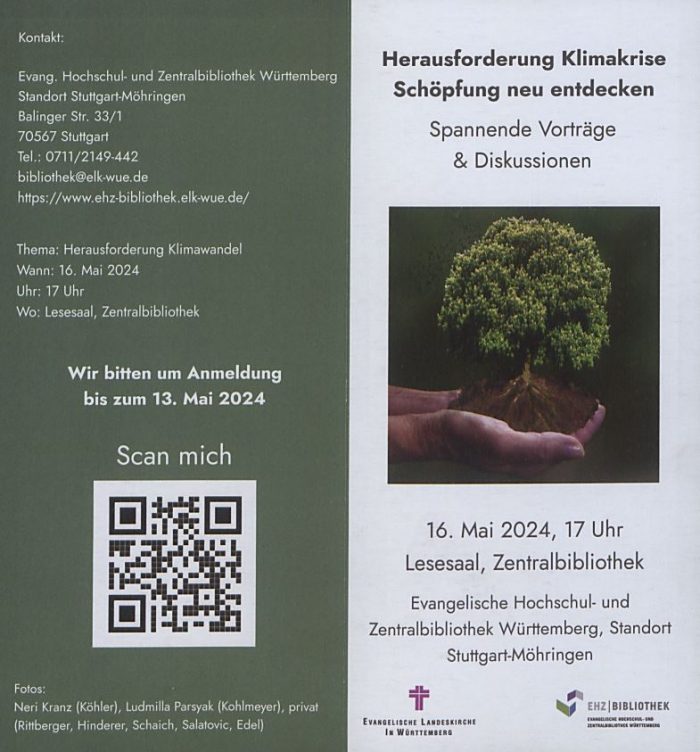

13. Mai 2024 | Andreas Butz | Veranstaltung

Am Donnerstag, den 16. Mai, um 17 Uhr veranstaltet die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek in der Balinger Straße 33/1 in Stuttgart-Möhringen eine Abendveranstaltung zum Thema Klimakrise. Die Teilnehmenden erwarten Impulsvorträge von Dr. Sarah Köhler (Diözese Rottenburg-Stuttgart), Ajla Salatovic (Fridays for Future), Jan Kohlmeyer (Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Stuttgart), Siglinde Hinderer (Umweltreferat der Landeskirche), Ulrike Schaich (Pfarrerin für Schöpfungsspiritualität), Frithjof Rittberger (Referat Theologie, Kirche und Gesellschaft). Die Podiumsdiskussion im Anschluss an die Vorträge moderiert Romeo Edel. Danach bietet ein kleiner Imbiss die Möglichkeit für Austausch im lockeren Gespräch.

Anmeldung und weitere Infos hier.

8. Mai 2024 | Jakob Eisler | Palästina, Veranstaltung

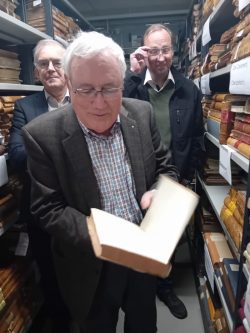

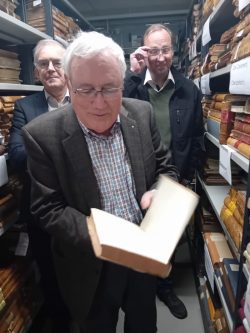

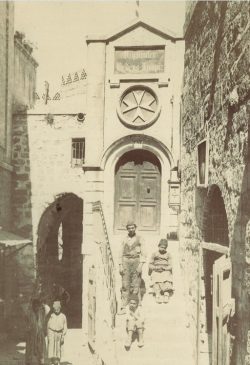

Foto: LKAS

Am 7. Mai 2024 besuchte eine Gruppe des Johanniterordens aus Stuttgart das Landeskirchliche Archiv und die Hochschul- und Zentralbibliothek in Stuttgart-Möhringen. Zehn Vertreter des Ordens erhielten eine Führung durch die Magazinräume des Archivs mit den dort verwahrten zentralen Beständen des Oberkirchenrats und des früheren Konsistoriums, Dekanats- und Pfarrarchiven, verschiedenen christlichen und diakonischen Werken sowie einer Vielzahl von Nachlässen. Zusammen mit den frei zugänglichen Bänden im Lesesaal beeindruckten die Schätze der Zentralbibliothek mit über 300.000 gedruckten Büchern und ca. 150.000 E-Books und E-Journals. Im Magazin der Musealen Sammlungen konnte die Gruppe Gemälde, Grafiken, Kult- und Kunstgegenstände bewundern.

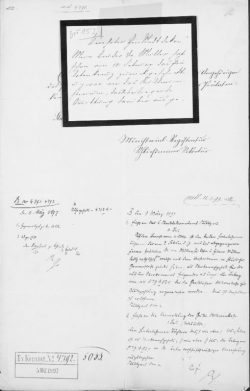

Es folgte ein Vortrag über die Ursprungsorte des Johanniterordens im Heiligen Land, untermalt mit Bildern aus der Fotosammlung des Archivs. Gezeigt wurden u.a. Fotos der Ruinen der Johanniterkirche „Sancta Latina Major“ aus der Zeit der Kreuzzüge sowie der Neubauten auf dem Jerusalemer Johannitergelände, z.B. die heutige „Deutsche Erlöserkirche“ in der Jerusalemer Altstadt und der Bau des Johanniterhospizes nebenan aus dem 19. Jahrhundert.

-

-

Besuch der Kommende Baden-Württemberg im Landeskirchlichen Archiv

-

-

Eingang zum Johanniterhospiz in der Via Dolorosa in jerusalem. Quelle: Aufn. LKA Stuttgart

-

-

Bericht über das Johanniterhospiz Jerusalem, 1864

-

-

Johanniterkapelle in Jerusalem Quelle Aufn. LKA Stuttgart

30. April 2024 | Heinrich Löber | Bestand

Prälat Gottlob Müller (1816-1897) [LKAS, AS 1, Nr. 354]

Viele Primärquellen zu Prälat Gottlob Müller waren bisher im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart nicht vorhanden: Neben einigen Fotos sind seine Personalakte (A 27, Nr. 2262) sowie ein von ihm 1863 für die „Schwäbische Chronik“ des „Merkur“ verfasstes Manuskript über das Deutsche Hospital in Paris recherchierbar, das im Bestand „Evangelische Feldpropstei“ (AP 3, Nr. 267) überliefert ist. Dies hat sich nun durch einen Fund in einer vor etwa zehn Jahren an die Landeskirchliche Bibliothek gelangten, nicht mehr identifizierbaren Buchlieferung mit 17 Predigten und einem von Müller verfassten Sammelband „Allerley aus dem Klosterleben“ geändert.

Gottlob Müller war ein bedeutender kirchenleitender Theologe des 19. Jahrhunderts in unserer Landeskirche. Dies wird dadurch unterstrichen, dass mehr als 30 Jahre nach seinem Tod (noch) ein Artikel in der RGG2 (1930) erschien. Dort beschreibt Richard Brecht Gottlob Müller als „einflußreichen und beliebten Prediger und Seelsorger sowie verdient als Mitarbeiter am Werk des Gustav-Adolf-Vereins […] und auf dem Gebiet des höheren Mädchenschulwesens.“

In der Tat weist Ferdinand Gottlob Jakob Müller eine bemerkenswerte Berufsbiographie auf: 1846 übernahm er im Alter von 29 Jahren die Pfarrstelle in Langenburg, wo er zugleich Dekanatsverweser und ab 1852 Dekan war, bevor er 1853 als Garnisonsprediger und ab 1861 zugleich als Oberkonsistorialrat nach Stuttgart berufen wurde. 1868 übernahm Müller schließlich das Amt des Oberkonsistorialrats in Stuttgart. 1868 wurde Müller schließlich württembergischer Feldpropst und Prälat und im selben Jahr promovierte ihn die Tübinger Theologische Fakultät zum Dr. theol. 1895 trat er schließlich nach 50 Dienstjahren und im Alter von fast 80 Jahren in den Ruhestand. Müller starb am 2. Februar 1897 in Stuttgart.

Darüber hinaus war Müller mit zahlreichen weiteren Aufgaben betraut: 1854 Mitglied der Bibelanstaltskommission; 1860-1866 Vorstand des württembergischen Hauptvereins der Gustav-Adolf-Stiftung; 1867 Mitglied des Zentralvorstands der deutschen Gustav-Adolf-Stiftung; 1877 Vorstand der Kommission für höhere Mädchenschulen; 1891 Ehrenmitglied des Evangelischen Kirchengesangvereins und 1895 des Evangelischen Konsistoriums.

Merkwürdigerweise sind sieben der 17 überlieferten Predigten Weihnachtspredigten. Zufall oder bewusste Auswahl?

In der Personalakte ist ein Brief der Schwestern des Verstorbenen Gottlob Müller, Sofie Müller, an den Stadtdekan erhalten, der vier Wochen nach seinem Tod (3.03.1897) verfasst wurde. Sie teilt darin mit, dass die Hinterbliebenen das Prälatenkreuz dem Kultusministerium (zurück)gegeben haben. Zugleich äußert sie die Befürchtung, „wenn wir etwa damit nicht den richtigen Weg eingeschlagen haben u. Ihnen, verehrter Herr Stadtdekan[,] dadurch Mühe verursachen“. Ob das auch ein Grund ist, warum in unseren Sammlungsbeständen kein Prälatenkreuz überliefert ist?

Hier geht es zum Inventar des Bestands auf unserer Online-Suche.

Der Eintrag zu seiner Person im Pfarrerbuch auf Württembergische Kirchengeschichte Online befindet sich hier.

-

-

Schreiben der Schwester des verstorbenen Prälaten Gottlob Müller an den Stadtdekan (3.03.1897) [LKAS, A 27, Nr. 2262] Die zu einem „Nachlaß Gottlob Müller“ formierten Zeugnisse bestehen aus drei Akten, weisen eine Gesamtlaufzeit von 1852 bis 1889 und einen Umfang von 0,5 Laufmeter auf. Sie haben die Bestandssignatur ‚D 185‘ erhalten und die Erschließungsdaten sind in der Online-Recherche [Link] zu erkunden.

-

-

Rückseite

24. April 2024 | Andreas Butz | Bestand

Pünktlich vor Beginn der Europameisterschaft in Deutschland kann im Archivbestand des Landeskirchlichen Sportbeauftragten geforscht werden.

Dieses Sonderpfarramt ging aus dem Arbeitskreis Kirche und Sport hervor, welcher seinen Sitz an der Evangelischen Akademie in Bad Boll hatte. Die Schwerpunkte der Arbeit des Sportbeauftragten waren die Kontaktpflege zu den Vereinen und die Organisation, die Moderation und die inhaltliche Mitwirkung bei Tagungen und Veranstaltungen zum Thema. Wer sich historisch mit dem Thema Kirche und Sport im Bereich der Württembergischen Landeskirche beschäftigen möchte wird Unterlagen aus diesem Bestand gerne auswerten wollen. Die damaligen Landessportbeauftragten waren Klaus Strittmatter (1978-2001) und Volker Steinbrecher (2001-2011). Der Bestand deckt inhaltlich diesen Zeitraum ab.

Hier geht es zur Online-Recherche im Bestandsinventar.

17. April 2024 | Anette Pelizaeus | Veranstaltung

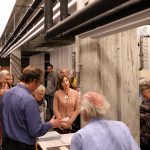

Archivalientisch bei der Führung

Neben der Verwahrung, Erhaltung und Bereitstellung von Quellen für die Forschenden im Landeskirchlichen Archiv ist auch die Öffentlichkeitsarbeit von wesentlicher Bedeutung für die archivarische Arbeit und zählt zu den ohne Frage bereichernden Aufgaben des Archivs. Anfragen zu Führungen in unserem Hause nehmen wir gerne entgegen, so eben auch die des Seniorenkreises der Stuttgarter Christuskirche, die uns a. 11. April 2024 besuchte. Vor der Besichtigung der einzelnen Magazine mit den Beständen der Kirchenleitung, der neuwürttembergischen Kirchenstellen, der Bildungseinrichtungen und Seminare, der privaten Nachlässe und Sammlungen, der Kirchenbücher, der Dekanats- und Pfarrarchive, der Handschriften, der kirchlichen Einrichtungen, Vereine und Werke, der Diakonie sowie den Bildarchiven und der Musealen Sammlung steht die Geschichte des Hauses im Fokus, das ja eng mit der Verwaltung bzw. des Oberkirchenrates der evangelischen Kirche in Württemberg in Zusammenhang steht, auch wenn sich das Landeskirchliche Archiv aus Platzgründen nicht mehr im Hauptgebäude des Oberkirchenrates befindet. Die Seniorinnen und Senioren der Stuttgarter Christuskirche haben den weiten Weg von der Gänsheide nach Möhringen auf sich genommen und keine Treppenstufen gescheut, um sich den Schätzen des Archivs zu widmen, von denen im Rahmen der Führung im Einzelnen nur wenige gezeigt werden können, aber einen Eindruck von der Fülle des Archivmaterials erhalten haben, von der sie doch sehr begeistert waren. Wir danken der Gruppe für Ihr Kommen und insbesondere dem Organisator, Herrn Prof. Dr. Hermann Ehmer, dem ehemaligen Leiter des Landeskirchlichen Archivs, der persönlich die Gruppe begleitet hat.

11. April 2024 | Noah-Joshua Veit | Inventarisation, Kirchen, Kunstgeschichte

Am 13.03.2024 begleitete ich Frau Dr. Anette Pelizaeus bei der Inventarisierung der Lamprechtskirche in Meßstetten. An diesem Tag war das Wetter kalt und regnerisch. Aus diesem Grund haben wir die meiste Zeit im Inneren der Kirche verbracht und die Außenaufnahmen so kurz wie möglich gehalten. Diese besondere Kirche besitzt glücklicherweise einen Verbindungsgang aus dem 20. Jahrhundert zwischen dem (beheizten) Pfarrhaus und dem Kirchenschiff, was sich unter den gegebenen Umständen im Laufe des Tages noch mehrmals als vorteilhaft erwies. Im Kirchenschiff öffnete uns der Pfarrer zunächst die Vitrine mit den historischen Kirchengegenständen im Vorraum, um die Vasa sacra zu erfassen. Außerdem wurden uns in der Sakristei eine Festschrift und weitere Broschüren zur Kirchengeschichte ausgehändigt. Nachdem sich der Pfarrer wegen des anstehenden Konfirmandenunterrichts verabschiedet hatte, begannen wir im Vorraum mit der Erfassung des losen Kircheninventars und der relevanten Kunstgegenstände. Anschließend wurden das Kirchenschiff und das feste Inventar vermessen.

Das im 13. Jahrhundert erstmals erwähnte Gotteshaus ist ein Paradebeispiel für den stilistischen Wandel im Kirchenbau. Dass ein so kleiner Ort wie Meßsstetten eine so stattliche Kirche aufweist, hat damit zu tun, dass Martin Elsaesser Anfang des 20. Jahrhunderts den Auftrag zur Erweiterung des Baus erhielt.

Plan nach A. Ast, 100 Jahre Evangelische Lamprechtskirche Meßstetten, S. 8.

Die erste urkundliche Erwähnung der damals im gotischen Stil erbauten Kirche stammt aus dem Jahr 1275. Ihren Namen verdankt sie dem heiligen Bischof Lamprecht, dem sie geweiht ist. Zunächst nach Ebingen eingepfarrt, wurde sie im 14. Jahrhundert Dekanatssitz und beherbergte damals noch drei Altäre. Drei Kapläne, vier Messpriester und ein Pfarrer besorgten die geistlichen Aufgaben.

Nach 500 Jahren stürzte 1725 der Kirchturm ein und das Kirchenschiff wurde zerstört. Dies führte beim Wiederaufbau zu einigen baulichen Veränderungen, so wurde beispielsweise das Kirchenschiff in Richtung des Pfarrhauses verlängert. Außerdem wurden Ende des 19. Jahrhunderts eine Orgel und eine Turmuhr eingebaut. In den folgenden sieben Jahren erhielt die Kirche einen Blitzableiter, Ofenheizung und Gasbeleuchtung sowie eine dritte Glocke im Turm.

Das Pfarrhaus bestand zu diesem Zeitpunkt bereits seit 350 Jahren und musste mehrmals aufwendig renoviert werden. Als schließlich 1909 die Kirche zu klein wurde und erneut umgebaut werden musste, gab es Überlegungen für einen kompletten Neubau. Ein Vorschlag war, das Pfarrhaus zu verlegen, um Platz für die Erweiterung des Gotteshauses zu gewinnen. Da man sich in der Frage der Kirchenerweiterung nicht einig wurde, beauftragte man den Stuttgarter Architekten Martin Elsaesser mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser schlug vor, die Kirche um 90° versetzt neu zu bauen, um das historische Pfarrhaus nicht zu beeinträchtigen. Auch dieser Vorschlag wurde mit gemischten Gefühlen aufgenommen.

Die Uneinigkeit wurde jedoch bald durch höhere Gewalt beendet, als 1911 ein schweres Erdbeben große Teile von Meßstetten zerstörte. Neben dem Pfarrhaus, das irreparable Schäden erlitt, war auch die Kirche reparaturbedürftig. Dies veranlasste Elsaesser, in einem neuen Baugutachten den Abriss des Pfarrhauses in Erwägung zu ziehen. Durch die Unbenutzbarkeit der Kirche zum Handeln gezwungen, nahm der Kirchenvorstand den endgültigen Bauplan von Martin Elsaesser an. Der Turm wurde in den beiden unteren Geschossen belassen, nach oben durch ein achteckiges und ein rundes Element erweitert und mit einem Kegeldach abgeschlossen. Die Kirche selbst wurde auf etwas mehr als das Doppelte vergrößert. Schließlich wurde das Pfarrhaus im 90°-Winkel hinter der Kirche neu errichtet und durch einen Gang mit der Kirche verbunden.

Bildcollage: Noah-Joshua Veit unter Verwendung eines Fotos der Inventarisation (LKAS) und A. Ast, 100 Jahre Evangelische Lamprechtskirche, S. 12, Foto von 1913.

Der Innenraum wurde vom Architekten im Stil des expressiven Jugendstils umgestaltet. Die Realisierung erfolgte von 1912 bis 1913. Der Kunstmaler Walter Strich-Chapell bemalte 1913 die Südwand mit Landschaftsbildern aus dem Leben Jesu (Bergpredigt, Gethsemane und Gang durchs Ährenfeld), der Meßstettener Bürger Johannes Eppler fertigte zwei Gedenktafeln für die Gefallenen an. Neben einer Längsempore an der Nordseite befinden sich Hochemporen im Westen und Osten, wobei die Orgel in der Chornische auf der Westempore steht. In der Chornische befindet sich ein großes Fenster, das von je zwei lebensgroßen figürlichen Gemälden (rechts Simeon und Hanna, links Jesus mit seinen Eltern) gerahmt wird.

Nur 40 Jahre später wurde die ursprüngliche Jugendstilausstattung im Zuge der Modernisierung in den 1960er Jahren wieder entfernt. An der Umgestaltung im Innenraum war vor allem Rudolf Yelin d.J. beteiligt, der auch die Reliefwand im Chor gestaltete. Durch die Umgestaltung wurde der Jugendstilcharakter der Kirche maßgeblich verändert. 1960 wurden die Gemälde übermalt und die östlichen und westlichen Emporen abgerissen, um den Chorraum zu vergrößern und Platz für eine Orgel auf der Ostempore zu schaffen. Das westliche Chorfenster erhielt ein großes Relief mit Bildern aus dem Leben Jesu (Taufe, Abendmahl, Getsemani, Auferstehung) und der Chor ein neues Fenster an der Südwand. Außerdem wurden die Kronleuchter durch minimalistische Lampen ersetzt und ein frei hängendes Kreuz im Altarraum angebracht. Das Gestühl wurde mit Teakholz erneuert und alle Fenster mit Antikglas neu verglast. Der historische Turmsockel wurde mit Beton verstärkt. Bis auf die unveränderte Außenfassade blieb von der ursprünglichen Idee des Architekten Martin Elsaesser wenig übrig. Im Jahr 2016 wurden schließlich die Fenster künstlerisch in helleren Farben neu verglast und der Gemeindesaal unter der Ostempore mit einer Glastrennwand ausgestattet. Der teilweise erhaltene PVC-Bodenbelag aus den 1960er Jahren wurde durch Naturstein ersetzt.

Online-Informationen zur Lamprechtskirche: A. Ast, 100 Jahre Evangelische Lamprechtskirche Meßstetten

Literatur:

100 Jahre evangelische Lamprechtskirche Meßstetten 1913-2013. Hrsg. v. Evangelische Kirchengemeinde Meßstetten. Unter Mitarbeit v. Adolf Ast, Gottlieb Gerstenecker, Wilfried Groh, Harald Sauter u. Reinhold Schuttkowski. Meßstetten 2013, S. 4-28; Helber, Ingrid: Baudenkmale und bemerkenswerte Gebäude, in: Eine Stadt im Wandel der Zeit. Die Geschichte von Meßstetten und seinen Ortsteilen Hartheim, Heinstetten, Hossingen, Oberdigisheim, Unterdigisheim und Tieringen. Hrsg. i.A. der Stadt Meßstetten v. Sigrid Hirbordian, Andreas Schmauder u. Manfred Waßner. Meßstetten 2019, S. 326-351.

Quellen im Landeskirchlichen Archiv:

LKAS, G 62 (Pfa Meßstetten), Nr. 64: Neubau von Kirche und Pfarrhaus 1827-1916; LKAS, G 62 (Pfa Meßstetten), Nr.67: Kirchenerneuerung 1937-1966; LKAS, G 62 (Pfa Meßstetten), Nr. 255: Hauptbuch für Neubau von Kirche und Pfarrhaus 1912-1915; LKAS, G 62 (Pfa Meßstetten), Nr.258: Tagebuch für Neubau von Kirche und Pfarrhaus 1912-1915; LKAS, G 62 (Pfa Meßstetten), Nr. 256-257: Beilagen zu den Baurechnungen für Kirchenneubau 1912-1914; LKAS, G 62 (Pfa Meßstetten), Nr. 436: Kirchenerneuerung 1958-1961; LKAS, G 62 (Pfa Meßstetten), Nr. 294: Beilagen zu den Baurechnungen der Kirchenerneuerung 1958-1962; LKAS, A 29, Nr. 2818: Pfarrberichte und Pfarrbeschreibungen 1828, 1841-1921; LKAS, G 62 (Pfa Meßstetten), Nr. 66: Orgelerneuerung 1902-1963.

3. April 2024 | Heinrich Löber | Allgemein

Abschied von Dr. Johannes Grützmacher, hier im Bild mit Archivleiter Dr. Claudius Kienzle. Foto: LKAS

Zum 1. April verabschiedeten wir unseren langjährigen Mitarbeiter Dr. Johannes Grützmacher, den als Leiter des Stadtarchivs in Tübingen nun eine neue Aufgabe erwartet. Johannes Grützmacher war 15 Jahre lang im Landeskirchlichen Archiv als Sachgebietsleiter tätig. Dabei leitete er zuletzt die Sachgebiete: Digitale Archivierung, Archivrecht, Bildarchiv, Diakonische Einrichtungen, Museale Sammlung, Überlieferungsbildung sowie archivische Grundsatzfragen.

Als bleibende Verdienste sind vor allem die Überarbeitung des landeskirchlichen Aktenplans, der Aufbau eines Digitalen Archivs, des Online-Portals „Württembergische Kirchengeschichte Online“, die Onlineveröffentlichung von Erschließungsdaten durch die Online-Recherche-Funktion auf unserer Website sowie im Archivportal-D zu nennen. Auch für diesen Archivblog gab Johannes Grützmacher die erste Anregung und brachte beim Aufbau seine Expertise ein. Seine fachliche Kompetenz, seinen Sachverstand, seine angenehme und bescheidene Art sowie sein unermüdlicher Einsatz für unser Archiv werden wir vermissen. Wir wünschen ihm von Herzen viel Erfolg, alles Gute und Gottes Segen für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg!

Beitragsbild: Führung durch das Magazin am Tag der Archive 2. März 2024. Foto: LKAS

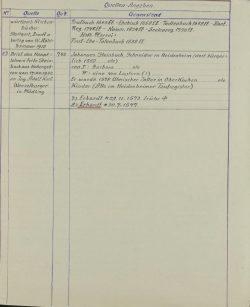

27. März 2024 | Uwe Heizmann | Quellenkunde

Aus: Markl, Gregor: Bergbau und Mineralienhandel im fürstenbergischen Kinzigtal. Wirtschafts- und Sammlungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Zeit zwischen 1700 und 1858 (Schriftenreihe des Mineralienmuseums Oberwolfach, 2). Filderstadt 2005, S. 14.

Die Montangeschichte untersucht zum einen die Geschichte des Bergbaus einer bestimmten Region an sich, zum anderen, neben anderen Dingen, auch seine Auswirkungen auf die sozialen Verhältnisse im jeweiligen Bergrevier. Hierfür kommen verschiedene Quellen in Frage, u.a. auch solche, an die vielleicht zuerst nicht oder gar nicht gedacht wird.

Ein solcher Fall liegt bezüglich der Montangeschichte des fürstenbergischen Bergreviers in Wittichen (heute Teil von Schenkenzell) im Schwarzwald, wo Kobalt und Silber abgebaut wurden, für das 18. Jahrhundert vor. Als primäre Quellen sind hier Akten aus dem Fürstlich Fürstenbergischen Archiv Donaueschingen zu nennen. Daneben könnten, da das Fürstentum Fürstenberg katholisch war, weitere Dokumente in den Überlieferungen des ehemaligen Bistums Konstanz oder in den Kirchenbüchern der örtlichen katholischen Pfarreien Wittichen/Kaltbrunn oder Schenkenzell denkbar sein.

Das Witticher Revier weist jedoch eine Besonderheit auf. Bei der Wiederaufnahme des Bergbaus in der gesamten fürstenbergischen Herrschaft Kinzigtal zu Beginn des 18. Jahrhunderts setze man, da vor Ort das bergmännische Fachwissen verloren gegangen war, verstärkt auf „ausländische“ Fachkräfte. Ein großer Teil von diesen kam aus Sachsen, das lutherisch war, weshalb im eigentlich streng katholischen Fürstenberg protestantischen Bergleuten die freie Religionsausübung gestattet wurde, unter der Bedingung, dass dies ohne großes Aufsehen und ohne Missionierungsversuche von statten ging.

Auch in Wittichen arbeiteten evangelische Bergleute in den dortigen Gruben und als Fachkräfte in der Farbmühle (Blaufarbenwerk). Sie durften dort ihre Konfession nicht offen ausleben. Jedoch waren die benachbarten württembergisch-lutherischen Orte Alpirsbach, Reinerzau und Schiltach nicht weit entfernt, wo sie am kirchlichen Leben offen teilnehmen konnten.

In der Visitationsakte von 1741 für Reinerzau heißt es dazu:

„Unten in dem Thal unter dem Witticher Nonnen Closter in dem fürstenberg-stühlingischen Territorio ligt die berühmte Farbmühle und Grube, St. Josephs Zech und Gütte Gottes genannt, von wannen [!] die Officianten und Laboranten evangelischer Religion den Gottesdienst in der Kirche zu Rienertzau besuchen, und daselbsten die Sacramenten empfangen, auch bey ereignenden Kranckheiten und Unglücksfällen sich dieses Pfarers bedienen; wiewohl sie alß wirckliche Filialisten der Kirche zu Rienertzau nicht eingepfaret sind, wie dann auch eine Anzahl von ihnen zu Alpirspach und etliche wenige zu Schiltach communiciren und ihre Sacra verrichten“.[1]

Aufgrund dieser Verhältnisse sind Einträge zu diesen Bergleuten deshalb auch in den Kirchenbüchern dieser Orte, v.a. von Alpirsbach und Reinerzau, und nicht in denen von Wittichen zu finden.[2]

Die genannten Orte befinden sich in der abgebildeten Karte im rechten Bereich.[3]

Aus den Kirchenbüchern können aber nicht nur die Lebensdaten der Bergleute und ihrer Angehörigen entnommen werden. Anhand der Paten kann über das Verhältnis zwischen den Bergleuten einerseits und der restlichen Bevölkerung andererseits oder über das Ansehen der jeweiligen Familien Rückschlüsse gezogen werden.

Diese Kirchenbücher sind jedoch nicht die einzigen „orts-, herrschafts- und konfessionsfremden“ Quellen für die Montangeschichte im fürstenbergisch-katholischen Wittichen. Die bereits erwähnten Visitationsakten für die Pfarrei Reinerzau, die teils im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart (im Bestand A 1), teils im Hauptstaatsarchiv Stuttgart (im Bestand A 281) überliefert sind, sind hierfür weitere „württembergisch-evangelische Quellen“, da bei der Visitation auch auf die Situation der zwar offiziell nicht eingepfarrten, aber dennoch der Pfarrei zugewandten Protestanten in Wittichen geachtet wurde. Daneben finden sich auch in einem Sitzungsprotokoll des Konsistoriums (im Bestand A 3) weitere Informationen.

Für die Jahre zwischen 1738 und 1742 ist in den eben genannten Quellen ein Konflikt um die Schulbildung für die Kinder der evangelischen Bergleute in Wittichen dokumentiert.

Für diese Kinder war für eine gewissen Zeit auf der Farbmühle bei Wittichen ein eigener Schulmeister angestellt und hauptsächlich durch Freikuxe der fürstenbergischen Bergwerke „St. Joseph“ und „Güte Gottes“ finanziert worden. – Ein Kux ist ein Anteil an einem Bergwerk. Ein Kuxbesitzer musste bei Bedarf Zubuße bezahlen, also sich finanziell an den Kosten eines Bergwerks beteiligen. Der Inhaber bzw. Nutznießer eines Freikuxes war davon befreit, erhielt aber, wenn das Bergwerk Ausbeute machte, einen Anteil vom Gewinn. – Der Visitationsakte von 1738 ist jedoch zu entnehmen, dass es „seit etlichen Jahren“ keinen Schulmeister mehr gab, da die Freikuxe durch ein oberbergamtliches Dekret auf die nahegelegene Kaltbrunner Schule übertragen worden war. Deshalb mussten die evangelischen Bergleute, „die doch selber kaum über das abc hinauß“ waren, ihre Kinder selbst unterrichten oder sie in die katholischen Schulen in Kaltbrunn oder Schenkenzell schicken, wo diese „allerhand elende und der evangelischen Religion praejudicirliche [= schädliche] Principia einsaug[t]en“.[4] Eine offizielle evangelische Schule war auf fürstenbergischem Territorium nicht erwünscht. Der Visitationsakte von 1740 ist aber zu entnehmen, dass der evangelische Hüttenschreiber der Farbmühle die Situation dadurch verbesserte, dass er die fünf evangelischen Kinder durch den Hauslehrer, den er auf eigene Kosten für seine eigenen Kinder angestellt hatte, unterrichten ließ.[5] Die Angelegenheit wurde sogar auf höchster Ebene diskutiert. Das Konsistorium in Stuttgart sprach sich jedoch dafür aus, sich nicht für eine offizielle Schule für die evangelischen Kinder einzusetzen, sondern die Lösung des Hüttenschreibers beizubehalten, damit „man mit den Pontificiis unverworren bleibe“.[6] Die Anstellung des Hauslehrers scheint jedoch nur kurzfristig gewesen zu sein. Die Visitationsakten von 1741/42 berichten, dass ein Versuch, mithilfe der evangelischen Kaufleute in Calw, die sich am Bergbau in Wittichen beteiligten, eine evangelische Schule zumindest innerhalb von Privaträumen einzurichten, scheiterte. Die evangelischen Kinder wurden wieder durch ihre Eltern sowie den Pfarrer von Reinerzau im Rahmen der Kinderlehre sowie der Sonn- und Feiertagsschulen unterrichtet und „bezeug[t]en eine besondere Begierde nach der evangelischen Lehre“.[7]

Dieses Beispiel zeigt, dass im Landekirchlichen Archiv Stuttgart Quellen liegen bzw. es aus dem evangelischen Württemberg Quellen gibt, die auch für Forschungen jenseits der Konfessions- und Landesgrenze interessant sein können.

Ein Aufsatz über den fürstenbergischen und württembergischen Bergbau im oberen Kinzigtal, der die obige Thematik beinhaltet und in dem ferner darstellt ist, welche über die Lebensdaten hinausgehenden Informationen zu einem Bergmann aus den Kirchenbüchern entnommen werden können, wurde Ende 2023 in der montanhistorischen Zeitschrift „Der Anschnitt“ veröffentlicht.[8]

-

-

Kloster Wittichen. Foto: Stefan Kunner

-

-

Infotafel: Ehemalige Farbmühle Wittichen. Foto: Stefan Kunner

-

-

Infotafel „Güte Gottes“ in Wittichen. Foto: Stefan Kunner

-

-

Infotafel Geologischer Lehrpfad Wittichen. Fotos: Stefan Kunner

-

-

Infotafel: Störungszone im Triberger Granit, Wittichen. Foto: Stefan Kunner

Quellen

[1] Hauptstaatsarchiv Stuttgart (HStAS), A 281, Bü. 1256, Bl. 34r.

[2] Z. B. Kirchenbücher (KB) Alpirsbach, Taufregister (Ta) 1732-1804, S. 10, 17, 63, 106 u. 119; ebd., Mischbuch (M) 1663-1808, Eheregister (E) 1663-1808, S. 95, 101 u. 132; ebd., Totenregister (To) 1732-1808, S. 3, 6 u. 46; KB Reinerzau, Ta 1558-1815, S. 155 u. 157; ebd., M 1651-1812, E 1651-1812, S. 42-44, 55 u. 57; ebd., To 1747-1812, S. 1-3 u. 10.

[3] Vorlage: Markl, Gregor: Bergbau und Mineralienhandel im fürstenbergischen Kinzigtal. Wirtschafts- und Sammlungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Zeit zwischen 1700 und 1858 (Schriftenreihe des Mineralienmuseums Oberwolfach, 2). Filderstadt 2005, S. 14.

[4] Landeskirchlichen Archiv Stuttgart (LKAS), A 1, Nr. 70, S. 106 f., Zitate S. 107.

[5] LKAS, A 1, Nr. 72, Bl. 56r; HStAS, A 281, Bü. 1255, Bl. 32r.

[6] LKAS, A 3, Nr. 30, S. 663.

[7] Vgl. HStAS, A 281, Bü. 1255, Bl. 32v; ebd. Bü. 1256, Bl. 37r; LKAS, A 1, Nr. 73, Bl. 51r; ebd. Nr. 74, Bl. 44r, hieraus das Zitat.

[8] Heizmann, Uwe: Fürstenbergischer und württembergischer Bergbau im oberen Kinzigtal im 18. Jahrhundert. Eine vergleichende Übersicht. Mit Biografien des aus Sachsen stammenden Steigers Augustin Schlegel und dreier seiner ebenfalls im Bergbau tätigen Söhne als Beispiele sozialhistorischer Auswertungsmöglichkeiten. In: Der Anschnitt 75, 2023, Heft 5, S. 190-206.

Für die freundliche Genehmigung zur Verwendung der Fotos bedanken wir uns bei Stefan Kunner, Geotouren Schwarzwald.

20. März 2024 | Heinrich Löber | Allgemein

Bernd-Uwe Grand (SGS) bei seinem Rück- und Ausblick

Als eine von 17 Mitgliedseinrichtungen nahm das Landeskirchliche Archiv an dem Frühjahrstreffen des Notfallverbundes im Naturkundemuseum der Stadt teil. Das Naturkundemuseum ist das jüngste Mitglied im Verbund (Beitritt im August 2023) – daher war es Gastgeber des jährlichen Treffens.

Nach einer Vorstellungsrunde begrüßte die kaufmännische Direktorin Beate Lex die Teilnehmer, unter denen sich auch drei Feuerwehrmänner der Berufsfeuerwehr Stuttgart befanden.

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr (u.a. die Notfallübung im Oktober im Außenmagazin des Stadtarchivs in Stuttgart-Bad Cannstatt) und Ausblick auf das laufende Jahr gab der Sprecher des Verbundes, Bernd-Uwe Grand (SGS), interessante Informationen über die Arbeit des Stadtverbundes, aber auch der Verbünde in Baden-Württemberg (5 Notfallverbünde) und Deutschland (über 60 Verbünde). Nach Berlin 2023 wird Gera am 20./21.06.2024 Gastgeber des Bundestreffens sein.

Dr. Marian Lechner stellt die Arbeit des Museums vor

Dr. Christian Herrmann (WLB) war bei der Notfallübung mit dem (neuen) Notfallcontainer am 7.09.2023 in Münster dabei. Sein Bericht über dieses neue, aber teure mobile Hilfsgerät war sehr beeindruckend. Es ist ein sehr hilfreiches Modul im Katastrophenfall. Die Anschaffung eines solchen Containers für den Einsatz in ganz Baden-Württemberg ist geplant (Standort: Ludwigsburg).

In den Weiten des Depots des Naturkundemuseums

Lea Rechenauer, Restauratorin an der Universität Tübingen, stellte ihre Ausbildung zur ‚Truppfrau‘ der Freiwilligen Feuerwehr durch die Berufsfeuerwehr vor. Dieses außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement beeindruckte die Zuhörer sehr.

Nach einer Kaffeepause stellte der Gastgeber sein Haus vor. Nach einer allgemeinen Einführung in die Geschichte und Arbeit des Naturhistorischen Museums durch Dr. Marian Lechner („Wir sind kein Dinosaurier-Museum“) folgte eine kurze Führung durch die Ausstellung und die Depoträume, in denen unzählige Objekte aufbewahrt werden.

Dabei wurden die besonderen Herausforderungen sowohl für Präventionsmaßnahmen als auch für den (hoffentlich nie eintretenden) Ernstfall besonders deutlich.

Nach insgesamt drei Stunden fand das Frühjahrstreffen in diesem eindrücklichen Haus mit seinen außergewöhnlichen Beständen sein Ende.

Fotos: Landeskirchliches Archiv Stuttgart

13. März 2024 | Heinrich Löber | Bestand

Nachlass von Karl Gerok. Foto: Landeskirchliches Archiv Stuttgart

Die Gerokstraße in Stuttgart ist im Evangelischen Oberkirchenrat wohlbekannt. Nicht nur, weil sie nach dem württembergischen Prälaten, Oberkirchenrat und Kirchenlieddichter und Stuttgarter Ehrenbürger Karl von Gerok (1815-1890) benannt ist, sondern auch, weil sich in der in unmittelbarer Nachbarschaft zum Dienstgebäude befindlichen Straße zahlreiche landeskirchlichen Dienststellen befinden.

Doch Vorsicht ist geboten. Neben dem genannten Karl Gerok gibt es weitere bedeutende „württembergische Kirchenmänner“ dieses Namens: Der Stuttgarter Organist und Komponist Karl Ludwig Gerok (1906-1975) sowie der zwischen beiden anzusiedelnde, zuletzt in Mühlheim am Bach eingesetzte Pfarrer Karl Friedrich Samuel Gerok (1866-1944).

Nicht nur in Stuttgart gibt es eine Gerokstraße: Schild der nach dem württembergischen Theologen und Kirchenlied-dichter Karl Gerok (1815-1890) benannten Straße in Dresden-Johannstadt (Bild: Facebook, CDU-Fraktion Dresden, 2021. Mit freundlicher Genehmigung der CDU-Fraktion im Dresdner Stadtrat

Um den letztgenannten Karl Gerok geht es nun. Nach ihm ist in Mühlheim am Bach eine Straße benannt. Denn dieser wurde Ehrenbürger von Mühlheim, wo er 18 Jahre Pfarrdienst leistete und als „Heimatdichter“ in Erscheinung trat.

Eine weitläufig verwandte Nachfahrin übergab im Dezember 2017 einige wenige Nachlassunterlagen dem Landeskirchlichen Archiv. Diese wurden zum „Nachlass Karl Gerok“ formiert (Signatur: D 93) und nun fast 80 Jahre nach seinem Tod erschlossen.

Dieser Bestand weist sechs handgeschriebene gebundene und jeweils mit einem voranstehenden Inhaltsverzeichnis versehene Gedichtbände auf. Sie zeugen von einem über 50jährigen dichterischen Schaffen (1892-1944). Daneben befinden sich zwei Gästebücher der Familie sowie hymnologische Vorträge, die er Anfang der 1940er Jahre hielt. Der in Sulz 1926 erschienene und in nur zwei Bibliotheken nachgewiesene Gedichtband „Heckenröslein“ ist ebenfalls in den Nachlassunterlagen überliefert (Nr. 10).

Dieser kleine, aber feine Nachlassbestand des Mühlheimer Pfarrers und Dichters Karl Gerok könnte Anlass sein für eine Beschäftigung mit der württembergischen Gerok-Dynastie sowie damit einhergehenden poesie- und liedhistorischen Zusammenhängen.

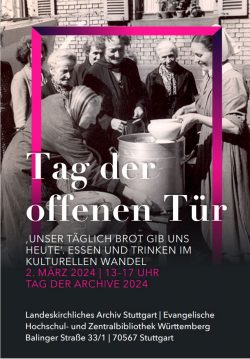

7. März 2024 | Andreas Butz | Veranstaltung

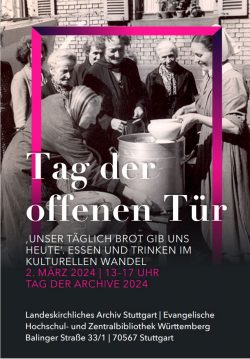

Am Samstag, den 2. März, öffneten das Landeskirchliche Archiv und die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek ihre Pforten in der Balinger Str. 33 in Stuttgart-Möhringen für einen Aktionstag. Der Anlass war der diesjährige Tag der Archive, mit dem alle zwei Jahre die Aufmerksamkeit auf die Arbeit der Archive gelenkt werden soll, und der dieses Mal unter dem Motto „Essen und Trinken“ stattfand.

Der Aktionstag von Bibliothek und das Archiv Bibliothek fokussierte sich darum unter dem Titel „Unser täglich Brot gib uns heute“, den wir aus dem Vaterunser entlehnten auf die Thematik „Essen und Trinken im kulturellen Wandel“. Das Vorbereitungsteam stellte ein vielfältiges Programm zusammen.

Entsprechend der Thematik wurde auch das leibliche Wohl nicht ausgespart. Die Verköstigung im Foyer mit einer Maultaschenbrühe wurde von den etwa 120 Besucherinnen und Besuchern gerne wahrgenommen. Die Interessierten verteilten sich auf die verschiedenen Stationen von Archiv, Bibliothek, dem Kirchenbuchportal Archion sowie dem Verein für Familienkunde, nahmen an den Führungen durch die Magazine teil, besahen sich die Ausstellungen zum Thema mit Archivalien, Büchern und Exponaten aus der bei uns angesiedelten Musealen Sammlung. Sehr gerne wurden auch die Kurzvorträge von Kolleginnen und Kollegen unseres Hauses wahrgenommen. Vor allem wurde auch die Gelegenheit genutzt, mit den Mitarbeitenden der beiden Institutionen ins Gespräch zu kommen. Es waren auch einige Familien mit Kindern gekommen, denen an einer Station spielerisch die Aktivitäten unserer Einrichtungen vermittelt wurden.

Insgesamt hatten wir den Eindruck, dass die Veranstaltung eine runde Sache war, und uns Mitarbeitenden aus Archiv und Bibliothek hat es Spaß gemacht. Hier zum Anklicken eine Galerie mit Impressionen von diesem Tag für alle, die das Event verpasst haben, oder für die, die sich das Erlebte noch einmal vergegenwärtigen wollen:

-

-

-

Ausstellung Traditionelle Patengeschenke

-

-

Ausstellung zum Thema Tischgebet

-

-

Teller mit religiösem Spruch

-

-

Bücher zum Thema Ernährung

-

-

Lebensmittelmarken und Carepaket (Nachkriegszeit)

-

-

Ähren und Erinnerung an die Hungersnot 1816/1817

-

-

Altdrucke zum Thema Hungersnöte

-

-

Bildinstallation zum Thema Kinderspeisungen in der Nachkriegszeit

-

-

Vitrine Rezeptbücher und Schreibutensilien

-

-

Rezeptbücher des 19. Jahrhunderts aus den Beständen des Archivs

-

-

Schreibutensilien des 19. Jahrhunderts

-

-

Verein für Familienkunde in Baden-Württemberg

-

-

Traditionelle Gebäckmodeln

-

-

Mit Gebäckmodeln verfertigte Springerle

-

-

-

Kirchenbucheinträge zu Themen Hungersnot und Missernten

-

-

Führung durch die Magazine

-

-

-

-

Stationen im Lesesaal

-

-

-

6. März 2024 | Heinrich Löber | Bestand

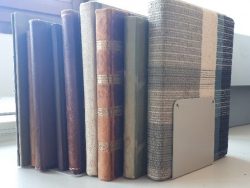

Im Frühjahr 1998 wurden dem Landeskirchlichen Archiv Stuttgart 16 gebundene Vorlesungsmitschriften übergeben. Sie stammen aus der Tübinger Studienzeit (1863-1866) und den wissenschaftlichen Reisen (1868/69) des späteren Ulmer Pfarrers und Dekans *Paul Gottlob Theodor Knapp (1844-1917). Diese wurden zum „Nachlass Paul Knapp“ (Signatur: D 165) formiert, obwohl dieser Bestand darüber hinaus keine weiteren persönlichen Unterlagen enthält.

Diese Vorlesungsmitschriften sind ein beredtes Zeugnis dafür, wie ein Theologiestudent in der Mitte des 19. Jahrhunderts seine Aufzeichnungen führte. Sieht man die Rücken dieser Mitschriften im Regal stehen, denkt man an die „Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche“, die damals als mehrbändiges theologisches Nachschlagewerk erschien. Dabei enthalten die prachtvoll gebundenen Bücher im wahrsten Sinne des Wortes ausschließlich Mitschriften der besuchten Vorlesungen. Zugleich zeugen Randbemerkungen davon, dass stud. theol. Knapp mit diesen Mitschriften auch immer wieder gearbeitet hat. Diese Studienmitschriften sind mit Abkürzungen durchsetzt und daher nicht flüssig zu lesen.

Die Namen der Theologen und der Wortlaut ihrer Vorlesungen lassen gute Rückschlüsse auf den Lehrbetrieb an der württembergischen Landesfakultät in diesem Jahrzehnt zu. So las der Moral- und Praktische Theologe Christian von Palmer (1811-1875) im Sommersemester 1865 „Württembergische Sekten-geschichte“ mit dem ersten Kapitel „Evangelisch-Lutherischer Pietismus“ und dem letzten Kapitel „Woher die vielen Sekten“ (D 165, Nr. 13).

Dieser Nachlass ist online recherchierbar: auf unserer Website und zukünftig auch im Archivportal-D . Dieser „Nachlass Paul Knapp“ korrespondiert mit dem Familiennachlass „Knapp-Archiv“ (D 2), der 1960 vom Landeskirchlichen Archiv erworben und anschließend bearbeitet wurde und daher ebenda recherchierbar ist.

28. Februar 2024 | Andreas Butz | Bestand, Interkultur

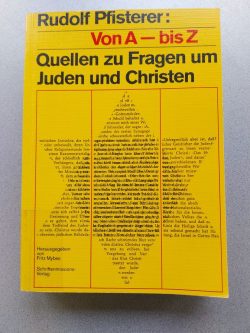

Eine der Veröffentlichungen von Rudolf Pfisterer

Dr. Friedrich Löblein

Der handschriftliche Nachlass und die Materialsammlung von Rudolf Pfisterer wurden bereits 2013- 2016 von Pfarrer Dr. theol. Friedrich Löblein gesichtet, erfasst, geordnet und archiviert. Um den Zugang zum Bestand zu erleichtern, wird er derzeit von Dr. Löblein in unsere archivische Verzeichnungssoftware ActaPro überführt. Außerdem ist inzwischen eine Nachlieferung zum Nachlass eingetroffen, die im Anschluss erstmals verzeichnet wird.

Herr Dr. Löblein hat sich dankenswerterweise ehrenamtlich bereit erklärt, den Nachlass zu erschließen. Er stammt aus dem bayerischen Franken und war dort zuletzt als Dekan in Aschaffenburg tätig. Eine leitende Tätigkeit im Diakonischen Werk der EKD, das früher seinen Sitz in Stuttgart hatte, führte ihn dann nach Württemberg. Für uns war er kein Unbekannter, da er im Ruhestand über ein kirchengeschichtliches Thema der Reformationszeit in Südwestdeutschland promovierte und aus diesem Grund unser Archiv und die Evangelische Zentralbibliothek besuchte. In Erlangen hatte er bereits Archivbestände diakonischer Einrichtungen erschlossen, so dass er bei der Verzeichnung der Bestände bereits auf Erfahrungen zurückgreifen konnte. Durch seine berufliche Tätigkeit in Stuttgart hatte Dr. Löblein Kontakt zur Familie Pfisterer und kannte Rudolf Pfisterer persönlich.

Rudolf Pfisterer war zunächst Gemeindepfarrer und später in der Gefängnisseelsorge tätig. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam er in Kontakt mit französischen und jüdischen Professoren. Er engagierte sich für die deutsch-französische Freundschaft und noch mehr für den christlich-jüdischen Dialog. Pfisterer übersetzte das achtbändige Werk von Léon Poliakov zur Geschichte des Antisemitismus ins Deutsche. Er hat zahlreiche Vorträge zum christlich-jüdischen Dialog gehalten, viele Texte für Zeitschriften verfasst und mehrere Bücher veröffentlicht. Dafür erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Otto-Hirsch-Medaille, die Ehrendoktorwürde und den Professorentitel. Dieses bemerkenswerte Engagement spiegelt sich in seinem Nachlass wider. Er hat auch eine Bibliothek zu diesem Thema aufgebaut, die seine Nachkommen der EHZ-Bibliothek übergeben haben.

21. Februar 2024 | Uwe Heizmann | Bestand

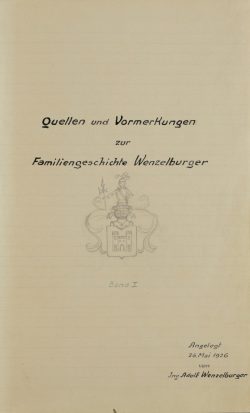

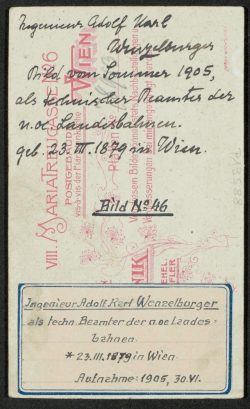

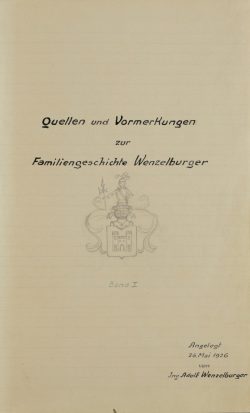

„Mein Grossvater Pfarrer Johann Georg Wenzelburger aus Neckarthailfingen bemühte sich seinerzeit, einen Stammbaum der Familie Wenzelburger zusammenzustellen. Ich habe als einziger Enkel meines Grossvaters sämtliche diesbezügliche Dokumente und Notizen bekommen und betrachte es als meine Pflicht, meinem Grossvater und meinen Kindern gegenüber, die begonnene Arbeit fortzusetzen und wenn möglich zu vollenden.“

Dies schrieb Adolf Karl Wenzelburger in einem Brief vom 22. November 1912 an das Pfarramt Neckartailfingen, in dem er um Abschriften von Kirchenbucheinträgen bat und außerdem ankündigte, im folgenden Jahr nach Neckartailfingen kommen zu wollen, um selbst in den Kirchenbüchern zu recherchieren.

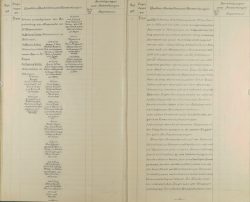

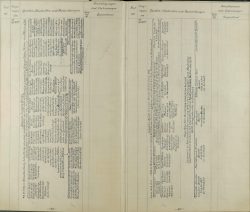

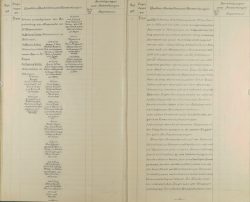

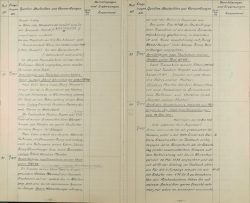

Adolf Karl Wenzelburger (1879-1959), Bauingenieur und k. u. k. Oberbaurat in Mödling bei Wien, hat seine Pflicht sehr ernst genommen und über Jahre hinweg – wahrscheinlich von den 1910er bis Mitte der 1950er Jahre – eine umfangreiche Familienforschung betrieben und einen demensprechend umfangreichen genealogischen Nachlass hinterlassen, der in seiner Quantität und Qualität nahezu einmalig ist. Der Nachlass zeichnet sich nicht nur durch in großem Umfang vorhandene Ahnenkarteien, Ahnen- und Stammlisten sowie Stammbäumen aus, sondern auch durch umfangreiche und systematisch geordnete Quellenabschriften sowie gut dokumentierte Notizen („Vormerkungen“) zur Familiengeschichte Wenzelburger. Proband für die Ahnenforschung war sein Sohn Kurt Albert Hermann Wenzelburger (1908-1979).

Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft dieser Unterlagen ist auch die Tatsache, dass sie in einer sehr gut lesbaren, an die Normschrift für technische Zeichnungen angelehnte Schrift geschrieben sind.

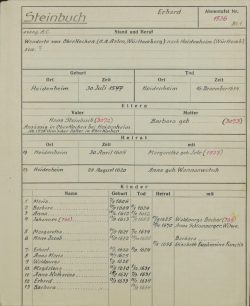

Die Abbildungen 1 bis 8 zeigen verschiedene Beispiele aus den genannten Quellen.

-

-

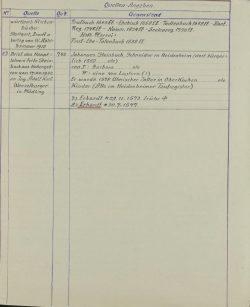

Abb. 1 bis 3 aus: LKAS, D 164, Nr. 1. 1 Titelblatt zu Quellen und Vormerkungen

-

-

Abb 2 Quellen und Vormerkungen Bsp 1

-

-

Abb 3 Quellen und Vormerkungen Bsp 2

-

-

Abb 4 Quellen und Vormerkungen Bsp 3

-

-

Abb 5 Ahnenkartei Kekule-Nr 1536 Bl 1r

-

-

Abb 6 Ahnenkartei Kekule-Nr 1536 Bl 1v

-

-

Abb 7 Ahnenkartei Kekule-Nr 1536 Bl 2r

-

-

Abb 8 Ahnenkartei Kekule-Nr 1536 Bl 2v

Wenzelburger stand über Jahre hinweg auch in Kontakt mit anderen Wenzelburgern, darunter auch diejenigen, die in die USA ausgewandert waren. Von diesen Kontakten zeugen auch die in großem Umfang vorhandenen Fotos von Familienangehörigen, aber auch von Bekannten. Die Anzahl der Fotos ist für einen genealogischen Bestand eher ungewöhnlich und deshalb besonders hervorzuheben. Insgesamt sind 109 Fotos aus der Zeit von ca. 1860 bis 1971 vorhanden. Von diesen sind 65 im Visitformat (Carte de Visite) aus dem 19. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts sowie zwei Ferrotypien aus der Zeit zwischen 1880 und 1891. 73 dieser Fotos konnte das Archiv aufgrund der abgelaufenen Urheberrechte online stellen.

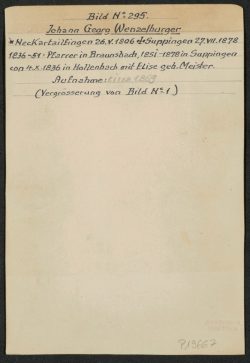

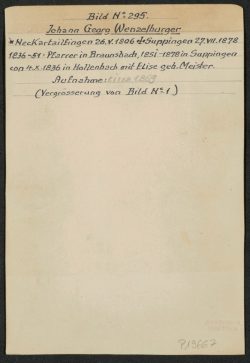

Abbildung 9 zeigt den oben erwähnten Pfarrer Johann Georg Wenzelburger (1806-1878).

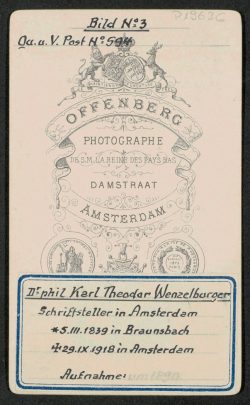

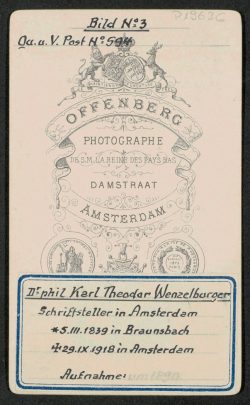

Auf Abbildung 10 ist der in den Niederlanden tätige Historiker Karl Theodor Wenzelburger (1839-1918) zu sehen. Er ist einer der prominenteren Vertreter der Familie Wenzelburger. Zu ihm war bisher kein Foto im Internet zu finden.

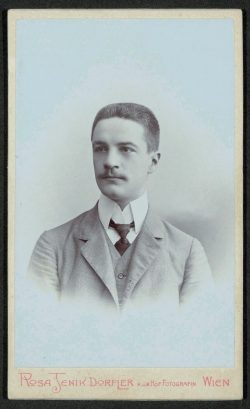

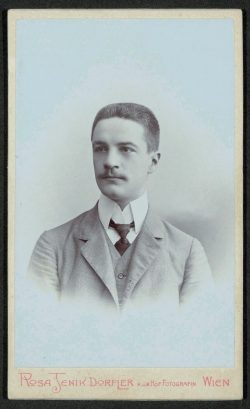

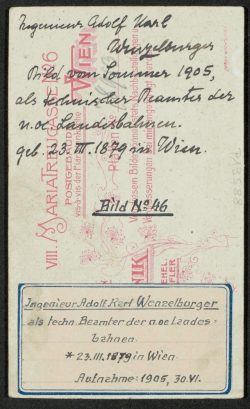

Abbildung 11 zeigt schließlich Adolf Karl Wenzelburger.

-

-

Abb. 9 aus: LKAS, D 164, Nr. 187.Abb 9a Johann Georg Wenzelburger Vorderseite

-

-

Rückseite

-

-

Abb. 10 aus: LKAS, D 164, Nr. 156. Abb 10a Karl Theodor Wenzelburger Vorderseite

-

-

Rückseite

-

-

Abb. 11 aus: LKAS, D 164, Nr. 108. Adolf Karl Wenzelburger

-

-

Rückseite

Dieser genealogische Nachlass ist nicht nur eine hervorragende Quelle für Forschenden mit dem Nachname Wenzelburger sondern auch für andere Genealogen, die Vorfahren in der Region um Neckartailfingen oder anderweitig gemeinsame Ahnen mit den Wenzelburger haben. Auch sind unter den Ahnen der Wenzelburger verschiedene Pfarrer zu finden, z.B. Christoph David Bayer (1682-1744), Daniel Schelling (1595-1685), Ludwig Friedrich Meister (1787-1872) oder Johann Christoph Friedrich Meister (1734-1806). Die vorzufindenden Familiennamen sind in den Bestandsinformationen anhand der Indizes zu den Ahnenlisten (Abschnitt 1.1.3, Nr. 34 und Abschnitt 1.1.4, Nr. 38) bzw. anhand der Abschnitte 1.1.7 und 1.1.8 ersichtlich.

Auch Fritz Wenzelburger (1896-1953), Lehrer in Reutlingen, erforschte seine Familie und sammelte Dokumente zu Familienangehörigen. Unter diesen Dokumenten befinden sich u.a. Predigten des genannten Pfarrers Johann Georg Wenzelburger aus der Zeit von 1836 bis 1876. Predigten aus diesem Zeitraum sind eher selten überliefert, was diese umso wertvoller macht. Die Personalakte von Pfarrer Wenzelburger ist im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart im Bestand A 27 unter der Signatur Nr. 3529 überliefert.

Abb. 12 aus: LKAS, D 164, Nr. 192. Abbildung 12 zeigt ein Foto von Horst Wenzelburger aus dem Jahr 2023.

Fritz Wenzelburgers Unterlagen gingen später in den Besitz seines Sohnes Horst Wenzelburger (* 1930) über. Dieser war 41 Jahren lang als Diplomchemiker in Darmstadt tätig und wohnt seit 2001 in Pfullingen. In seinem Ruhestand beschäftige er sich mit der Familiengeschichte und unterhielt das „Wenzelburger-Archiv“. Außerdem organisierte er in den Jahren 2010 bis 2021 Familientreffen in Neckartailfingen und verfasste eine „Familiengeschichte Wenzelburger“ sowie eine Rückschau über sein Leben (beides ist in der Evangelischen Hochschul- und Zentralbibliothek, Standort Stuttgart-Möhringen unter der Signatur NGB/268 bzw. AQ 20/153 zu finden).

Adolf Karl Wenzelburger und Fritz Wenzelburger standen in Kontakt miteinander, auch nach dem Tod der Familienforscher blieb der Kontakt zwischen den Familien bestehen. Über Adolf Karl Wenzelburgers Enkelin Ilse Fröhlich-Wenzelburger gingen 2014 seine umfangreichen Unterlagen schließlich auf Horst Wenzelburger über. Adolf Karl Wenzelburger und Horst Wenzelburger sind im achten Grad miteinander verwandt, der erste ist der Großonkel dritten Grades des zweiten. Ihr gemeinsamer Vorfahr war Johann Georg Wenzelburger (1777-1856), Metzger und Gemeinderat in Neckartailfingen.

Im Mai 2023 hat Horst Wenzelburger den größten Teil der gesammelten Unterlagen zur Familie Wenzelburger (mit Ausnahme der im Abschnitt 3.7 aufgeführten Archivalien) dem Landeskirchlichen Archiv Stuttgart zur dauerhaften Aufbewahrung übergeben.

Das Inventar des Nachlasses steht hier online für die Recherche zur Verfügung.

Abbildung 12 zeigt ein Foto von Horst Wenzelburger aus dem Jahr 2023.

Quellen:

– Brief vom 22.11.1912 aus: LKAS, D 164, Nr. 198

– Abb. 1 bis 3 aus: LKAS, D 164, Nr. 1

– Abb. 4 aus: LKAS, D 164, Nr. 2

– Abb. 5 bis 8 aus: LKAS, D 164, Nr. 20

– Abb. 9 aus: LKAS, D 164, Nr. 187

– Abb. 10 aus: LKAS, D 164, Nr. 156

– Abb. 11 aus: LKAS, D 164, Nr. 108

– Abb. 12 aus: LKAS, D 164, Nr. 192

15. Februar 2024 | Andreas Butz | Bestand, Kurioses

„…zwei ewige Kühe …“ Aus: LKAS, Pfarrarchiv Leuzendorf (G794), Best.-Nr. 51

„… sogenannte heilige Kuh“ …“ Aus: LKAS, Pfarrarchiv Leuzendorf (G794), Best.-Nr. 51

Als unsere Kollegin Birgitta Häberer das Pfarrarchiv von Leuzendorf verzeichnete, stieß sie auf eine Akte mit dem Titel „Eiserne Kuh“. In dieser Akte geht es um die Besoldung des Pfarrers, dem im 19. Jahrhundert eine Kuh als Teil seines Gehalts zustand. Als die Akte angelegt wurde, war die Kuh „alt und unbrauchbar“. Aus der in der Akte enthaltenen Korrespondenz geht hervor, dass sich der Pfarrer mit den vorgesetzten Behörden darauf einigte, diesen Gehaltsbestandteil in eine Zahlung von zehn Gulden auf sein Gehalt umzuwandeln. Der Begriff der eisernen oder ewigen Kuh war vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert gebräuchlich und bezeichnete ein Gewohnheitsrecht. Da die Besoldung aus der Heiligenstiftung der Pfarrei stammte, wird sie in diesem Schriftverkehr oft auch als „heilige Kuh“ bezeichnet.

Das Pfarrarchiv Leuzendorf umfasst knapp zwei laufende Regalmeter und gehört vom Umfang her zu den kleineren Pfarrarchiven, die bei uns verwahrt werden. Es ist nun online recherchierbar.

14. Februar 2024 | Uwe Heizmann | Bestand, Digitalisierung

Im Landeskirchlichen Archiv ist inzwischen eine weitere Schicht der Ortsakten archiviert und grob erschlossen worden. Die Akten dieses Bestandes wurden 2019 als Aktenschicht 1967-1989 aus der Registratur ausgesondert und dem Archiv übergeben. Etliche Akten aus diesem Zeitraum wurden jedoch nicht ausgesondert, sondern befinden sich noch in der in der laufenden Registratur. Unter http://suche.archiv.elk-wue.de/actaproweb/document/Best_d7692dab-28ef-45b7-828d-1cfe97b076cf sind die Informationen zum Bestand zu finden.

Bei der Aussonderung wurden die Akten nur grob über das Aktenzeichen erschlossen. Dies bedeutet, dass die Laufzeiten der einzelnen Akten zwischen (inklusive) 1967 und 1989 liegen. D.h. jedoch nicht, dass jede Akte Dokumente aus diesen Jahren enthält, teils sind nur wenige oder nur einzelne Dokumente enthalten. Eine genaue Laufzeit pro Akte wurde nicht erfasst, ebenso wenig der Umfang oder der genaue Inhalt der Akten.

Zu den Akten sind gescannte Einlaufkarteikarten vorhanden. Aus diesen ist zumindest der Inhalt der jeweiligen Akte ab ca. 1970 ersichtlich. Teils enthalten die Einlaufkarteikarten auch Daten zu Eingängen nach 1989. Diese sind nicht in den jeweiligen Akten vorhanden, sondern befinden sich noch in der laufenden Registratur.

Aufgrund des Aufwands wurden nur bei den interessanter erscheinenden bzw. umfangreicheren Akten die Einlaufkarteikarten als PDF-Dateien angebunden. Bei einigen Akten konnte die Einlaufkarteikarte jedoch nicht zugeordnet werden.

Vor allem die Akten mit den Visitationsberichten dürfte für einen breiten Forschendenkreis interessant sein, da diese Berichte nicht nur Informationen zu den ortkirchlichen Verhältnissen liefern, sondern auch zu den sozialen oder schulischen Verhältnissen. Außerdem enthalten sie Informationen über die Pfarrer und Pfarrerinnen, so dass nicht nur genealogisch-biografische Forschungen möglich sind, sondern auch sozialhistorische Untersuchungen dieser Berufsgruppe.

Beitragsbild: LKAS_A-229_Nr-1205 (Backnang Stiftskirche Mitte: Pfarrstelle Besetzung)_Einlaufkarteikarte (nur Ausschnitt)

8. Februar 2024 | Heinz Embacher | Allgemein

Für angehende Archivarinnen und Archivare ist es wichtig, einen Einblick in die verschiedenen Archivsparten zu erhalten. Unsere Gruppe von acht Oberinspektoranwärterinnen und -anwärtern des Landesarchivs Baden-Württemberg besucht daher im Rahmen ihrer Ausbildung zahlreiche Archive unterschiedlicher Träger. Am 18. Januar hatten wir die Gelegenheit, das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart kennen zu lernen. Für die meisten von uns war es der erste Besuch in einem kirchlichen Archiv. Nur eine Kollegin hatte im Rahmen ihrer familiengeschichtlichen Forschungen schon einmal in einer solchen Einrichtung recherchiert. Für uns Auszubildende war es spannend zu sehen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es zwischen einem staatlichen und einem kirchlichen Archiv gibt.

Herr Löber gab uns einen Überblick über wichtige Ereignisse der württembergischen Kirchengeschichte, die für die Zusammensetzung der Archivbestände grundlegend sind. Anschließend begaben wir uns auf einen Rundgang durch das Archivgebäude. Wir besichtigten die Dienst- und Arbeitsräume der Archivmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, das große Magazin sowie die Freihandbibliothek, die zur Landeskirchlichen Zentralbibliothek gehört. Während des Rundgangs stellte Herr Löber die wichtigsten Aufgabenbereiche des Landeskirchlichen Archivs vor, erläuterte aber auch anschaulich die damit verbundenen aktuellen Herausforderungen. In den Magazinräumen erhielten wir Informationen über die Bestände des Archivs und deren Auswertungsmöglichkeiten. Von besonderem Interesse waren für uns auch die zahlreichen Objekte der archivalischen und musealen Sammlungen, die zusammen mit dem Schriftgut in den Magazinräumen aufbewahrt werden und das kirchliche Leben sehr anschaulich und ergänzend dokumentieren. Abschließend erläuterte Herr Löber die Funktionalitäten des derzeit im Bau befindlichen Archivneubaus.

Nach der zweistündigen, sehr informativen Führung traten wir mit vielen neuen Eindrücken den Rückweg ins Hauptstaatsarchiv an.

Bild: Landeskirchliches Archiv Stuttgart

7. Februar 2024 | Andreas Butz | Veranstaltung

Am Samstag, 2. März 2024 öffnen von 13 Uhr bis 17 Uhr das Landeskirchliche Archiv Stuttgart und die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek Württemberg (EHZ-Bibliothek) ihre Türen, um interessierten Besucherinnen und Besuchern einen spannenden Blick „hinter die Kulissen” am Standort Stuttgart-Möhringen (Balinger Str. 33/1, 70567 Stuttgart) zu bieten.

Am Samstag, 2. März 2024 öffnen von 13 Uhr bis 17 Uhr das Landeskirchliche Archiv Stuttgart und die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek Württemberg (EHZ-Bibliothek) ihre Türen, um interessierten Besucherinnen und Besuchern einen spannenden Blick „hinter die Kulissen” am Standort Stuttgart-Möhringen (Balinger Str. 33/1, 70567 Stuttgart) zu bieten.

Unter dem Motto „,Unser täglich Brot gib uns heute’. Essen und Trinken im kulturellen Wandel” wird an diesem Tag Kurioses und Wissenswertes aus der Kirchengeschichte Württembergs präsentiert. In einer Ausstellung können die Gäste ausgewählte Originalobjekte kennenlernen und anhand von Fotos, (Koch-) Büchern und weiteren Quellen aus mehreren Jahrhunderten auf Entdeckungsreise gehen.

Eigene handschriftliche Dokumente wie Koch- und Backrezepte aus der Vergangenheit können gerne mitgebracht werden, um sie von Experten entziffern zu lassen. In Kurzvorträgen und Präsentationen erleben die Besucherinnen und Besucher außerdem überraschende Geschichte(n) rund um Essen und Trinken.

Bei Führungen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer exklusive Einblicke in Bereiche erhalten, die im Rahmen eines normalen Besuchs nicht zugänglich sind. Für besonders Wissenshungrige und -durstige besteht die Möglichkeit, an einem Informationsstand des Kirchenbuchportals Archion die digitalen Möglichkeiten der modernen Familienforschung kennenzulernen. In einer Schreibwerkstatt kann die Schrift unserer Vorfahren erlernt werden. Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderprogramm.

Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher werden schwäbische Maultaschen angeboten.

Der Tag der offenen Tür von Landeskirchlichem Archiv Stuttgart und EHZ-Bibliothek findet anlässlich des 12. Tags der Archive statt, der in diesem Jahr unter dem Motto „Essen und Trinken” steht. Der Tag der Archive ist eine Initiative des Verbands deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. (VdA), um die vielfältigen gesellschaftlichen Funktionen der Archive hervorzuheben. Der bundesweite Aktionstag findet alle zwei Jahre statt.

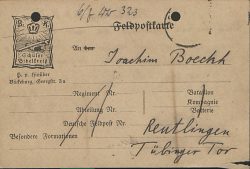

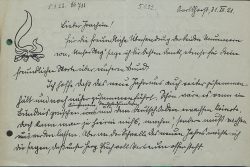

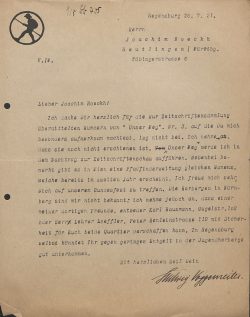

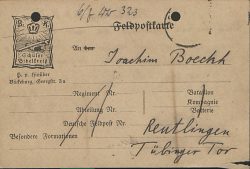

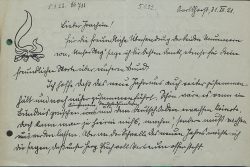

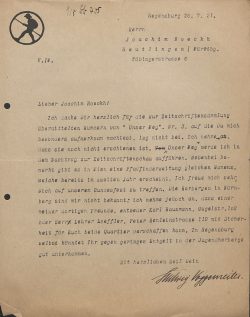

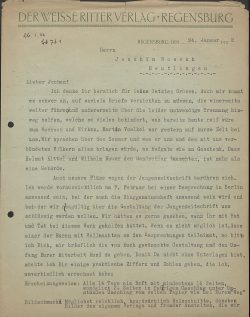

31. Januar 2024 | Andreas Butz | Bestand

Im Mai vergangenen Jahres wurden wir von der Evangelischen Archivstelle Boppard im Rheinland kontaktiert. Dort war im Rahmen der Archivpflege in einem Pfarramt in ihrem Zuständigkeitsbereich eine Überlieferung von Schriftverkehr an Joachim Boeckh festgestellt worden. Offenbar waren diese Schriftstücke über einen früheren Pfarrer dieser Kirchengemeinde in das Pfarrhaus gelangt. Pfarrer Hans-Christian Brandenburg schrieb während seiner Tätigkeit dort in den 1960er Jahren an einer Darstellung über den Bund der Köngener, einer evangelischen Jugendbewegung, die ihr Zentrum in Württemberg hatte. Zu den maßgeblichen Personen der Anfangszeit dieses Bundes gehörte Joachim Boeckh, zunächst als Student der Evangelischen Theologie an der Universität Tübingen, dann als Vikar im unständigen Dienst der württembergischen Landeskirche. Da der Schriftverkehr seine Zeit in Württemberg widerspiegelt, hat das Landeskirchliche Archiv Stuttgart diesen Bestand übernommen.