27. Juni 2024 | Jakob Eisler | Palästina, Veranstaltung

Am Sonntag, dem 23. Juni, fand anlässlich des 163. Gründungstages der Tempelgesellschaft in Stuttgart-Degerloch ein Vortrag über die Lebensgeschichte des Architekten Theodor Sandel statt, bei dem einige Stationen seines Lebens in Wort und Bild vorgestellt wurden.

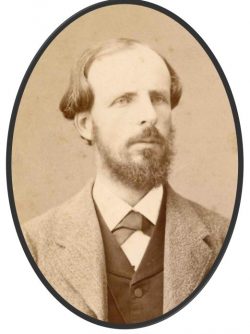

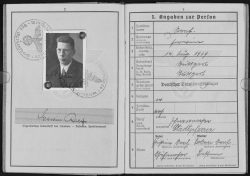

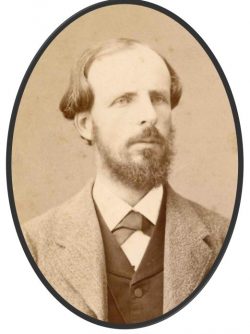

Theodor Sandel (1845-1902). LKAS, Archiv der Tempelgesellschaft.

Theodor Sandel wurde 1845 in Heilbronn geboren. Sandel legte 1863 am Kirschenhardthof sein Abitur ab und studierte anschließend am Polytechnikum in Stuttgart Bauingenieurwesen. Nach Abschluss seines Studiums 1867/68 unternahm er eine Reise nach Paris.

Am 10. Juli 1870 wanderte Sandel nach Palästina (Jaffa) aus. Sein erster Auftrag dort war der Entwurf für die erste jüdische Landwirtschaftsschule „Mikwe Israel“ im Jahr 1870. Im folgenden Jahr wurde er mit der Planung und Parzellierung der neu zu gründenden Templerkolonie Sarona (heute im Zentrum von Tel Aviv) beauftragt. Ab 1875 arbeitete er in Jerusalem. In den folgenden Jahren trug er maßgeblich zur Erschließung Palästinas durch Landvermessungen, den Bau von Verkehrswegen – wie 1876 der Straße von Jaffa nach Jerusalem – und die Errichtung zahlreicher öffentlicher Gebäude bei. 1879/1880 wurde er mit der Parzellierung der ersten jüdischen Siedlung Petach Tiqua beauftragt. Es folgten in Zusammenarbeit mit Conrad Schick das Herrenhuter Leprosenhaus „Jesus-Hilfe“ (1884), das alte katholische Hospiz unweit der Jaffastraße (1885-87), die deutsche Weihnachtskirche des Jerusalemsvereins zu Berlin in Bethlehem (1891-92), das Kaiserswerther Krankenhaus in Jerusalem (1894), das jüdische Gymnasium – Edel-von-Lämmel-Schule, das Londoner Missionskrankenhaus in Jerusalem (1894), das jüdische Krankenhaus „Schaare Zedek“ (1902), die evangelische Kirche in Jaffa (1904), das Greisenasyl in der Templerkolonie der Borromäusschwestern (1903) und die Dormitio-Kirche (1910). Die drei letztgenannten Bauten wurden nach seinem Tod von seinen Söhnen Benjamin und Gottlob Sandel vollendet.

Zu den von ihm entworfenen Bauten gehören auch mehrere Gebäude in der Rephaim-Ebene bei Jerusalem. Neben seiner Tätigkeit als Architekt war er jahrzehntelang Bürgermeister der Tempelkolonie Rephaim bei Jerusalem. Als der deutsche Kaiser Wilhelm II. im Oktober/November 1898 Jerusalem besuchte, erhielt Sandel die ehrenvolle Aufgabe, ihn zu empfangen. Ein Jahr später wurde er zum Königlich Württembergischen Baurat ernannt.

Zu dem Vortrag kamen viele Templer, aber auch Gäste vom Kirschenhardthof, aus Korntal und sogar der Leiter des deutschen Bibeldorfes aus Nordrhein-Westfalen.

Eine Buchpublikation zu Theodor Sandel, die vom Verein für Württembergische Kirchengeschichte herausgegeben wird, ist derzeit in Arbeit und wird im Herbst 2025 erscheinen. Die Autoren sind Jakob Eisler und Ulrich Gräf. Der Band wird sehr viele Abbildungen enthalten. Die Würdigung seines Werkes war ein Desiderat. Wir dürfen auf dieses Buch gespannt sein!

Beitragsbild: Kolonie Jerusalem mit mehreren von Sandel geplanten und gebauten Bauten. LKAS, Archiv der Tempelgesellschaft.

26. Juni 2024 | Andreas Butz | Veranstaltung

Um sich über aktuelle Entwicklungen im Archivwesen zu informieren und auszutauschen, ist es sinnvoll, an Fachtagungen teilzunehmen, im Falle unseres Hauses z. B. am Deutschen Archivtag, an den Tagungen des Verbandes kirchlicher Archive (Süddeutscher Kirchenarchivtag) oder am Südwestdeutschen Archivtag. Das Thema des 83. Südwestdeutschen Archivtags, der am 20. und 21. Juni in Landau stattfand, lautete „Gehör finden – gehört werden. Archive und Audience Development in Verwaltung und Öffentlichkeit“. Vom Landeskirchlichen Archiv Stuttgart waren Birgitta Häberer und Andreas Butz vor Ort. Für jedes Archiv ist es wichtig, einerseits innerhalb der eigenen Verwaltung gut aufgestellt zu sein, andererseits aber auch die Öffentlichkeit zu erreichen, und entsprechend gehört zu werden. Über die rein gesetzliche Verankerung der Pflichtaufgaben hinaus gibt es verschiedene Strategien, dieses Ziel zu erreichen. Diese reichen von der Übernahme der Projektleitung bei der Einführung der digitalen Aktenführung über den Einsatz von Analysen als Instrument der Überzeugungsarbeit bis hin zur aktiven Öffentlichkeitsarbeit.

19. Juni 2024 | Andreas Butz | Genealogie, Quellenkunde, Reformation

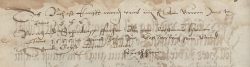

Dis Buch ist erkaufft worden umb iiii Fl (Gulden) am Newen Jars Tag Anno 1566 Bernhard Schonkapp Pfarrher Bin gen Riettenau khommen Anno 1555. ist itzund zehen Jar. Gott verleih sein Gnad und Geist weitter Amen

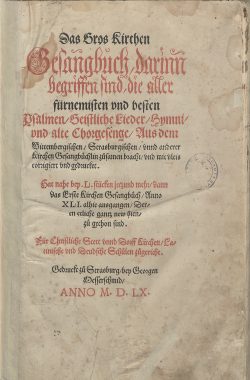

Fast ein halbes Jahrtausend lang wurde im Pfarrhaus von Rietenau ein Gesangbuch aufbewahrt, das 1560 in Straßburg vom Buchdrucker Georg Messerschmid gedruckt wurde. Der stattliche Band im Folioformat mit Holzdeckeln, die mit geprägtem Schweinsleder überzogen sind, enthält 108 Lieder mit Noten und ist zweifarbig (rot und schwarz) gedruckt. Vorangestellt ist eine Vorrede des Reformators Martin Bucer. Aus dem Titelblatt geht hervor, dass die erste Ausgabe von 1541 um weitere 50 Lieder ergänzt wurde. Der Band wurde von Pfarrer Bernhard Schönkapp am 1. Januar 1566 für die Gemeinde zum Preis von vier Gulden erworben, wie im Band handschriftlich vermerkt ist. Das war kein geringer Betrag, konnte es doch der Jahreslohn eines Knechtes in damaliger Zeit sein.[1] Die Anschaffung eines Gesangbuches war angebracht, war doch in der Großen Kirchenordnung von 1559 deutlich darauf hingewiesen worden, dass im Gottesdienst Kirchenlieder in deutscher Sprache gesungen werden sollen. Ein Gesangbuch der württembergischen Landeskirche gab es damals jedoch noch nicht. Nur wenige Exemplare dieses Straßburger Gesangbuchs haben die Zeiten überdauert. Der Rietenauer Band wird in der Gesangbuchbibliografie der Universität Mainz aufgeführt.

Die Pfarrstelle Rietenau wurde erst 1554 mit einem evangelischen Pfarrer besetzt. Diese Besonderheit der späten Reformation hängt damit zusammen, dass das Pfarrbesetzungsrecht bei dem Nonnenkloster in Steinheim lag. Der letzte katholische Pfarrer Gallus Schweiger musste damals dem ersten evangelischen Pfarrer Nikolaus Mutschelknaus weichen, der aber bereits 1555 durch Schönkapp ersetzt wurde.

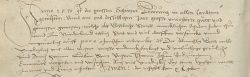

Eine Besonderheit dieses Exemplars ist, dass im Gesangbuch auch das älteste Taufregister (1560-1614) enthalten ist. Durch herzogliches Reskript waren die württembergischen Pfarrer 1558 angewiesen worden, solche Register zu führen. Die Große Kirchenordnung von 1559 regelte weitere Einzelheiten. Die Bücher mussten von den Pfarreien auf eigene Kosten angeschafft werden. In Rietenau entschied sich Pfarrer Schönkapp offenbar dafür, das vorhandene Gesangbuch für das Taufbuch zu verwenden, beziehungsweise einen hybrid genutzten Band anfertigen zu lassen. Da das Taufbuch bereits seit 1560 geführt wurde, ist anzunehmen, dass er die für die Taufregister vorgesehenen und begonnenen Blätter gemeinsam mit dem beim Kauf ungebundenen Gesangbuch binden ließ. Damals kaufte man Bücher nicht im gebundenen Zustand, sondern als ungebundene, ungeschnittene Blätter, die man noch dem Buchbinder geben musste. Heute ist das kaum noch vorstellbar. Das ist auch der Grund dafür, dass frühe Buchdrucke so gut wie immer unterschiedliche Einbände haben. Jedenfalls konnte man so die Kosten für den Buchbinder gleich für die Erstellung des Kirchenbuches verwenden und auf schwäbische Art Kosten sparen.

Teuerung und Überschwemmungen 1570 als Strafgericht Gottes an der sündigen Menschheit in der Deutung Pfarrer Bernhard Schönkapps.

Das A bei Anno schmückte Schönkapp mit einer kleinen Zeichnung aus, die an die heutigen Emoticons erinnert.

„Angefangen nach der Brunst 1560“ steht am Anfang des Taufregisters, das mit den Einträgen des Jahres 1614 endet. Was mit der Brunst gemeint ist, bleibt unklar. Gab es einen Brand? An einigen Stellen finden sich auch kleine Zeichnungen des Pfarrers Schönkapp, die an Vorläufer der heute beliebten Emoticons erinnern. Schönkapp führte das Register bis zu seiner Pensionierung 1580. Er datierte die Taufen noch in alter Tradition mit den Heiligentagen, was für die heutigen Nutzer bedeutet, dass das Taufdatum durch Umrechnung, etwa mit Hilfe des Umrechnungswerkes von Grotefend ermittelt werden muss. Teilweise finden sich auch einige Notizen zwischen den Registereinträgen, die darauf hinweisen, dass der Pfarrer die Dauerhaftigkeit der Kirchenbücher nutzen wollte, um Gedanken an die Nachwelt zu überliefern. Zum Beispiel wies er auf die Teuerung des Getreides infolge der Allerheiligenflut von 1570 hin. Die Flut, die Städte und Dörfer an der Nordsee überschwemmte und viele Todesopfer nach sich zog, interpretierte er als ein Strafgericht Gottes über die sündige Menschheit.

Der wertvolle Band, der als kultureller Schatz in Rietenau so lange gehütet wurde, ist gut erhalten. Einige altersbedingte Schäden sollen durch einen Restaurator behandelt werden. Als Standort des Bandes ist das Kirchenbucharchiv vorgesehen. Gleichzeitig hat die EHZ-Bibliothek das Gesangbuch in ihren Katalog aufgenommen.

Anmerkungen:

- Der Jahreslohn eines Knechtes bewegte sich 1545 in Württemberg zwischen vier und sieben Gulden, vgl. Hippel, Türkensteuer und Bürgerzählung, Karte 28.

Literatur:

BWKG, 1946, S. 69.

-

-

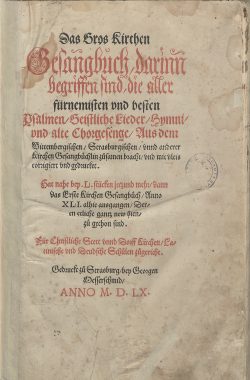

Titelblatt des Gesangbuchs

-

-

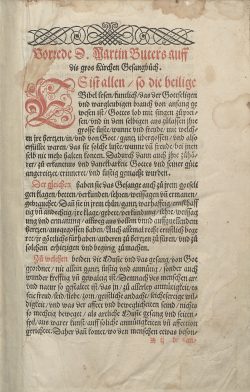

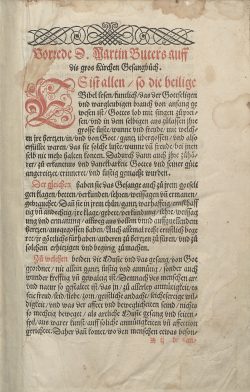

Vorrede des Straßburger Reformators Martin Butzer (Bucer)

-

-

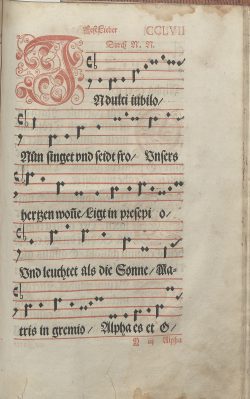

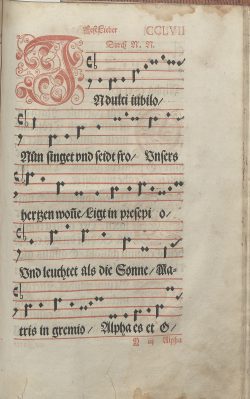

Das Weihnachtslied In dulci jubilo

-

-

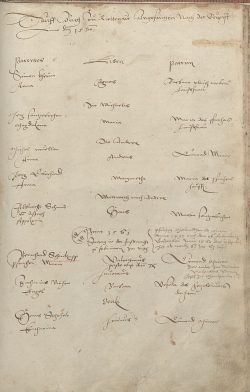

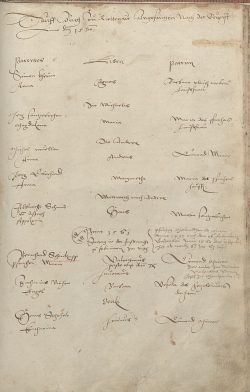

Erste Seite des Rietenauer Taufregisters

12. Juni 2024 | Uwe Heizmann | Bestand

Manuskripte von Predigten und Ansprachen sind nicht nur Quellen für die Forschung zu Predigten und Ansprachen an sich, sondern können auch die Haltung des Sprechers zu gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen widerspiegeln und sind damit auch hervorragende Quellen für die Forschung zur jeweiligen Person und deren gesellschaftliche und politische Entwicklung.

Private Nachlässe sind eine sinnvolle Ergänzung zur amtlichen Überlieferung in Form von Personal- und Ortsakten. Die amtliche Überlieferung gibt die Sicht des Dienstherrn auf eine Person wieder, die Nachlässe ermöglichen eine andere, eine private Sicht auf diese Person.

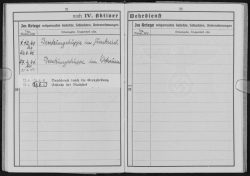

Erwin Raaf, Jahrgang 1909, begann 1936 seine Pfarrertätigkeit als Stadtvikar in Großbottwar, danach war er Pfarrverweser in Isingen, 1937 bis 1940 in Creglingen. 1940 wurde er auf die Pfarrstelle in Rosenfeld ernannt. Zum 12. September 1940, kurz nach seinem Stellenantritt, wurde er jedoch in die Wehrmacht eingezogen. Er diente zuerst in Frankreich, dann im „Ostraum“. Am 29. Juni 1941 wurde er in Russland schwer verwundet und ins Lazarett Greiffenberg in Schlesien verlegt. Später diente er zeitweise als Unteroffizier im Innendienst in Frankreich. Wegen Dienstunfähigkeit wurde er am 23. September 1942 aus dem Heeresdienst entlassen und konnte die Pfarrstelle in Rosenfeld antreten, die er bis 1957 innehatte. Danach war er bis 1967 Pfarrer in Klosterreichenbach, danach in Obertal (Baiersbronn). Zum 1. Mai 1975 wurde er offiziell in den Ruhestand versetzt, führte die Pfarrstelle aber noch einige Monate weiter. 1975 und 1976 übernahm er in Vakaturvertretung die Pfarrstelle in Dornstetten, 1980 und 1981 die in Fürnsal. Im Ruhestand lebte er in Unteriflingen, einem Ortsteil von Schopfloch (Lkr. Freudenstadt), wo er 2006 verstarb.

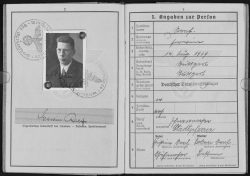

Raafs Nachlass (D 179,) enthält umfangreiche Predigtmanuskripte aus den Jahren 1934 bis 1987 (Umfang ca. 15 cm) sowie private bzw. persönliche Unterlagen, darunter auch Wehrmachts- und SA-Dokumente.

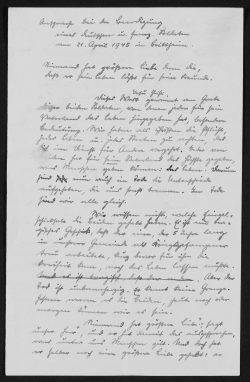

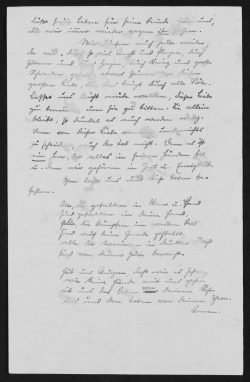

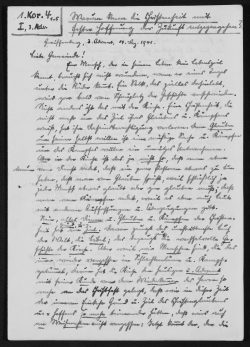

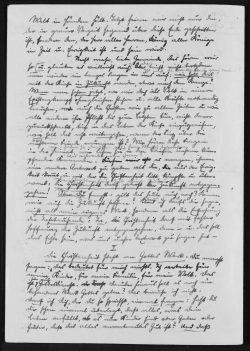

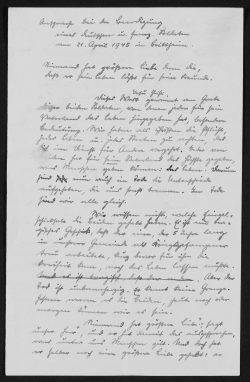

Von den Manuskripten sind zwei besonders hervorzuheben. Zum einen ist es die Predigt vom 14. Dezember 1941 in der Friedenskirche in Niederwiese bei Greiffenberg in Schlesien, wo Erwin Raaf nach seiner Verwundung im Juni 1941 einige Monate im Lazarett war. Zum anderen ist es die Ansprache bei der gemeinsamen Beerdigung eines deutschen und eines französischen Soldaten am 21. April 1945 in Brittheim, die leider durch Wasserschäden stellenweise unleserlich ist.

Neben den Predigten ist auch die Raafs Vortrag „60 Jahre Pfarrersleben“ von 1994 zu nennen, der auf Audiokassette und in Form von Audiodateien vorliegt.

Auch wenn der Bestand gerade einmal einen Umfang von 30 cm aufweist, so ermöglicht er dennoch eine Forschung zu Predigten aber auch zur Person Raafs über einen langen Zeitraum hinweg.

Im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart ist außerdem die Personalakte von Erwin Raaf überliefert (A 324, Nr. 2113).

Quellen:

– Ansprache 21.04.1945 aus: LKAS, D 179, Nr. 7

– Predigt 14.12.1941 aus: LKAS, D 179, Nr. 7

– Wehrpass aus: LKAS, D 179, Nr. 8

-

-

Ansprache_1945-04-21_S-1

-

-

Ansprache_1945-04-21_S-2

-

-

Predigt_1941-12-14_S-1

-

-

Predigt_1941-12-14_S-2

-

-

Predigt_1941-12-14_S-3

-

-

Predigt_1941-12-14_S-4

-

-

Predigt_1941-12-14_S-5

-

-

Predigt_1941-12-14_S-6

-

-

Wehrpass_S-2f

-

-

Wehrpass_S-32f

5. Juni 2024 | Heinrich Löber | Veröffentlichung

Zeitgleich mit dem Erscheinen des neuen Jahresbandes des Verbandes kirchlicher Archive(VkA) in gedruckter Form wurde dieser auch als Online-Ressource auf der Website des VkA bereitgestellt.

Zeitgleich mit dem Erscheinen des neuen Jahresbandes des Verbandes kirchlicher Archive(VkA) in gedruckter Form wurde dieser auch als Online-Ressource auf der Website des VkA bereitgestellt.

Der 63. Band der Reihe ‚Aus evangelischen Archiven“ bietet ein breites Themenspektrum, wie ein Blick in das Inhaltsverzeichnis verrät:

Thomas Fuchs (Leipzig), Das „Alte“ im „Neuen“. Vorreformatorische Buchbestände in evangelischen Kirchenbibliotheken des albertinischen Sachsen

Margit Scholz (Magdeburg): Genealogie im Dienst des NS-Regimes. Die Überlieferung des Genthiner Kreissippenamts

Norbert Friedrich (Kaiserswerth): Die Bestände zur Internationalen Diakonie im Archiv der Fliedner-Kulturstiftung

Kathrin Siekmann (Rottenburg): Der Pfarrbrief in Zeiten des Medienumbruchs. Archivische Überlieferungsbildung zwischen analog und digital

Wolfgang Krogel (Berlin): Digitale Archivierung im Verbund kirchlicher Archive. Das Modell KRZ.dips.kirche 2023

Ingrun Osterfinke (Bielefeld): Was, wie, für wen? Strategieentwicklung im Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen. Ein Praxisbericht

Kristin Schubert (Dresden): Planung und Entstehung eines Archivzweckbaus für die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsen

Marco Krahmer/David Sommer (Dresden): Der Umzug des Landeskirchlichen Archivs Dresden

Henning Pahl (Berlin): „Dornröschenschlaf“: 6.000 Kirchenbücher im Evangelischen Zentralarchiv für die Ewigkeit verpackt

Bettina Wischhöfer (Kassel): Archivausstellungen „zu jedermanns Nutz und Frommen“. Ein Erfahrungsbericht

Birgit Hoffmann (Wolfenbüttel): „Jetzt ist die Zeit, Zukunft und Vergangenheit miteinander ins Gespräch zu bringen!“ Teilnahme der AABevK am Evangelischen Kirchentag in Nürnberg 2023

Sebastian Kranich (Neudietendorf): Bericht zu der Tagung der AABevK „Medien des Kirchenkampfes. Neue Perspektiven auf die innerprotestantische Auseinandersetzung während der NS-Diktatur“

Das neue gemeinsame Logo vom Verband kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken und dem Verband kirchlicher Archive.

Henning Pahl: „Erst wenn man verstanden hat, wo man herkommt, kann man zukunftsorientierte Strategien schreiben.“ Bericht über eine wissenschaftliche Tagung des Verbands kirchlicher Archive in der AABevK

Henning Pahl: Bericht aus dem Verband kirchlicher Archive in der AABevK für den Zeitraum September 2022 bis September 2023

Für unser Haus von besonderem Interesse ist der Erfahrungsbericht von Marco Krahmer und David Sommer („Der Umzug des Landeskirchlichen Archivs Dresden“, S. 182-191 mit zahlreichen Abbildungen) angesichts unseres im Spätsommer dieses Jahres beginnenden Umzugs in den Erweiterungsbau.

Vorgestellt wird in diesem Band auch das neue Logo, das erstmals auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg (Juni 2023) präsentiert wurde und künftig von der Arbeitsgemeinschaft und ihren beiden Vereinen (AABevK) geführt wird. Es zeigt in der Mitte das christliche Kreuz, das rechts und links vom Buchstaben „i“ eingerahmt wird. Das „i“ steht symbolisch für den Informationsauftrag der Archive und Bibliotheken. Zugleich weist das Logo auf moderne PC-Arbeitsplätze mit Bildschirm hin, die in Archiven und Bibliotheken inzwischen zum Standard gehören (S. 248 f.).