Schlagworte: Oberkirchenrat

29. September 2025 | Heinrich Löber | Allgemein, Archivpädagogik

Der neue Auszubildende-Jahrgang des Evangelischen Oberkirchenrats war bereits an seinem dritten Tag in Stuttgart-Möhringen, um einen Einblick in die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek sowie das Evangelische Archiv Baden und Württemberg zu erhalten.

Der neue Auszubildende-Jahrgang des Evangelischen Oberkirchenrats war bereits an seinem dritten Tag in Stuttgart-Möhringen, um einen Einblick in die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek sowie das Evangelische Archiv Baden und Württemberg zu erhalten.

In anderthalb Stunden konnten die Auszubildenden sich eine Vorstellung von den Aufgaben dieser beiden Einrichtungen verschaffen und die Frage beantwortet werden, warum sie ein wichtiger Teil der Württembergischen und auch Badischen Landeskirche und damit der beiden Evangelischen Oberkirchenräte (Baden: EOK; Württemberg: OKR) sind.

In anderthalb Stunden konnten die Auszubildenden sich eine Vorstellung von den Aufgaben dieser beiden Einrichtungen verschaffen und die Frage beantwortet werden, warum sie ein wichtiger Teil der Württembergischen und auch Badischen Landeskirche und damit der beiden Evangelischen Oberkirchenräte (Baden: EOK; Württemberg: OKR) sind.

Beeindruckt haben die Kilometeranzahl und Geschichte der Bücher und Akten sowie die Möglichkeiten das Standortes Balinger Straße 33/1, der nicht zuletzt durch seinen Erweiterungsbau beste Voraussetzungen für die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben bietet.

Über eine Ausbildung oder ein Duales Studium beim Oberkirchenrat Stuttgart kann man sich hier informieren. Einblicke über Instagram bekommt man hier.

Fotos: Oberkirchenrat Stuttgart

10. September 2025 | Maja Raisch | Bestand

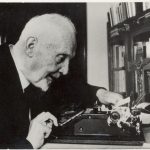

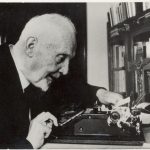

Reinhold Sautter: EABW, PA Reinhold Sautter A327 Nr 744, Foto aus Stuttgarter Zeitung vom 28.03.1958, Artikel zu Reinhold Sautters 70ten Geburtstag

Reinhold Sautter (mit vollem Namen Friedrich Wilhelm Reinhold Sautter) wurde am 29. März 1888 in Buttenhausen als Sohn von Christian Reinhold Sautter, der dort als Pfarrer tätig war, und Karolina, geborene Büchler, die aus Schwellbrunn in der Schweiz stammte, geboren. Aufgrund der Versetzung seines Vaters Ende 1888 wuchs Reinhold Sautter als ältester von vier Brüdern in Steinenkirch auf. Er selbst beschreibt seine Kindheit als „unvergessliche sonnige Jahre“. Bereits im Alter von neun Jahren verließ er sein Elternhaus, um das Gymnasium in Cannstatt zu besuchen. Nachdem sein Vater eine Anstellung in Geradstetten gefunden hatte, besuchten er und seine Brüder die dortige Lateinschule. Seinen Schulabschluss machte Reinhold Sautter am Karlsgymnasium in Stuttgart. Anschließend leistete er seinen Militärdienst in Ulm ab und trat dann in die Fußstapfen seines Vaters, indem er 1907 ein Studium der evangelischen Theologie in Tübingen aufnahm. 1909 wechselte er an die Universität Greifswald und studierte 1910 in Berlin, bevor er 1911 sein Studium wieder in Tübingen beendete.

Er war zunächst als Vikar in Uhingen tätig, wurde jedoch bereits ein Jahr später an die Lukaskirche in Stuttgart-Ostheim versetzt. In den Jahren 1913/14 war er Gymnasiallehrer am Reformrealgymnasium und an der Stöckachrealschule. Obwohl er eine Stelle an der Nikolaikirche in Heilbronn übernehmen sollte, meldete er sich mit Kriegsbeginn für den Dienst an der Waffe. Während seiner Zeit als Truppenführer wurde er verletzt; alle drei seiner jüngeren Brüder fielen im Krieg. Mit dem Eisernen Kreuz verließ Sautter 1917 den Krieg und wurde Oberlehrer am Lehrerseminar in Backnang. Als Lehrer war Reinhold Sautter streng, was nicht nur seinen Schülern, sondern auch seinen Kollegen missfiel. So wandte sich nach Sautters Einstellung ein Lehrer, mit dem er gedient hatte, an die Schuldirektion und bat diese, ihre Entscheidung zu überdenken, da Sautter als Truppenführer den Ruf eines „gehässigen Gegners“ hatte. Auch nach seinem Stellenwechsel als Pfarrer nach Schalkstetten beschwerte er sich bei der Seminarsleitung und einem Lehrer, der ihn vor seinen ehemaligen Schülern beleidigt haben soll. Nach vier Jahren als religiöse Instanz in der Gemeinde Schalkstetten bei Geislingen kehrte Reinhold Sautter zum Lehramt zurück und wurde Religionslehrer an der Friedrich-Eugens-Oberrealschule. Inmitten des Aufschwungs des Nationalsozialismus wurde Sautter 1937 zum Oberkirchenrat ernannt, wobei er den Kontakt zur Lehre nie verlor und im Referat für Unterricht tätig war.

Er stand dem Nationalsozialismus ambivalent gegenüber. Er trat 1936 in die NSDAP ein und war unter anderem Mitglied im NS-Lehrerbund und im Reichskolonialbund. Bereits 1937 wurde er wegen seiner Ablehnung des sogenannten Weltanschauungsunterrichts verhaftet und gerichtlich zum Austritt aus der Partei gezwungen. Wenig später trat er jedoch wieder ein. Im September 1944 wurde er erneut verhaftet, was dieses Mal deutlich schwerere Konsequenzen hatte. Bis Kriegsende saß er im Polizeigefängnis in Welzheim in Schutzhaft. 1946 wurde Reinhold Sautter durch ein Spruchkammerverfahren entlastet. In dem Prozess setzte sich die Kirche mit einer Stellungnahme für ihn ein. Darin räumte sie ein, dass Sautter zwar bewusst und ohne Zwang in die NSDAP eingetreten sei, sich jedoch so sehr gegen den Weltanschauungsunterricht und damit auch gegen die Nazi-Ideologie gestellt habe, dass man bei ihm von einem aktiven Widerstandskämpfer sprechen könne.

Reinhold Sautter trat 1953 aus dem Dienst der Kirche in den Ruhestand, war jedoch noch als Aushilfslehrer für Religion und Geschichte tätig. An seinem 70. Geburtstag, dem 29.03.1958, wurde ihm das Verdienstkreuz Erster Klasse verliehen. Sautter heiratete im Sommer 1918 seine Frau Martha, geborene Söldner, und hatte mit ihr sechs Kinder, vier Töchter und zwei Söhne. Reinhold Sautter starb 1971 nach kurzer Krankheit in Stuttgart.

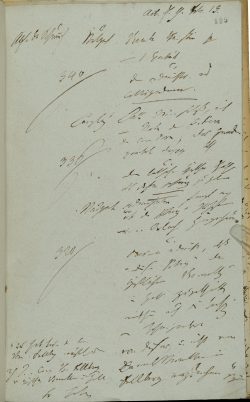

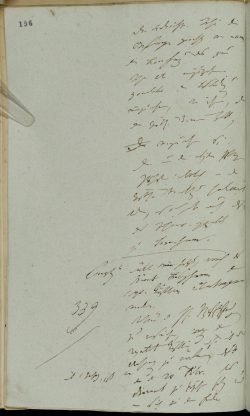

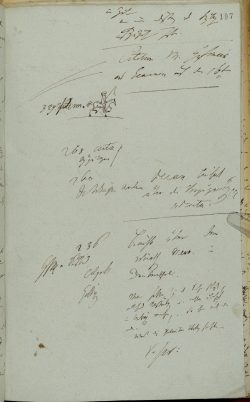

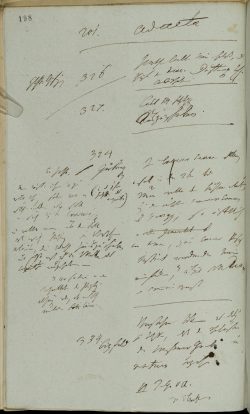

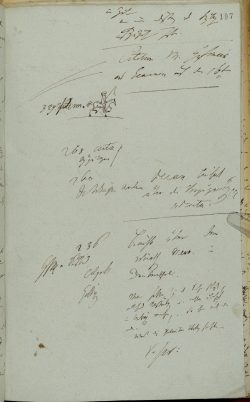

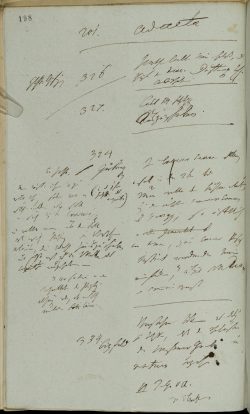

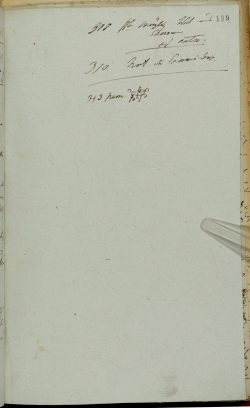

Der Nachlass von Reinhold Sautter (D 154) gelangte durch einen Enkel in das Landeskirchliche Archiv. Er besteht zum Teil aus Handakten aus seiner Zeit als Lehrer, Pfarrer und Oberkirchenrat. Obwohl Sautter nur vier Jahre als Pfarrer in Schalkstetten tätig war, beinhaltet der Nachlass überwiegend Abschriften aus Amtsprotokollen, Kirchenbüchern und anderen Quellen sowie seine Notizen zur Ortsgeschichte von Schalkstetten und dem Nachbardorf Stubersheim. So hat Sautter die Familien von Schalkstetten von 1420 bis Anfang des 20. Jahrhunderts ausführlich dokumentiert. Zudem hat er seine Recherchen genutzt, um selbst gezeichnete Karten von Schalkstetten aus den Jahren 1415 bis 1928 anzufertigen. Da die Notizen kaum datiert sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wann Sautter begonnen hat, sich mit der Ortsgeschichte von Schalkstetten zu beschäftigen. Es gibt jedoch Anhaltspunkte dafür, dass dies kein Projekt seiner Jahre in der Gemeinde war, sondern ihn bis in den Ruhestand begleitet hat.

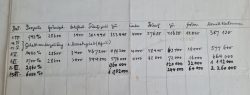

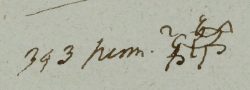

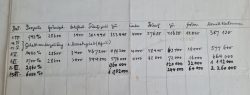

Gehalt: D154 Nachlass Reinhold Sautter, aus Gehaltsdokumentation in Akte Nr 10. Foto: EABW

Neben seinen ortsgeschichtlichen Studien hat Reinhold Sautter auch Unterlagen aus seiner Zeit als Oberlehrer am Lehrerseminar in Backnang hinterlassen. Besonders interessant ist dabei eine Gehaltsdokumentation aus den Jahren 1921 bis 1923: Während die Hyperinflation der Weimarer Republik die Kosten in die Höhe treibt, hält Sautter akribisch fest, wie sich sein Einkommen und seine Ausgaben entwickeln und um wie viel Prozent sie steigen. Heute kaum vorstellbar: Im Sommer 1923 beträgt Sautters Monatseinkommen über 2,5 Millionen Mark.

Inventar Online recherchierbar hier.

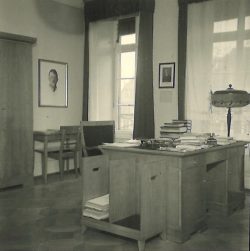

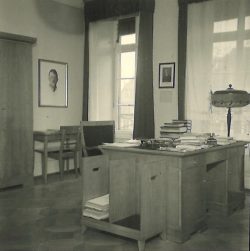

Beitragsbild: Reinhold Sautter an seinem Schreibtisch im Oberkirchenrat Stuttgart, um 1933. EABW, Bildarchiv, AS 3205.

Quelle Generell: EABW PA Reinhold Sautter A327 Nr 744 und Nachlass Reinhold Sautter D154

15. Mai 2024 | Anette Pelizaeus | Inventarisation, Kirchen, Kunstgeschichte

Im ehemaligen Dienstgebäude des Oberkirchenrats der Evangelischen Landeskirche in Württemberg befanden sich mehrere Sitzungssäle, darunter der so genannte Brenzsaal, benannt nach dem Reformator Johannes Brenz (1499-1570) der Reichsstadt Schwäbisch Hall und des Herzogtums Württemberg. In der Stuttgarter Stiftskirche befinden sich Epitaph und Grabplatte des bedeutenden Theologen, der auch in zahlreichen Wandmalereien in Kirchen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg gewürdigt wird. Im ehemaligen Brenzsaal befand sich ein Okulus (Rundfenster) mit einer Pfingstdarstellung, die 1988 von der Künstlerin Regine Schönthaler, einer Schülerin des Glasmalers Hans Gottfried von Stockhausen (1920-2010), geschaffen wurde. Das Glasfenster wird von einem lichtdurchfluteten Dreieck dominiert, dessen Spitze nach unten zeigt und im unteren Bilddrittel schließt. Seitlich davon sind rechteckig übereinander angeordnete graue und ockergraue Farbgläser zu sehen, die stufenförmig nach oben ansteigen und von schmalen, hoch aufragenden grünen und grünblauen Farbgläsern abgelöst werden. Das zentrale Dreieck kann als Symbol des Heiligen Geistes gedeutet werden, der die Erde mit seiner Schöpfung durchzieht und in ihr wirkt. Das eigentlich unbetitelte Glasfenster wurde so mit Pfingsten in Verbindung gebracht und das Wirken des Heiligen Geistes auf Pfingsten bezogen. Gerade in der heutigen Zeit, die von so viel Hass, Krieg, Leid und Tod geprägt ist, sind die Zeichen des einstigen Pfingstereignisses, gerade auch im Hinblick auf die Verständigung in der Welt, nicht nur tröstlich, sondern geben Hoffnung auf Aufbruch und Veränderung, auf eine neue Zeit, die von der Würde des Menschen geprägt ist.

19. Dezember 2023 | Noah-Joshua Veit | Bestand

Oberkirchenrat Hans Ostmann. Foto: Ton- und Bilddienst der Evang. Landeskirche Württemberg, LKAS.

Der im September übergebene Nachlass des ehem. Oberkirchenrats Hans Ostmann steht seit heute im Archiv unter der Signatur D-181 zur Verfügung. Hans Ostmann arbeitete von 1937 bis 1971 als Jurist im Oberkirchenrat und war zusätzlich ab 1940 als Schatzmeister für das Gustav-Adolf-Werk tätig, wofür er 1969 mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet wurde.

In seinem Nachlass befinden sich neben Fotos und Aufsätzen vor allem briefliche Korrespondenzen mit den Landesbischöfen und Gemeinden. Außerdem ist Material zu seinem Schwiegervater Otto Dibelius, ehem. Landesbischof von Berlin/Brandenburg, ebenfalls im Bestand enthalten.

Das Inventar des Nachlassbestands kann hier eingesehen werden.

Beitragsbild: Sitzung mit OKR Hans Ostmann (am Tisch vierter von links), am Tischende Landesbischof Eichele. Foto: Ton- und Bilddienst der Evang. Landeskirche Württemberg, LKAS.

27. April 2022 | Götz Homoki | Zeitgeschichte

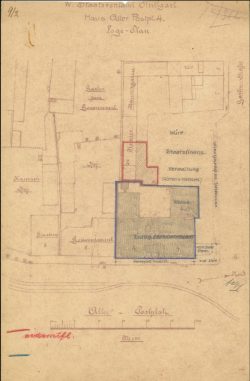

Während des Neubaus seines Dienstsitzes an der Gänsheidestraße im Osten Stuttgarts befindet sich das Übergangsquartier des Evangelischen Oberkirchenrats bekanntlich im Zentrum der Landeshauptstadt am Rotebühlplatz, der wiederum auf den Alten Postplatz zurückgeht. Fast völlig vergessen ist hingegen, dass es sich dabei gewissermaßen um eine Heimkehr handelt: Die württembergische Kirchenleitung (Konsistorium, Oberkirchenrat) residierte nämlich schon einmal an derselben Stelle im westlichen Bereich der Stuttgarter Innenstadt – und zwar im staatseigenen Bau Alter Postplatz 4, einem ehemaligen Postgebäude aus dem Jahr 1833.

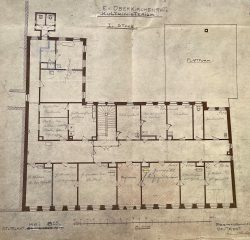

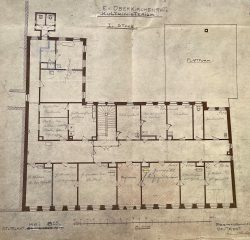

Dieses Gebäude wurde 1921 vom Evangelischen Konsistorium bezogen, nachdem die Kirchenleitung lange unter teils großer Raumnot in der Neuen Kanzlei (Königsstraße 44), auch Stockgebäude genannt, gearbeitet hatte. Der zentral gelegene Staatsbau bot dem Konsistorium genügend Platz für einen ordnungsgemäßen Dienstbetrieb: Es gab unter anderem ein Zimmer für den damals noch Kirchenpräsident genannten Landesbischof, acht Zimmer für die Oberkonsistorialräte, die Kanzlei erhielt vier Räume, die Kasse zwei, das Sekretariat und die Registratur vier, dazu kam ein Sitzungssaal. In der Folgezeit konnten auch Akten, die noch in einem Bühnenraum des Stockgebäudes lagerten, in den neuen Verwaltungssitz gebracht werden. Nach Aufhebung des Konsistoriums als Staatsbehörde wurde dem Oberkirchenrat 1928 die dauernde unentgeltliche Benutzung des Gebäudes Alter Postplatz 4 zugesichert.

Obwohl die räumliche Situation den damaligen Ansprüchen offenbar genügte, dachte man im Oberkirchenrat schon 1930 wieder an die Zukunft: Um der Landeskirche ausreichend Gelände für künftige Bauvorhaben zu sichern, wurde im Stuttgarter Osten ein von Gänsheide-, Fraas- und Heidehofstraße umgebenes Grundstücksdreieck angekauft; es sollten allerdings mehr als zwei Jahrzehnte vergehen, bis an dieser Stelle tatsächlich Baupläne – für einen neuen landeskirchlichen Verwaltungssitz – realisiert werden konnten.

Die Bombardierungen der Alliierten im Deutschen Reich während des Zweiten Weltkriegs markieren auch den Anfang vom Ende des Gebäudes Alter Postplatz 4: 1942 sollen als Luftschutzmaßnahme die Registraturfenster zugemauert und Splitterschutzwände installiert werden; außerdem wird es erforderlich, den Dachraum mit einem feuerhemmenden Mittel zu imprägnieren und im Außenbereich ein Becken für Löschwasser anzulegen. Die Suche nach möglichen Ausweichquartieren hatte da bereits begonnen – für den Fall einer Beschädigung oder Zerstörung des Dienstgebäudes. Angesichts des von Deutschland entfachten Kriegs zeigte sich im Weiteren auch im Oberkirchenrat anonymer Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime: Am Morgen des 4. August 1943 bemerkten mehrere Mitarbeitende beim Betreten des Dienstgebäudes, dass im Eingangsbereich kleine rote Zettel angeklebt waren; „Nieder mit dem Nazi-Gesindel“ und „an den Galgen mit Hitler“ war darauf zu lesen.

Nur rund zwei Monate später, in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 1943, wurde der denkmalgeschützte Bau bei einem Luftangriff auf Stuttgart durch die Detonationswelle einer Sprengbombe so schwer beschädigt, dass im gesamten Gebäude kein Zimmer mehr zu benutzen war. Der Oberkirchenrat siedelte daraufhin in das „Mutterhaus für evangelische Kinderschwestern“ in Großheppach im Remstal über. Damit endete die Zeit seiner Unterbringung am Alten Postplatz. Die dort noch befindlichen, nicht ausgelagerten Akten sowie Bücher, Geräte und Möbel wurden von „Gefolgschaftsmitgliedern“, wie die Mitarbeitenden im NS-Jargon genannt wurden, teils wochenlang aus den Trümmern geborgen und abtransportiert. Dazu leisteten vor Ort auch mehrere niederländische Kriegsgefangene Zwangsarbeit.

Bei späteren Angriffen wurde das Gebäude Alter Postplatz 4 schließlich vollends zerstört. Es begann damit eine jahrelange Übergangsphase, in der die verschiedenen Dienststellen des Oberkirchenrats in notdürftigen Ersatzquartieren an verschiedenen Orten untergebracht waren: im bereits genannten „Mutterhaus“ in Großheppach (Hauptverwaltung), in Plüderhausen (Kasse, Rechnungsführung), Lorch (Rechnungsprüfamt) und Winnenden (Pfarrgutsverwaltung). Das Stift in Tübingen, das Seminar in Urach und andere wesentlich geeignetere kirchliche Gebäude waren bereits für staatliche Zwecke beschlagnahmt worden.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte der Oberkirchenrat im Jahr 1946 nach Stuttgart zurück. Die lokale Trennung seiner Mitarbeitenden war jedoch aufgrund der kriegsbedingten Zerstörung der städtischen Bausubstanz weiterhin nicht zu umgehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren daher behelfsmäßig in verschiedenen, auseinanderliegenden Büros untergebracht, etwa in den stadteigenen Häusern Gerokstraße 21 und 29, aber auch in einer ehemaligen SS-Verwaltungsbaracke, die Otto Hofmann 1945 wohl auch von russischen Kriegsgefangenen an der Ecke Gänsheide- und Hackländerstraße errichten ließ; Hofmann war von 1940 bis 1943 Leiter des „Rasse- und Siedlungshauptamts“ der SS und nahm an der Wannseekonferenz teil, bei der vor 80 Jahren in Berlin die Ermordung der Jüdinnen und Juden Europas vorbereitet wurde.

Ein Wiederaufbau des zerstörten Dienstgebäudes Alter Postplatz 4 kam wegen der Stadtplanung nicht in Frage, da das Gelände für die Verbreiterung der Roten Straße, heute Theodor-Heuss-Straße, benötigt wurde. Also musste ein neuer Bauplatz für den künftigen Sitz des Oberkirchenrats gefunden werden. Und hier schließt sich der Kreis, denn bei der Suche konnte auf das erwähnte, bereits vor dem Krieg erworbene Grundstücksdreieck im Stuttgarter Stadtteil Gänsheide zurückgegriffen werden – 1957 wurden dort die neu errichteten, nun kircheneigenen Dienstgebäude Gänsheidestraße 2 und 4 bezogen. Deren Abbruch im Jahr 2022 zugunsten der geschätzt 63 Millionen Euro teuren Neubauten des Oberkirchenrats am bestehenden Standort bildet das vorläufig letzte Kapitel einer bewegten, jedoch weitgehend unbekannten Geschichte seiner Verwaltungsdomizile.

Text: Götz Homoki, Bildauswahl: Andrea Kittel

Verwendete Quellen und Literatur

LKAS A 26 Nr. 200.

LKAS A 126 Nrr. 2588, 2589, 2590, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2982, 3780.

LKAS AS 1, Nrr. 1114, 1122, 1161, 1223, 1224, 1225, 2086, 2087, 2089.

Ehmer, Hermann. Das Landeskirchliche Archiv Stuttgart im Zweiten Weltkrieg. Ein Beitrag zur württembergischen Archivgeschichte, in: Schmierer, Wolfgang/Cordes, Günter/Kieß, Rudolf u. a. (Hrsgg.). Aus südwestdeutscher Geschichte, Stuttgart 1994, 736-749.

Zu den Fotografien:

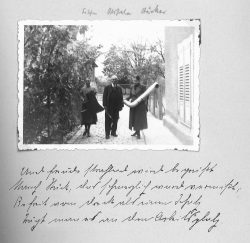

Im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart befinden sich zwei sorgfältig gestaltete Fotoalben, die das Arbeiten im Dienstgebäude am Alten Schlossplatz dokumentieren. Das erste wurde 1938 – wohl zum 70. Geburtstag von Landesbischof Theophil Wurm – erstellt, das zweite entstand infolge des kriegsbedingten Umzugs des Oberkirchenrats nach Großheppach, nachdem das Gebäude am Alten Postplatz im Jahr 1943 durch einen Luftangriff stark beschädigt wurde.

Auszüge davon präsentieren wir hier:

-

-

Ein stattlich Haus ist Postplatz 4 / wir traten ein durch seine Tür (Originalbeschriftung), Außenansicht 1938. LKAS, AS 1, U 74

-

-

Chauffeur 1938

-

-

Mittagspause 1938

-

-

„Ein Blick durchs Fenster zeigt uns gleich / 4 wackre Leut im Aktenreich“ (Originalbeschriftung). Registratur. LKAS, A 1, U 74

-

-

Registratur. LKAS, AS 1, U 74.

-

-

„In der Zentrale ist man fleißig“. Telefonzentrale. LKAS, AS 1, U 74

-

-

„Ein Blick in Zimmer 39“ (Originalbeschriftung). LKAS, AS 1, U 74.

-

-

Außenansicht 1938. LKAS, U 202.U

-

-

Brandschutzübung 1938

-

-

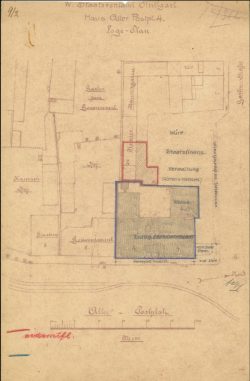

Plan Raumaufteilung 1925. LKAS, A 126, Best.-Nr. 2588.

-

-

Lageplan Alter Postplatz. LKAS, A 126, Best.-Nr. 2588

-

-

Dienstzimmer Wurm 1938

-

-

Sitzungssaal 1938

-

-

Was man noch fand im Trümmerfeld, LKAS, AS 1, U 73.

-

-

Trümmer. LKAS, AS 1, U 73

-

-

Trümmer, LKAS, AS 1, U 73

-

-

Und freudestrahlend wird begrüßt / Manch Stück, das schmerzlich ward vermißt / Befreit vom Dreck als einen Schatz / Trägt man es zurück an seinen Arbeitsplatz. LKAS, AS 1, U 73

16. März 2022 | Uwe Heizmann | Kurioses

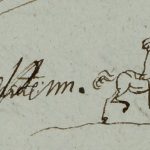

Wer kennt das nicht? Man sitzt in einer Vorlesung, in einem Vortrag oder einer Besprechung und die Zeit will einfach nicht vergehen. Der Vortrag, dem man mehr oder weniger folgt, ist zäh wie Kaugummi und man fängt an, auf dem Notizblock mehr oder weniger kreative Zeichnungen hinzukritzeln.

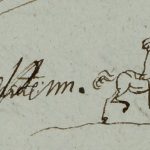

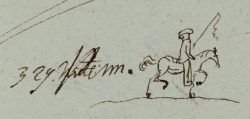

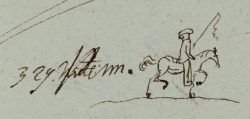

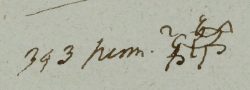

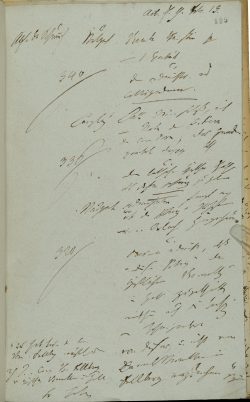

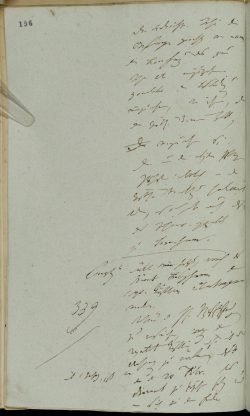

Ob es dem Protokollanten in der Sitzung des Konsistoriums am 9. Februar 1813 auch so erging? Wir wissen es nicht, aber die Vermutung liegt nahe. Aufgrund der unleserlichen Schrift ist es leider schwierig, herauszufinden, was in besagter Sitzung besprochen wurde. Auf jeden Fall hat der Protokollant zwei Zeichnungen hinterlassen. Während in der ersten klar ein rückwärts blickender Reiter mit Hut und Peitsche auf einem Pferd zu erkennen ist, hat die zweite Zeichnungen wohl unter der Dauer der Sitzung gelitten: ein Reiter auf einem Pferd ist gerade noch zu erkennen.

Das Konsistorium war im Königreich Württemberg eine für die Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten zuständige Abteilung innerhalb des Kultministeriums.

Quelle: Landeskirchliches Archiv Stuttgart, A 3, Nr. 77, S. 195-199, Zeichnungen auf S. 197 und 199.

-

-

S. 197

-

-

S. 199

-

-

S. 195

-

-

S. 196

-

-

S. 197

-

-

S. 198

-

-

S. 199

15. April 2020 | Norbert Haag | Jubiläum

„Der Reichsbischof ist durch das Vertrauen des Führers im Amt, trotz oder wegen des Widerspruchs dieser paar südwestdeutschen Herren. Daraus ergibt sich für mich: Jeder, der – auch im sog. rein kirchlichen Interesse – gegen den Reichsbischof kämpft, kämpft gegen den Führer und ist ein Feind des Staates. Und wenn der Reichsbischof […] vom Teufel eingesetzt wäre, so muß er Reichsbischof bleiben, solange es der Führer will“.

Diese Worte fielen am 16. April 1934 in einer privaten Unterredung eines württembergischen Geistlichen mit Reichsstatthalter Wilhelm Murr. Einen Tag zuvor, am 15. April, waren ungebetene Gäste in Stuttgart eingetroffen, Reichsbischof Ludwig Müller und der kurz vor zum Mitglied seines Geistlichen Ministeriums ernannten Jurist August Jäger. Beide versuchten nichts mehr und nichts weniger, als die vermeintliche Gunst der Stunde zu nutzen, konkret: Landesbischof Theophil Wurm wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Verabschiedung des kirchlichen Haushalts zu schwächen, wenn möglich durch eine kommissarische Kirchenleitung zu ersetzen. Die an Dramatik kaum zu überbietenden Sitzungen im Dienstgebäude des Oberkirchenrats am Alten Postplatz endeten damit, dass Jäger am 15 April, gegen 11 Uhr nachts, eine bereits gedruckte Verordnung zur Regelung der kirchlichen Lage innerhalb der Landeskirche in Württemberg präsentierte, der zufolge bis auf Weiteres die Einberufung des Landeskirchentages und seines Ständigen Ausschusses dem Reichsbischof zuerkannt wurde. Die bereits anberaumte Tagung des Landeskirchentages zur endgültigen Verabschiedung des Haushalts wurde vom 16. April auf den 11. Juni verschoben, zudem über das Radio die gezielte Falschmeldung verbreitet, Müller habe den württembergischen Landesbischof zur Nachgiebigkeit ermahnt und in der Landeskirche selbst Ruhe und Ordnung wiederhergestellt. Damit waren die Auseinandersetzungen um die Eingliederung der Landeskirche auch in Württemberg eröffnet.

Was der Reichsbischof und sein juristischer Berater im April 1934 erreichen sollten, war das genaue Gegenteil dessen, was sie beabsichtigt hatten. Die päpstliche Gewaltherrschaft (so die Wortwahl in einem Protestschreiben aus einer Kirchengemeinde), die ihre Hand nunmehr auch auf die württembergische Landeskirche zu legen drohe, führte zu Massenprotesten im ganzen Land. Sie zu leugnen, war auch den Gegnern Wurms nicht möglich. Es sind in den letzten Tagen eine Unmasse von Vertrauenskundgebungen für den Herrn Landesbischof Wurm bei allen möglichen Stellen des Reiches, des Staates, der Reichskirchenleitung auch bei mir eingegangen, musste ein prominentes Mitglied der Deutschen Christen Württembergs einräumen. Landesbischof Theophil Wurm wurde von Vertrauenskundgebungen geradezu überschüttet. Und wer in diesen Briefen und Telegrammen blättere, so der kurz nach den Ereignissen vom April ins Leben gerufene Informationsdienst Die Stimme der Gemeinde, der gewahrt noch etwas, das auf eine tiefe Verbundenheit zwischen Bischof und Gemeinde hinweist: es wird für ihn gebetet!“.

Wenn wir heute, mehr als 80 Jahre nach dem April 1934, auf die Zeit des sog. Kirchenkampfes zurückblicken, dann wird manchem der Ulmer Bekenntnistag (22. April 1934) in den Sinn kommen, wo erstmals die rechtmäßige evangelische Kirche Deutschlands ihre Stimme erhob. Viele werden der Barmer Theologischen Erklärung gedenken, die am 31. Mai 1934 von der ersten Bekenntnissynode von all jenen angenommen wurde, die sich im Widerstand gegen die Deutschen Christen und die Kirchenpolitik des NS-Staates geeint wussten. Ob jedoch auch noch ein Wissen darüber vorhanden ist, wie sehr die einfachen Christen in Stadt und Land dazu beitrugen, die mehrfachen Gleichschaltungsversuche der württembergischen Landeskirche zu verhindern, dürfte eher fraglich sein. Diese Widerständigkeit von unten ist es aber wert, erinnert zu werden.

Eine Überblicksdarstellung über die Württembergische Landeskirche und den Nationalsozialismus finden Sie hier auf Württembergische Kirchengeschichte Online.

Beitragsbild: Landesbischof Theophil Wurm (1868-1953), Landeskirchliches Archiv Stuttgart

-

-

Notverordnung vom 15.4.1934, Landeskirchliches Archiv Stuttgart

-

-

Protestschreiben des Kirchengemeinderats von Nellingen auf den Fildern vom 18.4.1934, Landeskirchliches Archiv Stuttgart

-

-

Schreiben von Landesbischof Wurm an Reichsbischof Müller vom 20.4.1934, Landeskirchliches Archiv Stuttgart

-

-

Seite 2 des Schreibens vom 20.4.1934

3. Dezember 2019 | Andrea Kittel | Veranstaltung

Vom 29. November 2019 bis 31. Januar 2020 ist im Foyer des Dienstgebäudes des Evangelischen Oberkirchenrates in Stuttgart in der Gänsheide Straße 2 wieder eine neue Ausstellung zu sehen:

Weihnachten – das Fest der Gaben

Weihnachten ist ein Fest des Schenkens und der Gaben. Jenseits des allgemein gebräuchlichen Konsums steht in der Ausstellung die eigentliche Botschaft von Weihnachten im Mittelpunkt: Gott schenkt uns seinen Sohn und damit sich selbst.

Beschenkt werden und Schenken gehören zusammen. In den bildlichen Darstellungen der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem sind es die Figuren der drei Könige, die dem „neuen König“ huldigen und ihre Gaben darbringen: Weihrauch, Myrrhe und Gold. Im Neuen Testament werden sie nicht als „Könige“ bezeichnet, auch gibt es keine Angabe über ihre Anzahl. Diese Angaben entstammen einer umfangreichen Legendenbildung, die im 3. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Seit dem 9. Jh. tragen sie die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar. In der christlichen Kunst des Mittelalters und der Renaissance entwickelten sich die drei Könige zu Repräsentanten der damals bekannten drei Erdteile Europa, Afrika und Asien. Damit soll betont werden: Die Geburt Jesus Christi ist ein Geschenk an alle Menschen, weltweit. Die Ausstellung spannt daher den Bogen weiter und zeigt Beispiele, wie Weihnachten in anderen Teilen der Welt gefeiert wird, etwa in Kamerun, in einer Schule in Südindien und in einem Flüchtlingslager in Nord-Kenia für Menschen aus dem Südsudan.

In der Mitte der Ausstellung steht eine prunkvoll geschnitzte Kiste, gefüllt mit Weihrauch – ein Geschenk von Vertretern des Sultanats Oman an Landesbischof July, das anlässlich eines Besuchs im Jahr 2013 übereicht wurde. Wer etwas sehr Wertvolles gibt, zeigt Wertschätzung. Mittlerweile hat sich eine innige Beziehung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum Oman entwickelt. So wurde für Theologiestudierende aus Deutschland und dem Oman ein Austauschprogramm ins Leben gerufen. In dem islamischen Land herrscht Religionsfreiheit, Christen dürfen ungehindert Gottesdienste feiern und Kirchen bauen.

Die Weihrauchkiste ist ein Beleg für den symbolischen Gehalt von Gaben. Sie bezeugen den Wunsch nach freundschaftlichen und friedlichen Begegnungen – eine wesentliche Voraussetzung für Völkerverständigung und Ökumene.

Die Objekte stammen aus der Musealen Sammlung im Landeskirchlichen Archiv, von der Basler Mission Deutscher Zweig und vom Bischofsbüro.

-

-

Weihrauchkiste aus dem Oman (Foto Kittel/LKAS)

-

-

Weihrauch. Foto: Kittel/LKAS

-

-

Weihnachten in einer Schule in Südindien (Foto Janke/BMDZ)

-

-

Drei Könige, Lithografie um 1880 (Foto: Kittel/LKAS)

-

-

Könige bringen Geschenke, Kamerun 1970 (Foto Stahl/BMDZ)

6. Februar 2019 | Andrea Kittel | Ausstellung, Veranstaltung

Die Ausstellung ist ab 1. Februar im Foyer des Evangelischen Oberkirchenrates in der Gänsheidestraße 4 in Stuttgart zu sehen. Das Foyer ist Montags bis Donnerstags bis 16.00 und Freitags bis 13.00 öffentlich zugänglich.

Die Schau beschäftigt sich mit den verschiedenen Dienstsitzen des Evangelischen Oberkirchenrats. Der erste befand sich in der Alten Kanzlei beim Schloss in Stuttgart, wo bis 1750 die Zentralbehörden des Herzogtums Württemberg untergebracht waren. Im 18. Jahrhundert mehrten sich die Klagen über Raummangel, Akten mussten an verschiedenen Standorten provisorisch untergebracht werden. Die Situation wurde auch danach nicht besser. Im 19. Jahrhundert galt die Kirchenleitung nur noch als Anhängsel der Staatsverwaltung und wurde bei der Raumverteilung nachrangig behandelt. In dieser Zeit gab es mehrere Umzüge und Notlösungen. 1901 war der Saal der Registratur so überfüllt, dass sich der Fußboden bog. Manche Oberkirchenräte teilten sich ein Zimmer oder mussten gar im Sitzungssaal arbeiten. Der Einzug in das ehemalige Hauptpostamtsgebäude am Alten Postplatz im Jahr 1921 versprach endlich eine Verbesserung. Dennoch spielte man 1930 mit dem Gedanken, einen Neubau für die eigenen Anforderungen zu wagen. Vorsorglich wurde damals das Haidle’sche Gelände auf der Stuttgarter Gänsheide erworben. Kriegsbedingt folgten ab 1943 jedoch weitere Notbehelfe, die auch noch lange nach dem Krieg bestanden. Erst 1957 wurde auf der Gänsheide ein eigenes Dienstgebäude gebaut, das 1988 mit einem Erweiterungsbau versehen wurde – die aktuellen Räumlichkeiten des Evangelischen Oberkirchenrats.

Die Ausstellung zeigt Pläne, Fotografien und Zeitdokumente aus der bewegten Geschichte der Suche nach adäquatem Raum für die Kirchenleitung und ihre Verwaltung.

-

-

Gänsheide 1957

-

-

Gänsheide Plan 1930

-

-

Alter Postplatz 1938

-

-

Telefonzentrale 1938

-

-

Versetzung Christopherus 1986

-

-

Aufbau der Ausstellung

Der neue Auszubildende-Jahrgang des Evangelischen Oberkirchenrats war bereits an seinem dritten Tag in Stuttgart-Möhringen, um einen Einblick in die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek sowie das Evangelische Archiv Baden und Württemberg zu erhalten.

Der neue Auszubildende-Jahrgang des Evangelischen Oberkirchenrats war bereits an seinem dritten Tag in Stuttgart-Möhringen, um einen Einblick in die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek sowie das Evangelische Archiv Baden und Württemberg zu erhalten. In anderthalb Stunden konnten die Auszubildenden sich eine Vorstellung von den Aufgaben dieser beiden Einrichtungen verschaffen und die Frage beantwortet werden, warum sie ein wichtiger Teil der Württembergischen und auch Badischen Landeskirche und damit der beiden Evangelischen Oberkirchenräte (Baden: EOK; Württemberg: OKR) sind.

In anderthalb Stunden konnten die Auszubildenden sich eine Vorstellung von den Aufgaben dieser beiden Einrichtungen verschaffen und die Frage beantwortet werden, warum sie ein wichtiger Teil der Württembergischen und auch Badischen Landeskirche und damit der beiden Evangelischen Oberkirchenräte (Baden: EOK; Württemberg: OKR) sind.