Artikel in Serie Nachkriegszeit

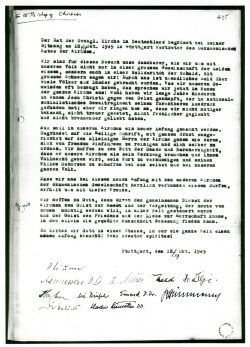

15. Januar 2021 | Johannes Grützmacher | Serie Nachkriegszeit

Schon kurz nach Kriegsbeginn 1939 hatte der Evangelische Oberkirchenrat verfügt, dass alle Unterlagen gesammelt werden sollten, die die Rolle der Kirche im Krieg beleuchten könnten. Man stellte sich dabei vor allem vor, es würde um die Beteiligung von Geistlichen oder von Pfarrerssöhnen am Kriegsgeschehen gehen. Spätestens ab 1944 gingen aus allen Ecken der Landeskirche aber ganz andere Berichte ein: In knappen, oft atemlosen Berichten ging es um Fliegerschäden an kirchlichen Gebäuden, um die Einnahme der Orte, um Kampfhandlungen und das Verhalten der Besatzungstruppen, um Plünderungen und Vergewaltigungen, aber auch um Rettung und Bewahrung. In den chaotischen Tagen der unmittelbaren Nachkriegszeit waren die Pfarrämter oft genug das einzig Beständige. Der Waldenbucher Pfarrer Georg Pfäfflin schreibt: „Da plötzlich alle anderen Aemter ausgeschaltet sind, hatte ich für alles zu sorgen.“ (LKAS A 126, Nr. 2716, Qu. 469)

Zwei Jahre später, im April 1947, beauftragte die Kirchenleitung alle württembergischen Gemeinden, die Zeit des Nationalsozialismus, des Kriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit in einer Kriegschronik zu dokumentieren. Sie gab dafür ein Schema vor, an dem sich die Gemeinden orientieren sollten. Viele Pfarrer kamen der Anweisung nicht nach: Teils hatten sie schlicht keine Zeit, teils schreckten sie aber auch davor zurück, Gemeindeglieder bloßzustellen. Es kamen aber bis zum Abschluss der Aktion im Jahre 1957 immerhin ungefähr 250 Kriegschroniken zusammen. Ihr Umfang reicht von einer Seite bis über fünfzig Seiten, und ihre Qualität schwankt enorm. Insgesamt bilden sie aber eine einzigartige Quelle für die lokale Geschichte der NS-Zeit.

Eine solche Chronik verfasste auch der bereits genannte Waldenbucher Pfarrer Georg Pfäfflin. Pfäfflin, Jahrgang 1908, hatte einige Jahre in der Auslandsgemeinde in Lima/Peru verbracht, bevor er 1943 Pfarrer in Waldenbuch wurde. Er hatte den Kirchenkampf in Waldenbuch nicht miterlebt und erwähnt jene Zeit in seiner Kriegschronik nicht. Sein Bericht aus dem Jahre 1952 weicht vom vorgegebenen Schema ab und konzentriert sich in der Form „einiger Ergänzungen“ auf wenige Aspekte. So ist er einer der wenigen, die klarstellen, dass man um die Verfolgung und Ermordung der Juden wissen konnte: „so wußten wir doch genug, u. nicht nur der Pfarrer, auch die hellhörigen in der Gemeinde wußten genug.“ (hier und im Folgenden LKAS A 126, Nr. 145)

Und er war einer der mutigen Menschen, die sich im Rahmen der Württembergischen Pfarrhauskette an der Rettung von verfolgten Juden beteiligte. Pfäfflin berichtet, wie er gerade über Matthäus 25,31ff. saß („Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.“), als die Bitte an ihn herangetragen wurde, einer verfolgten Jüdin, Elfriede Friedemann alias Ella Braun, Unterschlupf zu gewähren. Das Risiko war ihm bewusst, er empfand das als seine „schwerste persönliche Prüfung“. Er zog zwei seiner Kirchengemeinderäte ins Vertrauen und erfuhr auch von Dekan Kopp Unterstützung, konnte aber weder seiner Gemeinde trauen noch seinen Kollegen, denn „ein großer Teil der Amtsbrüder hätte einen nicht verstanden u. einzelne – es tut mir leid, das zu schreiben – hätten es vielleicht nicht lassen können zu verraten.“ Nach der Verhaftung von Richard Gölz musste auch Pfäfflin jederzeit damit rechnen, aufzufliegen.

Einen besonderen Eindruck machten offenbar die letzten Durchmärsche deutscher Truppen. Pfäfflin schreibt: „Erschütternd war der Durchzug der letzten deutschen Truppen, ein geschlagenes Heer.“ Dieser Eindruck findet sich in vielen Kriegschroniken wieder, in Winnenden schildert Pfarrer Pfeiffer, wie die Truppen durch den Ort ziehen, „todmüde und schweigend […] Es war ein trauriger Anblick, die Zeichen völliger Auflösung“ (LKAS A 126, Nr. 298).

Während Waldenbuch bei der Beschießung und Einnahme des Orts noch verhältnismäßig glimpflich davonkam, litt die Bevölkerung stark unter den ersten Tagen der Besatzung, unter Plünderungen und Vergewaltigungen. Vor allem die oft bei den ersten Truppen eingesetzten marokkanischen Angehörigen der französischen Armee blieben in diesem Kontext im kollektiven Gedächtnis verankert. Oft genug hatte das auch mit einem rassistischen Blick zu tun. Pfäfflins Ton ist ein anderer – er macht sich diesen eklatant rassistischen (und die Realität über die deutschen Truppen verleugnenden) Blick so nicht zu eigen. Dennoch schildert er die Situation in den ersten Besatzungstagen drastisch: „Aber so sehr sie unser Haus schonten, so räuberisch u. grausam ging es nun in den andern Häuser[n] zu. Die Hilfeschrei[e] gingen schrill durch die Stadt.“ Ein 16-jähriges Mädchen wurde 17 Mal vergewaltigt. Zwei andere Vergewaltigungen seien abgebrochen worden, als die Opfer anfingen zu beten. Auch hier bewies sich Pfäfflin als zupackend und brachte die vergewaltigten Frauen mit einem Fuhrwerk in die Tübinger Frauenklinik. Vor dem Hintergrund dieser Erlebnisse wurde die Übernahme der Besetzung durch die amerikanische Armee in Waldenbuch mit Erleichterung aufgenommen.

Es macht den Reiz der Kriegschroniken aus, dass sie Teil eines großen, bunten Gesamtbilds sind und zugleich ganz individuell über lokale Verhältnisse berichten. Aus der Waldenbucher Kriegschronik spricht ein Mann von tiefer Frömmigkeit, der die Schwierigkeiten jener Kriegs- und Nachkriegszeit konsequent aus seinem Glauben heraus deutet und danach handelt. Pfäfflin wurde später Pfarrer in der Gedächtniskirchengemeinde in Stuttgart, 1952 dann Dekan in Aalen und 1967 in Bad Cannstatt, bevor er 1972 bei einem Unfall ums Leben kam.

Das Landeskirchliche Archiv hat den gesamten Bestand der überlieferten Kriegschroniken digitalisieren lassen und wird ihn, sobald die technischen Voraussetzungen gegeben sind, online zugänglich machen.

-

-

LKAS, A 126, Nr. 298, Kriegschronik Waldenbuch

-

-

-

-

21. Dezember 2020 | Dorothea Besch | Serie Nachkriegszeit

Als infolge des Zweiten Weltkriegs unzählige Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Osten nach Deutschland strömten, wurden sie von der Bevölkerung keineswegs mit offenen Armen empfangen. Sie wurden als „Rucksackdeutsche“ beschimpft und mit Argwohn betrachtet. Kleidung, Bräuche, Kochgewohnheiten, Dialekte, Konfessionen – alles erschien fremd.

Woher kamen die Menschen, die eine neue Heimat im zerstörten Deutschland suchten? Wie hatten sie gelebt, gearbeitet, gewohnt? In welchen Berufen waren sie ausgebildet worden, welches Handwerk hatten sie erlernt?

Um die einstigen Lebenswelten der Flüchtlinge näherzubringen und dabei Vorurteile abzubauen, finanzierte das Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Württemberg 1948 eine Ausstellung mit dem Titel „Wer wir sind“. Die sogenannten Neubürger hatten die Möglichkeit, sich und ihre Heimat durch Schnitzereien, Fotos, Trachten und Handarbeiten darzustellen. „Wer diese Ausstellung gesehen hat, der musste ein anderes Bild von den Heimatvertriebenen bekommen“, resümierte der Monatsbrief des Hilfswerks nach Abschluss der Ausstellung. Ziel der Schau war die Einsicht, „dass diese Bauern und Handwerker für uns keine Fremdlinge sein können.“ Die in Hilfskomitees organisierten Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen, Banater Schwaben, Bessarabier und Dobruschdadeutsche beteiligten sich an der Ausstellungskonzeption. In 18 württembergischen Städten wurde die Ausstellung gezeigt und in Feierstunden und Gottesdiensten eröffnet. Eine Brücke des gegenseitigen Verstehens und der christlichen Nächstenliebe sollte gebaut werden. Die Alteingesessenen konnten mit dem Besuch der Ausstellung deutlich machen, „daß man hierzulande nicht ohne Herz ist und immer mehr zu tun gewillt ist, das materielle und das seelische Leiden der Brüder und Schwestern zu lindern und ihnen eine wirkliche Heimat in unserem armen und gequälten Land zu bereiten.“

Der Verlust der Heimat und die Traumatisierung der rund 600 000 Vertriebenen (in Württemberg, bis 1948), vor allem aus Rumänien und Jugoslawien, erfuhren durch die Schau ein gewisses Maß an Anerkennung. Um Verständigung werbend, versäumte man im Bericht im Monatsbrief des Hilfswerks nicht, das Leid und die schwierigen Lebensumstände der Altbürger in die Waagschale zu werfen.

Die Ausstellung als Experiment für den kulturellen Austausch und als Brückenschlag zwischen Alt- und Neubürger*innen wurde mit rund 50 000 Besucher*innen als „gesegneter Erfolg“ verbucht.

Quellen:

Unser Monatsbrief. Hilfswerk der Evang. Landeskirche in Württemberg, 2. Jahrgang, November 1948.

L1, Nr. 3455 (U 954)

L1, Nr. 305

Matthias Beer, Die ‚Flüchtlingsforschung‘ zum deutschen Südwesten. Anmerkungen und Thesen, in: Rainer Bendel/Abraham Kustermann (HG.), Die kirchliche Integration der Vertriebenen im Südwesten nach 1945, Berlin 2010, S. 197-211.

Beitragsbild: Handarbeiten der Siebenbürger Sachsen aus Rumänien

-

-

Ausstellungsprogramm, Vorderseite, LKAS, L 1 Nr. 305

-

-

Ausstellungsprogramm Rückseite, LKAS, L 1 Nr. 305

-

-

LKAS, U 954 (koloriert)

-

-

LKAS, U 954 (koloriert)

-

-

LKAS, U 954 (koloriert)

-

-

LKAS, U 637-35

-

-

Keramik der Siebenbürger Sachsen aus Rumänien

-

-

Stickereien der Siebenbürger Sachsen

15. Dezember 2020 | Dorothea Besch | Serie Nachkriegszeit

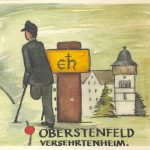

Eineinhalb Millionen kriegsversehrter Menschen lebten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland. Es waren zumeist Soldaten, die ohne Arme oder Beine aus dem Krieg zurückkamen, viele hatten durch Kriegseinwirkungen ihr Augenlicht oder ihr Hörvermögen verloren, hatten Gesichts- oder Hirnverletzungen. Aber auch eine große Anzahl von Zivilisten wurden bei den Bombardierungen der Städte an Leib und Seele versehrt. Für all diese Menschen stellte sich die Frage, wie ein Leben bewerkstelligt werden sollte, ohne sehen, laufen oder Dinge in die Hand nehmen zu können? Wie konnte Anschluss an das Berufsleben, an das Leben in Friedenszeiten überhaupt gefunden werden? Um diese vom Krieg gezeichneten Menschen aufzufangen und beruflich zu fördern, gründete das Evangelische Hilfswerk – die spätere Diakonie – 1945 ein Versehrtenheim in Oberstenfeld. Ein Jahr später wurde in Isny ein zweites Heim in Betrieb genommen. Hier bestand die Möglichkeit einer Berufsausbildung zum Maler, Schreiner, Schuh- oder Korbmacher. Tägliche Andachten und seelsorgerliche Angebote sowie Vorträge und Freizeiten sollten das psychische Wohlergehen der Heimbewohner unterstützen und ihnen helfen, wieder ins Leben zu finden. Durch die arbeitstherapeutischen Angebote und die Möglichkeit, eine Berufsausbildung zu machen, konnten viele Heimbewohner Selbstvertrauen gewinnen und nach mehreren Jahren Heimaufenthalt wieder ein selbständiges Leben führen. Speziell für traumatisierte Menschen war im Versehrtenheim Isny als beschäftigungs- und arbeitstherapeutische Maßnahme seit 1952 ein landwirtschaftlicher Betrieb angegliedert worden. Während das Versehrtenheim in Oberstenfeld 1950 aufgegeben wurde, erweiterte die Einrichtung in Isny ihre Werkstätten. Das Heim existiert bis heute als „Stephanuswerk“ für Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Quellen:

L1 Nr. 296, 297, 379

A 126 Nr. 3150

Unser Monatsbrief, Hilfswerk der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, November 1949

Herbert Keller (Hrsg.), 10 Jahre Hilfswerk der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Stuttgart 1955

-

-

LKAS, Bildersammlung, P 8684 Holzarbeiten im Versehrtenheim Oberstenfeld

-

-

LKAS, Bildersammlung, P 8850.3 Hilfsmittel zur Rasur im Versehrtenheim Isny

-

-

LKAS, Bildersammlung, P 8683 Empfang im Versehrtenheim Oberstenfeld

-

-

LKAS, Bildersammlung, P 8849.1 So junge Kriegsversehrte im Versehrtenheim in Isny

8. Dezember 2020 | Andreas Butz | Serie Nachkriegszeit

In der Nachkriegszeit mussten viele Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland als Halbwaisen aufwachsen, da die Väter als Wehrmachtssoldaten gefallen waren. Normalerweise haben dann die Mütter die Kinder allein betreut. Allerdings gab es auch Mütter, die dazu aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage waren, oder Kinder, die während der Kriegswirren am Ende des Krieges beide Eltern verloren hatten, also zu Vollwaisen wurden. Das evangelische Hilfswerk in Württemberg richtete für diese vom Schicksal schwer getroffenen und oft traumatisierten Kinder eine Knabenheimschule in Kleinglattbach bei Vaihingen an der Enz ein.

In der archivischen Überlieferung dieser Einrichtung finden sich etliche Beschreibungen dieser Schicksale, von denen wir drei herausgreifen:

1) T.K., ein 14-jähriger, 1933 in Ödenburg (Sopron) in Ungarn geborener Junge kam am 6. Juli 1946 in die Knabenheimschule. 1944 musste er beim Vormarsch der Russen seine Heimat verlassen und verbrachte die Zeit dazwischen in verschiedenen Lagern. Dreckig, zerlumpt und unterernährt kam er zusammen mit fünf anderen Jungen in Kleinglattbach an. Nach einer Dusche und mit neuen Kleidern kamen nette und saubere Jungen zum Vorschein. Er hat dann durch eine wundersame Fügung seine Eltern wiedergefunden. Nach drei Wochen wurde er aber wieder in die Knabenheimschule aufgenommen.

2) Vier Brüder aus Oberschlesien (Horst, geb. 1933, Heinz, geb. 1934, Egon, geb. 1935, Gottlieb, geb. 1937) kamen als Halbwaisen in die Heimschule. Der Vater war in einem KZ umgekommen. Die alleinerziehende Mutter, die noch einen kleinen Buben und zwei kleine Mädchen zu versorgen hatte, war mit der Betreuung ihrer Kinder überfordert. Die Jungen scheinen auch unterernährt angekommen zu sein.

3) E.T. war 1935 in Schönborn (heute Novo Selo), einem damals von Deutschen besiedelten Ort in Bosnien, geboren. Der Vater betrieb dort eine kleine Zuckerbäckerei. Die Erinnerung an den nächtlichen Überfall von Partisanen auf das Dorf und die damals erfolgte sofortige Vertreibung der Bewohner hat ihn traumatisiert. Seine Eltern waren nun ausgezehrt und krank und konnten sich nicht ausreichend um ihn kümmern. Der Vater lebte in einem Flüchtlingslager, die Mutter war auf unabsehbare Zeit zur Erholung verschickt.

In den Akten findet sich auch eine erstaunliche, fast filmreife Geschichte. An einem Sonntag im Sommer 1946 machte eine zwölfköpfige Gruppe der Heimschule eine Ausflugswanderung zum nahen Aussichtsturm Eselsburg. In die Balken des hölzernen Turms waren wie so üblich die verschiedensten Namen eingeritzt. Zu seiner großen Überraschung entdeckte ein Junge darunter auch den Namen seines Vaters. Dabei stand auch ein Ortsname. Zunächst war unklar, ob das nur eine zufällige Namensgleichheit war. Aber der Sache musste nachgegangen werden. Deshalb wurde der Junge zusammen mit zwei anderen Schülern als Begleiter in den genannten Ort geschickt, der sich in etwa einer Stunde Fußmarsch von Kleinglattbach entfernt befand. Sie sollten sich dort beim Pfarrer erkundigen, ob er die Person kenne und, wenn ja, um wen es sich handle. Wie sich mit Hilfe des Pfarrers herausstellte, war diese Person tatsächlich der Vater des Jungen. Es kam dann zu einer tränenreichen Begegnung im Pfarrhaus. Nach der Entlassung aus dreijähriger russischer Gefangenschaft war der Vater in diesem Dorf in Württemberg untergekommen. Der in Ungarn geborene Sohn, dessen Mutter inzwischen nicht mehr am Leben war, war 1946 als Waise in Kleinglattbach aufgenommen worden. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, war die Freude in der Heimschule insgesamt sehr groß, als der Junge am Abend tatsächlich zusammen mit seinem Vater zurückkam.

Der Standort der Knabenheimschule waren während der ersten drei Jahre ihres Bestehens (1946-1948) angemietete Räume im Hofgut der Familie von Neurath in Kleinglattbach, die unmittelbar davor interimsweise vom Seminar Blaubeuren genutzt worden waren. Leiter der Schule war Dr. Willibald Heldt (1900-1968), ein baltendeutscher ehemaliger Schuldirektor aus Estland, dem nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft die Rückkehr in seine Heimat nicht mehr möglich war.

Bei Aufnahme der Arbeit im Februar 1946 konnten bereits 20 Jungen, die auf der Flucht ihre Eltern verloren hatten, aufgenommen werden. Die Schule bot Unterkunft für etwa 65 Schüler, die sich in ihrer Freizeit im Chor und Streichorchester einbringen oder sportlich betätigen konnten. Die Schüler legten im Garten Beete an. Die eigentliche Verpflegung wurde durch das Evangelische Hilfswerk bereitgestellt. Insgesamt 126 Schüler konnten bis 1948 in der Heimschule untergebracht werden. 1948 wurde der Schulbetrieb mit 60 Schülern in die Laufenmühle bei Welzheim verlegt. Aus finanziellen Gründen wurde die Arbeit 1949 eingestellt. Die Schüler wurden daraufhin an der Landeswaisenanstalt in Schwäbisch Gmünd und im Evangelischen Landeserziehungsheim Urspring untergebracht und konnten dort ihre Schulausbildung vollenden.

Quellen: LKAS, L 1, Nr. 2302-2304, 2307.

-

-

Vesperpause

-

-

Junge der Heimschule

-

-

Tagesplan

-

-

Hausaufgaben am Tisch auf der Wohnstube

-

-

Mittagessen im Speisesaal

-

-

Jungen der Heimschule

-

-

Zwei Jungen mit ihrem Vesper vor der Eingangstüre

-

-

Das Hofgut Kleinglattbach

-

-

Schulleiter Heldt mit den Schülern

1. Dezember 2020 | Michael Bing | Serie Nachkriegszeit

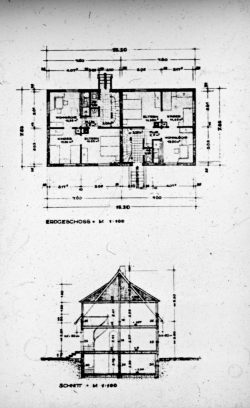

Das Evangelische Hilfswerk war von Anfang an bestrebt, der großen Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg Abhilfe zu schaffen. Die Beschaffung von Baustoffen war zunächst fast unmöglich. Daher begann man 1945 mit dem Bau von Häusern in Lehmbauweise. Diese Bauart kannten viele Flüchtlinge z.B. aus ihrer südosteuropäischen Heimat, so dass sie ihre Erfahrung in das Bauverfahren einbringen konnten. In Kleinbottwar entstand unter Federführung des Hilfswerks eine der ersten Lehmbausiedlungen, und zugleich eine Ausbildungsstätte für diese traditionelle Bauweise. Handgeformte und luftgetrocknete Lehmziegel, die kaum Bindungsmörtel benötigen, dienten als Baumaterial. Nach der Währungsreform 1948 konnte der Wohnungsbau durch staatliche und kirchliche Förderung weiter vorangetrieben werden. Die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft des Hilfswerks der EKD war beratend tätig und stellte Darlehen für Eigenheimbauer bereit. In Württemberg konnten mit Hilfe der Siedlungsgesellschaft bis 1955 etwa 2500 Wohnungen errichtet werden. Um schnell Wohnraum zu schaffen, gründete das Hilfswerk nach dem Krieg die Aktion „Ausbauwohnung“. Diese Wohnungen wurden in bestehenden meist kommunalen Häusern ausgebaut. In Württemberg konnten so 350 Wohnungen für etwa 1200 Flüchtlinge bereitgestellt werden. Landesbischof Martin Haug startete 1952 einen öffentlichen Aufruf: „Seitdem ich von der großen Not in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern gehört habe, kann ich des Nachts nicht mehr ruhig schlafen. Ich bitte dem Ruf des Hilfswerks zu folgen: Jede Gemeinde baut eine Ausbauwohnung für eine heimatvertriebene Familie.“

Quellen:

LKAS, Bildersammlung

OKR Altreg. Generalia 529 b

L 1 Nr. 333, 346, 349, 353

Beitragsbild: Spendenappell des Hilfswerks zur Förderung des Wohnungsbaus

-

-

Wohnungsbau in Eigenregie durch die Siedlungsgesellschaft

-

-

Hausbau in Lehmbauweise

-

-

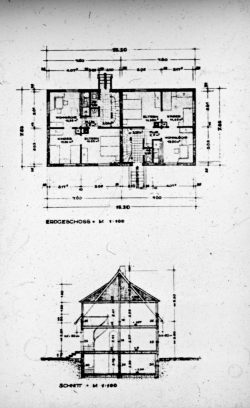

Plan einer Ausbauwohnung

24. November 2020 | Dorothea Besch | Serie Nachkriegszeit

Die Not nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war auch unter den Heranwachsenden und Jugendlichen besonders groß. Ohne jegliche Perspektiven drohten heimat- und elternlose Jugendliche, die in Bunkern und Luftschutzräumen der zerstörten Städte lebten oder ziellos über die Landstraßen zogen, in die Kriminalität abzurutschen. Um dies zu verhindern, engagierte sich das Evangelische Hilfswerk in der Jugendsozialarbeit mit dem Aufbau sogenannter „Gilden“. Dieser Name wurde in Anlehnung an die mittelalterlichen Genossenschaften ausgesucht, die religiöse oder berufliche Ziele verfolgten und sich dabei um das Wohl ihrer Mitglieder sorgten. Dies war auch bei den Aufbaugilden der Fall. Die jungen Menschen sollten in familienähnlichen Gemeinschaften zusammenleben und Halt im christlichen Glauben finden.

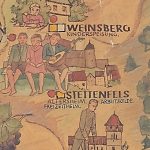

Die erste Aufbaugilde entstand im Februar 1948 auf Schloss Stettenfels bei Heilbronn, als ein Zeichen des Neuanfangs und gleichzeitig als Selbsthilfe zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Hier half die Gilde beim Ausbau eines Altersheims für Flüchtlinge. Die nach und nach entstehenden Gilden wurden zu gemeinnützigen Arbeiten eingesetzt, wie Trümmerbeseitigung, Forst- und Steinbrucharbeiten. In Calw-Stammheim wurde mit Hilfe von Spendengeldern aus der Schweiz eine Gilde aufgebaut, die das beschädigte Freibad wieder instand setzte.

1952 gab es in Württemberg bereits 12 Aufbaugilden. Mit der steigenden Zahl von „Ostflüchtlingen“ aus der DDR wurden nach württembergischem Vorbild auch in Hessen und Nordrhein-Westfalen mehr als 60 Gilden bis Ende 1953 gebaut. Im selben Jahr startete die Mädchengilde in Stuttgart. Zusätzlich entstanden Abiturienten- und Studentengilden, sowie Stadt- und Landgilden. Beim zehnjährigen Jubiläum 1958 wurde von 59 Gilden berichtet, in denen über 11 000 Jugendliche für mindestens ein halbes Jahr mit den westlichen Lebensverhältnissen vertraut gemacht wurden. 1958 existierten im gesamten Bundesgebiet über 120 Gilden. Mit dem Bau der Mauer im August 1961 stoppte der Flüchtlingsstrom aus der DDR. Die Gildenarbeit widmete sich nun spätausgesiedelten Jugendlichen, die mit ihren Eltern aus ehemaligen deutschen Ostgebieten kamen. Um ihnen die Integration in Westdeutschland zu erleichtern, wurden Förderschulen mit Sprachkursen eingerichtet. Die meisten Gilden in Württemberg stellten jedoch ihre Arbeit zu Beginn der 1970er Jahre ein. Lediglich die Heilbronner Aufbaugilde hat sich erhalten und arbeitet bis heute mit jungen Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen eine Betreuung brauchen.

Quellen:

LKAS, L 1, Nr. 93, Nr. 777, Nr. 887, Nr. 1384, Nr. 2300, Nr. 3447

Reinhold Schäffer, Die Gilde – Das Stammheimer Gildenhaus – eine fast vergessene diakonische Einrichtung 1949-1956.

Unser Monatsbrief. Hilfswerk der Evang. Landeskirche in Württemberg, 4. Jahrgang, Februar 1950, S. 2-11.

Monatsbrief. Der Arbeitsgemeinschaft der Diakonischen Werke in der Evang. Landeskirche in Württemberg, 13. Jahrgang, Nr. 2 Februar 1959, S. 2-3.

Gudrun Köpf, Von „Hühnerhofpädagogik“ und Gildenarbeit im Kalten Krieg. Hans Walter Mehlhorn erzählt, in: Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit (Hrsg.), Jugendsozialarbeit im Wandel der Zeit. Eine Bundesarbeitsgemeinschaft wird Fünfzig, Münster 1999, S. 89-92.

Beachten Sie auch den Einstiegsbeitrag dieser Serie.

-

-

U 946/6

-

-

U 942/5

-

-

U 946/16

-

-

U 942/7

-

-

U 942/6

-

-

U 901/30 Mädchengilde beim Volleyballturnier 1961

-

-

U 901/32 Mädchengilde beim Volleyballturnier 1961

17. November 2020 | Dorothea Besch | Serie Nachkriegszeit

Außenansicht Erholungsheim Bergfreude in Scheidegg. LKAS, Bildersammlung, P 8500

Schlafraum, LKAS, Bildersammlung, P 8517

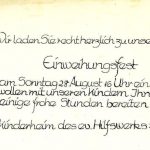

Nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte das Evangelische Hilfswerk in Württemberg (die spätere Diakonie) verschiedene Erholungsheime für Kinder, um geschwächten und von Krankheit bedrohten Kindern einen Erholungsaufenthalt zu ermöglichen. Kinder, die als Spätfolgen des Krieges beispielsweise unter nervösen Erschöpfungszuständen, Wachstumsstörungen, Appetitlosigkeit litten oder der Gefahr einer Tuberkuloseerkrankung ausgesetzt waren, wurden über Gesundheits- und Jugendämter in verschiedene Hilfswerk-Erholungsheime vermittelt. So auch nach Scheidegg, denn das Reizklima in den Allgäuer Bergen sollte für asthmatische und Bronchitis anfällige Kinder gesundheitsfördernd wirken. Im Frühjahr 1948 wurde das evangelische Kindererholungsheim „Bergfreude“ eröffnet und sollte den Kindern auch die christliche Botschaft nahebringen. Der Tagesablauf war strukturiert mit Morgenlied, Tischgebet und Abendsegen, sonntags nahmen die Kinder am Kindergottesdienst teil. In den vier- bis achtwöchigen Kuraufenthalten konnten in Scheidegg jeweils 35 Kinder aus meist benachteiligten Familien im Alter von 5-14 Jahren mit „ausgezeichnete[r] Kost, regelmäßige[r] Tageeinteilung, Liegekuren, Spaziergänge[n] in den angrenzenden Wäldern“ (Anm. 1) wieder zu Kräften kommen. Ob den Kindern dieses Programm gefallen hat, lässt sich aus den Akten nicht wirklich entnehmen. Zumindest die Mittagsruhe erfreute sich keiner großen Beliebtheit, wie im „Scheidegger Lied“ (siehe Anhang) zu lesen ist. Angenommen werden kann, dass die individuellen Bedürfnisse des Kindes vermutlich keine große Rolle gespielt haben. Offensichtlich haben sich die Verantwortlichen in der damaligen Zeit wenig Gedanken darüber gemacht, wie ein fünfjähriges Kind vier- bis acht Wochen ohne vertraute Bezugsperson in einer völlig fremden Umgebung zurechtkommen soll. Kinder mussten zu dieser Zeit einfach funktionieren, sich ein- und unterordnen. Trotzdem wurde nach Angaben im „Monatsbrief der Arbeitsgemeinschaft der diakonischen Werke“ darauf geachtet, „daß sich die Kinder während ihres Aufenthalts geborgen fühlen und die Nestwärme kennen lernen, die sie zu Hause oft vermissen.“ (Anm. 2) Sicherlich gab es Kinder, die sich in der Erholungskur wohlgefühlt und das pädagogische Personal als liebevoll erlebt haben. Es kann jedoch angenommen werden, dass manche Kinder vor allem die „gute Ordnung und feste Zucht“ wahrgenommen haben und unangemessen bestraft wurden, wenn sie eingenässt, nicht aufgegessen oder keine Mittagsruhe halten wollten. Für diese Kinder war ein Kuraufenthalt traumatisch und manche leiden noch heute darunter. Erst in den letzten zwei Jahren wurde das Schicksal der „Verschickungskinder“ in den Medien thematisiert. Daher erreichen auch unser Archiv Anfragen Betroffener zu ihrem Aufenthalt in Erholungsheimen. Leider sind nur wenige Sachakten von einigen Erholungsheimen vorhanden, zumeist ohne Namenslisten anhand derer sich rekonstruieren ließe, wer wann in welchem Erholungsheim untergebracht war.

Anm. 1: L 1 Nr. 689, Zeitungsartikel „Neues Kinderheim in Scheidegg“, ohne Datum. Weitere Informationen in Nr. 686, 690, 2575.

Anm. 2: Monatsbrief der Arbeitsgemeinschaft der diakonischen Werke der evangelischen Landeskirche in Württemberg Nr. 8, August 1959.

Anm. 3: Unser Monatsbrief. Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Württemberg, März 1950. Siehe auch „Unser Monatsbrief Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Württemberg“, August 1949.

Beachten Sie auch den Einstiegsbeitrag dieser Serie.

-

-

L 1 Nr. 689

-

-

L 1 Nr. 689

-

-

L 1 Nr. 689

-

-

L 1 Nr. 689

10. November 2020 | Andreas Butz | Serie Nachkriegszeit

Bei Kriegsende lagen zahlreiche Kirchen in Trümmern. Das betraf vor allem die größeren Städte. Allein in Stuttgart waren 28 Kirchen zerstört oder schwer beschädigt. Es war offensichtlich, dass hier ein Handlungsbedarf bestand. Die Gottesdienste in Privatwohnungen oder unter freiem Himmel stattfinden zu lassen, war mittelfristig keine Option. Es musste ein Wiederaufbau erfolgen, beziehungsweise gottesdienstliche Räume gebaut werden. Das sahen auch die Kirchen im Ausland so, die eine großzügige Unterstützungsbereitschaft signalisierten.

Anfang 1946 ging beim Ökumenischen Rat ein Angebot der Schweizerischen Militärverwaltung ein, insgesamt 35 Baracken zu verkaufen, die dann in Deutschland als Behelfskirchen genutzt werden sollten. Zum Beispiel an die Johannesgemeinde in Stuttgart wurde eine solche Baracke ausgeliefert, die mit 200 Sitzplätzen zwar nicht ausreichte, über die man aber trotzdem froh war.

Die Leitung des Evangelischen Hilfswerks war aber der Auffassung, dass nach einer anderen Lösung gesucht werden müsse. Unter anderem war der Fassungsraum dieser Baracken zu klein.

Dr. Eugen Gerstenmaier, der Leiter des Hilfswerks, trat deshalb an Prof. Otto Bartning mit der Bitte um einen Entwurf für Notkirchen heran. Der Entwurf lag 1946 vor. Bis 1949 wurden bereits 48 solcher Gebäude gespendet, 30 allein vom Lutherischen Weltbund.

Dachbinder, Pfetten, Dachtafeln, Empore, Gestühl, Fenster und Türen wurden in Serien hergestellt, angeliefert und in 1-2 Wochen aufgestellt. Das Mauerwerk, welches von der Gemeinde eingefügt wurde, konnte den reichlich vorhandenen Kriegstrümmern entnommen werden.

Die Ludwig-Hofacker-Kirchengemeinde in Stuttgart entschied sich für eine Kirche nach dem Entwurf Bartnings, genauer: für den Typ B mit angemauertem Chorraum. Der 1950 fertiggestellte Bau war nicht nur ein Provisorium. Er wird noch heute genutzt.

Aber auch andere Architekten entwarfen damals solche Notkirchen. So entschied sich die Stuttgarter Paulusgemeinde im Jahr 1947 für einen Entwurf von Prof. Rudolf Lempp. Diese Notkirche wurde unter Verwendung von Trümmern der alten Pauluskirche am Leipziger Platz gebaut und wird heute als Gotteshaus der griechisch-orthodoxen Gemeinde genutzt.

-

-

Notkirche der Stuttgarter Paulusgemeinde im Bau

-

-

Notkirche der Stuttgarter Pauluskirche. Innenraum nach Fertigstellung.

-

-

Ludwig-Hofacker-Kirche im Bau

-

-

Ludwig-Hofacker-Kirche. Innenraum

Quellen: LKAS, DA Stuttgart, Best.-Nr. 352.

Literatur: Otto Bartning, Die 48 Notkirchen in Deutschland, Heidelberg 1949.

Fotos: Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung

Beachten Sie auch den Einstiegsbeitrag dieser Serie.

3. November 2020 | Andrea Kittel | Nachkriegszeit, Serie Nachkriegszeit, Zeitgeschichte

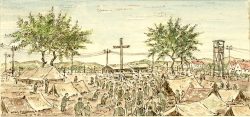

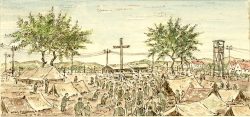

Feldgottesdienst im Kriegsgefangenenlager Böckingen. Kolorierte Federzeichnung von Hermann Fuhrmann, 1945 (Quelle: Stadtarchiv Heilbronn)

Ein Abendmahlskelch aus dem Schrott einer Granate? Eine Hostiendose aus dem Blech eines Ofenschirms? Einen Gottesdienst zu erleben und Abendmahl feiern zu können, bedeutete für Viele nach Ende des Krieges die Hoffnung auf Frieden und Neubeginn. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs war die Materialknappheit so groß, dass man zur Herstellung wichtiger, auch sakraler, Gebrauchsgegenstände nicht wählerisch sein durfte. Man verwendete alles, was aus den Trümmern geborgen werden konnte.

Der Kelch, die Kanne, die Patene und die Hostiendose wurden 1945 von deutschen Kriegsgefangenen im Lager Heilbronn-Böckingen für die Lagergottesdienste gefertigt.

In der Endphase des Zweiten Weltkriegs hatte die 7. US-Armee ab März 1945 große Teile Süddeutschlands erobert. Bei ihrem raschen Vorrücken fielen in kürzester Zeit Hunderttausende deutscher Kriegsgefangener in ihre Hände.

Auf freiem Feld, im Westen des heutigen Heilbronner Stadtteils Böckingen, errichtete die US Army ein anfangs sehr provisorisches Kriegsgefangenenlager. Für die rund 150.000 Gefangenen, die im Mai 1945 dort interniert waren, gab es keine Unterkünfte, zunächst nicht einmal Zelte, und kaum Essen und Wasser. Die offensichtlich problematischen Zustände führten zu spontanen Hilfsaktionen in der Bevölkerung. Der Böckinger evangelische Stadtpfarrer Theodor Zimmermann (1893-1974) nahm in diesen Wochen eine zentrale Rolle bei der Hilfe für die Gefangenen ein. Er sammelte Lebensmittel, Kleidung und Gebrauchsgegenstände. Da die Lager anfangs nicht betreten werden durften, wurden die Spenden, trotz Verbots, teils von amerikanischen Sanitätsoffizieren in das Lager gebracht, teils wurden sie über die Lagerzäune geworfen. Erst am 6. August 1945 genehmigte der amerikanische Chefarzt des Lagers offiziell den Transport von Hilfsgütern.

Sobald es möglich war, errang Pfarrer Theodor Zimmermann eine Sondergenehmigung zum Betreten das Lagers, so dass er dort regelmäßig Gottesdienste abhalten konnte. Die von Kriegsgefangenen gefertigten Vasa Sacra aus Bombenschrott bewahrte er noch lange nach dieser Zeit auf. Für ihn waren sie Zeugnisse für kirchliches Leben in Bedrängnis und Not. Aus seinem Nachlass kamen sie in die Museale Sammlung des Landeskirchlichen Archivs. Dort befinden sich noch weitere ähnliche Objekte von anderen Pfarrern aus Kriegsgefangenenlagern, etwa aus Livorno/Italien, Belgrad/Jugoslawien, Nancy/Frankreich und Mourmelon-Le-Petit/Frankreich.

27. Oktober 2020 | Dorothea Besch | Serie Nachkriegszeit

Die Not in der Nachkriegszeit war auch unter den Studierenden sehr groß. Viele von ihnen waren ausgebombt, hatten ihre Eltern im Krieg verloren und somit weder finanzielle noch emotionale Unterstützung für ihren akademischen Werdegang. Sie lebten in bitterere Armut ohne genügend Nahrungsmittel und Kohlen für den Ofen. Manch einer trug noch drei Jahre nach Kriegsende eine alte Uniform und durchgelaufene Schuhe. Diese Notstände konnten anhand verschiedener Maßnahmen der Evangelische Studentenhilfe ein wenig gelindert werden. Durch Spenden verschiedener amerikanischer Kirchen wurden im Herbst 1945 erstmals Lebensmittel und Bekleidung an notleidende Studierende der Universität Tübingen ausgegeben. Aber auch Lebensmittelsammlungen im ländlichen Raum waren ein wichtiger Beitrag, besonders für die seit 1946 angebotene Abendspeisung im Adolf-Schlatter-Haus. Für einen geringen Betrag – für besonders Bedürftige war die Abendspeisung kostenlos – half sie so manchem Studierenden ohne knurrenden Magen einschlafen zu müssen. Im Wintersemester 1950/51 wurden täglich 270 Karten für die Abendspeisung zu 0,40 DM verkauft, zusätzlich gab es 90 kostenlose Mahlzeiten

Tübinger Honoratioren und Selbständige aus Industrie, Handwerk und Landwirtschaft wurden um Unterstützung gebeten. Manche Tübinger Bürger*innen erklärten sich bereit, einmal in der Woche eineN StudierendeN zum Mittagessen einzuladen. Im Advent 1949 fand erstmals ein öffentlicher Weihnachtsbazar im Adolf-Schlatter-Haus statt, der von Tübinger Geschäften mit Lebensmittel und Gebrauchsgegenständen ausgestattet war. Mit dem Verkauf der Sachspenden in Form von Bleistiften, Kämmen, Likörgläschen, Seifen, Sonnenblumenöl, Bilderrahmen, Pfeifen, Kartoffelreiben und Gabeln konnte die Zahl der „Freitische“ bei der Abendspeisung erhöht werden.

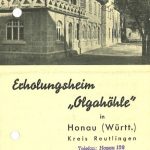

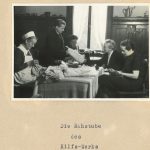

Die Studentenhilfe setzte sich auch mit verschiedenen Gästehäusern und Erholungsheimen in Verbindung, um besonders Bedürftigen oder an Tuberkulose erkrankten Studierenden einen Erholungsurlaub zu ermöglichen. Anhand der finanziellen Unterstützung der deutschen Kirchen konnten umfangreiche Stipendien gewährt werden, zudem wurden Mittel für „Bekleidungsreparaturen“ zur Verfügung gestellt. Es existierte eigens für die Studenten eine Nähstube des Hilfswerks, in der freiwillige Helferinnen die schadhaften Kleidungsstücke von Studierenden ausbesserten, denn auch Kleidung war ein knappes Gut.

Quellen:

GS 7, Nr. 62-65

L 1, Nr. 1895

-

-

Informationsblatt Erholungsheim „Olgahöhle“. LKAS, GS 7, Nr. 63

-

-

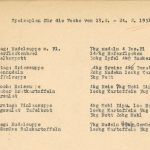

Speiseplan Adolf-Schlatter-Haus 1952. LKAS, GS 7, Nr. 64

-

-

Die Nähstube des Hilfswerks. LKAS, L1, Nr. 1895.

-

-

Aufruf zum Bazar der Evangelischen Studentenhilfe in Tübingen. LKAS, GS 7, Nr. 63

-

-

Lieferschein über verschiedene Nahrungsmittel des Evangelischen Hilfswerks an die Zweigstelle der Studentenhilfe in Tübingen. LKAS, GS 7, Nr. 63.

20. Oktober 2020 | Andreas Butz | Serie Nachkriegszeit

Zu den vielfältigen Aktivitäten des Evangelischen Hilfswerks in Württemberg in der unmittelbaren Nachkriegszeit zählte die Ermöglichung von Erholungsaufenthalten für Kinder. Dies war umso notwendiger, als die Traumatisierung ein Massenphänomen der damaligen Jahre war. Sie hatten in engen Bunkern die Luftangriffe miterlebt. Die oft dramatischen Ereignisse auf der Flucht hatten zahlreiche betroffene Kinder, die nun in Württemberg eine neue Heimat finden mussten, erschüttert und verunsichert. Dazu kamen noch die andauernden tristen Lebensumstände in den zerbombten Städten, wo die Trümmer noch jahrelang sichtbar waren und an den vergangenen Krieg erinnerten. Ruinen gehörten zum Alltag und zur Lebenswelt der Kinder mancher größerer Städte. Eine dieser Erholungsstätten befand sich von 1946 bis 1948 in der Laufenmühle bei Welzheim im Schwäbischen Wald. Das erklärte Ziel des Hilfswerks war es, dort unterernährte und durch Bombennächte und Fluchterlebnisse traumatisierte Kindergruppen zur Erholung für einen jeweils mehrwöchigen, erholsamen und schönen Aufenthalt aufzunehmen. Eine ähnliche Einrichtung befand sich in Neufürstenhütte, ebenfalls im Schwäbisch-Fränkischen Wald.

Die Laufenmühle liegt idyllisch inmitten eines Waldgebietes im Tal der Wieslauf, die der Mühle auch ihren Namen gegeben hat. Der Fluss, wie auch der nördlich davon gelegene Ebnisee diente lange Zeit den Flößern, die auf diesem Weg Holz in Richtung Schorndorf transportierten. Erst um etwa 1900 entstand hier zunächst eine Mahlmühle, dann eine Sägemühle und schließlich ein Ausflugslokal- und Kurbetrieb. Die Wasserkraft wurde dann von der Firma G. Bauknecht genutzt, deren Zwangsarbeiter im zweiten Weltkrieg in den Gebäuden untergebracht waren. Unmittelbar nach dem Krieg diente die Mühle auch einer Flüchtlingsunterbringung.

Ab Juli 1946 wurde ein Teil der Räume des Hauptgebäudes als Kindererholungsheim durch das Evangelische Hilfswerk angemietet. Am 22.7.1946 kam der erste Bus mit 89 erholungsbedürftigen Mädchen an. Bis 13.12.1946 kamen fünf Kindertransporte mit insgesamt 353 Kindern an. Jedes Kind konnte sich 26 Tage im Heim erholen. Die Verpflegung kam vom Hilfswerk, beziehungsweise von den im Hintergrund aktiven Spendern aus Deutschland, den USA, Schweden und der Schweiz.

Im Jahr 1948 wurde das die Knabenheimschule Kleinglattbach, die ebenfalls vom Evangelischen Hilfswerk betrieben wurde, in die Laufenmühle verlegt. Wir werden in einem späteren Blogbeitrag dieser Serie auf diese Einrichtung näher eingehen.

Unser Archiv verwahrt die historische Überlieferung des Evangelischen Hilfswerks in Württemberg in Bestand L 1. Beachten Sie auch den Einstiegsbeitrag dieser Serie.

-

-

Hauptgebäude Laufenmühle im Schwäbischen Wald

-

-

-

Unterbringungsraum (Mittagsruhe)

-

-

-

Kindergruppe auf der Wiese bei der Laufenmühle

13. Oktober 2020 | Andreas Butz | Jubiläum, Serie Nachkriegszeit

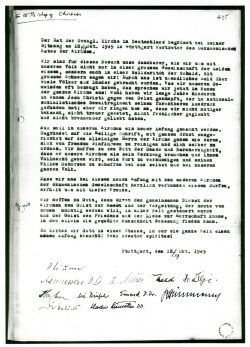

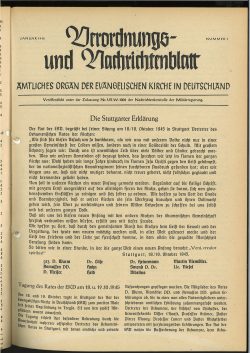

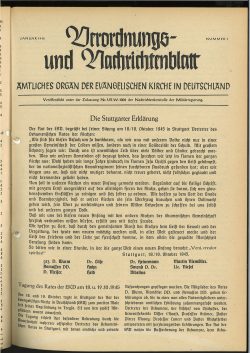

Führende Vertreter der neu gebildeten Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gaben die Stuttgarter Erklärung bei einem Treffen mit Mitgliedern des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) am 18./19. Oktober 1945 in Stuttgart ab. Erstmals bekannte sich die evangelische Kirche Deutschlands darin zu einer Mitschuld am Krieg und an den nationalsozialistischen Verbrechen. Die u. a. vom württembergischen Landesbischof Theophil Wurm unterzeichnete kirchliche Erklärung bekennt: „durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden“. Die Schulderklärung markiert den Neuanfang in den Beziehungen der deutschen evangelischen Kirche mit der ökumenischen Gemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Veröffentlicht wurde die Erklärung zuerst im Kieler Kurier. Im Württembergischen Gemeindeblatt berichtete man davon erst zögerlich zwei Wochen später. Alle Presseorgane unterstanden der Nachrichtenkontrolle der jeweiligen Militärregierung der Alliierten.

Michael Bing vom Landeskirchlichen Archiv stellt anhand von einigen Dokumenten in dem folgenden Clip die Stuttgarter Schulderklärung vor.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

-

-

Unterschriebene Fassung im Nachlass von Bischof Bell in der Lambeth Palace Library in London (Bell Papers: German Church 9, f. 435).

-

-

Kieler Kurier, 27. Oktober 1945

-

-

Verordnungs- und Nachrichten Blatt der EKD, Nr. 1, Januar 1946

Beachten Sie auch den Einstiegsbeitrag dieser Serie.

6. Oktober 2020 | Andrea Kittel | Kunstgeschichte, Museale Sammlung, Nachkriegszeit, Serie Nachkriegszeit, Zeitgeschichte

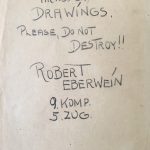

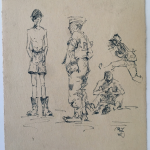

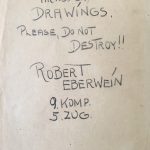

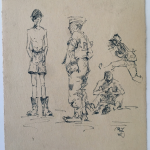

Der Stuttgarter Künstler Robert Eberwein (1909-1972) hat während seiner Kriegsgefangenschaft etliche Zeichnungen vom Lageralltag geschaffen und viele seiner Mitgefangenen porträtiert.

Am 19. April 1945 kam Eberwein in das Durchgangslager Rheinberg, das erste von den Alliierten errichtete Rheinwiesenlager, das von April bis September 1945 bestand. Unter Heranziehung deutscher Kriegsgefangener wurde es von den Amerikanern auf einem westlich von Rheinberg gelegenen 350 ha großes Acker- und Wiesengelände aufgebaut. Umgeben von hohen Stacheldrahtzäunen befanden sich dort acht Einzelcamps ohne jegliche Behausung, sanitäre Anlagen oder Versorgungsstruktur für rund 130.000 Gefangene. Kälte, Hunger, mangelnde Hygiene und fehlende medizinische Versorgung, grassierende Krankheiten und Tod gehörten zum Alltag. Als Eberwein dort ankam, war ihm sofort klar, dass er dieser verzweifelten Lage etwas entgegensetzen musste: er zeichnete. Im Krieg hatte er bereits als Zeichner bei einer Heereseinheit gedient. Nun dokumentierte er die drangvollen Lebensumstände im Lager, das Kampieren unter freiem Himmel, das Anstehen um Essen. Er skizzierte zerfurchte Gesichter, Gefangene beim Wasser holen, beim Waschen oder Schachspielen. Für eine gute Zeichnung bekam er manchmal ein Stückchen Brot.

Vom Durchgangslager Rheinberg kam Eberwein im Juni 1945 in das Kriegsgefangenenlager Auvours bei Le Mans in Frankreich. Dort bekam er immerhin ein Dach über dem Kopf, schlief mit 35 Mann in einem Zelt. Im Lager Auvour machte er mit seinen Skizzen weiter. Da er sich der christlichen Lagergemeinschaft angeschlossen hatte und sein künstlerisches Talent nicht unbemerkt geblieben war, wurde er im Oktober beauftragt, für die Krankenbaracken des Lagers einen Raum als Kapelle auszugestalten. Ein Lichtblick! Er schmückte die Wände mit dem Vaterunser, dem Glaubensbekenntnis und biblischen Motiven. Bis Weihnachten war das Ganze fertig. Doch schon im Januar wurde er mit weiteren 1 000 Mann in ein anderes Lager verlegt. Dort half er noch beim Aufbau und der Einrichtung eines Kirchenzeltes, bis er schließlich im Mai 1946 nach Hause entlassen wurde.

Künstlerischer Werdegang

Eberwein hatte, als Sohn eines Handwerkers, zunächst eine Schreinerlehre absolviert. In den Jahren 1929 bis 1933 besuchte er Zeichenkurse an der Stuttgarter Volkshochschule. Seine Lehrer waren Max Ackermann und Albert Volk. In den 30er Jahren lernt der junge Robert Eberwein durch Max Ackermann das Werk Adolf Hölzels kennen, das ihn nachhaltig beeinflusste. Hölzel rang bereits seit 1906 mit Farbe und Form, um gegenstandslose, freie Kompositionen zu schaffen. Dieses Ringen um eine neue Sprache der Kunst durchzieht auch das Werk von Robert Eberwein.

Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft 1946 arbeitete er zwei Jahre als Zeichenlehrer in Korntal, bis er sich als Maler, Grafiker und Illustrator in Ditzingen niederließ.

In den 1950er und 60er Jahre prägte Eberwein zu einem wesentlichen Teil das Gesicht der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Er war unter anderem Illustrator für den Quell Verlag und das Evangelische Gemeindeblatt, gestaltete Jahreslosungen und entwarf Bildteppiche für die Paramentenwerkstatt.

Die Kraft des Wortes war für das Schaffen Eberweins von wesentlicher Bedeutung. Grafisch gestaltete Bibelworte setzte er nicht nur für die Jahreslosungen um. Auch in seinem künstlerischen Werk wurden für ihn Bild, Schrift und Wort zunehmend zu einer Einheit. In Linolschnitten, Aquarellen, Bleistift-, Kohle- und Kreidezeichnungen setzte er sich – figürlich oder abstrakt – mit biblischen Inhalten und Symbolen auseinander.

Ein großer Teil seines künstlerischen Nachlasses, vor allem die Auftragsarbeiten mit religiösen Inhalten, befindet sich in der Musealen Sammlung im Landeskirchlichen Archiv. Dabei sind auch zwei Mappen mit den Zeichnungen aus der Kriegsgefangenschaft (Inv. Nrn. 93.1676 – 93.1920). Diesen liegt ein handschriftlicher Bericht Eberweins über die Zeit seiner Kriegsgefangenschaft bei (Inv. Nr. 93.1678; 01-02).

Weitere Werke aus dem Schaffen des freien Künstlers befinden sich im Museum der Stadt Ditzingen.

Beachten Sie auch den Einstiegsbeitrag dieser Serie.

-

-

Selbstgebastelte Zeichenmappe mit schriftlichen Aufzeichnungen

-

-

Deckblatt Zeichnungen

-

-

Porträt eines Gefangenen

-

-

„Der Strom“

-

-

Zeltinnenraum Frankreich

-

-

Lageralltag in Rheinberg mit schachspielenden Gefangenen. Im Hintergrund ein Wachtturm.

-

-

Gefangene hinter Stacheldraht

-

-

-

-

-

-

-

Lagergottesdienst

-

-

Schachspielende Gefangene in Rheinberg

-

-

-

„Halt den Dieb!“

-

-

Gefangene mit Aufsichtspersonal

-

-

-

-

Weihnachten 1945 im Gefangenenlager

-

-

Baracke im Lager in Frankreich

-

-

Entwurf für einen Andachtsraum

-

-

Psalm 126

-

-

-

Entwurf Auferstandener Christus

-

-

Eidechs. Mitbewohnerin im Lager

-

-

Mäusestudien. Mittbewohner im Lager

29. September 2020 | Dorothea Besch | Bestand, Serie Nachkriegszeit, Zeitgeschichte

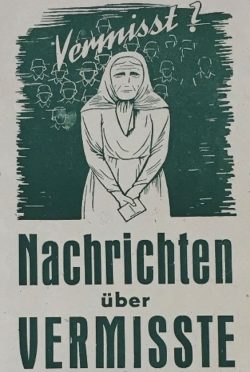

Mütter verloren ihre Kinder, Kinder ihre Mütter, Geschwister, Tanten, Großeltern. Auf dem Treck nach Westen wurden viele Familien auseinandergerissen. Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren Millionen von Menschen in Deutschland zwangsweise auf den Landstraßen und in Städten unterwegs. Es waren vor allem Menschen aus ehemaligen deutschen Ostgebieten, die Haus und Hof verlassen hatten, um sich vor der herannahenden Roten Armee im Westen in Sicherheit zu bringen. Aber auch Soldaten, die sich nach der Kapitulation der Front auf dem Rückweg zu ihren Familien befanden und in den zerbombten Städten weder ihr Haus noch ihre Angehörigen wiederfanden. Sie alle wanderten auf der Suche nach ihren Angehörigen mehr oder weniger ziellos durch das zertrümmerte Deutschland.

Mütter verloren ihre Kinder, Kinder ihre Mütter, Geschwister, Tanten, Großeltern. Auf dem Treck nach Westen wurden viele Familien auseinandergerissen. Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren Millionen von Menschen in Deutschland zwangsweise auf den Landstraßen und in Städten unterwegs. Es waren vor allem Menschen aus ehemaligen deutschen Ostgebieten, die Haus und Hof verlassen hatten, um sich vor der herannahenden Roten Armee im Westen in Sicherheit zu bringen. Aber auch Soldaten, die sich nach der Kapitulation der Front auf dem Rückweg zu ihren Familien befanden und in den zerbombten Städten weder ihr Haus noch ihre Angehörigen wiederfanden. Sie alle wanderten auf der Suche nach ihren Angehörigen mehr oder weniger ziellos durch das zertrümmerte Deutschland.

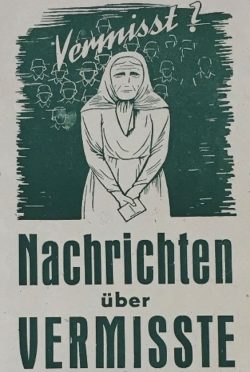

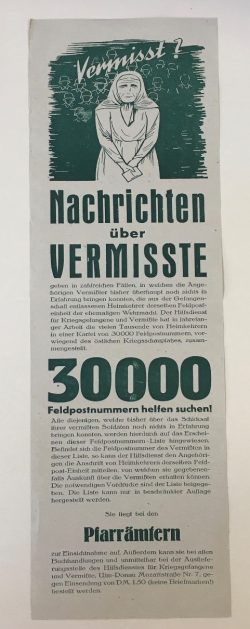

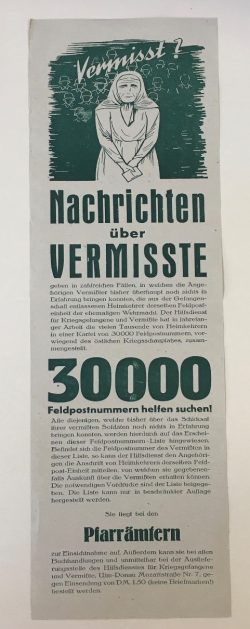

Um in dieser verzweifelten Lage Hilfe zu leisten, wurde ein Suchdienst aufgebaut. Eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus dem Rotem Kreuz, dem Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Caritas, war bis Juni 1948 gemeinsam tätig, danach lag der Suchdienst ausschließlich in den Händen des Roten Kreuzes. Der Suchdienst hatte drei Schwerpunkte:

1) Die Suche nach Kriegsgefangenen, Wehrmachtsvermissten und Verschleppten

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, L1, Nr. 3627.

Heimkehrende aus der Kriegsgefangenschaft wurden nach Namen und Adressen ihrer Kameraden in den Gefangenenlagern befragt. Auf Karteikarten wurden dann Feldpostnummern sowie Nummern der Gefangenlager gesammelt, um Anhaltspunkte über den letzten Aufenthalt des Vermissten geben zu können. Mit der Einrichtung einer „Sammelstelle für Heimkehrer Nachrichten“ konnte eine Auswertung der erhaltenen Nachrichten erfolgen. Bei der Suche nach Kriegsgefangenen und Wehrmachtsvermissten spielten Pfarrämter eine große Rolle. Sie waren für die Einholung und Überbringung von Heimkehrer-Nachrichten von Bedeutung, da sie als Anlaufstelle für Suchanträge fungierten.

2) Flüchtlingssuchdienst

Dem Flüchtlingssuchdienst standen Adressen zur Verfügung, die bei der Erfassung der Neubürger durch die Flüchtlingskommissare aufgenommen wurden. In der englisch und amerikanisch besetzten Zone – Deutschland war von den Alliierten in vier Besatzungszonen aufgeteilt worden, einer englischen, amerikanischen, französischen und sowjetischen Zone – gab es eine Zonenzentrale, die mit dem Suchdienst zusammenarbeitete.

Die Hilfskomitees ehemaliger deutschen Volksgruppen in Nordost- und Südosteuropa, wie z.B. der Siebenbürger Sachsen, Banater Schwaben, der Slowakeideutschen, der Bessarabiendeutschen, Dobruschdadeutschen, und Baltendeutschen erstellten jeweils eine eigene „Heimatkartei“, die sich für viele als hilfreich erweisen sollte.

3) Kindersuchdienst

In Württemberg-Baden umfasste die Kartei des Suchdienstes 2 400 Kinder, die von ihren Angehörigen gesucht wurden und elternlose Kinder, die ihre Familien suchten. Der Großteil der Kinder stammte aus Ost- und Westpreußen und Schlesien. Über Rundfunk, Suchzeitungen und Bildplakaten versuchte der Suchdienst die Kinder ihren Familien zu zuführen. In Württemberg konnten von Mai 1947 bis Februar 1948 jedoch nur 30 Kinder wieder mit ihren Angehörigen vereint werden.

In unserem Archiv befinden sich verschiedene Archivalien über den Suchdienst. Aus dem Bestand des Diakonischen Werks L 1, das seine Wurzel im Evangelischen Hilfswerk hat, stammen das Plakat „Nachrichten über Vermisste“ von 1948, der Fragebogen der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Kirche der Umsiedler und das Formular der Zonenzentrale München. Das ehemalige Internierten-Lagerpfarramt Ludwigsburg mit der Signatur GS 6, dessen Dokumente von 1945 bis 1949 in unserem Archiv verwahrt werden, enthält die abgebildeten Formulare des Roten Kreuzes.

Beachten Sie auch den Einstiegsbeitrag dieser Serie.

-

-

LKAS, GS 6, Nr. 29

-

-

LKAS, L1, Nr. 330

-

-

LKAS, GS 6, Nr. 29

-

-

LKAS, GS 6, Nr. 29

-

-

LKAS, L1, Nr. 330

22. September 2020 | Andrea Kittel | Serie Nachkriegszeit

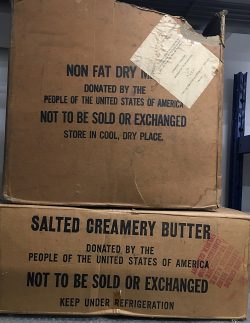

Das „CARE-Paket“ ist zum Symbol geworden für die Hilfe, die den Deutschen nach 1945 aus dem Ausland zuteilwurde. CARE bedeutet „Cooperative for American Remittances to Europe“.

In den ersten Jahren nach dem Krieg war die Ernährungslage in Deutschland dramatisch. Hunger und Auszehrung grassierten überall. Als Strafmaßnahme war von den Alliierten das Verbot verhängt worden, Hilfslieferungen in das besetzte Deutschland zu senden. Doch schon bald betrachteten die Westmächte die leibliche Versorgung der Bevölkerung als Voraussetzung für einen geordneten demokratischen Neuanfang. Deshalb wurde das Verbot im Dezember 1945 aufgehoben.

Vor allem aus den USA kamen Pakete mit hochwertigen Nahrungsmitteln wie Fleisch, Fett, Zucker, Mehl, Reis, Ei- und Milchpulver. Das Evangelische Hilfswerk übernahm in Deutschland die Vermittlung eines großen Teils der Hilfsgüter. Als kirchliche Einrichtung verfügte es über einen Vertrauensvorschuss bei den Besatzungsmächten und verstand es zudem, seine ökumenischen Verbindungen in aller Welt zu nutzen. In Württemberg konnte das Evangelische Hilfswerk über ihre Verteilerstellen bis 1955 rund 4,5 Tonnen Hilfsgüter plus nahezu 65.000 Spendenpakete aus dem Ausland verteilen.

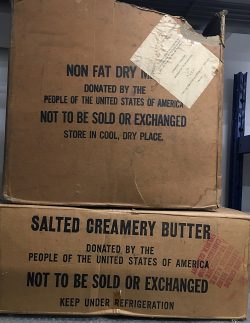

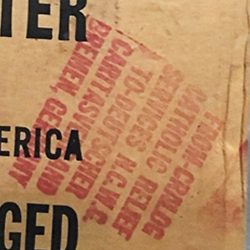

CRALOG – Spenden der Partnerkirchen in Übersee

Ein erheblicher Teil der Spenden, die das Hilfswerk aus dem Ausland erhielt, war den amerikanischen Partnerkirchen und den Mutterkirchen der deutschen Freikirchen zu verdanken. Die beiden hier gezeigten Pakete stammen von der CRALOG, der Dachorganisation der Hilfswerke der amerikanischen Kirchen. CRALOG heißt „Council of Relief Agencies Licensed to Operate in Germany“ (Rat der zur Arbeit in Deutschland zugelassenen Hilfsorganisationen). Eines der Pakete war vom „Lutheran World Relief Inc.“ an das Evangelische Hilfswerk, das andere Paket vom „Catholic Relief Services N.C.W.C.“ an den Caritasverband per Schiff nach Bremen gesandt worden. Im Gegensatz zu CARE ließ CRALOG seine Hilfssendungen ausschließlich durch die deutschen Wohlfahrtsverbände verteilen. Aufgrund dieser nur indirekten Beziehung zur deutschen Bevölkerung erlangte CRALOG im Bewusstsein der Menschen nicht die symbolische Bedeutung wie die CARE-Pakete, obwohl über CRALOG deutlich mehr Hilfsgüter verteilt wurden als durch CARE.

Die beiden leeren Hilfsgüter-Kartons überdauerten in württembergischen Pfarrhäusern, die als Verteilungsstellen des Evangelischen Hilfswerks fungiert hatten. In den Jahren 1994 und 2000 kamen sie mit Aktenlieferungen in die Museale Sammlung des Landeskirchlichen Archivs.

Beachten Sie auch den Einstiegsbeitrag dieser Serie.

-

-

Verteilung von Textilien in der Bezirksstelle in Kirchhausen, 1950

-

-

Um die Lebensmittel- und Bekleidungsspenden sachgemäß aufzunehmen, musste das Evangelische Hilfswerk geeignete Zentrallager einrichten. Von dort aus wurden die Hilfsgüter mit LKWs in die Bezirksstellen, in Heime und Anstalten gebracht.

-

-

Verteilung von Lebensmittelspenden in einer diakonischen Bezirksstelle des Evangelischen Hilfswerks

15. September 2020 | Andrea Kittel | Digitalisierung, Jubiläum, Restaurierung, Serie Nachkriegszeit

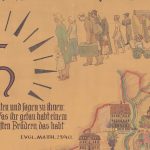

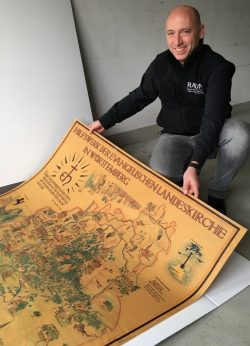

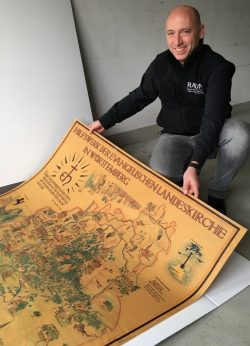

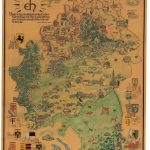

Der Papierrestaurator Matthias Raum brachte uns vor Kurzem das handgemalte Plakat des württembergischen Evangelischen Hilfswerks aus dem Jahr 1948 restauriert zurück.

Der Papierrestaurator Matthias Raum brachte uns vor Kurzem das handgemalte Plakat des württembergischen Evangelischen Hilfswerks aus dem Jahr 1948 restauriert zurück.

Jahrzehntelange Lagerung hatten dem Objekt zugesetzt. Geknickt, eingerissen und verschmutzt kam es ins Landeskirchliche Archiv Stuttgart zusammen mit den Aktenbeständen des Diakonischen Werks Württemberg. Jetzt wurden die Schäden behutsam repariert und das brüchige Papier entsäuert. Das 197×136 cm große Plakat wird nun unter den klimatisch erforderlichen Bedingungen in unserem Magazin sachgerecht in einem Planschrank aufbewahrt. Das Plakat und seine Darstellungen einzelner Hilfseinrichtungen werden uns bis zum Jahresende bei unserer Serie „Nachkriegszeit“ als roter Faden begleiten.

Das Evangelische Hilfswerk

Das Evangelische Hilfswerk wurde auf der Kirchenvertreterkonferenz in Treysa am 23.8.1945 gegründet, um in der unmittelbaren Nachkriegszeit akute Nothilfe zu leisten. Mit der Kapitulation am 8. Mai 1945 endete in Deutschland der Zweite Weltkrieg. Das Land, das zuvor Völkermord und Zerstörung über Europa gebracht hat, lag in Trümmern. Traumatisierte und versehrte Menschen, Kriegswaisen, Heimatlose, Geflüchtete und Vertriebene benötigten Lebensmittel und Kleidung sowie eine erste Unterkunft. Auf EKD-Ebene wurde Eugen Gerstenmaier (1906-1986) mit dem Aufbau des Werks betraut, das Zentralbüro lag in Stuttgart. Die einzelnen Landeskirchen richteten eigene Hauptbüros ein, um über die regionalen kirchlichen Strukturen effektiv Hilfe leisten zu können. So auch in Württemberg. Unter der Leitung von Wilhelm Pressel (1895-1986) wurden landesweit Bezirksverantwortliche berufen und Bezirksbüros aufgebaut. Überall entstanden örtliche Kleiderkammern, Suppenküchen, Lebensmittelausgaben und Beratungsstellen – die Vorläufer der heutigen Diakonischen Bezirksstellen. Daneben errichtete das Hilfswerk Notaufnahmelager für Flüchtlinge und gründete verschiedene Heimeinrichtungen und Aufbaugilden.

Das Evangelische Hilfswerk wirkt heute als Diakonisches Werk weiter.

Wer hat das Plakat gestaltet?

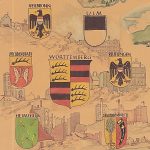

Das Plakat zeigt eine Landkarte von Württemberg, auf der anschaulich sämtliche Einrichtungen und Initiativen des Hilfswerks dargestellt sind, die seit 1945 aufgebaut wurden und am 1.7.1948 noch bestanden. Das mit Tusche gezeichnete und kolorierte Plakat ist signiert mit „Curt Zeh 1947“. Wer ist dieser Curt Zeh? In den Akten des Evangelischen Hilfswerks liegen leider keine eindeutigen Nachweise für den Auftrag an den Künstler vor. Recherchen im Internet führten zu dem Oldenburger Plakatmaler Curt Zeh (1919-2013). Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg stand in enger Verbindung mit der württembergischen Landeskirche, so dass es durchaus vorstellbar war, dass das Evangelische Hilfswerk Württemberg auf der Suche nach einem Gestalter seinerzeit Kontakt dorthin aufgenommen hat. Ein Blick in seine Biografie ließ diese Annahme weiter plausibel erscheinen:

Curt Zeh hatte den Krieg selbst hautnah miterlebt. Mehrfach wurde er schwer verletzt, bei seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft fand er sein elterliches Haus in Leipzig zerbombt vor. In Oldenburg konnte er sich einige Zeit als Schriftenmaler über Wasser halten, indem er in einem Hangar auf dem ehemaligen Fliegerhorst für das britische Militär Grabkreuze der gefallenen britischen Soldaten beschriftete. Ab 1948 arbeitete er schließlich als Werbegestalter und machte sich in den 1950er Jahren einen Namen durch das Malen von großformatigen Kino- und Reklametafeln.

Der Kontakt zur Familie dieses Oldenburger Curt Zeh ließ jedoch Zweifel aufkommen, ob er der Gestalter des Plakats sein kann. Die Signatur in Deutscher Schrift sei, laut seiner Tochter, sehr untypisch – er signierte stets mit „ZEH“ in lateinischen Großbuchstaben. Seine Ehefrau erinnerte sich auch nicht, dass er je davon gesprochen habe, in der Zeit vor ihrer Heirat (1955) einen Auftrag vom Evangelischen Hilfswerk ausgeführt zu haben. Außerdem sei sein Malstil vollkommen anders gewesen. Die Suche nach dem Gestalter war daher nicht abgeschlossen und wir fragten uns, gibt es einen weiteren Künstler mit dem Namen Curt Zeh? Womöglich in Württemberg? Auf dem Sammlermarkt tauchten unlängst zwei Aquarelle mit Darstellungen von Bietigheim und Bad Cannstatt auf, die den gleichen Namensschriftzug tragen, wie das Hilfswerkplakat. Spannend wurde es, als wir Hinweise fanden, dass ein Curt Zeh aus Stuttgart 1952 am Rathaus Münsingen die malerische Gestaltung der Sonnenuhr ausgeführt hatte. Der Kontakt mit dem dortigen Stadtarchiv führte uns tatsächlich zu einem zweiten Curth Zeh: Neben den Aufträgen für die Stadt Münsingen werden in einer Quelle vom 8. 11. 1950 der Auftrag für eine Bildkarte für das Evangelische Hilfswerk erwähnt. Auch wenn immer noch kein eindeutiger Beweis vorliegt, kann diese Information als Indiz gewertet werden, dass der Stuttgarter Curt Zeh auch schon 1947 mit dem Evangelische Hilfswerk in Kontakt war und damals den Auftrag für das großformatige Plakat erhalten hat.

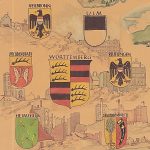

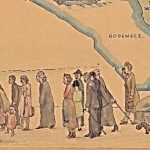

Die Motive auf dem Plakat

Die Illustrationen auf dem Plakat spiegeln die Nöte und Hilfsleistungen der ersten drei Nachkriegsjahre in Württemberg wider. Die Landkarte Württembergs wird rechts und links unten eingerahmt von zerstörten Städten. Ihre Wahrzeichen liegen in Trümmern. In ihren Ruinen sind sie sich merkwürdig ähnlich, so dass der Illustrator die Stadtwappen als erkennbare Insignien und Reste des einstigen Stolzes dazu gesellte: Heilbronn, Ulm, Freudenstadt, Reutlingen, Heimsheim, Friedrichshafen, Löwenstein, Weinsberg, Crailsheim…

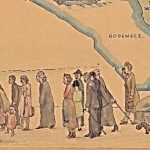

Am oberen und unteren Bildrand sind lange Reihen von Hilfesuchenden dargestellt: Alte, Junge, Versehrte, Kranke, Erschöpfte. Die Menschen oben entsteigen Zugwaggons – offensichtlich auf der Flucht, bepackt mit Bündeln, Koffern und Kisten. Unten kommen sie zu Fuß, schleppen ihr Hab und Gut auf Handkarren oder auf von Ochsengespannen gezogenen Wägen. In diesen Szenen sind all diejenigen dargestellt, an die sich die Arbeit des Hilfswerks richtet. Dazu wird deutlich: Der Arbeitsschwerpunkt lag bei den Millionen von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen, die sich nach der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 auf den Weg in den Westen gemacht hatten. Die Probleme der Versorgung und Unterbringung, der Betreuung und Eingliederung – die Leib- und Seelsorge, waren für das Evangelische Hilfswerk in Württemberg eine immense Herausforderung.

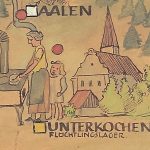

Das zentrale bildbestimmende Motiv des Plakats ist die Karte von Württemberg. Unter anderem werden regionale Besonderheiten hervorgehoben: Wald- Wiesen- Jagd- oder Weinbaugebiete. Die Hauptinformation gilt jedoch den Orten, die Sitz einer Hilfseinrichtung sind. Eine Legende am rechten oberen Bildrand klärt auf, wo es sich um eine „Bezirksstelle“, eine „Einrichtung“ oder eine „Betreuungsstelle“ handelt. Kinderspeisungen gab es an so vielen Orten, dass sich der Illustrator mit dem Piktogramm eines essenden Kindes begnügt, das sich entsprechend wiederholt. Anders, bei Versehrteneinrichtungen wie in Isny und Oberstenfeld, wo einbeinige ehemalige Soldaten etwas individueller auf Krücken abgebildet sind. Das Altersheim in Lorch wird anschaulich durch zwei alte, gebückte Menschen auf einem Bänkchen darstellt. Jugenderholungs- und Freizeiteinrichtungen zeigen fröhliche junge Menschen, lesend, singend, musizierend.

Die Motive des Plakats sind vielgestaltig. In seiner Gesamtkomposition will es nicht nur informieren, sondern auch aufrütteln, sensibel machen für Problemfelder, vor allem aber Hoffnung vermitteln, dass die geleistete und zu leistende Hilfe wiederaufzurichten vermag, was zerstört wurde.

Mit dem Plakat zielte das Evangelische Hilfswerk Württemberg darauf ab, seine Leistungen vorzustellen, um letztendlich Gelder zu akquirieren. In den ersten Jahren nach dem Krieg war der Bedarf an Mitteln für Notleidende enorm und die Werbung um Spenden machte einen Großteil der Arbeit des Hilfswerks aus.

Wer sich das Plakat und seine Motive genauer ansehen möchte, findet die ausführliche Darstellung auf wkgo.de.

Beitrag über das Hilfswerkplakat in Württembergische Kirchengeschichte Online

Beitrag über das Diakonische Werk Württemberg in Württembergische Kirchengeschichte Online

Bestände Diakonie im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart

Einzelne Bildbeispiele der Motive:

-

-

Zerstörte Städte (Plakat links)

-

-

Menschen (Plakat unten rechts)

-

-

Flüchtlingslager

-

-

Menschen (Plakat oben links)

-

-

Kinderspeisung, Jugendfreizeit, Versehrtenheim, Siedlerausbildungsstätte

-

-

Entlasslager

-

-

Altersheim

-

-

Plakat Gesamtansicht