Artikel in Bestand

9. Februar 2026 | Heinrich Löber | Bestand, Nachlass

16 Jahre nach dem Tod ihres Mannes übergab die Witwe des Haiterbacher Pfarrers Erwin Röger (1912-1989) Ende 2005 unserem Archiv dessen außerordentlichen Predigtnachlass (Sign.: EABW, D 217).

Erwin Röger gehörte zu der Generation, die nach ihrem Studium und der Übernahme erster geistlicher Ämter am Krieg teilnahm: 1940 wurde Röger als Pfarrverweser an der Friedenskirche in Heilbronn zur Wehrmacht eingezogen. Ein Jahr später wurde er in Geißelhardt zum Pfarrer installiert und heiratete zum ersten Mal. 1942 wurde sein Sohn geboren. Röger überlebte den Krieg, war aber bis 1948 in russischer Gefangenschaft und konnte erst nach sieben Jahren nach Geißelhardt zurückkehren. Es folgten Pfarrstellen in Althengstett (1952) und Haitersbach (1966). 1977 trat er in den Ruhestand. Erwin Röger zog in die Heimat seiner zweiten Frau, nach Berlin, kehrte aber 1983 wieder nach Württemberg zurück.

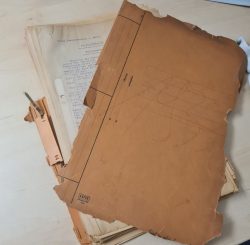

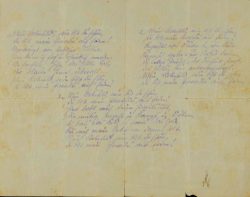

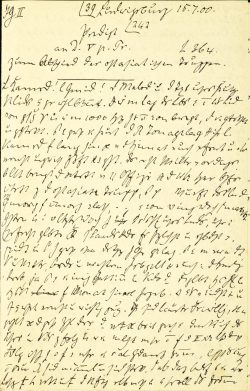

Ein typischer Röger – Predigt- und Gottesdienstmanuskript über Off. 3,14-22 (Geißelhardt, 14.05.1950) (D 217, Nr. 16)

Nicht nur in Berlin, sondern auch in seiner Heimatkirche übernahm Röger als Ruheständler regelmäßig Predigtdienste. Erst ein Jahr vor seinem Tod endete seine Verkündigungstätigkeit. Er war zeitlebens ein Mann der Kirche – deshalb ist diese Überlieferung von 56 Jahren Predigtdienst auch außerordentlich gehaltvoll.

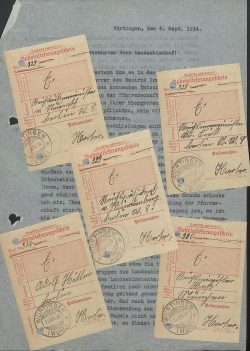

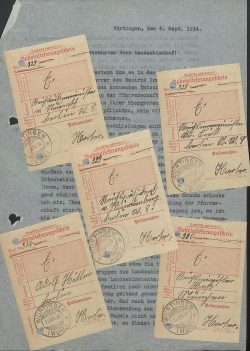

Offenbar war Erwin Röger ein sehr korrekter Mensch: Seine Predigten sind nach biblischen Büchern geordnet und verfügen über Register, Literaturangaben und Verschlagwortung. Dass Röger größtenteils auf Makulatur oder zusammengeschnittene Überweisungsvordrucke u. ä. geschrieben hat, dürfte der Papierknappheit und seiner Sparsamkeit geschuldet sein. Das macht die Auswertung der Predigten nicht einfach.

Ab 1963 sind die Predigtmanuskripte oft mit dem „Wort für die Woche” versehen. Ein Gruß vom Sonntagsgottesdienst‘ bestückt, einem gedruckten Predigtverteilblatt aus den 1960er und 1970er Jahren. Daneben sind Bibliographien, einige theologische Ausarbeitungen und Seminar-Mitschriften (1933/34, 1937) überliefert.

Die insgesamt 26 Akten bilden 0,4 Laufmeter und umfassen den Zeitraum von 1932 bis 1988. Die Erschließungsdaten sind online recherchierbar und die Akten selbst sind in unserem Lesesaal einsehbar.

Auf der Seite der Kirchengemeinde Haiterbach findet sich eine Abbildung von Erwin Röger.

Beitragsbild: Immer dabei, die Kleinstzettel – Predigtmanuskript über 2. Kor. 13,13 (Althengstett, 27.05.1956) (D 217, Nr. 13).

26. Januar 2026 | Gregor Hofmann | Bestand, Zeitgeschichte

Zum Jahresbeginn 2026 hat das Evangelische Archiv Baden und Württemberg (EABW) einen in jeder Hinsicht gewichtigen Zugang gewonnen: Das Archiv der Evangelischen Akademie Bad Boll. Bisher unterhielt die Akademie ein eigenständiges Archiv, nun wird es Teil des EABW.

Herausragender Quellenwert

Durch die Rolle der 1945 gegründeten Evangelischen Akademie Bad Boll als prominenter Bildungs- und Diskussionsort für Kirche, Politik und Gesellschaft kann ihr Archiv von herausragendem Quellenwert für zeitgeschichtliche Forschungen sein.

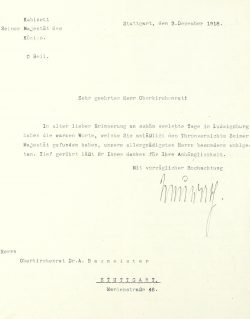

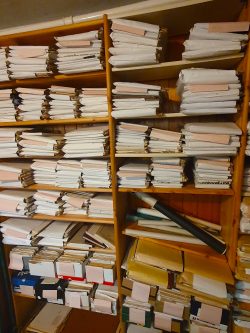

Die Unterlagen dokumentieren unzählige Tagungen und versprechen tiefe Einblicke in das Innere der Akademie. Nicht nur Papier ist überliefert: Ton- und Filmaufnahmen sowie eine umfangreiche Fotosammlung gehören ebenso zum Archiv der Akademie. Insgesamt umfasst das dort verwahrte Archiv- und Zwischenarchivgut über einen Regalkilometer.

Über ein Kilometer Akten, Fotos, Tonbänder

Die Übernahme dieser umfangreichen Überlieferung bedeutet für das EABW natürlich eine Herausforderung. Der Umzug der Unterlagen soll schrittweise in den nächsten Jahren erfolgen. Ihr größerer Teil bleibt zunächst vor Ort – Archiv und Bibliothek in Bad Boll werden weiterhin von den bewährten Kräften Armin Roether und Bettina Ober betreut.

-

-

Armin Roether und Bettina Ober blättern im Gästebuch der Akademie.

-

-

Eine Seite aus dem Gästebuch (1946) mit den Einträgen des Politikwissenschaftlers Dolf Sternberger, des Kirchenhistorikers Hanns Rückert, des Theologen Helmut Thielicke und des Agrarwissenschaftlers Constantin von Dietze.

-

-

Die Tonbändersammlung der Evangelischen Akademie Bad Boll im Magazin des EABW in Stuttgart-Möhringen.

Doch kleinere geschlossene Teilbestände sind bereits nach Stuttgart-Möhringen umgezogen und wurden kurz vor Weihnachten ins dortige Magazin verbracht: Darunter Personalunterlagen, Fotos, Tonbänder, Alben – und das älteste Gästebuch. Auf dessen ersten Seiten trugen sich bald nach der Eröffnung Landesbischof Theophil Wurm oder der damalige Kultusminister Theodor Heuss ein.

Planen, erschließen, digitalisieren

Bis alle diese Neuzugänge im Bestand „K 55 (Evangelische Akademie Bad Boll)“ verzeichnet und online zu recherchieren sind, wird es noch dauern. Mit der Bearbeitung hat das EABW gleichwohl begonnen, die Unterlagen zu den „Soldatentagungen“ in der jungen BRD werden bereits neu erschlossen.

Darüber hinaus laufen die Planungen für weitere Projekte zur Bewertung, Erschließung und Digitalisierung. Dabei stehen auch die Foto- und die Tonbändersammlung im Fokus, denn sie vermitteln besonders anschauliche Eindrücke aus dem Akademieleben. Keine Frage: Der Bestand K 55 wird das EABW auch über das Jahr 2026 hinaus beschäftigen…

19. Januar 2026 | Heinrich Löber | Bestand

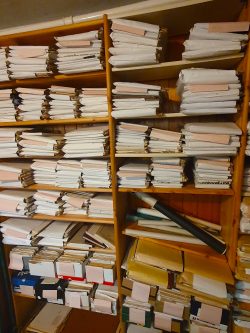

Zustand des „Familienarchiv Eugen Maurer“ vor der Übernahme (Ende 2025). Foto: EABW

Es stellte sich als Glücksfall heraus: Einer der fünf Söhne des württembergischen Pfarrers Eugen Maurer wurde Archivar. So gelangten die Nachlassunterlagen seines Vaters in professionelle Hände. Sie wurden in eine innere Ordnung gebracht und mit einem Inventar versehen. Offensichtlich hat der Sohn mit diesen Unterlagen selbst gearbeitet bzw. sie für seine Fragen und Zwecke griffbereit gemacht und ausgewertet. Dieser war niemand Geringerer als Prof. Dr. Hans-Martin Maurer (1929–2025), der das Hauptstaatsarchiv Stuttgart zuletzt zwanzig Jahre als Direktor leitete. Hans-Martin Maurer betitelte die Unterlagen als „Familienarchiv Eugen Maurer“. In unserem Archiv heißt er fortan „D 211, Nachlass Maurer, Eugen“.

Die übernommenen Unterlagen bestehen vor allem aus Dokumenten aus seiner Zeit als Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg, als Pfarrer in Hattenhofen (1926–1932), Dußlingen (1932–1947), Altbach (1947–1958) und Hausen a. d. Z. (1958–1963), aus der Zeit des Kirchenkampfes in Dußlingen, zum „BK-Kindergarten“ in Dußlingen sowie aus familienhistorischen Dokumenten, zahllosen Briefen, Fotoalben und einem Dutzend Büchern, darunter seine Bibeln und Gesangbücher. Eugen Maurer war Mitglied der Bekennenden Kirche.

Der mit genanntem Findhilfsmittel recherchierbare Bestand (D 211) umfasst reichlich neun Laufmeter und eine Laufzeit von etwa 1883 bis 1992. Das von Hans-Martin Maurer erstellte Inventar ist online einsehbar. Die Akten können nach einer Prüfung der Schutzfristen in unserem Lesesaal einsehbar sein.

Beitragsbild: Eugen Maurer beim Festumzug in Dußlingen anläßlich der Weihe der 4. Glocke (1935), EABW, D211, F11.

12. Januar 2026 | Heinrich Löber | Bestand, Fotografie

Im Jahr 1968 erwarb das Landeskirchliche Archiv Stuttgart zwei Kriegstagebücher aus dem Ersten Weltkrieg, deren Verfasser der württembergische Pfarrer und Dekan Paul Pichler war. Sie bilden dessen Nachlassbestand.

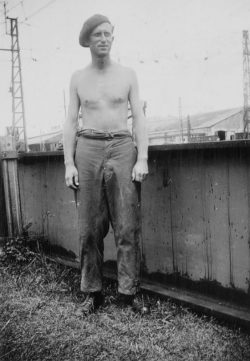

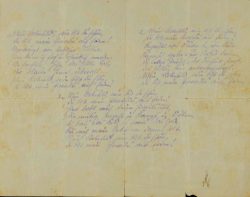

Der 43-jährige Wiernsheimer Pfarrer Pichler wurde mit Kriegsbeginn zunächst als Sanitätsunteroffizier im Reservelazarett II in Heilbronn eingesetzt. Ab Sommer 1915 diente er dann bis Kriegsende als Feldgeistlicher der Königlichen 58. Infanteriedivision. In dieser Zeit hat er Tagebuch geschrieben. 1941/42, als die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ihren „Höhepunkt“ erreicht hatte, brachte Pichler seine Tagebuchaufzeichnungen mit einem Abstand von 25 Jahren in Reinschrift und ergänzte sie mit Briefauszügen, Fotos und Postkarten sowie seinen Predigten. In beiden Büchern bildet die linke Seite das Tagebuch in Reinschrift, während die rechte Seite Platz für Fotografien sowie kommentierende und ergänzende Anmerkungen zum Kriegsgeschehen bietet. Band 2 schließt mit der Reinschrift seiner Predigten ab. Aus der letzten Predigt, die er am 27. Oktober 1918 über Hebr. 13,9 hielt, ist die „deutsche Katastrophe“ deutlich herauszulesen. Sie wurde einen Tag nach der Entlassung von Erich Ludendorff gehalten, der neben Paul von Hindenburg eigentlicher Militärführer war.

Offenbar war Paul Pichler ein sehr korrekter Mensch – seine Tagebucheintragungen lesen sich wie eine illustrierte Kriegschronik. Sie sind militärhistorisch, aber auch kirchen- und theologiegeschichtlich als eine herausragende Quelle zu bewerten.

Der Nachlassbestand Paul Pichler (D 7) umfasst nur diese beiden Bücher. Die Erschließungsdaten sind online recherchierbar und die Akten selbst sind in unserem Lesesaal einsehbar.

-

-

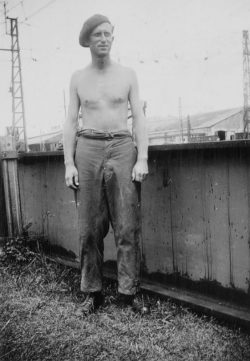

Paul Pichler nach seiner Heimkehr mit Hund in seiner Gartenlaube (1918), EABW, D 7, Nr. 2

-

-

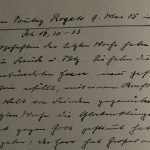

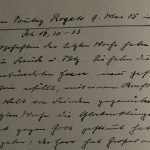

Predigtanfang der Rogate 1915 gehaltenen Predigt, D 7, Nr. 2

-

-

Postkarte des im August 1914 zerstörten Ortes Reiningen, EABW, D 7, Nr. 1

-

-

Gottesdienst in der zerstörten Kirche Reiningen im Elsaß (Rogate 1915), EABW, D 7, Nr. 1

15. Dezember 2025 | David Berthele | Bestand

Das spannende an der Aufgabe der Erfassung eines Nachlasses ist der Kontakt mit einer längst verschiedenen Person: Der Erfasser, die Erfasserin taucht mit jedem Dokument, dass er oder sie in den Händen hält, ein in ein Stück Zeitgeschichte. Doch nicht nur: Es kommt zu einer Begegnung, wenn nicht sogar einer Berührung. Ist der Gegenstand der Erfassung dann auch noch von persönlicher Natur, so scheint das Tor zwischen Heute und Gestern weit offen; die Grenzen verschwimmen, man wird also selbst zum Betrachter, wenn nicht Teilnehmer an der Geschichte, sei sie von persönlichem oder weltlichem Wesen.

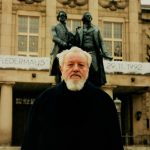

So oder so ähnlich er ging es mir bei der Erfassung meines letzten Nachlasses, der jedoch keine Ansammlung der fernen Geschichte, ein Portal in ein längst vergangenes Jahrhundert darstellt, sondern die Hinterlassenschaften eines Mannes, welche bei der Erscheinung dieses Blogbeitrages noch keine 10 Jahre verstorben ist: Der Name der Person: Bernhard Reusch (1929-2017), Pfarrer in Ostdorf (1960-1970), an der Föhrichkirche Feuerbach (1970-1984), und in Dettingen an der Erms (1984-1993). Ein Name, der, aufgrund der kurzen Zeitspanne von der Gegenwart bis zum Ableben Pfarrer Reuschs, in den Gemeinden noch immer wie eine Erinnerung von den Vortagen, wie ein Gesicht des Gestern, wirken muss: an einen Pfarrer, der seine Rolle mit Leib und Seele lebte, und seinen Beruf stets als Berufung gelebt haben muss.

Bernhard Reusch. Fotograf: Müller. Schwarzwälder Bote vom 21.12.2014 . Mit freundlicher Genehmigung.

Bernhard Reusch wurde am 17. Dezember 1929 als zwölftes Kind von insgesamt 13 Geschwistern in einem altpietistischen Elternhaus in Bad Urach geboren. Seine Eltern waren der Uracher Oberlehrer und Leiter der altpietistischen Gemeinde, Johannes Reusch, und dessen zweite Ehefrau, Marta Reusch, geborene Eberspächer. Es ist also nicht falsch zu behaupten, dass der christliche Glaube von früh auf eine bedeutende Rolle im Leben des jungen Bernhards spielte. Gerne hörte er zu, wenn ihm Geschichten aus der Bibel vorgelesen wurden. Auch im Umfeld seiner Geschwister war der Glaube fest verankert: Eine ältere Schwester war mit dem Pfarrer von Böhringen verheiratet und ein älterer Bruder studierte Theologie. Den Pfarrberuf selbst auszuüben, lag dem jungen Bernhard jedoch zunächst fern. Es waren jene unvergesslichen Wochenenden auf dem Hof seines Patenonkels in Sontheim, die dem Jungen einen Wunsch für die berufliche Zukunft erträumen ließen, wie Reusch in einem Interview anlässlich seines fünfzigjährigen Ordinationsjubiläums erzählte (D-207/Nr. 140): Er wollte Bauer werden.

Doch die Zeiten und Ereignisse in Deutschland waren weit entfernt von jeglichem kindlichen Träumen und Wünschen, sondern vielmehr geprägt durch die menschenverachtende Propaganda des grausamen NS-Regimes. So sah sich Bernhards älterer Bruder, ein starker Gegner des politischen Klimas, in der Situation gezwungen, sein ursprüngliches Berufsziel radikal zu ändern. Er entschied sich statt für den Lehrberuf für den des Pfarrers. Christliche Nächstenliebe statt Rassenlehre, der gute Hirte Jesus Christus statt des (Ver-)Führers Adolf Hitler.

Wir wissen nicht, was sich zu dieser Zeit im Innenleben des heranwachsenden Bernhard Reusch abgespielt haben mag, wie er den Alltag im schrecklichsten Kapitel der deutschen Geschichte wahrnahm oder was er von den Schrecken der Jahre 1933 bis 1945 mitbekam. Was wir jedoch wissen, ist, dass die Entscheidung seines älteren Bruders auch für Bernhard nicht unbedeutend gewesen sein muss. Seit seiner Konfirmation im Jahr 1944 war das Berufsziel des Bauern einem anderen gewichen, dem er sich bis über seinen Ruhestand hinaus widmen sollte und das für ihn sicher mehr als reinen Broterwerb darstellte: das des Pfarrers.

Der Jugendliche, der durch sein Interesse, seine Begeisterung und Einbringung positiv im Konfirmandenunterricht aufgefallen war, erhielt prompt die Empfehlung für das Seminar in Blaubeuren, die erste Station in der Reihe der klassischen theologischen Ausbildung in Württemberg. Nach den Jahren in Blaubeuren (1945–1947) folgte Maulbronn (1947–1949), in dessen alten Klostermauern langanhaltende Freundschaften für Reusch entstanden.

Am Tübinger Stift, wo er von 1950 bis 1954 lebte, war er Teil der Studentenverbindung Nicaria, wovon die sogenannten Nicarenbriefe zeugen. Sie sind Teil des Nachlasses, dem auch die Seminararbeiten beigelegt sind.

Predigten von Bernhard Reusch im Bestand D 207 (EABW).

Der größte Teil des Nachlasses besteht jedoch aus den verschiedenen Arten von Predigten und Kausalansprachen, die Reusch im Laufe seines Lebens als Pfarrer verfasste. Sie umfassen nicht nur die Jahre in Ostdorf, in der Föhrichkirche in Feuerbach oder in Dettingen an der Erms, sondern reichen weit über das Datum seiner Emeritierung im Jahr 1993 hinaus. Dass der Pfarrberuf für Reusch weitaus mehr war, wird dadurch leicht nachvollziehbar. Im Jahr 1996 starb Reuschs Frau, mit der er drei Töchter hatte. Der Glaube an Gott und seine Aufgabe als Verkündiger der christlichen Botschaft muss ihn in diesen schweren Schicksalsstunden mit Hoffnung erfüllt haben, weiterzumachen. So war er dekanatsweit weiterhin als Aushilfs- bzw. Vertretungspfarrer tätig, predigte hier und dort oder hielt Bibelstunden. Die letzte im Nachlass vorhandene Predigt stammt aus dem Jahr 2011.

Wie eingangs erwähnt, ist eine Nachlasserfassung immer auch eine Begegnung. Am meisten geprägt hat mich bei meiner Begegnung mit Herrn Pfarrer Reusch das folgende Stück, das wohl dessen emotionalstes Dokument ist und in seiner Aufnahme in den Bestand enthalten ist: Es handelt sich um die Trauerrede (D-207/Nr. 139), die Pfarrer Siegfried Kühnle bei der Beerdigung Reuschs hielt. In ihr entfaltet sich vor dem Leser in nahezu poetisch-schönen Worten das Leben des Verstorbenen. Man hört ihn nach dem Mittagschlafe, wie er Bach auf dem Klavier für sich spielt; man sieht den liebenden Vater, der selbst durch einen strengen Vater, und genau deshalb, die Rolle des liebenden, antiautoritären Erziehers einnahm. Trotz anstrengender Arbeit in und für die Gemeinde ist er bei der Orgelprobe seiner Tochter dabei und schläft ein. Und man erfährt, dass Reuschs stetiger Drang, seinen geistigen Horizont zu erweitern, sich immer in Objekt, Lage und Situation einzulesen und zu helfen, bis zuletzt nicht versiegte.

Es gibt sicherlich mehr über die Person Reusch zu berichten, doch dieses Mehr zu erfahren, ließ meine Begegnung leider nicht zu. Was ich mitnehme, ist der Kontakt zu einer Person und ihrem Nachlass, der mich sehr berührte, sowie die Begegnung mit einem Mann, der sein Leben einer Sache widmete, die ihm größer erschien als das Dasein selbst. Der Nachlass Reuschs zeugt davon.

Der Bestand (D 207) ist hier online recherchierbar.

Beitragsbild: Der verzeichnete Bestand D 207 im Magazin des EABW.

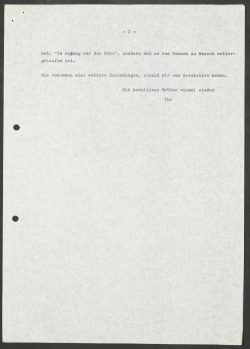

8. Dezember 2025 | Heinrich Löber | Bestand

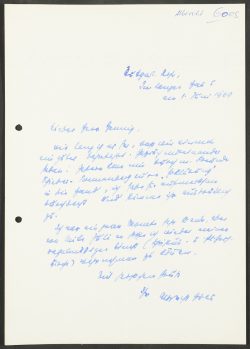

Die unserem Archiv im Jahr 2011 und 2015 übergebenen und 2017 von Lena Kremp erschlossenen Nachlassunterlagen des württembergischen Geistlichen Dr. Albert Bacmeister erfuhren nun eine bemerkenswerte Ergänzung: seine vollständige Predigtüberlieferung.

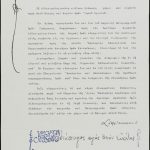

Predigt zum Abschied der ostasiatischen Truppen vom 15.07.1900 (EABW, D 84, Nr. 16);

Die in mehreren Bündeln vorhandenen Predigten spiegeln seine gesamte Zeit als Amtsträger unserer Landeskirche wider. Sie wurden von Bacmeister selbst sorgsam aufbewahrt und beschriftet: von seinen „Anfängen” in Endingen (1865 ff.), Mittelstadt (1868), Großbettlingen (1869 ff.), Wangen (1870), Braunsbach (1870 ff.) und Schlaitdorf (1871) über seine Zeit als Pfarrer in Niederstetten (1871–1879), Öhringen (1879–1889) und Geislingen (1889–1896) als Garnisonsprediger (1896–1904) und Stadtpfarrer und Dekan in Ludwigsburg (bis 1917) bis hin zu den letzten drei Jahren seines Ruhestands.

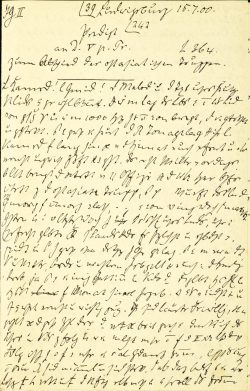

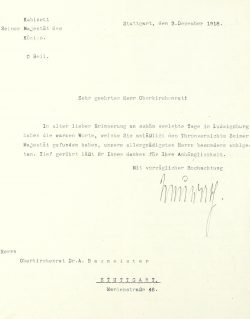

Dankesbrief des Kabinetts Seiner Majestät des Königs von Württemberg vom 3. Dezember 1918 (EABW, D 84, Nr. 5).

Der Begriff „Predigten” ist dabei weit gefasst, denn es sind auch Reden zum Sedantag, eine Ansprache im Lyzeum am Tag der Beisetzung Kaiser Wilhelms, ein Gottesdienst zum Gustav-Adolf-Fest (17.07.1895) und eine Festrede beim Bankett zum 100. Geburtstag Kaiser Wilhelms I. überliefert. Ebenso finden sich die Vereidigung von Kriegsfreiwilligen (05.10.1898), Ansprachen bei Christfeiern im Schloss sowie bei einer Christfeier bei der Armenbescherung in Gegenwart des Königspaares (19.12.1899), dutzende Investitur- und Ordinationsansprachen, eine Rede zum Kaisersgeburtstagsbankett der Bürger (27.01.1901) und zur Konferenz der Militärgeistlichen (15.09.1903), Grußrede zur Lutherfeier (10.11.1903), Reden bei Missionskonferenzen, Visitationen und Einweihungen sowie Kriegsbetstunden (Nr. 19). Hinzu kommen weit über 100 Kasualansprachen.

Darüber hinaus ist Bacmeisters Predigt zum Abschied der Kriegsfreiwilligen für die ostasiatischen Truppen vom 15. Juli 1900 überliefert, die er als Garnisonsprediger in Ludwigsburg für ihren Einsatz im deutschen Pachtgebiet Kiautschou an der chinesischen Ostküste hielt (Nr. 16).

In den Nachlassunterlagen findet sich ein Dankesbrief des Kabinetts Seiner Majestät des Königs von Württemberg vom 3. Dezember 1918, verfasst kurz nach dem „Thronverzicht” (Nr. 5). Er zeigt, dass Bacmeister trotz seiner nationalliberalen Einstellung ein zuverlässiger Verfechter der Monarchie geblieben ist (Kienzle).

Die nun recherchierbaren Nachlassunterlagen mit ihren etwa 2.000 Predigten und Reden aus 50 Dienstjahren zeugen von Bacmeisters enormer Arbeitsleistung, die er trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustands erbrachte.

Der Bestand (D 84) umfasst 26 Akten mit einem Umfang von einem halben Laufmeter und einer Laufzeit von (1826) 1860–1920 (1958/59). Die Erschließungsdaten sind online recherchierbar und die Akten selbst sind in unserem Lesesaal einsehbar.

24. November 2025 | Heinrich Löber | Bestand

So hat die Neu-Ulmer Zeitung am 9. Mai 2024 ihren Nachruf auf Pfarrer Dr. habil. Wolfgang Schöllkopf überschrieben und damit seine Persönlichkeit treffend gewürdigt.

Wolfgang Schöllkopf war nur ein kurzer Ruhestand vergönnt. Er wurde 2023 emeritiert und verstarb am 5. Mai 2024 in Ulm. Sein Kalender und die vorgefundenen Veranstaltungsflyer zeugen davon, dass er noch viel vorhatte und erreichen wollte. Zeit seines Lebens interessierte sich Schöllkopf für Geschichte und arbeitete historisch. Vor allem die württembergische Kirchengeschichte und die Geschichte des Evangelischen Stifts Tübingen haben ihn gefesselt. Bereits als Seminarist arbeitete er geschichtlich. So ist im Nachlass eine Seminararbeit aus Schöntal mit dem Titel „Die Orgel und der Orgelprospekt in der Kirche zu Jagsthausen” überliefert, die er im Alter von 17 Jahren im Jahr 1975 verfasste (EABW, D 192, Nr. 48).

Er konnte seine Leidenschaft für (Kirchen)Geschichte nicht nur im Studium umsetzen, als er in Münster beim Kirchenhistoriker Martin Brecht (1932–2021) studentische Hilfskraft war, sondern auch in seinem gesamten beruflichen Lebensweg: 1985 wurde er Repetent im Stift Tübingen und konnte das 450-jährige Stiftsjubiläum maßgeblich kuratieren sowie das Stiftsarchiv auswerten. Im darauffolgenden Jahr begann er den Gemeindedienst als Pfarrverweser in Nürtingen-Enzenhart und war 1988 Studentenpfarrer an der FH. 1991 wurde er gemeinsam mit seiner Ehefrau als Pfarrer in Bitz eingeführt, 1998 belegte er das Jugendpfarramt in Ulm und 2004 wurde er Sonderpfarrer für Jugendarbeit in der Prälatur Ulm. 2006 nahm er Vertretungsdienste in den Dekanaten Ulm und Blaubeuren wahr und 2007 arbeitete er als Dienstaushilfe in Stuttgart-Weilimdorf. 2008 wurde er zum Landeskirchlichen Beauftragten für Landeskirchengeschichte ernannt, 2010 zudem zum Pfarrer und Studienleiter am Einkehrhaus Stift Urach II.

In dieser Zeit trat Schöllkopf mit wissenschaftlichen Vorträgen, Arbeiten, Führungen und Ausstellungen in Erscheinung.

Seit seinem Studium war er mit Martin Brecht freundschaftlich verbunden. Davon zeugen die zahlreich überlieferten Briefe. Auch seine Vernetzung mit Wissenschaftlern, politischen Größen und anderen Persönlichkeiten ist dem Nachlass zu entnehmen. Bei ihm hat er 1998 mit einer Arbeit über den württembergischen Pietisten Johann Reinhard Hedinger promoviert.

Darüber und weit darüber hinaus geben Schöllkopfs Nachlassunterlagen ein beredtes Zeugnis ab. Der Bestand mit der Signatur D 192 umfasst 133 Akten mit einem Umfang von einem Laufmeter und einer Laufzeit von 1860 bis 1862, 1958, 1974 bis 2024. Die Erschließungsdaten sind online recherchierbar und die Akten selbst sind nach einem Antrag auf Schutzfristenverkürzung in unserem Lesesaal einsehbar.

Beitragsbild: Wolfgang Schöllkopf als Tübinger Stiftsarchivar (1986) [D 192, Nr. 133]. Mit freundlicher Genehmigung des Fotografen Stephan Zenke (Reutlingen).

Literaturverzeichnis über die GND.

20. November 2025 | Bertram Fink | Bestand, Lokalgeschichte, Veranstaltung

In diesem Jahr feiern viele bürgerliche Gemeinden ihre urkundliche Erstnennung vor 750 Jahren. Dieses Jubiläum verdanken sie ihren Pfarreien, die im Zehntbuch des damaligen Bistums Konstanz (Liber decimationis) namentlich aufgelistet und zur Abgabe eines Kreuzzugszehnten veranschlagt wurden. So auch die Gemeinde Amstetten auf der Ostalb am Rande des Alb-Donau-Kreises, in der die Reichsstadt Ulm im Jahr 1531 die Reformation einführte. Wie die pfarramtlichen Archivalien bezeugen, prägte die evangelische Kirche bis weit in das 20. Jahrhundert hinein das Gemeindeleben, die Identität und die Mentalität der Bürgerinnen und Bürger Amstettens wesentlich mit. Grund genug für die Kirchengemeinde, mit einem Beitrag die Bedeutung der Ortskirchengeschichte für die Geschichte der Gemeinde wieder ins allgemeine Bewusstsein zu rufen und sich mit einer eigenen Veranstaltung in die Jubiläumsfeierlichkeiten einzubringen.

Sophia Mellili bei ihrem Vortrag. Foto: EABW

Im Hinblick auf das Jubiläum hatte die Kirchengemeinde zunächst das Evangelische Archiv Baden und Württemberg mit der Archivierung ihres Archivs und der Erstellung eines Archivinventars beauftragt, denn das Pfarrarchiv ist das Gedächtnis einer Kirchengemeinde. Das von Sophia Melilli verfasste Findbuch wurde auf der Website des Landeskirchlichen Archivs veröffentlicht. Somit können sich Forschende vom heimischen PC aus einen Überblick über die pfarramtlichen Archivalien Amstettens verschaffen, die im Lesesaal des Evangelischen Archivs ausgewertet werden können oder sogar als Digitalisate im Internet verfügbar sind. Für die Jubiläumsveranstaltung sollten dann Quellen vorgestellt werden, die die Grundlage für die Rekonstruktion der Ortsgeschichte bilden und besondere Einblicke in das kirchliche und kommunale Leben Amstettens vermitteln. Unter dem Motto „Quellen aus dem Pfarrarchiv machen Geschichte lebendig” lud die Kirchengemeinde am 5. November 2025 zu einer Veranstaltung ein. Dieser Einladung folgten ca. 50 historisch interessierte Amstetterinnen und Amstetter ins Kulturhaus Amstetten-Dorf. Für die inhaltliche Ausgestaltung hatte die Kirchengemeinde das Evangelische Archiv Baden und Württemberg gebeten.

Birgitta Häberer bei ihrem Vortrag. Foto: EABW

Pfarrer Frederik Seeger eröffnete den Abend. Er hieß alle Gäste herzlich willkommen und bedankte sich für ihr Interesse an der Ortskirchengeschichte.

Im ersten Vortrag wurden wichtige Ereignisse und Strukturen der Amstettener Ortsgeschichte seit der Ersterwähnung vorgestellt. Ralf Oettle beschrieb den Ablauf der Reformation im Ulmer Land und in Amstetten. Er hob die besondere Bedeutung der Landwirtschaft für die Entstehung der dörflichen Gemeinschaft und die Gestaltung des kirchlichen Lebens hervor.

Wie allgemein bekannt, sind Kirchenbücher für die Genealogie und Familienforschung eine unersetzbare Quelle. Deshalb wurden die württembergischen und badischen Kirchenbücher digitalisiert und sind auf dem Kirchenbuchportal Archion verfügbar.. Demzufolge bildete die Gattungsgeschichte der Amstettener Kirchenregister von 1600 bis zu ihrer Formalisierung im 19. Jahrhundert einen Schwerpunkt im nächsten Vortrag von Birgitta Häberer. Dass Kirchenbücher darüber hinaus noch eine Vielzahl an anderen wertvollen Informationen für die Ortsgeschichte überliefern können, veranschaulichte ihr zweiter Schwerpunkt anhand ausgewählter Beispiele zu den Themenbereichen Krieg, Frieden, Seuchen/Krankheiten und Migration. So finden sich in den Amstettener Kirchenbüchern beispielsweise Einträge über die Bestattung ausländischer Soldaten und von Pfarrern verfasste Kurzbiografien von Dorfbewohnern.

Kirche von Amstetten. Foto: Evangelische Kirchengemeinde Amstetten

Wie ergiebig Pfarrberichte für die Rekonstruktion des Alltags und der Lebenswelt einer Kirchengemeinde im 19. und 20. Jahrhundert sein können, wurde in den letzten beiden Vorträgen aufgezeigt. Pfarrberichte sind von den Pfarrern zur Vorbereitung einer Visitation der Pfarrei durch den Dekan verfasst worden. Aus der Sicht des Geistlichen wurde das kommunale und kirchliche Leben seiner Gemeinde ausführlich beschrieben. Wegen ihres hohen Quellenwertes wurden die württembergischen Pfarrberichte digitalisiert und auf der Website des Evangelischen Archives Baden und Württemberg veröffentlicht. Die Amstettener Pfarrberichte sind mit großer Sorgfalt geschrieben worden:

Der Vortrag von Sophia Melilli befasste sich mit dem kirchlichen Leben an der Heimatfront während des Ersten Weltkriegs. So kam die Gemeinde beispielsweise vor der Abkommandierung der eingezogenen Soldaten zum Gottesdienst zusammen und es wurden regelmäßig Kriegsgebetstunden für die Kämpfenden an der Frontlinie gehalten. Pfarrer Hölzle pflegte den Schriftverkehr mit den Soldaten und betreute ihre Familien seelsorgerisch. Darüber hinaus organisierte er mit den Frauen in Amstetten Kleidersammlungen und Spendenaktionen und warb in patriotischer Gesinnung für die Beteiligung der Kirchengemeinde an den Kriegsanleihen. Ihm fiel auch die Aufgabe zu, den Hinterbliebenen von Gefallenen die königlichen bzw. kaiserlichen Gedenkblätter zu überbringen.

Vortrag von Dr. Bertram Fink. Foto: EABW

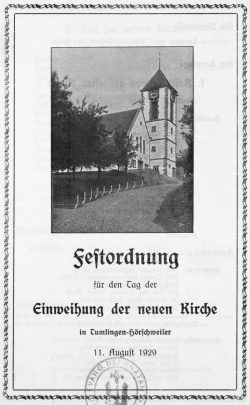

Hauptgegenstand des Vortrags von Bertram Fink war die unterschiedliche Entwicklung der Amstettener Ortsteile Amstetten-Dorf und Amstetten-Bahnhof bis zum Bau der Friedenskirche in Amstetten-Bahnhof im Jahr 1966.

Während Amstetten-Dorf bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts an den kirchlichen Traditionen einer bäuerlichen Gemeinde festhielt, setzte in Amstetten-Bahnhof seit dem Ende des 19. Jahrhunderts – begünstigt durch die verkehrsgünstige Lage – die Industrialisierung ein. Es entstand eine Arbeiterwohngemeinde mit einer säkularen Freizeitkultur. Trotz aller offensichtlichen Gegensätze beider Ortsteile wurde die Gesamtgemeinde durch die evangelische Kirche zusammengehalten. Diese Struktur verlieh der Kirchengemeinde Amstetten ihre individuelle Prägung in der Geschichte.

Nach den Vorträgen blieb noch etwas Zeit für Fragen an die Referentinnen und Referenten. Dabei zeigte sich, dass die Besucherinnen und Besucher den Beiträgen mit großem Interesse gefolgt waren. Daher darf zu Recht angenommen werden, dass die Bedeutung der evangelischen Kirche als Mitgestalterin der Ortsgeschichte beim Publikum angekommen ist.

10. November 2025 | vladislav Atanassov | Bestand

Durch seinen Vorlass, der aus Dokumenten zu seiner Tätigkeit für die EKD als Orthodoxie-Referent (1985–1996) sowie als Mitglied der Kommission für den Dialog mit dem Ökumenischen Patriarchat (1985–2011) besteht, bereichert Klaus Schwarz (geb. 1949) das Evangelische Archiv Baden und Württemberg um Unterlagen, die sonst in Zentralarchiven zu finden sind. Sie bieten die Möglichkeit, Informationen über die Gestaltung der Dialoge der EKD mit den orthodoxen Kirchen zu erhalten.

Seine Dienstjahre für die EKD fielen mit epochemachenden Ereignissen wie dem Fall des Eisernen Vorhangs zusammen. Für das Bundeskanzleramt erstellte Klaus Schwarz anlässlich einer Reise Helmut Kohls in die UdSSR eine Vorlage zur Lage der Kirchen in diesem Land. Bei der Vorbereitung des Besuchs des russischen Patriarchen Alexij im Jahr 1995 spielte er eine wichtige Rolle: Er traf sich in der deutschen Botschaft in Moskau mit dem damaligen Metropoliten und heutigen Patriarchen Kyrill, um sicherzustellen, dass der Besuch einen kirchlichen Charakter behält und nicht von politischen Tönen überlagert wird.

Er verfasste außerdem für den Ratsvorsitzenden der EKD eine Vorlage für ein vertrauliches Sechs-Augen-Gespräch mit dem russischen Patriarchen Alexij II. und dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Karl Lehmann. In seinen handschriftlichen Notizen hielt er zudem das Gespräch des Patriarchen mit der Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth und dem Außenminister Klaus Kinkel fest.

Wie wichtig diplomatisches Gespür für eine solche Tätigkeit ist, erfuhr Klaus Schwarz bereits als junger Vikar, als er 1979 als Delegierter der EKD an der 8. Vollversammlung der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) teilnahm. Kurz vor Ende der Veranstaltung verließ die griechische Delegation aus Protest den Saal, kehrte nach Verhandlungen jedoch zurück, sodass ein Eklat in letzter Sekunde vermieden wurde.

Auch in seiner Tätigkeit als Orthodoxie-Referent sah er sich mit Schwierigkeiten in den Beziehungen zu anderen Kirchen konfrontiert. Oft waren es politische Umstände, die Komplikationen verursachten, aber auch neue Chancen boten. Die radikalen gesellschaftlichen Veränderungen nach der Wende warfen die Frage nach der Auswertung und Neugestaltung der Beziehungen zu den Kirchen in Osteuropa auf. Auch in diesem Zusammenhang spielte Klaus Schwarz eine zentrale Rolle und verfasste entsprechende Texte.

Ein Teil der Fragen und Themen, mit denen sich Schwarz auseinandersetzte, hat bis heute nichts an Aktualität verloren: Der Frieden im ehemaligen Jugoslawien ist immer noch fragil, das Bestreben der Ukraine nach einer von Moskau unabhängigen Kirche besteht weiterhin und die Mahnungen des russischen Patriarchen, die NATO stelle eine Übermacht dar – geäußert im Gespräch mit Rita Süßmuth im Jahr 1995 – sind auch heute ein zentraler Bestandteil der Moskauer Narrative. Auch die Frage, wie die Beziehungen zu den orthodoxen Kirchen gestaltet werden sollen, bleibt komplex. Dies liegt sowohl an den politischen Umständen (wie dem Ukraine-Krieg) als auch an den divergierenden Tendenzen innerhalb der Kirchen. Während die EKD einen liberalen Weg einschlägt, verstehen sich die orthodoxen Kirchen als Bewahrer traditioneller Werte.

Aufgrund ihrer Vielfalt können die im Archiv aufbewahrten Unterlagen nicht nur für Kirchenhistoriker, sondern auch für Osteuropahistoriker, Ostkirchenkundler sowie orthodoxe Theologen von Interesse sein.

Den Bestand verzeichnete Herr Vladislav Atanassov, Theologe, im Rahmen seines Pflichtpraktikums in unserem Archiv. Das Inventar ist online recherchierbar.

-

-

Bischof Joan, Abt des Rilaklosters in Bulgaren in Weimar 1992. EABW, D206, 18.

-

-

Teilnehmer des V. Theologischen Gsprächs mit der bulgarisch-orthodoxen Kirche, Reinhardsbrunn 1992. EABW, D 206, Nr. 18

-

-

Teilnehmer des V. Theologischen Gsprächs mit der bulgarisch-orthodoxen Kirche, Reinhardsbrunn 1992. EABW, D 206, Nr. 18

-

-

Klaus Schwarz, links im Bild, mit dem ökumenischen Patriarchen von Jerusalem, Batholomäus, 1993. EABW, D 206, Nr. 4.

-

-

Dankesbrief des Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus. EABW, D 206, Nr. 4

6. Oktober 2025 | David Berthele | Bestand

„Am 21. März des Jahres 1896 wird dem Oberschullehrer Oskar Brendle und seiner Frau Karoline Brendle, geborene Lederer, die Freude des Elterndaseins zu teil, denn genau an diesem Datum ist es, dass ihr Sohn, welcher den Namen Theophil bekommen soll, in Heilbronn das Licht der Welt erblickt.“

So gedachte ich, den Anfang meines ersten Beitrags auf dieser Seite des evangelisch-kirchengeschichtlichen Blogs zu verfassen. In diesem Beitrag soll es um den Nachlass des oben genannten Herrn Theophil Brendle gehen, der auch Inhalt meiner ersten Bestandsaufnahme im Rahmen meines FSJs ist. Bevor dieser Beitrag jedoch Aufsatzlänge erreicht und Sie, liebe Leserin, lieber Leser, gelangweilt weiter scrollen, weil Ihnen der Name unbekannt ist und die Einführung allein schon zu lang ist, möchte ich Ihnen hier schildern, warum auch der Nachlass eines kleinen Namens trotzdem nicht gänzlich uninteressant ist.

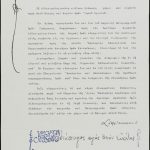

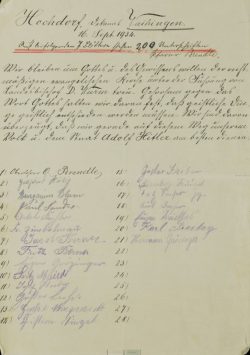

Unterschriftenliste der Gemeindeglieder in Hochdorf an der Enz. EABW, D 204, Nr. 5.

Anders als sein weitaus bekannter und zu Recht für die württembergische Kirchengeschichte bedeutender Namensvetter, der ehemalige Landesbischof Theophil Wurm, der zusammen mit dem protestantischen Landesbischof Bayerns, Hans Meiser, und vielen anderen bedeutenden Persönlichkeiten – darunter Dietrich Bonhoeffer, eine der wichtigsten Figuren der deutschen Geschichte – die unvorstellbare Zeit des Nationalsozialismus und des Kirchenkampfes auf Seiten der Bekennenden Kirche prägte, taucht unser Herr Brendle nur als ein sehr kleines, wenn auch nicht völlig uninteressantes Zahnrädchen in der geschichtlichen Bühnenmaschinerie auf.

Brendle, der seinem Dienstheft (ein Teil seines Nachlasses, der hier im Landeskirchlichen Archiv aufbewahrt wird) eine Porträtfotografie seines Landesbischofs Wurm beilegte, müssen die Vorgänge um dessen Absetzung im fortlaufenden Kirchenkampf äußerst bewegt haben. Wie tausend andere evangelische Gemeindemitglieder und Pfarrer entschloss er sich, Initiative zur Solidarität mit Wurm zu ergreifen und selbst seinen Part im Spiel der Geschichte zu übernehmen. Im Jahr des Ereignisses, 1934, war Brendle Pfarrer in der kleinen Gemeinde Hochdorf an der Enz nahe Vaihingen an der Enz. Auf seine Initiative hin wurden in der Gemeinde Unterschriften gesammelt, um zu protestieren.

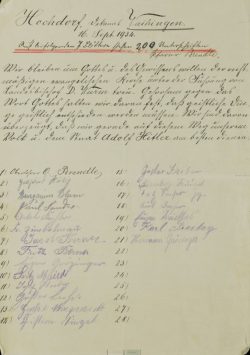

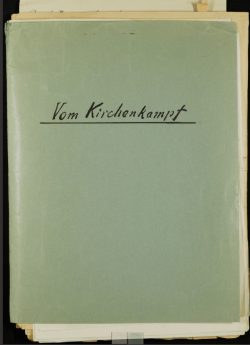

Doch damit nicht genug: Dem Archiv liegt eine ganze Sammlung vor, in der wir von weiteren Taten Pfarrer Brendles im Zusammenhang mit dem Kirchenkampf und der Absetzung Wurms erfahren. Anlass der polizeilichen Ermittlungen war die Entdeckung der Kirchenflagge auf Halbmast, was das Misstrauen der NS-Polizei schürte. Auch Gemeindeblätter werden daraufhin beschlagnahmt. Grund: Ihr Inhalt sei zu politisch. Zudem geht das Gerücht um, der Gottesdienst stehe unter Beobachtung. Auf seine Nachfragen beim Württembergischen Innenministerium und beim Evangelischen Quellverlag erhielt Brendle allerdings nur spärliche Antworten.

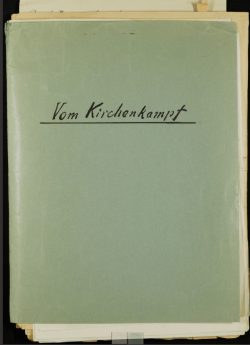

Mappe Kirchenkampf. EABW, D 204, Nr. 26.

Doch der Auflauf der landesweiten Proteste sollte nicht wirkungslos bleiben: Auch wenn die gleichgeschaltete NS-Presse über die durch die Absetzung Wurms ausgelösten Massenproteste schwieg, so erklangen die Rufe der Protestgemeinde doch so laut, dass Hitler mit seinem Vorhaben zurückrudern musste und Wurm weiter Landesbischof bleiben durfte.

Die evangelische Michaelskirche in Hochdorf an der Enz. Fotograf: Harke. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Mit seiner Unterschriftensammlung und der zusammengestellten Mappe mit Materialien zum Kirchenkampf hinterließ Brendle zwei wichtige Dokumente seiner Archivalien. Sie zeugen nicht nur von seiner Initiative und Solidarität mit Wurm, sondern sind auch für die Orts- und Kirchengeschichte Hochdorfs an der Enz von Bedeutung. Brendle wurde so zu einem kleinen, aber nicht unwichtigen Teil der großen Geschichte. Doch wie sehr der kleine Name eines Theophil Brendles im großen Einklang der Geschichte steht, davon kündigen auch andere Dokumente des von mir bearbeiteten Nachlasses: Brendles „Kriegschronik“ ist ein bleibendes, zeitgeschichtliches Zeugnis aus seiner Pfarrzeit in Heilbronn-Sontheim. Darin schildert er das Ende des Zweiten Weltkrieges aus ortgeschichtlicher Perspektive. Ebenso berührend sind die Dank- und Grußkarten, zum Beispiel jene der Familie Vollbrecht aus Gera-Zwötzen, die Teil der Korrespondenz der Familie Brendle in die DDR waren und bis Anfang der 80er Jahre andauerten. Dies ist nicht nur durch Dank- und Grußkarten, sondern auch durch Lieferscheine belegt.

Alles in allem mag der Name Theophil Brendle in den Augen der Geschichte nicht einmal eine Fußnote sein. Doch wenn man sich die Zeit nimmt, spricht sein Nachlass Bände über den Verlauf aus den Augen eines kleinen Ortspfarrers in Zeiten wie dem Kirchenkampf, der Naziherrschaft, dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der darauffolgenden deutschen Teilung. Während meiner gesamten Bearbeitungszeit konnte ich kein Bild von Pfarrer Brendle finden, sodass seine Person für mich immer ein körperloses Wesen blieb. Aber vielleicht passt dies auch zu Brendles Rolle im Gesamten: Es braucht kein Bild von ihm. Seine Figur, sein Wesen setzen sich aus dem Bestand seines Nachlasses zusammen und sein Wirken und Werk leben als Teil der württembergischen, wenn nicht deutschen Kirchengeschichte weiter.

Der Bestand, der Unterlagen von 1924 bis 1984 enthält, wurde geordnet und verzeichnet. Das Archivinventar des Bestands Nachlass Theophil Brendle kann online hier eingesehen werden.

24. September 2025 | Andreas Butz | Allgemein, Bestand

Im September hat unser neuer FSJler seine Stelle angetreten. David Berthele ist über die Jugendbauhütte Baden-Württemberg auf uns als FSJ-Einsatzstelle aufmerksam geworden. Da er sich sehr für Geschichte interessiert und durch die Archivrecherchen seines Vaters bereits eine Vorstellung von den Aufgaben eines Archivs hat, fasste er den Entschluss, sich für das FSJ in unserem Archiv zu bewerben.

Im September hat unser neuer FSJler seine Stelle angetreten. David Berthele ist über die Jugendbauhütte Baden-Württemberg auf uns als FSJ-Einsatzstelle aufmerksam geworden. Da er sich sehr für Geschichte interessiert und durch die Archivrecherchen seines Vaters bereits eine Vorstellung von den Aufgaben eines Archivs hat, fasste er den Entschluss, sich für das FSJ in unserem Archiv zu bewerben.

Zu seinen ersten Aufgaben gehört die Erschließung des Nachlasses von Pfarrer Theophil Brendle (1896-1987). Um die Akten beurteilen zu können, ist es unerlässlich, sich in das Thema „Kirchenkampf” einzulesen. Wie aus den Nachlassunterlagen bereits jetzt hervorgeht, hat Brendle sich aktiv für Landesbischof Wurm eingesetzt, als dieser von den Nationalsozialisten unter Hausarrest gestellt wurde. So ließ er die Fahne vor der Kirche in Hochdorf-Eberdingen auf Halbmast setzen. In der Gemeinde wurden Unterschriften für die Freilassung Wurms gesammelt.

David Berthele stellt fest, dass die Arbeit im Archiv Freude macht und es viel Neues zu lernen gibt.

17. September 2025 | Maja Raisch | Bestand

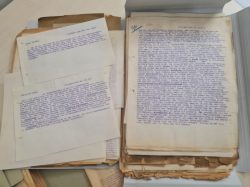

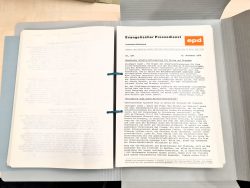

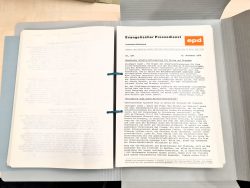

Die Pressemitteilungen des Evangelischen Pressedienstes für Deutschland aus dem Landesdienst Württemberg und dessen Vorgänger, dem Evangelischen Pressverband für Württemberg, wurden geordnet, verzeichnet und sind nun unter der Signatur A43 recherchierbar. Der Bestand hat eine Laufzeit von 1911 bis 1979, wobei einige Jahrgänge fehlen.

Die Unterlagen liegen derzeit noch vollständig analog vor. Aus Gründen der Erhaltung wird noch entschieden, ob sie ersatzdigitalisiert werden. Die Pressemitteilungen sind auf sehr dünnem, brüchigem Papier gedruckt. Die Tinte ist teilweise verlaufen und färbt stark ab.

Der Bestand wurde von Maja Raisch im Rahmen ihres Pflichtpraktikums für das Archivstudium bearbeitet.

-

-

Ordnerdeckel: Stoffberichte von 1935, man sieht den Zustand, in denen die Ordner vor der Bearbeitung waren

-

-

Pressemitteilungen 1911 und 1979: Zum Vergleich: Die ältesten Pressemitteilungen im Bestand vs. Die jüngsten Pressemitteilungen im Bestand (1911 und 1979)

-

10. September 2025 | Maja Raisch | Bestand

Reinhold Sautter: EABW, PA Reinhold Sautter A327 Nr 744, Foto aus Stuttgarter Zeitung vom 28.03.1958, Artikel zu Reinhold Sautters 70ten Geburtstag

Reinhold Sautter (mit vollem Namen Friedrich Wilhelm Reinhold Sautter) wurde am 29. März 1888 in Buttenhausen als Sohn von Christian Reinhold Sautter, der dort als Pfarrer tätig war, und Karolina, geborene Büchler, die aus Schwellbrunn in der Schweiz stammte, geboren. Aufgrund der Versetzung seines Vaters Ende 1888 wuchs Reinhold Sautter als ältester von vier Brüdern in Steinenkirch auf. Er selbst beschreibt seine Kindheit als „unvergessliche sonnige Jahre“. Bereits im Alter von neun Jahren verließ er sein Elternhaus, um das Gymnasium in Cannstatt zu besuchen. Nachdem sein Vater eine Anstellung in Geradstetten gefunden hatte, besuchten er und seine Brüder die dortige Lateinschule. Seinen Schulabschluss machte Reinhold Sautter am Karlsgymnasium in Stuttgart. Anschließend leistete er seinen Militärdienst in Ulm ab und trat dann in die Fußstapfen seines Vaters, indem er 1907 ein Studium der evangelischen Theologie in Tübingen aufnahm. 1909 wechselte er an die Universität Greifswald und studierte 1910 in Berlin, bevor er 1911 sein Studium wieder in Tübingen beendete.

Er war zunächst als Vikar in Uhingen tätig, wurde jedoch bereits ein Jahr später an die Lukaskirche in Stuttgart-Ostheim versetzt. In den Jahren 1913/14 war er Gymnasiallehrer am Reformrealgymnasium und an der Stöckachrealschule. Obwohl er eine Stelle an der Nikolaikirche in Heilbronn übernehmen sollte, meldete er sich mit Kriegsbeginn für den Dienst an der Waffe. Während seiner Zeit als Truppenführer wurde er verletzt; alle drei seiner jüngeren Brüder fielen im Krieg. Mit dem Eisernen Kreuz verließ Sautter 1917 den Krieg und wurde Oberlehrer am Lehrerseminar in Backnang. Als Lehrer war Reinhold Sautter streng, was nicht nur seinen Schülern, sondern auch seinen Kollegen missfiel. So wandte sich nach Sautters Einstellung ein Lehrer, mit dem er gedient hatte, an die Schuldirektion und bat diese, ihre Entscheidung zu überdenken, da Sautter als Truppenführer den Ruf eines „gehässigen Gegners“ hatte. Auch nach seinem Stellenwechsel als Pfarrer nach Schalkstetten beschwerte er sich bei der Seminarsleitung und einem Lehrer, der ihn vor seinen ehemaligen Schülern beleidigt haben soll. Nach vier Jahren als religiöse Instanz in der Gemeinde Schalkstetten bei Geislingen kehrte Reinhold Sautter zum Lehramt zurück und wurde Religionslehrer an der Friedrich-Eugens-Oberrealschule. Inmitten des Aufschwungs des Nationalsozialismus wurde Sautter 1937 zum Oberkirchenrat ernannt, wobei er den Kontakt zur Lehre nie verlor und im Referat für Unterricht tätig war.

Er stand dem Nationalsozialismus ambivalent gegenüber. Er trat 1936 in die NSDAP ein und war unter anderem Mitglied im NS-Lehrerbund und im Reichskolonialbund. Bereits 1937 wurde er wegen seiner Ablehnung des sogenannten Weltanschauungsunterrichts verhaftet und gerichtlich zum Austritt aus der Partei gezwungen. Wenig später trat er jedoch wieder ein. Im September 1944 wurde er erneut verhaftet, was dieses Mal deutlich schwerere Konsequenzen hatte. Bis Kriegsende saß er im Polizeigefängnis in Welzheim in Schutzhaft. 1946 wurde Reinhold Sautter durch ein Spruchkammerverfahren entlastet. In dem Prozess setzte sich die Kirche mit einer Stellungnahme für ihn ein. Darin räumte sie ein, dass Sautter zwar bewusst und ohne Zwang in die NSDAP eingetreten sei, sich jedoch so sehr gegen den Weltanschauungsunterricht und damit auch gegen die Nazi-Ideologie gestellt habe, dass man bei ihm von einem aktiven Widerstandskämpfer sprechen könne.

Reinhold Sautter trat 1953 aus dem Dienst der Kirche in den Ruhestand, war jedoch noch als Aushilfslehrer für Religion und Geschichte tätig. An seinem 70. Geburtstag, dem 29.03.1958, wurde ihm das Verdienstkreuz Erster Klasse verliehen. Sautter heiratete im Sommer 1918 seine Frau Martha, geborene Söldner, und hatte mit ihr sechs Kinder, vier Töchter und zwei Söhne. Reinhold Sautter starb 1971 nach kurzer Krankheit in Stuttgart.

Der Nachlass von Reinhold Sautter (D 154) gelangte durch einen Enkel in das Landeskirchliche Archiv. Er besteht zum Teil aus Handakten aus seiner Zeit als Lehrer, Pfarrer und Oberkirchenrat. Obwohl Sautter nur vier Jahre als Pfarrer in Schalkstetten tätig war, beinhaltet der Nachlass überwiegend Abschriften aus Amtsprotokollen, Kirchenbüchern und anderen Quellen sowie seine Notizen zur Ortsgeschichte von Schalkstetten und dem Nachbardorf Stubersheim. So hat Sautter die Familien von Schalkstetten von 1420 bis Anfang des 20. Jahrhunderts ausführlich dokumentiert. Zudem hat er seine Recherchen genutzt, um selbst gezeichnete Karten von Schalkstetten aus den Jahren 1415 bis 1928 anzufertigen. Da die Notizen kaum datiert sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wann Sautter begonnen hat, sich mit der Ortsgeschichte von Schalkstetten zu beschäftigen. Es gibt jedoch Anhaltspunkte dafür, dass dies kein Projekt seiner Jahre in der Gemeinde war, sondern ihn bis in den Ruhestand begleitet hat.

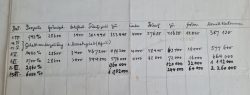

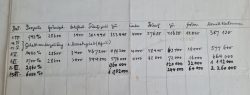

Gehalt: D154 Nachlass Reinhold Sautter, aus Gehaltsdokumentation in Akte Nr 10. Foto: EABW

Neben seinen ortsgeschichtlichen Studien hat Reinhold Sautter auch Unterlagen aus seiner Zeit als Oberlehrer am Lehrerseminar in Backnang hinterlassen. Besonders interessant ist dabei eine Gehaltsdokumentation aus den Jahren 1921 bis 1923: Während die Hyperinflation der Weimarer Republik die Kosten in die Höhe treibt, hält Sautter akribisch fest, wie sich sein Einkommen und seine Ausgaben entwickeln und um wie viel Prozent sie steigen. Heute kaum vorstellbar: Im Sommer 1923 beträgt Sautters Monatseinkommen über 2,5 Millionen Mark.

Inventar Online recherchierbar hier.

Beitragsbild: Reinhold Sautter an seinem Schreibtisch im Oberkirchenrat Stuttgart, um 1933. EABW, Bildarchiv, AS 3205.

Quelle Generell: EABW PA Reinhold Sautter A327 Nr 744 und Nachlass Reinhold Sautter D154

7. August 2025 | Dorothea Besch | Bestand

Erika Stöffler. Foto: EABW

Im Juli übergab Erika Stöffler, mittlerweile 98-jährig, dem Evangelischen Archiv Baden und Württemberg (EABW) Unterlagen aus ihrer Zeit als Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Frauenarbeit. Die Evangelische Frauenarbeit fusionierte 2005 mit dem Evangelischen Frauenwerk zu den „Evangelischen Frauen in Württemberg“ (EFW).

Während ihrer Vorstandszeit von 1976 bis 1992 lag Erika Stöffler neben der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kirche besonders die Ökumene am Herzen. Die übergebenen Unterlagen beinhalten verschiedene ökumenische Studienreisen, die für Frauen aus den Mitgliedsverbänden der Frauenarbeit angeboten wurden. Der Schwerpunkt der Reisen lag auf den persönlichen Kontakten und Lebenssituationen der Frauen bei Besuchen in Polen, der Sowjetunion, der Tschechoslowakei, aber auch in Rom, Brüssel und Irland.

Jahrzehntelang arbeitete Erika Stöffler im Rundfunkrat des SDR und im Programmbeirat der ARD, dessen Vorsitz sie 1995 übernahm. Auch hierzu sind Unterlagen im Vorlass vorhanden.

Erika Stöffler ist immer noch interessiert an der Arbeit der Evangelischen Frauen in Württemberg. Ihr ist bewusst, dass sich das Frauenbild im Vergleich zu ihrer Vorstandszeit grundlegend geändert hat und fragt sich, was an Frauenarbeit heute noch möglich ist. Die unter anderem von der EFW angebotenen Frauenpilgerreisen findet sie gut und wichtig, weil Frauen dort in Bewegung und ins Gespräch miteinander kommen können.

Wir freuen uns, die Unterlagen von Erika Stöffler unter der Signatur D 201 in unserem Archiv zu haben. Sie ergänzen den bereits vorhandenen Bestand K 6 Frauenarbeit der Evangelischen Landeskirche.

21. Mai 2025 | Heinrich Löber | Bestand

Ulrich Schüle. Foto: Privat

„Seine wichtigste herausragende Bedeutung ist allerdings seine Predigttätigkeit“. So fasste Pfarrer Dr. Jürgen Quack das Verdienst seines Amtsbruders Ulrich Schüle zusammen. Beide waren Anfang der 1990er Jahre Pfarrer in Reutlingen. Ende März 2025 übergab Dr. Quack den Predigtnachlass von Pfarrer Schüle an das Archiv.

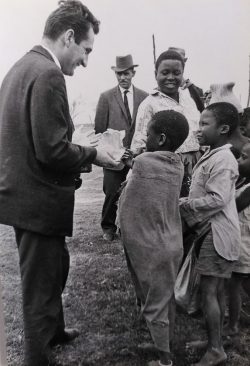

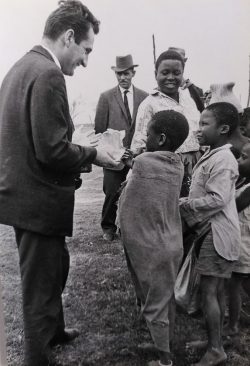

Tätigkeit in Südafrika. Foto: Privat

1963 wurde Ulrich Schüle Hilfsreferent beim Oberkirchenrat in Stuttgart mit der Amtsbezeichnung Pfarrer. Besonders hervorzuheben ist seine anschließende Tätigkeit als Dozent am Pastoralseminar der Moravian Church (Herrnhuter Brüdergemeine) in Südafrika (1964-1967) sowie seine ökumenische Arbeit an der Kreuzkirche in Reutlingen (ab 1977). In den zehn Jahren dazwischen war Schüle Pfarrer in Gönningen.

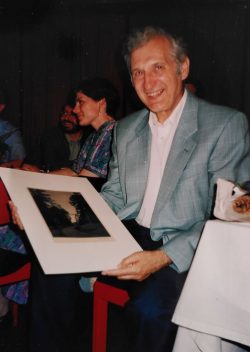

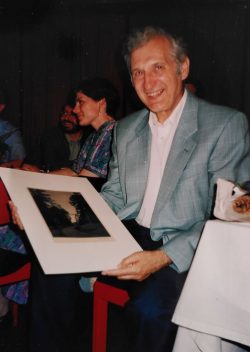

Verabschiedung von Ulrich Schüle in der Kreuzkirchengemeinde in Reutlingen. Foto: Privat

In Reutlingen gab es eine lebendige ökumenische Zusammenarbeit mit der Theologischen Hochschule der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Schüle war ein wichtiger Gesprächspartner für internationale Professoren, aber auch für die benachbarte katholische Heilig-Geist-Gemeinde. Mehrere Angebote für Dekanats- und andere Sonderämter lehnte Schüle ab, weil er sich als Gemeindepfarrer am richtigen Platz fühlte.

Die Predigtakten sind ein beredtes Zeugnis seiner Predigt-, aber auch seiner Gemeindearbeit. Sie erhielten die Signatur D 197, umfassen 24 Akten mit einem Umfang von 0,4 lfd. m und haben eine Laufzeit von 1959 bis 1983 und 1987 bis 1995. Die Erschließungsdaten sind online recherchierbar, die Akten selbst können in unserem Lesesaal eingesehen werden.

23. April 2025 | Andreas Butz | Bestand

Der Freudenstädter Kreis, eine Bruderschaft württembergischer Pfarrer, ist aus einem Tübinger Studentenkreis hervorgegangen. Im Tübinger Bibelkreis (Verbindung Föhrberg) lernte sich eine Gruppe späterer württembergischer Pfarrer kennen. Um der Vereinzelung im Pfarrdienst entgegenzutreten orientierte man sich an der bereits 1922 in Sachsen-Anhalt begründeten Sydower Bruderschaft. Eine erste Pfingsttagung organisierte 1928 der damals noch lose Freundeskreis bei Pfarrer Artur Stiefenhofer, der Leiter des Kurhauses Palmenwald in Freudenstadt war. Aus dem Veranstaltungsort dieser ersten Versammlung erklärt sich der Name der Bruderschaft. Eine Kooperation bestand zu den Kirchlich-Theologischen-Arbeitsgemeinschaften. Der Bruder Theodor Dipper wurde 1935 Leiter des Landesbruderrates. Das Gemeinschaftsleben wurde durch Rundbriefe, jährliche Tagungen an verschiedenen Orten (oft in Schmie), sowie persönlichen Austausch gepflegt. Der Bestand gelangte im Jahr 2019 ins Landeskirchliche Archiv Stuttgart.

Das Inventar ist nun online recherchierbar.

Beitragsbild: Rundbuch der Konfuxia des Tübinger Bibelkreises aus den frühen 1920er Jahren. Die Mitglieder hatten damals Kreisnamen. „Götz“ ist Karl Vöhringer.

-

-

Pfarrer Theeodor Dipper war aktives Mitglied der Bekennenden Kirche. Auf dem Bild Posteinlieferungsscheine zu einem Protestbrief, den er verschiedenen politischen Größen der damaligen Zeit geschickt hat, unter anderem Reichskanzler Adolf Hitler, Reichspräsident Paul von Hindenburg, Rudolf Hess.

-

-

Freudenstädter Kreis. Vermutlich Jahrestagung Ende der 1920er Jahre. Die Pfarrer mit ihren Frauen als junge Ehepaare. In der hinteren Reihe, Mitte, ist Otto Mörike deutlich erkennbar. Links neben ihm wohl seine Frau Gertrude. Für Hinweise zur Identifizierung der weiteren Personen sind wir dankbar.

12. März 2025 | Heinrich Löber | Bestand

Die als ‚Nachlass Johannes Josenhans (1893-1981) (Familiennachlass Josenhans)‘ formierten Unterlagen geben Auskunft über die Herkunft des Pfarrers und Dekans, der zuletzt in Heidenheim seinen Dienst tat: Dieser stammt aus der pietistischen Familie Josenhans in Stuttgart. Sein Urgroßvater war Emanuel Josenhans (1780-1847), Weißgerbermeister in Stuttgart. Dessen Sohn war sein Großonkel und Namensvetter Johannes Josenhans (1822-1897), Kaufmann und daneben Stadt- und Pfarrgemeinderat.

Nicht wenige Akten geben Zeugnis von diesen beiden Josenhans‘, die herausragende Persönlichkeiten des evangelischen Lebens in Stuttgart im 19. Jahrhundert waren. Diese Unterlagen sind 2004 über ein Antiquariat in Münster in unser Archiv gelangt – vielleicht haben sie über den Buchnachlass ihres Nachkommens, Pfarrer Johannes Josenhans (+ 1981), diesen Schlenker gemacht? Aufgrund seiner Geschichte und seines Inhalt ist der Bestandsname ‚Nachlass Johannes Josenhans (1893-1981) (Familiennachlass Josenhans)‘ entstanden.

Neben genealogischen Unterlagen ist eine bemerkenswerte Korrespondenz überliefert. Diese beinhaltet Namen wie Aloys Henhöfer, Albert Knapp, Ludwig und Wilhelm Hofacker (bei Emanuel Josenhans), Johann Christoph und Christoph Blumhardt, Friedrich Bodelschwingh, Johann Hinrich Wichern und Ludwig Hofacker (bei Johannes Josenhans) und lässt den Umgang der Josenhans‘ mit erwecklich-pietistischen Persönlichkeiten jener Jahrzehnte erkennen. Auch eine Predigt des vom Katholizismus konvertierten, badischen erwecklichen Pfarrers Aloys Henhöfer ist überliefert (Nr. 17).

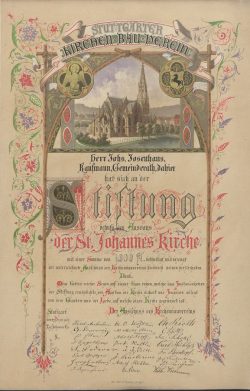

Neben diesen frömmigkeitshistorischen Zeugnissen sind zahlreiche Quellen Stuttgarter Ortskirchengeschichte überliefert, die erkennen lassen, dass Vater und Sohn einen überdurchschnittlich hohen Beitrag am evangelischen Leben der Stadt hatten. So war der Kaufmann Johannes Josenhans nicht nur Stadtrat, sondern auch Mitglied des Gesamtpfarrgemeinderats. Als solcher ist er bei der Reform des Deutschen Evangelischen Kirchentags beteiligt gewesen (1864), war Ausschussmitglied der Südwestdeutschen Konferenz für Innere Mission und bei der Gebetswoche des Evangelischen Bundes in Berlin zugegen (1870), hat die Neufassung der Perikopenordnung und die Gesangbuchfrage (1877) verhandelt und nahm bei der Lutherfeier 1883 in Wittenberg teil.

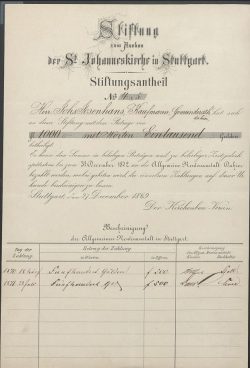

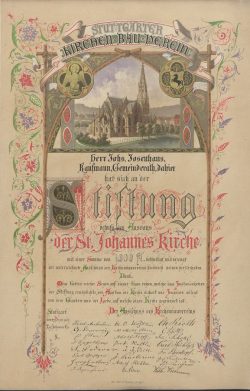

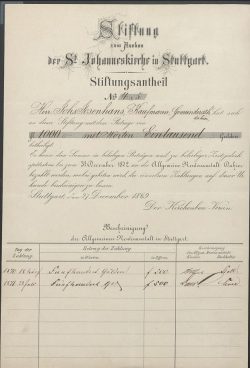

Johannes Josenhans‘ Verdienst ist auch im Kirchenbau zu verorten. Als Stifter hat er den Aufbau der Johanneskirche maßgeblich gefördert (1869-1876), ein bis heute bedeutendes Kirchenbauwerk der Stadt. Zudem war Johannes Josenhans Mitglied des „Comitees für die eiserne Kirche“ (‚Wanderkirche‘), deren Entstehung wirklich zustande kam und die Kirchennot der Stadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelindert hat.

Aber auch theologische Literatur und Ausarbeitungen zeugen von der kirchlichen Verbundenheit der Josenhans‘.

Die Nachlassunterlagen haben die Signatur D 140, umfassen 31 Akten mit einem Umfang von 0,2 lfm. und weisen eine Laufzeit von (1762) 1783 bis 1919 auf. Deren Erschließungsdaten sind online recherchierbar und die Akten selbst in unserem Lesesaal einsehbar.

-

-

Urkunde des Kirchenbauvereins für Johannes Josenhans über 1.000 fl. für den Bau der Johanneskirche in Stuttgart (27.12.1869) [LKAS, D 140, Nr. 30], Vorderseite

-

-

Dasselbe: Rückseite

-

-

Johanneskirche nach ihrer Entstehung (1876) [Quelle www.stuttgart-west-evangelisch.de]

17. Februar 2025 | Dorothea Besch | Bestand

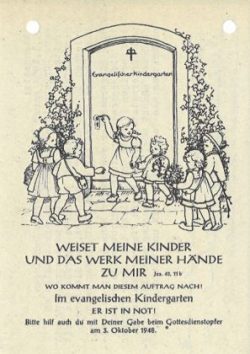

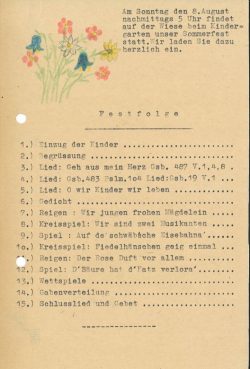

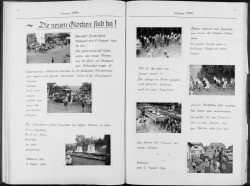

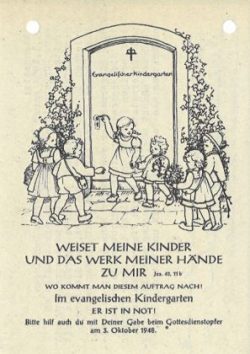

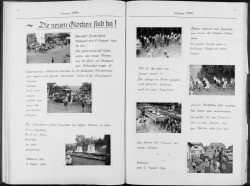

Die jetzt erschlossenen Unterlagen des „Evangelischen Landesverbandes für Kinderpflege“ zeigen, dass der Mangel an pädagogischen Fachkräften kein aktuelles Phänomen ist, sondern bereits vor 80 Jahren auftrat. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verlangte die alliierte Militärregierung die Auflösung der von der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) betriebenen Kindergärten und trug damit zu einem unerwarteten Aufschwung der evangelischen Kindergartenarbeit bei. Die wiedereröffneten evangelischen Kindergärten wurden zumeist von Kinderschwestern des Diakonissenmutterhauses Großheppach geleitet, doch fehlte es an Personal für die neu gegründeten Kindergärten. Es fehlte nicht nur an ausgebildeten Kindergärtnerinnen, sondern auch an Räumlichkeiten, Spielmaterial und Kohle zum Heizen der Kindergärten. Deshalb konnte die Kindergartenbetreuung auf dem Land meist nur in den Sommermonaten angeboten werden. Viele Kindergärten hatten während der Heuernte von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 19 Uhr geöffnet. Der Kindergarten orientierte sich in dieser Zeit eher an den Bedürfnissen der in der Landwirtschaft tätigen Eltern als am Wohl der Kinder. Bei einer Gruppengröße von bis zu 80 Kindern mit einer Kindergärtnerin und einer Kinderpflegerin hatte der Kindergarten vor allem die Funktion einer Bewahranstalt. Dennoch schien er manchmal eine bessere Alternative zu sein, als die Kinder allein und unbeaufsichtigt zu Hause zu lassen.

Man möchte sich nicht vorstellen, wie eine in einer autoritären Gesellschaft sozialisierte Kindergärtnerin in der Nachkriegszeit 80 Kinder zur Ruhe brachte, um Geschichten erzählen zu können oder mit ihnen Kreisspiele zu machen. Gelegentlich ist in den Visitationsberichten des Landesverbandes zu lesen, dass die eine oder andere Kindergärtnerin mit „zu harter Hand“ ihren Kindergartenalltag bewältigte.

In der Korrespondenz des Landesverbands mit den Trägern der Kindergärten wird das Frauenbild der 1950er Jahre besonders im Hinblick auf die Berufstätigkeit von verheirateten Kindergärtnerinnen deutlich: „Es ist doch unmöglich, dass die Zeit und die Gedanken, die das Führen eines Kindergartens erfordern von jemand aufgebracht werden kann, dessen Zeit, Kraft und Gedanken doch in erster Linie der Familie und dem Haushalt gelten müssen.“[1] Darüber hinaus wurden die moralischen Anforderungen klar definiert: „Es ist unmöglich, dass eine Mitarbeiterin in einem evangelischen Kindergarten weiter in der Arbeit steht, von der im Ort bekannt ist, dass sie in einem ehebrecherischen Verhältnis gelebt hat oder noch lebt. Eine Kindergärtnerin muss Vorbild nicht nur für die Kinder, sondern vor allem auch für die Mütter dieser Kinder sein.“[2] Die Kindergärtnerin als öffentliche Person hatte sich nicht nur moralisch einwandfrei zu verhalten, sondern sollte sich selbstverständlich auch ehrenamtlich in die Gemeindearbeit einbringen. Die Leitung von Kinderkirche, Jungschar- und Mädchenkreisen wurde erwartet, die Teilnahme an Bibelstunde, Gottesdienst und Kirchenchor vorausgesetzt. Dass dies eine Überforderung darstellen konnte, brachte eine Kindergärtnerin zum Ausdruck: „Außerdem stoße ich auf großes Unverständnis, wenn ich feststellen muss, dass die kirchliche Nebenarbeit beinahe mehr Zeit in Anspruch nimmt als der Kindergarten.“[3]

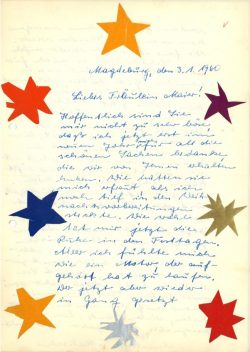

Die Korrespondenz der beim Landesverband angestellten Jugendleiterinnen – ab den 1970er Jahren Sozialpädagoginnen genannt – ermöglicht zusätzlich einen Einblick in die Kindergartenarbeit in der DDR. Unter dem Stichwort „Osthilfe“ wurden von der EKD „Patenkindergärten“ in der „sowjetisch besetzten Zone“ vermittelt. Die Dankschreiben zeigen die Freude über erhaltene Pakete mit Spiel- und Bastelmaterialien und geben Aufschluss über die nicht ganz einfache evangelische Kindergartenarbeit in Ostdeutschland.

Insgesamt zeigt dieser spannende Bestand eine Entwicklung der evangelischen Kindergartenarbeit, die gesamtgesellschaftlichen Strömungen unterworfen ist. Die in den Nachkriegsjahren in manchen Kindergärten teilweise autoritär anmutende Erziehung wandelt sich mit zunehmender gesellschaftlicher Liberalisierung im Blick auf das Kind. Die Bedürfnisse des Kindes rücken vor allem in den 1970er Jahren in den Mittelpunkt der Kindergartenarbeit, die Förderung und Bildung des Kindes in seiner Ganzheit steht im Vordergrund der Fortbildungsveranstaltungen für Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. Das Besondere an der Korrespondenz zwischen den Mitarbeiterinnen des Landesverbandes und den Kindergärtnerinnen ist die Präsenz von Frauen, die mit viel Herzblut und Engagement für das Wohl der Kinder arbeiteten.

Der Bestand des „Evangelischen Landesverbands für Kinderpflege“, steht allen Interessierten zur Einsicht unter der Signatur K 60 nun im Lesesaal des Landeskirchlichen Archivs zur Verfügung. Hier finden Sie das Inventar des Bestandes.

Anmerkungen

[1] LKAS, K 60, Nr. 5.

[2] LKAS, K 60, Nr. 14.

[3] LKAS, K 60, Nr. 19.

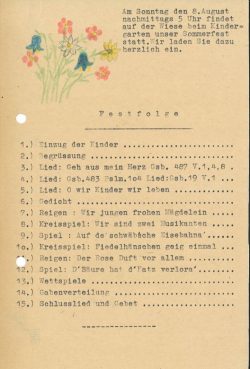

Beitragsbild: K 60 Nr. 87 1953

-

-

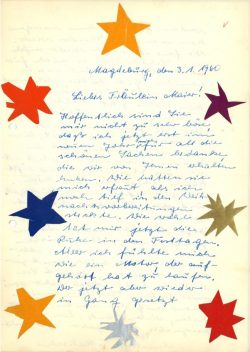

K 60 Nr. 28 1948

-

-

K 60 Nr. 19/II, Einladung zum Sommerfest des Kindergartens Hessental ca. 1950

-

-

K 60 Nr. 217, Fortbildung für Kindergärtnerinnen 1951.

-

-

K 60 Nr. 217, Fortbildung für Kindergärtnerinnen 1951.

-

-

K 60 Nr. 224/I

-

-

K 60 Nr. 35, Beilage zum Dankschreiben aus dem Kindergarten Waldenburg 1951

12. Februar 2025 | Andreas Butz | Bestand

Johannes Berger wurde am 22. Juni 1906 in Leipzig-Schönefeld als Pfarrerssohn geboren. Nach dem Studium in Leipzig und Marburg und dem Vikariat wurde er 1931 Pastor an der Landesheil- und Pflegeanstalt Hochweitzschen, 1932 Pfarrer in Beicha und 1938 dann in Oberfrohna. Zur Zeit des Nationalsozialismus schloss sich Berger den Deutschen Christen an. 1943 wurde er an die Front eingezogen. Nach Ende des Kriegs wurde er in Sachsen wegen seiner DC-Mitgliedschaft seines Dienstes enthoben. Er war von August 1945 bis März 1946 Lagerpfarrer im Kriegsgefangenenlager Babenhausen. 1946 wurde er in Württemberg in den pfarramtlichen Vertretungsdienst übernommen und arbeitete dort zunächst als Pfarrer im Internierungslager Ludwigbsurg. 1949 wurde er Pfarrer für Religionsunterricht in Ludwigsburg, 1962 dann Pfarrer in der Paul-Gerhard-Gemeinde in Ludwigsburg. Wegen gesundheitlicher Beschwerden trat er 1970 vorzeitig in den Ruhestand. Er starb am 11. August 1985 in Ludwigsburg.

Der kleine Bestand kam im Jahr 2000 an das Landeskirchliche Museum und gelangte darüber in das Landeskirchliche Archiv. Der Bestand besteht aus 21 Akten mit einer Laufzeit von 1940 bis 1948. Er wurde im September 2023 von Dr. Johannes Grützmacher erschlossen und nun von Daniel Miller Martínez im Rahmen seines FSJs endgültig bearbeitet.

Besonders interessant scheinen die Akten, die sich auf seine Tätigkeit als Pfarrer des Lagers 74 beziehen. Nach dem Ende der NS-Herrschaft existierten in den beiden Besatzungszonen in Württemberg mehrere Internierungslager, in denen Personen untergebracht waren, die in irgendeiner Hinsicht Funktionen innerhalb des Nationalsozialismus innegehabt hatten. In der französischen Besatzungszone bestand ein solches Lager in Balingen, in der amerikanischen Zone waren es folgende Lager: Nr. 72 in Ludwigsburg Rotbäumlesfeld, Nr. 74 in Ludwigsburg-Oßweil, Nr. 75 in Kornwestheim, Nr. 76 auf dem Hohenasperg, Nr. 77 in der Fromannkaserne in Ludwigsburg (Frauenlager) und dann noch ein Lazarettlager in der Königsallee in Ludwigsburg. Diese Einrichtungen konzentrierten sich somit in und um Ludwigsburg. Die Insassen dieser Lager wurden durch Geistliche betreut. Eventuell war die Rückkehr zum Glauben für manche der Insassen auch ein Weg die Vergangenheit zu bearbeiten und wieder in das gesellschaftliche Leben zurückzukehren. Wer zu diesen Fragen forschen möchte könnte den Nachlass von Johannes Berger heranziehen. Das Inventar des Bestandes ist hier online einsehbar.

-

-

LKAS, D148, Nr. 2. Wochenplan.

-

-

LKAS, D148, Nr. 2. Programm Kulturwoche Lager 72.

-

-

LKAS, D148, Nr. 2. Programm Kulturwoche Lager 72. Rückseite.

-

-

LKAS, D148, Nr. 9. Einladung

-

-

LKAS, D148, Nr. 9. Einladung mit Programm.

5. Februar 2025 | Andreas Butz | Bestand

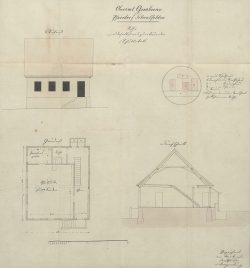

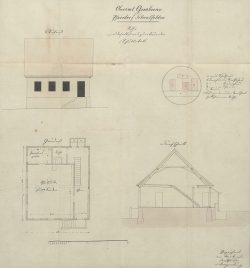

Pfarrarchiv Schmalfelden, Nr. 232. Plan des Schulhauses.

Das Pfarrarchiv Schmalfelden ist nun von unserer Kollegin Birgitta Häberer erschlossen und das Inventar online einsehbar. Seit 1806 gehört der hohenlohische Ort zu Württemberg. Der Bestand umfasst ca. sechs laufende Regalmeter Akten. Darunter befinden sich Amtsbücher wie Kirchenkonvents- oder Kirchengemeinderatsprotokolle, aber beispielsweise auch ein Band mit dem Titel „Acta in allerhand Klag- und Streitsachen von ältern und jüngern Zeiten bey der Pfarr und Caplaney“, der um 1602 einsetzt, sowie verschiedene Einnahmebücher aus dem 16. Jahrhundert. In dieser Zeit setzen auch die gut überlieferten und zahlreich vorhandenen Rechnungsbücher (Heiligenpflegrechnungen) ein. An ungebundenen Akten enthält das Pfarrarchiv erwartungsgemäß die im Pfarramt entstandenen Registraturakten bis etwa 1970.

Darüber hinaus enthält das Pfarrarchiv auch allerlei Akten und Protokolle, die die Dorfschule betreffen. Denn in den württembergischen Dörfern war der Ortspfarrer stets auch Schulpfleger. Wer sich mit der lokalen Schulgeschichte beschäftigt, tut gut daran, die Überlieferung der Pfarrämter für seine Forschungen zu nutzen. In den Pfarrarchiven sind insgesamt acht Schulakten sowie ein Protokollband des Ortsschulrats vorhanden. Die Akten enthalten auch Unterlagen zum Bau des Schulhauses.

Beitragsbild: Pfarrarchiv Schmalfelden, Nr. 232. Lageplan in der Schulhausakte.

29. Januar 2025 | Heinrich Löber | Bestand

Mit seiner Ernennung zum Pfarrer des Städtchens Wildberg (1833) kam Karl Georg Haldenwang (1803-1862) in eine bettelarme und hoch verschuldete Gegend, die zugleich mit Kleinkriminalität und sittlichen Vergehen zu kämpfen hatte. Die Bekämpfung der Armut und Not der Bevölkerung, v. a. aber auch eine Minderung des Elends der hilflosen, verspotteten und oft ausgestoßenen behinderten Kinder wurden zu Haldenwangs oberstem Ziel.

Aus diesem christlich motivierten Anspruch und seinem festen Willen heraus konnte er 1838 die Internatsschule „Rettungshaus für schwachsinnige Kinder“ für zunächst 15 geistig behinderte Kinder in einer angemieteten Wohnung eröffnen. Karl Haldenwang kaufte bereits ein Jahr später ein Haus, in dem nun 30 Kinder lebten und unterrichtet wurden und das seine Schwester leitete. Doch Haldenwangs schwacher Gesundheitszustand ließ einen weiteren Einsatz von ihm in Wildberg nicht zu, er wurde 1845 nach Giengen versetzt. Bereits zwei Jahre später 1847 musste die Wildberger Schule für geistig Behinderte schließen; zehn Kinder wurden von der neu eröffneten Heil- und Pflegeanstalt Mariaberg bei Gammertingen übernommen.

In Erinnerung an diese Lebensleistung setzte sich 1970 der Rektor der Sonderschule für bildungsschwache Kinder und Jugendliche in Leonberg-Ramtel für die Benennung „seiner“ Schule als „Karl-Georg-Haldenwang-Schule“ ein. Bereits im September 1971 kam Rektor Eberhard Schmalzried mit der angestrebten Namensgebung zum Ziel.

Doch diesem Vorhaben ging eine jahrelange Beschäftigung mit den Anfängen der Behindertenarbeit und damit auch mit dem schwäbischen Pfarrer Karl Haldenwang durch Schmalzried voraus. Davon zeugen die zum „Nachlass Karl Haldenwang“ formierten Unterlagen, die nicht wenige Originalschriftstücke von Haldenwang enthalten. Sie übergab Eberhard Schmalzried 2005 dem Landeskirchlichen Archiv Stuttgart.

Die Nachlassunterlagen erhielten die Signatur D 194, umfassen 14 Akten mit einem Umfang von 0,1 lfm. und weisen die Laufzeit (1784) 1818, 1832-1861, 1929, 1970-2001 auf. Deren Erschließungsdaten sind online recherchier- und die Akten selbst in unserem Lesesaal einsehbar.

Karl Haldenwang mit Ehefrau, seinen beiden jüngsten Kindern sowie seinem Schwiegervater (um 1860) [LKAS, D 194, Nr. 14-2]

22. Januar 2025 | Heinrich Löber | Bestand

Es ist nicht viel, was als „Nachlass Walter Kittelberger (1902-1980)“ in unserem Archiv überliefert ist. Aber es sind außergewöhnliche Schriftstücke, die durch die Bearbeitung ans Licht gebracht wurden und nun recherchierbar sind.

Nach Stationen als Vikar in Hochdorf, Pfullingen, Machtolsheim, wieder in Pfullingen und dann an der Lutherkirche Cannstatt (1925-1928) wurde Kittelberger 1928 Pfarrer in Conweiler, 1933 in Wolfenhausen und schließlich 1949 in Dürrwangen. Am 1. Juni 1967 trat er in den Ruhestand, den er in Geislingen (Balingen) verlebte.

Die Verlobte Ruth Reiber (hinten rechts) zusammen unter anderem mit einer Gemeindeschwester (um 1930), LKAS, D 139, Nr. 23b.

Die Verlobung (1930) und Ehe (26. Mai 1931) mit Ruth geb. Reiber (1904-1986), einer Tochter des Trikotfabrikanten Johann Gottfried Reibel aus Balingen, ist in diesen Nachlassunterlagen allgegenwärtig. Denn sowohl seine – teilweise in Gedichtform verfassten – Tagebücher als auch die Brautbriefe zeugen von einer großen Erwartung an die bevorstehende gemeinsame Hoch-Zeit.

Dabei geben die zahllosen Brautbriefe seiner Verlobten Ruth aus der Zeit von Mai 1930 bis zu ihrem Einzug in das Pfarrhaus Conweiler im Mai 1931 ein beredtes Zeugnis ihrer Liebe zu ihrem „inniggeliebten Walterle“ und „allerliebsten Walterlein“. Kittelberger wiederum fasst seine Liebe in Gedichte und Tagebuchaufzeichnungen. Daneben ist es interessant zu wissen, dass seine Mutter Marie ebenso eine geborene Reiber war, die Ruth zunächst mit „Tante Marie“, dann mit „liebe Mutter“ anschreibt. Offenbar bestand zwischen ihr und der Schwiegermutter in spe eine verwandtschaftliche Beziehung. Nach dem Tod von Vater Gottlieb Kittelberger wohnte die Mutter mit im Pfarrhaus in Conweiler.

Ein Tagebucheintrag – verfasst im November 1934 – vermittelt einen Geschmack für Kittelbergers Lyrik (Nr. 13):

Suche keinen sichern Ort,

wo du kannst geruhig wohnen.

Grabe nicht nach einem Hort,

der die Mühen möge lohnen.

Folge mutig dem Gefühl,

das dem Herzen froh entsprießet.

Immer bist du an dem Ziel,

wenn sich’s frei aus dir ergießet.

Neben diesen sehr privaten Zeugnissen lässt nur eine Akte (Nr. 14) Walter Kittelberger in seinem Funktion als Pfarrer herausscheinen. Diese enthält vertrauliche Briefe an ihn als Seelsorger der Evangelischen Gemeinde Conweiler: Es geht in ihnen um das Anzeigen eines Ehebruchs, die Sorge um den Zustand einer Patin, die Bitte um Verzeihung und um einen Conweiler Maurer. Offenbar traute man Kittelberger vertrauliche und vermittelnde und Fähigkeiten zu.

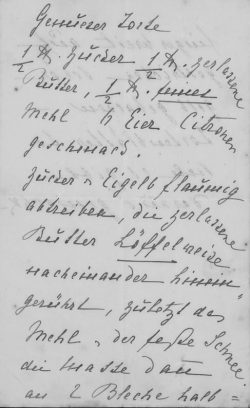

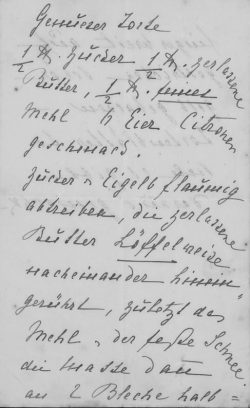

Einen weiteren, nicht geringen Teil bilden Kalender und Tagebücher des Vaters. In einem dieser Tagebücher diente ein Genueser-Tortenrezept als Lesezeichen (Nr. 6).

Der Nachlass erhielt die Signatur D 139, umfasst 23 Akten mit einem Umfang von 0,2 lfm. und weist eine Laufzeit von (1907) 1911 bis 1939 und 1979/80 auf. Dessen Erschließungsdaten sind online recherchier– und die Akten selbst in unserem Lesesaal einsehbar.

-

-

Lesezeichen mit Rezept fürr Genueser Torte im Tagebuch des Vaters, 1912, recto. LKAS, D 139, Nr. 62.

-

-

Dasselbe, verso.

4. Dezember 2024 | Heinrich Löber | Bestand

Christian Gottlob Mann (1820-1891) war kein Pfarrer. Der gebürtige Horrheimer begab sich nach einer Glaserlehre auf eine dreijährige Wanderschaft (1839-1842), die ihn unter anderem durch den Nordschwarzwald und nach Pforzheim führte.

Anschließend besuchte Mann sechs Jahre lang die Evangelistenschule „Zur Hoffnung“ von Ernst Joseph Gustav de Valenti in Bern. Diese Zeit scheint ihn in seiner Frömmigkeit und Glaubenslehre geprägt zu haben. 1848 legte Mann schließlich die Dienstprüfung als Lehrergehilfe ab. Anschließend war er als Unterlehrer in seinem Heimatort Horrheim tätig. Danach wurde er Schulmeister in Hohenklingen (1854-1859) und schließlich für drei Jahrzehnte in Schützingen (1860-1890).

1855 heiratete er Wilhelmine Katharine Höschele aus Gerlingen. Am 3. Juli 1891 starb Christian Mann in Waiblingen.

Der kleine, aber feine Nachlass wurde im April 2012 von Anna Spiesberger (Nr. 1-5) und im September 2024 von Heinrich Löber (Nr. 6-8) nacherschlossen. Auslöser waren die vier gebundenen Autographenbände, die dem Archiv mit Schenkungserklärung vom 21. November 2021 von einem Urenkel Christian Manns übergeben wurden.

Die zu einem Nachlass formierten Dokumente enthalten vor allem Reden in Gedichtform, aber auch Korrespondenz und Liedtexte. Darüber hinaus sind die genannten vier Bände mit „Betrachtungen“ zu Büchern des Neuen Testaments sowie Predigten und ‚Morgenstunden‘ aus Manns Zeit an der Predigerschule Dr. de Valenti in Bern überliefert.

Ein Fragment eines Ermahnungsgedichtes (undatiert; LKAS, D 58, Nr. 1) lässt seine von der Evangelistenschule geprägte Frömmigkeit erkennen:

Gott sagt:

Glaube! Denn ich kann retten.

Rufe! Denn du sollst beten.

Hoffe! Denn darfst trauen.

Warte, denn du wirst sehen.

Lob …

Der Bestand umfasst acht Akten in 0,2 lfm mit einer Gesamtlaufzeit von 1841 bis zum Todesjahr. Die Erschließungsdaten sind online recherchierbar , die Akten selbst können in unserem Lesesaal eingesehen werden.

Das Pfarrarchiv Schützingen befindet sich ebenfalls im Landeskirchlichen Archiv.

27. November 2024 | Uwe Heizmann | Bestand, Digitalisierung

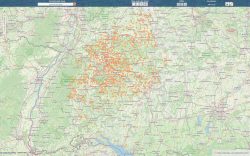

Auf der Rechercheseite des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart kann über die Tektonik oder über die Suchfunktion nach vorhandenen Informationen zu Dekanats- und Pfarrarchiven recherchiert bzw. geschaut werden, von welchen Dekanats- und Pfarrorten Kirchenkonventsprotokolle online zur Verfügung stehen.

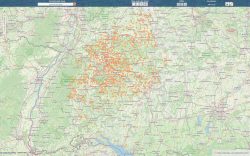

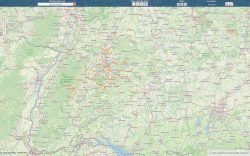

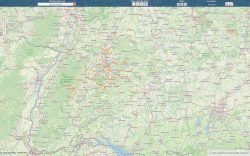

Das Archiv bietet nun zusätzlich einen „geografischen Zugang“ an, wodurch eine „geografische“ Suche nach vorhandenen Informationen möglich ist. Hierzu können über den DARIAH-DE Geo-Browser zwei Karten angezeigt werden, auf denen die Orte, zu denen Informationen vorliegen, als orange Punkte zu sehen sind.

Geo-Browser Dekanats- und Pfarrarchive

Anzeige der Metadaten 2

Auf der ersten Karte können über die orangen Punkte die Informationen zu den Archiven der Dekanats- bzw. Pfarrämter angezeigt werden, wohin der jeweilige Ort eingepfarrt ist bzw. war. Aufgrund teils wechselnder Filialverhältnisse können bei einigen Orten auch mehrere Archivbestände angezeigt werden. Durch einen Klick auf den Namen des Dekanats- bzw. Pfarramtes kann direkt zum entsprechenden Bestand auf der Rechercheseite des Archivs gesprungen werden. Die Struktur des Bestandes kann dort über das weiße Kreuz auf schwarzem Grund aufgeklappt werden. Weitere Informationen zur Benutzung der Rechercheseite sind auf suche.archiv.elk-wue.de zu finden.

Die Art der zu den Dekanats- bzw. Pfarrarchiven vorhandenen Informationen ist sehr unterschiedlich. Sie reicht von eingescannten Fragebögen aus den 1930er bis 1950er Jahren, über eingescannte Archivinventare aus den 1960ern bis 1990ern, bis hin zu vollständigen Datenbanken. Außerdem kann ein Archivbestand auch nur für die Onlinestellung der Kirchenkonventsprotokolle angelegt worden sein, so dass keine weitere Information vorliegt.

Geo-Browser Kirchenkonventsprotokolle online

Anzeige der Metadaten 1

Auf der zweiten Karte sind die Dekanats- bzw. Pfarrorte zu finden, von denen gescannte Kirchenkonventsprotokolle online zur Verfügung stehen. Auch hier kann durch einen Klick auf den Namen des Dekanats- bzw. Pfarramtes direkt zum entsprechenden Bestand auf der Rechercheseite des Archivs gesprungen werden.

Die Karten können durch einen Klick auf den schrägen Doppelpfeil rechts oben im Vollbild angezeigt werden.

Dekanats- und Pfarrarchive:

http://geobrowser.de.dariah.eu/embed/?kml=https://www.archiv.elk-wue.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/E_landeskirchlichesarchivneu/KML/EABW_Dekanats_und_Pfarrarchive_W.kml

Online zur Verfügung stehende Kirchenkonventsprotokolle:

DARIAH-DE Geo-Browser Ehttp://geobrowser.de.dariah.eu/embed/?kml=https://www.archiv.elk-wue.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/E_landeskirchlichesarchivneu/KML/EABW_Kirchenkonventsprotokolle_online.kmlmbedded Mode

20. November 2024 | Daniel Miller Martínez | Bestand

Friedrich Wilhelm Wittmann, auch bekannt als Benno oder Fritz, wurde am 2. Februar 1917 in Bürg bei Neuenstadt am Kocher geboren. Er begann seine akademische Laufbahn in Schöntal und setzte sein Studium in Tübingen und Rostock fort. 1939 bestand er seine erste Dienstprüfung und war auf dem Weg, eine Karriere im Predigtamt zu beginnen.

Friedrich Wilhelm Wittmann, auch bekannt als Benno oder Fritz, wurde am 2. Februar 1917 in Bürg bei Neuenstadt am Kocher geboren. Er begann seine akademische Laufbahn in Schöntal und setzte sein Studium in Tübingen und Rostock fort. 1939 bestand er seine erste Dienstprüfung und war auf dem Weg, eine Karriere im Predigtamt zu beginnen.

Der Zweite Weltkrieg unterbrach jedoch seine Pläne. Friedrich Wittmann wurde 1945 bei Lübben an der Spree vermisst und konnte seinen Berufswunsch nicht mehr verwirklichen. Während des Krieges war er nicht an der Front, sondern arbeitete an der Reparatur von Eisenbahnschienen und Brücken. Von 1940 bis Anfang 1942 war er in Frankreich tätig, danach im Osten bis zu seinem Tod.

Der Zweite Weltkrieg unterbrach jedoch seine Pläne. Friedrich Wittmann wurde 1945 bei Lübben an der Spree vermisst und konnte seinen Berufswunsch nicht mehr verwirklichen. Während des Krieges war er nicht an der Front, sondern arbeitete an der Reparatur von Eisenbahnschienen und Brücken. Von 1940 bis Anfang 1942 war er in Frankreich tätig, danach im Osten bis zu seinem Tod.

Er pflegte enge Beziehungen zu seiner Familie und seinem Freund Karl Merz, mit dem er oft korrespondierte. Die beiden diskutierten über verschiedene Themen und hielten ihre Freundschaft durch die Jahre aufrecht. Richard Zeller, ein weiterer Freund, schickte regelmäßig Rundbriefe an die ehemaligen Promovenden von Schöntal.

Seine Zeit im Krieg dokumentierte er durch zahlreiche Bilder. Diese zeigen ihn bei der Arbeit, auf Soldatenfriedhöfen und in Gruppen mit seinen Kollegen. Einer dieser Gruppen nannte er „Wagen 3“. Diese Gruppe von Männern, die zusammenarbeiteten, reisten und lebten, wurde im Laufe der Zeit zu einer engen Gemeinschaft.

Seine Zeit im Krieg dokumentierte er durch zahlreiche Bilder. Diese zeigen ihn bei der Arbeit, auf Soldatenfriedhöfen und in Gruppen mit seinen Kollegen. Einer dieser Gruppen nannte er „Wagen 3“. Diese Gruppe von Männern, die zusammenarbeiteten, reisten und lebten, wurde im Laufe der Zeit zu einer engen Gemeinschaft.

Friedrich Wilhelm Wittmanns Leben war geprägt von seinen engen Freundschaften und den Herausforderungen des Krieges. Seine Geschichte bleibt ein Zeugnis seiner Zeit und seiner unerschütterlichen Beziehungen.

Sein Nachlass befindet sich im Landeskirchlichen Archiv als Bestand D 146. Das Bestandsinventar kann hier online eingesehen werden.

6. November 2024 | Lorenz Walch | Bestand

Nach mehreren Wochen Bearbeitungszeit ist das Pfarrarchiv Birkenfeld (Württ.) nun erschlossen. Der Bestand ist online hier zu finden und kann im Lesesaal des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart eingesehen werden.