28. Mai 2025 | Anette Pelizaeus | Jubiläum, Kunstgeschichte

Mit einem Gedenkgottesdienst am 1. Juni 2025 um 10 Uhr und der anschließenden Ausstellungseröffnung erinnert die Evangelische Leonhardsgemeinde Stuttgart an zwei wichtige historische Ereignisse nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Bereits am 3. Juni 1945, also kurz nach der Kapitulation am 8. Mai, wurde hier der erste Gottesdienst gefeiert. Nach weniger als fünf Jahren, am 19. März 1950, konnte die wiederhergestellte Leonhardskirche neu eingeweiht werden.

Die im Zweiten Weltkrieg stark zerstörte Stuttgarter Leonhardskirche (1945). AS 1 (Fotosammlung Landeskirchliches Archiv), Nr. 1593.

Die Stuttgarter Innenstadt war nämlich am 25. und 26. Juli 1944 so stark bombardiert worden, dass nicht nur nahezu 900 Menschen starben und fast 2.000 Menschen verletzt wurden, sondern auch viele Gebäude zerstört oder schwer beschädigt wurden.

Leonhardskirche Stuttgart. Außenansicht. Evangelisches Archiv Baden und Württemberg, Inventarisation.

Der Wiederaufbau der Leonhardskirche war von großer Bedeutung, denn die Kirche wurde einst von Zisterziensern gegründet. Im Jahr 1334 kamen zwei Zisterziensermönche aus dem bayerischen Kloster Fürstenfeld nach Stuttgart. Im Jahr 1337 stiftete die Stuttgarter Bürgerschaft eine kleine Kapelle zu St. Leonhard vor dem Esslinger Tor, die am 8. Juli 1339 eingeweiht wurde. Spätestens im Jahr 1408 wurde die Kapelle durch eine einschiffige Kirche mit Chor und Turm ersetzt. Von 1463 bis 1466 wurde die Kirche durch die beiden Baumeister Aberlin Jörg und vermutlich Conrad von Gundelsheim zu einer dreischiffigen Hallenkirche mit fünf Jochen und einem dreijochigen Langchor mit 3/8-Schluss erweitert. Vermutlich wurde nach 1482 auf der Chornordseite eine Sakristei (Alte Sakristei) angebaut. Von 1856 bis 1858 wurde der Kirchenraum im neugotischen Stil renoviert und mit einem neuen Altar und einer neuen Kanzel ausgestattet. 1898 wurde nach Plänen von Baurat Frey südlich des Chores eine zweite Sakristei erbaut, um Platz für die Unterbringung von Brautgesellschaften und die Abhaltung des Konfirmandenunterrichts zu schaffen (Neue Sakristei). Von 1883 bis 1884 erfolgte eine umfassende Renovierung des gesamten Kirchenbaus. Im Jahr 1884 wurde eine erste Empore eingebaut. Nach einem Brand, der durch einen Heizungsdefekt verursacht wurde, musste die Kirche 1902 an mehreren Stellen restauriert werden. Am 25. Juli 1944 wurde die St.-Leonhard-Kirche durch einen Bombeneinschlag zerstört; allein die Umfassungsmauern und die nördliche Pfeilerreihe blieben erhalten. Ab 1948 erfolgte der Wiederaufbau der Kirche nach Plänen der Architekten Rudolf Lempp und Gerhard Schneeweiß. Am 12. Dezember 1948 wurde Richtfest gefeiert und am 19. März 1950 fand die erneute Einweihung statt.

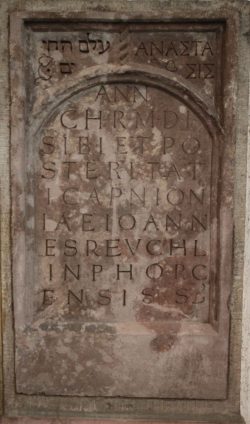

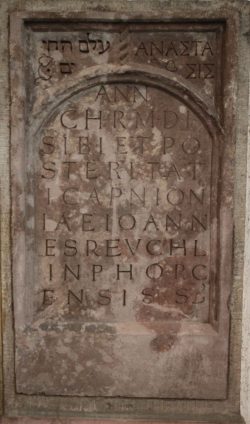

Epitaph für Johannes Reuchlin von 1501. Foto: EABW, Inventarisation.

Die Leonhardskirche zeichnet sich erstens durch den hochrechteckigen Gedenkstein für Johannes Reuchlin aus dem Jahr 1501 aus. Dieser wurde ursprünglich für das Stuttgarter Dominikanerkloster (Hospitalkirche) geschaffen, doch Reuchlin wünschte schließlich, dass er in der Leonhardskirche beigesetzt wird. Das Denkmal wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, konnte nach seiner Restaurierung im Jahr 1955 jedoch wieder in der Leonhardskirche aufgestellt werden.

Der Kirchenchor mit den Glasmalereien von Wolf-Dieter Kohler. Foto: EABW, Inventarisation.

Erwähnenswert sind zweitens die Glasmalereien, die in den 1950er Jahren von Wolf-Dieter Kohler für den Chor geschaffen wurden. Drittens ist das historische Chorgestühl aus der Hospitalkirche erwähnenswert, das 1943 ausgebaut und zunächst in der Thomaskirche in Stuttgart-Kaltental eingelagert wurde, bevor es 1950 in der Leonhardskirche aufgestellt wurde. Viertens ist schließlich die Abendmahlsgarnitur zu nennen, die 1985 von Hermann Stadelmacher für die Leonhardskirche aus dem Silber gegossen wurde, das einst im Feuersturm in der Kirche geschmolzen war.

Verglichen mit dem heutigen Bestand der Vasa Sacra sei aus der Pfarrbeschreibung der Leonhardskirche von 1905 (LKA S, Nr. 4380) der damalige Bestand zitiert. Damals wurden aufgelistet: „1 silbernes Altarkruzifix, 8 silberne Abendmahlskannen, 6 silberne Kelche mit Patenen, 2 silberne und 2 ebenhölzerne Hostienkästchen, 2 silberne und 2 zinnerne Taufgeräte, 7 silberne Opferteller, 2 silberngoldene Löffel, 2 silberglattierte, 2 versilberte und 2 ganz silberne Altarleuchter.“

Detail aus einer Abendmahlskanne des 19. Jahrhundert. Foto: EABW, Inventarisation.

Die Kreuzigungsgruppe wurde ursprünglich im Jahr 1501 von Hans Seyffer geschaffen und vom Ehepaar Jakob Walther, genannt Kühorn, der damaligen Bürgermeister und Vogtamtverweser von Stuttgart, und Klara, geborene Mager, gestiftet. Ursprünglich befand sie sich auf dem ehemaligen Leonhardskirchhof hinter dem Chor der Leonhardskirche. Gemäß der Stiftung sollte sie als Friedhofskreuz am Chor der Leonhardskirche aufgestellt werden. Sie besaß ursprünglich einen sechseckigen architektonischen Sockel, auf dem ein künstlicher Felsenhügel ruhte. An diesem waren das Jahr der Fertigstellung (1501) und die Wappen des Stifterpaares angebracht. Auf dem Hügel befanden sich ein Totenkopf, Gebeine und Getier. Darüber erhob sich das Kruzifix. Zu seinen Füßen kniete Maria Magdalena als Rückenfigur. Rechts und links des Kreuzes waren Maria und Johannes dargestellt. Über dem Haupt Christi befand sich der dreisprachige Titulus.

Kreuzigungsgruppe. Foto: EABW, Inventarisation

1889 wurde die Figurengruppe zum Schutz vor Verwitterung von der Leonhardskirche in die Hospitalkirche verlegt. Dort sind die Figuren, wie auch heute noch, auf einzelnen Sockeln aufgestellt. Im Jahr 1905 wurde unter der Leitung von Adolf von Donndorf eine Kopie der Kreuzigungsgruppe angefertigt. Diese wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wiederhergestellt und im Jahr 1948 neu eingeweiht. Aufgrund erneuter Witterungsschäden wurde sie 1975 durch eine Kopie ersetzt, die von Günter Schönfeld geschaffen wurde.

Im Gottesdienst kommen zudem die historischen „Vasa Sacra“, also das Abendmahlsgeschirr aus Silber, das im Feuersturm in der Kirche geschmolzen war, zum Einsatz.

Quellen: EABW, K1, Nr. 220; EABW, A 29, Nr. 4380 (Pfarrbeschreibung).

Literatur: Chronik der Leonhardskirche, in: Evangelischen Leonhardskirche Stuttgart. Zerstörung und Wiederaufbau, S. 11-22; Möhring, Harald: Stuttgart Ev. St. Leonhardskirche. München Zürich. 1. Aufl. 1984, S. 2-6; Wais, Gustav: Die St. Leonhardskirche und die Hospitalkirche zu Stuttgart. Stuttgart 1956, S. 11-39: Halbauer, Karl; Binz, Maria: Das Stuttgarter Dominikaner-Chorgestühl. Das Chorgestühl der ehemaligen Stuttgarter Dominikanerkirche (Hospitalkirche) heute in der Leonhardskirche. Stuttgart 2014, S. 22-51, 49-51; Halbauer, Karl; Binz, Maria: Das Stuttgarter Dominikaner-Chorgestühl. Das Chorgestühl der ehemaligen Stuttgarter Dominikanerkirche (Hospitalkirche) heute in der Leonhardskirche. Stuttgart 2014, S. 7-79.

-

-

Abendmalskanne von Helmut Stadelberger. Foto: EABW, Inventarisation

-

-

Abendmalsschale von Helmut Stadelberger. Foto: EABW, Inventarisation

-

-

Abendmalsschale von Helmut Stadelberger. Foto: EABW, Inventarisation

-

-

Abendmalskelch von Helmut Stadelberger. Foto: EABW, Inventarisation

-

-

Beschädigte Abendmahlsschale. Foto: EABW, Inventarisation

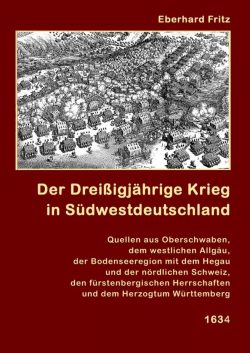

27. Mai 2025 | Eberhard Fritz | Quellenkunde, Veröffentlichung

Eines der entscheidendsten Jahre des Dreißigjährigen Krieges war das Jahr 1634. Bei Jahresbeginn dominierte im deutschen Südwesten die protestantische Großmacht Schweden, deren Heere die katholischen Gebiete südlich der Donau bis hinunter zum Bodensee besetzt hielten. Im Osten waren württembergische Truppen über die vorderösterreichische Grafschaft Hohenberg und die hohenzollerischen Herrschaften bis in das württembergische Amt Tuttlingen vorgerückt, hatten diese Gebiete besetzt und die Stadt Rottweil erobert. Von dort aus okkupierten sie die vorderösterreichische Landgrafschaft Nellenburg und die Stadt Radolfzell. Nur wenige Orte konnten diesen Besatzungsmächten widerstehen. So gelang es einem württembergischen Heer nicht, die vorderösterreichische Stadt Villingen zu erobern. Schwedische Heere hatten die Bodenseestädte Überlingen und Konstanz erfolglos belagert. Im Frühjahr 1634 unternahm der schwedische General Gustav Horn einen weiteren Versuch, die Stadt Überlingen in Besitz zu nehmen, scheiterte aber trotz mehrerer Versuche sowie einer starken Beschießung und musste die Belagerung nach wenigen Wochen aufgeben.

Eines der entscheidendsten Jahre des Dreißigjährigen Krieges war das Jahr 1634. Bei Jahresbeginn dominierte im deutschen Südwesten die protestantische Großmacht Schweden, deren Heere die katholischen Gebiete südlich der Donau bis hinunter zum Bodensee besetzt hielten. Im Osten waren württembergische Truppen über die vorderösterreichische Grafschaft Hohenberg und die hohenzollerischen Herrschaften bis in das württembergische Amt Tuttlingen vorgerückt, hatten diese Gebiete besetzt und die Stadt Rottweil erobert. Von dort aus okkupierten sie die vorderösterreichische Landgrafschaft Nellenburg und die Stadt Radolfzell. Nur wenige Orte konnten diesen Besatzungsmächten widerstehen. So gelang es einem württembergischen Heer nicht, die vorderösterreichische Stadt Villingen zu erobern. Schwedische Heere hatten die Bodenseestädte Überlingen und Konstanz erfolglos belagert. Im Frühjahr 1634 unternahm der schwedische General Gustav Horn einen weiteren Versuch, die Stadt Überlingen in Besitz zu nehmen, scheiterte aber trotz mehrerer Versuche sowie einer starken Beschießung und musste die Belagerung nach wenigen Wochen aufgeben.

Trotzdem blieb die Macht der schwedisch-württembergischen Allianz insgesamt unangefochten. Das änderte sich schlagartig am 5. September 1634, als es bei Nördlingen zu einer großen Schlacht zwischen den kaiserlichen Verbündeten einerseits und den schwedisch-württembergischen Heeresverbänden auf der anderen Seite kam. Nach mehreren Stunden erbitterter Kämpfe konnte die kaiserliche Koalition der Gegenseite eine verheerende Niederlage zufügen. Tausende von Soldaten starben auf dem Schlachtfeld, mehrere schwedische Generäle und Offiziere gerieten in Gefangenschaft, und die Heere der unterlegenen Kriegspartei wurden zerstreut. Kaiser Ferdinand II. setzte seinen Sohn König Ferdinand von Ungarn – den späteren Kaiser Ferdinand III. – als Regent im Herzogtum Württemberg ein und beauftragte ihn, das Land zu besetzen. Als der noch junge Landesherr Herzog Eberhard III. von Württemberg von der Niederlage in Nördlingen erfuhr, ließ er in großer Eile im Schloss Stuttgart alles zusammenpacken und floh mit seiner Familie nach Straßburg. Die meisten Hofbeamten folgten ihm, und nur wenige Kirchenbeamte blieben in Stuttgart.

Die Einheiten des kaiserlichen Heeres besetzten nun das ganze Land und verübten an vielen Orten Gräueltaten. Außerdem schleppten sie Krankheiten ein, an denen im folgenden Jahr 1635 – dem schlimmsten Kriegsjahr – Tausende von Menschen starben, darunter über 200 evangelische Geistliche. Das ist auch der Grund, warum in vielen Gemeinden die Aufzeichnungen in den Kirchenbüchern abbrechen. Für das Jahr 1634 sind noch etwa für ein Drittel der württembergischen Kirchengemeinden Einträge in Tauf-, Ehe- und Totenbüchern vorhanden. Sie stellen wichtige Quellen für das Kriegsgeschehen dar, da die Pfarrer nicht selten die Todesumstände wenigstens in Stichworten notierten. Außerdem sind die Synodusprotokolle erhalten, also Protokolle über die Sitzungen der württembergischen Kirchenleitung. Auch dort musste man sich mit Problemen wie dem Pfarrermangel, zerstörten Pfarrhäusern und Kirchen und ungenügender Versorgung der im kirchlichen Dienst stehenden Personen befassen. So gibt es auch dort Notizen über Kriegsereignisse.

Diese Zeugnisse über die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges im Herzogtum Württemberg wurden nun für ein Buch ausgewertet, in dem über 2.000 Quellen aus dem Jahr 1634 für den südwestdeutschen Raum in chronologischer Folge inhaltlich zusammengefasst sind. Eberhard Fritz hat in seinem Band „Der Dreißigjährige Krieg in Südwestdeutschland. Quellen aus Oberschwaben, dem westlichen Allgäu, der Bodenseeregion mit dem Hegau und der nördlichen Schweiz, den fürstenbergischen Herrschaften und dem Herzogtum Württemberg, 1634“ Dokumente aus über 20 Archiven in Südwestdeutschland und der nördlichen Schweiz ausgewertet, darunter auch die erwähnten noch erhaltenen Kirchenbücher und Synodusprotokolle. Aus den Totenbüchern wurden alle Einträge erfasst, in denen ein Sterbefall im Zusammenhang mit dem Krieg aufgeführt ist. Bereits zu Beginn des Jahres 1634, als Schweden und Württemberger das Land beherrschten, kam es vereinzelt zu Gewalttaten mit Todesfolge. Mit der Besetzung des Landes durch kaiserliche Truppen nach der Schlacht bei Nördlingen stieg die Zahl der Misshandlungen und Morde drastisch an. Die Menschen wurden systematisch verfolgt, gequält und ermordet. Durch die vollständige Auswertung der kirchlichen Quellen wird das Kriegsgeschehen eindrucksvoll greifbar. In Verbindung mit Dokumenten aus anderen Archiven verbindet sich die lokale und regionale Geschichte mit den großen Ereignissen des Krieges. Natürlich liest sich das Buch nicht wie ein Roman, sondern eher wie ein Tagebuch. Aber für viele Orte lassen sich besondere Ereignisse finden. Drei Beispiele sollen dies verdeutlichen:

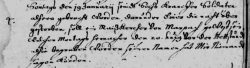

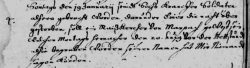

Totenbuch Waldenbuch, 9./19. Januar 1634: Am Sonntag, dem 9./19. Januar, wurden sechs kranke Soldaten nach Waldenbuch gebracht, von denen einer in der Nacht starb, der aus Marbach am Neckar stammen soll, dessen Namen man aber nicht weiß. [Die Datumsangabe erscheint doppelt, weil man in den protestantischen Territorien, so auch im Herzogtum Württemberg, nach dem Julianischen Kalender zählte, der zehn Tage vor dem heute gebräuchlichen Gregorianischen Kalender, welcher damals schon in den katholischen Herrschaften galt, liegt.].

Totenbuch Dagersheim, 11./21. und 12./22. September 1634: Paul Häger der Ältere wurde von kaiserlichen Soldaten erbärmlich umgebracht und ohne Leichenpredigt beerdigt. Ebenso erging es einen Tag später Konrad Widehopf.

Totenbuch Hohenhaslach, 13./23. und 14./24. September 1634: Am 3./23. September wurde Hans Rehm begraben, der von kaiserlichen Soldaten in den Weingärten erschossen worden war. Der alte Schultheiß Albrecht Steinlin wurde von Kroaten bei seinem Haus erschossen und am 14./24. September begraben.

-

-

Totenbuch Waldenbuch, 9./19. Januar 1634: Am Sonntag, dem 9./19. Januar, wurden sechs kranke Soldaten nach Waldenbuch gebracht, von denen einer in der Nacht starb, der aus Marbach am Neckar stammen soll, dessen Namen man aber nicht weiß.

-

-

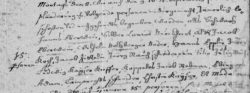

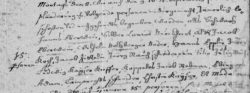

Auf der gegenüberliegenden Seite desselben Totenbuchs: „Montags den 8. wie auch den 9. 10. 11. 12. Septembris [1634] seindt in der Plünderung volgende Personen niedergemacht, jämmerlich erschossen, und nachgehends begraben worden … “ [15 Personen]

In der Reihe „Der Dreißigjährige Krieg in Südwestdeutschland“ sind bislang fünf Bände erschienen, in denen die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges anhand von einigen tausend Quelleninhalten und Nachweisen über ihren Standort für die Jahre 1618 bis 1641 dokumentiert ist.

Wir weisen bei dieser Gelegenheit auf folgende früher erschienene Blogbeiträge zu Quellen zum Dreißigjährigen Krieg hin:

21. Mai 2025 | Heinrich Löber | Bestand

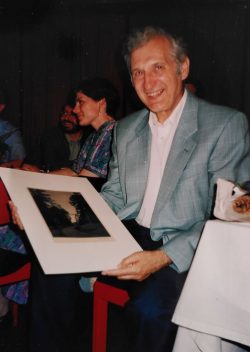

Ulrich Schüle. Foto: Privat

„Seine wichtigste herausragende Bedeutung ist allerdings seine Predigttätigkeit“. So fasste Pfarrer Dr. Jürgen Quack das Verdienst seines Amtsbruders Ulrich Schüle zusammen. Beide waren Anfang der 1990er Jahre Pfarrer in Reutlingen. Ende März 2025 übergab Dr. Quack den Predigtnachlass von Pfarrer Schüle an das Archiv.

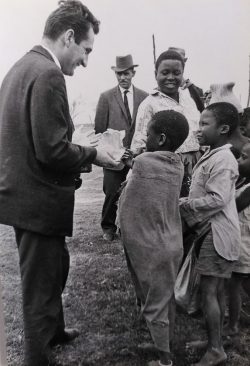

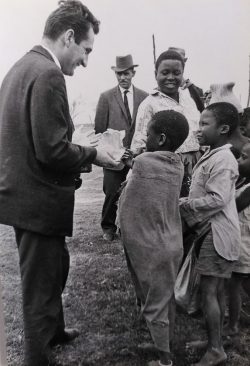

Tätigkeit in Südafrika. Foto: Privat

1963 wurde Ulrich Schüle Hilfsreferent beim Oberkirchenrat in Stuttgart mit der Amtsbezeichnung Pfarrer. Besonders hervorzuheben ist seine anschließende Tätigkeit als Dozent am Pastoralseminar der Moravian Church (Herrnhuter Brüdergemeine) in Südafrika (1964-1967) sowie seine ökumenische Arbeit an der Kreuzkirche in Reutlingen (ab 1977). In den zehn Jahren dazwischen war Schüle Pfarrer in Gönningen.

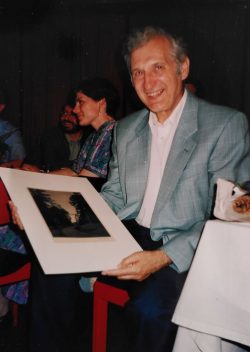

Verabschiedung von Ulrich Schüle in der Kreuzkirchengemeinde in Reutlingen. Foto: Privat

In Reutlingen gab es eine lebendige ökumenische Zusammenarbeit mit der Theologischen Hochschule der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Schüle war ein wichtiger Gesprächspartner für internationale Professoren, aber auch für die benachbarte katholische Heilig-Geist-Gemeinde. Mehrere Angebote für Dekanats- und andere Sonderämter lehnte Schüle ab, weil er sich als Gemeindepfarrer am richtigen Platz fühlte.

Die Predigtakten sind ein beredtes Zeugnis seiner Predigt-, aber auch seiner Gemeindearbeit. Sie erhielten die Signatur D 197, umfassen 24 Akten mit einem Umfang von 0,4 lfd. m und haben eine Laufzeit von 1959 bis 1983 und 1987 bis 1995. Die Erschließungsdaten sind online recherchierbar, die Akten selbst können in unserem Lesesaal eingesehen werden.

14. Mai 2025 | Uwe Heizmann | Genealogie

Bei der Ahnenforschung stößt man hin und wieder auf so genannte Tote Punkte, also Stellen in der Forschung, an denen keine weiteren Ahnen mehr gefunden werden können. Dies kann daran liegen, dass in der benutzen Quelle die für die weitere Forschung notwendige Information nicht vorhanden oder ungenau angeben ist.

Eine Möglichkeit, einen Toten Punkt zu überwinden, ist die Umgebungssuche, die wir bereits vor einiger Zeit anhand eines Beispiels vorgestellt hatten.[1]

In manchen Fällen können aber auch Kirchenkonventsprotokolle zur Überwindung Toter Punkte beitragen, wie hier anhand zweier Beispiele dargestellt werden soll.

Befragung einer unehelich schwangeren Frau

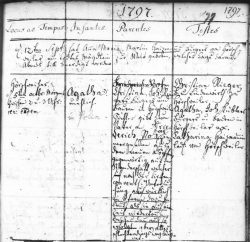

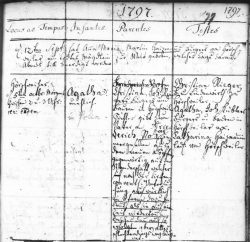

Kirchenbücher (KB) Tumlingen, Mischbuch (M) 1764-1804, Taufregister (Ta) 1764-1804, S. 177

Im Taufregister von Tumlingen (heute Kirchengemeinde Waldachtal) ist unter dem 5. Oktober 1797 der Geburts- und Taufeintrag des im Filialort Hörschweiler unehelich geborenen Mädchens Agatha zu finden. Zu ihren Eltern ist folgendes vermerkt: „Christina, Joh. Riegers Bürgers und Bauren in Hörschweiler Tochter gibt zum Vater an Friederich Rohrer, Zimmergesellen aus dem neuen Dörfchen, gegenwärtig auf der Wanderschaft, welcher sich nach der kirchenconventl. Untersuchung auch würklich in so ferne dazu bekennt, als sie auf seine Zeit niederkommen, welches dann auch so erfolgt, aber alles schlechterdings wegläugnet“.[2] Genauere Informationen zu Friedrich Rohrer sind nicht zu finden.

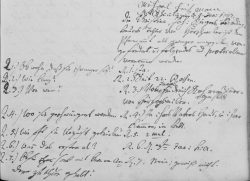

Evangelisches Archiv Baden und Württemberg (EABW), G 244, Nr. 2, S. 339

Was ist mit „dem neuen Dörfchen“ gemeint? Ein Blick in die Kirchenkonventsprotokolle von Tumlingen bringt Klarheit. Christina Rieger wurde am 5. und 6. Januar 1797 vom Kirchenkonvent über ihre Schwangerschaft befragt. Als dritte Frage – nach „Ob wahr, daß sie schwanger sei?“ und „Wie lang?“ – wird sie gefragt „Von wem?“. Sie gibt zur Antwort „Jacob Friderich Rohren, Zimmergesell von Herzogsweiler“.[3]

Der heute zu Pfalzgrafenweiler gehörende Ort Herzogsweiler wurde erst 1723 auf rentkammerlichem Boden im Weilerwald durch Waldenser angelegt. Auch wenn seitdem mehr als 60 Jahre vergangen waren, hatte sich bis 1797 die Bezeichnung „neues Dörfchen“ gehalten. Vergleicht man diese 60 Jahre mit dem Alter von Tumlingen und Hörschweiler (Ersterwähnung 782 bzw. 1086), was den Menschen der damaligen Zeit in etwa auch bekannt gewesen sein dürfte, so war Herzogsweiler tatsächlich noch „neu“.

Es ist anzunehmen, dass der genannte Jacob Friderich Rohrer derjenige im Ortssippenbuch für Pfalzgrafenweiler unter Nr. 4747 aufgeführte ist.[4] Auch er wurde vom Kirchenkonvent befragt, leugnete aber, die Christina geschwängert bzw. überhaupt mit ihr Verkehr gehabt zu haben. Die Protokolle vom 5. und 6. Januar 1797 mit genaueren Angaben stehen online zur Verfügung.[5]

Bitte um einen Kirchenstuhl

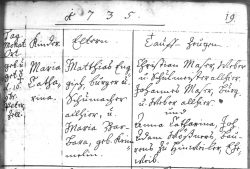

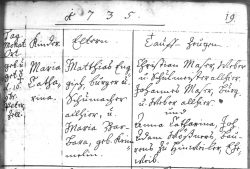

KB Peterzell, M 1696-1832, Ta 1733-1808, S. 19

Am 16. November 1735 wurde in Peterzell bei Alpirsbach das Mädchen Maria Catharina geboren und getauft. Ihre Eltern waren Matthias Engisch, Bürger und Schuhmacher in Peterzell, und Maria Barbara Krimmel.[6] Üblicherweise wird bei der Ahnenforschung als nächster Schritt nach dem Hochzeitseintrag der Eltern gesucht – jedoch, es gibt keinen im Eheregister von Peterzell. Auch über den hervorragenden Index zu den Kirchenbüchern („Sonstiges 1648 bis ca. 1875 Band 20“) wird man nicht fündig. Aus dem Index ist lediglich zu entnehmen, dass das erste Kind des Ehepaares am 24. Mai 1732 geboren wurde.[7]

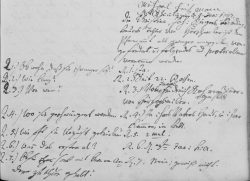

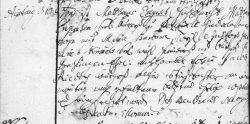

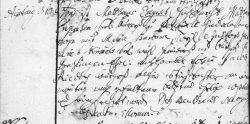

EABW, G 561, Nr. 12-2, Actum 12.11.1731, 2. Seite

Ein auf Verdacht in die Kirchenkonventsprotokolle von Peterzell geworfener Blick hilft auch an dieser Stelle weiter. Im Protokolleintrag vom 12. November 1731 ist zu lesen: „Maria Barbara, Matth. Enggischen Eheweib, von Aysteig gebürttig, bittet weil sie frembd hiehro gekommen, auch um einen Kirchen-Stuhl.“[8] – Man durfte sich früher nicht einfach in der Kirche dorthin stellen bzw. setzen, wo man wollte, sondern bekam seinen Platz zugewiesen. Diese Praxis erscheint aus heutiger Sicht ungewöhnlich, wenn nicht sogar komisch, hilft in diesem Fall aber bei der Überwindung des Toten Punktes.

KB Aistaig, M 1648-1741, E 1648-1740, 10.09.1731

Im Eheregister von Aistaig ist unter dem 10. September 1731 der Hochzeitseintrag des Ehepaares zu finden: „Aystaig den 10. 7bris ist Matthaeus Engisch, Schuhknecht, Matthaeus Engischen, seel. Bürgerß zu Peterzell hinderlaßener Sohn mit Maria Barbara, weyl. Christoph Heinrichs Krimmels seel. weyl. Schneiderß und Bürgerß zu Bahlingen ehel., anitzo aber Johann Jacob Riederß Bürgerß allhir Stieftochter an diesem Monntag nach gehaltener Bettstund ehelich copuliert und eingesegnet worden.“[9]

Die falsche Angabe des Geburtsorts der Maria Barbara im Kirchenkonventsprotokoll hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sie zwar in Balingen (im heutigen Zollernalbkreis) geboren wurde, aber durch die zweite Ehe ihrer Mutter wohl schon sehr lange in Aistaig lebte.

Kirchenkonventsprotokolle sind in den meisten Dekanats- und Pfarrarchiven in Württemberg und auch in den Archiven alt-württembergischer, heute badischer bzw. bayerischer Pfarreien in unterschiedlichem Umfang überliefert. Ein großer Teil der Kirchenkonventsprotokolle aus Württemberg befindet sich im Archiv in Stuttgart-Möhringen, ein Teil aber auch noch vor Ort auf den Pfarrämtern.

Die Kirchenkonventsprotokolle werden nach und nach digitalisiert und auf https://suche.archiv.elk-wue.de/online gestellt werden. Eine Übersicht über die aktuell online zur Verfügung stehende Kirchenkonventsprotokolle ist hier zu finden.

Quellen

[1] Blog-Beitrag „Die Umgebungssuche zur Überwindung eines Toten Punktes“ (https://blog.wkgo.de/2021/02/17/die-umgebungssuche-zur-ueberwindung-eines-toten-punktes/).

[2] Kirchenbücher (KB) Tumlingen, Mischbuch (M) 1764-1804, Taufregister (Ta) 1764-1804, S. 177 (http://www.archion.de/p/b298920175/).

[3] Evangelisches Archiv Baden und Württemberg (EABW)*, G 244, Nr. 2, S. 339

[4] Oertel, Burkhart: Ortssippenbuch Pfalzgrafenweiler. Für die Teilorte Durrweiler, Edelweiler, Herzogsweiler, Kälberbronn, Neu-Nuifra sowie die in Pfalzgrafenweiler geführten Teile von Missihof, Mönchhof, Oberwaldach und Vesperweiler, Kreis Freudenstadt in Württemberg; 1645 bzw. Ortsgründung – 1925; ungekürztes Ortssippenbuch. Neubiberg 2013, S. 152, Nr. 4747.

[5] [5] EABW, G 244, Nr. 2, S. 339-342, S. 339 siehe [3]

[6] KB Peterzell, M 1696-1832, Ta 1733-1808, S. 19 (http://www.archion.de/p/1867181843/).

[7] http://www.archion.de/p/ee24663c5a/.

[8] EABW, G 561, Nr. 12-2, Actum 12.11.1731, 2. Seite

[9] KB Aistaig, M 1648-1741, E 1648-1740, 10.09.1731 (https://www.archion.de/p/4a750a1332/).

* bis 28. Februar 2025 Landeskirchliches Archiv Stuttgart

9. Mai 2025 | Heinrich Löber | Allgemein

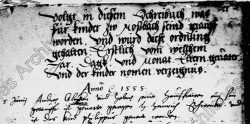

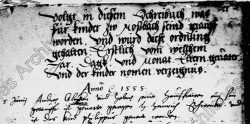

Fast auf den Tag genau 470 Jahre nach dem ältesten Kirchenbucheintrag der Badischen Landeskirche (Mosbach (ref.), ~ 5. Juni 1555) zog heute auch der Kirchenbuchbestand des (ehemaligen) Landeskirchlichen Archivs Karlsruhe nach Stuttgart in die Räumlichkeiten des neu gebildeten ‚Evangelischen Archivs Baden und Württemberg‘. Damit sind die ältesten, wertvollsten und zugleich am meisten benutzten Quellen nun andernorts gelagert.

Allerdings handelt es sich hierbei „nur“ um etwa 2.400 Kirchenbücher, die als Deposita von den Kirchgemeinden an das Archiv abgegeben wurden, und 90 Laufmeter umfassen. Das ist etwa ein Viertel des Gesamtbestandes.

Alle Kirchenbücher sind daneben nicht nur verfilmt, sondern auch digitalisiert überliefert. Eine Einsicht kann unabhängig von unserem Archiv im Kirchenbuchportal (www.archion.de) nach einer Registrierung und gegen Gebühr genommen werden. Insoweit ist deren Lagerort relativ.

Fotos: Evangelisches Archiv Baden und Württemberg

-

-

Ältester Kirchenbucheintrag

-

-

Umzugswagen

-

-

Anlieferungsbereich in Stuttgart während des Aktenummzugs

8. Mai 2025 | Andreas Butz | Ausstellung, Jubiläum

Gestern, am 7. Mai, wurde im Stuttgarter Stadtpalais die Ausstellung zum 125-jährigen Jubiläum dieser bekannten Stuttgarter Kulturinstitution mit einer schönen Vernissage eröffnet. Unser Archiv, das Evangelische Archiv Baden und Württemberg, konnte den Ausstellungsmachern zahlreiche Dokumente, Plakate, Fotos und Konzertmitschnitte zur Verfügung stellen. Die Vorbereitungen der vom Chor beauftragten Ausstellungsmacher wurden dadurch erleichtert, dass die Archivbestände vor einigen Jahren in unserem Haus verzeichnet wurden. Das Inventar kann online eingesehen werden. Dr. Steffen Kaiser, der damals mit der Erschließung beauftragt war, hatte die ehrenvolle Aufgabe, bei der Vernissage in einem kurzen Vortrag die wechselvolle und faszinierende Geschichte des Chores vorzustellen. Mitglieder des Chores gaben einige Kostproben ihres Könnens. Am Sonntag wird der Chor einen Festgottesdienst in der Stiftskirche mitgestalten und in der kommenden Woche ein großes Jubiläumskonzert mit 210 Mitwirkenden in der Stuttgarter Liederhalle geben.

Die Sonderausstellung ist bis zum 25. Mai (Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr) im Saal Marie im Erdgeschoss des Stuttgarter Stadtpalais bei freiem Eintritt zu sehen und eignet sich für alle Altersgruppen, insbesondere für Familien mit Kindern.

Fotos: Evangelisches Archiv Baden und Württemberg

-

-

Ehrung aller Mitwirkenden des Jubiläums

-

-

Dr. Steffen Kaiser

-

-

Blick in die Ausstellung

-

-

Historisches Foto des Chores

-

-

Jonathan Stumber von der Projektleitung

7. Mai 2025 | Andreas Butz | Jubiläum

Vor fünf Jahren erschienen auf diesem Blog 16 Beiträge zum Thema Nachkriegszeit. Jetzt, 80 Jahre nach 1945 ist das historische Ereignis in noch weitere Ferne gerückt. Andererseits tobt wieder ein Krieg in Europa. Nicht jeder hat die Blogserie vor fünf Jahren verfolgt. Von dem her möchten wir hiermit auf die damaligen Beiträge verweisen:

Teil 1 der Serie zur Nachkriegszeit: Nachkriegsnot in Bildern – ein Plakat von 1948

Teil 2 der Serie zur Nachkriegszeit: CARE-Pakete gegen verzweifelte Not

Teil 3 der Serie zur Nachkriegszeit: Vermisst? Der Suchdienst nach dem Zweiten Weltkrieg

Teil 4 Serie Nachkriegszeit : Zeichnungen aus dem Kriegsgefangenenlager von Robert Eberwein

Teil 5 der Serie zur Nachkriegszeit : 75 Jahre Stuttgarter Schulderklärung

Teil 6 der Serie zur Nachkriegszeit : Das Kindererholungsheim Laufenmühle bei Welzheim

Teil 8 der Serie zur Nachkriegszeit : Abendmahl mit Bombenschrott. Vasa Sacra hergestellt im Kriegsgefangenenlager

Teil 9 der Serie zur Nachkriegszeit: Der Bau von Notkirchen

Teil 10 der Serie zur Nachkriegszeit : „Verschickungskinder“ – im Erholungsheim Bergfreude in Scheidegg im Allgäu

Teil 11 der Serie zur Nachkriegszeit : Neue Formen der Jugendsozialarbeit – die Aufbaugilden des Evangelischen Hilfswerks

Teil 12 der Serie zur Nachkriegszeit : Siedlungswesen – Kirchliche Bauförderung

Teil 13 der Serie zur Nachkriegszeit : Kinderschicksale – Heimschule für Flüchtlingswaisen Kleinglattbach

Teil 14 der Serie zur Nachkriegszeit : Lebensperspektiven für Kriegsversehrte in Isny und Oberstenfeld

Teil 15 der Serie zur Nachkriegszeit : Fremdenfeindlichkeit abbauen – Eine Ausstellung im Jahr 1948

Teil 16 der Serie zur Nachkriegszeit : Kriegschroniken. Berichte der württembergischen Kirchengemeinden zu NS, Krieg und Kriegsende

5. Mai 2025 | Andreas Butz | Restaurierung, Zeitgeschichte

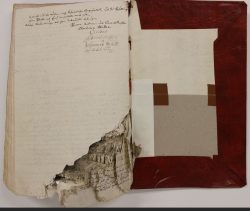

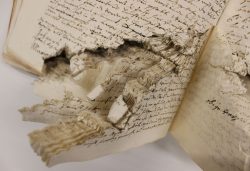

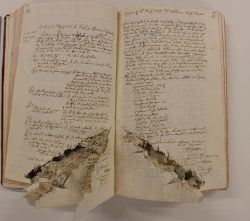

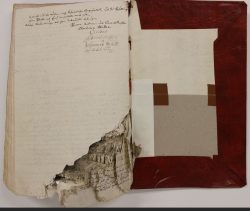

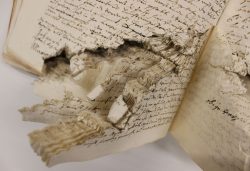

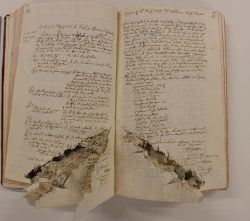

Kriege fordern nicht nur Menschenleben, zerstören nicht nur Bausubstanz und Infrastruktur, sie vernichten auch historische Quellen. Während die Kirchenbücher von Freudenstadt, die im Zweiten Weltkrieg großer Hitze ausgesetzt waren und verkohlten, heute nicht mehr benutzbar sind, traf es die Kirchenkonventsprotokolle von Ditzingen nicht ganz so schlimm. Aber auch hier ging ein Teil der Informationen verloren. Offenbar waren die Räume des Pfarramtes einem Granateinschlag ausgesetzt, der zu Schäden durch Splitter führte. Leider fehlt für Ditzingen ein Bericht über das Kriegsende und damit ein einfacher Zugang zu Informationen über diesen Vorfall, der sich Ende April 1945 ereignet haben muss.

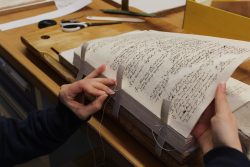

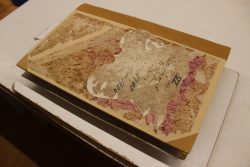

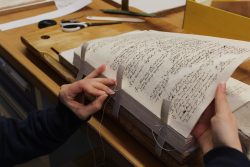

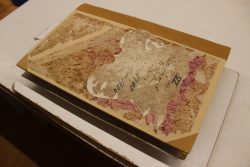

Die beiden Bände mit den Laufzeiten 1785-1804 und 1804-1823 waren in diesem Zustand aus konservatorischen Gründen nicht benutzbar. Hätte man sie in diesem Zustand in den Lesesaal gebracht, wäre es zum einen sehr schwierig gewesen, die Seiten umzublättern, und vor allem hätte die Gefahr bestanden, dass die Seiten dabei noch stärker beschädigt worden wären. Deshalb haben wir uns entschieden, die Bände zur Restaurierung in die Werkstatt für Buch- und Papierrestaurierung von Matthias Raum in Römerstein zu geben. Dort mussten die Bände neu gebunden werden. Die Fehlstellen der einzelnen Seiten wurden fachmännisch angefasert und anschließend neu gebunden. Letzte Woche brachte Herr Raum die Bände zurück ins Archiv. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Band kann nun Interessierten vorgelegt werden. Eine Bereitstellung als Digitalisat ist ebenfalls geplant. Die Kirchenkonventsprotokolle sind sozialgeschichtlich sehr interessante Quellen und werden von der Forschung genutzt.

Fotos: Werkstatt für Buch- und Papierrestaurierung Matthias Raum

-

-

Entfernen der Einbandfolie

-

-

Beschädigung von Außen

-

-

-

-

-

Seite in der Bearbeitung

-

-

Trockenreinigung mit Latexschwamm

-

-

Beschädigte Doppelseite

-

-

Neues Leder wird geschärft

-

-

Schärfen des alten Leders

-

-

Papieranfaserung

-

-

Die restaurierten Seiten werden geheftet

-

-

Rücken wird abgeleimt und gerundet

-

-

-

Fertig restaurierter Einband