Schlagworte: Nachlass

9. Februar 2026 | Heinrich Löber | Bestand, Nachlass

16 Jahre nach dem Tod ihres Mannes übergab die Witwe des Haiterbacher Pfarrers Erwin Röger (1912-1989) Ende 2005 unserem Archiv dessen außerordentlichen Predigtnachlass (Sign.: EABW, D 217).

Erwin Röger gehörte zu der Generation, die nach ihrem Studium und der Übernahme erster geistlicher Ämter am Krieg teilnahm: 1940 wurde Röger als Pfarrverweser an der Friedenskirche in Heilbronn zur Wehrmacht eingezogen. Ein Jahr später wurde er in Geißelhardt zum Pfarrer installiert und heiratete zum ersten Mal. 1942 wurde sein Sohn geboren. Röger überlebte den Krieg, war aber bis 1948 in russischer Gefangenschaft und konnte erst nach sieben Jahren nach Geißelhardt zurückkehren. Es folgten Pfarrstellen in Althengstett (1952) und Haitersbach (1966). 1977 trat er in den Ruhestand. Erwin Röger zog in die Heimat seiner zweiten Frau, nach Berlin, kehrte aber 1983 wieder nach Württemberg zurück.

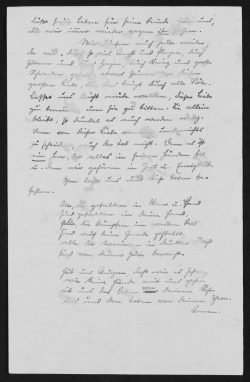

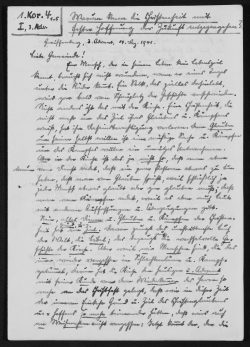

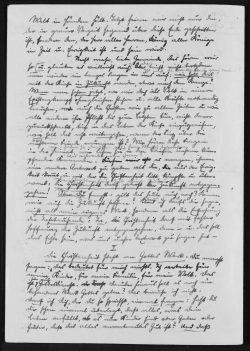

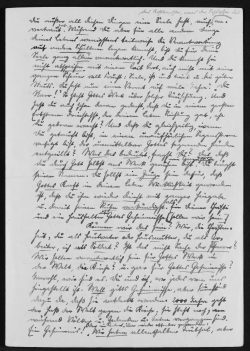

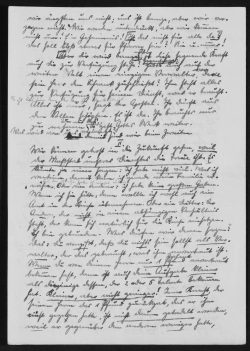

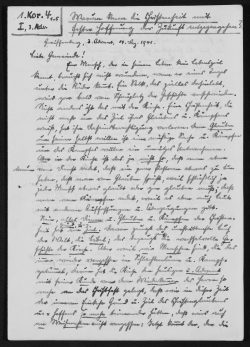

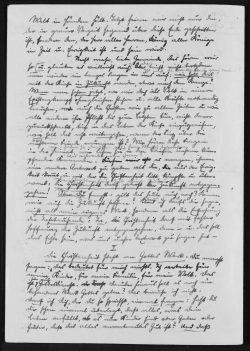

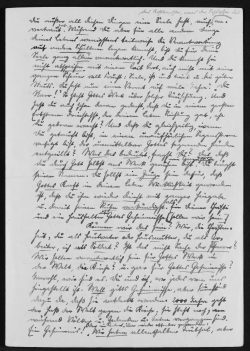

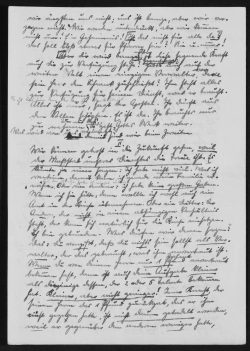

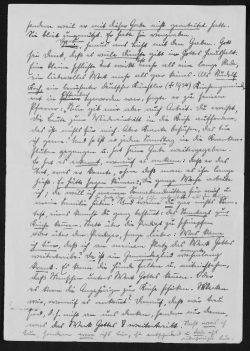

Ein typischer Röger – Predigt- und Gottesdienstmanuskript über Off. 3,14-22 (Geißelhardt, 14.05.1950) (D 217, Nr. 16)

Nicht nur in Berlin, sondern auch in seiner Heimatkirche übernahm Röger als Ruheständler regelmäßig Predigtdienste. Erst ein Jahr vor seinem Tod endete seine Verkündigungstätigkeit. Er war zeitlebens ein Mann der Kirche – deshalb ist diese Überlieferung von 56 Jahren Predigtdienst auch außerordentlich gehaltvoll.

Offenbar war Erwin Röger ein sehr korrekter Mensch: Seine Predigten sind nach biblischen Büchern geordnet und verfügen über Register, Literaturangaben und Verschlagwortung. Dass Röger größtenteils auf Makulatur oder zusammengeschnittene Überweisungsvordrucke u. ä. geschrieben hat, dürfte der Papierknappheit und seiner Sparsamkeit geschuldet sein. Das macht die Auswertung der Predigten nicht einfach.

Ab 1963 sind die Predigtmanuskripte oft mit dem „Wort für die Woche” versehen. Ein Gruß vom Sonntagsgottesdienst‘ bestückt, einem gedruckten Predigtverteilblatt aus den 1960er und 1970er Jahren. Daneben sind Bibliographien, einige theologische Ausarbeitungen und Seminar-Mitschriften (1933/34, 1937) überliefert.

Die insgesamt 26 Akten bilden 0,4 Laufmeter und umfassen den Zeitraum von 1932 bis 1988. Die Erschließungsdaten sind online recherchierbar und die Akten selbst sind in unserem Lesesaal einsehbar.

Auf der Seite der Kirchengemeinde Haiterbach findet sich eine Abbildung von Erwin Röger.

Beitragsbild: Immer dabei, die Kleinstzettel – Predigtmanuskript über 2. Kor. 13,13 (Althengstett, 27.05.1956) (D 217, Nr. 13).

19. Januar 2026 | Heinrich Löber | Bestand

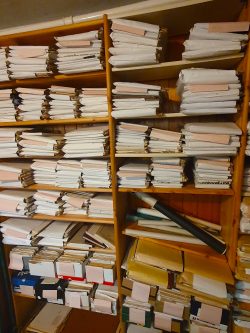

Zustand des „Familienarchiv Eugen Maurer“ vor der Übernahme (Ende 2025). Foto: EABW

Es stellte sich als Glücksfall heraus: Einer der fünf Söhne des württembergischen Pfarrers Eugen Maurer wurde Archivar. So gelangten die Nachlassunterlagen seines Vaters in professionelle Hände. Sie wurden in eine innere Ordnung gebracht und mit einem Inventar versehen. Offensichtlich hat der Sohn mit diesen Unterlagen selbst gearbeitet bzw. sie für seine Fragen und Zwecke griffbereit gemacht und ausgewertet. Dieser war niemand Geringerer als Prof. Dr. Hans-Martin Maurer (1929–2025), der das Hauptstaatsarchiv Stuttgart zuletzt zwanzig Jahre als Direktor leitete. Hans-Martin Maurer betitelte die Unterlagen als „Familienarchiv Eugen Maurer“. In unserem Archiv heißt er fortan „D 211, Nachlass Maurer, Eugen“.

Die übernommenen Unterlagen bestehen vor allem aus Dokumenten aus seiner Zeit als Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg, als Pfarrer in Hattenhofen (1926–1932), Dußlingen (1932–1947), Altbach (1947–1958) und Hausen a. d. Z. (1958–1963), aus der Zeit des Kirchenkampfes in Dußlingen, zum „BK-Kindergarten“ in Dußlingen sowie aus familienhistorischen Dokumenten, zahllosen Briefen, Fotoalben und einem Dutzend Büchern, darunter seine Bibeln und Gesangbücher. Eugen Maurer war Mitglied der Bekennenden Kirche.

Der mit genanntem Findhilfsmittel recherchierbare Bestand (D 211) umfasst reichlich neun Laufmeter und eine Laufzeit von etwa 1883 bis 1992. Das von Hans-Martin Maurer erstellte Inventar ist online einsehbar. Die Akten können nach einer Prüfung der Schutzfristen in unserem Lesesaal einsehbar sein.

Beitragsbild: Eugen Maurer beim Festumzug in Dußlingen anläßlich der Weihe der 4. Glocke (1935), EABW, D211, F11.

15. Dezember 2025 | David Berthele | Bestand

Das spannende an der Aufgabe der Erfassung eines Nachlasses ist der Kontakt mit einer längst verschiedenen Person: Der Erfasser, die Erfasserin taucht mit jedem Dokument, dass er oder sie in den Händen hält, ein in ein Stück Zeitgeschichte. Doch nicht nur: Es kommt zu einer Begegnung, wenn nicht sogar einer Berührung. Ist der Gegenstand der Erfassung dann auch noch von persönlicher Natur, so scheint das Tor zwischen Heute und Gestern weit offen; die Grenzen verschwimmen, man wird also selbst zum Betrachter, wenn nicht Teilnehmer an der Geschichte, sei sie von persönlichem oder weltlichem Wesen.

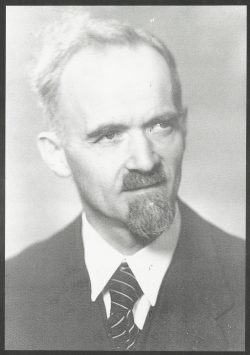

So oder so ähnlich er ging es mir bei der Erfassung meines letzten Nachlasses, der jedoch keine Ansammlung der fernen Geschichte, ein Portal in ein längst vergangenes Jahrhundert darstellt, sondern die Hinterlassenschaften eines Mannes, welche bei der Erscheinung dieses Blogbeitrages noch keine 10 Jahre verstorben ist: Der Name der Person: Bernhard Reusch (1929-2017), Pfarrer in Ostdorf (1960-1970), an der Föhrichkirche Feuerbach (1970-1984), und in Dettingen an der Erms (1984-1993). Ein Name, der, aufgrund der kurzen Zeitspanne von der Gegenwart bis zum Ableben Pfarrer Reuschs, in den Gemeinden noch immer wie eine Erinnerung von den Vortagen, wie ein Gesicht des Gestern, wirken muss: an einen Pfarrer, der seine Rolle mit Leib und Seele lebte, und seinen Beruf stets als Berufung gelebt haben muss.

Bernhard Reusch. Fotograf: Müller. Schwarzwälder Bote vom 21.12.2014 . Mit freundlicher Genehmigung.

Bernhard Reusch wurde am 17. Dezember 1929 als zwölftes Kind von insgesamt 13 Geschwistern in einem altpietistischen Elternhaus in Bad Urach geboren. Seine Eltern waren der Uracher Oberlehrer und Leiter der altpietistischen Gemeinde, Johannes Reusch, und dessen zweite Ehefrau, Marta Reusch, geborene Eberspächer. Es ist also nicht falsch zu behaupten, dass der christliche Glaube von früh auf eine bedeutende Rolle im Leben des jungen Bernhards spielte. Gerne hörte er zu, wenn ihm Geschichten aus der Bibel vorgelesen wurden. Auch im Umfeld seiner Geschwister war der Glaube fest verankert: Eine ältere Schwester war mit dem Pfarrer von Böhringen verheiratet und ein älterer Bruder studierte Theologie. Den Pfarrberuf selbst auszuüben, lag dem jungen Bernhard jedoch zunächst fern. Es waren jene unvergesslichen Wochenenden auf dem Hof seines Patenonkels in Sontheim, die dem Jungen einen Wunsch für die berufliche Zukunft erträumen ließen, wie Reusch in einem Interview anlässlich seines fünfzigjährigen Ordinationsjubiläums erzählte (D-207/Nr. 140): Er wollte Bauer werden.

Doch die Zeiten und Ereignisse in Deutschland waren weit entfernt von jeglichem kindlichen Träumen und Wünschen, sondern vielmehr geprägt durch die menschenverachtende Propaganda des grausamen NS-Regimes. So sah sich Bernhards älterer Bruder, ein starker Gegner des politischen Klimas, in der Situation gezwungen, sein ursprüngliches Berufsziel radikal zu ändern. Er entschied sich statt für den Lehrberuf für den des Pfarrers. Christliche Nächstenliebe statt Rassenlehre, der gute Hirte Jesus Christus statt des (Ver-)Führers Adolf Hitler.

Wir wissen nicht, was sich zu dieser Zeit im Innenleben des heranwachsenden Bernhard Reusch abgespielt haben mag, wie er den Alltag im schrecklichsten Kapitel der deutschen Geschichte wahrnahm oder was er von den Schrecken der Jahre 1933 bis 1945 mitbekam. Was wir jedoch wissen, ist, dass die Entscheidung seines älteren Bruders auch für Bernhard nicht unbedeutend gewesen sein muss. Seit seiner Konfirmation im Jahr 1944 war das Berufsziel des Bauern einem anderen gewichen, dem er sich bis über seinen Ruhestand hinaus widmen sollte und das für ihn sicher mehr als reinen Broterwerb darstellte: das des Pfarrers.

Der Jugendliche, der durch sein Interesse, seine Begeisterung und Einbringung positiv im Konfirmandenunterricht aufgefallen war, erhielt prompt die Empfehlung für das Seminar in Blaubeuren, die erste Station in der Reihe der klassischen theologischen Ausbildung in Württemberg. Nach den Jahren in Blaubeuren (1945–1947) folgte Maulbronn (1947–1949), in dessen alten Klostermauern langanhaltende Freundschaften für Reusch entstanden.

Am Tübinger Stift, wo er von 1950 bis 1954 lebte, war er Teil der Studentenverbindung Nicaria, wovon die sogenannten Nicarenbriefe zeugen. Sie sind Teil des Nachlasses, dem auch die Seminararbeiten beigelegt sind.

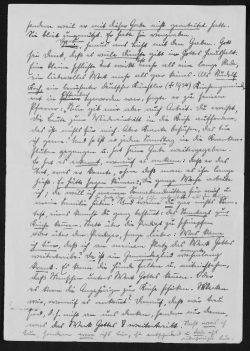

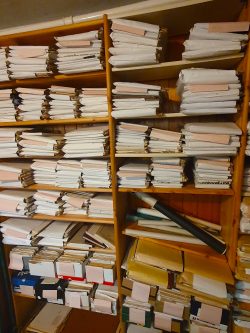

Predigten von Bernhard Reusch im Bestand D 207 (EABW).

Der größte Teil des Nachlasses besteht jedoch aus den verschiedenen Arten von Predigten und Kausalansprachen, die Reusch im Laufe seines Lebens als Pfarrer verfasste. Sie umfassen nicht nur die Jahre in Ostdorf, in der Föhrichkirche in Feuerbach oder in Dettingen an der Erms, sondern reichen weit über das Datum seiner Emeritierung im Jahr 1993 hinaus. Dass der Pfarrberuf für Reusch weitaus mehr war, wird dadurch leicht nachvollziehbar. Im Jahr 1996 starb Reuschs Frau, mit der er drei Töchter hatte. Der Glaube an Gott und seine Aufgabe als Verkündiger der christlichen Botschaft muss ihn in diesen schweren Schicksalsstunden mit Hoffnung erfüllt haben, weiterzumachen. So war er dekanatsweit weiterhin als Aushilfs- bzw. Vertretungspfarrer tätig, predigte hier und dort oder hielt Bibelstunden. Die letzte im Nachlass vorhandene Predigt stammt aus dem Jahr 2011.

Wie eingangs erwähnt, ist eine Nachlasserfassung immer auch eine Begegnung. Am meisten geprägt hat mich bei meiner Begegnung mit Herrn Pfarrer Reusch das folgende Stück, das wohl dessen emotionalstes Dokument ist und in seiner Aufnahme in den Bestand enthalten ist: Es handelt sich um die Trauerrede (D-207/Nr. 139), die Pfarrer Siegfried Kühnle bei der Beerdigung Reuschs hielt. In ihr entfaltet sich vor dem Leser in nahezu poetisch-schönen Worten das Leben des Verstorbenen. Man hört ihn nach dem Mittagschlafe, wie er Bach auf dem Klavier für sich spielt; man sieht den liebenden Vater, der selbst durch einen strengen Vater, und genau deshalb, die Rolle des liebenden, antiautoritären Erziehers einnahm. Trotz anstrengender Arbeit in und für die Gemeinde ist er bei der Orgelprobe seiner Tochter dabei und schläft ein. Und man erfährt, dass Reuschs stetiger Drang, seinen geistigen Horizont zu erweitern, sich immer in Objekt, Lage und Situation einzulesen und zu helfen, bis zuletzt nicht versiegte.

Es gibt sicherlich mehr über die Person Reusch zu berichten, doch dieses Mehr zu erfahren, ließ meine Begegnung leider nicht zu. Was ich mitnehme, ist der Kontakt zu einer Person und ihrem Nachlass, der mich sehr berührte, sowie die Begegnung mit einem Mann, der sein Leben einer Sache widmete, die ihm größer erschien als das Dasein selbst. Der Nachlass Reuschs zeugt davon.

Der Bestand (D 207) ist hier online recherchierbar.

Beitragsbild: Der verzeichnete Bestand D 207 im Magazin des EABW.

12. März 2025 | Heinrich Löber | Bestand

Die als ‚Nachlass Johannes Josenhans (1893-1981) (Familiennachlass Josenhans)‘ formierten Unterlagen geben Auskunft über die Herkunft des Pfarrers und Dekans, der zuletzt in Heidenheim seinen Dienst tat: Dieser stammt aus der pietistischen Familie Josenhans in Stuttgart. Sein Urgroßvater war Emanuel Josenhans (1780-1847), Weißgerbermeister in Stuttgart. Dessen Sohn war sein Großonkel und Namensvetter Johannes Josenhans (1822-1897), Kaufmann und daneben Stadt- und Pfarrgemeinderat.

Nicht wenige Akten geben Zeugnis von diesen beiden Josenhans‘, die herausragende Persönlichkeiten des evangelischen Lebens in Stuttgart im 19. Jahrhundert waren. Diese Unterlagen sind 2004 über ein Antiquariat in Münster in unser Archiv gelangt – vielleicht haben sie über den Buchnachlass ihres Nachkommens, Pfarrer Johannes Josenhans (+ 1981), diesen Schlenker gemacht? Aufgrund seiner Geschichte und seines Inhalt ist der Bestandsname ‚Nachlass Johannes Josenhans (1893-1981) (Familiennachlass Josenhans)‘ entstanden.

Neben genealogischen Unterlagen ist eine bemerkenswerte Korrespondenz überliefert. Diese beinhaltet Namen wie Aloys Henhöfer, Albert Knapp, Ludwig und Wilhelm Hofacker (bei Emanuel Josenhans), Johann Christoph und Christoph Blumhardt, Friedrich Bodelschwingh, Johann Hinrich Wichern und Ludwig Hofacker (bei Johannes Josenhans) und lässt den Umgang der Josenhans‘ mit erwecklich-pietistischen Persönlichkeiten jener Jahrzehnte erkennen. Auch eine Predigt des vom Katholizismus konvertierten, badischen erwecklichen Pfarrers Aloys Henhöfer ist überliefert (Nr. 17).

Neben diesen frömmigkeitshistorischen Zeugnissen sind zahlreiche Quellen Stuttgarter Ortskirchengeschichte überliefert, die erkennen lassen, dass Vater und Sohn einen überdurchschnittlich hohen Beitrag am evangelischen Leben der Stadt hatten. So war der Kaufmann Johannes Josenhans nicht nur Stadtrat, sondern auch Mitglied des Gesamtpfarrgemeinderats. Als solcher ist er bei der Reform des Deutschen Evangelischen Kirchentags beteiligt gewesen (1864), war Ausschussmitglied der Südwestdeutschen Konferenz für Innere Mission und bei der Gebetswoche des Evangelischen Bundes in Berlin zugegen (1870), hat die Neufassung der Perikopenordnung und die Gesangbuchfrage (1877) verhandelt und nahm bei der Lutherfeier 1883 in Wittenberg teil.

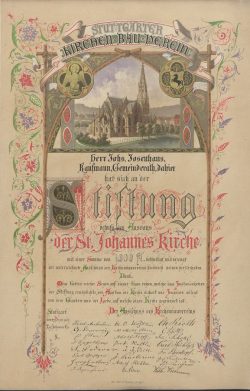

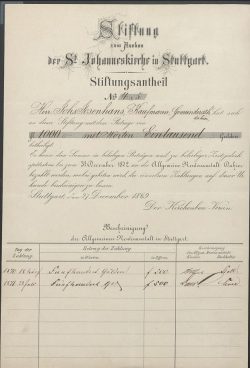

Johannes Josenhans‘ Verdienst ist auch im Kirchenbau zu verorten. Als Stifter hat er den Aufbau der Johanneskirche maßgeblich gefördert (1869-1876), ein bis heute bedeutendes Kirchenbauwerk der Stadt. Zudem war Johannes Josenhans Mitglied des „Comitees für die eiserne Kirche“ (‚Wanderkirche‘), deren Entstehung wirklich zustande kam und die Kirchennot der Stadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelindert hat.

Aber auch theologische Literatur und Ausarbeitungen zeugen von der kirchlichen Verbundenheit der Josenhans‘.

Die Nachlassunterlagen haben die Signatur D 140, umfassen 31 Akten mit einem Umfang von 0,2 lfm. und weisen eine Laufzeit von (1762) 1783 bis 1919 auf. Deren Erschließungsdaten sind online recherchierbar und die Akten selbst in unserem Lesesaal einsehbar.

-

-

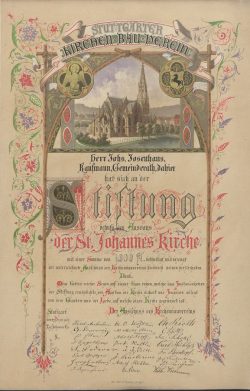

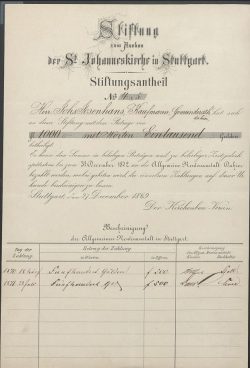

Urkunde des Kirchenbauvereins für Johannes Josenhans über 1.000 fl. für den Bau der Johanneskirche in Stuttgart (27.12.1869) [LKAS, D 140, Nr. 30], Vorderseite

-

-

Dasselbe: Rückseite

-

-

Johanneskirche nach ihrer Entstehung (1876) [Quelle www.stuttgart-west-evangelisch.de]

22. Januar 2025 | Heinrich Löber | Bestand

Es ist nicht viel, was als „Nachlass Walter Kittelberger (1902-1980)“ in unserem Archiv überliefert ist. Aber es sind außergewöhnliche Schriftstücke, die durch die Bearbeitung ans Licht gebracht wurden und nun recherchierbar sind.

Nach Stationen als Vikar in Hochdorf, Pfullingen, Machtolsheim, wieder in Pfullingen und dann an der Lutherkirche Cannstatt (1925-1928) wurde Kittelberger 1928 Pfarrer in Conweiler, 1933 in Wolfenhausen und schließlich 1949 in Dürrwangen. Am 1. Juni 1967 trat er in den Ruhestand, den er in Geislingen (Balingen) verlebte.

Die Verlobte Ruth Reiber (hinten rechts) zusammen unter anderem mit einer Gemeindeschwester (um 1930), LKAS, D 139, Nr. 23b.

Die Verlobung (1930) und Ehe (26. Mai 1931) mit Ruth geb. Reiber (1904-1986), einer Tochter des Trikotfabrikanten Johann Gottfried Reibel aus Balingen, ist in diesen Nachlassunterlagen allgegenwärtig. Denn sowohl seine – teilweise in Gedichtform verfassten – Tagebücher als auch die Brautbriefe zeugen von einer großen Erwartung an die bevorstehende gemeinsame Hoch-Zeit.

Dabei geben die zahllosen Brautbriefe seiner Verlobten Ruth aus der Zeit von Mai 1930 bis zu ihrem Einzug in das Pfarrhaus Conweiler im Mai 1931 ein beredtes Zeugnis ihrer Liebe zu ihrem „inniggeliebten Walterle“ und „allerliebsten Walterlein“. Kittelberger wiederum fasst seine Liebe in Gedichte und Tagebuchaufzeichnungen. Daneben ist es interessant zu wissen, dass seine Mutter Marie ebenso eine geborene Reiber war, die Ruth zunächst mit „Tante Marie“, dann mit „liebe Mutter“ anschreibt. Offenbar bestand zwischen ihr und der Schwiegermutter in spe eine verwandtschaftliche Beziehung. Nach dem Tod von Vater Gottlieb Kittelberger wohnte die Mutter mit im Pfarrhaus in Conweiler.

Ein Tagebucheintrag – verfasst im November 1934 – vermittelt einen Geschmack für Kittelbergers Lyrik (Nr. 13):

Suche keinen sichern Ort,

wo du kannst geruhig wohnen.

Grabe nicht nach einem Hort,

der die Mühen möge lohnen.

Folge mutig dem Gefühl,

das dem Herzen froh entsprießet.

Immer bist du an dem Ziel,

wenn sich’s frei aus dir ergießet.

Neben diesen sehr privaten Zeugnissen lässt nur eine Akte (Nr. 14) Walter Kittelberger in seinem Funktion als Pfarrer herausscheinen. Diese enthält vertrauliche Briefe an ihn als Seelsorger der Evangelischen Gemeinde Conweiler: Es geht in ihnen um das Anzeigen eines Ehebruchs, die Sorge um den Zustand einer Patin, die Bitte um Verzeihung und um einen Conweiler Maurer. Offenbar traute man Kittelberger vertrauliche und vermittelnde und Fähigkeiten zu.

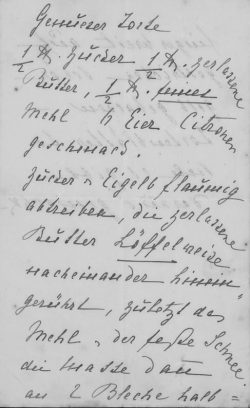

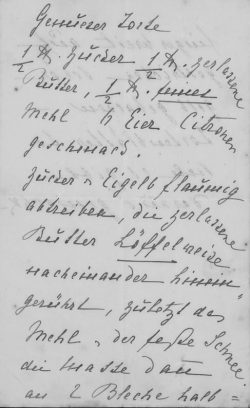

Einen weiteren, nicht geringen Teil bilden Kalender und Tagebücher des Vaters. In einem dieser Tagebücher diente ein Genueser-Tortenrezept als Lesezeichen (Nr. 6).

Der Nachlass erhielt die Signatur D 139, umfasst 23 Akten mit einem Umfang von 0,2 lfm. und weist eine Laufzeit von (1907) 1911 bis 1939 und 1979/80 auf. Dessen Erschließungsdaten sind online recherchier– und die Akten selbst in unserem Lesesaal einsehbar.

-

-

Lesezeichen mit Rezept fürr Genueser Torte im Tagebuch des Vaters, 1912, recto. LKAS, D 139, Nr. 62.

-

-

Dasselbe, verso.

4. Dezember 2024 | Heinrich Löber | Bestand

Christian Gottlob Mann (1820-1891) war kein Pfarrer. Der gebürtige Horrheimer begab sich nach einer Glaserlehre auf eine dreijährige Wanderschaft (1839-1842), die ihn unter anderem durch den Nordschwarzwald und nach Pforzheim führte.

Anschließend besuchte Mann sechs Jahre lang die Evangelistenschule „Zur Hoffnung“ von Ernst Joseph Gustav de Valenti in Bern. Diese Zeit scheint ihn in seiner Frömmigkeit und Glaubenslehre geprägt zu haben. 1848 legte Mann schließlich die Dienstprüfung als Lehrergehilfe ab. Anschließend war er als Unterlehrer in seinem Heimatort Horrheim tätig. Danach wurde er Schulmeister in Hohenklingen (1854-1859) und schließlich für drei Jahrzehnte in Schützingen (1860-1890).

1855 heiratete er Wilhelmine Katharine Höschele aus Gerlingen. Am 3. Juli 1891 starb Christian Mann in Waiblingen.

Der kleine, aber feine Nachlass wurde im April 2012 von Anna Spiesberger (Nr. 1-5) und im September 2024 von Heinrich Löber (Nr. 6-8) nacherschlossen. Auslöser waren die vier gebundenen Autographenbände, die dem Archiv mit Schenkungserklärung vom 21. November 2021 von einem Urenkel Christian Manns übergeben wurden.

Die zu einem Nachlass formierten Dokumente enthalten vor allem Reden in Gedichtform, aber auch Korrespondenz und Liedtexte. Darüber hinaus sind die genannten vier Bände mit „Betrachtungen“ zu Büchern des Neuen Testaments sowie Predigten und ‚Morgenstunden‘ aus Manns Zeit an der Predigerschule Dr. de Valenti in Bern überliefert.

Ein Fragment eines Ermahnungsgedichtes (undatiert; LKAS, D 58, Nr. 1) lässt seine von der Evangelistenschule geprägte Frömmigkeit erkennen:

Gott sagt:

Glaube! Denn ich kann retten.

Rufe! Denn du sollst beten.

Hoffe! Denn darfst trauen.

Warte, denn du wirst sehen.

Lob …

Der Bestand umfasst acht Akten in 0,2 lfm mit einer Gesamtlaufzeit von 1841 bis zum Todesjahr. Die Erschließungsdaten sind online recherchierbar , die Akten selbst können in unserem Lesesaal eingesehen werden.

Das Pfarrarchiv Schützingen befindet sich ebenfalls im Landeskirchlichen Archiv.

20. November 2024 | Daniel Miller Martínez | Bestand

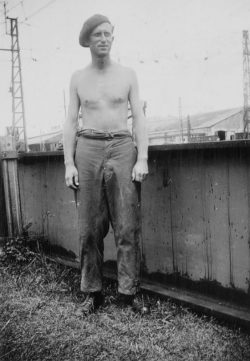

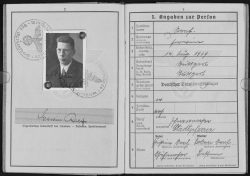

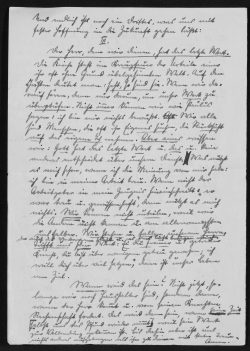

Friedrich Wilhelm Wittmann, auch bekannt als Benno oder Fritz, wurde am 2. Februar 1917 in Bürg bei Neuenstadt am Kocher geboren. Er begann seine akademische Laufbahn in Schöntal und setzte sein Studium in Tübingen und Rostock fort. 1939 bestand er seine erste Dienstprüfung und war auf dem Weg, eine Karriere im Predigtamt zu beginnen.

Friedrich Wilhelm Wittmann, auch bekannt als Benno oder Fritz, wurde am 2. Februar 1917 in Bürg bei Neuenstadt am Kocher geboren. Er begann seine akademische Laufbahn in Schöntal und setzte sein Studium in Tübingen und Rostock fort. 1939 bestand er seine erste Dienstprüfung und war auf dem Weg, eine Karriere im Predigtamt zu beginnen.

Der Zweite Weltkrieg unterbrach jedoch seine Pläne. Friedrich Wittmann wurde 1945 bei Lübben an der Spree vermisst und konnte seinen Berufswunsch nicht mehr verwirklichen. Während des Krieges war er nicht an der Front, sondern arbeitete an der Reparatur von Eisenbahnschienen und Brücken. Von 1940 bis Anfang 1942 war er in Frankreich tätig, danach im Osten bis zu seinem Tod.

Der Zweite Weltkrieg unterbrach jedoch seine Pläne. Friedrich Wittmann wurde 1945 bei Lübben an der Spree vermisst und konnte seinen Berufswunsch nicht mehr verwirklichen. Während des Krieges war er nicht an der Front, sondern arbeitete an der Reparatur von Eisenbahnschienen und Brücken. Von 1940 bis Anfang 1942 war er in Frankreich tätig, danach im Osten bis zu seinem Tod.

Er pflegte enge Beziehungen zu seiner Familie und seinem Freund Karl Merz, mit dem er oft korrespondierte. Die beiden diskutierten über verschiedene Themen und hielten ihre Freundschaft durch die Jahre aufrecht. Richard Zeller, ein weiterer Freund, schickte regelmäßig Rundbriefe an die ehemaligen Promovenden von Schöntal.

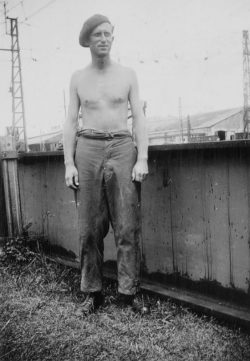

Seine Zeit im Krieg dokumentierte er durch zahlreiche Bilder. Diese zeigen ihn bei der Arbeit, auf Soldatenfriedhöfen und in Gruppen mit seinen Kollegen. Einer dieser Gruppen nannte er „Wagen 3“. Diese Gruppe von Männern, die zusammenarbeiteten, reisten und lebten, wurde im Laufe der Zeit zu einer engen Gemeinschaft.

Seine Zeit im Krieg dokumentierte er durch zahlreiche Bilder. Diese zeigen ihn bei der Arbeit, auf Soldatenfriedhöfen und in Gruppen mit seinen Kollegen. Einer dieser Gruppen nannte er „Wagen 3“. Diese Gruppe von Männern, die zusammenarbeiteten, reisten und lebten, wurde im Laufe der Zeit zu einer engen Gemeinschaft.

Friedrich Wilhelm Wittmanns Leben war geprägt von seinen engen Freundschaften und den Herausforderungen des Krieges. Seine Geschichte bleibt ein Zeugnis seiner Zeit und seiner unerschütterlichen Beziehungen.

Sein Nachlass befindet sich im Landeskirchlichen Archiv als Bestand D 146. Das Bestandsinventar kann hier online eingesehen werden.

17. Juli 2024 | Felix Kraeutl | Bestand

Fast ein Jahr nach dem Ende meines Freiwilligen Sozialen Jahres hatte ich nun die Möglichkeit, für ein zweiwöchiges Praktikum ins Landeskirchliche Archiv Stuttgart zurückzukehren. Es ist schön, wieder im Archiv zu sein, alte Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen und neue Gesichter kennenzulernen. Es war interessant zu sehen, was sich in der kurzen Zeit alles verändert hat oder wie hoch der Erweiterungsbau inzwischen ist.

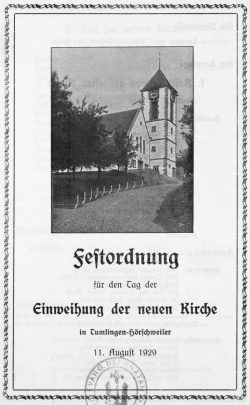

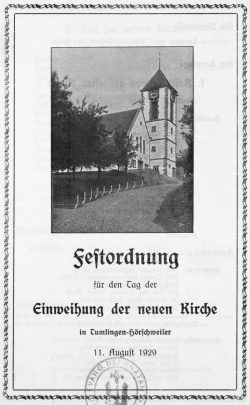

Diesmal galt es zunächst, den Nachlass von Pfarrer Erich Roller (1902-1975) zu erfassen. Dieser Nachlass mit der Bestandssignatur D 189 besteht hauptsächlich aus Predigten aus seiner Studien- und Vikarszeit sowie aus seiner ersten Station als frischgebackener Pfarrer in Tumlingen (1928-1936). So besteht der kleine Bestand hauptsächlich aus Predigten, wie z.B. die Predigt zur Einweihung der neuen Kirche in Tumlingen-Hörschweiler vom August 1929 (D 189, Nr. 1).

Diesmal galt es zunächst, den Nachlass von Pfarrer Erich Roller (1902-1975) zu erfassen. Dieser Nachlass mit der Bestandssignatur D 189 besteht hauptsächlich aus Predigten aus seiner Studien- und Vikarszeit sowie aus seiner ersten Station als frischgebackener Pfarrer in Tumlingen (1928-1936). So besteht der kleine Bestand hauptsächlich aus Predigten, wie z.B. die Predigt zur Einweihung der neuen Kirche in Tumlingen-Hörschweiler vom August 1929 (D 189, Nr. 1).

Außerdem ist ein Lebenslauf seines Urgroßvaters mütterlicherseits, Pfarrer Mag. Ludwig Friedrich Schmid (1798-1860; zuletzt Pfarrer in Neuffen), enthalten (D 189, Nr. 10) sowie ein Dokument über die Ausbildung künftiger Wehrmachtspfarrer (D 189, Nr. 11).

Der Bestand umfasst 19 Signaturen, eine Laufzeit von 1923 bis 1942 und einen Umfang von 0,2 lfd. m. Die Erschließungsdaten ist mittlerweile in unserer Online-Suche recherchierbar, die Akten selbst können in unserem Lesesaal eingesehen werden.

10. Juli 2024 | Felix Kraeutl | Bestand

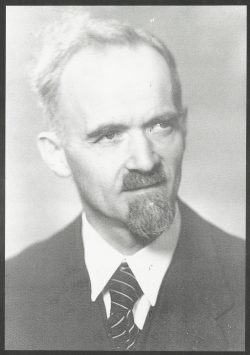

Adolf Schreiber, LKAS

Was macht den 1894 in Urach (heute Bad Urach) geborenen und späteren Pfarrer Adolf Schreiber zu einer hochinteressanten Person? Ist es der Fakt, dass er 1933 in die NSDAP eintrat, der dass er 1943 bei der Bombardierung Mühlhausens der dortige Stadtpfarrer war oder doch der, dass er im Dezember desselben Jahres das jüdische Paar Krakauer bei sich im Pfarrhaus von Mühlhausen für einige Zeit aufnahm und versteckte?

Klasse des niederen theologischen Seminars Maulbronn, LKAS

Gustav Adolf Schreiber wurde als Sohn des Pfarrers Paul Schreiber geboren und schlug bereits vor dem Ersten Weltkrieg dieselbe Laufbahn ein, unterbrach sein Studium der Theologie aber, um seinen Dienst im ersten Weltkrieg zu leisten. Er wurde vier Mal verwundet und ausgezeichnet. Schreiber setzte nach dem Krieg sein Studium fort und wurde nach mehreren kleineren Stationen im Jahre 1931 Pfarrer in Onolzheim. Bereits hier in seiner ersten Stelle zeigte sich seine Gespaltenheit gegenüber der Hitlerbewegung, da er einerseits als pflichtbewusster Ex-Soldat Deutschland an die erste Stelle stellte und das neue Nationalbewusstsein begrüßte, andererseits aber bereits 1933 die Bewegung der Deutschen Christen als suspekt ansah. Er trat aus ihr aus, nicht zuletzt, weil für ihn die Ideen der „Glaubensbewegung“, wie z.B. die Entfernung des Alten Testaments aus der Bibel, unerträglich waren. Schreiber engagierte sich zunächst in der Partei und in der NSV (NS-Volkswohlfahrt), legte diese Ämter aber 1936 nieder. In seinem Brief an Rudolf Heß (1934) lassen sich Brüche mit der Partei erkennen, da ihm beispielsweise die bereits im Vorjahr beantragte NSDAP-Mitgliedskarte auf Gauebene verweigert wurde; Grund für diese Benachteiligung war seiner Meinung nach sein oben erwähnter Austritt aus den „Deutschen Christen“.

Max und Karoline Krakauer

Schreibers nun beginnende Auseinandersetzung mit der Partei wurde vor allem auf dem Rücken seiner Kinder ausgetragen, denn seine lokalen Gegner waren zwei Lehrer und ein SA-Mann, die z.B. seine Briefe an diese Lehrer ungeöffnet zurückgaben, was auch zu einer Anzeige gegen Schreiber wegen eines ungelesenen Schulbefreiungsgesuchs führte. 1939 wurde er von Onolzheim nach S-Mühlhausen versetzt, wo er bis zu seinem Tod blieb.

Der endgültige Bruch erfolgte 1941 mit der Beschlagnahme des Theologischen Seminars Maulbronn, an dem sein Sohn studierte, und der damit verbundenen kritischen Beobachtung und Kommentierung des Kriegsgeschehens und des Zeitgeschehens. Die endgültige Grenze der Legalität wurde, wenn nicht schon vorher, dann durch die Beteiligung der Pfarrhauskette erreicht, als sie in der Vorweihnachtszeit 1943 das jüdische Ehepaar Max und Karoline Krakauer für eine Woche bei sich aufnahmen und damit Leib und Leben riskierten. Bis zu seinem Tod 1945 blieb er kritisch und mutig.

Der Nachlass Adolf Schreibers ist heute unter der Signatur D9 verzeichnet und umfasst 70 Verzeichnungseinheiten auf 0,3 lfm. und hat eine Gesamtlaufzeit von 1936 bis 1945.

Das Inventar kann hier eingesehen werden: http://suche.archiv.elk-wue.de/actaproweb/document/Best_338b7a1f-a833-4a00-bcf6-b6a012a55de7

12. Juni 2024 | Uwe Heizmann | Bestand

Manuskripte von Predigten und Ansprachen sind nicht nur Quellen für die Forschung zu Predigten und Ansprachen an sich, sondern können auch die Haltung des Sprechers zu gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen widerspiegeln und sind damit auch hervorragende Quellen für die Forschung zur jeweiligen Person und deren gesellschaftliche und politische Entwicklung.

Private Nachlässe sind eine sinnvolle Ergänzung zur amtlichen Überlieferung in Form von Personal- und Ortsakten. Die amtliche Überlieferung gibt die Sicht des Dienstherrn auf eine Person wieder, die Nachlässe ermöglichen eine andere, eine private Sicht auf diese Person.

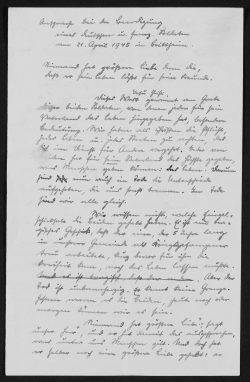

Erwin Raaf, Jahrgang 1909, begann 1936 seine Pfarrertätigkeit als Stadtvikar in Großbottwar, danach war er Pfarrverweser in Isingen, 1937 bis 1940 in Creglingen. 1940 wurde er auf die Pfarrstelle in Rosenfeld ernannt. Zum 12. September 1940, kurz nach seinem Stellenantritt, wurde er jedoch in die Wehrmacht eingezogen. Er diente zuerst in Frankreich, dann im „Ostraum“. Am 29. Juni 1941 wurde er in Russland schwer verwundet und ins Lazarett Greiffenberg in Schlesien verlegt. Später diente er zeitweise als Unteroffizier im Innendienst in Frankreich. Wegen Dienstunfähigkeit wurde er am 23. September 1942 aus dem Heeresdienst entlassen und konnte die Pfarrstelle in Rosenfeld antreten, die er bis 1957 innehatte. Danach war er bis 1967 Pfarrer in Klosterreichenbach, danach in Obertal (Baiersbronn). Zum 1. Mai 1975 wurde er offiziell in den Ruhestand versetzt, führte die Pfarrstelle aber noch einige Monate weiter. 1975 und 1976 übernahm er in Vakaturvertretung die Pfarrstelle in Dornstetten, 1980 und 1981 die in Fürnsal. Im Ruhestand lebte er in Unteriflingen, einem Ortsteil von Schopfloch (Lkr. Freudenstadt), wo er 2006 verstarb.

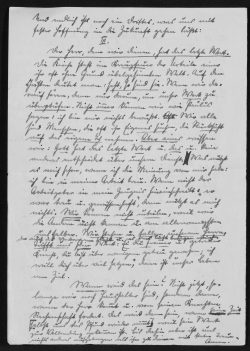

Raafs Nachlass (D 179,) enthält umfangreiche Predigtmanuskripte aus den Jahren 1934 bis 1987 (Umfang ca. 15 cm) sowie private bzw. persönliche Unterlagen, darunter auch Wehrmachts- und SA-Dokumente.

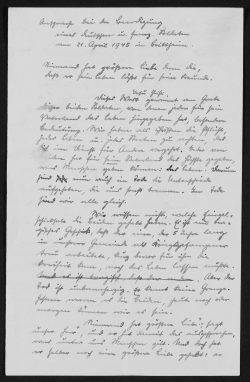

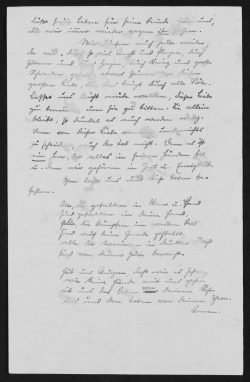

Von den Manuskripten sind zwei besonders hervorzuheben. Zum einen ist es die Predigt vom 14. Dezember 1941 in der Friedenskirche in Niederwiese bei Greiffenberg in Schlesien, wo Erwin Raaf nach seiner Verwundung im Juni 1941 einige Monate im Lazarett war. Zum anderen ist es die Ansprache bei der gemeinsamen Beerdigung eines deutschen und eines französischen Soldaten am 21. April 1945 in Brittheim, die leider durch Wasserschäden stellenweise unleserlich ist.

Neben den Predigten ist auch die Raafs Vortrag „60 Jahre Pfarrersleben“ von 1994 zu nennen, der auf Audiokassette und in Form von Audiodateien vorliegt.

Auch wenn der Bestand gerade einmal einen Umfang von 30 cm aufweist, so ermöglicht er dennoch eine Forschung zu Predigten aber auch zur Person Raafs über einen langen Zeitraum hinweg.

Im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart ist außerdem die Personalakte von Erwin Raaf überliefert (A 324, Nr. 2113).

Quellen:

– Ansprache 21.04.1945 aus: LKAS, D 179, Nr. 7

– Predigt 14.12.1941 aus: LKAS, D 179, Nr. 7

– Wehrpass aus: LKAS, D 179, Nr. 8

-

-

Ansprache_1945-04-21_S-1

-

-

Ansprache_1945-04-21_S-2

-

-

Predigt_1941-12-14_S-1

-

-

Predigt_1941-12-14_S-2

-

-

Predigt_1941-12-14_S-3

-

-

Predigt_1941-12-14_S-4

-

-

Predigt_1941-12-14_S-5

-

-

Predigt_1941-12-14_S-6

-

-

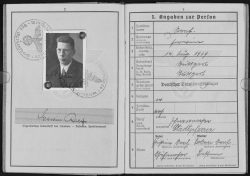

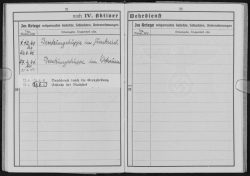

Wehrpass_S-2f

-

-

Wehrpass_S-32f

21. Februar 2024 | Uwe Heizmann | Bestand

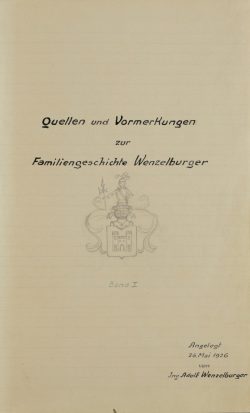

„Mein Grossvater Pfarrer Johann Georg Wenzelburger aus Neckarthailfingen bemühte sich seinerzeit, einen Stammbaum der Familie Wenzelburger zusammenzustellen. Ich habe als einziger Enkel meines Grossvaters sämtliche diesbezügliche Dokumente und Notizen bekommen und betrachte es als meine Pflicht, meinem Grossvater und meinen Kindern gegenüber, die begonnene Arbeit fortzusetzen und wenn möglich zu vollenden.“

Dies schrieb Adolf Karl Wenzelburger in einem Brief vom 22. November 1912 an das Pfarramt Neckartailfingen, in dem er um Abschriften von Kirchenbucheinträgen bat und außerdem ankündigte, im folgenden Jahr nach Neckartailfingen kommen zu wollen, um selbst in den Kirchenbüchern zu recherchieren.

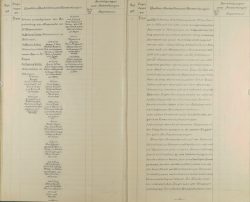

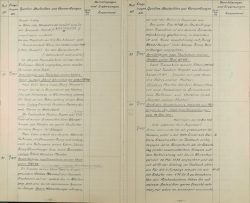

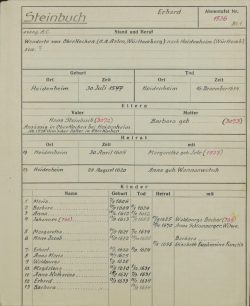

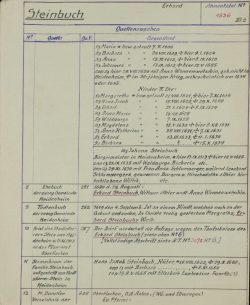

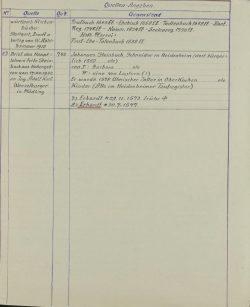

Adolf Karl Wenzelburger (1879-1959), Bauingenieur und k. u. k. Oberbaurat in Mödling bei Wien, hat seine Pflicht sehr ernst genommen und über Jahre hinweg – wahrscheinlich von den 1910er bis Mitte der 1950er Jahre – eine umfangreiche Familienforschung betrieben und einen demensprechend umfangreichen genealogischen Nachlass hinterlassen, der in seiner Quantität und Qualität nahezu einmalig ist. Der Nachlass zeichnet sich nicht nur durch in großem Umfang vorhandene Ahnenkarteien, Ahnen- und Stammlisten sowie Stammbäumen aus, sondern auch durch umfangreiche und systematisch geordnete Quellenabschriften sowie gut dokumentierte Notizen („Vormerkungen“) zur Familiengeschichte Wenzelburger. Proband für die Ahnenforschung war sein Sohn Kurt Albert Hermann Wenzelburger (1908-1979).

Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft dieser Unterlagen ist auch die Tatsache, dass sie in einer sehr gut lesbaren, an die Normschrift für technische Zeichnungen angelehnte Schrift geschrieben sind.

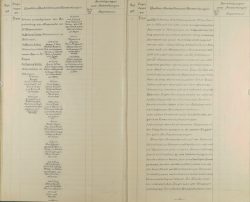

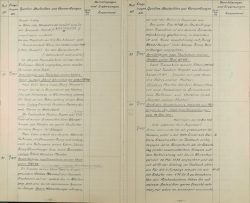

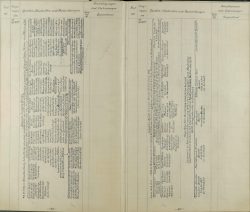

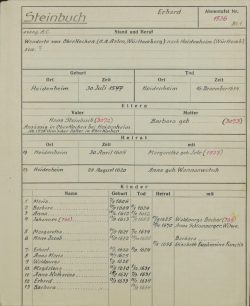

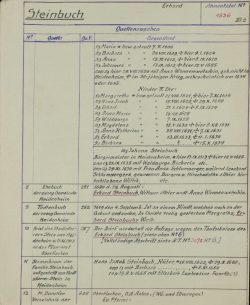

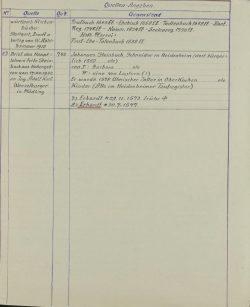

Die Abbildungen 1 bis 8 zeigen verschiedene Beispiele aus den genannten Quellen.

-

-

Abb. 1 bis 3 aus: LKAS, D 164, Nr. 1. 1 Titelblatt zu Quellen und Vormerkungen

-

-

Abb 2 Quellen und Vormerkungen Bsp 1

-

-

Abb 3 Quellen und Vormerkungen Bsp 2

-

-

Abb 4 Quellen und Vormerkungen Bsp 3

-

-

Abb 5 Ahnenkartei Kekule-Nr 1536 Bl 1r

-

-

Abb 6 Ahnenkartei Kekule-Nr 1536 Bl 1v

-

-

Abb 7 Ahnenkartei Kekule-Nr 1536 Bl 2r

-

-

Abb 8 Ahnenkartei Kekule-Nr 1536 Bl 2v

Wenzelburger stand über Jahre hinweg auch in Kontakt mit anderen Wenzelburgern, darunter auch diejenigen, die in die USA ausgewandert waren. Von diesen Kontakten zeugen auch die in großem Umfang vorhandenen Fotos von Familienangehörigen, aber auch von Bekannten. Die Anzahl der Fotos ist für einen genealogischen Bestand eher ungewöhnlich und deshalb besonders hervorzuheben. Insgesamt sind 109 Fotos aus der Zeit von ca. 1860 bis 1971 vorhanden. Von diesen sind 65 im Visitformat (Carte de Visite) aus dem 19. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts sowie zwei Ferrotypien aus der Zeit zwischen 1880 und 1891. 73 dieser Fotos konnte das Archiv aufgrund der abgelaufenen Urheberrechte online stellen.

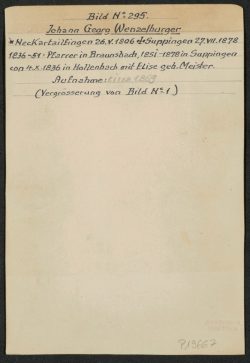

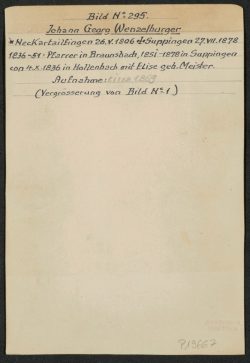

Abbildung 9 zeigt den oben erwähnten Pfarrer Johann Georg Wenzelburger (1806-1878).

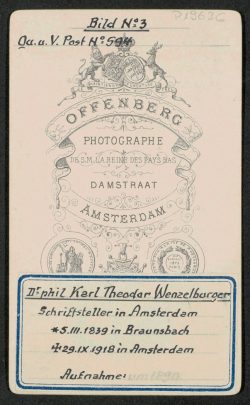

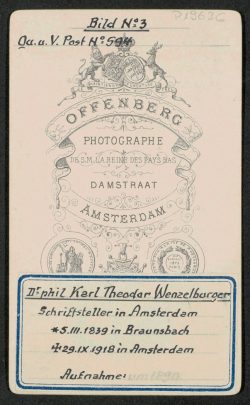

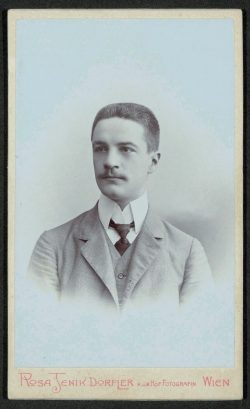

Auf Abbildung 10 ist der in den Niederlanden tätige Historiker Karl Theodor Wenzelburger (1839-1918) zu sehen. Er ist einer der prominenteren Vertreter der Familie Wenzelburger. Zu ihm war bisher kein Foto im Internet zu finden.

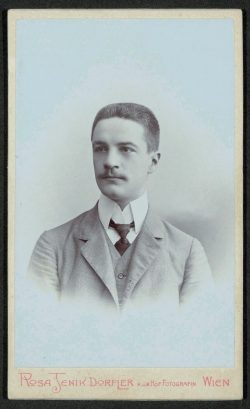

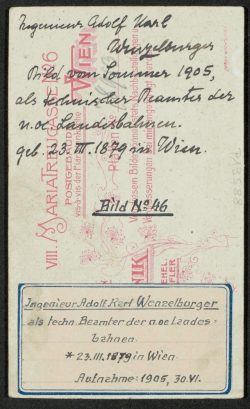

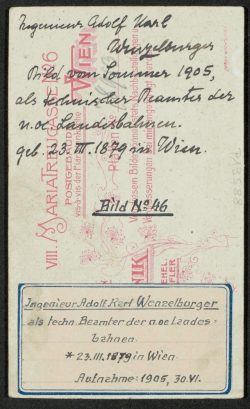

Abbildung 11 zeigt schließlich Adolf Karl Wenzelburger.

-

-

Abb. 9 aus: LKAS, D 164, Nr. 187.Abb 9a Johann Georg Wenzelburger Vorderseite

-

-

Rückseite

-

-

Abb. 10 aus: LKAS, D 164, Nr. 156. Abb 10a Karl Theodor Wenzelburger Vorderseite

-

-

Rückseite

-

-

Abb. 11 aus: LKAS, D 164, Nr. 108. Adolf Karl Wenzelburger

-

-

Rückseite

Dieser genealogische Nachlass ist nicht nur eine hervorragende Quelle für Forschenden mit dem Nachname Wenzelburger sondern auch für andere Genealogen, die Vorfahren in der Region um Neckartailfingen oder anderweitig gemeinsame Ahnen mit den Wenzelburger haben. Auch sind unter den Ahnen der Wenzelburger verschiedene Pfarrer zu finden, z.B. Christoph David Bayer (1682-1744), Daniel Schelling (1595-1685), Ludwig Friedrich Meister (1787-1872) oder Johann Christoph Friedrich Meister (1734-1806). Die vorzufindenden Familiennamen sind in den Bestandsinformationen anhand der Indizes zu den Ahnenlisten (Abschnitt 1.1.3, Nr. 34 und Abschnitt 1.1.4, Nr. 38) bzw. anhand der Abschnitte 1.1.7 und 1.1.8 ersichtlich.

Auch Fritz Wenzelburger (1896-1953), Lehrer in Reutlingen, erforschte seine Familie und sammelte Dokumente zu Familienangehörigen. Unter diesen Dokumenten befinden sich u.a. Predigten des genannten Pfarrers Johann Georg Wenzelburger aus der Zeit von 1836 bis 1876. Predigten aus diesem Zeitraum sind eher selten überliefert, was diese umso wertvoller macht. Die Personalakte von Pfarrer Wenzelburger ist im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart im Bestand A 27 unter der Signatur Nr. 3529 überliefert.

Abb. 12 aus: LKAS, D 164, Nr. 192. Abbildung 12 zeigt ein Foto von Horst Wenzelburger aus dem Jahr 2023.

Fritz Wenzelburgers Unterlagen gingen später in den Besitz seines Sohnes Horst Wenzelburger (* 1930) über. Dieser war 41 Jahren lang als Diplomchemiker in Darmstadt tätig und wohnt seit 2001 in Pfullingen. In seinem Ruhestand beschäftige er sich mit der Familiengeschichte und unterhielt das „Wenzelburger-Archiv“. Außerdem organisierte er in den Jahren 2010 bis 2021 Familientreffen in Neckartailfingen und verfasste eine „Familiengeschichte Wenzelburger“ sowie eine Rückschau über sein Leben (beides ist in der Evangelischen Hochschul- und Zentralbibliothek, Standort Stuttgart-Möhringen unter der Signatur NGB/268 bzw. AQ 20/153 zu finden).

Adolf Karl Wenzelburger und Fritz Wenzelburger standen in Kontakt miteinander, auch nach dem Tod der Familienforscher blieb der Kontakt zwischen den Familien bestehen. Über Adolf Karl Wenzelburgers Enkelin Ilse Fröhlich-Wenzelburger gingen 2014 seine umfangreichen Unterlagen schließlich auf Horst Wenzelburger über. Adolf Karl Wenzelburger und Horst Wenzelburger sind im achten Grad miteinander verwandt, der erste ist der Großonkel dritten Grades des zweiten. Ihr gemeinsamer Vorfahr war Johann Georg Wenzelburger (1777-1856), Metzger und Gemeinderat in Neckartailfingen.

Im Mai 2023 hat Horst Wenzelburger den größten Teil der gesammelten Unterlagen zur Familie Wenzelburger (mit Ausnahme der im Abschnitt 3.7 aufgeführten Archivalien) dem Landeskirchlichen Archiv Stuttgart zur dauerhaften Aufbewahrung übergeben.

Das Inventar des Nachlasses steht hier online für die Recherche zur Verfügung.

Abbildung 12 zeigt ein Foto von Horst Wenzelburger aus dem Jahr 2023.

Quellen:

– Brief vom 22.11.1912 aus: LKAS, D 164, Nr. 198

– Abb. 1 bis 3 aus: LKAS, D 164, Nr. 1

– Abb. 4 aus: LKAS, D 164, Nr. 2

– Abb. 5 bis 8 aus: LKAS, D 164, Nr. 20

– Abb. 9 aus: LKAS, D 164, Nr. 187

– Abb. 10 aus: LKAS, D 164, Nr. 156

– Abb. 11 aus: LKAS, D 164, Nr. 108

– Abb. 12 aus: LKAS, D 164, Nr. 192

10. Januar 2024 | Nina Wagner | Bestand

Im Rahmen meines Masterstudiums der Historischen Hilfswissenschaften und Archivwissenschaft an der Universität Wien habe ich ein vierwöchiges Praktikum im Landeskirchlichen Archiv absolviert. In dieser Zeit habe ich unter anderem den Nachlass von Otto Mörike verzeichnet.

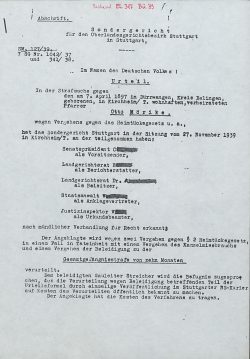

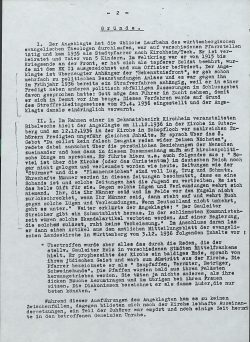

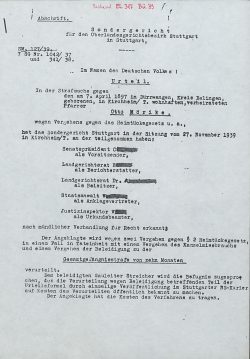

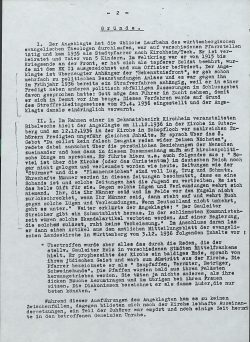

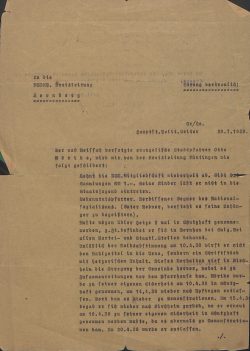

Otto Mörike (7. April 1897 – 9. Juli 1978) war ein evangelischer Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, der vor allem durch sein Engagement gegen den Nationalsozialismus und die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde. Er war Mitglied der Pfarrhauskette. Nach dem Ersten Weltkrieg, in dem er drei Jahre an der Front kämpfte und unter anderem die Schlacht von Verdun (1915) und die Schlacht an der Somme (1916) miterlebte, studierte er evangelische Theologie an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und absolvierte sein anschließendes Vikariat in Oberboihingen. Dort lernte er auch seine Frau Gertrud Mörike (geb. Lörcher) kennen, die er 1926 in Oppelsbohm, seiner damaligen Wirkungsstätte, heiratete. 1935 übernahm er eine Pfarrstelle in Kirchheim/Teck. Zunächst von den Versprechungen der Nationalsozialisten überzeugt, schloss er sich bald der Bekennenden Kirche an. Immer wieder geriet er in Konflikt mit dem nationalsozialistischen Regime. Bereits 1936 wurde ihm die Lehrerlaubnis für den Religionsunterricht entzogen, 1938 warfen Mörike und seine Frau bei der Abstimmung über den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich – auch das ist in diesem Nachlass überliefert – anstelle eines Stimmzettels eine ausführliche Erklärung ein, warum sie dem Anschluss nicht zustimmen konnten. Noch am selben Tag wurde er von einer von der Gestapo aufgehetzten Menschenmenge schwer verletzt, auch das Pfarrhaus wurde beschädigt. Wegen „Vergehens gegen das Heimtückegesetz“, „Kanzelmissbrauchs“ und „Beleidigung“ wurde er zu 10 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt und erhielt Rede- und Aufenthaltsverbot in Kirchheim/Teck.

Lange wurde in Parteikreisen diskutiert, inwieweit er seinen Beruf noch ausüben dürfe. Gemeindemitglieder und Nachbargemeinden setzten sich jedoch für ihn ein, so dass er, wenn auch unfreiwillig, nach Weissach und Flacht versetzt wurde. Dort lebte die Familie Mörike, Mörike und seine Frau hatten sechs Kinder und einen Pflegesohn. Sie nahmen Juden in ihrem Pfarrhaus auf und organisierten Verstecke. Außerdem sammelte er Spenden für andere Pfarrer, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes wurde Mörike 1947 nach Stuttgart Weilimdorf versetzt und 1953 zum Dekan des Kirchenbezirks Weinsberg ernannt. 1959 trat er in den Ruhestand. Er engagierte sich weiterhin in der Friedensbewegung und war unter anderem Vorsitzender der Aktion Sühnezeichen in Württemberg. 1971 verlieh der Staat Israel Mörike und seiner Frau die Yad-Vashem-Medaille für die Rettung von Juden und ihr Engagement gegen das nationalsozialistische Regime. In Bissingen/Teck wurde ein Freizeitheim nach ihm benannt, in Weilimdorf ein Weg durch den Pfarrgarten.

Die Wahl vom 10. April 1938 und ihre Folgen sind im Bestand ausführlich dokumentiert. Zum Prozess gegen Otto Mörike vor dem Sondergericht in Kirchheim/Teck sind einige Unterlagen vorhanden, ebenso Unterlagen der NSDAP und der Gestapo zu seiner antinationalsozialistischen Haltung. Hinzu kommen zahlreiche Predigten, etwa aus seiner Dornhaner Zeit, Schriften wie „Etliche Besonderheiten aus unserem Leben und Dienst“ sowie Briefe von und an Otto und Gertrud Mörike. Auch spätere Ereignisse wie eine Reise nach Israel (1969) und seine Arbeit für die Aktion Sühnezeichen sind durch Korrespondenzen u.a. mit Franz von Hammerstein oder Landesbischof Helmut Claß überliefert.

Der Nachlass ist unter der Signatur D169 erschlossen und jetzt hier online einsehbar.

-

-

LKAS, D 169, Nr. 8

-

-

LKAS, D 169, Nr. 5

-

-

-

LKAS, D 169, Nr. 15

19. Dezember 2023 | Noah-Joshua Veit | Bestand

Oberkirchenrat Hans Ostmann. Foto: Ton- und Bilddienst der Evang. Landeskirche Württemberg, LKAS.

Der im September übergebene Nachlass des ehem. Oberkirchenrats Hans Ostmann steht seit heute im Archiv unter der Signatur D-181 zur Verfügung. Hans Ostmann arbeitete von 1937 bis 1971 als Jurist im Oberkirchenrat und war zusätzlich ab 1940 als Schatzmeister für das Gustav-Adolf-Werk tätig, wofür er 1969 mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet wurde.

In seinem Nachlass befinden sich neben Fotos und Aufsätzen vor allem briefliche Korrespondenzen mit den Landesbischöfen und Gemeinden. Außerdem ist Material zu seinem Schwiegervater Otto Dibelius, ehem. Landesbischof von Berlin/Brandenburg, ebenfalls im Bestand enthalten.

Das Inventar des Nachlassbestands kann hier eingesehen werden.

Beitragsbild: Sitzung mit OKR Hans Ostmann (am Tisch vierter von links), am Tischende Landesbischof Eichele. Foto: Ton- und Bilddienst der Evang. Landeskirche Württemberg, LKAS.