28. Mai 2025 | Anette Pelizaeus | Jubiläum, Kunstgeschichte

Mit einem Gedenkgottesdienst am 1. Juni 2025 um 10 Uhr und der anschließenden Ausstellungseröffnung erinnert die Evangelische Leonhardsgemeinde Stuttgart an zwei wichtige historische Ereignisse nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Bereits am 3. Juni 1945, also kurz nach der Kapitulation am 8. Mai, wurde hier der erste Gottesdienst gefeiert. Nach weniger als fünf Jahren, am 19. März 1950, konnte die wiederhergestellte Leonhardskirche neu eingeweiht werden.

Die im Zweiten Weltkrieg stark zerstörte Stuttgarter Leonhardskirche (1945). AS 1 (Fotosammlung Landeskirchliches Archiv), Nr. 1593.

Die Stuttgarter Innenstadt war nämlich am 25. und 26. Juli 1944 so stark bombardiert worden, dass nicht nur nahezu 900 Menschen starben und fast 2.000 Menschen verletzt wurden, sondern auch viele Gebäude zerstört oder schwer beschädigt wurden.

Leonhardskirche Stuttgart. Außenansicht. Evangelisches Archiv Baden und Württemberg, Inventarisation.

Der Wiederaufbau der Leonhardskirche war von großer Bedeutung, denn die Kirche wurde einst von Zisterziensern gegründet. Im Jahr 1334 kamen zwei Zisterziensermönche aus dem bayerischen Kloster Fürstenfeld nach Stuttgart. Im Jahr 1337 stiftete die Stuttgarter Bürgerschaft eine kleine Kapelle zu St. Leonhard vor dem Esslinger Tor, die am 8. Juli 1339 eingeweiht wurde. Spätestens im Jahr 1408 wurde die Kapelle durch eine einschiffige Kirche mit Chor und Turm ersetzt. Von 1463 bis 1466 wurde die Kirche durch die beiden Baumeister Aberlin Jörg und vermutlich Conrad von Gundelsheim zu einer dreischiffigen Hallenkirche mit fünf Jochen und einem dreijochigen Langchor mit 3/8-Schluss erweitert. Vermutlich wurde nach 1482 auf der Chornordseite eine Sakristei (Alte Sakristei) angebaut. Von 1856 bis 1858 wurde der Kirchenraum im neugotischen Stil renoviert und mit einem neuen Altar und einer neuen Kanzel ausgestattet. 1898 wurde nach Plänen von Baurat Frey südlich des Chores eine zweite Sakristei erbaut, um Platz für die Unterbringung von Brautgesellschaften und die Abhaltung des Konfirmandenunterrichts zu schaffen (Neue Sakristei). Von 1883 bis 1884 erfolgte eine umfassende Renovierung des gesamten Kirchenbaus. Im Jahr 1884 wurde eine erste Empore eingebaut. Nach einem Brand, der durch einen Heizungsdefekt verursacht wurde, musste die Kirche 1902 an mehreren Stellen restauriert werden. Am 25. Juli 1944 wurde die St.-Leonhard-Kirche durch einen Bombeneinschlag zerstört; allein die Umfassungsmauern und die nördliche Pfeilerreihe blieben erhalten. Ab 1948 erfolgte der Wiederaufbau der Kirche nach Plänen der Architekten Rudolf Lempp und Gerhard Schneeweiß. Am 12. Dezember 1948 wurde Richtfest gefeiert und am 19. März 1950 fand die erneute Einweihung statt.

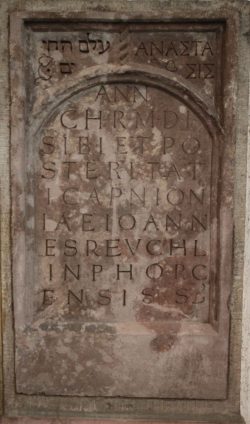

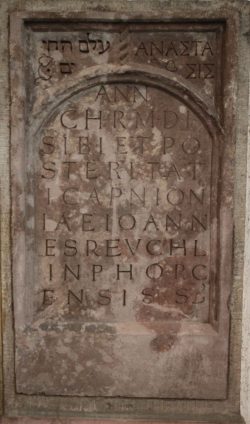

Epitaph für Johannes Reuchlin von 1501. Foto: EABW, Inventarisation.

Die Leonhardskirche zeichnet sich erstens durch den hochrechteckigen Gedenkstein für Johannes Reuchlin aus dem Jahr 1501 aus. Dieser wurde ursprünglich für das Stuttgarter Dominikanerkloster (Hospitalkirche) geschaffen, doch Reuchlin wünschte schließlich, dass er in der Leonhardskirche beigesetzt wird. Das Denkmal wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, konnte nach seiner Restaurierung im Jahr 1955 jedoch wieder in der Leonhardskirche aufgestellt werden.

Der Kirchenchor mit den Glasmalereien von Wolf-Dieter Kohler. Foto: EABW, Inventarisation.

Erwähnenswert sind zweitens die Glasmalereien, die in den 1950er Jahren von Wolf-Dieter Kohler für den Chor geschaffen wurden. Drittens ist das historische Chorgestühl aus der Hospitalkirche erwähnenswert, das 1943 ausgebaut und zunächst in der Thomaskirche in Stuttgart-Kaltental eingelagert wurde, bevor es 1950 in der Leonhardskirche aufgestellt wurde. Viertens ist schließlich die Abendmahlsgarnitur zu nennen, die 1985 von Hermann Stadelmacher für die Leonhardskirche aus dem Silber gegossen wurde, das einst im Feuersturm in der Kirche geschmolzen war.

Verglichen mit dem heutigen Bestand der Vasa Sacra sei aus der Pfarrbeschreibung der Leonhardskirche von 1905 (LKA S, Nr. 4380) der damalige Bestand zitiert. Damals wurden aufgelistet: „1 silbernes Altarkruzifix, 8 silberne Abendmahlskannen, 6 silberne Kelche mit Patenen, 2 silberne und 2 ebenhölzerne Hostienkästchen, 2 silberne und 2 zinnerne Taufgeräte, 7 silberne Opferteller, 2 silberngoldene Löffel, 2 silberglattierte, 2 versilberte und 2 ganz silberne Altarleuchter.“

Detail aus einer Abendmahlskanne des 19. Jahrhundert. Foto: EABW, Inventarisation.

Die Kreuzigungsgruppe wurde ursprünglich im Jahr 1501 von Hans Seyffer geschaffen und vom Ehepaar Jakob Walther, genannt Kühorn, der damaligen Bürgermeister und Vogtamtverweser von Stuttgart, und Klara, geborene Mager, gestiftet. Ursprünglich befand sie sich auf dem ehemaligen Leonhardskirchhof hinter dem Chor der Leonhardskirche. Gemäß der Stiftung sollte sie als Friedhofskreuz am Chor der Leonhardskirche aufgestellt werden. Sie besaß ursprünglich einen sechseckigen architektonischen Sockel, auf dem ein künstlicher Felsenhügel ruhte. An diesem waren das Jahr der Fertigstellung (1501) und die Wappen des Stifterpaares angebracht. Auf dem Hügel befanden sich ein Totenkopf, Gebeine und Getier. Darüber erhob sich das Kruzifix. Zu seinen Füßen kniete Maria Magdalena als Rückenfigur. Rechts und links des Kreuzes waren Maria und Johannes dargestellt. Über dem Haupt Christi befand sich der dreisprachige Titulus.

Kreuzigungsgruppe. Foto: EABW, Inventarisation

1889 wurde die Figurengruppe zum Schutz vor Verwitterung von der Leonhardskirche in die Hospitalkirche verlegt. Dort sind die Figuren, wie auch heute noch, auf einzelnen Sockeln aufgestellt. Im Jahr 1905 wurde unter der Leitung von Adolf von Donndorf eine Kopie der Kreuzigungsgruppe angefertigt. Diese wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wiederhergestellt und im Jahr 1948 neu eingeweiht. Aufgrund erneuter Witterungsschäden wurde sie 1975 durch eine Kopie ersetzt, die von Günter Schönfeld geschaffen wurde.

Im Gottesdienst kommen zudem die historischen „Vasa Sacra“, also das Abendmahlsgeschirr aus Silber, das im Feuersturm in der Kirche geschmolzen war, zum Einsatz.

Quellen: EABW, K1, Nr. 220; EABW, A 29, Nr. 4380 (Pfarrbeschreibung).

Literatur: Chronik der Leonhardskirche, in: Evangelischen Leonhardskirche Stuttgart. Zerstörung und Wiederaufbau, S. 11-22; Möhring, Harald: Stuttgart Ev. St. Leonhardskirche. München Zürich. 1. Aufl. 1984, S. 2-6; Wais, Gustav: Die St. Leonhardskirche und die Hospitalkirche zu Stuttgart. Stuttgart 1956, S. 11-39: Halbauer, Karl; Binz, Maria: Das Stuttgarter Dominikaner-Chorgestühl. Das Chorgestühl der ehemaligen Stuttgarter Dominikanerkirche (Hospitalkirche) heute in der Leonhardskirche. Stuttgart 2014, S. 22-51, 49-51; Halbauer, Karl; Binz, Maria: Das Stuttgarter Dominikaner-Chorgestühl. Das Chorgestühl der ehemaligen Stuttgarter Dominikanerkirche (Hospitalkirche) heute in der Leonhardskirche. Stuttgart 2014, S. 7-79.

-

-

Abendmalskanne von Helmut Stadelberger. Foto: EABW, Inventarisation

-

-

Abendmalsschale von Helmut Stadelberger. Foto: EABW, Inventarisation

-

-

Abendmalsschale von Helmut Stadelberger. Foto: EABW, Inventarisation

-

-

Abendmalskelch von Helmut Stadelberger. Foto: EABW, Inventarisation

-

-

Beschädigte Abendmahlsschale. Foto: EABW, Inventarisation

5. Mai 2025 | Andreas Butz | Restaurierung, Zeitgeschichte

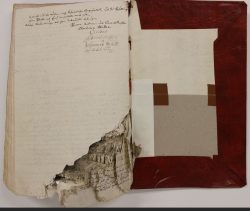

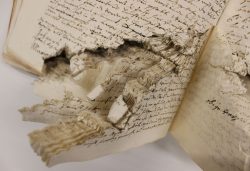

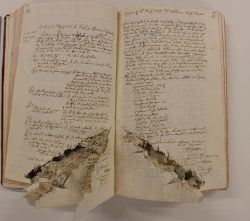

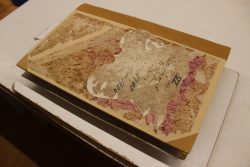

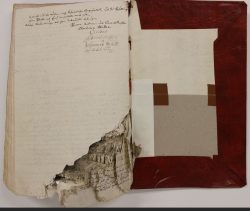

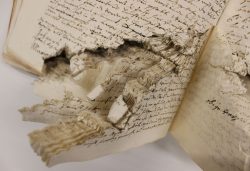

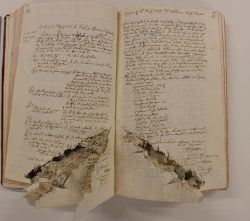

Kriege fordern nicht nur Menschenleben, zerstören nicht nur Bausubstanz und Infrastruktur, sie vernichten auch historische Quellen. Während die Kirchenbücher von Freudenstadt, die im Zweiten Weltkrieg großer Hitze ausgesetzt waren und verkohlten, heute nicht mehr benutzbar sind, traf es die Kirchenkonventsprotokolle von Ditzingen nicht ganz so schlimm. Aber auch hier ging ein Teil der Informationen verloren. Offenbar waren die Räume des Pfarramtes einem Granateinschlag ausgesetzt, der zu Schäden durch Splitter führte. Leider fehlt für Ditzingen ein Bericht über das Kriegsende und damit ein einfacher Zugang zu Informationen über diesen Vorfall, der sich Ende April 1945 ereignet haben muss.

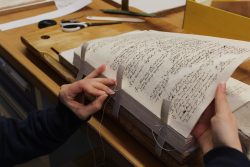

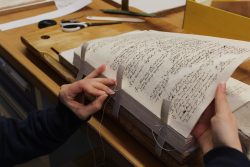

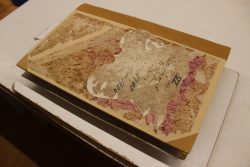

Die beiden Bände mit den Laufzeiten 1785-1804 und 1804-1823 waren in diesem Zustand aus konservatorischen Gründen nicht benutzbar. Hätte man sie in diesem Zustand in den Lesesaal gebracht, wäre es zum einen sehr schwierig gewesen, die Seiten umzublättern, und vor allem hätte die Gefahr bestanden, dass die Seiten dabei noch stärker beschädigt worden wären. Deshalb haben wir uns entschieden, die Bände zur Restaurierung in die Werkstatt für Buch- und Papierrestaurierung von Matthias Raum in Römerstein zu geben. Dort mussten die Bände neu gebunden werden. Die Fehlstellen der einzelnen Seiten wurden fachmännisch angefasert und anschließend neu gebunden. Letzte Woche brachte Herr Raum die Bände zurück ins Archiv. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Band kann nun Interessierten vorgelegt werden. Eine Bereitstellung als Digitalisat ist ebenfalls geplant. Die Kirchenkonventsprotokolle sind sozialgeschichtlich sehr interessante Quellen und werden von der Forschung genutzt.

Fotos: Werkstatt für Buch- und Papierrestaurierung Matthias Raum

-

-

Entfernen der Einbandfolie

-

-

Beschädigung von Außen

-

-

-

-

-

Seite in der Bearbeitung

-

-

Trockenreinigung mit Latexschwamm

-

-

Beschädigte Doppelseite

-

-

Neues Leder wird geschärft

-

-

Schärfen des alten Leders

-

-

Papieranfaserung

-

-

Die restaurierten Seiten werden geheftet

-

-

Rücken wird abgeleimt und gerundet

-

-

-

Fertig restaurierter Einband

9. April 2025 | Andreas Butz | Fotografie, Jubiläum, Kirchen

Von den evangelischen Kirchen im inneren Stadtbereich Stuttgarts waren am Ende des Krieges sieben zerstört, elf schwer beschädigt, drei beschädigt, drei leicht beschädigt und eine unbeschädigt (Lutherhauskirche). Die zerstörten Kirchen waren: Hospitalkirche, Berger Kirche, Garnisonskirche, Gedächtniskirche, Rosenbergkirche, Gänsheidebetsaal, Ludwig-Hofacker-Kirche, Martinskirche. Schwer beschädigt waren: Stiftskirche, Leonhardskirche, Johanneskirche, Matthäuskirche, Friedenskirche, Pauluskirche, Lukaskirche, Petruskirche, Erlöserkirche, Heilandskirche, Thomaskirche. Beschädigt waren die Paul-Gerhardt-Kirche und die Kreuzkirche. Als nur leicht beschädigt wurden die Markuskirche, Waldkirche, und die Brenzkirche bezeichnet. Die Lutherkirche blieb unbeschädigt. Etwas weniger hart waren die Kirchen des äußeren Stadtgebietes betroffen. Aber auch von diesen 40 evangelischen Kirchen des äußeren Stadtgebietes waren 25 beschädigt.

Von den meisten dieser Kriegsruinen, die längst schon wiederaufgebaut oder wie im Falle der Garnisonskirche weggeräumt sind, besitzt das Landeskirchliche Archiv in seiner Bildersammlung Fotografien, die den Zustand direkt nach dem Krieg dokumentieren. Die Fotos finden sich im Fotobestand des Diakonischen Werkes und in der Fotosammlung des Landeskirchlichen Archivs.

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Stiftskirche. Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4364

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Stiftskirche. Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4383

-

-

Die im Zweiten Weltkrieg stark zerstörte Stuttgarter Leonhardskirche (1945). AS 1 (Fotosammlung Landeskirchliches Archiv), Nr. 1593.

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Leonhardskirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4380

-

-

Gottesdienst in einer im Zweiten Weltkrieg zerstörten Stuttgarter Kirche (Matthäuskirche oder Heslacher Kirche) (1945). AS 1 (Fotosammlung Landeskirchliches Archiv), Nr. 1595

-

-

Zerstörte Kirchen, hier: Friedenskirche. (ca. 1950) Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4360

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Rosenbergkirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4361

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Heilandskirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4362

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Berger Kirche. Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4363

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Martinskirche. Paul Hommel, Künzelsau.L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4365

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: alte Dorfkirche Botnang.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4366

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: alte Dorfkirche Botnang. Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4367

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Martinskirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4371

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Erlöserkirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4372

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Gedächtniskirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4373

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Petruskirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4374

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Paul-Gerhard-Kirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4376

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Thomaskirche (Kaltental). Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4377

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Berger Kirche. Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4379

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Johanneskirche. Paul Hommel, Künzelsau.L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4381

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Johanneskirche. Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4382

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Pauluskirche. Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4378

-

-

Zerstörte Kirchen in Stuttgart, hier: Pauluskirche.Paul Hommel, Künzelsau. L 1 (Diakonisches Werk Württemberg), Nr. 4370

23. August 2020 | Andrea Kittel | Jubiläum

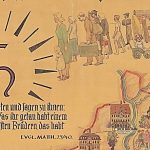

Heute vor 75 Jahren wurde das Evangelische Hilfswerk gegründet. Mit der Kapitulation am 8. Mai 1945 endete in Deutschland der Zweite Weltkrieg. Das Land, das zuvor Völkermord und Zerstörung über Europa gebracht hat, lag in Trümmern. Traumatisierte und versehrte Menschen, Kriegswaisen, Heimatlose, Geflüchtete und Vertriebene benötigten Lebensmittel und Kleidung sowie eine erste Unterkunft.

Um akute Nothilfe zu leisten, gründete die Evangelische Kirche in Deutschland am 23. August 1945 auf ihrer Konferenz in Treysa das Evangelische Hilfswerk mit Hauptsitz in Stuttgart. Die einzelnen Landeskirchen richteten eigene Geschäftsstellen ein, um über die regionalen kirchlichen Strukturen effektiv Hilfe leisten zu können. Landesweit wurden Bezirksverantwortliche berufen und Bezirksbüros aufgebaut. Auch in Württemberg entstanden so örtliche Kleiderkammern, Suppenküchen, Lebensmittelausgaben und Beratungsstellen – die Vorläufer der heutigen Diakonischen Bezirksstellen. Daneben errichtete das Hilfswerk Notaufnahmelager für Flüchtlinge und gründete verschiedene Heimeinrichtungen und Aufbaugilden.

Das Evangelische Hilfswerk wirkt heute als Diakonisches Werk weiter.

Das Landeskirchliche Archiv wird sich ab 15. September bis zum Jahresende in einer Blog-Serie anhand von Quellen, Objekten, Fotos und Plakaten mit dem Thema Nachkriegszeit beschäftigen, vieles davon aus dem Bestand des Diakonischen Werks bzw. des Hilfswerks, das sich in unserem Archiv befindet.

Beitrag über das Diakonische Werk Württemberg auf Württembergische Kirchengeschichte Online.

Beitragsbild: Plakat, gezeichnet von Curt Zeh, 1948 (Ausschnitt)

11. Mai 2020 | Johannes Grützmacher | Bestand, Digitalisierung

Das Kriegsende war überall in Württemberg ein einschneidendes Erlebnis, eines, das nicht selten auf lokaler Ebene seine eigenen Mythen bildete.

Es verlief lokal höchst unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um zerstörte oder weniger zerstörte Orte handelte, ob die französischen oder amerikanischen Truppen kamen, wie stark die Partei in den jeweiligen Orten war; ganz viel hing davon ab, wie sich einzelne Personen in dieser Situation verhielten.

Schon direkt unter dem Eindruck der Ereignisse berichteten die Pfarrer an die Kirchenleitung, was in ihren Orten vorging. Später versuchte der Oberkirchenrat, eine flächendeckende Übersicht über das Kriegsende in Württemberg zu bekommen und ordnete an, Berichte über die NS-Zeit, das Kriegsende und die unmittelbare Nachkriegszeit zu verfassen. Daraus entstanden bis in die frühen 1950er-Jahre Hunderte von Berichten, die in einigen Fallen stattliche Chroniken wurden.

Dass diese Kriegschroniken keine objektiven Schilderungen sind, versteht sich von selbst, aber in der Dichte ihrer Überlieferung sind sie ein großartiger Schatz an Quellen. Diesen Schatz will das Landeskirchliche Archiv jetzt heben und hat die Digitalisierung der Kriegschroniken in Auftrag gegeben. Sobald diese abgeschlossen sind, wird das Landeskirchliche Archiv die Chroniken online bereitstellen.

Aktualisierung: Die Digitalisate der Kriegschroniken sind digitalisiert. Über einen Geobrowser gelangt man benutzerfreundlich zu den Digitalisaten.

-

-

Rottenburg

-

-

Hagelloch

-

-

Grimmelfingen

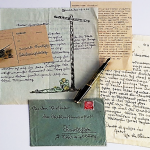

24. Februar 2020 | Andreas Butz | Veranstaltung

Archiv und Zentralbibliothek der Evangelischen Landeskirche in Württemberg laden am Samstag, 7. März 2020 zu einem Tag der offenen Tür ein.

Anlass ist der an diesem Wochenende bundesweit stattfindende Tag der Archive.

Das Programm steht unter dem Motto „Papierknappheit und Strahlenbrief. Kommunikation und Medien in Zeiten von Krieg und Neubeginn“.

Da sich in diesem Jahr das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal jährt, werden Medien zwischen 1939 und 1959 in einer Ausstellung mit dem Titel „Briefe, Plakate, Rundfunksendungen in Zeiten von Krieg und Neubeginn.“ genauer in den Blick genommen.

Desweiteren gibt es Führungen durch Archiv und Bibliothek und Informationen für Familienforscher durch das Kirchenbuchportal Archion. Vorgestellt werden darüber hinaus die digitalen Sammlungen der Bibliothek und das Internetportal „Württembergische Kirchengeschichte Online“.

Auch für Kinder ist ein Programm vorbereitet: Sie können selbst Papier marmorieren, in alter Schrift schreiben lernen oder den Stammbaum ihrer Familie zusammenstellen.

Wann: Samstag, 7. März 2020

13 – 17 Uhr

Wo: Archiv und Zentralbibliothek der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

Balinger Str. 33/1

70567 Stuttgart-Möhringen

Infos: www.archiv.elk-wue.de

0711/2149-373

0711/2149-442

Kontakt: Andrea.Kittel@elk-wue.de

Titelbild: Letzter Tag der offenen Tür.