10. September 2025 | Maja Raisch | Bestand

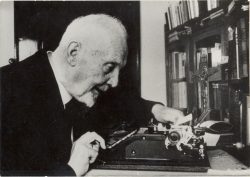

Reinhold Sautter: EABW, PA Reinhold Sautter A327 Nr 744, Foto aus Stuttgarter Zeitung vom 28.03.1958, Artikel zu Reinhold Sautters 70ten Geburtstag

Reinhold Sautter (mit vollem Namen Friedrich Wilhelm Reinhold Sautter) wurde am 29. März 1888 in Buttenhausen als Sohn von Christian Reinhold Sautter, der dort als Pfarrer tätig war, und Karolina, geborene Büchler, die aus Schwellbrunn in der Schweiz stammte, geboren. Aufgrund der Versetzung seines Vaters Ende 1888 wuchs Reinhold Sautter als ältester von vier Brüdern in Steinenkirch auf. Er selbst beschreibt seine Kindheit als „unvergessliche sonnige Jahre“. Bereits im Alter von neun Jahren verließ er sein Elternhaus, um das Gymnasium in Cannstatt zu besuchen. Nachdem sein Vater eine Anstellung in Geradstetten gefunden hatte, besuchten er und seine Brüder die dortige Lateinschule. Seinen Schulabschluss machte Reinhold Sautter am Karlsgymnasium in Stuttgart. Anschließend leistete er seinen Militärdienst in Ulm ab und trat dann in die Fußstapfen seines Vaters, indem er 1907 ein Studium der evangelischen Theologie in Tübingen aufnahm. 1909 wechselte er an die Universität Greifswald und studierte 1910 in Berlin, bevor er 1911 sein Studium wieder in Tübingen beendete.

Er war zunächst als Vikar in Uhingen tätig, wurde jedoch bereits ein Jahr später an die Lukaskirche in Stuttgart-Ostheim versetzt. In den Jahren 1913/14 war er Gymnasiallehrer am Reformrealgymnasium und an der Stöckachrealschule. Obwohl er eine Stelle an der Nikolaikirche in Heilbronn übernehmen sollte, meldete er sich mit Kriegsbeginn für den Dienst an der Waffe. Während seiner Zeit als Truppenführer wurde er verletzt; alle drei seiner jüngeren Brüder fielen im Krieg. Mit dem Eisernen Kreuz verließ Sautter 1917 den Krieg und wurde Oberlehrer am Lehrerseminar in Backnang. Als Lehrer war Reinhold Sautter streng, was nicht nur seinen Schülern, sondern auch seinen Kollegen missfiel. So wandte sich nach Sautters Einstellung ein Lehrer, mit dem er gedient hatte, an die Schuldirektion und bat diese, ihre Entscheidung zu überdenken, da Sautter als Truppenführer den Ruf eines „gehässigen Gegners“ hatte. Auch nach seinem Stellenwechsel als Pfarrer nach Schalkstetten beschwerte er sich bei der Seminarsleitung und einem Lehrer, der ihn vor seinen ehemaligen Schülern beleidigt haben soll. Nach vier Jahren als religiöse Instanz in der Gemeinde Schalkstetten bei Geislingen kehrte Reinhold Sautter zum Lehramt zurück und wurde Religionslehrer an der Friedrich-Eugens-Oberrealschule. Inmitten des Aufschwungs des Nationalsozialismus wurde Sautter 1937 zum Oberkirchenrat ernannt, wobei er den Kontakt zur Lehre nie verlor und im Referat für Unterricht tätig war.

Er stand dem Nationalsozialismus ambivalent gegenüber. Er trat 1936 in die NSDAP ein und war unter anderem Mitglied im NS-Lehrerbund und im Reichskolonialbund. Bereits 1937 wurde er wegen seiner Ablehnung des sogenannten Weltanschauungsunterrichts verhaftet und gerichtlich zum Austritt aus der Partei gezwungen. Wenig später trat er jedoch wieder ein. Im September 1944 wurde er erneut verhaftet, was dieses Mal deutlich schwerere Konsequenzen hatte. Bis Kriegsende saß er im Polizeigefängnis in Welzheim in Schutzhaft. 1946 wurde Reinhold Sautter durch ein Spruchkammerverfahren entlastet. In dem Prozess setzte sich die Kirche mit einer Stellungnahme für ihn ein. Darin räumte sie ein, dass Sautter zwar bewusst und ohne Zwang in die NSDAP eingetreten sei, sich jedoch so sehr gegen den Weltanschauungsunterricht und damit auch gegen die Nazi-Ideologie gestellt habe, dass man bei ihm von einem aktiven Widerstandskämpfer sprechen könne.

Reinhold Sautter trat 1953 aus dem Dienst der Kirche in den Ruhestand, war jedoch noch als Aushilfslehrer für Religion und Geschichte tätig. An seinem 70. Geburtstag, dem 29.03.1958, wurde ihm das Verdienstkreuz Erster Klasse verliehen. Sautter heiratete im Sommer 1918 seine Frau Martha, geborene Söldner, und hatte mit ihr sechs Kinder, vier Töchter und zwei Söhne. Reinhold Sautter starb 1971 nach kurzer Krankheit in Stuttgart.

Der Nachlass von Reinhold Sautter (D 154) gelangte durch einen Enkel in das Landeskirchliche Archiv. Er besteht zum Teil aus Handakten aus seiner Zeit als Lehrer, Pfarrer und Oberkirchenrat. Obwohl Sautter nur vier Jahre als Pfarrer in Schalkstetten tätig war, beinhaltet der Nachlass überwiegend Abschriften aus Amtsprotokollen, Kirchenbüchern und anderen Quellen sowie seine Notizen zur Ortsgeschichte von Schalkstetten und dem Nachbardorf Stubersheim. So hat Sautter die Familien von Schalkstetten von 1420 bis Anfang des 20. Jahrhunderts ausführlich dokumentiert. Zudem hat er seine Recherchen genutzt, um selbst gezeichnete Karten von Schalkstetten aus den Jahren 1415 bis 1928 anzufertigen. Da die Notizen kaum datiert sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wann Sautter begonnen hat, sich mit der Ortsgeschichte von Schalkstetten zu beschäftigen. Es gibt jedoch Anhaltspunkte dafür, dass dies kein Projekt seiner Jahre in der Gemeinde war, sondern ihn bis in den Ruhestand begleitet hat.

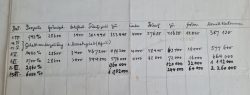

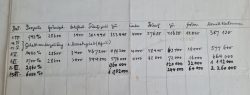

Gehalt: D154 Nachlass Reinhold Sautter, aus Gehaltsdokumentation in Akte Nr 10. Foto: EABW

Neben seinen ortsgeschichtlichen Studien hat Reinhold Sautter auch Unterlagen aus seiner Zeit als Oberlehrer am Lehrerseminar in Backnang hinterlassen. Besonders interessant ist dabei eine Gehaltsdokumentation aus den Jahren 1921 bis 1923: Während die Hyperinflation der Weimarer Republik die Kosten in die Höhe treibt, hält Sautter akribisch fest, wie sich sein Einkommen und seine Ausgaben entwickeln und um wie viel Prozent sie steigen. Heute kaum vorstellbar: Im Sommer 1923 beträgt Sautters Monatseinkommen über 2,5 Millionen Mark.

Inventar Online recherchierbar hier.

Beitragsbild: Reinhold Sautter an seinem Schreibtisch im Oberkirchenrat Stuttgart, um 1933. EABW, Bildarchiv, AS 3205.

Quelle Generell: EABW PA Reinhold Sautter A327 Nr 744 und Nachlass Reinhold Sautter D154

16. August 2021 | Andreas Butz | Jubiläum, Nachlass

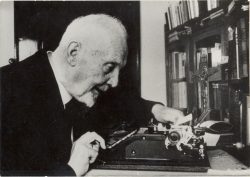

Landesbischof Theophil D. Wurm an der Schreibmaschine, an der er oft selbst die Entwürfe seiner Briefe verfasste. LKAS, Bildersammlung.

Im August des Jahres 1941 wurde die als „Aktion T4“ – benannt nach der zuständigen Dienststelle für die Krankenmorde in der Tiergartenstraße 4 in Berlin – bezeichnete systematische Tötung von psychisch kranken und körperlich behinderten Menschen, die Euthanasie, offiziell abgebrochen. Etwa 70.000 Anstaltsbewohner waren vom Beginn der Aktion Anfang 1940 bis zu ihrem Ende ermordet worden. Protest von kirchlicher Seite führte zur Einschränkung des Euthanasieprogramms.

Im September 1939, gleichzeitig mit Kriegsbeginn, hatte Hitler, angeordnet, unheilbar Kranken den „Gnadentod“ zu gewähren. Binnen kurzer Zeit wurde daraufhin die Organisation der Tötung von nach Ansicht der Nationalsozialisten von unheilbar Kranken vorangetrieben. So auch in Württemberg. Im Oktober 1939 wurde die der Stuttgarter Samariterstiftung gehörende Anstalt Grafeneck beschlagnahmt und zu einem Vernichtungsort umgewandelt. Ab Frühjahr wurden die zur Tötung ausgewählten Menschen in den verschiedenen Einrichtungen von Bussen abgeholt, deren Scheiben grau getüncht waren. Angeblich sollten sie verlegt werden. In Wirklichkeit wurden sie auf Schloss Grafeneck in einen Duschraum gebracht, in dem sie mittels Zufuhr von Kohlenoxid ermordet wurden. Die Leichen wurden anschließend verbrannt und den Angehörigen die Urne mit einem Totenschein, der auf einen Tod durch eine Krankheit lautete, zugesandt. Die Einäscherung habe aufgrund seuchenpolizeilicher Vorschriften stattgefunden.

Früh wurden die wahren Hintergründe der Todesfälle bekannt. Als erster Landesbischof, aber auch erst am 19. Juli 1940, entschloss sich Theophil Wurm zu einem Protestschreiben an Reichsinnenminister Wilhelm Frick, das sich in mehreren Abschriften im Nachlass Wurms im Landeskirchlichen Archiv findet. In seinem sechsseitigen Brief stellt der der nationalsozialistischen Ideologie die christliche Ethik entgegen. Er warnt vor einem Sittenverfall, der „auch den Verfall des Staates nach sich ziehen würde“. Weitere Schreiben an hohe Partei- und Regierungsstellen folgten. Er wandte sich auch an das Oberkommando der Wehrmacht, deren Soldaten nach einer unheilbaren Verwundung ebenfalls die Euthanasie droht. Er wies darauf hin, mit dem Hinweis, welche Folgen solche Handlungen für die Moral der Truppe haben würden.

Wurm blieb mit seinem Protest nicht alleine. Insbesondere die Predigten des Münsteraner Bischofs von Galen, die auch publiziert wurden, wiesen eindringlich auf das Unrecht hin. Die katholischen Bischöfe protestierten im Juni 1941 auch mit einem Hirtenbrief gegen das Verbrechen. Es ist davon auszugehen, dass es der kirchliche Protest war, der zum Abbruch der Aktion führte. Inoffiziell wurden aber weiterhin solche Euthanasiemorde durchgeführt.

-

-

Protestschreiben Theophil Wurms an Reichsinnenminister Frick vom 19.7.1940, Gesamtdokument mit 6 Seiten. LKAS, D1, Nr. 113.

-

-

-

-

-

Weiterführende Links:

Epochenartikel zum Nationalsozialsmus in Württembergische Kirchengeschichte Online

Beitrag „Der nationalsozialistische Krankenmord“ in Württembergische Kirchengeschichte Online

Informationen zum Widerstand gegen die Aktion T4 auf Christlicher Widerstand

22. Juli 2019 | Gert Scheermaier | Aktenfund

Das Archiv unserer Landeskirche erreichen immer wieder Anfragen aus Kirchengemeinden zu ihrer Geschichte. Solche Anfragen können Impulse für wertschätzende Wahrnehmungen von Einrichtungen in der Gegenwart unserer Landeskirche auslösen. Dies war der Fall anlässlich der Anfrage einer Kirchengemeinde aus dem ländlichen Raum zur Geschichte ihrer ev. Kindergartenarbeit für ein Fest anlässlich eines Kindergartenjubiläums.

Schon bei den ersten Planungen im März 1913 für den Bau eines Gemeindehauses war angedacht, für eine „Kleinkinderschule“ im geplanten Gemeindehaus eine Heimat zu schaffen. Unter den Belastungen des ersten Weltkriegs ab 1914 konnte der Bau jedoch nicht zur Ausführung kommen. In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts bildete sich dann in der von Initiativgeist erfüllten Kirchengemeinde Sulz a.N. ein rühriger Gemeindehausverein, der den Bau und dessen Finanzierung auf den Weg brachte.

Mit Beschluss des Kirchengemeinderats vom 02. August 1932 verpflichtete sich die Kirchengemeinde, „in den geplanten Bau die Kinderschule einzubauen und diese der politischen Gemeinde“… „zur Verfügung zu stellen.“ Mit Erlass des „Reichs- und Preußischen Ministeriums des Inneren“ vom 21.03.1941 wurde verfügt: „Die Betreuung der der Kinder in den Kindertagesstätten liegt der NSV“ (Nationalsozialistisches Volkswohl) „im Rahmen der allgemeinen Menschenführung der Partei ob.“ Mit Schreiben vom 14. Oktober 1944 protestierte der evangelische Dekan Rapp dagegen, dass die NSV nicht nur wie bisher einen Teil des Erdgeschosses für ihre „Kinderschule“ okkupieren wollte, sondern den gesamten Gemeindesaal im Erdgeschoss. Nach Kriegsende wurde das Gemeindehaus von der französischen Militärregierung zur Unterbringung ehemaliger polnischer „Fremdarbeiter“ vorübergehend benötigt. Rasch nach dieser Zwischennutzung hat die Kirchengemeinde dann auf Grund des Beschlusses des Kirchengemeinderats einen Tag der offenen Tür für den Kindergarten in der Trägerschaft der ev. Kirchengemeinde Sulz a.N. auf den Weg gebracht. Der Kindergarten trat dem „evang. Landesverband für Kinderpflege“ bei (heute: Evangelischer Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.) und die evangelisch institutionalisierte Kindergartenarbeit konnte sich entfalten.

Das Landeskirchliche Archiv verwahrt die Altakten des Ev. Landesverbands Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V., die den Neubeginn der einzelnen Kindergärten nach dem 2. Weltkrieg dokumentieren. Blog Quelle für ev. Kindergarten der KG Sulz a.N.1057_001