Artikel in Nachkriegszeit

14. Juni 2023 | Andreas Butz | Interkultur, Lesesaal, Nachkriegszeit, Zeitgeschichte

Wir treffen Helmut Walser Smith. Er ist Professor für Geschichtswissenschaft an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. Derzeit macht er Recherchen für sein nächstes Buch, welches die Aufarbeitung der Erinnerung an die bundesrepublikanischen jüdischen Gemeinden in der Zeit nach dem Holocaust zum Thema hat. Der Schwerpunkt liegt hier auf württembergischen Kleinstädten mit ehemals jüdischen Minderheiten, im Sinne einer Mikrogeschichte. Er arbeitet im Landeskirchlichen Archiv hauptsächlich mit dem Bestand K 13 Hilfsstelle für Rasseverfolgte bei der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart. Diese Hilfsstelle wurde im Jahr 1945 von der evangelischen Landeskirche eingerichtet und wurde von Fritz Majer-Leonhard geleitet.

“In den 50er Jahren fehlten weitgehend genauere Kenntnisse, was mit den jüdischen Gemeinden geschehen war, wer ermordet worden war, wer den Holocaust überlebte, beziehungsweise wo die Gemeindeglieder nun lebten. Fritz Majer-Leonhard war einer der ersten, die frühe Statistiken über die Gemeinden erstellte. Auf eine Initiative von ihm ging es auch zurück, dass Anfang der 1960er Jahre vom Land Baden-Württemberg beschlossen wurde, eine Dokumentationsstelle einzurichten, so dass zum ersten Mal in Deutschland von offizieller Seite Daten aus den einzelnen Gemeinden erhoben wurden.“

Der Historiker nutzt seinen Forschungsaufenthalt auch zu Recherchen in anderen Archiven. Zum Beispiel im Stadtarchiv Stuttgart, wo etwa die Unterlagen der Israelitischen Religionsgemeinschaft verwahrt werden. Im Stadtarchiv Ulm sieht er die Quellen ein, die mit der großangelegten Dokumentation im Zusammenhang stehen, welche die Stadt Ulm bereits Anfang der 60er Jahre in Auftrag gegeben hat. Außerdem nutzt er den Bestand der Dokumentationsstelle zur Erforschung der Schicksale der jüdischen Bürger Baden-Württembergs während der nationalsozialistischen Verfolgungszeit, die das Hauptstaatsarchiv Stuttgart bereits digital zur Verfügung stellt.

Im November wird er noch einmal anreisen, um im Rahmen des vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg veranstalteten Stuttgarter Symposiums den Vortrag „Die Jews from Württemberg melden sich zurück: 1945 – 1988″ zu halten. Aus der Perspektive der New Yorker Organisation „The Jews from Württemberg“ zeichnet er in dieser Veranstaltung die Erfahrungen und Begegnungen von Juden nach, die nach dem Holocaust die Orte ihrer ehemaligen Gemeinden besuchten.

21. Juli 2021 | Andreas Butz | Jubiläum, Nachkriegszeit

Wie auf der Internetpräsenz der Landeskirche im aktuellen Beitrag zu den Gedenktagen berichtet wird, begann die Waldheimarbeit in der württembergischen Landeskirche im Sommer 1921. Der damalige Stuttgarter Jugendpfarrer Wüterich führte damals für die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart auf dem Platz des Stuttgarter Jugendvereins im Feuerbacher Tal erstmals eine Waldheimfreizeit für Kinder durch. Er sah in den Waldheimferien die einmalige Chance, Kindern ein Stück christlicher Lebensgemeinschaft zu ermöglichen. Die Gründung weiterer Ferienwaldheime in Stuttgart und in anderen Regionen der Landeskirche wurden dadurch inspiriert. Bereits im Jahr 1928 gab es in Stuttgart acht Ferienwaldheime. Im Jahr 1923 nahmen insgesamt rund 2.000 Kinder in Stuttgart an den Waldheimferien teil. Im Jahr 1936 waren es schon 6.000 Kinder.

Wie auf der Internetpräsenz der Landeskirche im aktuellen Beitrag zu den Gedenktagen berichtet wird, begann die Waldheimarbeit in der württembergischen Landeskirche im Sommer 1921. Der damalige Stuttgarter Jugendpfarrer Wüterich führte damals für die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart auf dem Platz des Stuttgarter Jugendvereins im Feuerbacher Tal erstmals eine Waldheimfreizeit für Kinder durch. Er sah in den Waldheimferien die einmalige Chance, Kindern ein Stück christlicher Lebensgemeinschaft zu ermöglichen. Die Gründung weiterer Ferienwaldheime in Stuttgart und in anderen Regionen der Landeskirche wurden dadurch inspiriert. Bereits im Jahr 1928 gab es in Stuttgart acht Ferienwaldheime. Im Jahr 1923 nahmen insgesamt rund 2.000 Kinder in Stuttgart an den Waldheimferien teil. Im Jahr 1936 waren es schon 6.000 Kinder.

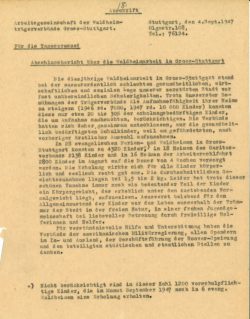

Anhand des hier abgebildeten Dokuments aus dem Bestand des Dekanatsarchivs Stuttgart, das sich in der Bestellnummer 422 fand, wird deutlich, dass dieser Waldheimarbeit in der Nachkriegszeit eine besondere Bedeutung zukam. Die Stadt Stuttgart war durch den Krieg zu einem erheblichen Teil zerstört und es herrschte Lebensmittelknappheit. Selbstverständlich war für die meisten Stuttgarter Familien in dieser Notzeit auch kein erholsamer Sommerurlaub denkbar. Wie aus dem hier abgebildeten Abschlussbericht der Arbeitsgemeinschaft der Waldheimträgervereine Groß-Stuttgarts des Jahres 1947 hervorgeht, war der Bedarf an Waldheimplätzen sehr viel höher als das Angebot. Zwar hatte man es geschafft, etwa 10.000 Plätze bereitzustellen. Dies genügte jedoch nur für 20-30 % der Aufnahmegesuche von erholungsbedürftigen Kindern. Die Auswahl beschränkte sich dann auf die gesundheitlich gefährdetsten Kinder nach ärztlicher Entscheidung. Häufig waren die Kinder unterernährt. Die Kinder kamen in den 28 evangelischen Waldheimen, in den 18 Caritas-Waldheimen und den 16 Waldheimen der Arbeiterwohlfahrt unter und wurden dort von freiwilligen Helferinnen und Helfern betreut. Die Arbeit wurde durch die amerikanische Militärregierung und in- und ausländischen Spendern und Hilfsorganisationen unterstützt.

20. Juni 2021 | Michael Bing | Nachkriegszeit

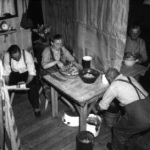

Mit den zunehmenden Flüchtlingsströmen trat die Unterkunftsfrage bald in den Vordergrund. Einquartierungen in Privathaushalten reichten bei weitem nicht aus, da auch Ausgebombte und Evakuierte unterzubringen waren. In dieser Bedrängnis wurden Kasernenanlagen und vormalige Arbeitslager zur massenhaften Unterbringung von Flüchtlingen umgenutzt. In Württemberg entstanden ca. 30 Flüchtlingslager. Große Lager waren die Schlotwiese in Zuffenhausen, das Durchgangslager in Ulm sowie die Lager in Weinsberg und Ludwigsburg. Das Hilfswerk bot den Flüchtlingen unmittelbare Nothilfe. So wurden die ankommenden Flüchtlinge in den landesweit eingerichteten Bezirksstellen registriert. Die dort tätigen Bezirkshelfer informierten über Suchdienste und Beratungsstellen, verteilten Kleidung und Lebensmittel. Auch medizinische Hilfe sowie Jugend- und Kinderbetreuung, z. B. in Form von Lagerkindergärten, gehörten zum fürsorgerischen Teil der Flüchtlingshilfe.

-

-

LKAS, Bildersammlung. U 119. Flüchtlingsbaracke im Lager Schlotwiese in Zuffenhausen

-

-

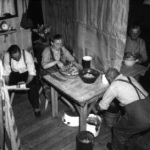

LKAS, Bildersammlung. U 84. Geteiltes Leid, geteilter Tisch – getrennte Essensvorbereitung im Flüchtlingslager Weinsberg

-

-

LKAS, Bildersammlung, Best.-Nr. 8434. Fotograf: Hermann Weishaupt. Flüchtlingspfleger des Hilfswerks beim Besuch einer Flüchtlingsfamilie

-

-

LKAS, OKR Altreg. Generalia 529 b. Veranschaulichung der Platzverhältnisse in den Flüchtlingslagern

Lagerseelsorge

Für die seelsorgerliche Betreuung der Flüchtlinge in den Lagern wurden im Bereich des landeskirchlichen Hilfswerks über 20 Pfarrer und Lagerdiakone bestellt. Gespräche, Bibelkreise und Gottesdienste sollten geistigen Rückhalt schaffen. Die Lagerseelsorger berichteten der Kirchenleitung, dem Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart, regelmäßig über ihre Arbeit und ihre Erfahrungen aus den Lagern.

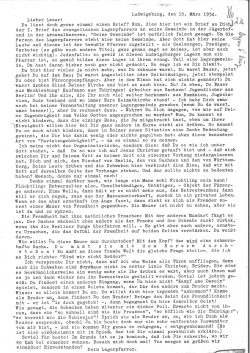

In Rundbriefen wandten sich die Lagerpfarrer direkt an die Mitglieder der Flüchtlingsgemeinde. Flüchtlinge aus Thüringen, Sachsen, Mecklenburg, Berlin, Rumänien oder dem ehemaligen Jugoslawien wurden in Württemberg begrüßt:

Quellen:

LKAS, Bildersammlung

Bestand L 1 Klassifikation Flüchtlingslager

OKR Altreg. Generalia 529 b

4. Mai 2021 | Andrea Kittel | Museale Sammlung, Nachkriegszeit

Upcycling ist heute groß in Mode: Altes wird zu Anderem umgestaltet und bekommt so neuen Wert. Diese Art von Nachnutzung ist ressourcenschonend und bringt oft verblüffend fantasievolle Dinge hervor.

In Krieg und Nachkriegszeit, als in weiten Bereichen Materialknappheit herrschte, waren solche Umgestaltungen notwendiger Bestandteil des Alltags – meist waren die Ergebnisse nicht weniger kreativ.

Im Landeskirchlichen Archiv befindet sich ein Leinenschlafsack der Jugendherberge Überlingen. Doch als solcher kam er nicht In die Museale Sammlung, vielmehr als Altarbehang, der in einem französischen Kriegsgefangenenlager verwendet worden war.

Mitgebracht hatte ihn der württembergische Pfarrer Karl Knoch (1894-1976), der bis Ende 1945 Kriegsgefangener im OFLAG 163 in Larzac/Frankreich war. Dort als Lagerpfarrer eingesetzt, musste er erst einmal die gottesdienstliche Ausstattung beschaffen. Für die Gestaltung des Altartuchs skizzierte Karl Knoch kurzerhand Wasser in Kreuzform und das Christusmonogramm – Symbole für Taufe, Tod und Auferstehung. Der Jugendherbergsschlafsack fand sich als Tuch, die Reste eines aufgelösten Bodenteppichs wurden als Stickgarn requiriert. Für die Ausführung der Stickerei konnte er einen ehemaligen Marinearzt gewinnen, der in Kriegszeiten sicher schon manchen Verletzten zusammengeflickt hatte.

Mit Geschichte aufgeladene Objekte

Das Altartuch mit seinem auf der Rückseite sichtbaren Stempel „Eigentum der Schwäbischen Jugendherbergen“ ist zusammen mit den Informationen zu seiner Entstehung ein besonderes Objekt. Solche sichtbaren und unsichtbaren Hintergründe werden in der Regel bei der Aufnahme in die Museale Sammlung und beim Verzeichnen in der Datenbank vermerkt. Über ihre Dinglichkeit hinaus werden Objekte so wertvolle Zeugnisse der Geschichte, die späteren Generationen Einblick in frühere Lebenswelten geben können.

Als ich für die Hintergrundinformationen die Angaben zum Kriegsgefangenenlager in Larzac im Internet überprüfte, stieß ich zufällig auf eine Online-Dokumentation, die ehemalige Lagerinsassen zusammengestellt hatten. Wie elektrisierend war der Moment, als ich dort ein Foto aus der Lagerkappelle entdeckte, auf dem das Altartuch abgebildet war, das ich in diesem Moment in den Händen hielt!

Siehe: (https://bastas.pagesperso-orange.fr/pga/larzac163/photos.htm#Vue_aérienne_du_camp_)

Pfarrer Karl Knoch kehrte nach der Gefangenschaft in seine Gemeinde in Esslingen-Wäldenbronn zurück. Ab 1949 war er bis zu seinem Ruhestand 1958 Dekan in Geislingen/Steige.

Der geschichtsträchtige Altarbehangs kam über seinen Sohn Werner Knoch (1928-2020), ebenfalls Pfarrer und 1980-1994 erster Leiter des Einkehrhauses Urach, ins Landeskirchliche Archiv Stuttgart.

-

-

Museale Sammlung (Inv. Nr. 02.021)

-

-

3. November 2020 | Andrea Kittel | Nachkriegszeit, Serie Nachkriegszeit, Zeitgeschichte

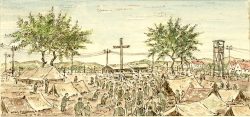

Feldgottesdienst im Kriegsgefangenenlager Böckingen. Kolorierte Federzeichnung von Hermann Fuhrmann, 1945 (Quelle: Stadtarchiv Heilbronn)

Ein Abendmahlskelch aus dem Schrott einer Granate? Eine Hostiendose aus dem Blech eines Ofenschirms? Einen Gottesdienst zu erleben und Abendmahl feiern zu können, bedeutete für Viele nach Ende des Krieges die Hoffnung auf Frieden und Neubeginn. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs war die Materialknappheit so groß, dass man zur Herstellung wichtiger, auch sakraler, Gebrauchsgegenstände nicht wählerisch sein durfte. Man verwendete alles, was aus den Trümmern geborgen werden konnte.

Der Kelch, die Kanne, die Patene und die Hostiendose wurden 1945 von deutschen Kriegsgefangenen im Lager Heilbronn-Böckingen für die Lagergottesdienste gefertigt.

In der Endphase des Zweiten Weltkriegs hatte die 7. US-Armee ab März 1945 große Teile Süddeutschlands erobert. Bei ihrem raschen Vorrücken fielen in kürzester Zeit Hunderttausende deutscher Kriegsgefangener in ihre Hände.

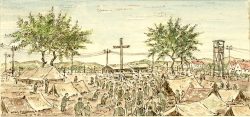

Auf freiem Feld, im Westen des heutigen Heilbronner Stadtteils Böckingen, errichtete die US Army ein anfangs sehr provisorisches Kriegsgefangenenlager. Für die rund 150.000 Gefangenen, die im Mai 1945 dort interniert waren, gab es keine Unterkünfte, zunächst nicht einmal Zelte, und kaum Essen und Wasser. Die offensichtlich problematischen Zustände führten zu spontanen Hilfsaktionen in der Bevölkerung. Der Böckinger evangelische Stadtpfarrer Theodor Zimmermann (1893-1974) nahm in diesen Wochen eine zentrale Rolle bei der Hilfe für die Gefangenen ein. Er sammelte Lebensmittel, Kleidung und Gebrauchsgegenstände. Da die Lager anfangs nicht betreten werden durften, wurden die Spenden, trotz Verbots, teils von amerikanischen Sanitätsoffizieren in das Lager gebracht, teils wurden sie über die Lagerzäune geworfen. Erst am 6. August 1945 genehmigte der amerikanische Chefarzt des Lagers offiziell den Transport von Hilfsgütern.

Sobald es möglich war, errang Pfarrer Theodor Zimmermann eine Sondergenehmigung zum Betreten das Lagers, so dass er dort regelmäßig Gottesdienste abhalten konnte. Die von Kriegsgefangenen gefertigten Vasa Sacra aus Bombenschrott bewahrte er noch lange nach dieser Zeit auf. Für ihn waren sie Zeugnisse für kirchliches Leben in Bedrängnis und Not. Aus seinem Nachlass kamen sie in die Museale Sammlung des Landeskirchlichen Archivs. Dort befinden sich noch weitere ähnliche Objekte von anderen Pfarrern aus Kriegsgefangenenlagern, etwa aus Livorno/Italien, Belgrad/Jugoslawien, Nancy/Frankreich und Mourmelon-Le-Petit/Frankreich.

6. Oktober 2020 | Andrea Kittel | Kunstgeschichte, Museale Sammlung, Nachkriegszeit, Serie Nachkriegszeit, Zeitgeschichte

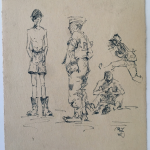

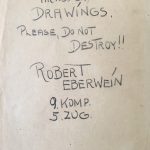

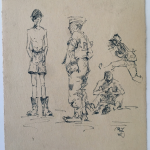

Der Stuttgarter Künstler Robert Eberwein (1909-1972) hat während seiner Kriegsgefangenschaft etliche Zeichnungen vom Lageralltag geschaffen und viele seiner Mitgefangenen porträtiert.

Am 19. April 1945 kam Eberwein in das Durchgangslager Rheinberg, das erste von den Alliierten errichtete Rheinwiesenlager, das von April bis September 1945 bestand. Unter Heranziehung deutscher Kriegsgefangener wurde es von den Amerikanern auf einem westlich von Rheinberg gelegenen 350 ha großes Acker- und Wiesengelände aufgebaut. Umgeben von hohen Stacheldrahtzäunen befanden sich dort acht Einzelcamps ohne jegliche Behausung, sanitäre Anlagen oder Versorgungsstruktur für rund 130.000 Gefangene. Kälte, Hunger, mangelnde Hygiene und fehlende medizinische Versorgung, grassierende Krankheiten und Tod gehörten zum Alltag. Als Eberwein dort ankam, war ihm sofort klar, dass er dieser verzweifelten Lage etwas entgegensetzen musste: er zeichnete. Im Krieg hatte er bereits als Zeichner bei einer Heereseinheit gedient. Nun dokumentierte er die drangvollen Lebensumstände im Lager, das Kampieren unter freiem Himmel, das Anstehen um Essen. Er skizzierte zerfurchte Gesichter, Gefangene beim Wasser holen, beim Waschen oder Schachspielen. Für eine gute Zeichnung bekam er manchmal ein Stückchen Brot.

Vom Durchgangslager Rheinberg kam Eberwein im Juni 1945 in das Kriegsgefangenenlager Auvours bei Le Mans in Frankreich. Dort bekam er immerhin ein Dach über dem Kopf, schlief mit 35 Mann in einem Zelt. Im Lager Auvour machte er mit seinen Skizzen weiter. Da er sich der christlichen Lagergemeinschaft angeschlossen hatte und sein künstlerisches Talent nicht unbemerkt geblieben war, wurde er im Oktober beauftragt, für die Krankenbaracken des Lagers einen Raum als Kapelle auszugestalten. Ein Lichtblick! Er schmückte die Wände mit dem Vaterunser, dem Glaubensbekenntnis und biblischen Motiven. Bis Weihnachten war das Ganze fertig. Doch schon im Januar wurde er mit weiteren 1 000 Mann in ein anderes Lager verlegt. Dort half er noch beim Aufbau und der Einrichtung eines Kirchenzeltes, bis er schließlich im Mai 1946 nach Hause entlassen wurde.

Künstlerischer Werdegang

Eberwein hatte, als Sohn eines Handwerkers, zunächst eine Schreinerlehre absolviert. In den Jahren 1929 bis 1933 besuchte er Zeichenkurse an der Stuttgarter Volkshochschule. Seine Lehrer waren Max Ackermann und Albert Volk. In den 30er Jahren lernt der junge Robert Eberwein durch Max Ackermann das Werk Adolf Hölzels kennen, das ihn nachhaltig beeinflusste. Hölzel rang bereits seit 1906 mit Farbe und Form, um gegenstandslose, freie Kompositionen zu schaffen. Dieses Ringen um eine neue Sprache der Kunst durchzieht auch das Werk von Robert Eberwein.

Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft 1946 arbeitete er zwei Jahre als Zeichenlehrer in Korntal, bis er sich als Maler, Grafiker und Illustrator in Ditzingen niederließ.

In den 1950er und 60er Jahre prägte Eberwein zu einem wesentlichen Teil das Gesicht der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Er war unter anderem Illustrator für den Quell Verlag und das Evangelische Gemeindeblatt, gestaltete Jahreslosungen und entwarf Bildteppiche für die Paramentenwerkstatt.

Die Kraft des Wortes war für das Schaffen Eberweins von wesentlicher Bedeutung. Grafisch gestaltete Bibelworte setzte er nicht nur für die Jahreslosungen um. Auch in seinem künstlerischen Werk wurden für ihn Bild, Schrift und Wort zunehmend zu einer Einheit. In Linolschnitten, Aquarellen, Bleistift-, Kohle- und Kreidezeichnungen setzte er sich – figürlich oder abstrakt – mit biblischen Inhalten und Symbolen auseinander.

Ein großer Teil seines künstlerischen Nachlasses, vor allem die Auftragsarbeiten mit religiösen Inhalten, befindet sich in der Musealen Sammlung im Landeskirchlichen Archiv. Dabei sind auch zwei Mappen mit den Zeichnungen aus der Kriegsgefangenschaft (Inv. Nrn. 93.1676 – 93.1920). Diesen liegt ein handschriftlicher Bericht Eberweins über die Zeit seiner Kriegsgefangenschaft bei (Inv. Nr. 93.1678; 01-02).

Weitere Werke aus dem Schaffen des freien Künstlers befinden sich im Museum der Stadt Ditzingen.

Beachten Sie auch den Einstiegsbeitrag dieser Serie.

-

-

Selbstgebastelte Zeichenmappe mit schriftlichen Aufzeichnungen

-

-

Deckblatt Zeichnungen

-

-

Porträt eines Gefangenen

-

-

„Der Strom“

-

-

Zeltinnenraum Frankreich

-

-

Lageralltag in Rheinberg mit schachspielenden Gefangenen. Im Hintergrund ein Wachtturm.

-

-

Gefangene hinter Stacheldraht

-

-

-

-

-

-

-

Lagergottesdienst

-

-

Schachspielende Gefangene in Rheinberg

-

-

-

„Halt den Dieb!“

-

-

Gefangene mit Aufsichtspersonal

-

-

-

-

Weihnachten 1945 im Gefangenenlager

-

-

Baracke im Lager in Frankreich

-

-

Entwurf für einen Andachtsraum

-

-

Psalm 126

-

-

-

Entwurf Auferstandener Christus

-

-

Eidechs. Mitbewohnerin im Lager

-

-

Mäusestudien. Mittbewohner im Lager