Artikel in Jubiläum

4. Oktober 2020 | Andrea Kittel | Jubiläum, Museale Sammlung, Nachlass

„Undankbarer Pferdequäler!“ möchte der Tübinger Pfarrer Christian Adam Dann einem Reiter zurufen, der hemmungslos auf sein Pferd eindrischt. Bei einem Gang durch die Stadt und in die umliegenden Dörfer entdeckt er zahllose Grausamkeiten gegen Tiere: Gänse mit jämmerlich blutender Brust, denen bei lebendigem Leibe die Daunen ausgerupft wurden, eine Ziege, die barbarisch an den Ohren gezerrt zum Weitergehen bewogen werden soll, halb verdurstete Kälber, die mithilfe von Hunden in den Stall gehetzt werden….

„Undankbarer Pferdequäler!“ möchte der Tübinger Pfarrer Christian Adam Dann einem Reiter zurufen, der hemmungslos auf sein Pferd eindrischt. Bei einem Gang durch die Stadt und in die umliegenden Dörfer entdeckt er zahllose Grausamkeiten gegen Tiere: Gänse mit jämmerlich blutender Brust, denen bei lebendigem Leibe die Daunen ausgerupft wurden, eine Ziege, die barbarisch an den Ohren gezerrt zum Weitergehen bewogen werden soll, halb verdurstete Kälber, die mithilfe von Hunden in den Stall gehetzt werden….

Unwillkürlich kommen uns Bilder der jüngsten Skandale in deutschen Schlachtbetrieben in den Sinn. Doch die Beobachtungen von Christian Adam Dann (1758-1837) stammen aus dem Jahr 1822. Aufgezeichnet hat sie der Pfarrer in seiner Schrift „Bitte der armen Thiere, der unvernünftigen Geschöpfe, an ihre vernünftigen Mitgeschöpfe und Herrn die Menschen“. Auf der Kanzel wetterte Dann gegen die Tierquäler, die er als die „elendste Klasse der Menschheit“ bezeichnete. Seine Predigten und Schriften entfalteten unter den Zuhörern und Lesern eine starke Wirkung. Noch Albert Schweitzer ließ sich später von seinen Gedanken inspirieren.

Über die Lebensverhältnisse von Tieren hat man sich lange Zeit kaum Gedanken gemacht. Tiere wurden als seelenlos und deshalb leidensunfähig angesehen.  Erst ein neues Empfinden für die Natur, wie es im 18. Jahrhundert durch Aufklärung und später durch die Romantik aufkam, veränderte den Blick auf die Tiere. In Deutschland waren es vor allem vom Pietismus geprägte Pfarrer, die bei der Frage nach dem rechten Umgang des Christen mit der Schöpfung nun auch das Verhältnis zu den Tieren ins Auge fassten. So auch Christian Adam Dann, der heute als einer der herausragenden Pioniere des Tierschutzes gilt.

Erst ein neues Empfinden für die Natur, wie es im 18. Jahrhundert durch Aufklärung und später durch die Romantik aufkam, veränderte den Blick auf die Tiere. In Deutschland waren es vor allem vom Pietismus geprägte Pfarrer, die bei der Frage nach dem rechten Umgang des Christen mit der Schöpfung nun auch das Verhältnis zu den Tieren ins Auge fassten. So auch Christian Adam Dann, der heute als einer der herausragenden Pioniere des Tierschutzes gilt.

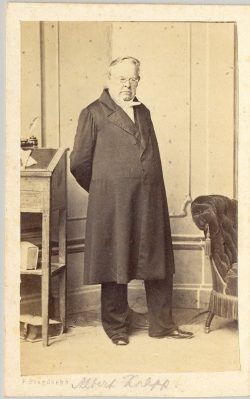

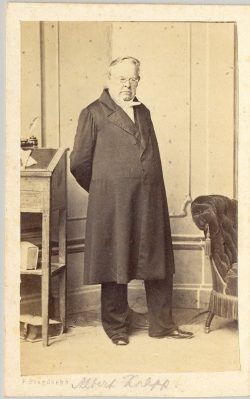

Nur wenige Monate nach Danns Tod gründete sein Schüler und Freund, der Pfarrer und Liederdichter Albert Knapp (1798–1864), im Winter 1837 in Stuttgart den ersten Tierschutzverein Deutschlands. Gleichzeitig rief er zur Gründung weiterer örtlicher Tierschutzvereine auf, auch über die württembergischen Grenzen hinaus. Wichtigstes Anliegen der frühen Tierschützer war der respektvolle Umgang mit Nutztieren, besonders mit Droschkenpferden und Schlachtvieh. Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, sollte in Schule und Kirche die Tierliebe durch regelmäßige „Belehrungen“ gefördert werden, vor allem aber wollte man erreichen, dass Tierquälerei als Delikt in das Strafgesetzbuch aufgenommen wird. In der Tat verabschiedete der Württembergische Landtag 1839 im Polizei-Strafgesetz einen Artikel, der die rohe Misshandlung von Tieren mit einer Geldbuße oder Arreststrafe belegte.

Nachdem die beiden Pfarrer Dann und Knapp die ersten Schritte für einen organisierten Tierschutz gegangen waren, setzten sich ihre Gedanken rasch in ganz Deutschland durch. Der von Knapp initiierte Verein hatte zwar nur kurze Zeit Bestand, doch am 17. Juni 1862 kam es endgültig zur Gründung des Württembergischen Tierschutz-Vereins. 1881 vereinigten sich die lokalen deutschen Tierschutzvereine zum Deutschen Tierschutzbund. Er umfasst heute mehr als 740 örtliche Vereine mit mehr als 800.000 Mitgliedern.

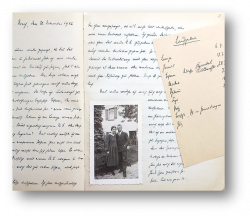

Der Briefwechsel zwischen Christian Adam Dann und Albert Knapp aus den Jahren 1829 – 1836

befindet sich im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart (Knapp-Archiv D 2).

Literaturhinweise (Landeskirchliche Zentralbibliothek = LKZB):

Christian Adam Dann, Albert Knapp: Wider die Tierquälerei: Frühe Aufrufe zum Tierschutz aus dem württembergischen Pietismus (=Kleine Texte des Pietismus. Bd. 7), hrsg. von Martin H. Jung, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2002.

Darin enthalten die anonym erschienene Schrift von Christian Adam Dann: Bitte der armen Thiere, der unvernünftigen Geschöpfe, an ihre vernünftigen Mitgeschöpfe und Herrn, die Menschen. Fues, Tübingen 1822.

LKZB A7/8626

-

-

Quelle (LKAS, Knapp-Archiv D2,50): Die fernere Bildung von Vereinen zur Verhütung der Thierquälerei betreffend. Stuttgart 1837. Albert Knapp hatte diesen Aufruf zunächst als Beilage zum „Schwäbischen Merkur“ veröffentlicht. Später wurde er auch als einzelne Flugschrift verbreitet.

-

-

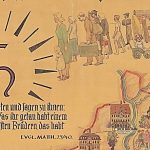

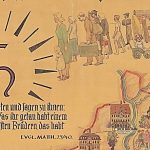

Beitragsbild: Ein Mann peitscht sein erschöpft zusammengebrochenes Lasttier aus. Auf dem in frommen Kreisen bekannten Zwei-Wege-Bild, das die Stuttgarterin Charlotte Reihlen 1867 entworfen hat, wird die Tierquälerei als Sünde dargestellt, die auf dem breiten Weg zur Verdammnis führt. Zum Zwei-Wege-Bild hier.

AUCH INTERESSANT:

Adam Gottlieb Weigen: De Jure Hominis in Creaturas.

Oder Schrifftmässige Erörterung Deß Rechts des Menschen Uber die Creaturen / Nach allen dessen Ständen (…). Stuttgart 1711 (Reprint 2008)

LKZB A 17/10935

Das Buch des Leonberger Pfarrers Adam Gottlieb Weigen (1677-1727) ist eines der frühesten Beispiele für die Auseinandersetzung mit dem Tierschutzgedanken in Deutschland. Es fand aber wenig Beachtung und geriet rasch in Vergessenheit. Weigen, ein Vertreter des frühen Pietismus, betonte die Gottunmittelbarkeit auch der Tiere und meinte, dass im Endgericht Tierquäler ihren Opfern wieder begegnen würden.

15. September 2020 | Andrea Kittel | Digitalisierung, Jubiläum, Restaurierung, Serie Nachkriegszeit

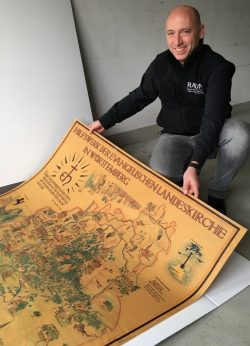

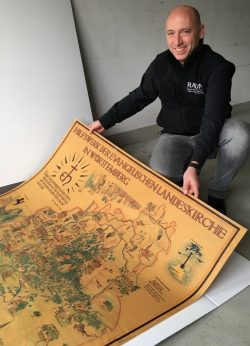

Der Papierrestaurator Matthias Raum brachte uns vor Kurzem das handgemalte Plakat des württembergischen Evangelischen Hilfswerks aus dem Jahr 1948 restauriert zurück.

Der Papierrestaurator Matthias Raum brachte uns vor Kurzem das handgemalte Plakat des württembergischen Evangelischen Hilfswerks aus dem Jahr 1948 restauriert zurück.

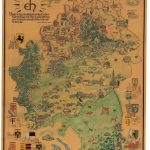

Jahrzehntelange Lagerung hatten dem Objekt zugesetzt. Geknickt, eingerissen und verschmutzt kam es ins Landeskirchliche Archiv Stuttgart zusammen mit den Aktenbeständen des Diakonischen Werks Württemberg. Jetzt wurden die Schäden behutsam repariert und das brüchige Papier entsäuert. Das 197×136 cm große Plakat wird nun unter den klimatisch erforderlichen Bedingungen in unserem Magazin sachgerecht in einem Planschrank aufbewahrt. Das Plakat und seine Darstellungen einzelner Hilfseinrichtungen werden uns bis zum Jahresende bei unserer Serie „Nachkriegszeit“ als roter Faden begleiten.

Das Evangelische Hilfswerk

Das Evangelische Hilfswerk wurde auf der Kirchenvertreterkonferenz in Treysa am 23.8.1945 gegründet, um in der unmittelbaren Nachkriegszeit akute Nothilfe zu leisten. Mit der Kapitulation am 8. Mai 1945 endete in Deutschland der Zweite Weltkrieg. Das Land, das zuvor Völkermord und Zerstörung über Europa gebracht hat, lag in Trümmern. Traumatisierte und versehrte Menschen, Kriegswaisen, Heimatlose, Geflüchtete und Vertriebene benötigten Lebensmittel und Kleidung sowie eine erste Unterkunft. Auf EKD-Ebene wurde Eugen Gerstenmaier (1906-1986) mit dem Aufbau des Werks betraut, das Zentralbüro lag in Stuttgart. Die einzelnen Landeskirchen richteten eigene Hauptbüros ein, um über die regionalen kirchlichen Strukturen effektiv Hilfe leisten zu können. So auch in Württemberg. Unter der Leitung von Wilhelm Pressel (1895-1986) wurden landesweit Bezirksverantwortliche berufen und Bezirksbüros aufgebaut. Überall entstanden örtliche Kleiderkammern, Suppenküchen, Lebensmittelausgaben und Beratungsstellen – die Vorläufer der heutigen Diakonischen Bezirksstellen. Daneben errichtete das Hilfswerk Notaufnahmelager für Flüchtlinge und gründete verschiedene Heimeinrichtungen und Aufbaugilden.

Das Evangelische Hilfswerk wirkt heute als Diakonisches Werk weiter.

Wer hat das Plakat gestaltet?

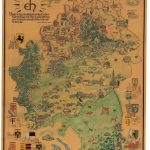

Das Plakat zeigt eine Landkarte von Württemberg, auf der anschaulich sämtliche Einrichtungen und Initiativen des Hilfswerks dargestellt sind, die seit 1945 aufgebaut wurden und am 1.7.1948 noch bestanden. Das mit Tusche gezeichnete und kolorierte Plakat ist signiert mit „Curt Zeh 1947“. Wer ist dieser Curt Zeh? In den Akten des Evangelischen Hilfswerks liegen leider keine eindeutigen Nachweise für den Auftrag an den Künstler vor. Recherchen im Internet führten zu dem Oldenburger Plakatmaler Curt Zeh (1919-2013). Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg stand in enger Verbindung mit der württembergischen Landeskirche, so dass es durchaus vorstellbar war, dass das Evangelische Hilfswerk Württemberg auf der Suche nach einem Gestalter seinerzeit Kontakt dorthin aufgenommen hat. Ein Blick in seine Biografie ließ diese Annahme weiter plausibel erscheinen:

Curt Zeh hatte den Krieg selbst hautnah miterlebt. Mehrfach wurde er schwer verletzt, bei seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft fand er sein elterliches Haus in Leipzig zerbombt vor. In Oldenburg konnte er sich einige Zeit als Schriftenmaler über Wasser halten, indem er in einem Hangar auf dem ehemaligen Fliegerhorst für das britische Militär Grabkreuze der gefallenen britischen Soldaten beschriftete. Ab 1948 arbeitete er schließlich als Werbegestalter und machte sich in den 1950er Jahren einen Namen durch das Malen von großformatigen Kino- und Reklametafeln.

Der Kontakt zur Familie dieses Oldenburger Curt Zeh ließ jedoch Zweifel aufkommen, ob er der Gestalter des Plakats sein kann. Die Signatur in Deutscher Schrift sei, laut seiner Tochter, sehr untypisch – er signierte stets mit „ZEH“ in lateinischen Großbuchstaben. Seine Ehefrau erinnerte sich auch nicht, dass er je davon gesprochen habe, in der Zeit vor ihrer Heirat (1955) einen Auftrag vom Evangelischen Hilfswerk ausgeführt zu haben. Außerdem sei sein Malstil vollkommen anders gewesen. Die Suche nach dem Gestalter war daher nicht abgeschlossen und wir fragten uns, gibt es einen weiteren Künstler mit dem Namen Curt Zeh? Womöglich in Württemberg? Auf dem Sammlermarkt tauchten unlängst zwei Aquarelle mit Darstellungen von Bietigheim und Bad Cannstatt auf, die den gleichen Namensschriftzug tragen, wie das Hilfswerkplakat. Spannend wurde es, als wir Hinweise fanden, dass ein Curt Zeh aus Stuttgart 1952 am Rathaus Münsingen die malerische Gestaltung der Sonnenuhr ausgeführt hatte. Der Kontakt mit dem dortigen Stadtarchiv führte uns tatsächlich zu einem zweiten Curth Zeh: Neben den Aufträgen für die Stadt Münsingen werden in einer Quelle vom 8. 11. 1950 der Auftrag für eine Bildkarte für das Evangelische Hilfswerk erwähnt. Auch wenn immer noch kein eindeutiger Beweis vorliegt, kann diese Information als Indiz gewertet werden, dass der Stuttgarter Curt Zeh auch schon 1947 mit dem Evangelische Hilfswerk in Kontakt war und damals den Auftrag für das großformatige Plakat erhalten hat.

Die Motive auf dem Plakat

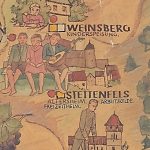

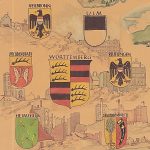

Die Illustrationen auf dem Plakat spiegeln die Nöte und Hilfsleistungen der ersten drei Nachkriegsjahre in Württemberg wider. Die Landkarte Württembergs wird rechts und links unten eingerahmt von zerstörten Städten. Ihre Wahrzeichen liegen in Trümmern. In ihren Ruinen sind sie sich merkwürdig ähnlich, so dass der Illustrator die Stadtwappen als erkennbare Insignien und Reste des einstigen Stolzes dazu gesellte: Heilbronn, Ulm, Freudenstadt, Reutlingen, Heimsheim, Friedrichshafen, Löwenstein, Weinsberg, Crailsheim…

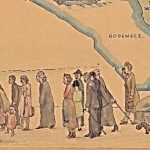

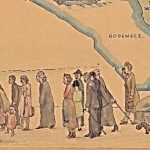

Am oberen und unteren Bildrand sind lange Reihen von Hilfesuchenden dargestellt: Alte, Junge, Versehrte, Kranke, Erschöpfte. Die Menschen oben entsteigen Zugwaggons – offensichtlich auf der Flucht, bepackt mit Bündeln, Koffern und Kisten. Unten kommen sie zu Fuß, schleppen ihr Hab und Gut auf Handkarren oder auf von Ochsengespannen gezogenen Wägen. In diesen Szenen sind all diejenigen dargestellt, an die sich die Arbeit des Hilfswerks richtet. Dazu wird deutlich: Der Arbeitsschwerpunkt lag bei den Millionen von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen, die sich nach der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 auf den Weg in den Westen gemacht hatten. Die Probleme der Versorgung und Unterbringung, der Betreuung und Eingliederung – die Leib- und Seelsorge, waren für das Evangelische Hilfswerk in Württemberg eine immense Herausforderung.

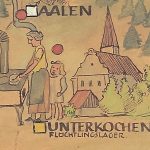

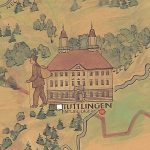

Das zentrale bildbestimmende Motiv des Plakats ist die Karte von Württemberg. Unter anderem werden regionale Besonderheiten hervorgehoben: Wald- Wiesen- Jagd- oder Weinbaugebiete. Die Hauptinformation gilt jedoch den Orten, die Sitz einer Hilfseinrichtung sind. Eine Legende am rechten oberen Bildrand klärt auf, wo es sich um eine „Bezirksstelle“, eine „Einrichtung“ oder eine „Betreuungsstelle“ handelt. Kinderspeisungen gab es an so vielen Orten, dass sich der Illustrator mit dem Piktogramm eines essenden Kindes begnügt, das sich entsprechend wiederholt. Anders, bei Versehrteneinrichtungen wie in Isny und Oberstenfeld, wo einbeinige ehemalige Soldaten etwas individueller auf Krücken abgebildet sind. Das Altersheim in Lorch wird anschaulich durch zwei alte, gebückte Menschen auf einem Bänkchen darstellt. Jugenderholungs- und Freizeiteinrichtungen zeigen fröhliche junge Menschen, lesend, singend, musizierend.

Die Motive des Plakats sind vielgestaltig. In seiner Gesamtkomposition will es nicht nur informieren, sondern auch aufrütteln, sensibel machen für Problemfelder, vor allem aber Hoffnung vermitteln, dass die geleistete und zu leistende Hilfe wiederaufzurichten vermag, was zerstört wurde.

Mit dem Plakat zielte das Evangelische Hilfswerk Württemberg darauf ab, seine Leistungen vorzustellen, um letztendlich Gelder zu akquirieren. In den ersten Jahren nach dem Krieg war der Bedarf an Mitteln für Notleidende enorm und die Werbung um Spenden machte einen Großteil der Arbeit des Hilfswerks aus.

Wer sich das Plakat und seine Motive genauer ansehen möchte, findet die ausführliche Darstellung auf wkgo.de.

Beitrag über das Hilfswerkplakat in Württembergische Kirchengeschichte Online

Beitrag über das Diakonische Werk Württemberg in Württembergische Kirchengeschichte Online

Bestände Diakonie im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart

Einzelne Bildbeispiele der Motive:

-

-

Zerstörte Städte (Plakat links)

-

-

Menschen (Plakat unten rechts)

-

-

Flüchtlingslager

-

-

Menschen (Plakat oben links)

-

-

Kinderspeisung, Jugendfreizeit, Versehrtenheim, Siedlerausbildungsstätte

-

-

Entlasslager

-

-

Altersheim

-

-

Plakat Gesamtansicht

25. August 2020 | Andreas Butz | Aktenfund, Jubiläum

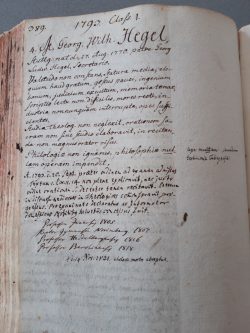

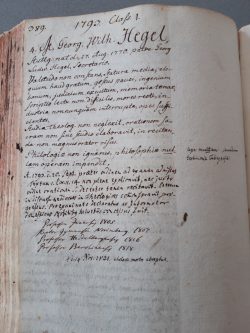

Am 27. August 1770 und somit vor 250 Jahren wurde der Philosoph Georg Wilhelm Hegel (1770-1831) in Stuttgart im damaligen, heute noch vorhandenen Haus der Familie geboren. Er gilt als Hauptvertreter des sogenannten Deutschen Idealismus und sein Werk hatte eine erhebliche Wirkung auf andere Denker. Im Landeskirchlichen Archiv hat er einige Spuren hinterlassen. So wurde er etwa gleich einen Tag nach seiner Geburt in der Stiftskirche evangelisch getauft, was in einem Taufregister vermerkt wurde. Und er wurde an der Universität Tübingen zu einem württembergischen Pfarrer ausgebildet. Die philosophischen Studien waren eigentlich nur als Grundlagenteil seines Studiums gedacht, auch wenn sie für seinen besonderen Lebensweg zur Hauptsache wurden. Zum Abschluss seines Theologiestudiums hatte er jedenfalls eine Prüfung vor den Stuttgarter Konsistorialräten abzulegen. Auch der Bericht über dieses Examen ist noch vorhanden.

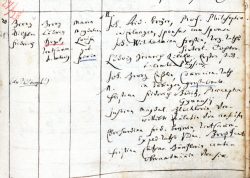

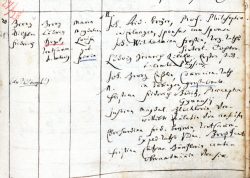

Der Eintrag für Hegels Taufe befindet sich im Taufregister der Stuttgarter Stiftskirche, das heute im Kirchenbucharchiv im Landeskirchlichen Archiv verwahrt wird. Die Taufe, die am 28. August stattfand, also einen Tag nach der Geburt, führte vermutlich der damalige Pfarrer Johann Christian Storr (1712-1773) durch. Von eindeutig späterer Hand wurde der Eintrag mit „der Philosoph!“ markiert. In der ersten Spalte sind die Namen des Täuflings, rechts daneben der Vater Georg Ludwig Hegel (1733-1799), Rent-Cammer-Secretarius, also Finanzbeamter, dann die Mutter Maria Magdalana Louise, geborene Fromm (1741-1783) genannt. Die Taufpaten waren: Magister Johann Friedrich Breyer (1738-1826), Professor der Philosophie in Erlangen, – ein Cousin des Vaters -, mit seiner Braut Johanna Wilhelmina Frost, der Tochter eines Regimentsrats, Ludwig Heinrich Riecke (1729-1787), erster Stadt- und Amtsphysicus, Johann Georg Enßlin (1703-1779), Kommerzienrat in Tübingen, – ein Großonkel -, Magister Christian Friedrich Göritz, Gymnasiallehrer, Justina Magdalena Glöckler, Witwe von Johann Christoph Glöckler, des gewesenen Prälaten von Anhausen, Eberhardina Friedrica Breyer, geborene Hegel, Rentkammer-Expeditionsratswitwe, eine Großtante Hegels und Mutter des erstgenannten Paten, Christina Katharina Günzler, Witwe des Oberamtmanns Amandus Günzler.

In welchem Verhältnis die einzelnen Paten zu den Eltern Hegels standen, wird teilweise durch die Familienverbindungen deutlich. Teilweise waren es vermutlich persönliche Freundschaften, die die Personen verbanden. Zwei der Paten hatten ein Theologiestudium in Tübingen durchlaufen, welches sie dann aber in andere Berufe führte. Dies leitet zum nächsten Fundstück über.

Ab 1788 studierte Hegel in Tübingen Theologie und erreichte 1790 zum Abschluss des Grundstudiums den akademischen Grad eines Magisters der Philosophie. Danach fing das eigentliche Theologiestudium an, wo Hegel vor allem die dogmatischen und exegetischen Vorlesungen von Gottlob Christian Storr (1746-1805) hörte, des Sohnes des Pfarrers, der ihn getauft hatte (siehe oben). Als herzoglicher Stipendiat lebte Hegel während seines Studiums im Evangelischen Stift. Zeitweise waren dort der spätere Dichter Hölderlin und der spätere Philosoph Schelling seine Stubengenossen. Schon vor seiner theologischen Abschlussprüfung, die am 20. September 1793 im Stuttgarter Konsistorium stattfand, war bereits klar, dass Hegel als „Hofmeister“ nach Bern gehen, also als Hauslehrer die Kinder einer wohlhabenden Familie unterrichten würde. Das Predigtamt lag ihm nicht. Seinem Antrag, früher zum Examen zugelassen zu werden, wurde stattgegeben. Deshalb wurde er bereits im September geprüft, während der Prüfungstermin seines Jahrgangs ansonsten drei Monate später lag (vgl. Beitrag über Hölderlin).

In einem der Testimonienbücher, welche die Zeugnisse der Konsistorialexamen und der Promotionen enthalten, ist Hegels Examen überliefert. Er gehörte zu den Besten seines Jahrgangs („Classe I“) und schloss sein Studium insgesamt als Viertbester („4.“) ab, was beides oben im Zeugnis vermerkt wurde. Die Prüfung im Konsistorium bestand in einer Predigt auf der Kanzel in der Stiftskirche, die ja auch seine Taufkirche gewesen war (siehe oben), von 15 Minuten, und in einer mündlichen Prüfung, die in lateinischer Sprache geführt wurde und die in den Räumen des Konsistoriums im Kanzleigebäude stattfand. Wie aus dem entsprechenden Bericht im Konsistorialprotokoll (LKAS, A 3, Nr. 62, 1793, S. 391) hervorgeht, waren neben ihm noch fünf andere Kandidaten zu diesem Termin eingeladen, nämlich die Pfarrer Ludwig Friedrich Le Prêtre (1748-1813) und Johann Christian Hintrager (1751-1826) sowie die Stipendiaten Christoph Ludwig Dobelmann (1756-1820), Johann Friedrich Schmoller (1760-1811) und Johann Gottlieb Helfferich (1760-1820). Wie man leicht erkennt, war Hegel bei weitem der Jüngste dieser zu Prüfenden. Zwei waren bereits als Pfarrer tätig. Vielleicht wurden bei diesem besonderen Termin außer der zeitlich vorgezogenen Prüfung für Hegel ansonsten Wiederholungsprüfungen durchgeführt. Die Prüfung fand als erster Punkt des freitäglichen Sitzungstages des Konsistoriums gleich morgens ab acht Uhr vor Konsistorialdirektor Karl Adolf Maximilian Ruoff, der von 1767-1788 weltlicher Konsistorialrat gewesen und dann zum Direktor aufgestiegen war, und den Konsistorialräten Georg Friedrich Griesinger (1734-1828), Ernst Urban Keller (1730-1812) und Johann Ernst Friedrich Bernhard (1722-1798) statt. Die jeweiligen Kandidaten erhielten eine Textstelle, über die sie predigen sollten, und hatten einige Zeit, um sich vorzubereiten. Hegel hatte seine Probepredigt, mit der die Prüfer nur einigermaßen zufrieden waren, über 1. Korinther 2,14 zu halten: „Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden.“

Hegels Abschlusszeugnis des Tübinger Stifts wurde im Testimonienbuch festgehalten und lautet mit deutscher Übersetzung:

Valetudo non constans (unbeständige Gesundheit), statura media (mittelgroßer Wuchs), eloquium haud gratum (keine bemerkenswerten rhetorischen Fähigkeiten), gestus pauci (zurückhaltende Gestikulationen), ingenium bonum (hervorragende geistige Anlagen), judicium excultum (gesundes Urteil), memoria tenax (sicheres Gedächtnis), scriptio lectu non difficilis (gut lesbarer Stil), mores recti (korrektes Verhalten), industria nonnumquam interrupta (gelegentlich nachlassender Fleiß), opes sufficientes (ausreichende physische Anlagen).

Studia theologica non neglexit (Erfolge in Theologie), orationem sacram non sine studio elaboravit, in recitanda non magnus orator visus (nicht ohne Eifer seine Predigerversuche, allerdings ist er kein großer Redner), philologiae non ignarus (gute philologische Kenntnisse), philosophia nullam operam impendit (keine Bemühungen in Philosophie)[!]

Das seltsame „nullam“ war ein Versehen des Schreibers. Offenbar hatte er das Wort vom Tübinger Stiftszeugnis falsch abgelesen. Mit dem heutigen Wissen um die große Bedeutung des Philosophen erscheint dies als ein geradezu komischer Fehler. Am Rand des Zeugnisses wurde denn das „nullam“ von späterer Hand auch in „multam“ korrigiert, also festgestellt, er habe ganz im Gegenteil natürlich sogar viel Mühe auf die Philosophie verwandt.

Hegel, der laut Konsistorialprotokoll das Examen insgesamt „zur Zufriedenheit“ bestanden hatte, wurde die Annahme seiner Hauslehrerstelle „unter der Bedingung gestattet, daß er sich fleißig im Predigen übe, woran es ihm noch sehr fehle, und jedem Ruf in sein Vaterland sofort Folge leiste“. Der begabte Absolvent hatte als Prediger nicht überzeugt, wie übrigens in seiner späteren Philosophenlaufbahn trotz seiner Berühmtheit auch nicht als Vortragender.

Quellen:

LKAS, Kirchenbucharchiv, Taufregister der Stiftskirche Stuttgart, 1765-72, Eintrag 28. August 1770, S. 304.

LKAS, A 13, Nr. 1, S. 389.

LKAS, A 3, Nr. 62, 1793, S. 391 (Bericht über den Prüfungstag im Konsistorialprotokoll)

Literatur:

Briefe von und an Hegel, Band IV, Teil 1. Dokumente und Materialien zur Biographie, Hrsg. von Friedhelm Nicolin, Hamburg 1977.

Hermann Ehmer, Das württembergische Konsistorium 1780-1795, In: Michael Franz (Hrsg.) „…an der Galeere der Theologie“?. Hölderlins, Hegels und Schellings Theologiestudium an der Universität Tübingen (Schriften der Hölderlin-Gesellschaft, Bd. 23/3) Tübingen 2007, S. 263-283

-

-

LKAS, A 13, Nr. 1. Testimonienbuch mit dem Eintrag bezüglich der Prüfung Hegels am 20. September 1793

-

-

LKAS, Kirchenbucharchiv, Taufregister Stiftskirche Stuttgart (1665-1772), Eintrag 28. August 1770 für Georg Wilhelm Hegel

-

-

Stiftskirche Stuttgart, 1818. Schauplatz von Hegels Taufe am 28.8.1770 und seiner theologischen Probepredigt am 20.9.1793.

-

-

Die Alte Kanzlei, wo Hegels theologische Abschlussprüfung stattfand. Gustav Wais: Alt-Stuttgarts Bauten im Bild. 640 Bilder, darunter 2 farbige, mit stadtgeschichtlichen, baugeschichtlichen und kunstgeschichtlichen Erläuterungen. Stuttgart 1951, Nachdruck Frankfurt am Main 1977, Nr. 277.

23. August 2020 | Andrea Kittel | Jubiläum

Heute vor 75 Jahren wurde das Evangelische Hilfswerk gegründet. Mit der Kapitulation am 8. Mai 1945 endete in Deutschland der Zweite Weltkrieg. Das Land, das zuvor Völkermord und Zerstörung über Europa gebracht hat, lag in Trümmern. Traumatisierte und versehrte Menschen, Kriegswaisen, Heimatlose, Geflüchtete und Vertriebene benötigten Lebensmittel und Kleidung sowie eine erste Unterkunft.

Um akute Nothilfe zu leisten, gründete die Evangelische Kirche in Deutschland am 23. August 1945 auf ihrer Konferenz in Treysa das Evangelische Hilfswerk mit Hauptsitz in Stuttgart. Die einzelnen Landeskirchen richteten eigene Geschäftsstellen ein, um über die regionalen kirchlichen Strukturen effektiv Hilfe leisten zu können. Landesweit wurden Bezirksverantwortliche berufen und Bezirksbüros aufgebaut. Auch in Württemberg entstanden so örtliche Kleiderkammern, Suppenküchen, Lebensmittelausgaben und Beratungsstellen – die Vorläufer der heutigen Diakonischen Bezirksstellen. Daneben errichtete das Hilfswerk Notaufnahmelager für Flüchtlinge und gründete verschiedene Heimeinrichtungen und Aufbaugilden.

Das Evangelische Hilfswerk wirkt heute als Diakonisches Werk weiter.

Das Landeskirchliche Archiv wird sich ab 15. September bis zum Jahresende in einer Blog-Serie anhand von Quellen, Objekten, Fotos und Plakaten mit dem Thema Nachkriegszeit beschäftigen, vieles davon aus dem Bestand des Diakonischen Werks bzw. des Hilfswerks, das sich in unserem Archiv befindet.

Beitrag über das Diakonische Werk Württemberg auf Württembergische Kirchengeschichte Online.

Beitragsbild: Plakat, gezeichnet von Curt Zeh, 1948 (Ausschnitt)

16. April 2020 | Andrea Kittel | Genealogie, Jubiläum

Heute vor 75 Jahren, am 16. April 1945, nur wenige Wochen vor Kriegsende, wurde Freudenstadt durch französische Bombenangriffe und Artilleriebeschuss großflächig zerstört. Feuer breitete sich ungehindert in der Innenstadt aus und erfasste auch die Stadtkirche mit den in der Pfarrei befindlichen historischen Tauf-, Ehe- und Sterberegistern. Durch Abschriften dieser Kirchenbücher sind die Daten weitgehend erhalten geblieben und können heute von Familienforschern beim Kirchenbuchportal Archion eingesehen werden.

Heute vor 75 Jahren, am 16. April 1945, nur wenige Wochen vor Kriegsende, wurde Freudenstadt durch französische Bombenangriffe und Artilleriebeschuss großflächig zerstört. Feuer breitete sich ungehindert in der Innenstadt aus und erfasste auch die Stadtkirche mit den in der Pfarrei befindlichen historischen Tauf-, Ehe- und Sterberegistern. Durch Abschriften dieser Kirchenbücher sind die Daten weitgehend erhalten geblieben und können heute von Familienforschern beim Kirchenbuchportal Archion eingesehen werden.

Die originalen Kirchenbücher (siehe Bild) wurden damals geborgen. Später wurden die verkohlten Bücher ins Landeskirchliche Archiv verbracht, in der Hoffnung, dass es die Technik irgendwann möglich machen wird, sie zu lesen.

15. April 2020 | Norbert Haag | Jubiläum

„Der Reichsbischof ist durch das Vertrauen des Führers im Amt, trotz oder wegen des Widerspruchs dieser paar südwestdeutschen Herren. Daraus ergibt sich für mich: Jeder, der – auch im sog. rein kirchlichen Interesse – gegen den Reichsbischof kämpft, kämpft gegen den Führer und ist ein Feind des Staates. Und wenn der Reichsbischof […] vom Teufel eingesetzt wäre, so muß er Reichsbischof bleiben, solange es der Führer will“.

Diese Worte fielen am 16. April 1934 in einer privaten Unterredung eines württembergischen Geistlichen mit Reichsstatthalter Wilhelm Murr. Einen Tag zuvor, am 15. April, waren ungebetene Gäste in Stuttgart eingetroffen, Reichsbischof Ludwig Müller und der kurz vor zum Mitglied seines Geistlichen Ministeriums ernannten Jurist August Jäger. Beide versuchten nichts mehr und nichts weniger, als die vermeintliche Gunst der Stunde zu nutzen, konkret: Landesbischof Theophil Wurm wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Verabschiedung des kirchlichen Haushalts zu schwächen, wenn möglich durch eine kommissarische Kirchenleitung zu ersetzen. Die an Dramatik kaum zu überbietenden Sitzungen im Dienstgebäude des Oberkirchenrats am Alten Postplatz endeten damit, dass Jäger am 15 April, gegen 11 Uhr nachts, eine bereits gedruckte Verordnung zur Regelung der kirchlichen Lage innerhalb der Landeskirche in Württemberg präsentierte, der zufolge bis auf Weiteres die Einberufung des Landeskirchentages und seines Ständigen Ausschusses dem Reichsbischof zuerkannt wurde. Die bereits anberaumte Tagung des Landeskirchentages zur endgültigen Verabschiedung des Haushalts wurde vom 16. April auf den 11. Juni verschoben, zudem über das Radio die gezielte Falschmeldung verbreitet, Müller habe den württembergischen Landesbischof zur Nachgiebigkeit ermahnt und in der Landeskirche selbst Ruhe und Ordnung wiederhergestellt. Damit waren die Auseinandersetzungen um die Eingliederung der Landeskirche auch in Württemberg eröffnet.

Was der Reichsbischof und sein juristischer Berater im April 1934 erreichen sollten, war das genaue Gegenteil dessen, was sie beabsichtigt hatten. Die päpstliche Gewaltherrschaft (so die Wortwahl in einem Protestschreiben aus einer Kirchengemeinde), die ihre Hand nunmehr auch auf die württembergische Landeskirche zu legen drohe, führte zu Massenprotesten im ganzen Land. Sie zu leugnen, war auch den Gegnern Wurms nicht möglich. Es sind in den letzten Tagen eine Unmasse von Vertrauenskundgebungen für den Herrn Landesbischof Wurm bei allen möglichen Stellen des Reiches, des Staates, der Reichskirchenleitung auch bei mir eingegangen, musste ein prominentes Mitglied der Deutschen Christen Württembergs einräumen. Landesbischof Theophil Wurm wurde von Vertrauenskundgebungen geradezu überschüttet. Und wer in diesen Briefen und Telegrammen blättere, so der kurz nach den Ereignissen vom April ins Leben gerufene Informationsdienst Die Stimme der Gemeinde, der gewahrt noch etwas, das auf eine tiefe Verbundenheit zwischen Bischof und Gemeinde hinweist: es wird für ihn gebetet!“.

Wenn wir heute, mehr als 80 Jahre nach dem April 1934, auf die Zeit des sog. Kirchenkampfes zurückblicken, dann wird manchem der Ulmer Bekenntnistag (22. April 1934) in den Sinn kommen, wo erstmals die rechtmäßige evangelische Kirche Deutschlands ihre Stimme erhob. Viele werden der Barmer Theologischen Erklärung gedenken, die am 31. Mai 1934 von der ersten Bekenntnissynode von all jenen angenommen wurde, die sich im Widerstand gegen die Deutschen Christen und die Kirchenpolitik des NS-Staates geeint wussten. Ob jedoch auch noch ein Wissen darüber vorhanden ist, wie sehr die einfachen Christen in Stadt und Land dazu beitrugen, die mehrfachen Gleichschaltungsversuche der württembergischen Landeskirche zu verhindern, dürfte eher fraglich sein. Diese Widerständigkeit von unten ist es aber wert, erinnert zu werden.

Eine Überblicksdarstellung über die Württembergische Landeskirche und den Nationalsozialismus finden Sie hier auf Württembergische Kirchengeschichte Online.

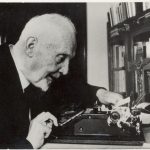

Beitragsbild: Landesbischof Theophil Wurm (1868-1953), Landeskirchliches Archiv Stuttgart

-

-

Notverordnung vom 15.4.1934, Landeskirchliches Archiv Stuttgart

-

-

Protestschreiben des Kirchengemeinderats von Nellingen auf den Fildern vom 18.4.1934, Landeskirchliches Archiv Stuttgart

-

-

Schreiben von Landesbischof Wurm an Reichsbischof Müller vom 20.4.1934, Landeskirchliches Archiv Stuttgart

-

-

Seite 2 des Schreibens vom 20.4.1934

5. August 2019 | Andreas Butz | Jubiläum, Veranstaltung

In diesem Sommer jährt sich der Todestag Theodor Dippers (1903-1969) zum 50. Mal. Dies nimmt der Freudenstädter Kreis zum Anlass, seine über 90 Jahre sorgsam gesammelten und bewahrten Unterlagen an das Landeskirchliche Archiv Stuttgart zu übergeben. Dieser Bestand wird den Bestand zur Bekenntnisgemeinschaft/ Theodor Dipper (D 31) , der sich bereits im Landeskirchlichen Archiv befindet und mit einem auch online recherchierbaren Findmittel erschlossen ist, gut ergänzen.

In diesem Sommer jährt sich der Todestag Theodor Dippers (1903-1969) zum 50. Mal. Dies nimmt der Freudenstädter Kreis zum Anlass, seine über 90 Jahre sorgsam gesammelten und bewahrten Unterlagen an das Landeskirchliche Archiv Stuttgart zu übergeben. Dieser Bestand wird den Bestand zur Bekenntnisgemeinschaft/ Theodor Dipper (D 31) , der sich bereits im Landeskirchlichen Archiv befindet und mit einem auch online recherchierbaren Findmittel erschlossen ist, gut ergänzen.

Das Landeskirchliche Archiv Stuttgart lädt vor diesem Hintergrund zu einem Vortrag in seinem Räumlichkeiten am Freitag den 20. September um 18:30 Uhr ein. Anmeldungen bitte bis zum 16.09.2019 an E-Mail: Gudrun.Dengel@elk-wue.de oder Tel. 0711-2149 212.

Theodor Dipper (1903-1969). Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung Nr. 5217.

Der Freudenstädter Kreis wurde 1927 von Theodor Dipper und seinen Freunden als kirchliche Bruderschaft und theologische Arbeitsgemeinschaft gegründet. Anfangs nur aus einem knappen Dutzend Pfarrern bestehend, hatte diese Gemeinschaft persönliche Weggemeinschaft und kirchlich-theologisches Arbeiten zum Ziel. Sie wurde zum Rückzugsort und Kraftzentrum für diese Männer, die ab 1934 in der Bekenntnisgemeinschaft den Widerstand gegen den Einfluss der Deutschen Christen bzw. des NS-Staates in der Württembergischen Landeskirche maßgeblich trugen.

Die Pfarrerin und Historikerin Dr. Karin Oehlmann wird einen ersten Einblick in diesen faszinierenden Aktenbestand geben und dieses bislang weitestgehend unbekannte Kapitel der Gründungsgeschichte von „Evangelium und Kirche“ erzählen.

Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, sich bei einem Stehempfang auszutauschen.

31. Juli 2019 | Dorothea Besch | Jubiläum

Grund zum Feiern haben die Evangelischen Frauen in Württemberg, denn 1919 wurde die „Frauenabteilung“ des Evangelischen Volksbundes gegründet. Anfangs war die Frauenabteilung dafür vorgesehen, die Gottesdiensträume zu schmücken und sich karitativ in den Kirchengemeinden zu betätigen. Schnell realisierten jedoch die Mitgliedsfrauen, dass die karitative Arbeit auch politisches Engagement braucht und die Not der Nachkriegszeit nur durch die Vernetzung der vielfältigen Frauenaktivitäten gelindert werden konnte. Daher kam es zur Gründung des „Bunds evangelischer Frauen Württembergs“, der bis 2005 als „Frauenarbeit der Evang. Landeskirche“ Kirche und Gesellschaft maßgeblich mitgestaltete.

Die „Staatsbürgerlichen Tagungen“, die ab 1951 angeboten wurden, um Frauen zu informieren und zur politischen Partizipation zu mobilisieren, waren dabei ein wichtiges Aufgabengebiet. Die „Frauenabteilung“, aus der das spätere „Frauenwerk“ wurde, wirkte aktiv in den Gemeinden mit vielzähligen theologischen Angeboten für Frauen, wie z.B. die Vorbereitung und Feier des Weltgebetstages der Frau. Die Fusion der beiden Werke im Jahr 2005 verband die Schwerpunkte der Verb andsarbeit und der Gemeindearbeit miteinander. Zur Feier des 100 jährigen Jubiläums beglückwünschen wir die Evangelischen Frauen (https://www.frauen-efw.de/).

andsarbeit und der Gemeindearbeit miteinander. Zur Feier des 100 jährigen Jubiläums beglückwünschen wir die Evangelischen Frauen (https://www.frauen-efw.de/).

Wer sich noch selbst auf Spurensuche zur Geschichte der Evangelischen Frauen machen möchte, findet im Landeskirchlichen Archiv iStaatsbürgerliche Tagung in Herrenberg 1951, LKAS P 2709n den Beständen K 6, Frauenarbeit, K 17 Frauenwerk und K 38 Evangelische Frauen spannendes und umfangreiches Material.

„Undankbarer Pferdequäler!“ möchte der Tübinger Pfarrer Christian Adam Dann einem Reiter zurufen, der hemmungslos auf sein Pferd eindrischt. Bei einem Gang durch die Stadt und in die umliegenden Dörfer entdeckt er zahllose Grausamkeiten gegen Tiere: Gänse mit jämmerlich blutender Brust, denen bei lebendigem Leibe die Daunen ausgerupft wurden, eine Ziege, die barbarisch an den Ohren gezerrt zum Weitergehen bewogen werden soll, halb verdurstete Kälber, die mithilfe von Hunden in den Stall gehetzt werden….

„Undankbarer Pferdequäler!“ möchte der Tübinger Pfarrer Christian Adam Dann einem Reiter zurufen, der hemmungslos auf sein Pferd eindrischt. Bei einem Gang durch die Stadt und in die umliegenden Dörfer entdeckt er zahllose Grausamkeiten gegen Tiere: Gänse mit jämmerlich blutender Brust, denen bei lebendigem Leibe die Daunen ausgerupft wurden, eine Ziege, die barbarisch an den Ohren gezerrt zum Weitergehen bewogen werden soll, halb verdurstete Kälber, die mithilfe von Hunden in den Stall gehetzt werden…. Erst ein neues Empfinden für die Natur, wie es im 18. Jahrhundert durch Aufklärung und später durch die Romantik aufkam, veränderte den Blick auf die Tiere. In Deutschland waren es vor allem vom Pietismus geprägte Pfarrer, die bei der Frage nach dem rechten Umgang des Christen mit der Schöpfung nun auch das Verhältnis zu den Tieren ins Auge fassten. So auch Christian Adam Dann, der heute als einer der herausragenden Pioniere des Tierschutzes gilt.

Erst ein neues Empfinden für die Natur, wie es im 18. Jahrhundert durch Aufklärung und später durch die Romantik aufkam, veränderte den Blick auf die Tiere. In Deutschland waren es vor allem vom Pietismus geprägte Pfarrer, die bei der Frage nach dem rechten Umgang des Christen mit der Schöpfung nun auch das Verhältnis zu den Tieren ins Auge fassten. So auch Christian Adam Dann, der heute als einer der herausragenden Pioniere des Tierschutzes gilt.

In diesem Sommer jährt sich der Todestag

In diesem Sommer jährt sich der Todestag

andsarbeit und der Gemeindearbeit miteinander. Zur Feier des 100 jährigen Jubiläums beglückwünschen wir die Evangelischen Frauen (

andsarbeit und der Gemeindearbeit miteinander. Zur Feier des 100 jährigen Jubiläums beglückwünschen wir die Evangelischen Frauen (