Pfarrer Theophil Brendle (1896-1987): Ein kleiner Name in der großen Geschichte

„Am 21. März des Jahres 1896 wird dem Oberschullehrer Oskar Brendle und seiner Frau Karoline Brendle, geborene Lederer, die Freude des Elterndaseins zu teil, denn genau an diesem Datum ist es, dass ihr Sohn, welcher den Namen Theophil bekommen soll, in Heilbronn das Licht der Welt erblickt.“

So gedachte ich, den Anfang meines ersten Beitrags auf dieser Seite des evangelisch-kirchengeschichtlichen Blogs zu verfassen. In diesem Beitrag soll es um den Nachlass des oben genannten Herrn Theophil Brendle gehen, der auch Inhalt meiner ersten Bestandsaufnahme im Rahmen meines FSJs ist. Bevor dieser Beitrag jedoch Aufsatzlänge erreicht und Sie, liebe Leserin, lieber Leser, gelangweilt weiter scrollen, weil Ihnen der Name unbekannt ist und die Einführung allein schon zu lang ist, möchte ich Ihnen hier schildern, warum auch der Nachlass eines kleinen Namens trotzdem nicht gänzlich uninteressant ist.

Anders als sein weitaus bekannter und zu Recht für die württembergische Kirchengeschichte bedeutender Namensvetter, der ehemalige Landesbischof Theophil Wurm, der zusammen mit dem protestantischen Landesbischof Bayerns, Hans Meiser, und vielen anderen bedeutenden Persönlichkeiten – darunter Dietrich Bonhoeffer, eine der wichtigsten Figuren der deutschen Geschichte – die unvorstellbare Zeit des Nationalsozialismus und des Kirchenkampfes auf Seiten der Bekennenden Kirche prägte, taucht unser Herr Brendle nur als ein sehr kleines, wenn auch nicht völlig uninteressantes Zahnrädchen in der geschichtlichen Bühnenmaschinerie auf.

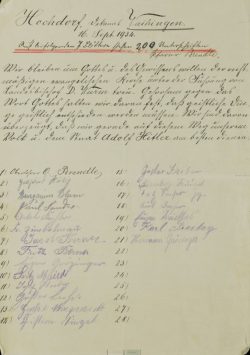

Brendle, der seinem Dienstheft (ein Teil seines Nachlasses, der hier im Landeskirchlichen Archiv aufbewahrt wird) eine Porträtfotografie seines Landesbischofs Wurm beilegte, müssen die Vorgänge um dessen Absetzung im fortlaufenden Kirchenkampf äußerst bewegt haben. Wie tausend andere evangelische Gemeindemitglieder und Pfarrer entschloss er sich, Initiative zur Solidarität mit Wurm zu ergreifen und selbst seinen Part im Spiel der Geschichte zu übernehmen. Im Jahr des Ereignisses, 1934, war Brendle Pfarrer in der kleinen Gemeinde Hochdorf an der Enz nahe Vaihingen an der Enz. Auf seine Initiative hin wurden in der Gemeinde Unterschriften gesammelt, um zu protestieren.

Doch damit nicht genug: Dem Archiv liegt eine ganze Sammlung vor, in der wir von weiteren Taten Pfarrer Brendles im Zusammenhang mit dem Kirchenkampf und der Absetzung Wurms erfahren. Anlass der polizeilichen Ermittlungen war die Entdeckung der Kirchenflagge auf Halbmast, was das Misstrauen der NS-Polizei schürte. Auch Gemeindeblätter werden daraufhin beschlagnahmt. Grund: Ihr Inhalt sei zu politisch. Zudem geht das Gerücht um, der Gottesdienst stehe unter Beobachtung. Auf seine Nachfragen beim Württembergischen Innenministerium und beim Evangelischen Quellverlag erhielt Brendle allerdings nur spärliche Antworten.

Doch der Auflauf der landesweiten Proteste sollte nicht wirkungslos bleiben: Auch wenn die gleichgeschaltete NS-Presse über die durch die Absetzung Wurms ausgelösten Massenproteste schwieg, so erklangen die Rufe der Protestgemeinde doch so laut, dass Hitler mit seinem Vorhaben zurückrudern musste und Wurm weiter Landesbischof bleiben durfte.

Die evangelische Michaelskirche in Hochdorf an der Enz. Fotograf: Harke. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Mit seiner Unterschriftensammlung und der zusammengestellten Mappe mit Materialien zum Kirchenkampf hinterließ Brendle zwei wichtige Dokumente seiner Archivalien. Sie zeugen nicht nur von seiner Initiative und Solidarität mit Wurm, sondern sind auch für die Orts- und Kirchengeschichte Hochdorfs an der Enz von Bedeutung. Brendle wurde so zu einem kleinen, aber nicht unwichtigen Teil der großen Geschichte. Doch wie sehr der kleine Name eines Theophil Brendles im großen Einklang der Geschichte steht, davon kündigen auch andere Dokumente des von mir bearbeiteten Nachlasses: Brendles „Kriegschronik“ ist ein bleibendes, zeitgeschichtliches Zeugnis aus seiner Pfarrzeit in Heilbronn-Sontheim. Darin schildert er das Ende des Zweiten Weltkrieges aus ortgeschichtlicher Perspektive. Ebenso berührend sind die Dank- und Grußkarten, zum Beispiel jene der Familie Vollbrecht aus Gera-Zwötzen, die Teil der Korrespondenz der Familie Brendle in die DDR waren und bis Anfang der 80er Jahre andauerten. Dies ist nicht nur durch Dank- und Grußkarten, sondern auch durch Lieferscheine belegt.

Alles in allem mag der Name Theophil Brendle in den Augen der Geschichte nicht einmal eine Fußnote sein. Doch wenn man sich die Zeit nimmt, spricht sein Nachlass Bände über den Verlauf aus den Augen eines kleinen Ortspfarrers in Zeiten wie dem Kirchenkampf, der Naziherrschaft, dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der darauffolgenden deutschen Teilung. Während meiner gesamten Bearbeitungszeit konnte ich kein Bild von Pfarrer Brendle finden, sodass seine Person für mich immer ein körperloses Wesen blieb. Aber vielleicht passt dies auch zu Brendles Rolle im Gesamten: Es braucht kein Bild von ihm. Seine Figur, sein Wesen setzen sich aus dem Bestand seines Nachlasses zusammen und sein Wirken und Werk leben als Teil der württembergischen, wenn nicht deutschen Kirchengeschichte weiter.

Der Bestand, der Unterlagen von 1924 bis 1984 enthält, wurde geordnet und verzeichnet. Das Archivinventar des Bestands Nachlass Theophil Brendle kann online hier eingesehen werden.