1. Juli 2025 | Andreas Butz | Jubiläum

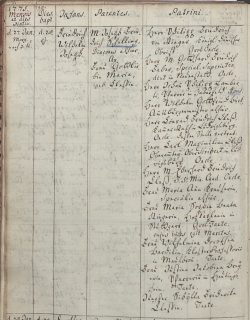

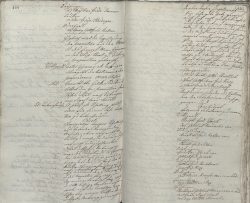

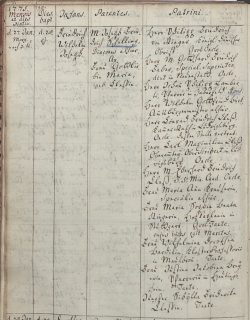

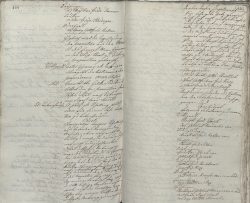

EABW, LKAS, Kirchenbucharchiv, Taufregister Leonberg (1761 – 1807), Eintrag 28. Januar 1775 für Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

In diesem Jahr feiern wir den 250. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, der am 27. Januar 1775 in Leonberg geboren wurde. Das ist Grund genug, einige Quellen zu seiner Person aus den Beständen des Landeskirchlichen Archivs vorzustellen. Er wurde als Sohn des Diakons Joseph Friedrich Schelling, Inhaber der zweiten Stadtpfarrerstelle, im Pfarrhaus geboren, das nur wenige Schritte von der Stadtkirche entfernt liegt. Im Taufregister (1761–1807) der Leonberger Kirchengemeinde hat sich der Eintrag zu seiner Taufe erhalten. Dem Eintrag ist zu entnehmen, dass er am 27. Januar nach drei Uhr morgens geboren wurde und am darauffolgenden Tag getauft wurde, vermutlich durch seinen Vater. Ihm verdankt er auch seinen dritten Taufnamen Joseph, während er den Namen Wilhelm aufgrund seiner Tante und Taufpatin Wilhelmine Dorothea Bardili erhielt. Den Namen Friedrich trug sein Vater als zweiten Vornamen, ebenso sein Großvater, der ebenfalls Pfarrer war. Seine Mutter, Maria Gottliebin, geborene Cless, stammte ebenfalls aus einer württembergischen Pfarrersfamilie. In protestantischen Pfarrhäusern herrschte ein günstiges Klima für das, was man als „Bildung“ bezeichnet, denn Pfarrer mussten von Berufs- und Standes wegen gebildet sein. Dies blieb nicht ohne Auswirkung auf die Familie, da die Söhne nach dem Durchlaufen der entsprechenden Ausbildungsstationen ebenfalls Pfarrer wurden und die Töchter Pfarrer heirateten. Somit wurden kulturelle Werte über Generationen weitergegeben.

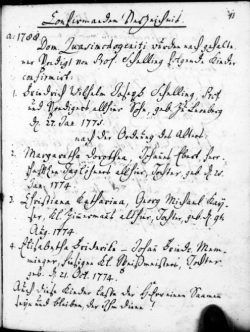

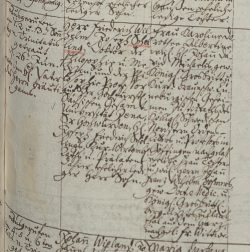

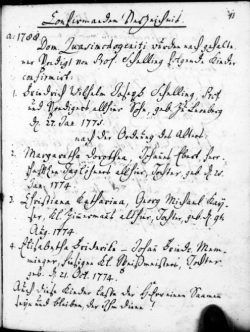

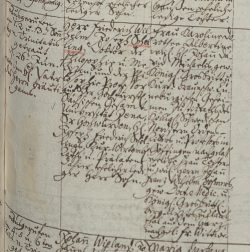

EABW, LKAS, Kirchenbucharchiv, Mischbuch Bebenhausen (1762 – 1810), Konfirmandenregister, Verzeichnis von 1888

Bereits zwei Jahre nach Schellings Geburt zog die Familie nach Bebenhausen, da der Vater dort eine Stelle als Prediger und Professor am niederen theologischen Seminar antrat. Dort wurde Schelling im Jahr 1788 von seinem Vater konfirmiert, was im Konfirmandenregister verzeichnet ist. „Auch diese Kinder lasse der HErr einen Saamen seyn und bleiben, der Ihm diene!“ heißt es unter der Konfirmandenauflistung.

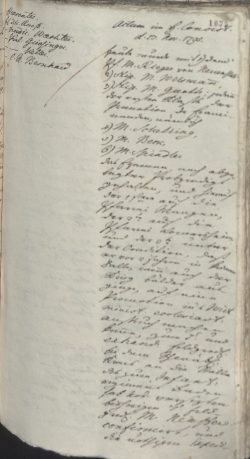

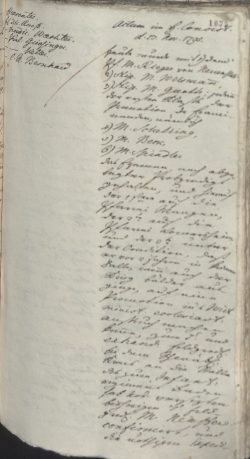

Die Erlaubnis des Stuttgarter Konsistoriums, bereits als Fünfzehnjähriger zum Theologiestudium in Tübingen zugelassen zu werden, ist in den Konsistorialprotokollen von 1790 vermerkt. Bei dem jungen Schelling handelte es sich um einen Hochbegabten, was bereits sein Lehrer an der Nürtinger Schule bemerkt hatte. So besuchte er ab seinem elften Lebensjahr das niedere theologische Seminar, obwohl er eigentlich viel zu jung war. Rein altersmäßig hätte er 1790 noch nicht an der Universität studieren dürfen, aufgrund seiner besonderen Begabung und der bereits erworbenen Kenntnisse erteilte das Konsistorium jedoch eine Ausnahmegenehmigung, als sein Vater darum bat.

Fünf Jahre später, am 13. November 1795, legte Schelling sein Examen vor den Konsistorialräten Direktor Ruoff und Vizedirektor Wächter sowie den Prälaten Griesinger, Keller und Bernhard in der Stuttgarter Kanzlei ab. Er war einer von sechs Prüflingen an diesem Tag. Zunächst musste jeder Kandidat eine viertelstündige Probepredigt auf der Kanzel der Stuttgarter Stiftskirche halten und wurde anschließend mündlich geprüft. Schelling, der nicht Pfarrer werden wollte, erhielt im Anschluss die Genehmigung zur Annahme einer Hofmeisterstelle, also einer Anstellung als Privatlehrer bei den Baronen von Riedesel, wie ebenfalls im Protokoll des Konsistoriums festgehalten wurde.

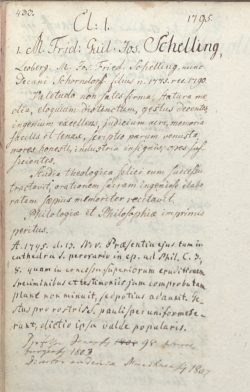

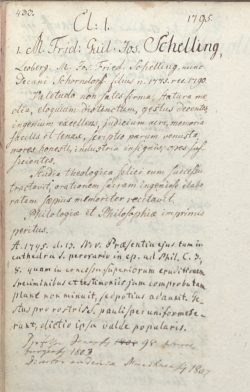

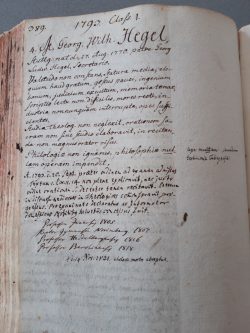

LKAS, A 13, Nr. 1. Testimonienbuch mit dem Eintrag bezüglich der Prüfung Schellings am 13. November 1795

Das Examenszeugnis findet sich im Testimonienbuch. Schelling wird dort als erster der Klasse I des Jahrgangs aufgeführt, also als herausragender Absolvent. Er war der Primus der damaligen Magisterpromotion. Dort heißt es: Valetudo non satis firma, statura media, eloquium distinctum, gestus decentes, ingeium excellens, iudicium acre, meemoria facilis et tenax, scriptia parum venusta, mores honesti, industria insignis, opes sufficientes. Studia theologica felici cum faciessu tractavit, orationem sacram ingeniose elaboratam, saepius memoriter recitavit. Philologiae et Philosophiae imprimis peritus. (Gesundheitlich nicht sehr stark, durchschnittliche Statur, ausgeprägte Beredsamkeit, anständige Gesten, ausgezeichnetes Talent, scharfes Urteilsvermögen, leichtes und zähes Gedächtnis, wenig ansprechende Schrift, ehrliche Manieren, bemerkenswerter Fleiß, ausreichende Anlagen. Er betrieb mit heiterer Gesinnung theologische Studien, verfasste gekonnt Predigten und rezitierte sie oft auswendig. Er war besonders begabt in Philologie und Philosophie.) Seine Probepredigt hatte er über Philipper 3.8 („Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwenglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne.“) zu halten und glänzte dabei mit seiner Gelehrsamkeit.

Stadtkirche Murrhardt (ehemalige Abteikirche). Foto: EABW

Obwohl er das Herzogtum Württemberg später verließ, erscheint er noch einmal in einem württembergischen Kirchenregister. Nachdem er von seinem eigenen Vater getauft und konfirmiert worden war, ließ er sich von diesem auch mit der frisch geschiedenen Caroline Schlegel (1763–1809) trauen. Dieser war mittlerweile Prälat in Murrhardt. In der dortigen ehemaligen Klosterkirche fand am 26. Juni 1803 die Eheschließung statt, wie das Murrhardter Eheregister bezeugt. Im Eheregister hat ein späterer Interessent an dieser Trauung eine Abschrift aus den Briefen der Caroline Schlegel eingelegt. „Prälatur Murrhardt, 15. Juni 1803. Ich begrüsse dich aus dieser fernen und friedlichen Gegend, liebe Luise, wo ich glücklich, ohne den kleinsten Zufall, angekommen, und über alle Beschreibung wohl und herrlich empfangen worden bin. Der Ort liegt am Fuss der nicht wilden Gebirge, welche Franken und Schwaben trennen, ungleich lieblicher als wir es uns dachten, und nicht allein lieblicher, sondern schlechtweg sehr anmutig, in einem weiten Tal zwischen mannigfachen Hügeln und Bächen“.

Schellings erste Frau verstarb im Jahr 1809 während eines Besuchs im Haus seiner Eltern in Maulbronn an der Ruhr. Ihr Tod ist im dortigen Sterberegister vermerkt. Schellings Vater war seit 1807 Prälat und Generalsuperintendent in Maulbronn. Der Philosoph selbst erscheint in keinem württembergischen Sterberegister. Er starb während eines Kuraufenthalts in Bad Ragaz in der Schweiz.

-

-

Eintrag zur Prüfung Schellings vor dem Konsistorium im Protokoll vom 13.11.1795. EABW, LKAS Stuttgart, A3, Bd. 63, p. 1075. recto

-

-

verso

-

-

Beschluss des Konsistoriums den jungen Schelling auf Bitten des Vaters schon als 15jährigen ins Tübinger Stift aufzunehmen. EABW, LKAS Stuttgart, A3, Bd. 61, p. 494. „Cl. prof. Schelling petit idem für seinen Sohn, hospitem zu Bebenhausen. Concl[usum:] Recipiatur hospes Schelling aus besonders bewegenden Ursachen, aber noch nicht bekannt zu machen und also auch nicht auszuschreiben.

-

-

Eintrag im Eheregister von Murrhardt 1803 die Trauung von Schelling mit Caroline Michaelis, durch Schellings Vater.

EABW, LKAS, Kirchenbucharchiv, Sterberegister Maulbronn (1808 – 1854), Eintrag für Caroline Schelling vom 9.9.1809.

Literatur:

Gustav Plitt, Aus Schellings Leben. Erster Band 1775-1803, Leipzig 1869.

Hermann Ehmer, Das württembergische Konsistorium 1780-1795, In: Michael Franz (Hrsg.) „…an der Galeere der Theologie“?. Hölderlins, Hegels und Schellings Theologiestudium an der Universität Tübingen (Schriften der Hölderlin-Gesellschaft, Bd. 23/3) Tübingen 2007, S. 263-283

Früherer Beitrag:

Spuren von Hegel im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart

25. August 2020 | Andreas Butz | Aktenfund, Jubiläum

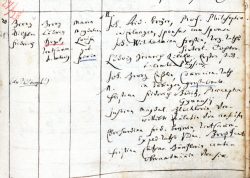

Am 27. August 1770 und somit vor 250 Jahren wurde der Philosoph Georg Wilhelm Hegel (1770-1831) in Stuttgart im damaligen, heute noch vorhandenen Haus der Familie geboren. Er gilt als Hauptvertreter des sogenannten Deutschen Idealismus und sein Werk hatte eine erhebliche Wirkung auf andere Denker. Im Landeskirchlichen Archiv hat er einige Spuren hinterlassen. So wurde er etwa gleich einen Tag nach seiner Geburt in der Stiftskirche evangelisch getauft, was in einem Taufregister vermerkt wurde. Und er wurde an der Universität Tübingen zu einem württembergischen Pfarrer ausgebildet. Die philosophischen Studien waren eigentlich nur als Grundlagenteil seines Studiums gedacht, auch wenn sie für seinen besonderen Lebensweg zur Hauptsache wurden. Zum Abschluss seines Theologiestudiums hatte er jedenfalls eine Prüfung vor den Stuttgarter Konsistorialräten abzulegen. Auch der Bericht über dieses Examen ist noch vorhanden.

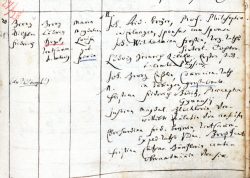

Der Eintrag für Hegels Taufe befindet sich im Taufregister der Stuttgarter Stiftskirche, das heute im Kirchenbucharchiv im Landeskirchlichen Archiv verwahrt wird. Die Taufe, die am 28. August stattfand, also einen Tag nach der Geburt, führte vermutlich der damalige Pfarrer Johann Christian Storr (1712-1773) durch. Von eindeutig späterer Hand wurde der Eintrag mit „der Philosoph!“ markiert. In der ersten Spalte sind die Namen des Täuflings, rechts daneben der Vater Georg Ludwig Hegel (1733-1799), Rent-Cammer-Secretarius, also Finanzbeamter, dann die Mutter Maria Magdalana Louise, geborene Fromm (1741-1783) genannt. Die Taufpaten waren: Magister Johann Friedrich Breyer (1738-1826), Professor der Philosophie in Erlangen, – ein Cousin des Vaters -, mit seiner Braut Johanna Wilhelmina Frost, der Tochter eines Regimentsrats, Ludwig Heinrich Riecke (1729-1787), erster Stadt- und Amtsphysicus, Johann Georg Enßlin (1703-1779), Kommerzienrat in Tübingen, – ein Großonkel -, Magister Christian Friedrich Göritz, Gymnasiallehrer, Justina Magdalena Glöckler, Witwe von Johann Christoph Glöckler, des gewesenen Prälaten von Anhausen, Eberhardina Friedrica Breyer, geborene Hegel, Rentkammer-Expeditionsratswitwe, eine Großtante Hegels und Mutter des erstgenannten Paten, Christina Katharina Günzler, Witwe des Oberamtmanns Amandus Günzler.

In welchem Verhältnis die einzelnen Paten zu den Eltern Hegels standen, wird teilweise durch die Familienverbindungen deutlich. Teilweise waren es vermutlich persönliche Freundschaften, die die Personen verbanden. Zwei der Paten hatten ein Theologiestudium in Tübingen durchlaufen, welches sie dann aber in andere Berufe führte. Dies leitet zum nächsten Fundstück über.

Ab 1788 studierte Hegel in Tübingen Theologie und erreichte 1790 zum Abschluss des Grundstudiums den akademischen Grad eines Magisters der Philosophie. Danach fing das eigentliche Theologiestudium an, wo Hegel vor allem die dogmatischen und exegetischen Vorlesungen von Gottlob Christian Storr (1746-1805) hörte, des Sohnes des Pfarrers, der ihn getauft hatte (siehe oben). Als herzoglicher Stipendiat lebte Hegel während seines Studiums im Evangelischen Stift. Zeitweise waren dort der spätere Dichter Hölderlin und der spätere Philosoph Schelling seine Stubengenossen. Schon vor seiner theologischen Abschlussprüfung, die am 20. September 1793 im Stuttgarter Konsistorium stattfand, war bereits klar, dass Hegel als „Hofmeister“ nach Bern gehen, also als Hauslehrer die Kinder einer wohlhabenden Familie unterrichten würde. Das Predigtamt lag ihm nicht. Seinem Antrag, früher zum Examen zugelassen zu werden, wurde stattgegeben. Deshalb wurde er bereits im September geprüft, während der Prüfungstermin seines Jahrgangs ansonsten drei Monate später lag (vgl. Beitrag über Hölderlin).

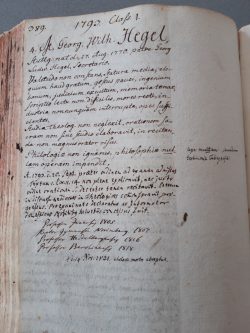

In einem der Testimonienbücher, welche die Zeugnisse der Konsistorialexamen und der Promotionen enthalten, ist Hegels Examen überliefert. Er gehörte zu den Besten seines Jahrgangs („Classe I“) und schloss sein Studium insgesamt als Viertbester („4.“) ab, was beides oben im Zeugnis vermerkt wurde. Die Prüfung im Konsistorium bestand in einer Predigt auf der Kanzel in der Stiftskirche, die ja auch seine Taufkirche gewesen war (siehe oben), von 15 Minuten, und in einer mündlichen Prüfung, die in lateinischer Sprache geführt wurde und die in den Räumen des Konsistoriums im Kanzleigebäude stattfand. Wie aus dem entsprechenden Bericht im Konsistorialprotokoll (LKAS, A 3, Nr. 62, 1793, S. 391) hervorgeht, waren neben ihm noch fünf andere Kandidaten zu diesem Termin eingeladen, nämlich die Pfarrer Ludwig Friedrich Le Prêtre (1748-1813) und Johann Christian Hintrager (1751-1826) sowie die Stipendiaten Christoph Ludwig Dobelmann (1756-1820), Johann Friedrich Schmoller (1760-1811) und Johann Gottlieb Helfferich (1760-1820). Wie man leicht erkennt, war Hegel bei weitem der Jüngste dieser zu Prüfenden. Zwei waren bereits als Pfarrer tätig. Vielleicht wurden bei diesem besonderen Termin außer der zeitlich vorgezogenen Prüfung für Hegel ansonsten Wiederholungsprüfungen durchgeführt. Die Prüfung fand als erster Punkt des freitäglichen Sitzungstages des Konsistoriums gleich morgens ab acht Uhr vor Konsistorialdirektor Karl Adolf Maximilian Ruoff, der von 1767-1788 weltlicher Konsistorialrat gewesen und dann zum Direktor aufgestiegen war, und den Konsistorialräten Georg Friedrich Griesinger (1734-1828), Ernst Urban Keller (1730-1812) und Johann Ernst Friedrich Bernhard (1722-1798) statt. Die jeweiligen Kandidaten erhielten eine Textstelle, über die sie predigen sollten, und hatten einige Zeit, um sich vorzubereiten. Hegel hatte seine Probepredigt, mit der die Prüfer nur einigermaßen zufrieden waren, über 1. Korinther 2,14 zu halten: „Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden.“

Hegels Abschlusszeugnis des Tübinger Stifts wurde im Testimonienbuch festgehalten und lautet mit deutscher Übersetzung:

Valetudo non constans (unbeständige Gesundheit), statura media (mittelgroßer Wuchs), eloquium haud gratum (keine bemerkenswerten rhetorischen Fähigkeiten), gestus pauci (zurückhaltende Gestikulationen), ingenium bonum (hervorragende geistige Anlagen), judicium excultum (gesundes Urteil), memoria tenax (sicheres Gedächtnis), scriptio lectu non difficilis (gut lesbarer Stil), mores recti (korrektes Verhalten), industria nonnumquam interrupta (gelegentlich nachlassender Fleiß), opes sufficientes (ausreichende physische Anlagen).

Studia theologica non neglexit (Erfolge in Theologie), orationem sacram non sine studio elaboravit, in recitanda non magnus orator visus (nicht ohne Eifer seine Predigerversuche, allerdings ist er kein großer Redner), philologiae non ignarus (gute philologische Kenntnisse), philosophia nullam operam impendit (keine Bemühungen in Philosophie)[!]

Das seltsame „nullam“ war ein Versehen des Schreibers. Offenbar hatte er das Wort vom Tübinger Stiftszeugnis falsch abgelesen. Mit dem heutigen Wissen um die große Bedeutung des Philosophen erscheint dies als ein geradezu komischer Fehler. Am Rand des Zeugnisses wurde denn das „nullam“ von späterer Hand auch in „multam“ korrigiert, also festgestellt, er habe ganz im Gegenteil natürlich sogar viel Mühe auf die Philosophie verwandt.

Hegel, der laut Konsistorialprotokoll das Examen insgesamt „zur Zufriedenheit“ bestanden hatte, wurde die Annahme seiner Hauslehrerstelle „unter der Bedingung gestattet, daß er sich fleißig im Predigen übe, woran es ihm noch sehr fehle, und jedem Ruf in sein Vaterland sofort Folge leiste“. Der begabte Absolvent hatte als Prediger nicht überzeugt, wie übrigens in seiner späteren Philosophenlaufbahn trotz seiner Berühmtheit auch nicht als Vortragender.

Quellen:

LKAS, Kirchenbucharchiv, Taufregister der Stiftskirche Stuttgart, 1765-72, Eintrag 28. August 1770, S. 304.

LKAS, A 13, Nr. 1, S. 389.

LKAS, A 3, Nr. 62, 1793, S. 391 (Bericht über den Prüfungstag im Konsistorialprotokoll)

Literatur:

Briefe von und an Hegel, Band IV, Teil 1. Dokumente und Materialien zur Biographie, Hrsg. von Friedhelm Nicolin, Hamburg 1977.

Hermann Ehmer, Das württembergische Konsistorium 1780-1795, In: Michael Franz (Hrsg.) „…an der Galeere der Theologie“?. Hölderlins, Hegels und Schellings Theologiestudium an der Universität Tübingen (Schriften der Hölderlin-Gesellschaft, Bd. 23/3) Tübingen 2007, S. 263-283

-

-

LKAS, A 13, Nr. 1. Testimonienbuch mit dem Eintrag bezüglich der Prüfung Hegels am 20. September 1793

-

-

LKAS, Kirchenbucharchiv, Taufregister Stiftskirche Stuttgart (1665-1772), Eintrag 28. August 1770 für Georg Wilhelm Hegel

-

-

Stiftskirche Stuttgart, 1818. Schauplatz von Hegels Taufe am 28.8.1770 und seiner theologischen Probepredigt am 20.9.1793.

-

-

Die Alte Kanzlei, wo Hegels theologische Abschlussprüfung stattfand. Gustav Wais: Alt-Stuttgarts Bauten im Bild. 640 Bilder, darunter 2 farbige, mit stadtgeschichtlichen, baugeschichtlichen und kunstgeschichtlichen Erläuterungen. Stuttgart 1951, Nachdruck Frankfurt am Main 1977, Nr. 277.