17. Februar 2025 | Dorothea Besch | Bestand

Die jetzt erschlossenen Unterlagen des „Evangelischen Landesverbandes für Kinderpflege“ zeigen, dass der Mangel an pädagogischen Fachkräften kein aktuelles Phänomen ist, sondern bereits vor 80 Jahren auftrat. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verlangte die alliierte Militärregierung die Auflösung der von der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) betriebenen Kindergärten und trug damit zu einem unerwarteten Aufschwung der evangelischen Kindergartenarbeit bei. Die wiedereröffneten evangelischen Kindergärten wurden zumeist von Kinderschwestern des Diakonissenmutterhauses Großheppach geleitet, doch fehlte es an Personal für die neu gegründeten Kindergärten. Es fehlte nicht nur an ausgebildeten Kindergärtnerinnen, sondern auch an Räumlichkeiten, Spielmaterial und Kohle zum Heizen der Kindergärten. Deshalb konnte die Kindergartenbetreuung auf dem Land meist nur in den Sommermonaten angeboten werden. Viele Kindergärten hatten während der Heuernte von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 19 Uhr geöffnet. Der Kindergarten orientierte sich in dieser Zeit eher an den Bedürfnissen der in der Landwirtschaft tätigen Eltern als am Wohl der Kinder. Bei einer Gruppengröße von bis zu 80 Kindern mit einer Kindergärtnerin und einer Kinderpflegerin hatte der Kindergarten vor allem die Funktion einer Bewahranstalt. Dennoch schien er manchmal eine bessere Alternative zu sein, als die Kinder allein und unbeaufsichtigt zu Hause zu lassen.

Man möchte sich nicht vorstellen, wie eine in einer autoritären Gesellschaft sozialisierte Kindergärtnerin in der Nachkriegszeit 80 Kinder zur Ruhe brachte, um Geschichten erzählen zu können oder mit ihnen Kreisspiele zu machen. Gelegentlich ist in den Visitationsberichten des Landesverbandes zu lesen, dass die eine oder andere Kindergärtnerin mit „zu harter Hand“ ihren Kindergartenalltag bewältigte.

In der Korrespondenz des Landesverbands mit den Trägern der Kindergärten wird das Frauenbild der 1950er Jahre besonders im Hinblick auf die Berufstätigkeit von verheirateten Kindergärtnerinnen deutlich: „Es ist doch unmöglich, dass die Zeit und die Gedanken, die das Führen eines Kindergartens erfordern von jemand aufgebracht werden kann, dessen Zeit, Kraft und Gedanken doch in erster Linie der Familie und dem Haushalt gelten müssen.“[1] Darüber hinaus wurden die moralischen Anforderungen klar definiert: „Es ist unmöglich, dass eine Mitarbeiterin in einem evangelischen Kindergarten weiter in der Arbeit steht, von der im Ort bekannt ist, dass sie in einem ehebrecherischen Verhältnis gelebt hat oder noch lebt. Eine Kindergärtnerin muss Vorbild nicht nur für die Kinder, sondern vor allem auch für die Mütter dieser Kinder sein.“[2] Die Kindergärtnerin als öffentliche Person hatte sich nicht nur moralisch einwandfrei zu verhalten, sondern sollte sich selbstverständlich auch ehrenamtlich in die Gemeindearbeit einbringen. Die Leitung von Kinderkirche, Jungschar- und Mädchenkreisen wurde erwartet, die Teilnahme an Bibelstunde, Gottesdienst und Kirchenchor vorausgesetzt. Dass dies eine Überforderung darstellen konnte, brachte eine Kindergärtnerin zum Ausdruck: „Außerdem stoße ich auf großes Unverständnis, wenn ich feststellen muss, dass die kirchliche Nebenarbeit beinahe mehr Zeit in Anspruch nimmt als der Kindergarten.“[3]

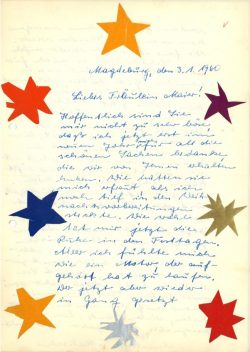

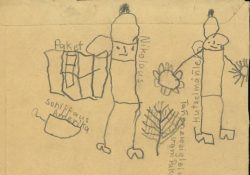

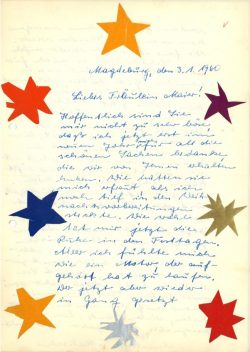

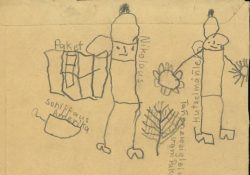

Die Korrespondenz der beim Landesverband angestellten Jugendleiterinnen – ab den 1970er Jahren Sozialpädagoginnen genannt – ermöglicht zusätzlich einen Einblick in die Kindergartenarbeit in der DDR. Unter dem Stichwort „Osthilfe“ wurden von der EKD „Patenkindergärten“ in der „sowjetisch besetzten Zone“ vermittelt. Die Dankschreiben zeigen die Freude über erhaltene Pakete mit Spiel- und Bastelmaterialien und geben Aufschluss über die nicht ganz einfache evangelische Kindergartenarbeit in Ostdeutschland.

Insgesamt zeigt dieser spannende Bestand eine Entwicklung der evangelischen Kindergartenarbeit, die gesamtgesellschaftlichen Strömungen unterworfen ist. Die in den Nachkriegsjahren in manchen Kindergärten teilweise autoritär anmutende Erziehung wandelt sich mit zunehmender gesellschaftlicher Liberalisierung im Blick auf das Kind. Die Bedürfnisse des Kindes rücken vor allem in den 1970er Jahren in den Mittelpunkt der Kindergartenarbeit, die Förderung und Bildung des Kindes in seiner Ganzheit steht im Vordergrund der Fortbildungsveranstaltungen für Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. Das Besondere an der Korrespondenz zwischen den Mitarbeiterinnen des Landesverbandes und den Kindergärtnerinnen ist die Präsenz von Frauen, die mit viel Herzblut und Engagement für das Wohl der Kinder arbeiteten.

Der Bestand des „Evangelischen Landesverbands für Kinderpflege“, steht allen Interessierten zur Einsicht unter der Signatur K 60 nun im Lesesaal des Landeskirchlichen Archivs zur Verfügung. Hier finden Sie das Inventar des Bestandes.

Anmerkungen

[1] LKAS, K 60, Nr. 5.

[2] LKAS, K 60, Nr. 14.

[3] LKAS, K 60, Nr. 19.

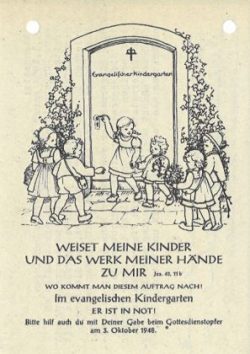

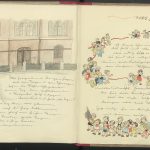

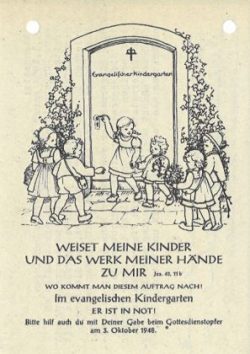

Beitragsbild: K 60 Nr. 87 1953

-

-

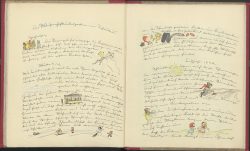

K 60 Nr. 28 1948

-

-

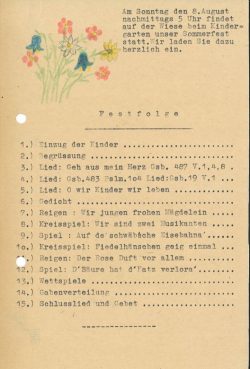

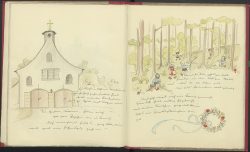

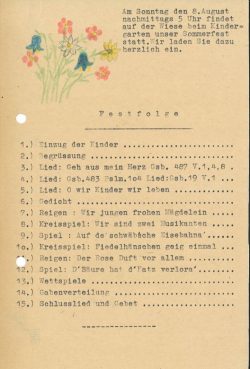

K 60 Nr. 19/II, Einladung zum Sommerfest des Kindergartens Hessental ca. 1950

-

-

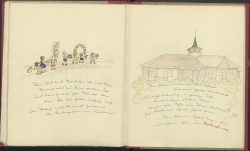

K 60 Nr. 217, Fortbildung für Kindergärtnerinnen 1951.

-

-

K 60 Nr. 217, Fortbildung für Kindergärtnerinnen 1951.

-

-

K 60 Nr. 224/I

-

-

K 60 Nr. 35, Beilage zum Dankschreiben aus dem Kindergarten Waldenburg 1951

25. Juni 2020 | Andrea Kittel | Museale Sammlung

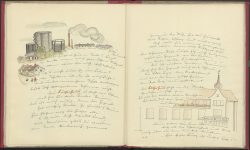

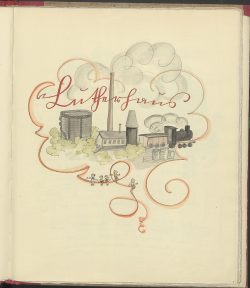

Die Illustratorin Elisabeth Dinkelacker hat im Jahr 1942 im Auftrag des evangelischen Vereins für Kleinkinderpflegen ein sehr hübsches Buch gestaltet, in dem alle 24 Stuttgarter evangelischen Kindergärten in Text und Bild vorgestellt werden: „Das Buch erzählet vom Verein: …wie Kinder fromm und fröhlich sein.“

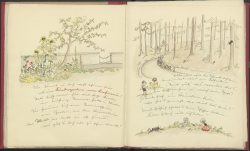

So gerne man darin blättert und den Kinderwelten in den Stuttgarter Stadtteilen nachstöbert, irritiert doch die Tatsache, dass Elisabeth Dinkelacker diese Kindergartenidyllen mitten im Krieg gezeichnet hat. Auf Stuttgart waren bereits mehrere Luftangriffe nieder gegangen, viele Väter fehlten, weil sie an der Front kämpften oder gefallen waren. Auch, dass die evangelischen Kindergärten seit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten Repressalien ausgesetzt waren und sich gegen die Übernahme durch die NS-Volkswohlfahrt wehren mussten, bleibt auf den ersten Blick außen vor. Das Buch zeigt vordergründig eine Welt, wie sie für Kinder sein sollte: Behütet und friedlich, die Tage gefüllt mit Spiel und Gesang.

Schaut man genauer hin, erkennt man jedoch, dass einige Kindergärten gezwungen waren, sich neue Räume zu suchen, da ihnen gekündigt worden war. Und bei der Beschreibung des Weismann-Kindergartens wird ein Junge namens Peter beschrieben, der traurig ist und weint, da ihn seine Eltern aus dem evangelischen Kindergarten genommen haben, um ihn beim Kindergarten der NS-Volkswohlfahrt anzumelden. Das war mutig von Elisabeth Dinkelacker.

Der 1839 gegründete Verein ehrte mit dieser „Chronik“ seinen Vorsitzenden, Kirchenrat Hans Theodor Dölker (1882- 1953), der am 11.9.1942 seinen 60. Geburtstag feierte. Von heute aus gesehen ist das ihm gewidmete Werk ein Schatz:

Im Zweiten Weltkrieg wurde in Stuttgart insgesamt mehr als die Hälfte der Bausubstanz zerstört oder beschädigt. Auch Kirchen und Kindergärten waren betroffen. Das illustrierte Buch ist daher auch ein Dokument für die Zeit vor diesen Zerstörungen.

In alphabetischer Reihenfolge sind folgende Kindergärten dargestellt: „Augusten“, „Birkenwald“, „Burg“, „Charlotten“, „Dobel“, „Friedens“, „Gänsheide“, „Hospital“, „Johannes“, „Klingenbach“, „Kathrinen/Leonhards“, „Lerchenrain“, „Lutherhaus“, „Markus“, „Martins“, „Paul-Gerhardt“, „Paulus“, „Rosenberg“, „Stöckach“, „Wald“, „Wartberg“, „Weismann“, „Weißenhof“, „Wilhelms“.

Über den Evangelischen Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V. kam das Buch in die Museale Sammlung des Landeskirchlichen Archivs.

Zur Illustratorin Elisabeth Dinkelacker:

Die Illustratorin Elisabeth Dinkelacker (1913-2001) hatte eine Ausbildung zur Kindergärtnerin absolviert, bevor sie an der Stuttgarter Kunstakademie Grafik studierte. Sie gestaltete und zeichnete Karten, Kalender, Losungen, Fleißbildchen, illustrierte Bücher. Vieles ist im Verlag Junge Gemeinde, Stuttgart oder im Verlag Ernst Kaufmann, Lahr erschienen.

22. Juli 2019 | Gert Scheermaier | Aktenfund

Das Archiv unserer Landeskirche erreichen immer wieder Anfragen aus Kirchengemeinden zu ihrer Geschichte. Solche Anfragen können Impulse für wertschätzende Wahrnehmungen von Einrichtungen in der Gegenwart unserer Landeskirche auslösen. Dies war der Fall anlässlich der Anfrage einer Kirchengemeinde aus dem ländlichen Raum zur Geschichte ihrer ev. Kindergartenarbeit für ein Fest anlässlich eines Kindergartenjubiläums.

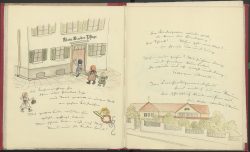

Schon bei den ersten Planungen im März 1913 für den Bau eines Gemeindehauses war angedacht, für eine „Kleinkinderschule“ im geplanten Gemeindehaus eine Heimat zu schaffen. Unter den Belastungen des ersten Weltkriegs ab 1914 konnte der Bau jedoch nicht zur Ausführung kommen. In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts bildete sich dann in der von Initiativgeist erfüllten Kirchengemeinde Sulz a.N. ein rühriger Gemeindehausverein, der den Bau und dessen Finanzierung auf den Weg brachte.

Mit Beschluss des Kirchengemeinderats vom 02. August 1932 verpflichtete sich die Kirchengemeinde, „in den geplanten Bau die Kinderschule einzubauen und diese der politischen Gemeinde“… „zur Verfügung zu stellen.“ Mit Erlass des „Reichs- und Preußischen Ministeriums des Inneren“ vom 21.03.1941 wurde verfügt: „Die Betreuung der der Kinder in den Kindertagesstätten liegt der NSV“ (Nationalsozialistisches Volkswohl) „im Rahmen der allgemeinen Menschenführung der Partei ob.“ Mit Schreiben vom 14. Oktober 1944 protestierte der evangelische Dekan Rapp dagegen, dass die NSV nicht nur wie bisher einen Teil des Erdgeschosses für ihre „Kinderschule“ okkupieren wollte, sondern den gesamten Gemeindesaal im Erdgeschoss. Nach Kriegsende wurde das Gemeindehaus von der französischen Militärregierung zur Unterbringung ehemaliger polnischer „Fremdarbeiter“ vorübergehend benötigt. Rasch nach dieser Zwischennutzung hat die Kirchengemeinde dann auf Grund des Beschlusses des Kirchengemeinderats einen Tag der offenen Tür für den Kindergarten in der Trägerschaft der ev. Kirchengemeinde Sulz a.N. auf den Weg gebracht. Der Kindergarten trat dem „evang. Landesverband für Kinderpflege“ bei (heute: Evangelischer Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.) und die evangelisch institutionalisierte Kindergartenarbeit konnte sich entfalten.

Das Landeskirchliche Archiv verwahrt die Altakten des Ev. Landesverbands Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V., die den Neubeginn der einzelnen Kindergärten nach dem 2. Weltkrieg dokumentieren. Blog Quelle für ev. Kindergarten der KG Sulz a.N.1057_001