Seelenregister der Hospitalkirche neu digitalisiert

Zwischen 1963 (ab 1966 im Rahmen des staatlichen Programms der Sicherungsverfilmung von wertvollem Kulturgut) und 1999 wurden umfassend Daten über die württembergischen Kirchenbücher erhoben und alle diesbezüglichen Bände verfilmt. Die damals entstandenen 2237 Mikrofilme mit Kirchenbüchern waren die Grundlage für die Erstellung von Digitalisaten dieser Quellen, welche nun über das Kirchenbuchportal Archion online eingesehen werden können. In den zehn Jahren nach dem Online-Gang von Archion tauchten immer wieder einzelne Kirchenbücher auf, von denen man bei der Verfilmungsaktion offenbar keine Kenntnis hatte, beziehungsweise, die man übersehen hatte. Diese Bände haben wir stillschweigend digitalisieren lassen und jeweils an das Kirchenbuchportal weitergeleitet. Ein besonders schöner Fall sind die Seelenregister der Stuttgarter Hospitalkirche, auf deren Vorhandensein im Bestand des Pfarrarchivs uns eine Familienforscherin aufmerksam machte. Wir haben die Bände digitalisieren lassen.

Es handelt sich um insgesamt vier umfangreiche Bände, nämlich aus den Jahren 1736, 1741, 1744 und 1747. Der erste dieser Bände trägt auf dem Einband die Aufschrift „Thurnieracker. Kirchspiel. A.D. 1736“ und auf dem Innentitel findet sich folgende Information: „Beschreibung aller Hausväter und aller Hausmütter samt deren Professionen, Kinder und Kostgänger und Ehehalten, woher und wie lange dieselbigen allhier und welcher Religion sie sein, auch was Beichtväter sie haben, und zwar soviel den Thurnieracker betrifft“. Die Bezeichnung Turnieracker für das Stadtviertel bezieht sich auf einen mittelalterlichen Turnierplatz, der in der frühen Neuzeit als Stuttgarter Vorstadt bebaut wurde. Während die Vorstadt Bohnenviertel östlich der Altstadt ein Handwerkerviertel war, bildete das Turnierackerviertel eine Wohngegend für die Ehrbarkeit, also für die reicheren Bürger Stuttgarts, und wurde auch „reiche Vorstadt“ genannt. Die zuständige Pfarrkirche war die Hospitalkirche, die aus einem Ende des 15. Jahrhunderts auf dem Gebiet des alten Turnierplatzes begründeten und schon 1536 bei der Reformation aufgelösten Dominikanerkloster hervorging und sich mitten in diesem Stadtviertel befindet. Der Inhalt der vier Bände ist jeweils in zehn Klassen unterteilt, wobei jede Klasse einige Straßen des Viertels und ihrer Haushalte enthält. Leider sind keine Straßennamen und Hausnummern angegeben, sondern die Standorte der Häuser beschrieben mit Hinweisen wie zum Beispiel „beim Rotenbildtor“, beim „Löwen“ (vermutlich ein Gasthaus), beim Gymnasium, beim Specialathaus (also beim Dekanat). Neben den Haushaltsvorständen, deren Berufe angegeben sind, enthalten die Einträge auch Informationen zu den Kindern und den Schulen, die diese besuchen, sowie zum Hausgesinde. Das Hausgesinde setzte sich vor allem aus Mägden zusammen, aber auch aus Knechten, Köchen, Sekretären, Gesellen und ähnlichem. Mit den oben genannten altertümlichen Begriffen „Kostgänger“ und „Ehehalten“ sind Untermieter und das Gesinde gemeint. Die damalige Bewohnerschaft des Stadtviertels lässt sich Haus für Haus rekonstruieren. Ein alphabetischer Namensindex am Ende der Bände ermöglicht den Zugang zu den Einträgen nach dem Namen der gesuchten Person. Im Jahr 1736 hatte das Stadtviertel 4680 Einwohner, unter denen sich neben den Angehörigen der protestantischen Konfession in geringem Maße auch Katholiken, Reformierte, Separatisten und Juden befanden.

Die vier Bände dürften in erster Linie für Familienforscher interessant sein. Allerdings ist zu erwarten, dass die in den Bänden enthaltenen Informationen auch für die Erforschung der Stadtgeschichte, insbesondere die Erforschung der sozialen Struktur des Stadtviertels, interessant sein dürften. Eine kursorische Durchsicht der Einträge zeigt, dass es sich bei den Besitzern der Häuser dieses Stadtviertels nicht selten um Mitglieder der Stuttgarter Obersicht beziehungsweise der damaligen Prominenz handelte. Es würde sich von dem her anbieten, diese Bände heranzuziehen, wenn man über bekanntere Personen der damaligen Zeit forscht, die in Stuttgart lebten.

Die Bände sind auf Archion hier zu finden:

- Einband von Band I (1736)

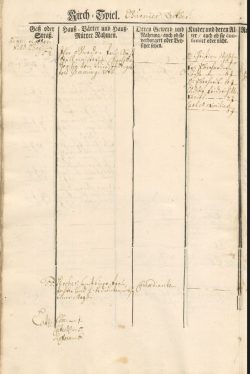

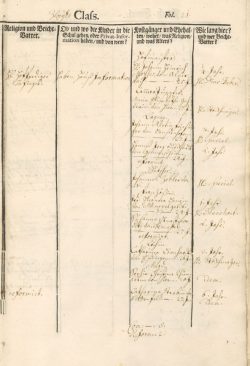

- Beispielseite Eintrag für Sophia Charlotta von Kniestätt, Oberstallmeisterin (d.h. Ehefrau des Oberstallmeisters), die beim Rotenbildtor wohnte, mit ihren Kindern

- Hausgesinde der Oberstallmeisterin v. Kniestätt, wie Hofmeister, Lakai, Kutscher, Köchin, Magd, aber auch zwei Französinnen (vielleicht Erzieherinnen der Kinder). Die Kinder gingen in keine Schule, sondern wurden von Hauslehrern unterrichtet. (erhielten „Privat-Instruktion“).