„Folge mutig dem Gefühl …“. Lyrische Tagebücher und Brautbriefe in den Nachlassunterlagen des Pfarrers Walter Kittelberger (1902-1980)

Es ist nicht viel, was als „Nachlass Walter Kittelberger (1902-1980)“ in unserem Archiv überliefert ist. Aber es sind außergewöhnliche Schriftstücke, die durch die Bearbeitung ans Licht gebracht wurden und nun recherchierbar sind.

Nach Stationen als Vikar in Hochdorf, Pfullingen, Machtolsheim, wieder in Pfullingen und dann an der Lutherkirche Cannstatt (1925-1928) wurde Kittelberger 1928 Pfarrer in Conweiler, 1933 in Wolfenhausen und schließlich 1949 in Dürrwangen. Am 1. Juni 1967 trat er in den Ruhestand, den er in Geislingen (Balingen) verlebte.

Die Verlobte Ruth Reiber (hinten rechts) zusammen unter anderem mit einer Gemeindeschwester (um 1930), LKAS, D 139, Nr. 23b.

Die Verlobung (1930) und Ehe (26. Mai 1931) mit Ruth geb. Reiber (1904-1986), einer Tochter des Trikotfabrikanten Johann Gottfried Reibel aus Balingen, ist in diesen Nachlassunterlagen allgegenwärtig. Denn sowohl seine – teilweise in Gedichtform verfassten – Tagebücher als auch die Brautbriefe zeugen von einer großen Erwartung an die bevorstehende gemeinsame Hoch-Zeit.

Dabei geben die zahllosen Brautbriefe seiner Verlobten Ruth aus der Zeit von Mai 1930 bis zu ihrem Einzug in das Pfarrhaus Conweiler im Mai 1931 ein beredtes Zeugnis ihrer Liebe zu ihrem „inniggeliebten Walterle“ und „allerliebsten Walterlein“. Kittelberger wiederum fasst seine Liebe in Gedichte und Tagebuchaufzeichnungen. Daneben ist es interessant zu wissen, dass seine Mutter Marie ebenso eine geborene Reiber war, die Ruth zunächst mit „Tante Marie“, dann mit „liebe Mutter“ anschreibt. Offenbar bestand zwischen ihr und der Schwiegermutter in spe eine verwandtschaftliche Beziehung. Nach dem Tod von Vater Gottlieb Kittelberger wohnte die Mutter mit im Pfarrhaus in Conweiler.

Ein Tagebucheintrag – verfasst im November 1934 – vermittelt einen Geschmack für Kittelbergers Lyrik (Nr. 13):

Suche keinen sichern Ort,

wo du kannst geruhig wohnen.

Grabe nicht nach einem Hort,

der die Mühen möge lohnen.

Folge mutig dem Gefühl,

das dem Herzen froh entsprießet.

Immer bist du an dem Ziel,

wenn sich’s frei aus dir ergießet.

Neben diesen sehr privaten Zeugnissen lässt nur eine Akte (Nr. 14) Walter Kittelberger in seinem Funktion als Pfarrer herausscheinen. Diese enthält vertrauliche Briefe an ihn als Seelsorger der Evangelischen Gemeinde Conweiler: Es geht in ihnen um das Anzeigen eines Ehebruchs, die Sorge um den Zustand einer Patin, die Bitte um Verzeihung und um einen Conweiler Maurer. Offenbar traute man Kittelberger vertrauliche und vermittelnde und Fähigkeiten zu.

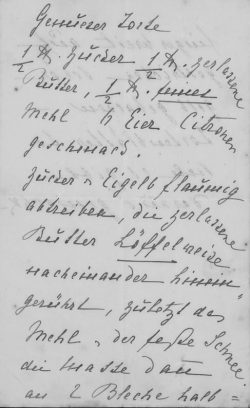

Einen weiteren, nicht geringen Teil bilden Kalender und Tagebücher des Vaters. In einem dieser Tagebücher diente ein Genueser-Tortenrezept als Lesezeichen (Nr. 6).

Der Nachlass erhielt die Signatur D 139, umfasst 23 Akten mit einem Umfang von 0,2 lfm. und weist eine Laufzeit von (1907) 1911 bis 1939 und 1979/80 auf. Dessen Erschließungsdaten sind online recherchier– und die Akten selbst in unserem Lesesaal einsehbar.

- Lesezeichen mit Rezept fürr Genueser Torte im Tagebuch des Vaters, 1912, recto. LKAS, D 139, Nr. 62.

- Dasselbe, verso.