Artikel in Veranstaltung

9. März 2020 | Andrea Kittel | Veranstaltung

Archiv und Zentralbibliothek der Evangelischen Landeskirche in Württemberg haben am vergangenen Samstag 7. März den bundesweiten Tag der Archive zum Anlass genommen, um ihre Pforten für ein breites Publikum zu öffnen und über Ihre Angebote zu informieren.

Das Interesse an dem dargebotenen Programm war groß. Mehr als 100 Besucherinnen und Besucher kamen – teils aus Neugier, teils mit konkreten Fragen zu den Buch- und Archivbeständen oder zur Familienforschung.

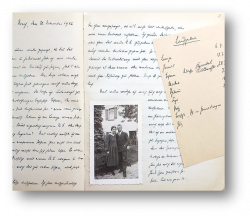

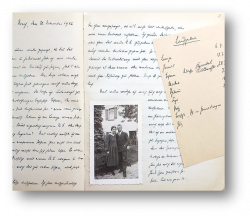

Entsprechenden Andrang gab es bei den Führungen durch Archiv und Bibliothek sowie am Stand des Kirchenbuchportals Archion. Eine Ausstellung präsentierte Quellen und Objekte zum Thema „Kommunikationsmedien in Zeiten von Krieg und Neubeginn“ und bei einer Lesung aus Feldpostbriefen konnte das Schicksal eines Diakons im zweiten Weltrieg nachverfolgt werden. Darüber hinaus wurden die digitalen Sammlungen der Bibliothek und das Internetportal „Württembergische Kirchengeschichte Online“ vorgestellt.

Auch die recht zahlreich erschienenen Kinder kamen auf ihre Kosten: Sie durften Papier marmorieren, in alter Schrift schreiben lernen oder den Stammbaum ihrer Familie zusammenstellen.

Allen Beteiligten hat dieser Tag Spaß gemacht.

Impressionen vom Tag der offenen Tür von Archiv und Zentralbibliothek der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Fotos: Landeskirchliches Archiv

-

-

Archivführung durch das Magazin des Archivs

-

-

Archivführung

-

-

Bibliotheksführung

-

-

Lesung aus den Briefen eines Diakons der Karlshöhe

-

-

Lesung

-

-

Blick in den Lesesaal mit Austellungsvitrinen

-

-

Ausstellung zu Kommunikationsmedien

-

-

Stand von Archion

-

-

Kinder beim Lernen alter Handschriften

-

-

Schreiben mit Hilfe der Schrifttafel Deutsche Schrift

-

-

Junge Besucher beim Marmorieren

-

-

Marmorier-Kunstwerke

24. Februar 2020 | Andreas Butz | Veranstaltung

Archiv und Zentralbibliothek der Evangelischen Landeskirche in Württemberg laden am Samstag, 7. März 2020 zu einem Tag der offenen Tür ein.

Anlass ist der an diesem Wochenende bundesweit stattfindende Tag der Archive.

Das Programm steht unter dem Motto „Papierknappheit und Strahlenbrief. Kommunikation und Medien in Zeiten von Krieg und Neubeginn“.

Da sich in diesem Jahr das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal jährt, werden Medien zwischen 1939 und 1959 in einer Ausstellung mit dem Titel „Briefe, Plakate, Rundfunksendungen in Zeiten von Krieg und Neubeginn.“ genauer in den Blick genommen.

Desweiteren gibt es Führungen durch Archiv und Bibliothek und Informationen für Familienforscher durch das Kirchenbuchportal Archion. Vorgestellt werden darüber hinaus die digitalen Sammlungen der Bibliothek und das Internetportal „Württembergische Kirchengeschichte Online“.

Auch für Kinder ist ein Programm vorbereitet: Sie können selbst Papier marmorieren, in alter Schrift schreiben lernen oder den Stammbaum ihrer Familie zusammenstellen.

Wann: Samstag, 7. März 2020

13 – 17 Uhr

Wo: Archiv und Zentralbibliothek der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

Balinger Str. 33/1

70567 Stuttgart-Möhringen

Infos: www.archiv.elk-wue.de

0711/2149-373

0711/2149-442

Kontakt: Andrea.Kittel@elk-wue.de

Titelbild: Letzter Tag der offenen Tür.

10. Dezember 2019 | Andreas Butz | Veranstaltung

In Lienzingen ist in den letzten Monaten das wohl erste und einzige Museum für Christbaumständer weltweit entstanden. Ab Samstag, 23. November ist das kleine aber feine Museum jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen gibt es jeweils sonntags um 15 Uhr.

In Lienzingen ist in den letzten Monaten das wohl erste und einzige Museum für Christbaumständer weltweit entstanden. Ab Samstag, 23. November ist das kleine aber feine Museum jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen gibt es jeweils sonntags um 15 Uhr.

Zur Eröffnung am 22. November hat die Sammlerin Heidi Schwarz ihre Sammlung noch einmal symbolisch an Mühlackers Oberbürgermeister Frank Schneider übergeben.

Zunächst werden in der Dauerausstellung im Fachwerkgebäude des ehemaligen Rathauses in der Friedenstraße rund 350 Christbaumständer zu sehen sein. Ab dem nächsten Jahr sollen Sonderausstellungen folgen, denn nicht für alle bestaunenswerten Objekte ist von Anfang an Platz. „Um so schöner ist es“, freut sich die zuständige Amtsleiterin Johanna Bächle, „dass wir die Besucher über Jahre mit immer wieder neuen Objekten werden überraschen können.“ Zum historischen Hintergrund können die Besucher des Museums auf Tablets an den Wänden nähere Informationen selbst aufrufen.

Nähere Informationen findet man auch auf Günter Bächles Weblog. Den Museumsflyer finden Sie hier.

Lienzingen ist ein Teilort von Mühlacker. Am kommenden Wochenende (Sa, 14.12.2019, 15:00 – 22:30 Uhr, So, 15.12.2019, 11:00 – 20:00 Uhr) finden dort wie jedes Jahr die sogenannten Weihnachts-Gaden statt, ein Weihnachtsmarkt in der historischen Kulisse der Lienzinger Kirchenburg.

-

-

Christbaumständer mit feststeckendem Zwerg. Foto: Günter Bächle

-

-

Christbaumständer mit Krippenmotiv. Foto: Günter Bächle

-

-

Christbaumständer als Podest. Foto: Günter Bächle

-

-

Christbaumständer, von Engeln gehalten. Foto: Günter Bächle

-

-

Christbaumständer mit aufgemaltem Krippenmotiv. Foto: Günter Bächle

3. Dezember 2019 | Andrea Kittel | Veranstaltung

Vom 29. November 2019 bis 31. Januar 2020 ist im Foyer des Dienstgebäudes des Evangelischen Oberkirchenrates in Stuttgart in der Gänsheide Straße 2 wieder eine neue Ausstellung zu sehen:

Weihnachten – das Fest der Gaben

Weihnachten ist ein Fest des Schenkens und der Gaben. Jenseits des allgemein gebräuchlichen Konsums steht in der Ausstellung die eigentliche Botschaft von Weihnachten im Mittelpunkt: Gott schenkt uns seinen Sohn und damit sich selbst.

Beschenkt werden und Schenken gehören zusammen. In den bildlichen Darstellungen der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem sind es die Figuren der drei Könige, die dem „neuen König“ huldigen und ihre Gaben darbringen: Weihrauch, Myrrhe und Gold. Im Neuen Testament werden sie nicht als „Könige“ bezeichnet, auch gibt es keine Angabe über ihre Anzahl. Diese Angaben entstammen einer umfangreichen Legendenbildung, die im 3. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Seit dem 9. Jh. tragen sie die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar. In der christlichen Kunst des Mittelalters und der Renaissance entwickelten sich die drei Könige zu Repräsentanten der damals bekannten drei Erdteile Europa, Afrika und Asien. Damit soll betont werden: Die Geburt Jesus Christi ist ein Geschenk an alle Menschen, weltweit. Die Ausstellung spannt daher den Bogen weiter und zeigt Beispiele, wie Weihnachten in anderen Teilen der Welt gefeiert wird, etwa in Kamerun, in einer Schule in Südindien und in einem Flüchtlingslager in Nord-Kenia für Menschen aus dem Südsudan.

In der Mitte der Ausstellung steht eine prunkvoll geschnitzte Kiste, gefüllt mit Weihrauch – ein Geschenk von Vertretern des Sultanats Oman an Landesbischof July, das anlässlich eines Besuchs im Jahr 2013 übereicht wurde. Wer etwas sehr Wertvolles gibt, zeigt Wertschätzung. Mittlerweile hat sich eine innige Beziehung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum Oman entwickelt. So wurde für Theologiestudierende aus Deutschland und dem Oman ein Austauschprogramm ins Leben gerufen. In dem islamischen Land herrscht Religionsfreiheit, Christen dürfen ungehindert Gottesdienste feiern und Kirchen bauen.

Die Weihrauchkiste ist ein Beleg für den symbolischen Gehalt von Gaben. Sie bezeugen den Wunsch nach freundschaftlichen und friedlichen Begegnungen – eine wesentliche Voraussetzung für Völkerverständigung und Ökumene.

Die Objekte stammen aus der Musealen Sammlung im Landeskirchlichen Archiv, von der Basler Mission Deutscher Zweig und vom Bischofsbüro.

-

-

Weihrauchkiste aus dem Oman (Foto Kittel/LKAS)

-

-

Weihrauch. Foto: Kittel/LKAS

-

-

Weihnachten in einer Schule in Südindien (Foto Janke/BMDZ)

-

-

Drei Könige, Lithografie um 1880 (Foto: Kittel/LKAS)

-

-

Könige bringen Geschenke, Kamerun 1970 (Foto Stahl/BMDZ)

4. November 2019 | Andreas Butz | Veranstaltung

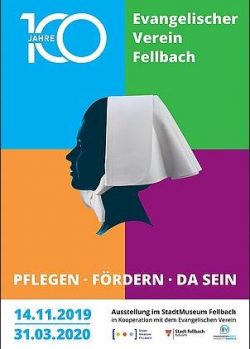

Das StadtMuseum Fellbach feiert das 100-jährige Bestehen des Evangelischen Vereins Fellbach e. V. mit einer Sonderausstellung. In einer Zeitreise geht es zurück zu den Anfängen von Kindererziehung und Krankenpflege im Fellbach des frühen 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung ist bis 31. März 2020 zu sehen.

Das StadtMuseum Fellbach feiert das 100-jährige Bestehen des Evangelischen Vereins Fellbach e. V. mit einer Sonderausstellung. In einer Zeitreise geht es zurück zu den Anfängen von Kindererziehung und Krankenpflege im Fellbach des frühen 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung ist bis 31. März 2020 zu sehen.

Veranstaltungsort:

StadtMuseum Fellbach

Hintere Straße

70734 Fellbach

Veranstalter:

StadtMuseum Fellbach in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Verein Fellbach e. V.

Hintere Straße

70734 Fellbach

Den Ausstellungsflyer finden Sie hier: Ausstellung_EVF_Flyer

29. Oktober 2019 | Andreas Butz | Veranstaltung

Ansicht von Korntal in den Jahren nach der Gründung, 1820 Stadtmuseum Ludwigsburg

Vom 14. bis 16. November findet in der Stadthalle Korntal(Martin-Luther-Straße 32, 70825 Korntal-Münchingen) eine Tagung zum Thema 200 Jahre Korntal statt. Die Tagung wendet sich nicht nur an ein wissenschaftliches Publikum, sondern auch an die interessierte Öffentlichkeit. Die Veranstaltung ist kostenlos. Veranstalter ist das Institut für Geschichtliche Landeskunde und Historische Hilfswissenschaften der Universität Tübingen in Kooperation mit der Stadt Korntal-Münchingen und der Brüdergemeinde Korntal. Die Vorträge und Diskussionen gehen den historischen Voraussetzungen des pietistischen Gemeindeexperiments Korntal und den Fragen seiner konkreten Umsetzung nach. Dabei werden auch kulturgeschichtliche Aspekte in den Blick genommen und über Korntal hinaus nach vergleichbaren religiösen Niederlassungen Ausschau gehalten. Den Flyer mit ausführlichem Tagungsprogramm finden Sie hier.

23. Oktober 2019 | Andreas Butz | Kirchen, Kunstgeschichte, Veranstaltung

Am 9. Oktober hielt die Mitarbeiterin für die Kircheninventarisierung des Landeskirchlichen Archivs, Frau Dr. Anette Pelizaeus, einen gut besuchten Vortrag in der Georgskirche in Sontheim an der Brenz. Die Kirche wurde erst vor kurzem neu restauriert, so dass die Emporen- und Deckenmalereien nun wieder erheblich besser sichtbar sind und man Details erkennt, die vorher kaum mehr zu sehen waren.

Der Ort Sontheim an der Brenz war ursprünglich kirchliches Filial von Brenz, besaß also anfänglich keine eigene Kirche. Erst im Zuge der Reformation, und zwar, um genau zu sein, 1564 entstand eine eigene Pfarrei und im 17. Jahrhundert wurde eine erste Kirche mit quadratischem Turm errichtet. Dieser Turm wurde in den barocken Kirchenneubau von 1716 bis 1722 integriert. Im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts wurden die Emporen vergrößert und der Aufgang zu diesen nach außen verlegt.

Der Vortrag der Kunsthistorikerin hatte weniger die Baugeschichte der Pfarrkirche zum Inhalt als vielmehr die Ausstattungsstücke des 18. Jahrhunderts, zu denen der Altar, das Altarkreuz, die Kanzel, die Orgel zu zählen sind, aber insbesondere die Bemalungen der Emporenbrüstungen und die Deckenmalereien, geschaffen von Gottfried Ensslin aus Heidenheim, hervortreten, da sie von hoher künstlerischer Qualität sind. Alle Malereien haben biblische Szenen aus dem Alten und Neuen Testament zum Thema, die drei Medaillons der Emporenbrüstungen zeigen auf der Westseite die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor, das Pfingstwunder und den auferstandenen Christus und auf der gegenüberliegenden Seite die Taufe Christi, das Hl. Abendmahl und die Doppelszene mit Mose auf dem Berge Sinai und Christus am Kreuz auf Golgota. Die drei Deckengemälde haben die Trinität, die Auferstehung und Himmelfahrt Christi zum Thema. Zum besseren Verständnis der Darstellungen wurden Im Vortrag jeweils die biblischen Szenen aus der Bibel vorgetragen und dann die Beschreibungen angeschlossen, so dass die Bildwerke theologisch und kunsthistorisch betrachtet und erschlossen werden konnten.

24. September 2019 | Andreas Butz | Veranstaltung

Der Mitarbeiter des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart Dr. Bertram Fink hält im Rahmen des Festwochenendes der evangelischen Kirchengemeinde Gächingen (400 Jahre St. Georgskirche Gächingen) einen Vortrag mit dem Titel “Gächingen im 17. Jahrhundert. Dreißigjähriger Krieg und Wiederaufbau”. Der Dreißigjährige Krieg war besonders für Württemberg eine Katastrophe mit gravierenden demographischen und ökonomischen Folgen. Der promovierte Historiker und Diplom-Archivar versucht das zeitgenössische Szenario in seinem Vortrag auf lokaler Ebene nachzuzeichnen. Der historische Vortrag findet um 16.00 im Rahmen des Festprogramms statt.

Der Mitarbeiter des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart Dr. Bertram Fink hält im Rahmen des Festwochenendes der evangelischen Kirchengemeinde Gächingen (400 Jahre St. Georgskirche Gächingen) einen Vortrag mit dem Titel “Gächingen im 17. Jahrhundert. Dreißigjähriger Krieg und Wiederaufbau”. Der Dreißigjährige Krieg war besonders für Württemberg eine Katastrophe mit gravierenden demographischen und ökonomischen Folgen. Der promovierte Historiker und Diplom-Archivar versucht das zeitgenössische Szenario in seinem Vortrag auf lokaler Ebene nachzuzeichnen. Der historische Vortrag findet um 16.00 im Rahmen des Festprogramms statt.

5. August 2019 | Andreas Butz | Jubiläum, Veranstaltung

In diesem Sommer jährt sich der Todestag Theodor Dippers (1903-1969) zum 50. Mal. Dies nimmt der Freudenstädter Kreis zum Anlass, seine über 90 Jahre sorgsam gesammelten und bewahrten Unterlagen an das Landeskirchliche Archiv Stuttgart zu übergeben. Dieser Bestand wird den Bestand zur Bekenntnisgemeinschaft/ Theodor Dipper (D 31) , der sich bereits im Landeskirchlichen Archiv befindet und mit einem auch online recherchierbaren Findmittel erschlossen ist, gut ergänzen.

In diesem Sommer jährt sich der Todestag Theodor Dippers (1903-1969) zum 50. Mal. Dies nimmt der Freudenstädter Kreis zum Anlass, seine über 90 Jahre sorgsam gesammelten und bewahrten Unterlagen an das Landeskirchliche Archiv Stuttgart zu übergeben. Dieser Bestand wird den Bestand zur Bekenntnisgemeinschaft/ Theodor Dipper (D 31) , der sich bereits im Landeskirchlichen Archiv befindet und mit einem auch online recherchierbaren Findmittel erschlossen ist, gut ergänzen.

Das Landeskirchliche Archiv Stuttgart lädt vor diesem Hintergrund zu einem Vortrag in seinem Räumlichkeiten am Freitag den 20. September um 18:30 Uhr ein. Anmeldungen bitte bis zum 16.09.2019 an E-Mail: Gudrun.Dengel@elk-wue.de oder Tel. 0711-2149 212.

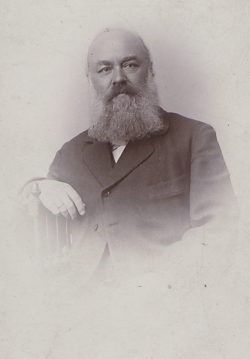

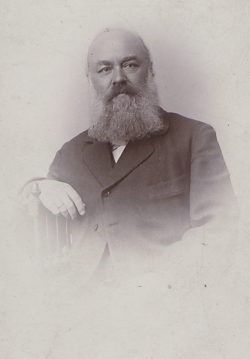

Theodor Dipper (1903-1969). Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung Nr. 5217.

Der Freudenstädter Kreis wurde 1927 von Theodor Dipper und seinen Freunden als kirchliche Bruderschaft und theologische Arbeitsgemeinschaft gegründet. Anfangs nur aus einem knappen Dutzend Pfarrern bestehend, hatte diese Gemeinschaft persönliche Weggemeinschaft und kirchlich-theologisches Arbeiten zum Ziel. Sie wurde zum Rückzugsort und Kraftzentrum für diese Männer, die ab 1934 in der Bekenntnisgemeinschaft den Widerstand gegen den Einfluss der Deutschen Christen bzw. des NS-Staates in der Württembergischen Landeskirche maßgeblich trugen.

Die Pfarrerin und Historikerin Dr. Karin Oehlmann wird einen ersten Einblick in diesen faszinierenden Aktenbestand geben und dieses bislang weitestgehend unbekannte Kapitel der Gründungsgeschichte von „Evangelium und Kirche“ erzählen.

Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, sich bei einem Stehempfang auszutauschen.

19. Juni 2019 | Andreas Butz | Veranstaltung

Christoph Blumhardt. Landeskirchliches Archiv, Bildnissammlung.

Christoph Blumhardt, der engagierte Prediger, Politiker und Pazifist aus Bad Boll, verstarb vor 100 Jahren, am 2. August 1919. Die Blumhardt Sozietät lädt aus Anlass des Gedenkjahres zu einer Veranstaltungsreihe zum 100. Todestag ein. Informationen zu den Veranstaltungen, Ortsangaben sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier. Das Programm, welches am 20. Juni 2019 beginnt, beinhaltet Vorträge, Lesungen, Konzerte, ein Symposium im Stuttgarter Landtag und anderes mehr.

Veranstaltungs-Flyer zum Download:

Blumhardt-Sozietät_Veranstaltungen_2019(1)

2. Mai 2019 | Andreas Butz | Allgemein, Veranstaltung

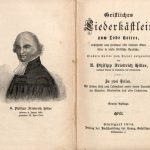

Aus Anlass des 250. Todestages (24.4.1769) des Dichters des Geistlichen Liederkästleins veranstaltet die Kirchengemeinde Steinheim am Albuch , – über mehr als 20 Jahre Ort seines Wirkens -, ein Gedenkprogramm mit Festvortrag.

30. April 2019 | Andreas Butz | Interkultur, Veranstaltung

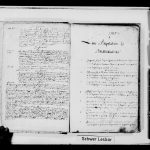

Eine Besonderheit der württembergischen Kirchengeschichte ist die Integration der waldensischen und hugenottischen Flüchtlinge aus dem südwestlichen Alpenraum, die aufgrund einer Glaubensverfolgung 1699/1700 verschiedene Ansiedlungen in Württemberg gründen durften, wie Großvillars, Sengach, Pinache, Perouse, Schönenberg, Serres, Kleinvillars, Wurmberg-Lucerne. Von 1699 bis zum Jahr ihrer Eingliederung in die Landeskirche 1823 bestanden sie als französischsprachige reformierte Minderheit in Württemberg. Eine ganze Reihe von französischsprachigen Kirchenbüchern im Landeskirchlichen Archiv gibt davon Zeugnis (vgl. als Beispiel das Beitragsbild mit einer Seite aus dem Taufregister von Großvillars von 1700). Die deutsche Waldenservereinigung lädt zu einem Begegnungsfest in Schönenberg, wo das Museum an diesem Tag ganztägig geöffnet sein wird.

25. Februar 2019 | Andreas Butz | Allgemein, Veranstaltung

In diesem Jahr feiert der Ort Korntal, der sich an Stuttgarts nordwestlicher Peripherie befindet, sein 200jähriges Jubliäum. Diese späte Ortsgründung wurde den württembergischen Pietisten im Jahr 1819 vom württembergischen König gewährt. In den Jahren davor waren zahlreiche pietistische Gruppen aus Württemberg ausgewandert, um ihren Glauben leben zu können, zum Beispiel nach Südrussland. Zunächst 68 Familien der Brüdergemeinde ließen sich in dem Ort nieder. Erst ab 1871 durften auch Nichtmitglieder in dem pietistischen Gemeinwesen leben. Die Brüdergemeinde hat anlässlich des Jubliäumsjahr ein Museum eröffnet, um die Geschichte Korntals museal dazustellen. Weitere Jubliäumsaktivitäten werden über das Jahr hinweg folgen. Näheres zu Öffnungszeiten und Inhalten des neuen Museum Zeit.Raum entnehmen Sie dem Internetauftritt des Museums und dem ausführlichen Beitrag der Ludwigsburger Kreiszeitung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

20. Februar 2019 | Andreas Butz | Ausstellung, Veranstaltung

Die Bedeutung der Württemberger für den Kulturellen Wandel Palästinas in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dem beginnenden 20. Jahrhundert ist durch wissenschaftliche und populäre Veröffentlichungen, sowie durch Ausstellungen und Tagungen schon oft thematisiert worden. Hier ist zum Beispiel an die Tempelgesellschaft oder an das Syrische Waisenhaus zu denken, beides württembergisch dominierte Unternehmungen. Unser Mitarbeiter Dr. Jakob Eisler hat anhand von Quellen des Landeskirchlichen Archivs allerdings auch auf die Bedeutung einiger Mecklenburger für die damals dynamische Entwicklung Palästinas hingewiesen, etwa auf den Mecklenburger Andreas Struve, der am Gestade der Haifaer Bucht eine Seifenfabrik begründete, die etwa die nach Europa und in die Vereinigten Staaten exportierte Carmel-Seife aus Olivenöl produzierte. Der württembergische Beitrag wird aber in der Ausstellung auch gewürdigt. Vielleicht finden ja einige urlaubende Württemberger den Weg in die von unserem Haus konzipierte Ausstellung „Mecklenburger im Heiligen Land“, denn sie wird in Röbel direkt am Müritzer See gezeigt, einem beliebten Urlaubsgebiet, das auch von württembergischen Gästen gerne besucht wird. Die Ausstellungslokalität Engelscher Hof bietet sogar Übernachtungsmöglichkeiten an, und die Ausstellung wird bis zum Sommer, genauer bis zum 28. Juli gezeigt.

6. Februar 2019 | Andrea Kittel | Ausstellung, Veranstaltung

Die Ausstellung ist ab 1. Februar im Foyer des Evangelischen Oberkirchenrates in der Gänsheidestraße 4 in Stuttgart zu sehen. Das Foyer ist Montags bis Donnerstags bis 16.00 und Freitags bis 13.00 öffentlich zugänglich.

Die Schau beschäftigt sich mit den verschiedenen Dienstsitzen des Evangelischen Oberkirchenrats. Der erste befand sich in der Alten Kanzlei beim Schloss in Stuttgart, wo bis 1750 die Zentralbehörden des Herzogtums Württemberg untergebracht waren. Im 18. Jahrhundert mehrten sich die Klagen über Raummangel, Akten mussten an verschiedenen Standorten provisorisch untergebracht werden. Die Situation wurde auch danach nicht besser. Im 19. Jahrhundert galt die Kirchenleitung nur noch als Anhängsel der Staatsverwaltung und wurde bei der Raumverteilung nachrangig behandelt. In dieser Zeit gab es mehrere Umzüge und Notlösungen. 1901 war der Saal der Registratur so überfüllt, dass sich der Fußboden bog. Manche Oberkirchenräte teilten sich ein Zimmer oder mussten gar im Sitzungssaal arbeiten. Der Einzug in das ehemalige Hauptpostamtsgebäude am Alten Postplatz im Jahr 1921 versprach endlich eine Verbesserung. Dennoch spielte man 1930 mit dem Gedanken, einen Neubau für die eigenen Anforderungen zu wagen. Vorsorglich wurde damals das Haidle’sche Gelände auf der Stuttgarter Gänsheide erworben. Kriegsbedingt folgten ab 1943 jedoch weitere Notbehelfe, die auch noch lange nach dem Krieg bestanden. Erst 1957 wurde auf der Gänsheide ein eigenes Dienstgebäude gebaut, das 1988 mit einem Erweiterungsbau versehen wurde – die aktuellen Räumlichkeiten des Evangelischen Oberkirchenrats.

Die Ausstellung zeigt Pläne, Fotografien und Zeitdokumente aus der bewegten Geschichte der Suche nach adäquatem Raum für die Kirchenleitung und ihre Verwaltung.

-

-

Gänsheide 1957

-

-

Gänsheide Plan 1930

-

-

Alter Postplatz 1938

-

-

Telefonzentrale 1938

-

-

Versetzung Christopherus 1986

-

-

Aufbau der Ausstellung

In diesem Sommer jährt sich der Todestag

In diesem Sommer jährt sich der Todestag